- 0

- 0

- 0

分享

- 北宋《图画见闻志》的时代特征

-

原创 2021-12-27

《图画见闻志》,北宋郭若虚撰,记载了唐会昌元年(841)至北宋熙宁七年(1074)的画者艺事,是一部美术史通史类著作。作者在其自序中称其书是续“昔唐张彦远……历代名画记”之作。该书在继承唐《历代名画记》体例和画学思想的基础上,更显示出自己的时代特质。

宋·李唐《村医图》(局部)

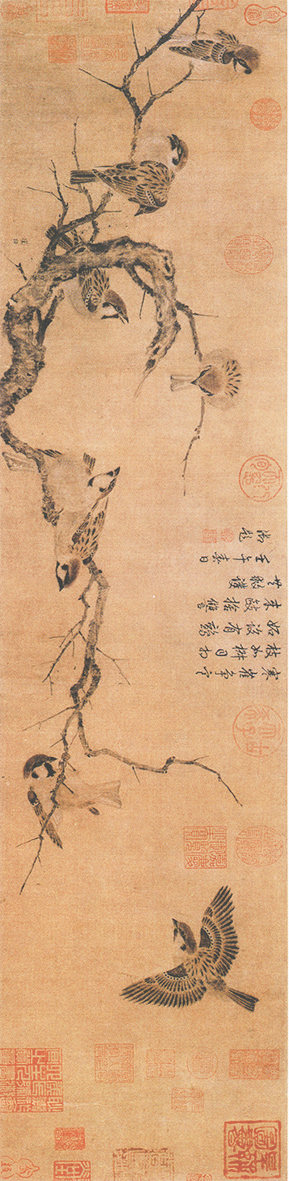

宋·崔白《寒雀图》

编纂体例

《历代名画记》作为美术史通史的开山之作,在编纂方式上,延续中国传统史学以纪传体作为“正史”的编纂形式,以人物传记为主,辅以志、表等其他体裁,夹叙夹议的表述方式,叙自黄帝至唐末会昌元年之能画者,取得美术史之“正史”的独尊地位。而《图画见闻志》在编纂方式上,除了接续《历代名画记》之纪传体方式,别开二卷,是谓故事拾遗、近事,以随见随录的方式,记载唐宋时期的绘画风格、师承来源、画笔辑录等相关图绘故事之散记,是糅合了 纪传体和笔记体的著述方式。《图画见闻志》以笔记的方式补记纪传体的美术史编纂方式,反映了时代发展对史学的要求。其一,传统的经典 阅读与语言使用形式,在唐宋文化转型期出现了文人化和民间化并重的趋势。据唐《续高僧传》卷三十《杂科声德篇论》,特别还要选择不同的方式,对于出家人,“切语无常,苦陈忏悔”,对于上层人士,要“兼引俗典,绮综成辞”,对于普通平民,则要“指事造形,直谈闻见”,对于山野之人,则要“近局言辞,陈斥罪目”。其二,唐安史之乱后,文化不再 是上流社会、世家子弟所专有,受众群更为广泛,更为平民化。《图画见闻志》以杂记记录作者之见闻和心得,以讲故事来明道理的创作形式,更适应当时社会文化的发展趋 势,显示出强烈的时代特征。

黜“品”陟“格”

《图画见闻志》自序中,郭若虚明确表示:“其有画迹尚晦余时,声闻未喧于众者,更佚将来……今之作者,各有所长,或少也嫩而老也壮,或始也勤而终也怠,今则不复定品,唯笔其可纪之能,可谈之事。”余绍宋(1882-1949)在 《书画书录解题》中写道:“至其传中,不加品第,毛子晋跋谓其弗欲类谢赫之低昂太着,李嗣真之空列人名,未为笃论。品评书画之风至宋渐替,盖其时已知此业之无甚实益,相率不谈。郭氏自序中已微露其旨,所谓风会使然,郭氏亦 莫能外也。”

虽然郭若虚的初衷是在“今之作者”中,“不复定品”,但在纪艺中,对于所述人名之品第,亦多有涉及。兹列如下:赵德齐条,“辛显评温其与德齐,皆次公佑之品”;范琼、陈皓、彭坚条,“辛显云,范为神品,陈、彭为妙品;仁显云,范、陈为妙品上,彭为妙品。尝见文潞公家坟寺积庆院,有移置壁画婆叟仙一躯,乃范琼所作,辛显评为神品,当矣”;孙遇条,“仁显评逸品”;陆晃条,“善画田家人物,落笔成 像,不预构思,故所传卷轴或为绝品,或为末品也”;僧传古大师条,“善画龙水,得名于世,皇建院有所画屏风见存,弟子岳褚黎,受学于师,其品次之”;仁宗皇帝条,“遇兴援毫,超逾庶品”。

从以上对人物品第的描述,可见郭若虚虽然不拟采用品评体的著述方式,但还是有自己的品评标准的。而且郭氏在其传记、故事中,多次记录宋初之品评方面的史料。虽然郭氏在传记中绝少运用“品”,但细查文字,“格”字增多, 诸如绝格、高格、自成一格、非凡格、非常格、格非师授、格致稀奇、脱略凡格、格乏清致、气格伤懦、格实不群等表述很多。

从字形、字义上分析,“品”似乎是众言之意,强调的是人的理解;“格”则代表事物本身的属性。《图画见闻志》所表现出来的黜“品”陟“格”的转变显示了什么?为什么会有这样的转变?

笔者以为,唐宋文人心理是促成黜“品”陟“格”的主要原因。这样的过程在唐代初年就已经开始了。品者,别优劣,建秩序。先有《汉书·古今人表》的九品论人,从东汉末年魏文帝之选官制度“九品官人之法”的设立,“品” 成为中国人衡量事物的标准。时至今日,依然还有人品决定画品之说。但是,这种秩序,因科举制度的产生逐渐模糊了。首先是仕途之门的广开,打破了阶级界限。武氏时代“举人不试皆与官”,仕途成为皇室显恩的手段,新兴阶层逐渐取代了旧的贵族。其次,安史之乱以后的中国,民族界限被打破,文人士大夫的自信进一步瓦解。修身齐家治国平天下,独善其身,成为文人士大夫的精神追求。表现在文艺理论上,是一种对秩序感的追求向文艺本体体验之延伸,是一种从外在世界向内心感受倾斜的过程。《图画见闻志》,正是在这样的时代背景下应运 而生的美术史著作。

编辑:卢 阳 苏艳芳

审核:冯朝晖

复审:崔 波

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号博物馆中国 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。