- 0

- 0

- 0

分享

- 致力“出圈”,画廊周北京勾勒出的新艺术图景丨附观展指南

-

原创 2021-04-28

北 京有别的城市无法分享的经验,这种经验往往能打开一种独特的当代艺术场景。无论如何,至少在这个气温回暖的春天,正是出门看展的好时机。

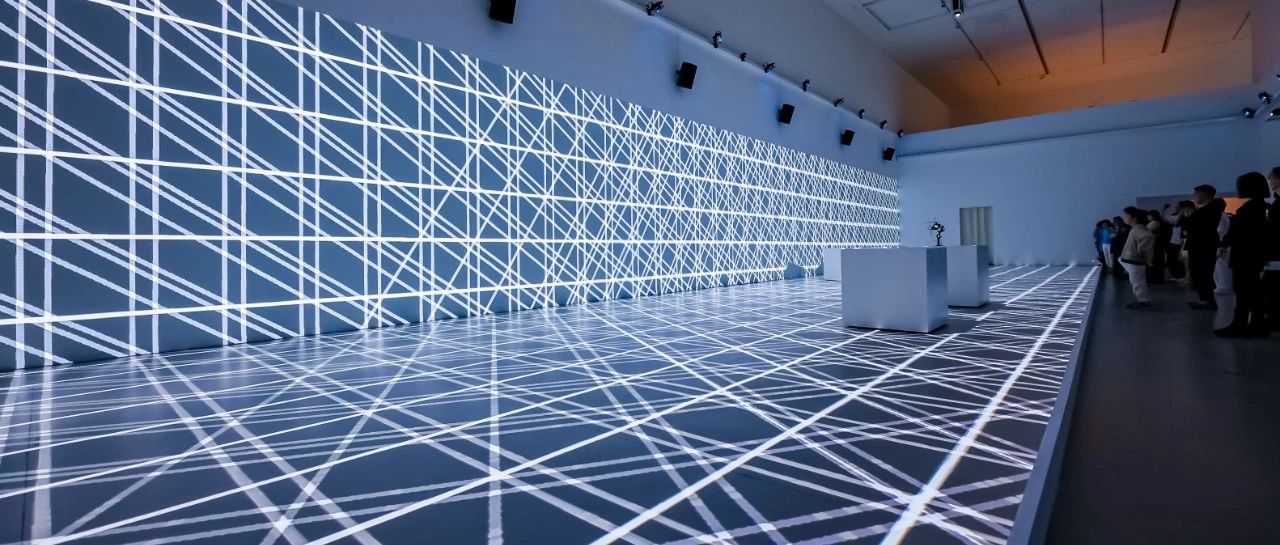

画廊周北京现场

图片致谢:@画廊周北京

作为2021年首场大型线下艺术活动,正式迈向第五年的画廊周北京任重而道远。除了在原有的单元上进行了全新的策划,参展阵容更是达到了历史新高,国内外大城市的代表画廊齐聚北京,各大非营利美术馆和非营利艺术机构的加入更是为主单元增色不少,既有浓墨重彩的大作,有眼前一亮的影像,也有引人深思的装置,一切都在描绘着审美的多样性。

画廊周北京现场

图片致谢:@画廊周北京

“这一路走来我观察到公众其实是对艺术抱有兴趣和热情的,但缺乏一些去走近和去了解的途径与平台。画廊周北京正是在这样的语境中尝试与探索,每届都会吸引到十万多公众参与,并在社交媒体上积极互动与分享和画廊周相关的活动。”画廊周北京总监王一妃表示,“我相信,随着艺术爱好者的持续增长,我们的当代艺术图景会越来越好。”

画廊周北京现场

画廊周北京现场

图片致谢:@画廊周北京

尽管在北京,素有“一天只能跑一个地方”的说法,本届画廊周北京仍在其地理纬度持续延展,共有包含798艺术区在内的七个艺术区,但合理的空间分布和时间安排全然不会让参观者感到过负或疲惫。

“按照从画廊日递进到美术馆的顺序,在欣赏完画廊内的多元丰富的当代艺术展后回归到非营利艺术机构中呈现的大师级回顾型展览,会让观展的思路有一定框架性,也有益于更好地理解艺术脉络。”

artnet新闻

×

画廊周北京总监

王一妃

Q:在疫情笼罩的期间,我们看到了画廊周克服了这些挑战,您认为这对艺术和艺术市场、您的工作有着什么样的影响或反思吗?

A:从艺术从业的角度来看,如何克服这些挑战是可以体现在很多面向上的,我们在受疫情影响和国际旅行的限制下,仍致力于分享和推广当代艺术,让有关艺术的交流和讨论在线下和线上持续进行。比如,本届艺访单元持续探索者其他地域的艺术生态圈,邀请多个城市的代表画廊参展。而在鲍栋策划的公共单元中,“公共”这一概念在多媒体艺术中被重构和再现,也给公众思考疫情后的新常态打开窗口;新势力单元则用论坛的形式将不同的声音聚合到一起,在讨论中对艺术史进行回溯也对未来的发展进行展望。同时,我们在数字内容上的延展,包括在线展厅、语音导览等项目,都能体现我们在后疫情时代中做出的一些新举动。

画廊周北京现场

图片致谢:@画廊周北京

Q:这次画廊周新增了许多单元,您能大概介绍一下吗?

A:本届画廊周北京并没有新增单元,但确实在原有的单元上进行了全新策划,也迎来了诸多重要变化。主单元迎来了史上最多的参展机构阵容,共37家画廊,非营利机构和独立艺术机构参加,我们也非常荣幸迎来首次参展的户尔空间,北京中间美术馆,路易威登Espace文化艺术空间和势象空间。而本届艺访单元更是在其地理维度上持续延展,全新阵容将成都、广州、上海、香港、伦敦、纽约和巴黎的代表画廊都汇聚于此,一同呈现多元先锋的当代艺术展览。本届公共单元由客座策展人鲍栋策划,以“无限的公共”为题对公共领域在当代语境中的定义与形式进行探讨,鼓励艺术家进行多媒介的创作,用公共艺术与公众进行深度联结。新势力单元则以论坛的形式呈现,以“别处是一块‘反面’的镜子:我们对‘新’的四种回望”为题,邀请多位业界学者一同对“新势力”艺术现象进行解读。

Q:艺访单元涵盖了国内和国外的艺术机构,能谈谈您当时是怎么选择机构,他们是否有打动您之处吗?

A:作为一个致力于打造有文化凝聚力,分享和推广当代艺术的国际化平台,我们会在每个城市接洽一些有代表性的画廊和机构,密切关注其在推动艺术家方面的进展和成就,这其中,画廊,艺术家,和他们所在城市间的共生与互补关系,各自的潜能,都是我们非常看重的。借此,我们希望在呈现不同气质的画廊和不同的城市面貌之时共同促进艺术生态的互通与交流。

Q:画廊周北京如何让当代艺术这个专业化很高的领域被大众所了解和接受?

A:我们特别策划了日程丰富的公众日项目,让观众全面参与进来。活动中包括艺术家电影展映,大众艺术之旅,多场主题论坛,等等。在这期间,我们相信每位前来的观众都可以在多形式中走近和理解艺术。

画廊周北京现场

图片致谢:@画廊周北京

Q:在此过程,是否意味着参展的作品或机构需要调整?

A:我们会在一开始就和参展机构讨论策展方案和内容,也会长期保持密切沟通,所以基本上不会在选定后再去进行调整。我们不会干涉画廊自己的选择,相反,画廊周北京尊重每个画廊自己的风格和内容。

Q:从您最初开始负责画廊周北京一路走来,您认为公众的看法有哪些转变,包括2019年的公共单元开始,公众与作品之间逐渐产生哪种互动?

A:这一路走来我观察到公众其实是对艺术抱有兴趣和热情的,但缺乏一些去走近和去了解的途径与平台。画廊周北京正是在这样的语境中尝试与探索,每届都会吸引到十万多公众参与,并在社交媒体上积极互动与分享和画廊周相关的活动。我相信,随着艺术爱好者的持续增长,我们的当代艺术图景会越来越好。

Q:现在艺术市场被认为是“精英的游乐园”,您对此有什么有什么经验之谈吗?

A:我对此是保持质疑的。

Q:最后,您有推荐的最佳观展路线吗?

A:我推荐的观展路线就和我们给贵宾策划的一样,按照从画廊日递进到美术馆的顺序,在欣赏完画廊内的多元丰富的当代艺术展后回归到非营利艺术机构中呈现的大师级,回顾型展览,会让观展的思路有一定框架性,也有益于更好地理解艺术脉络。

以下是画廊周北京期间值得关注的一些展览:

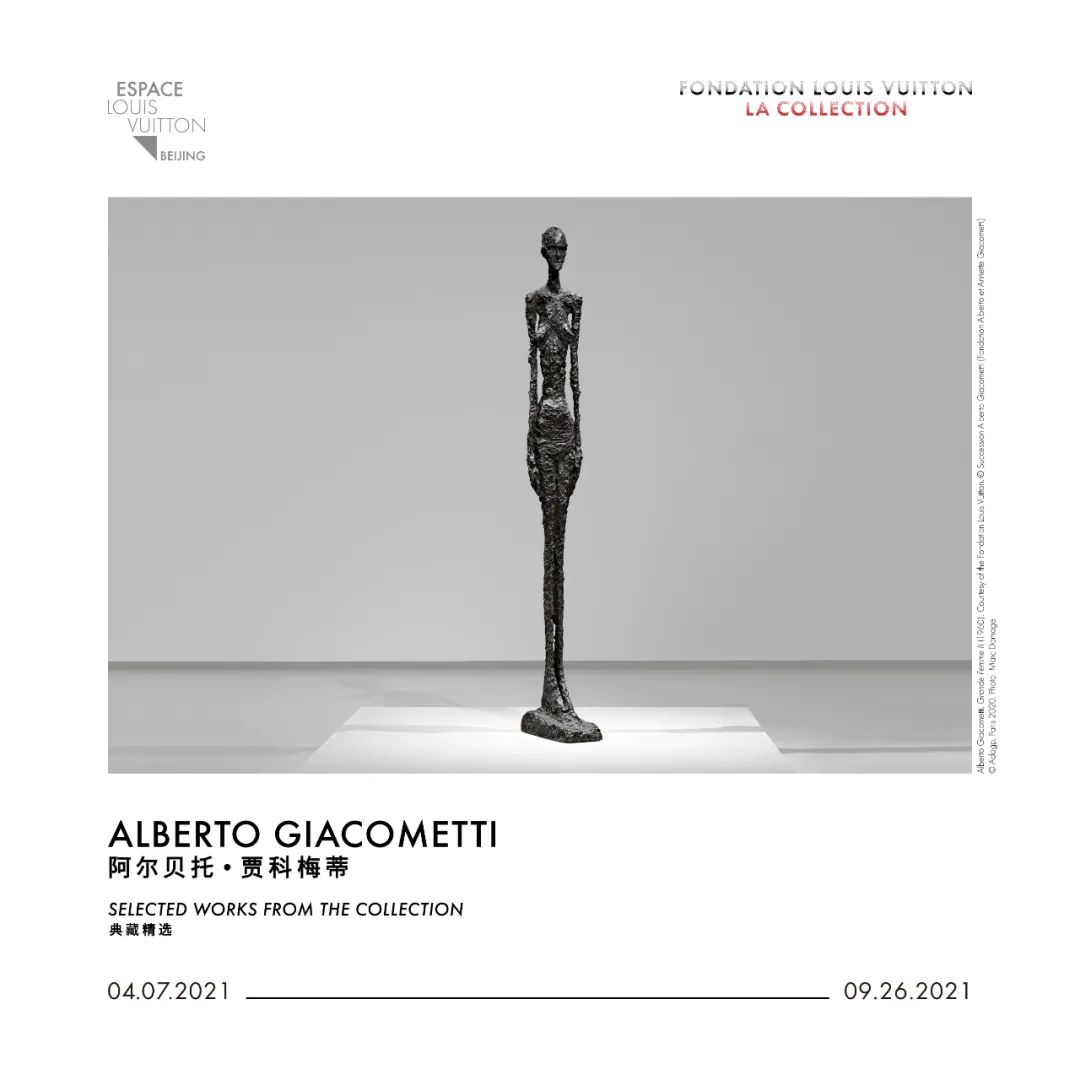

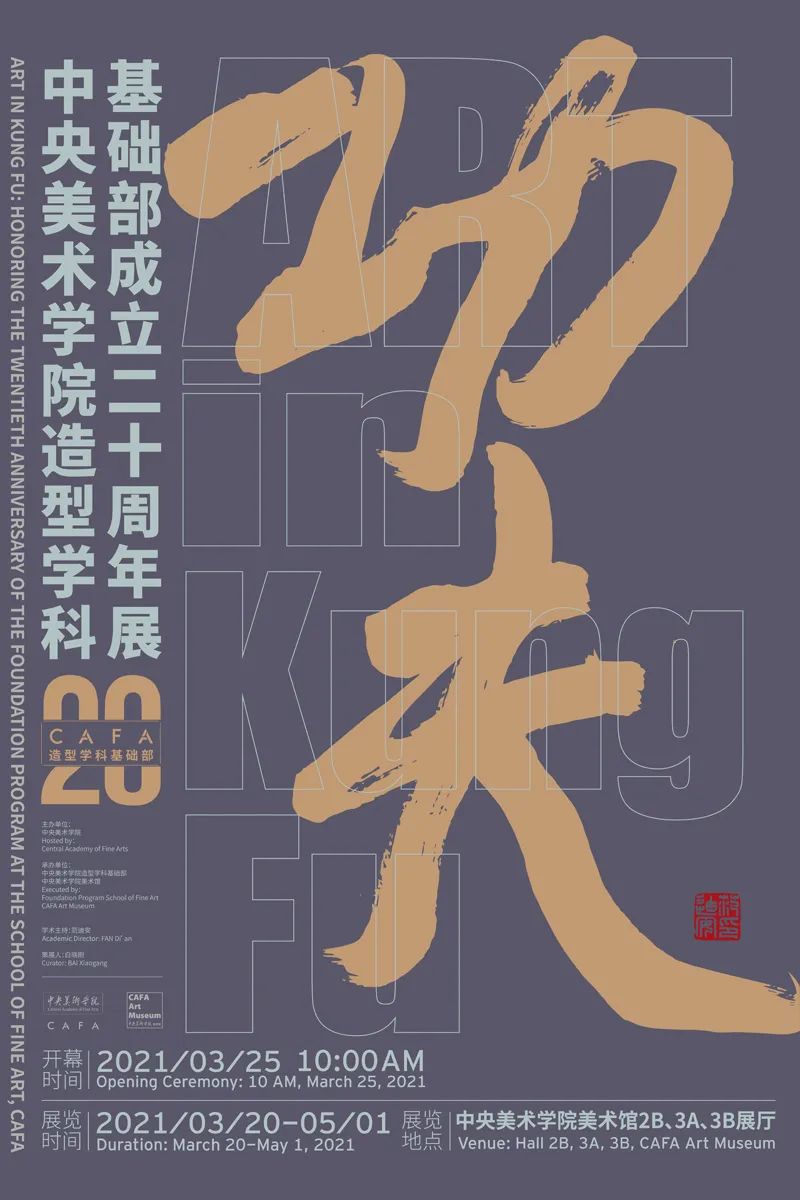

主单元非营利机构

路易威登北京Espace文化艺术空间携“阿尔贝托·贾科梅蒂:典藏精选”首次亮相,本次展览属于路易威登基金会的“Hor-les-murs”(墙外)项目之一,也是今年开启的第一个艺术珍藏展。如果你在疑惑为什么有些艺术家总能走出超前的步伐,那么这次展览是你不能错过的。展览一共展出八件贾科梅蒂的雕塑作品,虽说作品不多,但件件精品,陈列的方式也完美体现了雕塑的既留有余地又占有一席的空间关系。除了代表性的“火柴式”人物造型雕塑,还有长达49分钟的纪录片,记录了贾科梅蒂早年的绘画经历和创作过程。

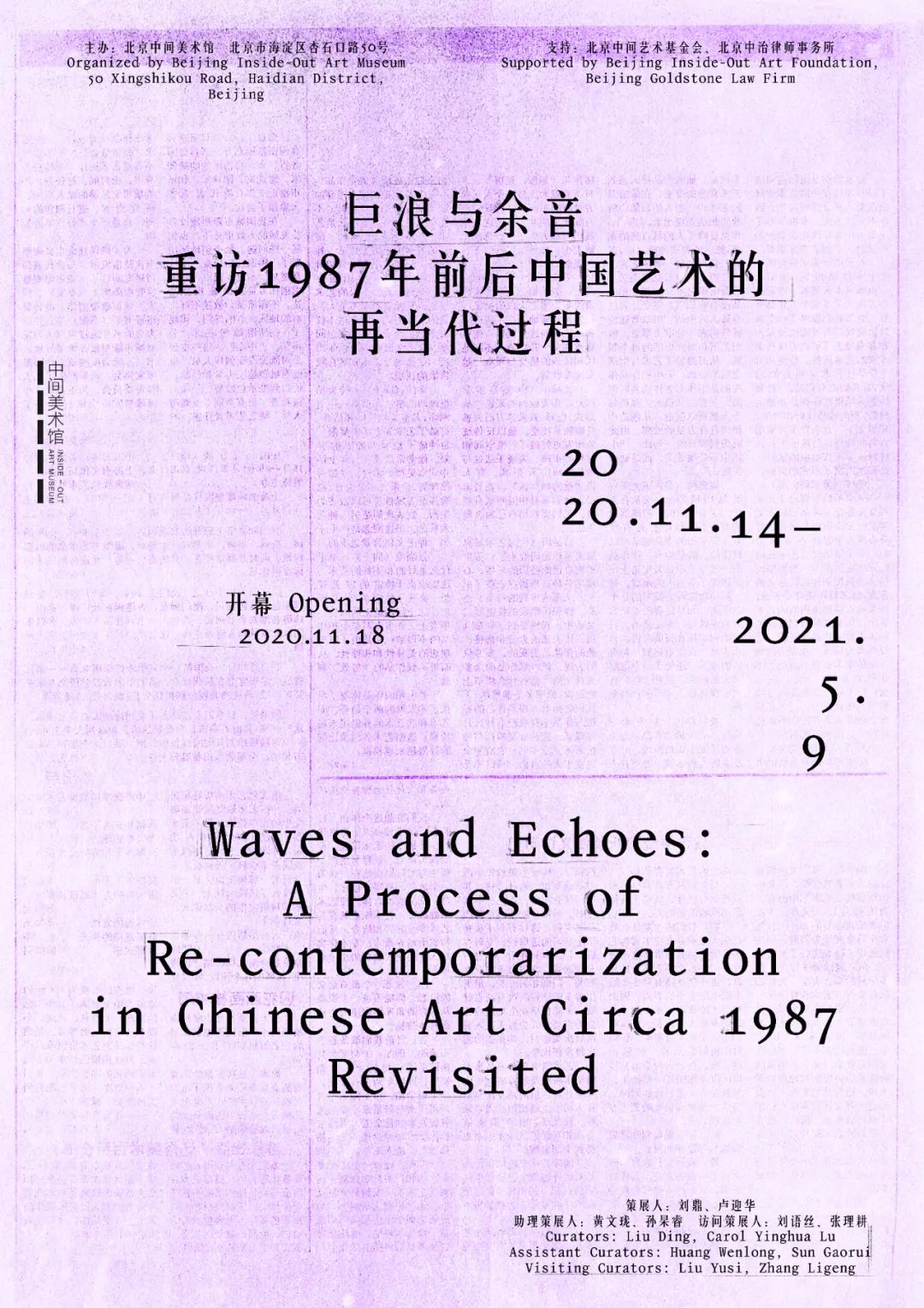

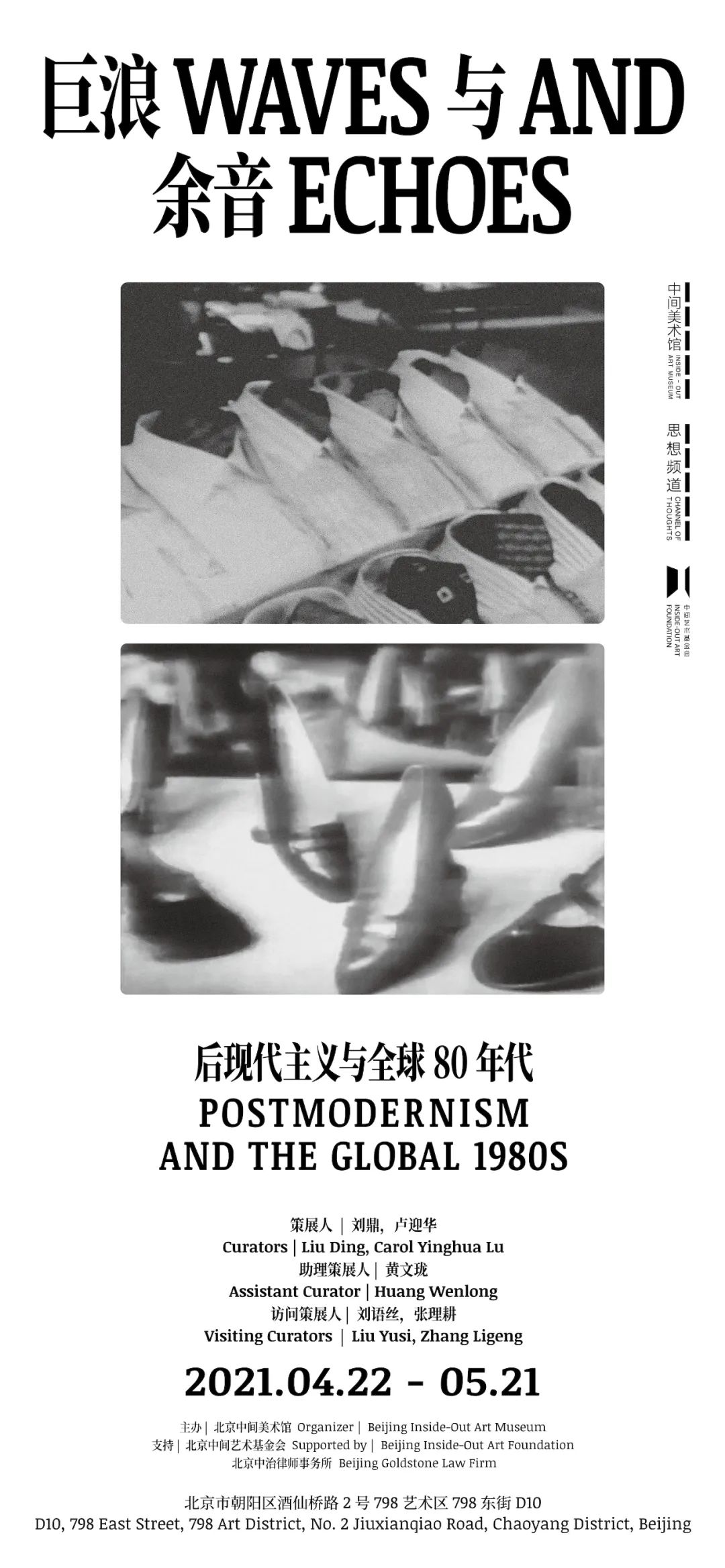

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”是北京中间美术馆呈现的大型群展,展览被分成两个部分,从属于“社会主义现实主义的回响”系列研究。该研究由艺术家刘鼎与艺术史家卢迎华共同发起,此次展览也由两位联合策展,集合了59位艺术家和艺术团体的作品,旨在辨析与反思中国有关“当代艺术”的历史叙述与构建。

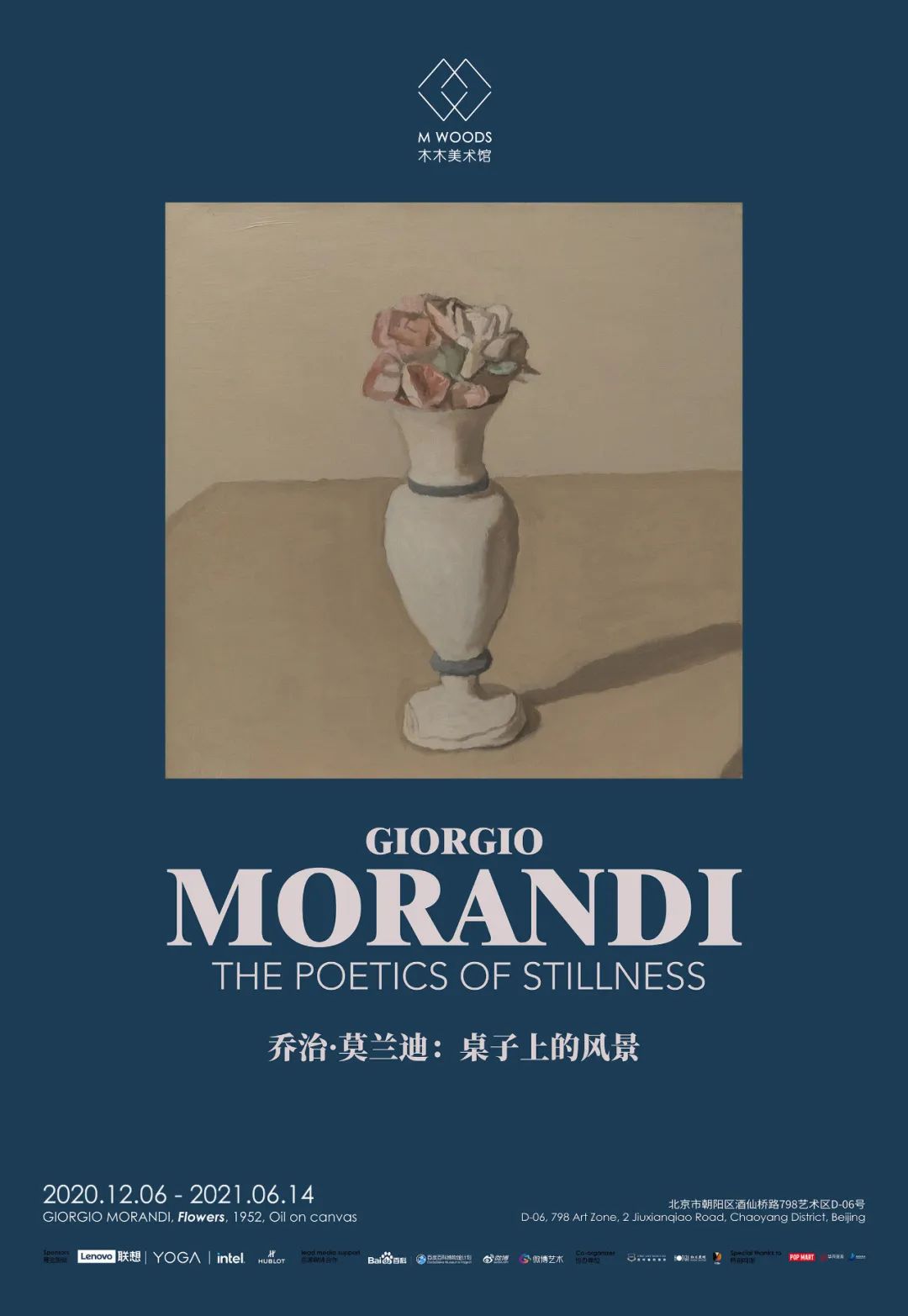

木木美术馆带来了两个享誉国际的大师级艺术家的展览。在木木美术馆798艺术区展馆的“乔治·莫兰迪:桌子上的风景”,除了可以近距离观察莫兰迪的原作,展览布置上也有纪录片式的分隔,从早期到晚期,还有三楼的莫兰迪工作室布置,让观众进一步走进莫兰迪的精神世界,了解这位严谨又认真的艺术家是如何工作的。

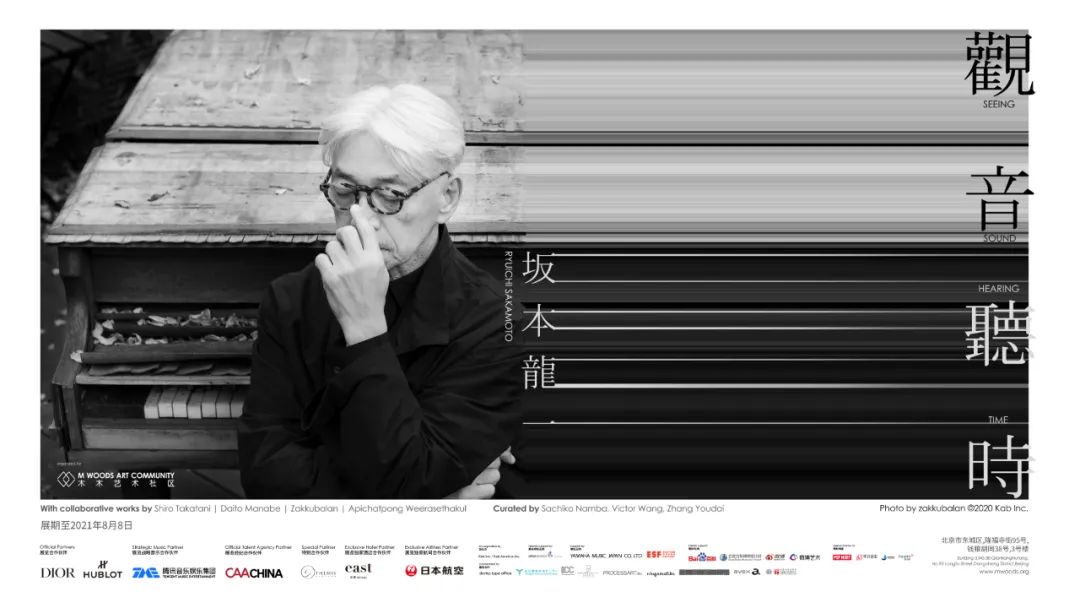

在隆福寺的木木艺术社区则是“坂本龙一:观音·听时”的展览。纵使整个展览过于漆黑,甚至需要慢慢踱步,这种形式本身就已经足够吸引人了,有关于生命的流动,不可见不可闻,但或许可以在细腻的音乐和模仿自然的装置面前找到线索。无论是否是坂本龙一的粉丝,这个展览都是不可错过的。

“扎克瑞·阿姆斯特朗:蜡烛袋”展览现场图片,林冠北京,2021年

摄影:雷坛坛

图片致谢:©️林冠艺术基金会

UCCA尤伦斯当代艺术中心里,艺术家曹斐在中国的首个大型个展“曹斐:时代舞台”和其展馆内的另一群展“沉静的响雷”似乎在无声且激烈地对谈。作为中国杰出的当代艺术家,曹斐的艺术手法横跨影像、戏剧、虚拟现实和装置等多元媒介,这次展览也是曹斐迄今为止规模最大、最为全面的回顾展。整个展厅被打造成华丽复古的乌托邦,艺术家是创造者也是旁观者。

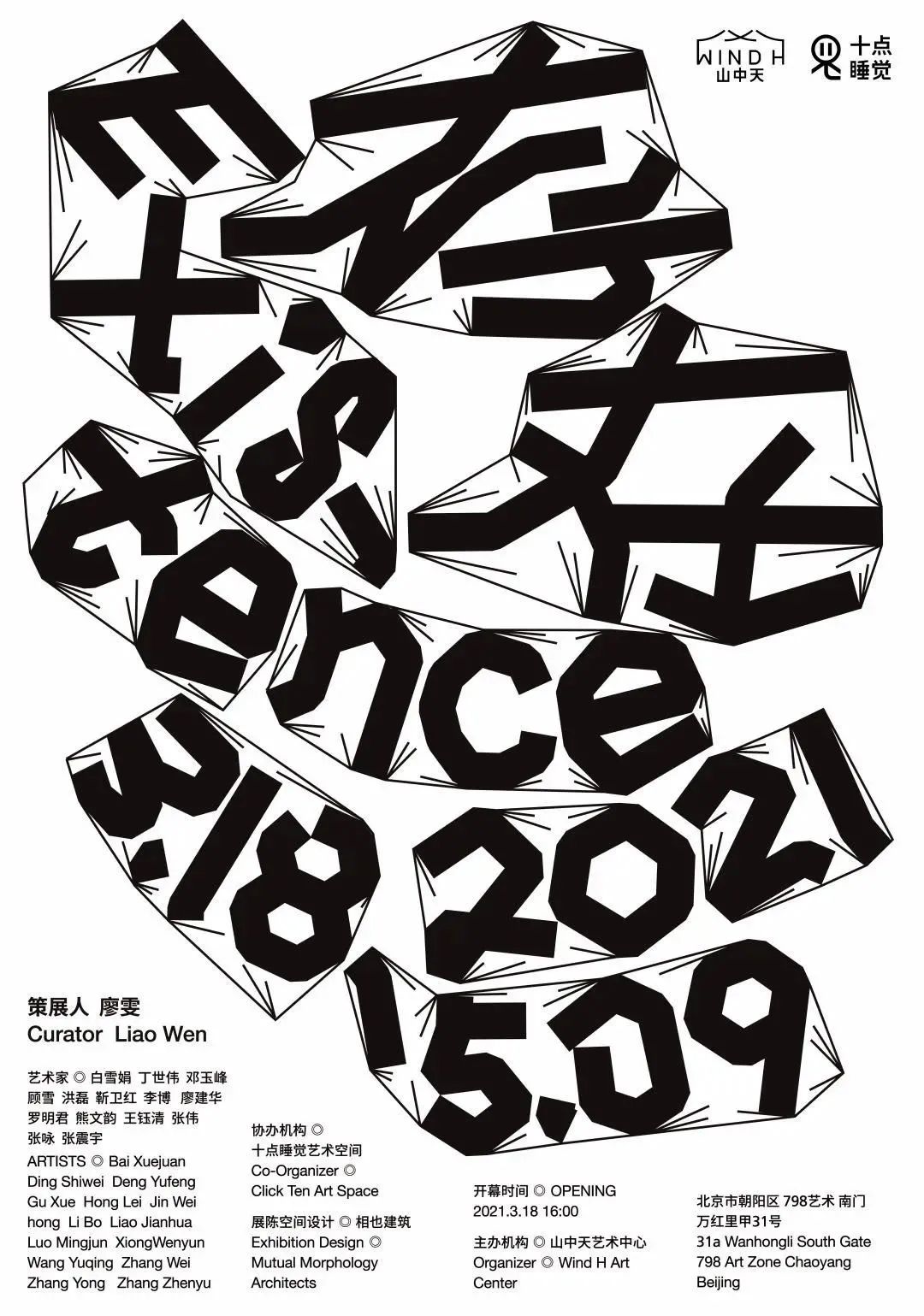

山中天艺术中心

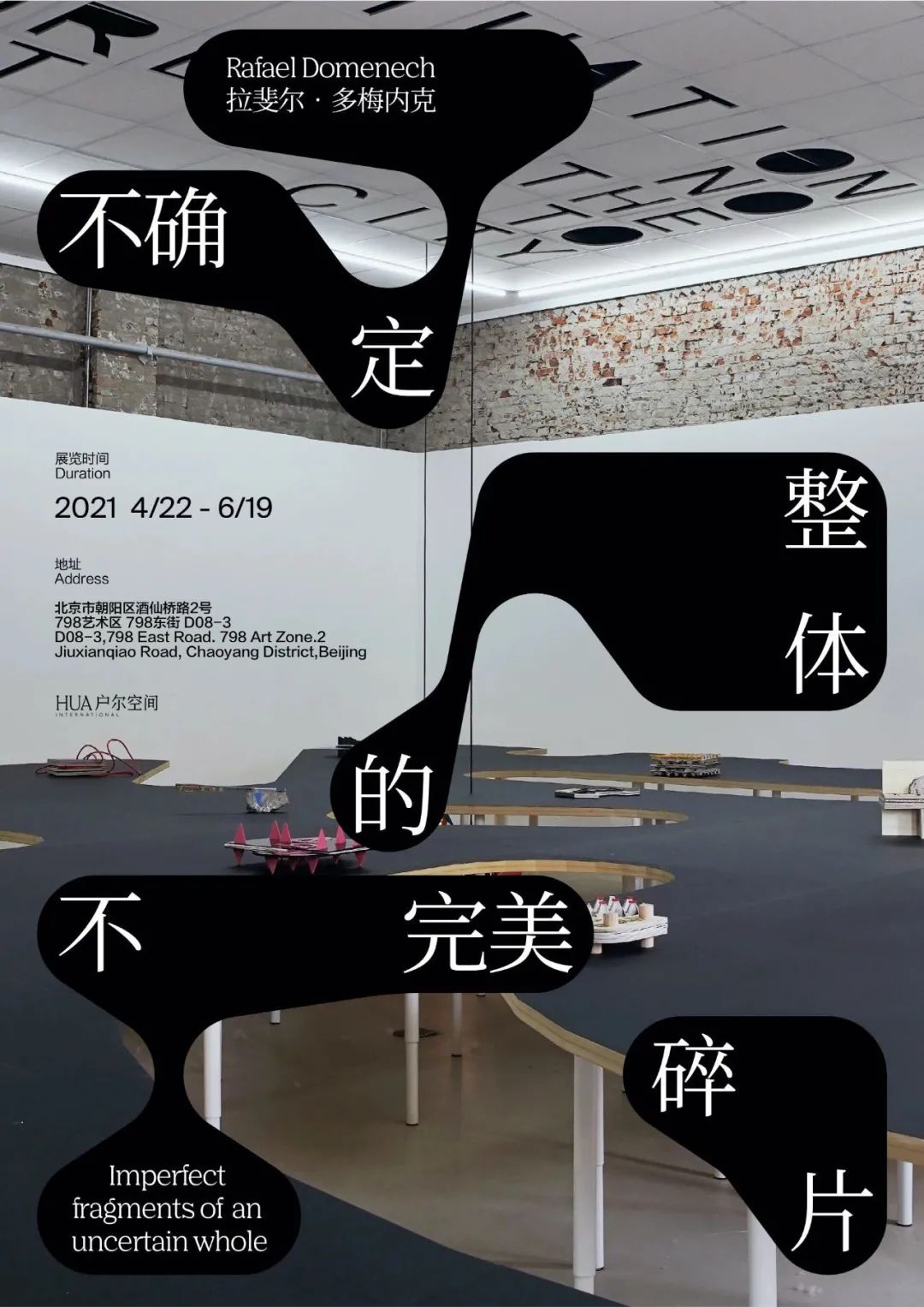

户尔空间展出了全新空间性装置艺术,古巴裔艺术家拉斐尔·多梅内克信奉“建筑既媒介,只要有意愿思考当下,则绝不会有所谓必然”。展览空间被巨大的不规则桌子占据,观众的观展动线被绕进其中,桌子上有拉斐尔·多梅内克用各类材质制作的“手工出版物”可供翻阅或撕。从进入到离开空间的整个过程,即是艺术家带给观众“介入”作品从而“污染”展览,“摧毁”艺术的实践。

2021年初,艺术家郭鸿蔚在北京的工作室遭遇火灾,在作品几乎付之一炬的情况下,他集中精力在几个月内完成了这次在魔金石空间的个展“活泼泼地”,展览现场却充斥着活泼泼地“愉悦感”,超大的三联画作品《舞》灵感来源于波兰电影里修女在自如地转圈跳舞的场景,男教师在平衡车上失控,公园里健身人们的彩带翻腾......生动的场景都是郭鸿蔚在刻画的忘我时刻,用身体摆脱“生活里的小疲惫”。

蜂巢当代艺术中心同时带来两组青年艺术家的个展,艺术家钱佳华的“叠日造影”和阿斯巴甜小组的“泡沫就是泡沫就是泡沫就是泡沫”。虽然是不同艺术家的展览在同一空间,但从名称、作品到展览空间都洋溢着活泼与新鲜。阿斯巴甜小组的展览题目取自格特鲁德·斯泰因创作的文坛怪腔“玫瑰就是玫瑰就是玫瑰就是玫瑰”,这种难分主谓宾的重复语让单词成为完整的独立存在,也产生了“持续的现在”,而展览的主要材质——泡沫,也是“短暂、完整,也是持续的现在”,用阿斯巴甜小组的口吻来说,我们的时间、我们的家、我们的爱情都是泡沫,然而当这些泡沫做的雕塑在紫色花园小径的展厅里,泡沫似乎变得像隽永的大理石。

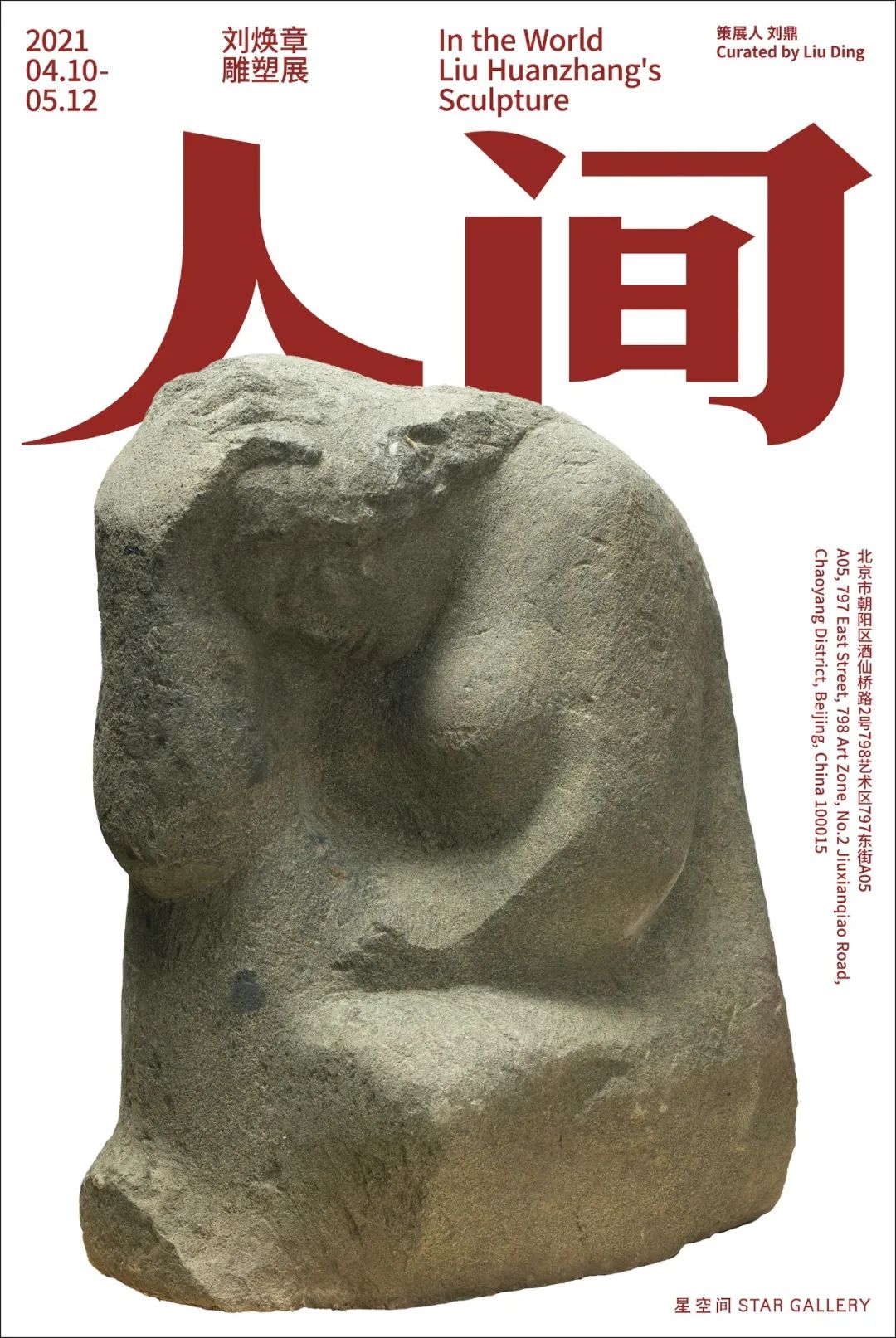

星空间精选艺术家刘焕章老先生的雕塑展“人间”。出生于1930年的刘焕章先生是新中国培育的第一代的雕塑艺术家,他的作品对八十年代甚至九十年代的雕塑家都产生了非常深远的影响。最早从刻图章接近艺术,到如今他步入耄耋之年,依然还保持创作。本次展览现场的作品大多来自他1980年代前后的动物和人物雕塑,这批精选的雕塑同时记录了那段不寻常的历史。

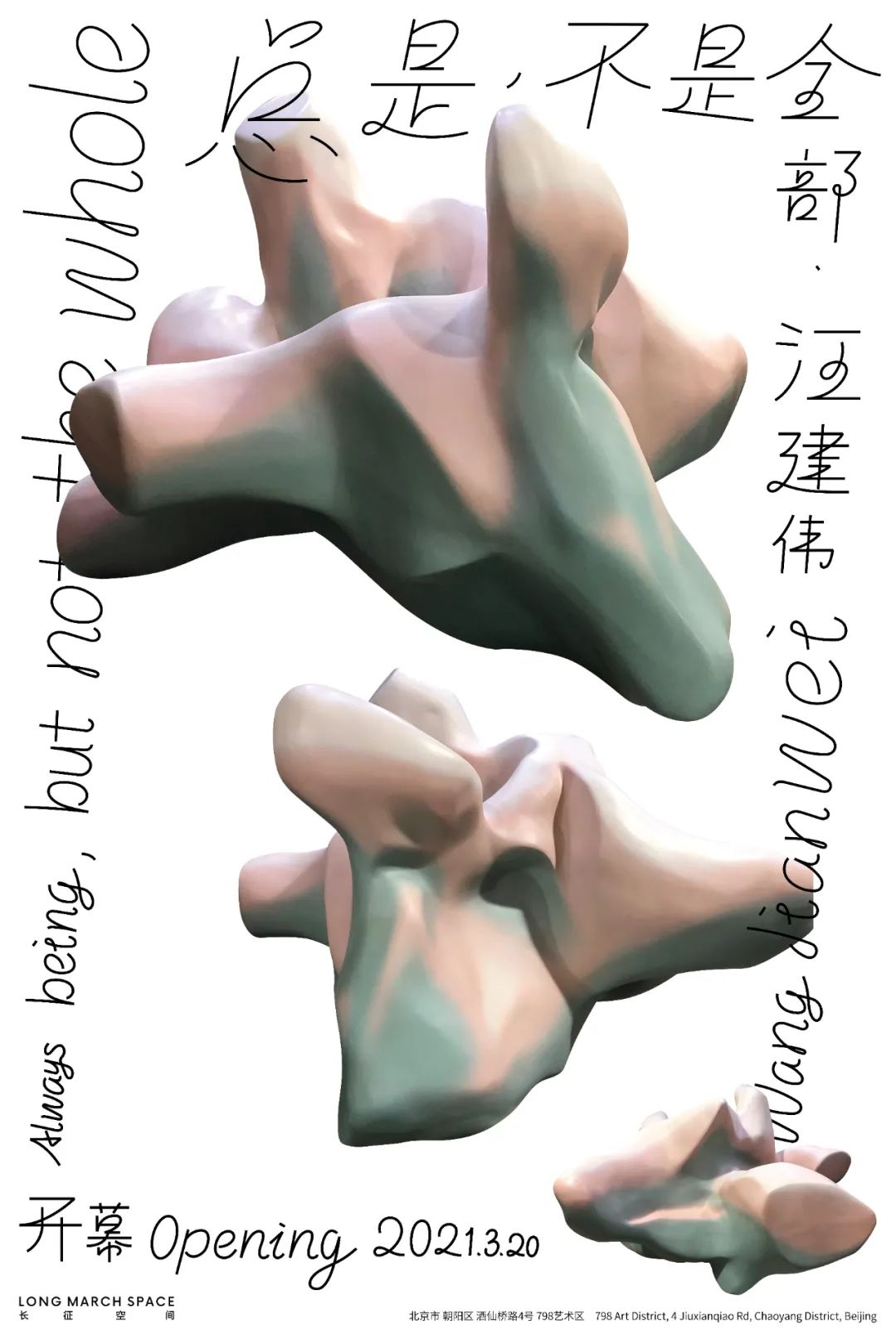

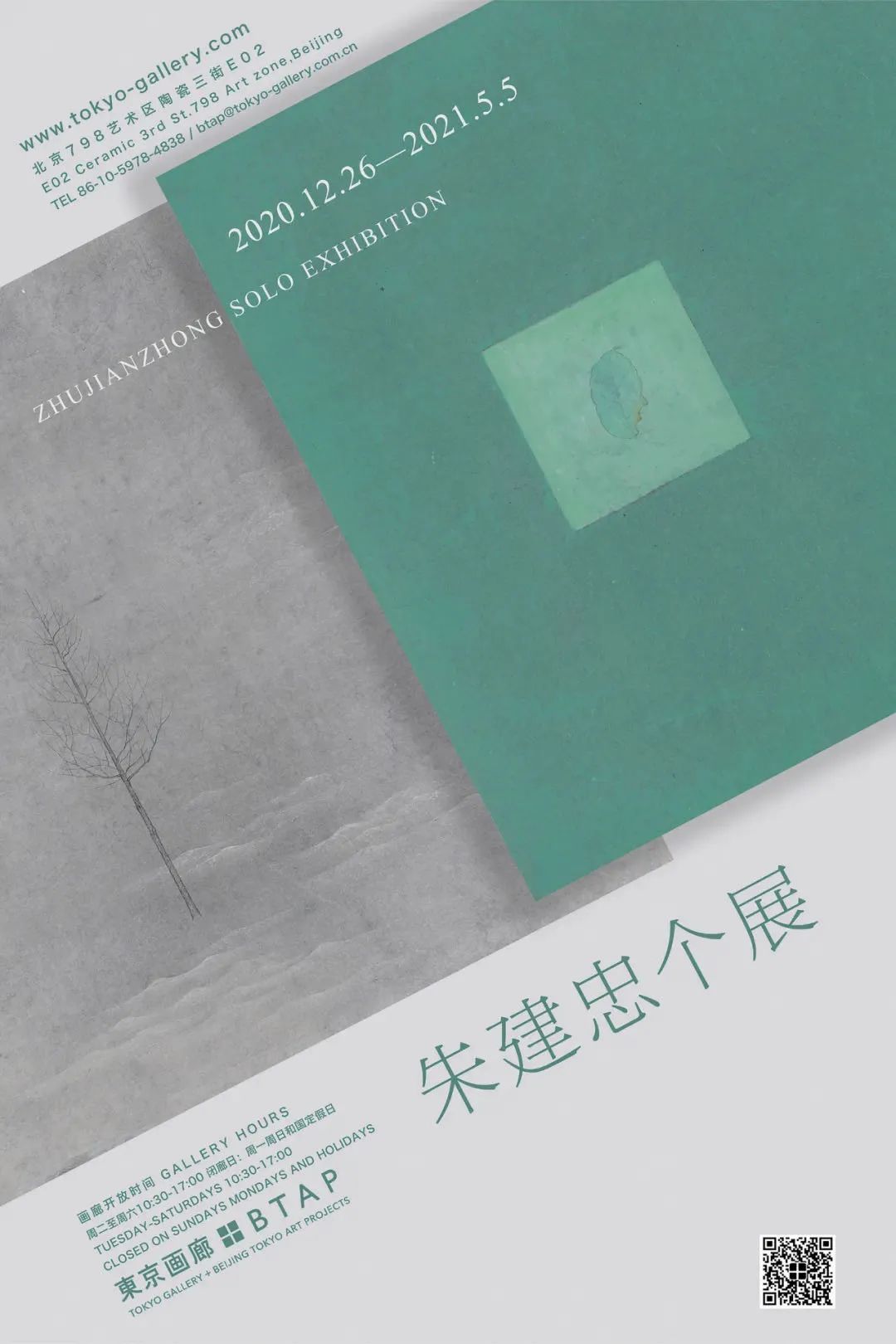

展览前言有一段特别适合符合这次展览,“人们大多喜欢技法高超的艺术家,容易被华丽的技巧取悦和打动......我不会否定那样的作品,各种表现形式都有其作用和价值,然而我更感兴趣的,是思考每一件能穿透时间的艺术作品中,那些普世的、恒久存在的永恒之美。”艺术家朱建忠就是符合这段前言的艺术家,十余件作品里没有任何过渡修饰,也不迎合大众,只有一棵树和黑洞洞的前方。

CLC画廊带来了罗马尼亚艺术家克里斯提安·拉杜塔于画廊及亚洲地区的首个展览“等待名单”,展出的是艺术家在2021年疫情期间创作的全新雕塑作品。克里斯提安·拉杜塔用他的黑色幽默风格描绘了处在不同情况下的小动物们都在这张“等待名单”上,这是一张类似鄙视链的“名单”,因为疫苗危机,大家纷纷排队等候逃离地球的荒谬排队。

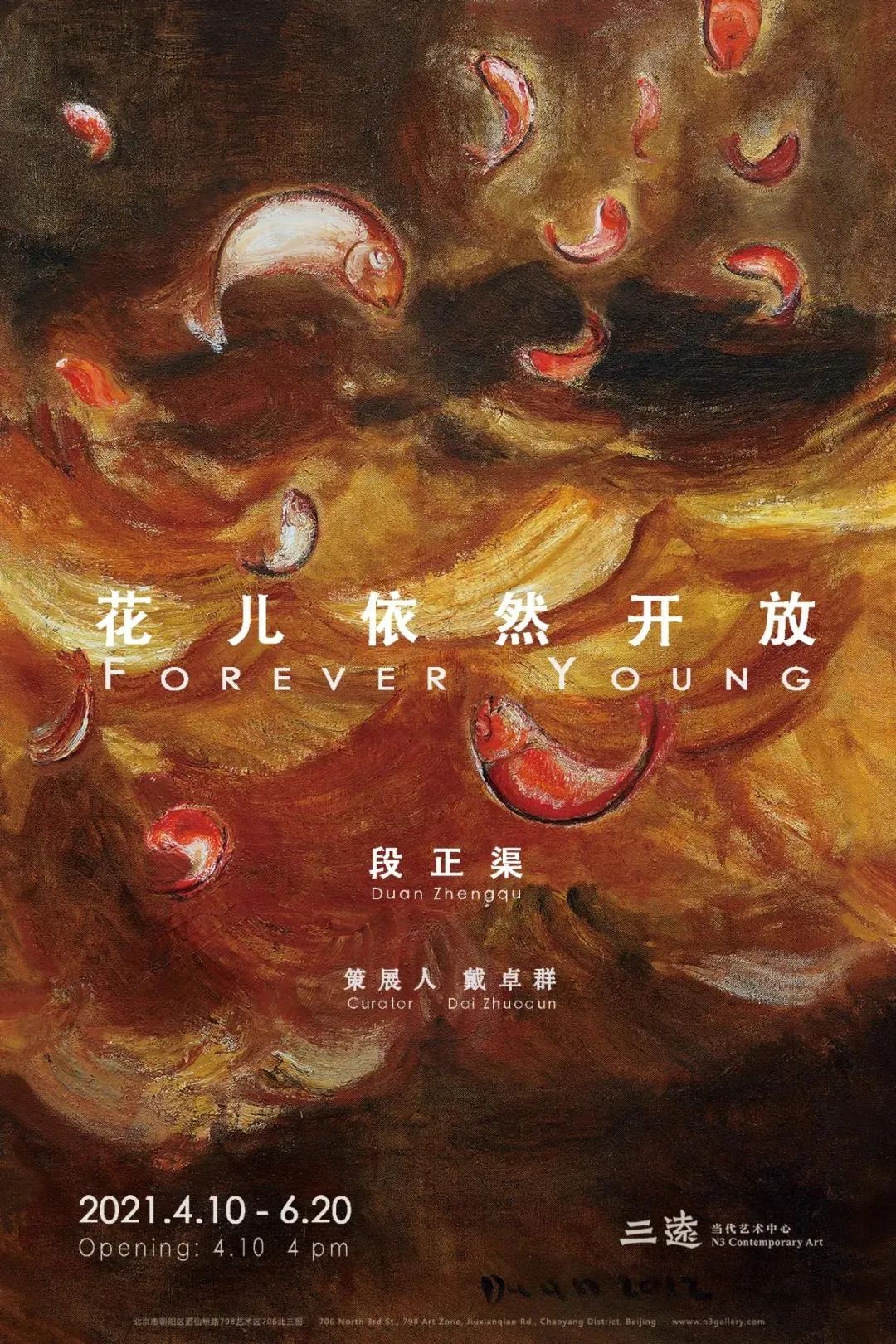

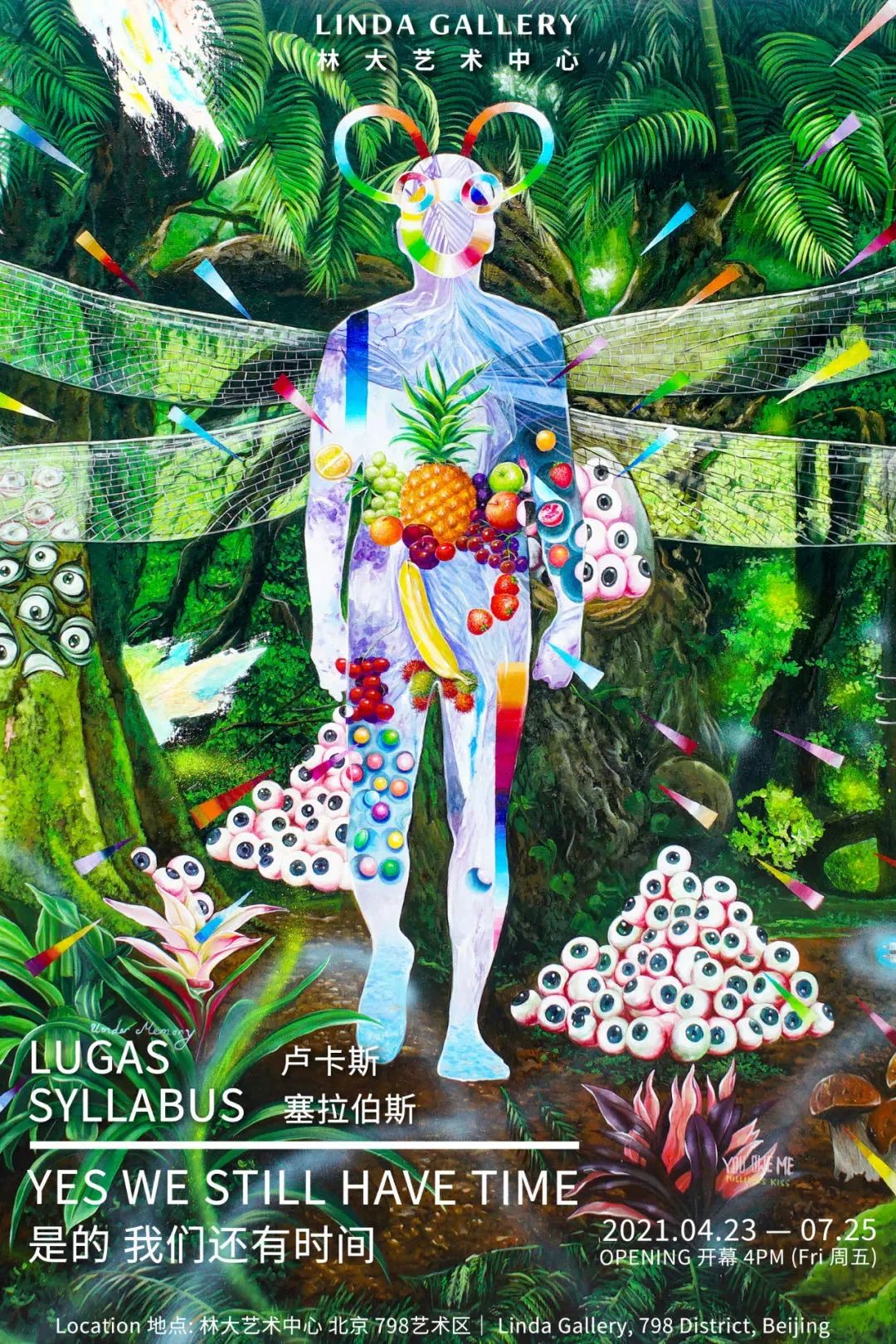

作为当代艺术界备受关注的新星,艺术家卢卡斯·塞拉伯斯擅长以绘画和雕塑为载体反映现代社会中的矛盾与讽刺。他和所有年轻艺术家一样,喜欢从流行文化、社会、政治、幻想、超媒体与后网络时代的元素中汲取图像与叙事。这也是卢卡斯·塞拉伯斯第一次在中国的个展。

插播一条广告

请下滑继续阅读文章

▼

主单元独立艺术机构

BANK/MAB SOCIETY

公共单元

作为本届画廊周北京公共单元的特邀策展人鲍栋策划了一场以“无限的公共”为题的群展。

李怒的声音装置和人们一直认为的公共艺术有点区别,“知了知了”是一块不小心踏上的踏板,头上的树枝便会出现吱吱呀呀的知了声响。它就像个出其不意的作品,可以被关注也可以被忽略。

《身体1号》,克里斯丁·莱默兹,2020年,3D打印PLA,150x150x400厘米

摄影:杨灏

图片致谢:© 林冠艺术基金会

文丨Xutong Huang

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “artnet资讯” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。