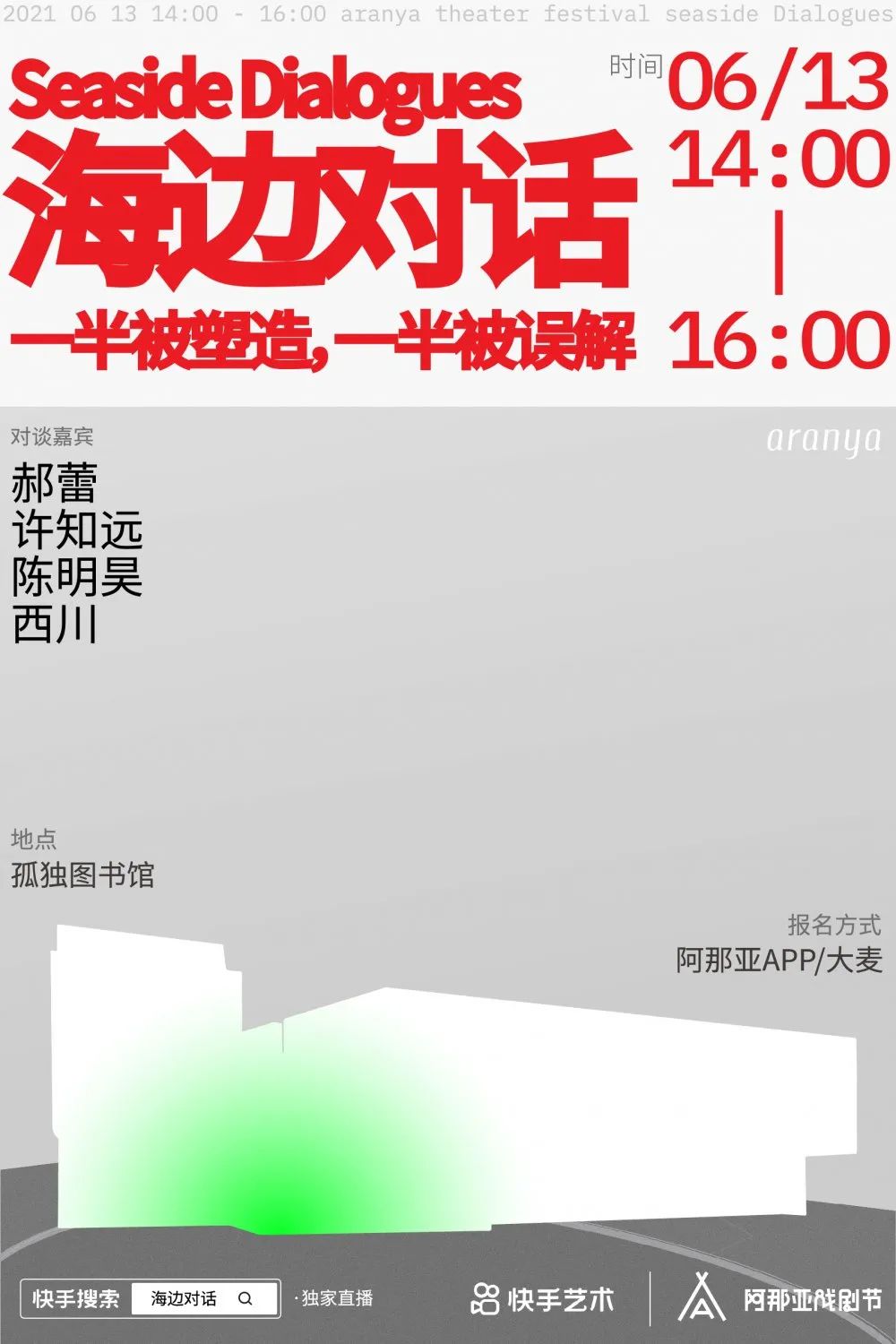

郝蕾:演员对这个世界的认知是靠感受的,但现在我不希望总是用一种方式来了解世界、了解自己,我希望探寻另外的方式,这对我来说就是一种和解了。再想想,其实也没必要和解。西川:对于我来说,教师及翻译的多重身份,让我以一种客观的方式游走于不同类型之间。这种情况下,会对这个世界多一份理解,可能不是和解,但最终会更加理解自己。陈明昊:您说的挺好,原来上学的时候老师总说舞台神圣,需要足够的热爱,要是不热爱好像就不对。后来慢慢发现不是这么回事,自己也是一直在「混」,可能没那么热爱,只是习惯了,(戏剧于我)慢慢变成了一种需要。 西川:「习惯」可能是你过去的那种强大的自我在慢慢萎缩,提不出更高更野蛮的要求了。西川:看怎么理解「自由」这个词,它本身是一个政治学概念,我们生活中所谓的自由,更多是一种获得了更多可能性的、自在的状态。

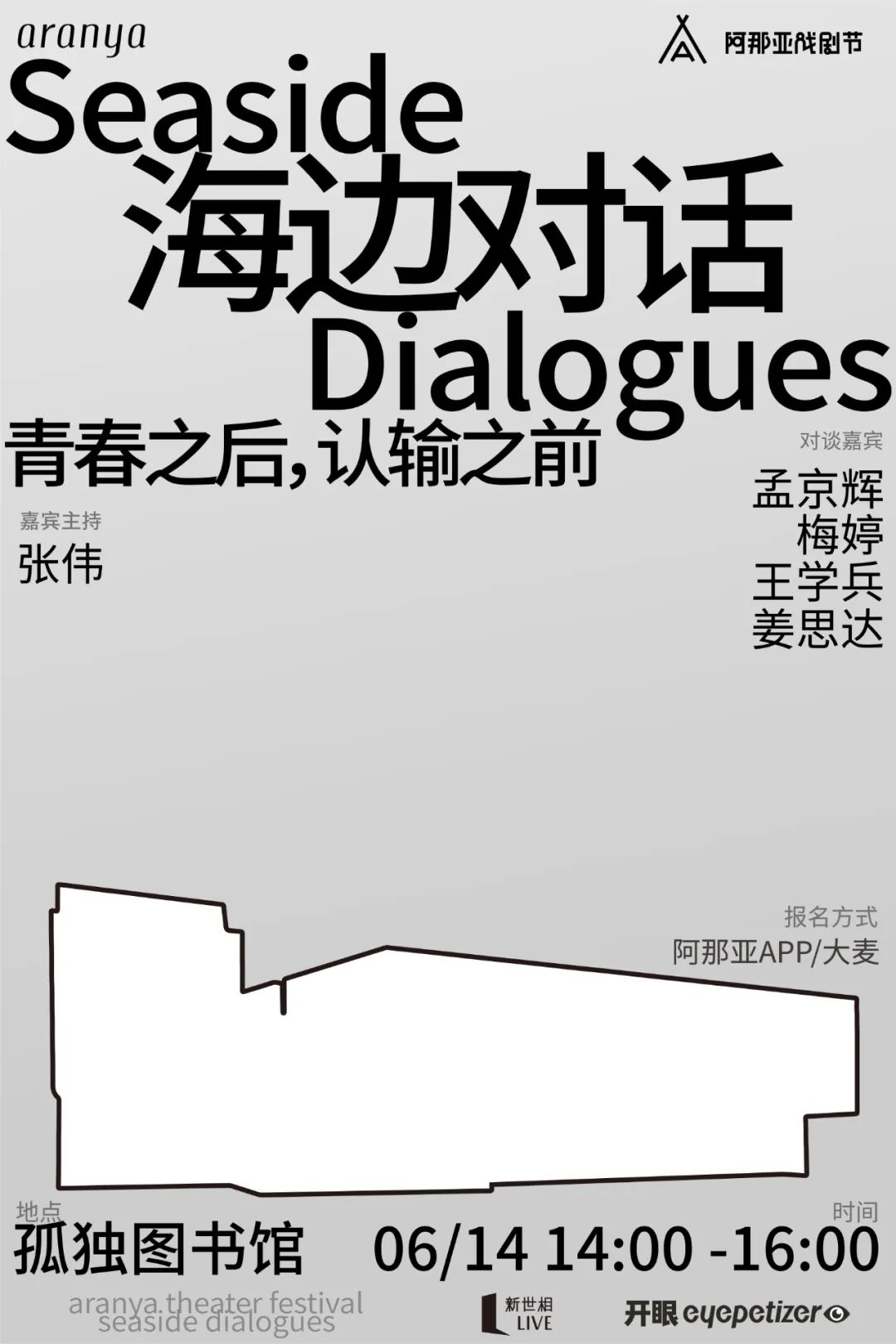

孟京辉:去年有一瞬间,上楼梯的时候觉得自己的胯不太舒服,廖一梅说我当然是老了。去年有一瞬间,上楼梯的时候觉得自己的胯不太舒服,廖一梅说我当然是老了。还有几年前我们去柏林的时候,我跟张武还有王琦还有张玮玮他们,我们在一块儿要弄一个叫“中国之秋”的戏剧节。我每天睡三个小时、我特别高兴,后来把他们都“熬”病了,最后一个病的是张武,他病到必须借我的羽绒服才能度日。那段时间我特别兴奋,但现在不敢那样了把他们全熬病了。但现在不敢那样了,确实还是没那么年轻了。梅婷:最近几年接到的所有的剧本,全都是演母亲的角色,确实年龄到了一个天花板。但我一直觉得自己还很年轻,我挺想去尝试那些年龄跨度很大的角色。王学兵:我特爱跑步,跑了四五年,突然有一天脚肿了,医生跟我说是痛风,要多运动,加强锻炼,我心想再跑就跑成运动员了。但就没办法,不再年轻是不可阻挡,也是没法控制的。

姜思达:刚刚我们的聊天多少有点暗示:年轻是好的,积极的。我其实不认同这种观点,年轻就是客观地形容某个年龄阶段而已,我们对于“年轻”的过度美化持续了很久,并且全世界似乎都在围着年轻人转,媒体也在渲染年龄的焦虑。但是我觉得一个人的创造力跟年龄从来不是负相关的关系,年轻没什么好鄙视的,也没什么好歌颂的,顺其自然吧。其实要求站在舞台上的人,要有一种无龄感,这也有点过分。梅婷:舞台上的无龄感是很无聊的。《狂人日记》中陈老五的角色,是92岁的人艺演员李滨老师饰演的,她的呈现就特别丰富,而且她本人也特别有活力,真的很美。张伟:其实无论前浪后浪,都在不停地循环。有时候可以不用考虑那么多,一直做自己想做的事情,坚持下去就好了。Q:对于大多数人来说,工作更多是出于生存需要,热爱很难通过工作获得。是否曾经迫于生存需要做出选择?还是坚持在自己热爱的领域工作?王学兵:对于我来说,无论是演话剧还是电影电视,都是我个人喜欢才去做的选择。孟京辉:我的人生有200%,100%的愉悦,100%的生存。我们也要区分热爱、爱和爱好,这是深度不同的三个层次,是只需要陪伴足矣,还是需要从陪伴中获得慰藉,不太一样。可以爱好戏剧,不用热爱戏剧。梅婷:如果一件事不断地重复,也会消磨你对它的兴趣。比如我们排戏的时候,如果明天和今天一样,就是在杀死这个角色。姜思达:我觉得我所有的工作选择都是为了生存。我太难热爱一个东西,因为在热爱面前,是没有规则的,那些自然的、猛烈的爆发,都是不受控地就发生了。我觉得热爱大自然,热爱地球母亲是可以的。大自然都是对的,不是所有的戏都是对的。张伟:所以从这个角度来讲,无论是否已经寻找到自己所热爱的东西,都不用太焦虑。

Q:各位现在在做事情之前,是会在开始之前设定目标,去达成目标,还是说先去做,然后追求顺其自然的结果呢?张伟:人生一定是这两种状态的结合,是个阶段性调整的动态问题,我建议可以用5年或10年作为一个指导方向,去接受这个过程中出现的各种可能,反而就不会那么焦虑。孟京辉:我经常说,过程不重要,结果特别重要。其实都重要,也都不重要。还是需要把理性和感性的东西合在一起,有时候清楚,有时候含糊,要相信自己是幸运的,就没问题。姜思达:目标肯定得有,但有目标并不等于目标导向。目标导向的缺点是如果没有达成目标,会否认之前所有的工作。但是如果连目标都没有,就无法定义今天做什么。所以做人可以有一个目标,可能一个人一辈子什么都没干成,但他还是一个好人,这就是一个非常好的目标,因为他最后还是成为了一个好人。我正在努力朝这个方向去迈进。

Q:我们都知道,孟导在商业上已经很成功,想问一下孟导是如何在戏剧中去平衡商业性和艺术性的? 孟京辉:(笑)你才在商业上取得成功了呢。我的意思是,祝福你在商业上获得成功!在我看来,越商业,就越没艺术;越艺术,就越有商业。有些人觉得《恋爱的犀牛》获得了商业的成功,因为它有好多东西具有流传性,但并不能因此评论它艺术与否。我觉得《恋爱的犀牛》更重要的东西是一直延展的文学的巨大能量。《死水边的美人鱼》中注入了导演的各种才情,从这些角度上讲,它们挺艺术的。我们也经历过演出结束后,有人去剧场要求退票的事情;也有一些时刻觉得观众应该现场打起来,但是他们却在鼓掌。对于我来说,一部作品被一两个人喜欢和被好多人喜欢,我觉得都重要,也都不重要。

Q:时代审美的变化带动了网红建筑的需求,网红建筑的更新也影响了时代审美。它们彼此之间相互影响,相互塑造。各位眼中理想的建筑形态是什么?如何在建筑设计中平衡功能和审美?Simone:在我们日常的生活场景中,有相当一部分的网红建筑为了打卡而生,为了猎奇而存。有一部分观点认为,网红建筑是一种流行现象,它没有使用场景,也没有在地的融合。但确实有相当一部分的网红建筑生长于生活,也满足于这个多维的需求。

马寅:我不认为“网红”是不好的词,它反映的是被关注的程度。我觉得任何一个建筑的生命力都是和它被使用的过程有关系。我们做再好的建筑,请再大的建筑师去设计,如果建筑没有被有效使用,没有进行贴合风格的功能安排,我觉得就差了一点。我更关注如何用更长的时间来看待“网红”这样一个事。

董功:对于建筑师来说,一手抓专业,一手又要敏感地感知时代潮流。两者看似对立,但又要形成连接和平衡,这是一个很大的挑战。我曾经很反感孤图被定义为“网红建筑”,但看到它这些年被不断地加以利用,我的想法有所改变:我希望它成为一个“老网红”。如果再过十年,这个建筑仍然能够让不同年代的人、不同文化圈层的人讨论,那“网红建筑”的含义也会发生变化。

马岩松:建筑师想要突破专业的闭塞,形成自发的、个人的、从低向上的反抗,这是最可贵的。主流对“网红”的围剿,很多时候是想把审美统一化,这个统一化就是建筑师要反抗的东西。这种精神虽然有时候会被权力资本所利用,但持续的创造力、反抗精神仍在。张武:我觉得作品的出发点不应该是“成为网红”,作品应该始终承载我们发自内心的表达。观众有自己的感知与鉴赏力,为跟风而来,还是为发自内心的喜爱而来,时间将会检验这一切。

Q:阿那亚因为“网红建筑“而成为一个打卡地,对此大家怎么看?马寅:很多人问我,当初为什么找董功做一个网红图书馆。今天回答这个问题,我不想过度美化自己:其实当时就是两眼一抹黑,想着如何才能做下去,让项目活下去。至于为什么选择董功,我不觉得这是有理论依据的。我当时对建筑一无所知,我对建筑的理解是他带给我的。

同样,今天大家都觉得阿那亚艺术中心的空间很有意思,但我们当初不是按照美术馆来做的,而是按照服装买手店来做的。如果一开始想做的就是美术馆,可能那个空间现在也不会给大家带来这样的体验。有的时候,很多东西都是源于意外。

Q :当爆款网红建筑失去热度,失去原生命力的空间还有没有被改造的可能性?

马寅:不管是什么样的建筑,只要它被很好地使用,都会越来越有魅力。比如798周边那些五六十年代建的旧厂房,它们被很好地使用为艺术空间,通过时间的积累,持续地散发魅力。但有的网红建筑做得像舞台背景,可能拍照很好看,但人只愿意在里面待十分钟。

好的建筑一定是滋养你的,就是你在这个空间里觉得无比舒服。人是环境的孩子,人是万物的尺度。身处空间中的感受,一定需要时间带给你。

张武:从舞美设计的角度来看,建筑可以被重复使用。今年,我们以图书馆为布景做了一台演出,那么明年这里可能还会是一个主场,每一年都会呈现一个全新的样式。

马寅:我对此也比较困惑:作为业主方,到底应该把设计完全交付给建筑师好,还是参与到建筑当中好。做阿那亚的七八年时间,我从对建筑一无所知,到与中国最顶级建筑师合作,我自己也有巨大的成长。但我仍然困惑,自己在设计中要参与到什么程度。马岩松:建筑师在设计的过程中,也有不确定的时刻,这时他需要有人与他讨论,为了达到一个好的结果,无论这个人不懂或者很懂。我们需要这种反复,这不算被强行改变设计理念。Q:所有的艺术创作,都会体验出时代的烙印。你们如何理解当下年轻人身上的时代审美与时代精神? 马寅:年轻的一代不再被物质所束缚,他们考虑更多的是自我实现,文化和艺术是他们与生俱来的刚需。阿那亚举办的很多活动,是我认识年轻人的一个重要方式。我越来越喜欢他们,他们自信,有教养,审美高级,追求超越物质的自我价值彰显,让我特别感动。Simone:阿那亚之前办了电音节,我们编辑部里90后、95后的小伙伴跟我描述,那段时间从上海飞秦皇岛的飞机里面都没黑头发的。从侧面来看,对于很多年轻人,阿那亚是一个可以满足他们文化需求的目的地。

马岩松:我觉得年轻人都有一种反叛的精神。他们拥有很大的能量去反叛和逃离现实,这显示他们独立的批判力,这是创造力的开始。Q:阿那亚现在做的所有事,都是在回应当下的青年文化吗?

马寅:我们一直都是,如果觉得一件事好玩、想干或觉得重要,我们就干。英国的哲学家怀特海说过,“在理解之前先有表达,在表达之前先要有对重要性事物的感受。”我们不是想清楚了再去干,而是在干的过程中再理解,再修正。

我们之前把空间设计得很美,但未来我们要呈现的内容会更加多元,比如粗犷的、野生的、原生态的。就像我们办戏剧节,它其实“不甜美”,戏剧就是让你痛苦,让你挣扎,让你被折磨,但它是最接近艺术的一种状态,不追求被过度包装过的视觉形式。

Q:戏剧节期间,我们看到阿那亚的很多建筑都突破了原有的功能设定,成为戏剧舞台,这激发大家对建筑设计产生什么样的想法呢?董功:房子可以有不同的功能,我觉得这个特别重要。一个建筑最重要的不是空间形式,而是曾有过的文化可能性。我相信建筑师都很乐意看到自己的作品,可以引发其他艺术家产生新的理解。建筑师就像在作画,你植入在建筑中的情绪不是要为看画的人制定规则。艺术是有力量的,它会触发很多新的理解、情感,但有一条很重要,就是这些新的艺术和情感都是源自真实的故事。我觉得我的作品能被不同的人反复诠释,和他们自己的艺术方式进行叠加,这是让我感到很幸福的一件事,只要别把这房子烧了就行。

Q:有人说以前都是西方建筑引领时代,也有人持不同观点。在全球化过程中,建筑将何去何从,您又如何看待未来中国建筑领域的发展可能性?

马寅:至少我认为,未来的建筑中心会在中国,这里有太多的机会,太多的可能性,太多的创造力。建筑的发展跟一个国家的发展趋势、建筑师成长的阶段、审美的发展阶段,都有很大的关系。随着全民审美、全民艺术的时代到来,中国的建筑会崛起,我们已经到了造就建筑师的时代了。

如今,我们都讨论网红建筑,这只是一个阶段,这是探讨建筑发展的必经过程。我常想“附庸风雅”这个词是好是坏,我觉得培养审美起码可以从“附庸风雅”开始。

Simone:风雅意味着他已经积累了一定的影响力,所以才会有很多人想要附庸风雅,网红建筑其实也是一样的道理。董功:东西方建筑水平还是跟认识的角度有关系。欧洲,从希腊罗马这一块开始就是建筑文明,它的特点就是在那一瞬间真正能够给你足够的力量,让你完全被震撼,这与它的宗教都是有关系的,是吸纳它文化诉求的工具。你在中国建筑领域里面这种一瞬间震撼感是弱于西方文化的,但中国建筑,其实恰恰真的没在这件事上较劲,因为中国建筑往往跟这个时代是有一些距离的,你能感受到它是在温润浸染中的状态,呆在房子里面,你可以忘掉,忘掉房子本身。所以我觉得东西方建筑靶心是不一样的,各有各的优点。