- 0

- 0

- 0

分享

- 大开眼界 | 地铁空间艺术:地下的浪漫之城

-

2021-09-19

第3304期文化产业评论

国外经典案例分析

国外经典案例分析

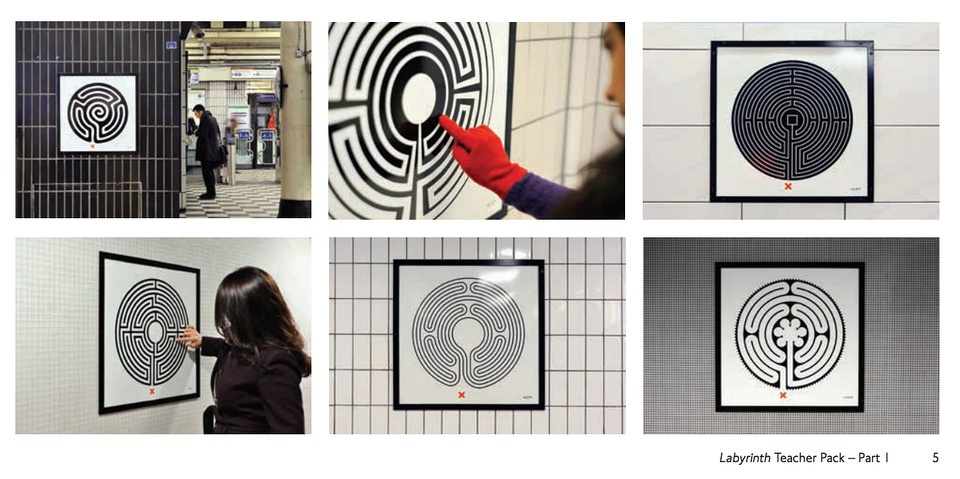

伦敦模式

伦敦模式

斯德哥尔摩模式

斯德哥尔摩模式

莫斯科模式

莫斯科模式

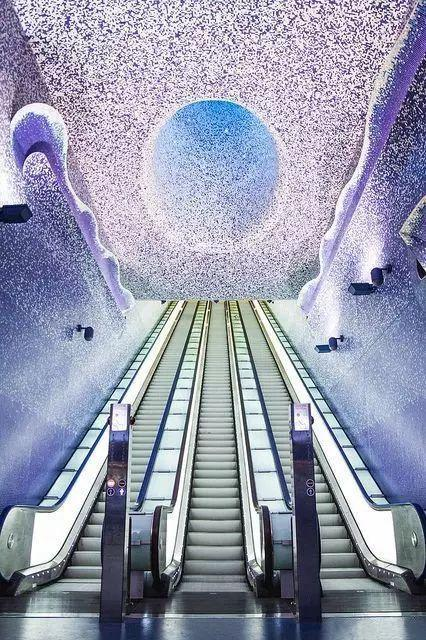

那不勒斯模式

那不勒斯模式

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “三川汇文化科技” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。