- 0

- 0

- 0

分享

- 76岁的梁绍基,不想要做一个自恋式的回顾展

-

原创 2021-10-11

“梁绍基:蚕我 我蚕”展览纪录片

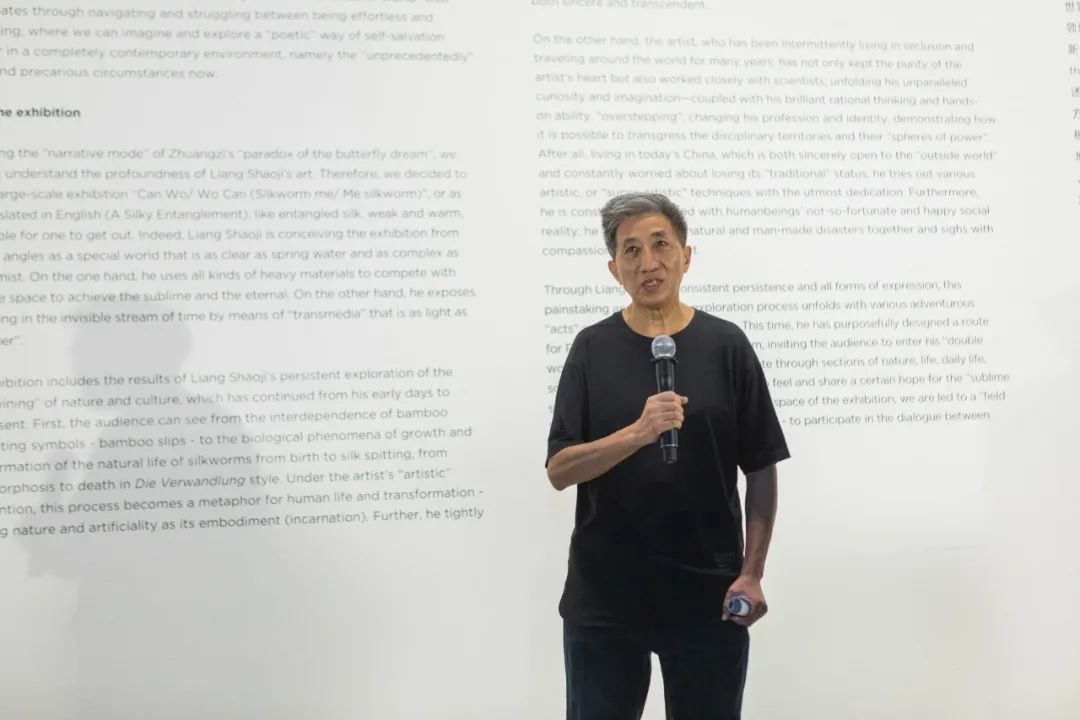

2021 年9月27日,梁绍基76岁生日。一天后,“梁绍基:蚕我 我蚕”在上海当代艺术博物馆(以下简称PSA)开幕,这是迄今为止,艺术家梁绍基规模最大的个展。

作为上海当代艺术博物馆“中国当代艺术收藏系列展”推出第六位中国重要艺术家的个展项目,展览系统性梳理艺术家与“蚕”共谋而成的“自然系列”作品,回望其创作脉络各个阶段的代表作,并呈现与生物学等领域发生跨学科关联的新作品。

不要做一个“自恋式的回顾”,这是梁绍基和策展人侯瀚如的共识,“它不该成为一个罗列、一个堆积,甚至一个炫耀”。于是,在现场,我们看到“罗列”的反向,一种极致的“压缩”:几十年的光阴被“加速”虚化、进而成为一片白光(影像装置《白光》2021)。这片虚白蕴含着漫长的时间和艰辛的艺术实践:是与蚕相伴的日日夜夜,是长久的独处、思索;是血肉身躯与坚硬现实的对抗,赤脚行走在“铁刨花”中;是蚕与肉身的纠缠,蚕在其身攀爬吐丝,结成一具丝的身体雕塑……

76岁的梁绍基毫无老态,对创作有激情,对艺术对人类都是赤忱。此次新展,一半作品是新作,关于如何“占领”黄浦江畔这座偌大的美术馆,产生了多种激越又大胆想象,甚至想在地上挖个洞。最终,想象落在公共电梯上:在作品《蚕道》中,洁白的绡(注:一种半生半熟的丝)覆盖其上,轻盈、梦幻,北纬30度的阳光在九、十月份仍然炽烈,像是某种决定性的时刻,当梁绍基将我们领入作品前,下午四点的阳光照耀其上,熠熠生辉;人穿行而上,从内部观望:轻薄的丝闪耀着细腻光泽,又将阳光、灯光晕成一团团金色。像是一种“拟态”,人穿行其中,如蚕进入茧,人如蚕。

“侯老师提醒我,把展览名字从‘我是一条蚕’改为‘蚕我 我蚕’。这里的‘我’不仅是我,也是你。观众在走过通道的时候,就像蚕在蠕动一样,参与进去这个展览,然后你也开始用蚕的眼光来关照一切,来体验。”梁绍基说。

从“炼狱”通往“天庭”

不做简单“罗列”,展览也是一场新的叙事。第一层是“炼狱”,第二层是“天庭”。从一楼通往二楼的“蚕道”,也是叙事空间的通道。面对PSA的空间,梁绍基做了很多构想。“创作过程其实是作品在不断地生长的过程,它有个意念,它在寻找,和空间、材料进行对话。我把以前的作品当做影子、素材去展开新的对话。”

PSA内部27米的挑高空间给了他灵感:“扭曲的链条,像地狱里面长出来的那些妖蛇一样扭动,腾飞起来了,指向二楼。钢铁大链条加重了工业的味道,然后才是‘丝’,是绝对的自然。”作品《天庭》被放置在一个巨大的封闭空间内,幽暗、静谧、充满了神圣与神秘感,作品立面是瓦楞板,光打上去,斑驳的光影犹如教堂的彩色玻璃。“我想起到梵蒂冈西斯廷教堂看米开朗琪罗画的壁画,进去以后,导游说‘嘘,不许作声’,我就想把这种感觉做出来。”

一层展厅,百年樟木“残身”(作品《残云》)仍然散发着樟木的香气,它们袒露着,就如同仍处于在山间、村庄那般,蚕丝与木头相遇,自然而然,自然得如“自然之物”:蚕丝覆盖其上,或浓郁纠结或薄如蝉翼,像是时光蒙尘。

二层的《天庭》《平面隧道》将视野从自然拉到更广阔的宇宙星辰。之后还是现实,是人间——《天庭》的瓦楞板,灵感来自墨西哥与美国边境的隔离墙。《爱琴海》是哀婉伤痛的,一艘破旧的铁船头搁浅于沙礁,白色的羽毛撒落,垂于铁件末端的丝,可能是胜利女神纱袍遗物、或者难民飘落的白色纱巾。生命陨落,人间伤痛,用丝去治愈。信息爆炸,混淆视听,用“雪”去埋葬。

独一无二的路

梁绍基是独一无二的。侯瀚如赞誉:这是一位热情洋溢,深度介入现实,又独来独往,超凡出世的“世界性”艺术家。

梁绍基创造了独一无二的艺术语言和艺术世界,用蚕、蚕丝编织了诗意又蕴含万千奥秘的世界。养蚕三十余年,在浙江天台一住二十年,如隐士。在时髦光鲜的“艺术场”,他的朴实低调让人难忘:长年一件黑色夹克,一只旧书包。山中岁月抹去了这个上海人身上的都市感,他耿直、热忱,但不善寒暄、客套,遇到初次见面的人,甚至会显现“笨拙感”。身材瘦削,但精神头十足;头发花白,但倔强挺立。那只包,鼓鼓囊囊的,永远在肩头,仿佛随时能出发远游。

对于梁绍基,我们可将其放在艺术史中去认知,他亦是独特又大放异彩的个体。1986年遇到影响一生的老师万曼(Maryn Varbanov,他与夫人宋怀桂对当时中国文化界产生了深刻影响),彼时正值中国当代艺术的发生期:85新潮美术、中国现代艺术展(1989年,中国美术馆)。

这是中国第一个当代艺术展,开启了中国当代艺术的元年,在这个展览上,梁绍基的“蚕”也第一次登场(作品《“易”系列之魔方》)。即便从现在看,这也是一件成熟的、出色的作品:黑色的金属框架与半透明的洋纺纱呈现出近乎素描图一般的清洁的视觉效果。在创作手稿上,我们看到了创作者的周密:细节、现场呈现、理论搭建……手稿上写着“宏观、宇宙自然、模糊哲学”,底部方块旁备注“水墨、拓印”。蚕茧被定在丝布上,“在漫射的光的照射下,就产生多重投影,让人感到“恍兮惚兮,其中有相。惚兮恍兮,其中有物”(注:出自老子《道德经》)。

1989年之后的整个90年代,正在勃兴发展的中国当代艺术走出国门,梁绍基参与这一集体性的亮相,先后参加了威尼斯双年展(1999年)、伊斯坦布尔双年展(2000年)、里昂双年展(2000年)等。

八十年代中国当代艺术发生的大背景是精神解放、文化勃兴,在全民如饥似渴学习新知的氛围中,梁绍基接触到存在主义。“有次出差,杭州大华饭店,同屋的北京记者在读加缪的书。加缪说,真正的哲学问题只有一个:自杀。太震惊了, 一句话就给我震到。”从加缪读到萨特、海德格尔。海德格尔又与原先就喜欢的老子接驳上了。(海德格尔喜欢老子,发起了德文版《道德经》的翻译。)

“海德格尔晦涩、拗口,看不懂,我看了三十年。”展厅的文献区,放着1997年译文出版社版的《林中路》。海德格尔放弃了柏林,独自住在托特瑙山的小木屋,以伐木一般的平静节奏进行写作、思考。

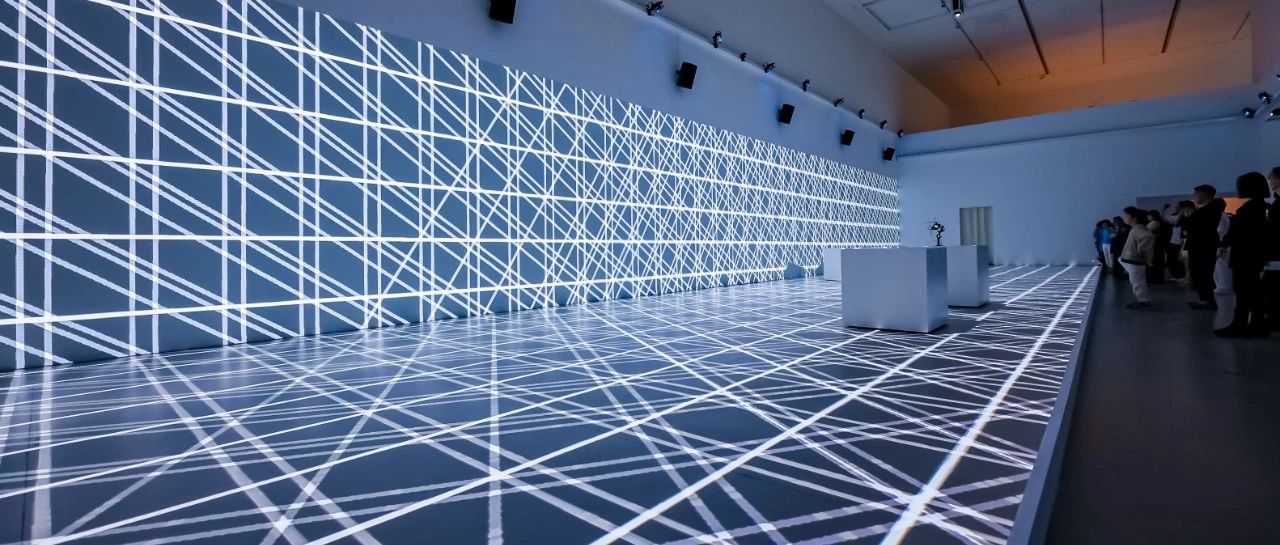

“梁绍基:蚕我 我蚕”展览现场,上海当代艺术博物馆,2021.09.29-2022.02.20

如同一个镜像,2001年,梁绍基放弃了上海、杭州,搬到天台山。海德格尔喜欢森林,“在这里所有事物都变得孤独又缓慢”;每次从城市返回,梁绍基觉得是“洗礼”。“在大城市里面拼命看到新鲜东西,刺激你,你不断地想介入,会越搞越繁琐,而这个地方(天台山)能够做洗礼,只有把外面所看的展览所读的书全部忘却,不断删减,回到自己的心源,真正的作品才能出来。”

梁绍基的创作永远跑来现有的理论之前。“1989年,我参加了第三届国际纤维艺术研讨会,去了苏联,把第一次蚕吐丝的照片给他们看,他们觉得很有趣,但又认为没法归类,不是纤维艺术,也不是雕塑。”巫鸿讲,很多画册把梁绍基的作品称作“装置”,这不准确,“这个毫无性格的技术语汇不但对于说明这些作品毫无帮助,而且完全曲解了它们的性。其实,如果我们把他的这些作品和“装置艺术”的常规定义做一比对,我们便可看到它们毋宁说是构成了“装置艺术”的反题(antithesis),因此也扩大了当代艺术的概念。”

天台山上的僧人说,梁绍基是“不是出家的出家”。但,“上山”不是为了出家,他始终是个艺术家,所思所想都是创作。没有路,只有自己走。创作的路和精神的路,合二为一。他看很多书,思想的产生,犹如蚕吐丝,“中国古典的看,西方的也看,宗教的、哲学的、科学的,全部拢来,然后慢慢地去找到一条路,这条路可能就像丝一样,很细,很微弱。”

谦卑与自由

我问青年艺术家宋涛(“鸟头”成员),梁老师私下是什么样子的。他讲:就是这样,如你所见。

2012到2013年,宋涛上山拜访过几次梁绍基。宋涛用“震慑”形容第一次到访梁老师住所的感受:屋子几乎全是书和字画,一张一米多宽的单人床,其中一溜儿全是书,只留出窄窄的一边睡觉。“我看桌上放着新写的字,一念三千,天台宗的,很喜欢,就去求。梁老师说,这恐怕不大合适。第二天一早七点,约了爬山,老远看到梁老师捧着一卷纸来了。他说,这是为我们(指‘鸟头’)专门写的,一早五点起来写,写了好几张,让我们挑喜欢的拿。这才解释起,之前桌上那些是为朋友写的几幅中挑剩下的,他自己并不满意。”

梁老师讲自己不大懂电脑,大展前夕,他用两天的时间,手绘了一张个人史,不仅标注了主要的展览,连“中国艺术大事件”“个人思想史大事件”也标注了,比如80年代遇到的劳申伯格、看到的博伊斯、贾科梅蒂、莫兰迪……比任何电脑做出的思维导图都要清晰、漂亮。

几十年创作生涯中,水墨绘制的大大小小的创作手稿,每件可算艺术品。对于新知,无论是电脑编码、声音技术、还是生物科学,总是热忱求教年轻人、专家。他去西南大学的家蚕基因组生物学国家重点实验室(又名“蚕学宫”)交流后,老师说,“你对蚕的行为学了解得比我们还清楚”。

对他人、对艺术都是谦卑。把自己视为蚕,宇宙间一只小小的虫。工作时,宵达旦守在蚕房簇架旁,累了就席地而卧,有次半夜醒来,看到蚕在自己的颈旁织了一只小小的蚕茧雏形,“暮然醒悟,疲于奔命的我,不就是一条蚕吗”。连小小蚕都是尊重的,“我编了一个小床,蚕和我是贴了心,是为它建造,是让它在上面能够生死轮回;去做一个大的,那就那是玩弄它。”

安德烈·纪德讲,真正的伟大是自由的、温和的、通俗的、让人触摸的,人们越是了解它,就越是赞赏它。这种谦卑与自由,我在梁绍基和他的作品中都能看到。这几十年,他一直忠实地记录自己的所思,关于艺术,他写过一句话:艺术是艺术家用自己的慧眼打开别人的天眼,重新认知了这个世界。过了好些年,他又写了一句:艺术是生命遭遇的解放。

Q:冥想是您生活中所进行“日常”,还是在进行创作项目时才会去使用的思考方式。

A:道家、佛家都很注重冥想,冥想是修身。天台宗有一个要义叫“止观”,“止观”之前还有一个要义是“定慧”,只有“定”了才能生“智”。在天台山上一个小寺院里,我看到一句话:“生命的富足来自于独处,独处意味着当下。即使你居住在遥远的僻林,你不懂得独处,你不能安住当下,回归当下。”在北京的一次研讨会上,我就说了这句话,董冰峰评价“这么当代!”。

冥想其实是一种使你自己能够尽情把外面的污染东西进行清洗的一种方法,是随时的;而不是作为仪式,不是打坐了才是冥想。对艺术家来说冥想还意味着“超越”,就像哥伦布竖鸡蛋的故事,妙就妙在这里,冥想有时候能够破局。刚开始养蚕的时候,农大教授说,你在金属上养蚕不会成功的,蚕对金属有排他性,对木头兴许还好一点。他们确实是对的,但是我想“破局”去用杂交改良蚕的品种,并尝试在不同的生物钟时间里面去取它最好的一个生命状态。

Q:您觉得现阶段,创作上继续前进的最大阻力是什么?

A:我今年已经76岁了,对我说来后面还能不能够继续再往前走,可不容易。路漫漫而修远兮,前面有很多东西是未知的,我会继续求索,失败也无所谓。最重要的是真诚、执着,艺术家首先是有这么一个态度,有这么一种好奇心,那么它自然会不断地生成、储蓄,然后爆发出新的创造力。

Q:还会继续使用蚕这个材料吗?

A:对于材料,我一直在不断地触摸、认知,还有冥想。我想,丝,我会做下去的。这次展览中,在梳理中,越来越发现我自己是对材料感兴趣,胜于图像。我要把一个材料从原来的“器”变成一个精神,变成“道”。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “artnet资讯” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。