- 0

- 0

- 0

分享

- 徐震新作《基地》:量化那些无法被量化的

-

原创 2021-11-10

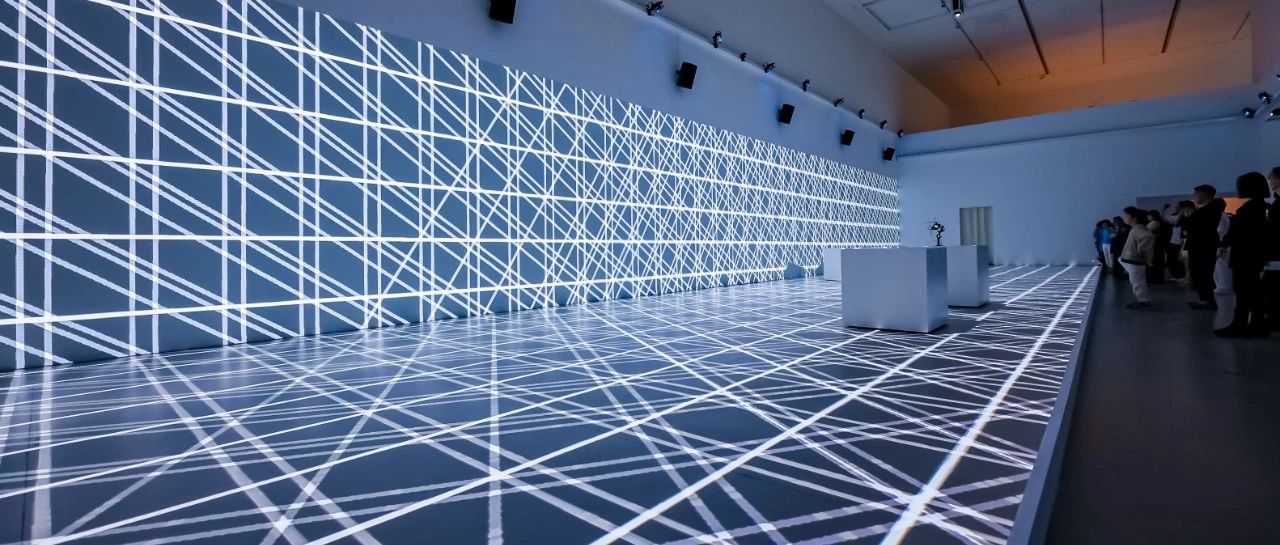

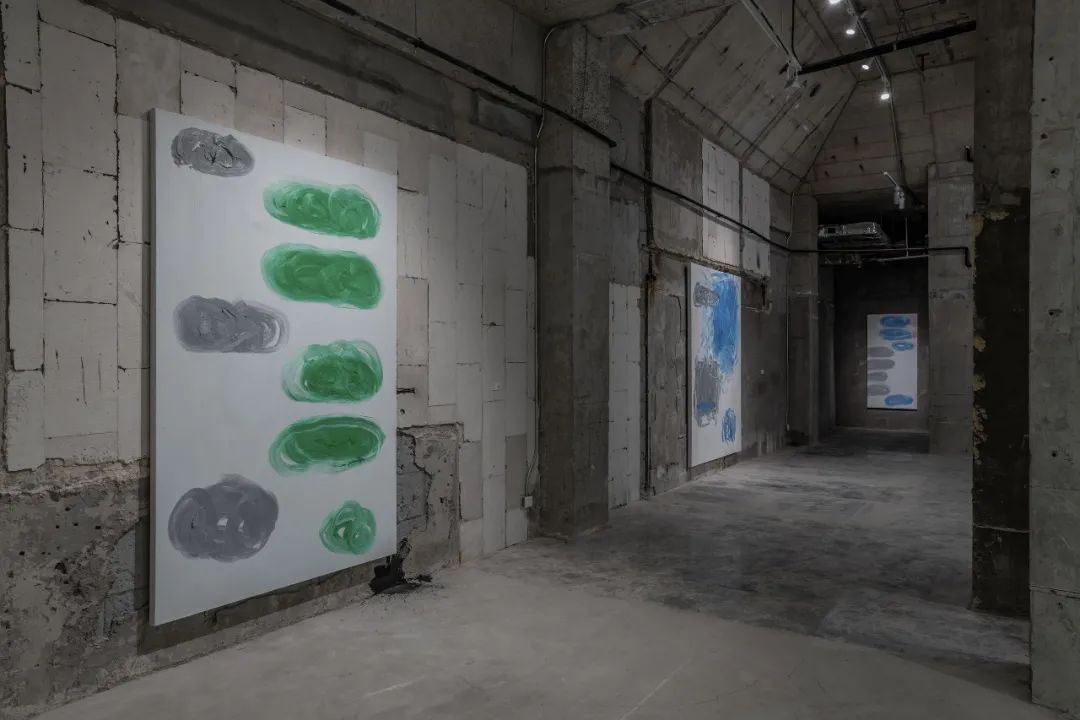

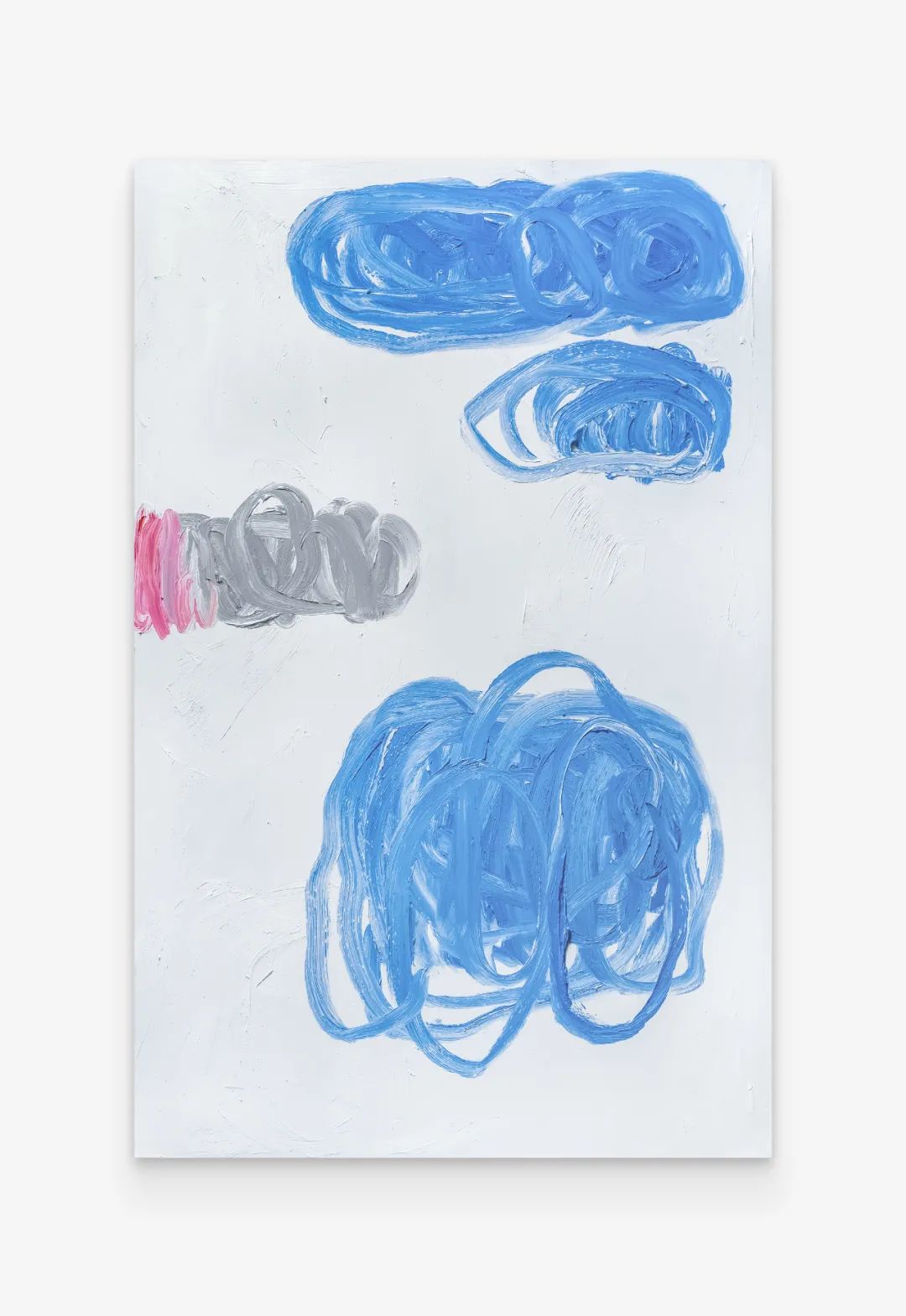

在《基地》中,艺术家模拟苹果直营店的形式,设计了一个类手机商店的空间,里面有数台苹果直营店中正在销售的手机、平板和电脑,而每一台设备都在滚动播放各类短视频。观众在展览空间中并不会被转换为一个无利害的观察者,相反,徐震®试图将观众的日常经验无限放大,这不仅体现在以短视频为主体的作品上,还有展览空间所伪装的寻常本身:像平常走进苹果专卖店一样走进展览空间。观众收到刺激,或至少是一定程度的触动。展览空间因而是无墙的、活生生的,它引入现实的介质并具有产生实际效用的潜能。

“商店”,或更准确来说,由美国所创造而后波及全球的“超级市场”消费模式,一直是徐震作品的主题之一。这一经济模式在1916年开始建立,在30年代美国大萧条期因货品价格相对低廉的原因开始盛行,从1950s开始,这种模式遍及欧洲、亚洲,直到1990s随着经济全球化迅速占据了非洲的消费空间。

这种消费模式最初试图通过顾客自助选购、统一结账的方式来降低人工成本、实现高效购物,但“超市”这一逻辑的持续发展使其早已偏离最初的设想,比如超大面积的购物空间只会让人们花费更多时间、比如它极大程度上摧毁了商店个体户的经济形态,又比如它成为美国意识形态向全球渗透的重要载体之一。“超市”的逻辑在苹果专卖店上同样适用,而徐震®对于这一对象的选择和敏感使其作品能够触及20世纪以来最为重要的命题之一:以全球为单位的经济结构和生活方式的转型。

如果说徐震®的前两次个展“徐震专卖店”(2016)和“你好”(2019)更多探讨艺术在晚期资本主义时代的问题,那么第三次个展“3两可爱,一斤伟大”(2021)则试图以艺术的名义来探讨晚期资本主义本身。资本主义的源代码不断运行,至今已经不断叠加、套叠为一个无法避开的社会装置,我们从进入这一装置伊始,就不得不依循这一装置的运行逻辑,以至于自身也被装置化、成为不断增生的代码的一部分。

artnet新闻

×

徐震®

Q:为什么会以“苹果直营店”作为展览和作品的形式?它是否延续了你作品中一贯的主题“超市”?

A:自从iPhone出来之后,一代、二代,到今天13代了。它无形之中塑造了很多东西,也塑造了我们。国内出现的其他品牌,比如小米、华为,它们的整个视觉设计和营销模式其实也都在借用苹果公司的这个逻辑。所以我们就会觉得“苹果直营店”这类形式已经像超市一样成为我们生活中的一个点。而手机又变成我们每个人24小时都在使用的东西。

所以在这些前提下,我们就想做一个今天这个时代的最新的视频艺术。如果说以前的艺术观看模式是我们进入一个展厅、观看一个大投影,那么我们就希望采取今天日常生活中那些信息被分割、碎片化的影像观看模式,甚至于,我发现其实我们更习惯于这一种观看方式。作品中的手机、平板和电脑屏幕中播放的视频基本上的节奏就是不断地回笼、打散,再回笼、再打散,而观者会习惯性地东看看、西看看,等近半小时的时间过去,然后发现自己什么都没看到。这和平时玩手机的经验是一样的。苹果模式带来了这样一个控制时间的机器,它生产了大量的无效时间。

Q:你们如何挑选和设计作品《基地》中手机、平板等机器播放的内容?

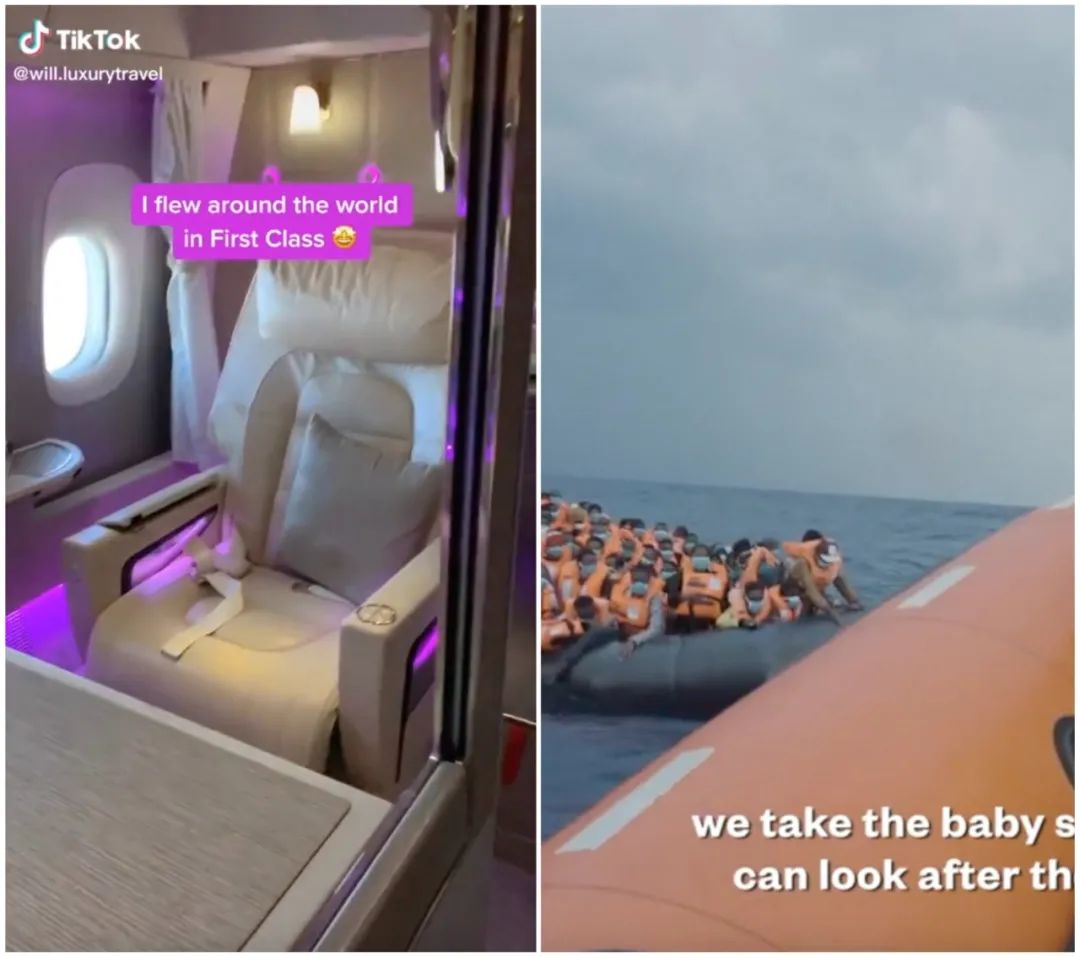

A:我们在找影像资料的时候,主要有三大来源:YouTube、抖音、和国际版抖音Tiktok。所以首先可以发现的是,手机和手机产生的影像已经是全球化时代的产物。这和我们之前做的“徐震超市”(2016)不太一样,当时在国内外做展览的话,还会涉及到东西方的文化偏见的议题,但《基地》这个作品里已经没有这个维度。

其次,因为这次是第一次展出,所以对于内容的选择上会相对全面一点,包括和我们生活相关的各种各样的角度,比如难民、生日、炫富、对话、微信聊天、宗教仪式、健身、美景、通缉令等等。而且我们设计了一些小高潮,每隔几分钟都会出现一个小高潮,比如我们让七十多台设备同时播放打字的影像和音频,或者几十台手机同时播放手机地图导航时,会形成一种特殊的美学。

Q:iPhone,或者说苹果公司,其实也可以被看作是冷战后新自由主义意识形态的产物,而且它在一定程度上加速了全球化并塑造了今天的日常生活面貌,你怎样看待它们创造出的这一套全球统一的生活方式?

A:首先,在某种程度上来说,iPhone还是在区分阶级。前几年我们的流行语中会说“卖肾买iPhone”,但我们不会觉得买一个小米手机需要卖肾。其次从我们这种视觉工作者的角度来说,iPhone提出了一种“性冷淡”审美:一个解决所有。但是这种审美方式背后必然是垄断,因为“一个解决所有”的背后就是“什么都要靠它”。

去年疫情期间,我们发现自己寄生在几个APP(软件)上,饿了么、美团、微信、支付宝、Instagram,也就是说你的吃喝拉撒、你的生存感,通过五、六个APP就能凑出来。包括睡眠,我们用APP或者用iWatch来监测我们的睡眠健康。我们好像被切割,身体的各个局部都被取下,然后分配给各个APP。手机能帮我们解决一切,但这其实是有问题的。

Q:如何理解展览标题“3两可爱,一斤伟大”?

A:“量化”是这个标题的核心表达,很多时候我们下意识地在量化生活中的东西,也就是建立一种新的基于数据的评价标准。量化背后是一种权衡,权衡利弊、判断时间成本、精力成本,我们太害怕失去以至于不再去尝试那些超出常规的东西。我们越来越放下我们身上动物性的、感性的、直觉性的部分,转而去依赖那些经验性和理性的部分。所以在这个标题里,我们开了个玩笑,去量化那些无法被量化的东西,来提醒自己不要过度数据化。伟大、深刻、形而上,这些东西按照今天的评价标准来说变成了什么?

Q:这似乎也是你讨论人工智能这个问题的一个角度?你想说的好像不是机器如何变得更“人工”,而是我们这些人类变得越来越“人工智能”?

A:是的,我前面提到手机的意义,比如人作为一个有机整体如何被APP所分割,接着我说我们今天过度地量化一些东西,我们似乎已经快要变成机器。十年前我们讨论的可能是手机是我们的假肢,但今天我们已经不是很肯定主体是谁。尽管我身上没有插USB,但我的思维模式和机器是很相近的,去计算并通过数据权衡利弊。

这套机器思维是人类为机器所设计的,但人类自己也开始使用这套思维方式。以前我们说,人工智能是为我们所工作的,它提供了便利性、节约了时间,而我们用节约下的时间可以去做更多有意义的事,但其实并没有。

Q:所以你是在这个意义上谈论“智性进化”的吗?

A:鲁明军说的“智性进化”,意思是我们在这个人工智能的时代里不断跟着机器在变化,我们的能力、感受都在变化。像我这个年龄,我还有很多和自然、和社会面对面接触的记忆,但我们的下一代已经很少了,比如说他们对于食物的概念可能会一直伴随一个黄衣服或蓝衣服的人。我们已经无法想象下一代长大之后,他的感觉会是什么样子。就连我,我已经和手机这个人工智能机器几乎融为一体了,只有绝少数时间我会跳出来,觉得这样不对,但很快又沉下去。

Q:我们的身体、感知、欲望、情感等等都在被转化为数据。人成为数据这不假,但何谓“更好地使用作为数据的我们”?

A:就是我们如何在这个时代里产生辨别能力,如何不去顺应它,尽可能主动地去使用这些智能机器。因为我们已经无法离开APP、无法离开大数据,我们还是希望生活是方便的,但是我们要保留一定程度的反省能力。手机APP无形之中一直在减弱我们感知的抵抗力,“更好地使用”是希望我们那些被外包的感知触角稍微收回来一些,保持敏锐,而不至于成为一个没有感觉的肉体。

文/采访丨杨旖旎

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “artnet资讯” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。