- 0

- 0

- 0

分享

- 这四位艺术家,如何构建关于新一代女性内在叙事与外化境遇的生动图景?

-

原创 2021-11-10

英 国古典学家玛丽·比尔德爵士(Dame Mary Beard)在《女性与权力》(Women & Power, 2017)一书中提到:“你无法将女性轻易置于一个已经被男性化编码的架构里,你必须改变架构本身。”

自古以来,艺术史中对于女性形象的描摹始终屈居于男性观念的框架中,而伴随着1970年代的女性解放运动所激发的女性主义思潮,女性意识亦开始觉醒——一如艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)曾以一篇《为什么没有伟大的女性艺术家?》(Why Have There Been No Great Women Artists?)而引发了艺术界长达几十年的争论与探讨。

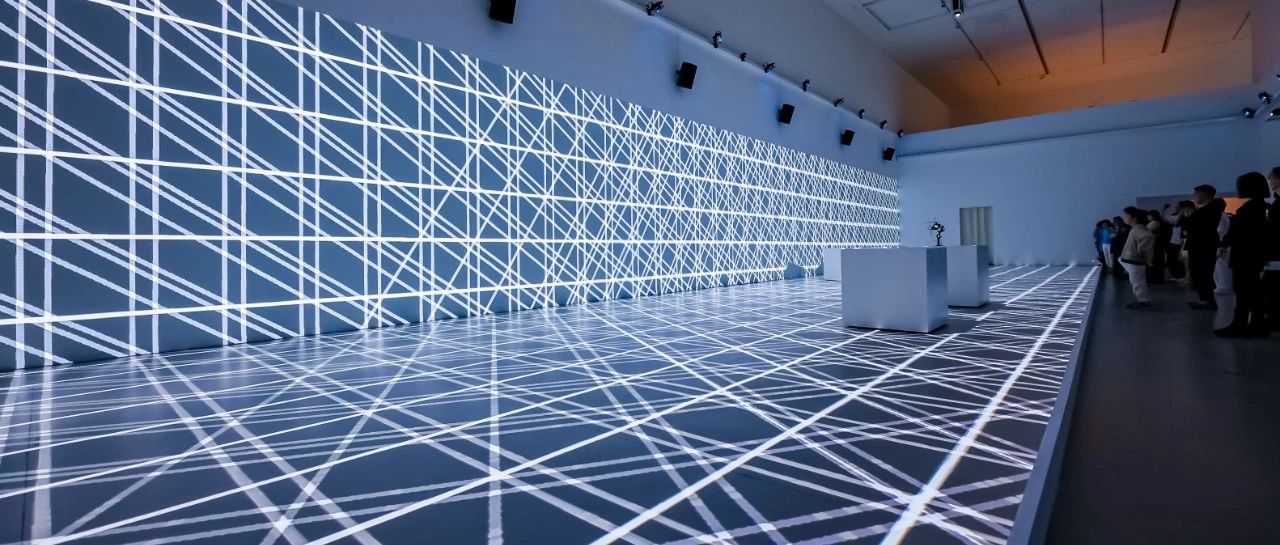

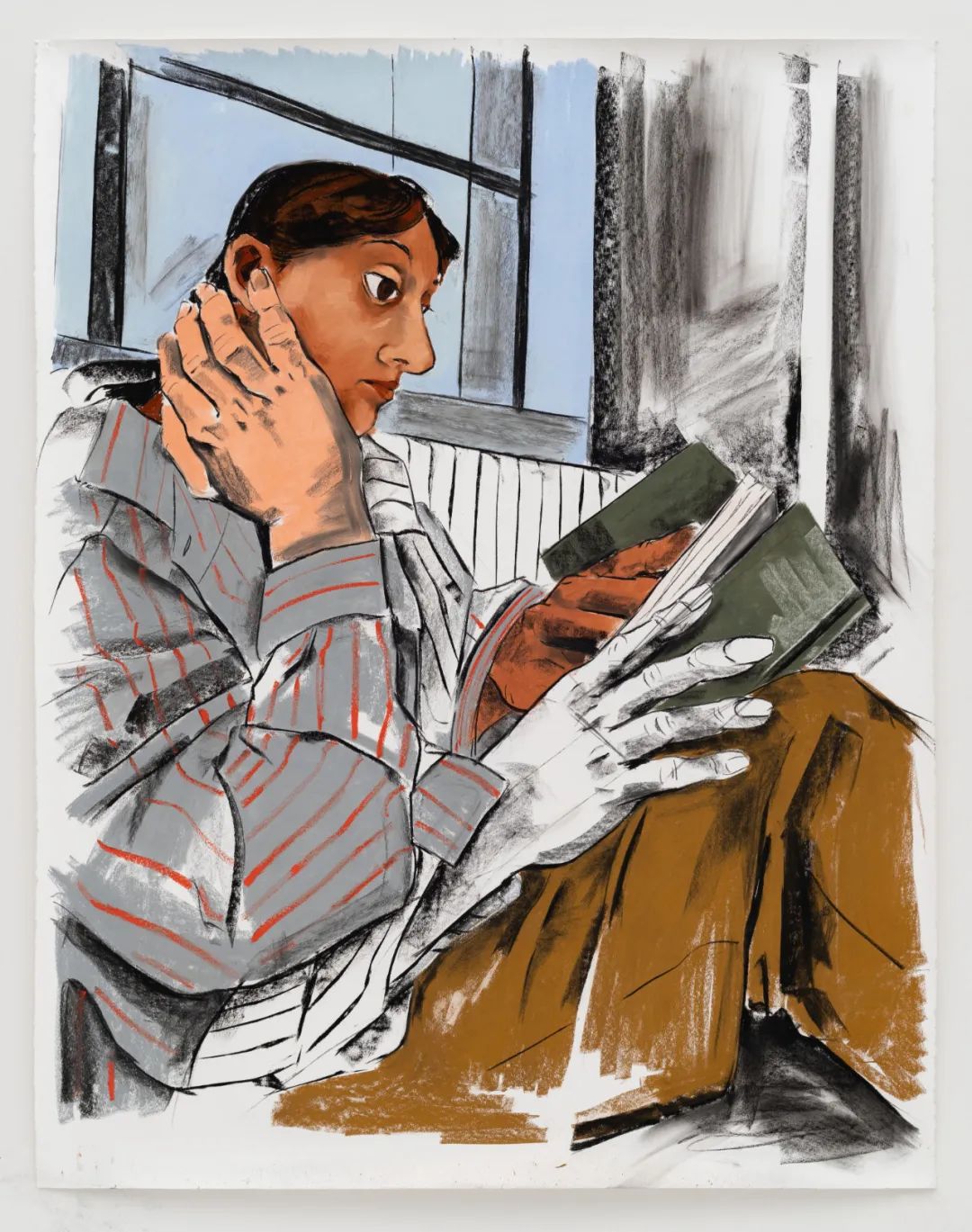

“接缝之间”(At the Seams)展览现场,丹妮尔·奥查德,贝浩登(首尔),2021

摄影:Hyunjun Lee

图片提供:艺术家与贝浩登

而五十年后的今天,随着女性艺术家在学术与市场领域中的崛起,有关女性形象的叙事亦在悄然发生着改变,它们既来自于这个时代语境,又与千差万别的个体经验直接相连。下文提到的四位年轻的西方女性艺术家,因各自长期发展的艺术创作而在全球范围内逐步获得关注,也将出现在贝浩登近期或未来的展览项目当中。

她们均以女性身体为描摹主体,然而有别于社会历史之宏大语境下的激进表达,对于个体经验的内向性关注成为了她们共同的探索主题。这些创作在观察视角及表达语汇之间的共性与个性,一并串联起了一组有关新一代当代女性内在叙事与外化境遇的生动图景。

丹妮尔·奥查德

Danielle Orchard

1985年出生于印第安纳州,丹妮尔·奥查德(Danielle Orchard)于印第安纳大学获得了绘画艺术学士学位,而后又于纽约亨特学院获得绘画艺术硕士学位,现在生活与工作于纽约布鲁克林。在厚涂的颜料层与明亮的色调中,丹妮尔·奥查德将现代主义具象绘画元素与当代叙事巧妙地结合,在向毕加索和马蒂斯等等在内的现代主义大师致敬的同时,以更为抽象的绘画语言描绘女性形体——尤其是裸体造形。

参考了毕加索时期的分析立体主义(analytical cubism),这些人物被幻化成趋于几何化的图案与坚实的轮廓结构;然而高饱和度的色彩则令人想起马蒂斯的创作,大胆的笔触与着色在画面中营造出不同的透视效果与慵懒而明媚的光影氛围。

奥查德认为女性裸体意味着某种“永恒” ,她们并不专属于任何一个时代。这一认知或许与她对古典雕塑的兴趣有关。“比如,意大利的巴洛克雕塑或许蕴含着对那个时代的致敬,但女性的形象通常是裸体的。这(这些雕塑)让她们变得长生不朽。当然,艺术史学家能够从人物的发型等方面来辨别、确定一些东西,但对于公众来说,这些雕塑代表着永远不会逝去的女性——她们从未出生,但也不会逝去。我认为这是一种美丽的存在空间。”曾经的一次采访中,奥查德如是形容。女性裸体的意象仿佛始终悬浮于历史的长河中,在每一个时代均被赋予了不同的注解。

一如作品《野餐》(Picnic, 2021)中呈现的慵懒景象:一位身穿比基尼的女子躺在阳光下若有所思——在奥查德的笔下,这些女性形象或沐浴,或独酌,或与好友促膝密语……这些日常的亲密瞬间有时来自于相片,但更多地是来自于“记忆”。一种自画像式的个体经验与自我映射被注入画面,这是艺术家的“自我审视”,亦为观者提供了某种“窥探”的视角。而艺术史中的杰作也是奥查德的重要参考之一——她把这看作一种“来自其他艺术家的指导”,而这些触发艺术家灵感的绘画,同样承载着属于自身的记忆。“对我而言,在我的个人记忆和这些绘画的记忆之间,真的没有什么界限。”她时而基于某件画作而创作(“paint from paintings”)——有时它们触发了某种鲜明的叙事,而有时仅仅是因为某一处特别的颜色,催生了她的创作动机。

克里斯蒂娜·班班

Cristina BanBan

同样生发自“记忆”,西班牙艺术家克里斯蒂娜·班班(Cristina BanBan)的创作中则长久地萦绕着一种“悲伤或忧郁,尤其是对故土的恋怀”。1987年出生在西班牙的巴塞罗那,班班在2012年移居伦敦,又在2020年移居纽约。伦敦是她事业的起点,而纽约则承载着她对于摆脱内心舒适圈的期望。即便如此,在对大都市的向往之余,巴塞罗那于她而言永远都是那个魂牵梦萦的家乡。在不久前于贝浩登(上海)结束的个展“恋怀症”中,她便以一幕幕亲密的生活场景,呈现出一本带有怀旧意味的“私人相册”。

关于展览“恋怀症”,可点此了解更多👇

纵观班班的创作,观者不难感受出那潜伏着的淡淡的“乡愁”:一如《桂尔公园的午餐》(Le Déjeuner at the Park Güell),取材于马奈的名作《草地上的午餐》,班班采用了古典式的构图,却将画面中的场景转换至巴塞罗那的桂尔公园;而在《曼彻格芝士》(Manchego)和《艾琳和萨拉在绿点区削土豆》(Irene and Sara Peeling Potatoes in Greenpoint)中,这种情感则被投射至家乡的食物中……绘画作为班班的日常,自然而然地捕捉了其内心与外在周遭所发生的一切——记忆,感觉,某一段梦境,书中的某一段话,与朋友的某一次聊天,或是与爱人的某一刻情感……一切都可以成为表达的素材。

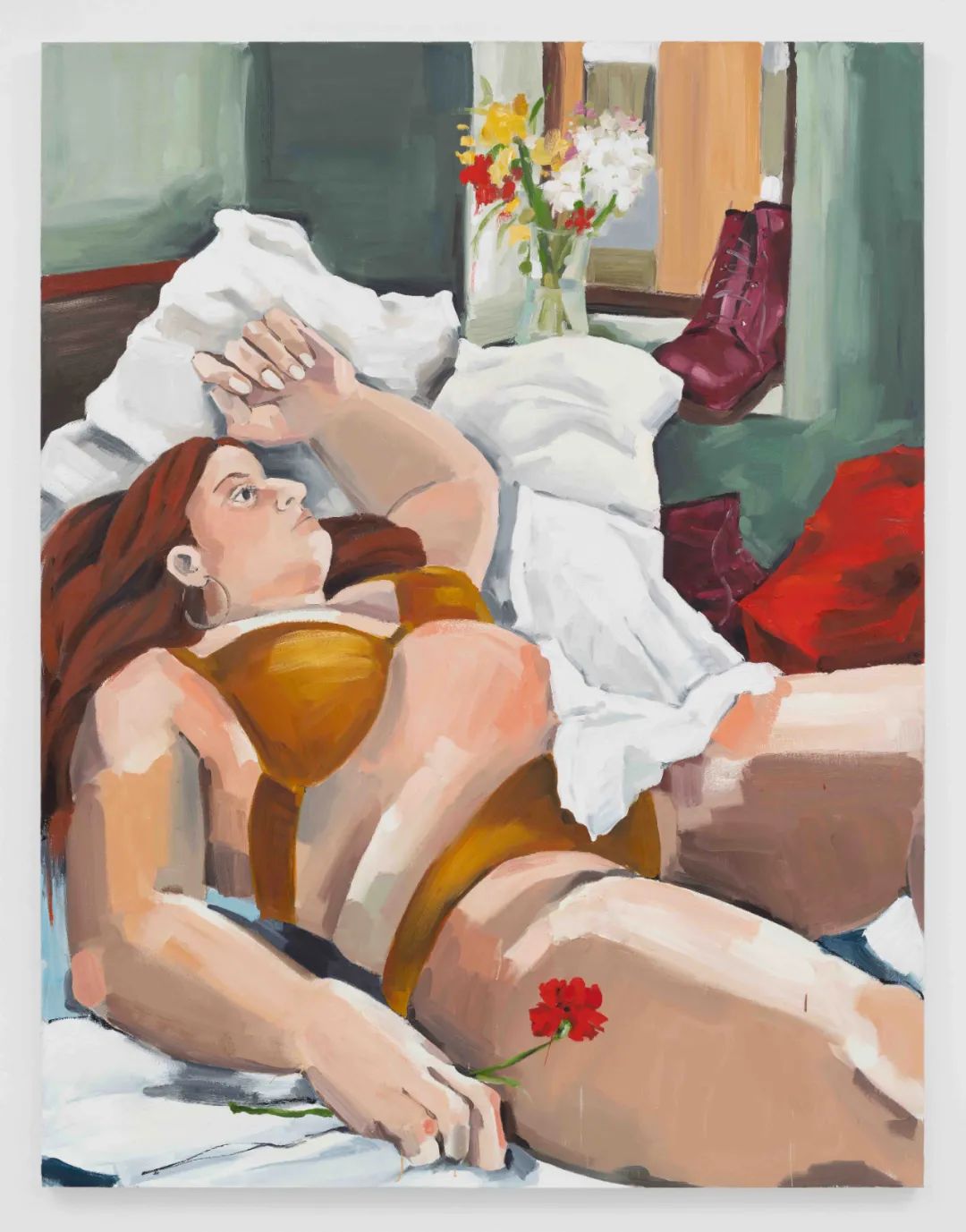

克里斯蒂娜·班班,《曼彻格芝士》(Manchego),2021,布面油画与油画棒,152x203cm

摄影:Charles Benton

图片提供:艺术家与贝浩登

沙滩、野餐、午休、阅读……一件件画作有如散落在抽屉中的老相片,记录了艺术家与朋友们相处的往昔时光。在那些巨大尺幅的画作中,女性身体所呈现出的肉质色调与丰满形态仿佛带有一种鲁本斯式的意味,她们的五官与四肢被夸张化地放大、拉长,一直延伸至画框边缘;她们的巨大手掌骨节分明,甚至带着一丝男性意味——班班曾于采访中表示,手是自己在人体中最喜爱的部位,她喜欢对手部做出多样化的呈现,因为“这能够为画面创造出动态的构图”。

一直以来,班班将对人体的探索作为讲述故事及描绘情感的工具:“在某种程度上,绘画可以是艺术家自我面貌的表现,这就是为什么我总是在画面中运用女性身体的原因。”她在采访中说道。即便并非每件作品都是完全“自传式的”,但她确定的是,每件作品都映射出自己的个体状态与关注焦点。

除却由个人经验与个体情绪中汲取的灵感,艺术史上的绘画亦对班班的艺术实践产生了深远的影响。卢西安·弗洛伊德、巴勃罗·毕加索……等等艺术史中对于女性形象的描摹亦为她的绘画语言提供了广泛的参照。同样地,谈及对于手部的刻画,班班在曾经的一次采访中提到了自己对于Philip Guston笔下人物手部的喜爱——每当她想到绘画中的“手”,她首先想到的便是这位新表现主义大师——她认为这些手“如此精致而具有标志性”。

凯莉·比曼

Kelly Beeman

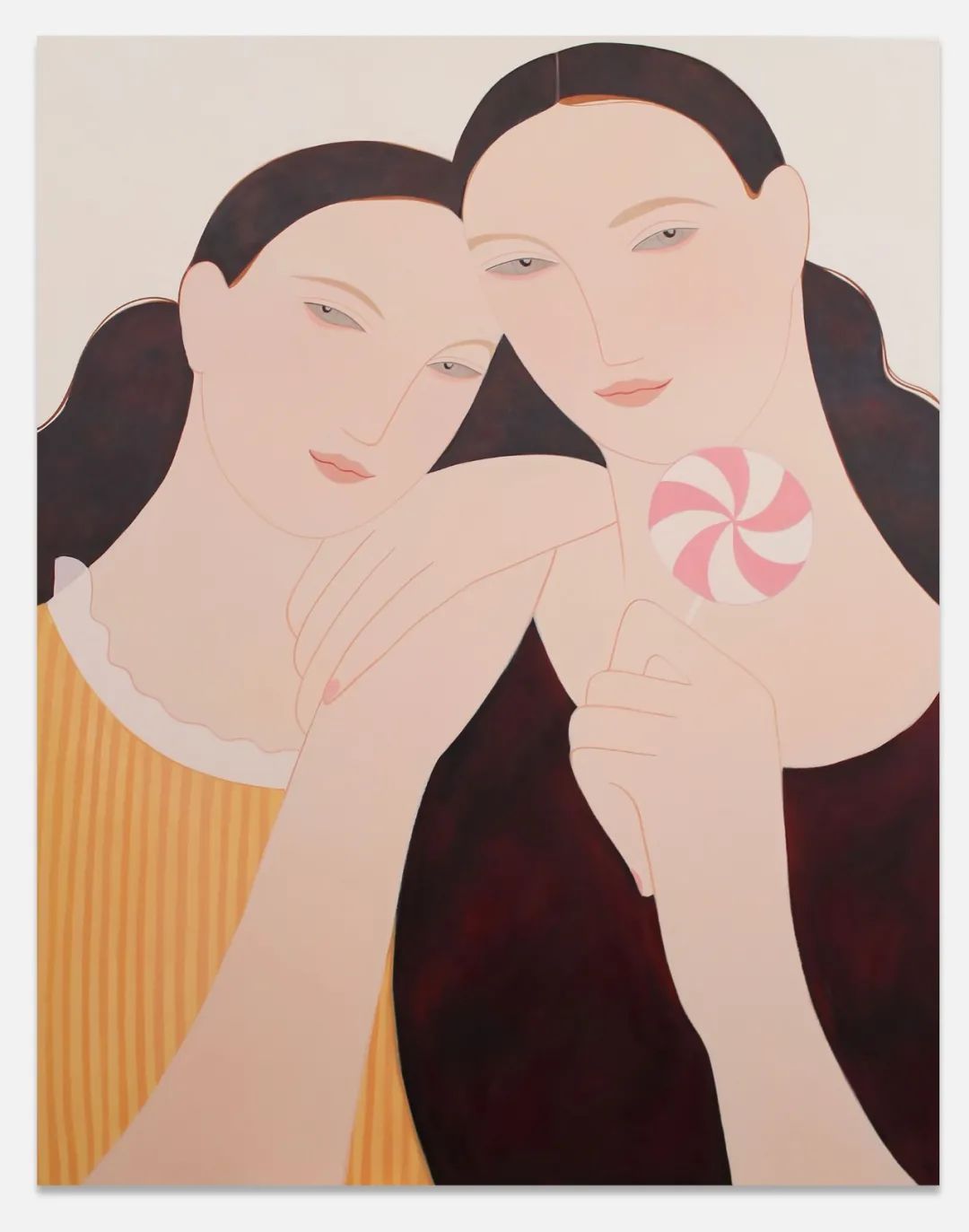

作为一位自学成才的艺术家,从小喜爱绘画的凯莉·比曼(Kelly Beeman)并未接受过系统化的艺术教育。1983年出生在美国的俄克拉荷马,比曼在18岁那年移居纽约,其后先后受到如Louis Vuitton、Loewe、J.W. Anderson等时尚品牌的青睐。以时尚为启发点,从黑白的手稿到色彩明亮的水彩画作,再到如今的布面作品,比曼的艺术创作中聚焦时尚与文化的连结——她将时尚视作一种创造个性、叙事与语境的重要工具,探索潮流和个体形象于现代文化中的多重意义,同时赋予画笔下的人物多样化的视觉呈现。

画面中,这些熟悉的家庭生活片段犹如一幕幕电影静帧——在比曼看来,它们是一幅幅“拥有诸多参考的拼贴画”——她希望观者自行“填补空白”:“在我的作品中,我想让观者去填补那些空白,我不想提供过多的信息,也不想给出过于明显的描述,更不想给出单一的结论。我喜欢提供我的感受,这样你就可以填入自己想要的内容。它们是你所希望的任何时代的投影。”

对于艺术家而言,这些以日常经验为纽带的内向空间似乎更具有某种象征性意义——它们并非艺术家生活中特定的真实场景,而更像是每个人都能产生共鸣的地方,是人们所熟悉的日常生活、家庭关系乃至那些人生小插曲的一种“载体”。同样地,画面中的女性形象亦并非特定的真实人物,而更像是某种“模型”——“它们拥有某种相似的平等性,虽然我偶尔尝试着放弃它们,但它们最终还是会回来,因为对于我的创作来说这是必不可少的。”

曾经的一次采访中,比曼如此描述自己的创作过程:一切往往开始于自己脑海中的某个意象——“有时在我入睡前,我会想象一些不同的画面和场景,然后在第二天醒来时试图回忆出它们”。

笔下的她们或裸露,或身着华服——正如比曼所言,“时尚提供了诸多关于人的线索”,每当创作灵感出现,她便会在不同的时装系列中为笔下的人物搜寻合适的服装,同时亦隐晦地反映了人物身处的时代。个体经验在创作中被重新包装,并赋予柔美的滤镜,最终透过和谐的色彩与流动的线条跃然画布之上。

Koak

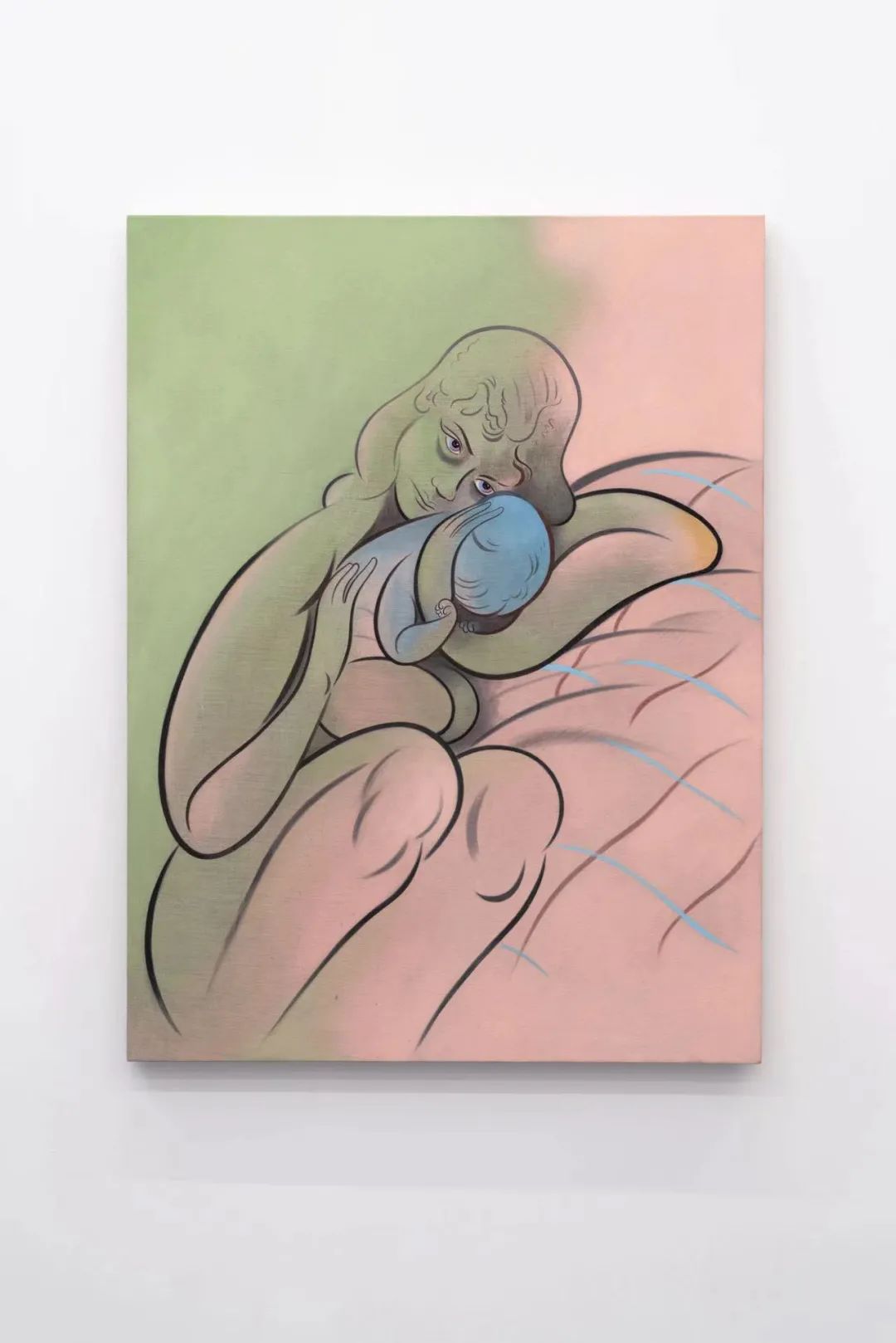

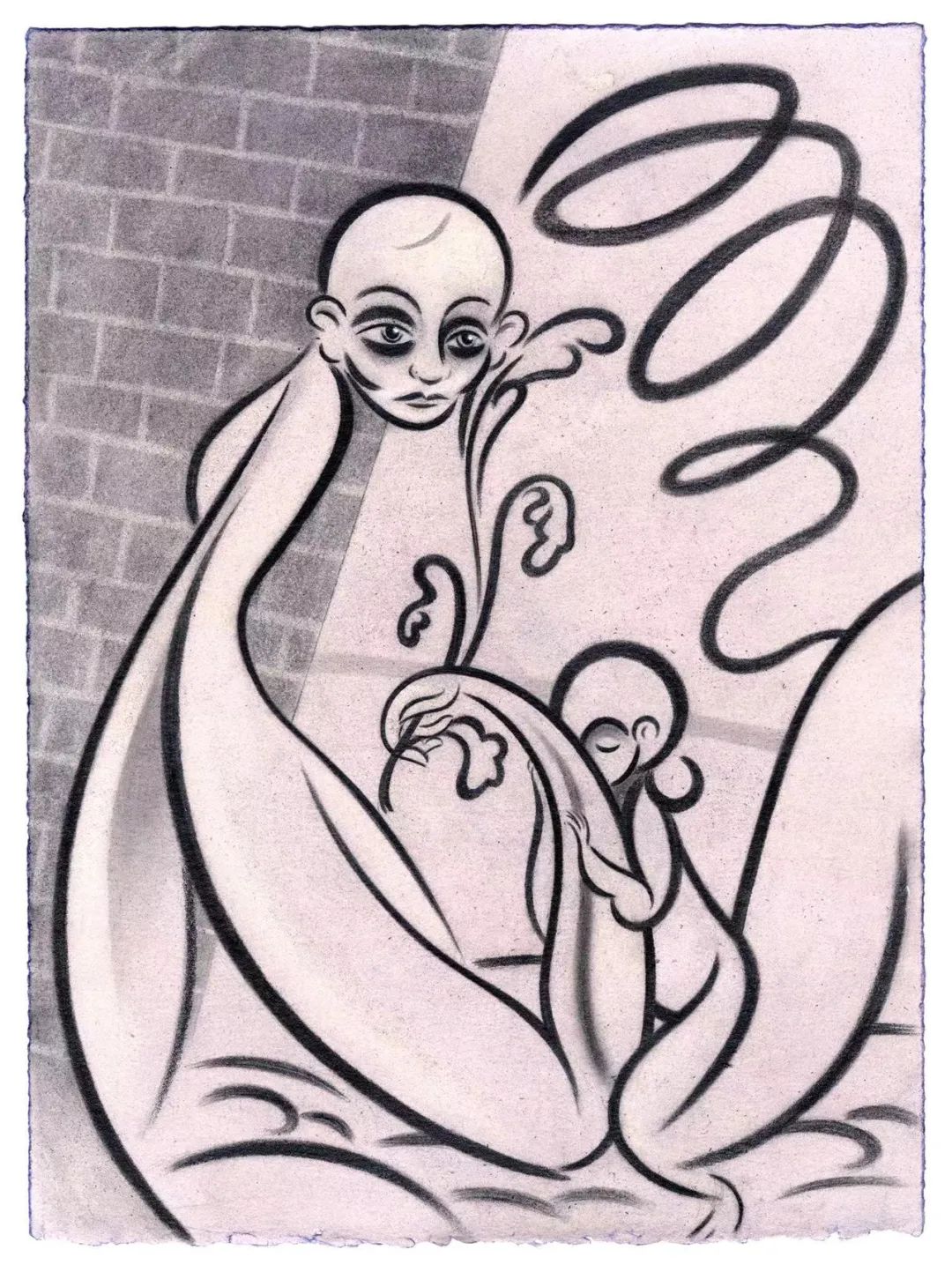

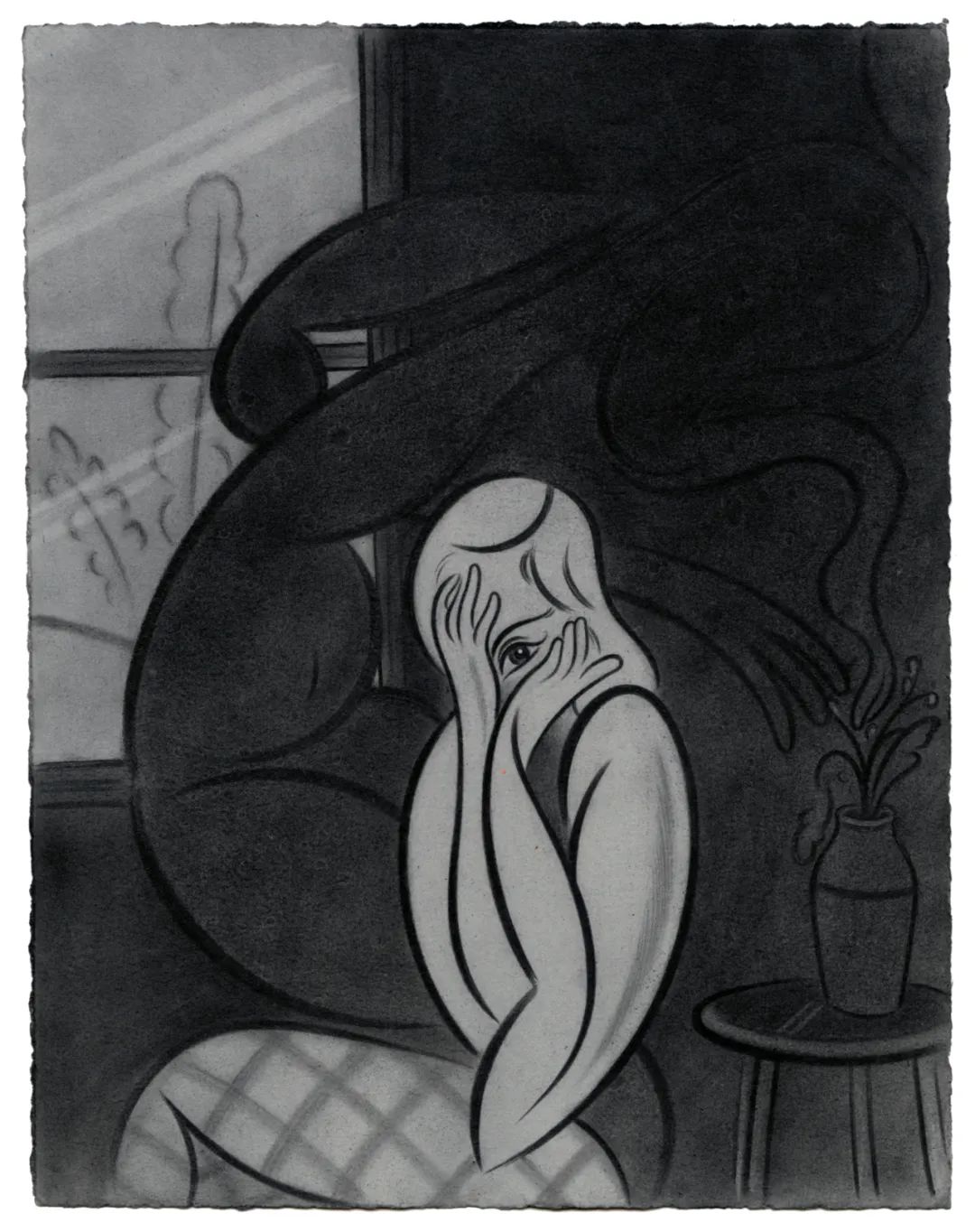

相较于凯莉·比曼绘画中所呈现出的松弛与平静,在美国艺术家Koak的画面中,观者得以感受到一丝局促与不安,一种挥之不去的紧张感——跃动的线条刻画出一个个抽象而扭曲的女性躯体,呈现出女性特质中那复杂而极具表现力的一面:时而欢乐、时而脆弱、时而忧伤……

Koak曾说:“我总是试图在作品中营造紧张的时刻,因为没有冲突,它们就会是单调的。对我而言,非常重要的一点是——人物并不以单一的情感状态存在,这(这种单一性)在生活中是极度罕见的。”她认为,自己笔下的人物特质所具有的“二元性”是造就这种“紧张感”的本源。而一如世间大多数事物的复杂性与多面性令其无法被轻易地准确归类,这种杂糅着多重情感的“紧张感”一旦缺失,便会让她感到对生活的疏远与不忠。

1981年出生于密根歇州的兰辛,Koak目前工作、生活于旧金山。她在2016年获得加州艺术学院漫画专业的硕士学位——在美国著名插画大师Barron Storey的鼓励下,Koak在学生时代便开始创作一本名为《Sick Bed Blues》的漫画书,而这本书最终扩展至数千页的规模。如今,在其独特的造形方式中观者仍旧得以看出些许漫画的意味;丙烯、墨水、粉笔、石墨、油彩……对于多种材质的使用也是Koak绘画的重要特点之一。

年少时期坎坷的人生经历成为她创作初期的灵感来源,在一层趋于幽默化的表达之下,绘画仿佛是一种疗愈,给予了她宣泄情绪的出口。而后,Koak的关注点逐渐脱离自身经验,而演变成一种围绕着女性特质的普世化叙事——来自朋友们的个人经历,或是新闻报道中发生的故事。

“在我和我画的女性之间有一种亲切感,因为我不是一个凝视着她们的局外人。”谈及自己笔下描绘的女性形象,Koak曾如是说。她喜爱创造某种亲切的女性形象范本,这一范本凝聚着自己与朋友们所经历过的不同情绪。从古到今,艺术史上对于女性的描绘大多被男性观念所框定,Koak亦并不确定,扭转这种认知是否是必要的,因其与自身所探寻的普世化表达相悖:“当压倒一切的声音仅仅来自于一小部分人群,我们通过艺术所获得的那些有关人类的经验便会是非常有限的。”

当前,Koak正在参与加州大学伯克利分校艺术博物馆和太平洋电影资料馆(BAMPFA)的调查展“新时代:21世纪的艺术与女性主义”(New Time: Art and Feminisms in the 21st Century),这场展览旨在考察当下女性主义艺术中反映出的多样价值观;此外,贝浩登也将于明年第二季度举办Koak的首场亚洲个展。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “artnet资讯” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。