- 0

- 0

- 0

分享

- 荣宅新展:“勇敢地开始欣赏,怀着脆弱的心离开”

-

原创 2021-11-15

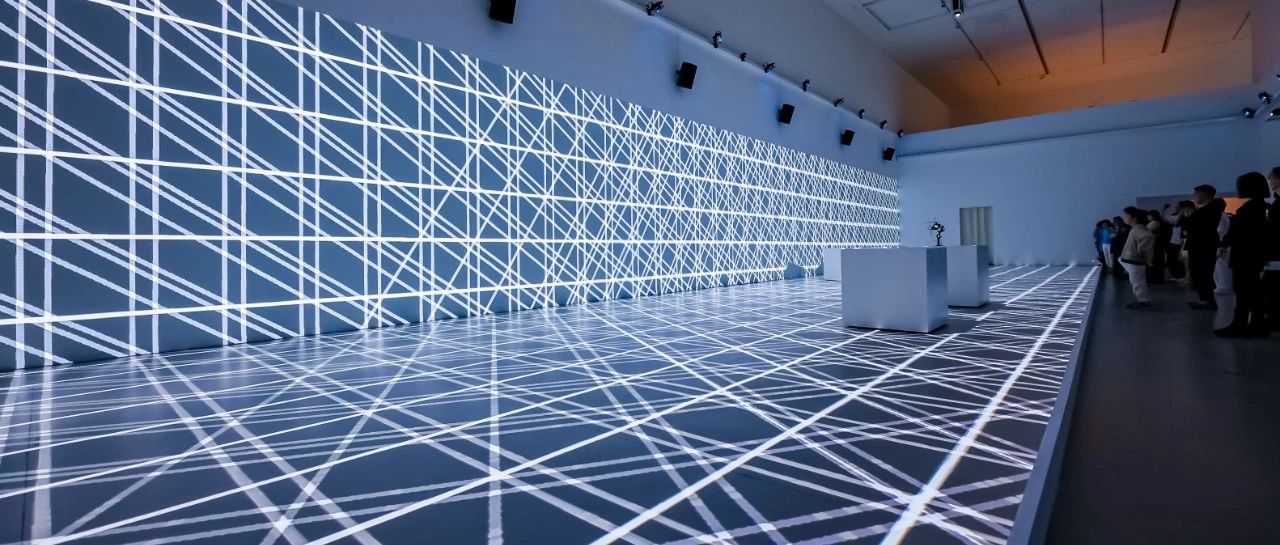

在 PRADA荣宅,勇敢地踩上那块锯齿型的地毯,看到影像中的花束(作品《The Clearing,WHITE, RED AND PURPLE》)和怪物(作品《Bear》)变成实实在在的硕大雕塑,童话里的怪物就来了——那个怪物就是你。幽暗的小屋玻璃窗上映出你的影子,而你将目光投向里面悬吊着的小雕塑(作品《Flower Fly》),发现你的影子和这个孤绝在一隅的小雕塑叠加在一起,现在,你的意识附着怪物的形体,置身在一个倒错的梦魇中,然后就从那个洋葱结构的展厅说起。

围绕着这些弧型的投影壁,依次走进Nathalie Djurberg和Hans Berg影像所塑造的叙事微宇宙,看到的是每件作品中童话人物、动物、后人类和怪异生物之间的相互折磨的戏剧,而Hans Berg在每部影像中的配乐在这个洋葱迷宫中低声交织,如同女妖塞壬的歌声,将你带向某一个地方——在这里,每个人都是加害者和受害者,争相代表着邪恶与正义,正因为这样,身负多重角色,所以求告无门,没有审判的上帝。

作品由艺术家、纽约及洛杉矶Tanya Bonakdar、米兰Gió Marconi、伦敦Lisson Gallery惠允

Nathalie Djurberg用黏土塑造的人与怪物的相逢与絮语,会使你回到到童年里那无法抑制的恐惧想象里,你身不由己坠入了一个这样的世界,你迷路了,而所遇的怪模怪样的小动物都在嘲笑和玩弄你。在这颗洋葱里,分不清眼前是一个假天堂还是真地狱。

Nathalie Djurberg坦承自己深爱里尔克(Rainer Maria Rilke)的诗歌,并且在邮件中告诉我她正在重读C. S. Lewis的名作《地狱来鸿》(又译《魔鬼家书》)。这书大意是讲撒旦界的大魔头Screwtape写信给侄子Wormwood,教他怎样去诱惑基督徒。在这三十一封大小魔鬼互通的公开信中,可以窥见人类的丑陋弱点使他们将会面对什么样的诱惑,而两个魔鬼在通信中也不时惺惺作态尔虞我诈,Lewis以极尽辛辣的笔锋刻划了世俗与神界的丑陋与疮疤。值得一提的是,Lewis也是《纳米比亚传奇》的作者。所以当Djurberg提到这部《地狱来鸿》,使我先于在观赏作品之前想象了她要塑造的世界。

作品由Prada收藏,米兰

和Lewis采取的幽默感一样,Djurberg这充斥着暴力和诱惑的人类的阴暗面,是由亲切的童话的形式讲述的,并且和多数影像作品区别的是,配乐也是作品的重要组成部分,Hans Berg在影片和装置创作的同时就要参与创作符合其氛围的音乐,所以,行进或堕落的狂欢路上必须有歌声。Berg的配乐以直接的方式影响着观众的情绪,为理解图像铺平了道路。

“怪物很多时候只是我们的‘另一面’。它们与我们高度不同,但又保持着特殊的亲密性,一种令人不安的亲密性。这种亲密性基于‘变形’而来:按照精神分析的理解,怪物其实就深藏在自我内心,随时会破壳而出;或者说,我们与怪物之间并非处于彻底分裂与对立的状态,而是以某种不断变动与变换的形式相互转化着。怪物就是我们的压抑与焦虑,是隐匿的集体, 是无意识的,是不被承认的欲望与无法言说的恐惧。”策展人杨北辰在他的展览文章《奇异的亲密》里这样说道,“影片中那些拒绝被符号化和系统化的怪物们,以决绝的姿态向现实世界发出自身的要求与嘲弄”。所以Nathalie Djurberg和Hans Berg的世界,是怪物的百科全书,他们在以怪诞的形态和行动向现有的秩序提出挑战。

Djurberg和Berg都在小镇上长大,大自然、民间传说和基督教教义的交融在他们的早期生活的作用中,恰恰是让他们产生迷惑,正是因为觉得难以理解内部和外部的社会和生活才促使艺术家在成年后从事创作,“社会给了我们很多规则,有好有坏。这是我们要反对的东西——制定的规则和指定的名称,我们甚至不知道为什么或谁决定了这些东西,或为什么我们应该遵守它们”(Nathalie Djurberg),所以艺术家对性别流动和多重身份的兴趣也来自于此。

现在,Djurberg从城市重新搬回到乡下居住,因为她认为“城市毫无意义”,但同时她对乡间的寂静和空虚感到害怕。Djuberg在以往的采访中不断强调是“羞愧”驱使她创作,而现在她强调“害怕”,“我就是一个很害怕的人,大多数的事情都令我怕,包括政治、气候、创作,尤其是用动画的方式,对身处社会环境的再度加工、理解和质疑,就是她探索个人对社会困惑的一种方式。

但是,Djurberg这个暗黑童话的缔造者,使动物、人类、妖怪在一个微宇宙中形成叙事,那么缔造者(艺术家)除了展示这个世界,她的最终的意愿是指向一个和解、共生,还是自省与反抗?她的回答是:虽然你提到的所有都是可能的结果,但我并没有一个意图让别人知道我想要的。当我完成了作品,它们离开了我的工作室,开始了自己的生活,观众自己填补空白,这是我无法控制的。

就像人类狡猾又疯狂却无法控制自身的命运一样,在Nathalie Djurberg & Hans Berg的世界中的主人公们也同样不知所终,在Djurberg于工作室创造这些形象的时候就决定只是创造这些角色,她并不框定和设计它们最终的指向,她一面创作一面等着“某事发生”,如同身体,它是一个开放的未完成的单元,借由怪诞得以不断地成长、变异和再生。欲望也是,此消彼长,既便到了天堂,你还会想要更多。

和黏土的怪诞特性一样,和那些充满“贱斥”意味的作品一样,一个堕落的世界竟然是美且艳丽的,在一个吊诡的世界里喃喃自语时也显得童真,“怪物们持续变形和增生,做出各种可怕且夸张的动作,然后又再度融合,生成新的怪物,如同被注入了生命与死亡这两种对冲的力量,”(杨北辰)。这个世界是有机的,混乱不堪也是生机。就像那部由炭笔笔触的动画《我叫泥浆》(My name is mud)一样,线条不断蔓延,泥浆吞噬一切、浑浊、粗野、肮脏,却在无边无尽地不断地生成。现在,摆脱洋葱,回到前厅,意识丢给那尊悬吊着的小怪物,离开黏土童话的现实镜像,带着一颗脆弱的心,挤进上海的夜色。

artnet新闻

×

策展人杨北辰

Q:是什么使您关注到这两位艺术家并且决定策划他们的展览?

A:这个展览是普拉达基金会与我共同讨论的结果。Nathalie Djurberg和Hans Berg在世界范围内都是十分独特且重要的艺术家。他们是非常少有的以黏土定格动画作为主要创作媒介的艺术家,他们的实践拓展了这个媒介既有的审美边界。

作为影像的研究者,我很难避免对这种形式发生兴趣,因为其既是造型艺术,又是媒体艺术,既是雕塑的,又是电影的。这种“新”与“旧”的并存成为了Nathalie Djurberg & Hans Berg影像世界的基底,当然他们在其上又衍生出了极为丰富的内容,尤其是触及了众多当代的议题——我们不能仅仅停留在这些作品童话般的表皮上,事实上,从性别的流动性到身份的多重性,从欲望的资本化到无所不在的肉体与情感的暴力,这个超现实的世界对应着我们所处现实的诸种状态。

Q:在PRADA荣宅建筑的空间的调度上,您根据在此展示的作品有怎样的考量?

A:在与艺术家讨论展览方案的时候,我们都认为需要在展览与荣宅这座富于历史意味的建筑之间建立起某种对话关系。艺术作品在进入到这样的空间时往往都会感受到“压力”,甚至是与建筑之间的“竞争”——在荣宅以往的展览中我们几乎都能感受到这一点。尤其是在与展览设计师进行了深入沟通之后,我们最终认为应该在荣宅内部建立起一个差异化的时空,以激发出这座历史建筑内部所蕴含的某种另类气质。洋葱式的迷宫结构因此应运而生。

类似于一个“洞穴”,观众在进入其内部的过程中会不断被闪烁的光亮所吸引,亦需要面对自己处于迷失状态的处境,其既是幽闭的,又是开放的,既是遭遇性的,又是疏离的。影像进而成为了“篝火”,而建筑则时而被隐去,时而被暴露出来,亦真亦幻。而荣宅本身的历史既是背景,又成为了无所不在的“幽灵”。

Q:艺术家Nathalie Djurberg和Hans Berg塑造了“叙事微宇宙”,一个“不知所终”的叙事发展,构建的是一个虚空的关于人与动物与自然的荒诞的场景,它们区别于您以往策划的录像艺术的展览,那些基于现实社会情境发展的录像。您长期致力在当代艺术与电影的研究,请问您如何判断和界定Nathalie Djurberg的影像?如何评价这些作品中的象征性与戏剧性?

A:Nathalie Djurberg & Hans Berg的影像非常独特,最早的观看经验让我联想起杨·史云梅耶(Jan Svankmajer)。这自然是十分顺理成章的联想。史云梅耶的创作曾经代表着黏土定格动画的顶峰,然而这一艺术家双人组合并不没有局限在前辈开创的框架内,而是在技术与审美方面都进行了拓展。事实上,我十分关注他们作品中所蕴含的“怪物性”(monstrosity)。

在他们的世界中,人类、自然与动物无一不是变形的,或者说“怪物化”的,这种差别并不仅仅是外在形态上的,而是关涉到本体论层面。怪物性其实一直贯穿在文化史之中,用以表征那些不合法与不可能的事物,其不能被已知的分类法所把握,却又一直受到知识与制度的规训——诸如德里达这样的哲学家便会认为人类的本体存在总是映射在怪物的形象之上。而Nathalie Djurberg & Hans Berg的艺术是怪物的百科全书,哥特式的、弗雷肯斯坦式的、小红帽式的、卡夫卡式的以及它们杂交的产物取代了人的位置,以自身怪诞的形态与行动向存在的秩序提出了深刻的质疑。在这里,怪物是某种不完整的、缺失的主体性的体现,因其不能被象征秩序所捕获而获得了超越的可能。

Q:在Nathalie Djurberg以往的采访中,我意识到她的创作是一个跟随感知的过程,她并不会事先做一个结构或目标,而是随着对雕塑的“手工劳动”,渐渐使人物的设定和剧情清晰起来,所以,我认为,这对于艺术家来说,也是在“等着某事发生”。从策展人的角度来讲您怎样理解这种工作和思维方式,您怎样看待在影像艺术这一领域中,这个组合之于“艺术”和“艺术家”的概念?

A:直觉一直是艺术家创造力的重要源泉,同时又渗透在作品的形式本身之中。我想Nathalie所描述的状态,就如同在中国传统的书画艺术中,艺术家同样会追求造化在手,信手拈来,不期遇而遇,不知其然而然的境界一样。黏土定格动画其实具有非常强的手工感,某种程度上是非常“古典”的。与当下的媒体艺术或者影像艺术不同,其渗透着强烈的物质性,以及某种数字技术难以取代的肉身性。这种类型的实践往往依赖于日复一日的打磨与演练,在与材料的无比亲密之中才能获得全然开放的创造性。事实上,这与当下大多数影像艺术家的经验相悖,而这正好也构成了他们的艺术的弥足珍贵之处。

文/采访丨鞠白玉

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “artnet资讯” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。