- 0

- 0

- 0

分享

- 大师论坛丨李亦男:弗莱耶与他的导演剧场

-

原创 2021-11-30

2021年11月28日,CISD第八届国际舞美大师论坛暨上海高校国际青年学者论坛在京沪两地举办。本届论坛由中国舞台美术学会、上海戏剧学院共同主办,中央戏剧学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院作为学术支持单位。为期2天的论坛以“戏剧的奇观与激变”为主题,不仅邀请了德国著名导演、舞美设计大师阿契·弗莱耶先生进行线上演讲交流、分享创作经验,还邀请了多位国内戏剧名家齐聚一堂,通过主旨演讲、深度对谈环节,展开一系列的头脑风暴,给现场观众带来一场精彩的思维盛宴。

中央戏剧学院戏剧文学系教授、博士生导师李亦男应邀在线上以《弗莱耶与他的导演剧场》为题做主题阐述发言,她结合自身的创作经历、分享艺术感悟,为在场听众带来了一场精彩的讲座。

李亦男,中央戏剧学院戏剧文学系教授,博士生导师。

主要研究方向:剧场艺术学、当代剧场、戏剧构作。

主要学术著作:《当代西方剧场艺术》(2017),《戏剧构作概论》(2021)。

《弗莱耶与他的导演剧场》

要了解弗莱耶艺术创作的基本思想,首先需要厘清一个概念,即Regietheater(导演剧场)。导演剧场这个术语在1970年代的德国歌剧领域刚刚出现之时,是作为一个反对者对其进行攻击的贬义词而使用的。一些保守的评论家指责导演以个人意志违反了文本的“原义”。回顾欧洲歌剧的历史,我们知道:在1800年左右,歌剧演出均为首演作品。在19世纪,“保留剧目”才出现。旧作品被反复搬演。而作品的创作和首演年代越久远,就越需要阐释。这最终催生了“导演”这个职业。导演被视为剧场演出的整体艺术总监。在歌剧排演中,导演与指挥一起合作,确定作品的演奏风格与美学设计。随着20世纪文本理论的深入发展,我们现在知道:从严格意义上来讲,所谓“忠于原著”是根本不可能的。正如德国剧场理论家费舍-里希特所言:文本的原义并不存在。文本的意义是在今人的阐释之中、在今人与古人的对话、交流中才形成的。1970年代评论家们对导演剧场的指责,无形中促进了理论与艺术创作的碰撞,推动了新型剧场艺术的发展。在1970年代之后,一些剧场导演有意识地使用Regietheater(导演剧场)一词来指代自己的工作方式。对他们而言,剧场演出的重点是当代与社会。这些导演经常选择在视觉上与自己所在的当下明显相关的设计与构思。

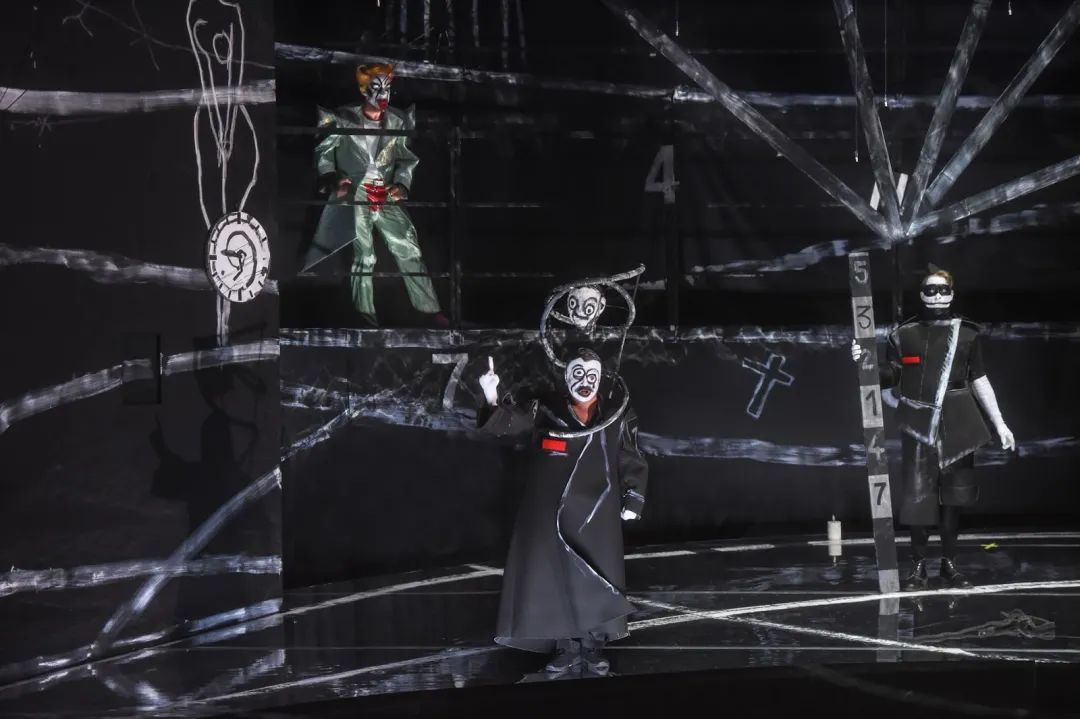

德国导演剧场与当下相关联的方法,并不是通过心理现实主义舞台对现实的摹仿,而使用高度艺术化的符号语言。弗莱耶就是其中之一。在解释自己的导演构思时,弗莱耶说:“剧场艺术从不是一种摹仿,而是一种艺术真实(künstlerische Realität) 。”今年,弗莱耶以87岁高龄在斯图加特话剧院执导了《唐璜》一剧。

弗莱耶解释说:“我关心的实际上不是唐璜,而是‘我们’。‘我们’是谁?‘人’是什么?我要展现的是人类的欲望、贪婪、对色欲的迷恋。如果我用摹仿来展现这些,那将会非常无聊。并且那样的话,我会把观众变成偷窥者。而我则希望观众成为和我一起思考的人(Mitdenker——共同思考者)。”因此,弗莱耶在设计人物形象时,没有通过心理现实主义去构造所谓的“psychologische Gestalt”(心理人物),而试图创造出一种带有强烈思辨性质的“archetypische Figur”(原型人物)。

他最终创作出一场“台上没有主角唐璜”的演出。符号化的形象充盈着舞台。

我们可以清晰地看到:这位思维敏锐的(男性)老导演在通过创作作出自我反思,也在用对《唐璜》的排演对当下的“me too”运动做出回应。

这些人物形象的创造和设计带有鲜明的表现主义特征。弗莱耶是布莱希特的Meisterschueler(“大师亲传弟子”),而他的剧场导演理念也深受布莱希特的影响。在1930年代著名的表现主义论争中,布莱希特不像卢卡奇那样站在现实主义的立场上反对表现主义、先锋艺术,而试图重新定义现实主义,让现实主义将表现主义囊括进来。布莱希特认为:先锋艺术才是真正的现实主义。

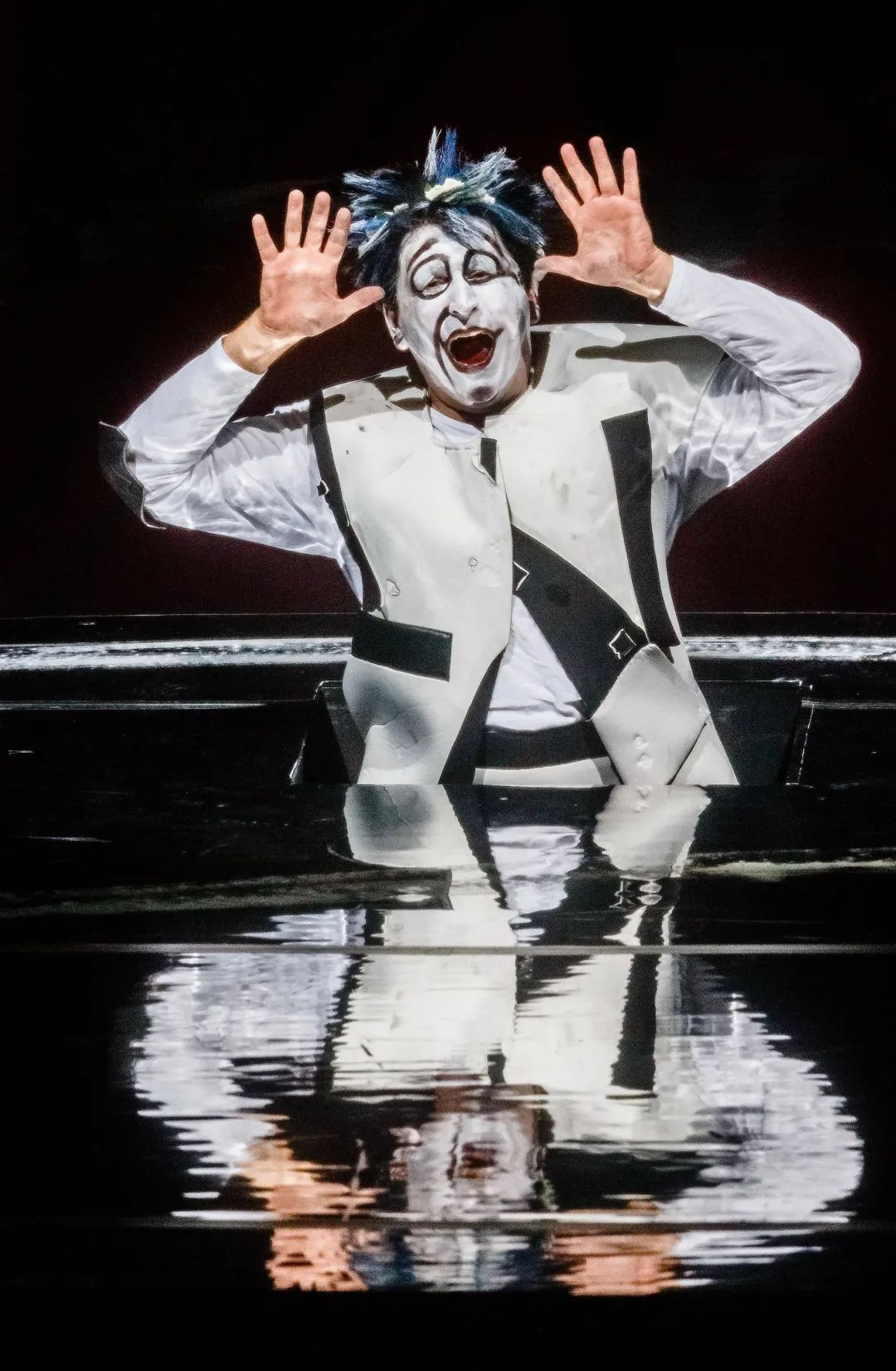

弗莱耶与他的老师布莱希特一样对非摹仿性的现实主义怀有一种执念。他表示说,他所创造的充满表现主义色彩的画面是一种“现实主义图景”(realistisches Bild)。在2017年在汉堡歌剧院执导瓦格纳的《Parsifal》(《帕西法尔》)时,他用一个有上升感的螺旋来展示人类社会。

他解释说:“舞台上满地洒满了充满符号意涵(爱欲、侵略性、施行权力)的物品,而这个上升的巨大螺旋则意指一个尚武的世界。

时间、空间都是我们这个社会的发明创造,充满贪欲的人类在其中不断行动,向上攀爬。”

在设计中,他也加入了消费主义符号,以对当下社会的资本主义进行批判。

在符号语言的运用中,弗莱耶也大量使用(后现代主义的)挪用、戏仿等手法。例如,歌剧《Parsifal》已有多种为观众所熟知的排演版本,这些都被弗莱耶视为已有文本,成为他与之对话、交流的对象。在弗莱耶2017年的《Parsifal》的演出中,他对人物形象的设计会让观众立刻想起Robert Wilson 1991年的排演。

弗莱耶也安排了Christoph Schlingensief的兔子穿过舞台(在当年,Schlingensief排演的版本因此被戏称为“Hasifal”——德文中的兔子是“Hase”)。弗莱耶还挪用了Stefan Herheim 2008年在拜罗伊特排演《Parsifal》的剧终画面(一个由镜子形成的巨大球体,映射出乐池和所有在场观众)。

这种挪用和戏仿并不只是一种“insider’s joke”(内行者的玩笑),而是导演弗莱耶与当代导演、舞美同行们的积极对话。弗莱耶期待通过这种对话来进行“意义的生产”——借用历史文本与观众进行互动,促使观众生发更多的思考层面,从而使作品在观众心目中产生更为厚重、丰富的含义。

在《后戏剧剧场》一书中,弗莱耶出现在雷曼的名单之中。让我们借用雷曼书中的话,来对这次小小的演讲做一个小结:

“就本质而言,剧场艺术和文学的目的都不是复制现实,而是符号性的表现。因此,剧场艺术与文学创作一样,都极其需要积极的想象力。

剧场艺术具有表象性。就剧场艺术而言,能够为自我反思性的符号使用敞开空间的语言才是最好的语言。”

文字、图片来源:李亦男

责编:雪祺

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “中国舞台美术学会” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。