- 0

- 0

- 0

分享

- 沙丘研究所x艾厂 |专访 Certain Measures: 设计革新下的碎片、框架与边界

-

原创 2022-01-08

printf("Aiiiii Art Center!");随着人类和机器智能之间的界限变得模糊,一个充满无限想象的创意空间被打开,在这个空间里,数字力量与感知空间和物理空间展开了较量。艾厂本次展览“沙之书”中展出了多件来自创作团体Certain Measures的作品。这一团体由安德鲁·维特 (Andrew Witt)和托比亚斯·诺尔特(Tobias Nolte)创立,设想了一个由具有多重意义的杂乱问题所塑造的未来。团队成员利用各种可视化技术、科学的理念和虚构的集合艺术,在人与机器、自然与技术交错的空间里进行艺术创作。他们使用定制化的软件、机器智能和复杂的几何图形作为其创作的媒介,以建筑和雕塑装置、视频和沉浸式的体验以及各种刺激(对物理现实的数字处理充满想象)的形式,进行创造性的研究。

我们邀请了“沙丘研究所”的两名成员陈飞樾和李雅伦对安德鲁·维特进行了专访。他们从专业交叉、团队名称、设计的革新等问题入手,剖析了“碎片化”的灵感与“框架式”的过程,并结合作品讨论了城市尺度、文化语境的问题。

注:后文采访中,AW指安德鲁·维特,FC指陈飞樾,YL指李雅伦。

Certain Measures

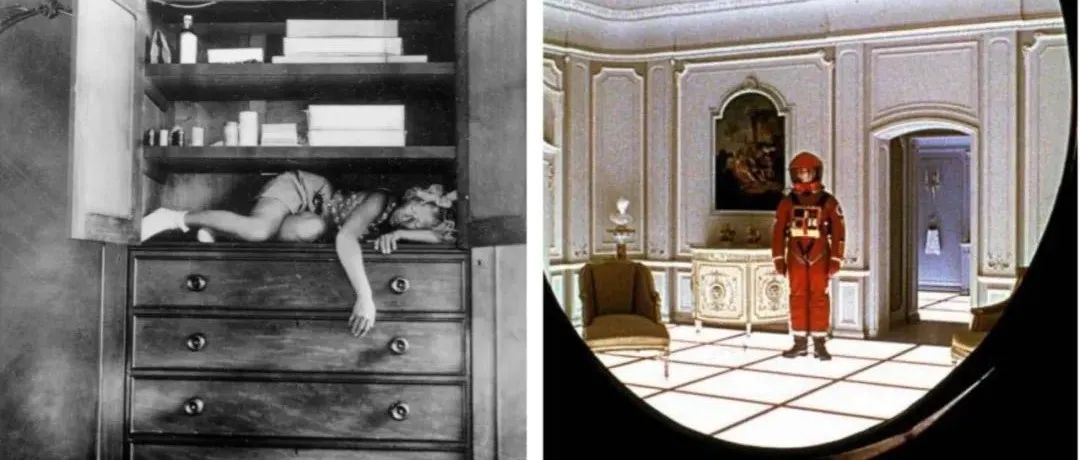

《废品挖掘》,2015-2016

装置,视频

艾厂展览现场图

Certain

Measures

名称的由来

“

FC:欢迎参与这次访谈!我们很高兴能有机会与您对话。我们对团队名称"Certain Measures"(表面字义:特定的测量/某些措施)很感兴趣。因为“certain”这个词可以被讲作“确定的、特定的”,也就是肯定、毫无疑问的东西,但它也意味着“某种”,即具体但又没有明确名称的东西。另外,你用的是“measure”这个词的复数形式,这对我似乎意味着“多样的测量方式”。你可以跟我们聊聊这个名字的由来吗?

AW:我很高兴你们察觉到了这个名字内涵的微妙之处。当我和合作者考虑给团队取名的时候,我们正在开发某个少见的,并且可能会非常强大的计算机技术。当时我们在为其他团队工作。我们就像特警队,或特种部队,专门为其他设计师解决非常复杂和困难的几何问题。我们喜欢利用这些非常特殊的技能,并在创意实践中利用它们。

我们喜欢 "Certain Measures"这个名称的一个原因是,它的意思有点模糊,稍微有点含糊不清。在网上搜 " Certain Measures ",出来的结果是联合国的文件,谈论如何 "必须采取某些措施 (certain measures must be taken)"来解决非常极端的情况;或者"必须使用某些措施(certain measures must be used) "来解决疯狂的问题。

同时,这个名字听起来有点神秘和未知,但在某种程度上很强大。然后我们就像这些特种部队把新的创造性的战术调整到了一起,来发明一种新的设计。当人们搜索我们时,他们也会得到这些联合国文件,和间谍文件,以及所有这些其他种类的东西。

FC:这个名字为你们的作品增加了一层神秘感,我们还通过这个名字联想到标准化测量与现代性的关系。

AW:是的,没错。建筑设计最初就来自于测量的实践,不是吗?如果你追溯到15或16世纪,测量土地、测量空间或划定空间,这些事情就是设计的第一个方面——它是设计最原始、最基本、最基础的。因此,我们真正感兴趣的是说,一方面,精确地分界、限制和测量很重要的,但另一方面,我们还在物理空间的三个维度之外的很多很多维度上思考它。这就是我们带来的东西之一,所有这些维度实际上都交织在设计的测量实践中。

YL:是的。我之前总是把你们的名字拆开成两个词来理解。但是,一旦你说到公共演讲者如何“采取某些措施”解决某些问题。我意识到在这个意义上,这个词指的是某种解决方案或行动。

AW:没错,它像是一个行动,一个提议。所以,“measures”,一方面指空间的维度(测量),但另一方面指具体的、特定的建议(措施)——它们是通过一个物体,一个建议,或一个设计而对世界提出的主张。这就是我们喜欢的东西,它有双重含义或多重含义。

Certain Measures

《废品挖掘》,2015-2016

装置,视频

艾厂展览现场图

数学、艺术和设计

“

YL:你在本科期间学的是数学,而我们确实能在你的作品中看到许多数学化的思维和影响。我们想知道,是什么促使你(从数学专业毕业生)开始转向做艺术和设计工作?

AW:我一直对设计和艺术感兴趣,并把它们视作一个最终目的地。我喜欢这种想法——即艺术和设计是各种学科最终极的汇总,它们吸取了各种其他的想法、概念、实践,并且有办法将所有这些学科结合起来,创造全新的、新鲜的东西。当我在大学时,我不仅学数学,也修哲学学位,然后(研究生期间)我做了一些设计史方面的工作。我一直认为“设计实践”是所有这些东西可以聚集在一起进行想象的地方。

YL:你有在一个作品上卡住过吗?会不会非常沮丧?

AW:当然有过了!我发现设计这件事之所以充满了迷人的魅力,正是因为设计师不可能在某种方法中一直保持自鸣得意的状态。每一个问题都需要一种新的思维方式;它要求你重新思考前提条件;它要求你以不安分和创造性的方式思考问题。设计不是把问题解决掉,而是说,它不断把人引导到新的充满创造性的地方。我们团队的作品不同寻常的地方在于,我们需要解决一些非常困难的数学问题,也因此制作了为这些问题定制的软硬件。有时候这些技术问题可能真的很难解决,但我很喜欢这种困境。因为受挫意味着我已经处在一个新的创造性洞见的边缘上——这里存在一个真正的问题,一个真正的机会,而不仅仅是重复过去的想法。

YL:所以设计和艺术在这方面或许与数学和哲学不同?

AW:不如这么说——我认为它们(设计、艺术、数学、哲学)都是一个更大的综合手段中的一部分,这个综合手段提供了不同的可能性,作为整体,它要比其中的任何一个单独学科都要更强有力。有些人认为数学是计算一些最终结果的方法,但我感兴趣的是,它其中的某种逻辑可以被不断强化,以至于诗意从中显现出来。这一刻,它就超越了纯粹的计算行为,而对文化和想象产生了实质性的影响。我认为把原本明显对立的方法放入对话关系是一件很美妙的事情。这也是传统的设计或艺术实践方式所不能做到的。

Certain Measures

《废品挖掘》,2015-2016

装置,视频

艾厂展览现场图

设计的革新

“

YL:我记得你们现在仍然在为设计师解决很多困难的问题,例如与弗兰克·盖里、让·努维尔、蓝天组、UN Studio等等合作。

我想接下来问一个有关“方法-目的”的问题。我认为传统意义上——也许对于盖里,或者对于大多数建筑师和设计师来说——首先有一个“最终产物”的愿景。为了达到这个目标,设计师们必须解决一堆困难的问题,比如结构,或立面,或其他一切。但我认为——也许在你的做法里——方法是第一位的,然后目的似乎首先是悬置起来的,或者不像某个最终愿景那样。你认为这样的解释合理吗?

AW:对我们来说,最有趣的是问题,以及由问题所能产生的各种可能性。所以,我们团队的做法也许对设计师来说并不常见,它更像是艺术的实践。

做“系列工作”是很常见的:你会从一个想法开始,然后把玩它,演化它,打磨它。你会把它玩通,把它的不同部分拆解开,又用不同的尺度将其组合起来,然后你创造了这个连贯的作品。这种做法从找到某个艺术问题开始,然后用一系列的眼光来审视它,试图把它的各个面向穷尽。

我们以“倍数”(multiplies)的方式工作。这种工作方式在设计中比较少见,因为基本上你会先有一个任务书,然后为这个任务书设计一些独特的新的东西。我们对中间地带非常感兴趣——作为一个设计师,你可以审视与设计有关的基本问题和深层问题。但设计师又不能只给出一套方案,而是思考许多不同但相关的解决策略。这样就可以创造一系列的解决方案。

因此,我们" Mine the Scrap "项目中包含一系列不相同的作品:我们有 " Mine the Scrap "、"Kintsugi ++"和 "Cloud Fill"。我们还研究了混凝土、木材和陶瓷,以及其他各种物质。作为一个设计师,我们真的很喜欢在非常深刻的问题上进行开发,并挖掘出一些丰富的、有思想的、永远新鲜的东西。

Certain Measures

《云填充》,2017-2019

视频

艾厂展览现场图

“碎片式”的灵感

与“框架式”的过程

“

FC:你曾经在另一次采访中提到康德写作《纯粹理性批判》的方法——一种以星丛方式(而不是系列)组合起来的著作。他首先有一些思想的碎片,然后整理将这些碎片串联在一起。我认为这种理解哲学思想的方式也植根在你的设计作品中。

AW:是的,不管在设计、艺术或者艺术制作上,我们都对“碎片”非常着迷。显然,在物质层面,我们对碎片及其组合方式很感兴趣,对与系统格格不入的部分感兴趣,对那些感觉像是处于尴尬关系中的事物着迷。它们似乎并不完美吻合,但存在某一种设计方式,可以让它们被放置在同一个空间里,成为一个整体。

比如说,数学和艺术两者也是有点尴尬的搭配,是一种奇怪的关系。但我们发现,思考这些奇怪的关系,并试图把那些感觉矛盾的东西放到同一个地方正是一件意涵丰富的事情。因此,我们也希望我们的作品和方案,初看感觉是矛盾的,但实际上是契合、连贯,并且美的东西。

FC:我想这也是我们在所处的时代可以捕捉到的某种时代精神。某种程度上,我想康德也许在两百多年前也在写和做这些相似的事情......

AW:是的,他就像是那个时代的哲学的Pinterest高手。但在数据量如此大的今天,我们如何找到大数据的意义?我们只能以一种零散的方式来看待它。我们要做的是创造一种方式,通过这些碎片我们可以创造一种新的意义。而这不是做拼贴画,它不像把东西塑在一起。它是不同的——你在创作一种框架,一种能把这些奇怪的东西焊接成一个令人出乎意料的整体的框架。

YL:一方面,我认为人工智能对物体的测量、分类、组织和归类的能力是超出人类能力的。但另一方面,人类为人工智能的工作制定了规则或框架,这一定是必要的。那么你如何看待设计师的身份与作用的变化——从设计物品和产品本身,到设计某种“过程”,而这个过程能够最终得到某种物品或成果?另外,你如何看待与得到最终产品有关的检索规则?

AW:我认为至少从60年代开始,或者更早,就有设计师对“过程”的问题感兴趣。我认为讲“过程为主,产品为辅”这个话是很容易的。而对我们来说,过程当然是凝聚了很多创造性能量的地方,但“具体的事物”仍然是不可或缺的。当我们在(用某个过程)生成东西的时候,我们不是在生成成千上万个选项——我们是在生成寥寥可数的几个选项,并且尤其是其中一个我们认为特别强有力、令人信服的选项。因此,我们所关注的不仅仅是一个(过程)策划的问题,更有对于那个具体事物的打磨和精进。

当然,现在每个人都有必要成为某种意义上的策划人和编辑者。每个人都在把各种意义拼凑在一起,这也是编目过程的一部分。我认为作为设计师,我们有机会从审美的角度来思考这个编目和分类的过程。就可以创造的东西而言,它意味着什么?我不认为分类或者编目这些做法对设计师来说是新的,我认为它现在的规模和强度可能是新的。

YL:是的,我认为你创造的许多作品,像“Mine the Scrap”,正体现了那种“尴尬的适合感”。你的许多项目在物料上确实是由碎片组成的,但它们也似乎像许多学科相互交叉的残余物。即使观者并不完全理解它的生成过程——虽然我不知道它是怎么做的,但我只通过看创造物本身就能感觉到这种复杂性。在多个层次,它都是非常迷人的。

AW:我认为这很说明作品有一种强度。回到我们团队的名字这一点上——我们叫“certain measures”——我认为确定性(certainty)这一点并不一定来自于某种客观的真理。我认为它来自于某种坚定不移的强度,而这个强度驱使着我们创造了一些体现了我们所爱的矛盾和可能性的东西。这也是我们希望的东西。

我们的实践中有一些有趣的技术过程,然后我希望,也有多种学科的并置,以及这些不同的、动态的元素的奇怪排列。通过我们的作品,观者可以看到这些东西以某种强度在“振动”,这也是我希望做到的东西。

YL:有点像德勒兹的世界观,“块茎”和强度。它不是一个树状结构,而是块茎和内部不同强度的裂变。

AW:是的,作品中有一个与其他事物相联系的暗示。我想最终,我希望当你看到我们制作的东西时,有那种神秘感:你不确定到底发生了什么,但你知道一些丰富的东西正在发生。

实际上,我最初被数学吸引的部分原因是,它给人感觉隐秘、难解,并且玄妙,但同时又是如此精确。这也是我感到自相矛盾的地方,我被这种原始层面的悖论所吸引。

Certain Measures

《废品挖掘》,2015-2016

装置,视频

艾厂展览现场图

创作者视角

观众视角

与机器视角

“

YL:我有一个与神秘感有关的问题:你期望观众如何阅读你的作品?你是否想象他们偶遇你们的作品,感受到其中的神秘感,然后想深入了解你们的创造物是如何形成的?或者说,你设想观众首先了解你们的生成过程,然后再看作品的成果?如果一个观众,只是偶然见到了你的作品,并被它所吸引,但并不真正了解这个过程。你认为那种旁观者的身份,可以构成对你的作品的有效理解吗?

AW:是的,毫无疑问。我认为对我们所做的事情,最直接和开放的体验是一种“逗引”(intrigue)的感觉。我们的作品可以引发观众的好奇心,并保留问题:这个东西到底是什么,它可能是什么——人们可以从这种感觉中激发各种方式的联想。

显然,我也认为,如果人们一看到我们的作品就能完全猜到它是怎么生成的,或者能推测出那个“过程”,那么我们在某种程度上就是失败的。过程中可能包含或暗示,或线索,或残余,或片段,而观众可以自行想象一个关于造物的故事。

回到“神秘感”这个概念上来——这就像是你首先得到了一个线索,然后你试图拼凑出它的前因。我认为观众可以通过许多不同的方式来思考我们的项目。我们试图将这种(创造者-观众)的关系开放出来。我认为对生成过程有一定接触的人,多半能看出些道行,但我从来不希望他们认清全貌。这也是创造物和计算程序的产品之间的区别吧,我们的作品不仅仅是程序性的东西。

YL:算法产生了大量的结果,当你选择它们时,有某种衡量标准吗?比如某种呈现的形式?

AW:我们非常感兴趣的一件事是介于人类和动物之间的那个存在物的地带。“Home is Where the Droids Are” 这个项目也表达了这一兴趣,其他一些项目对思考具有动物特性的东西感兴趣。这是一种别样的思路,让事物超越了算法,而更多进入了存在性的讨论范畴。如果你说,你把我们的作品视作在人类和动物,或是存在于人类和自然之间这个宽广的连续谱系上,我们也会觉得合理而有趣。

但说到判断标准这个问题,我只能说,我们保持好奇心。我们做作品,也在这个过程中一点点揭露这个神秘的东西。但这并不是说,只有观众觉得神秘,我们一清二楚。我们对于自己的作品,有些部分也不能完全了解,当然我们也不想完全了解。就在这一刻,我们看到了一些对我们来说是不可知的东西;那些吸引我们的东西。总的来讲,我们所有的过程都为发现和创造制作引擎,以便我们能够以新的眼光看待事物。这就是我们为什么对“机器视觉”(machine vision)的想法如此感兴趣。我们可以考虑用“机器视觉”来增强我们自己的视觉,然后,真正在字面意思上,用“新的眼光”来看待事物。

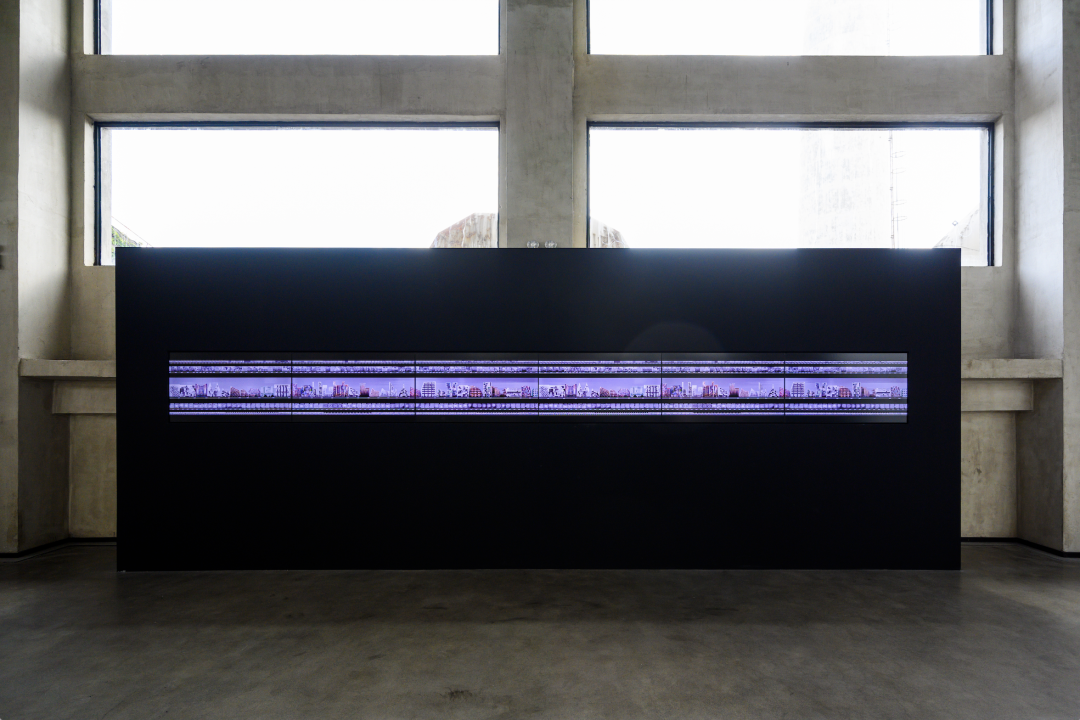

Certain Measures

《地平线》,2018

多渠道视频

艾厂展览现场图

城市尺度

文化语境

和科幻作品

“

FC:我很好奇“规模”在你作品中的体现。你们的作品广泛涵盖了从物体到城市的规模。你是否觉得城市规模的项目可能更难实现?你认为机器处理可以如何以一种不那么分析性或者实用主义,而是更具创造性或者物质化的方式,介入城市尺度的设计当中呢?

AW:在城市尺度的作品——比如“Form Maps” 和 “A Machine View of Cities”——中,对我们至关重要的一件事是把城市中的所有事物都放在某种概念地图中。这个概念地图可以让我们可以说,看,这个空间就是是所有人在建筑方面所有做的一切事情。这就像一张建筑地图,一张建筑的创造性空间的地图。而我认为这个想法的迷人之处就在于,在地图的边缘,有一些新的地平线,新的大陆可以发现。这件作品也是对设计的反思,并超越这些边界进行思考的方式。比如,我们看到,这些是设计的边界,那么现在,在边界之外还有什么存在?城市这个概念吸引我的地方在于它就像一个数据库,一个各种各样形式的数据库。所以,有了这个形式的数据库,我们就可以思考过去的那些界限是什么,并尝试着超越它们。

FC:你们的团队主要在欧洲和美国工作,但你也做了一些关于中国城市的作品,或者广义来说,你的作品有被放在中国的语境下。你可以分享一下中国语境下的这些作品吗?

AW:我们对人工智能的很多思考都是由我在中国所做的一些工作塑造的。一年半前,我在哈佛大学主导了一个工作室,这个工作室的地点在深圳。其中的工作都是有关于将人工智能方法应用于城市。我们用人工智能对中国城市和建筑的类型进行分类,清点这些类型,并为历史保护创建地图。我们参与并着迷于中国的城市化,而城市化是非常棒的机会,可以来思考技术与城市的交集,以及我们对城市未来的想象。

YL:采访的最后,你能分享一些喜欢的科幻作品吗?

AW:有一个1941年的短篇小说,我在我的书Formulations中提到过。那是罗伯特-海因莱因的一个故事,叫做 "他建了一座弯曲的房子"。这个故事讲的是一个建筑师造了一个四维的房子。它有趣的地方在于(主人公)掉进这所房子,但由于它是四维的,主人公开始从后面看到自己。他在这所房子里旅行,体验到了很多奇怪的、令人眩晕的经历。然后有这么一个场景:他看着房子外面,看着房子的边缘以外,他认为他看到了 "空间不存在的地方"。我一直认为,这个感觉也是我们试图做的工作令人着迷的事情,或者推动工作的事情。我们正试图找到空间制造的限制,并期待某种超越的视野,达到那些不可能的空间。那个故事的有趣之处在于,一开始,那个虚构的建筑师,Quintus Teal,基本上谈论了所有数学在设计中的应用方式,但后来他说,我们可以超越这些。这就成了一个催化剂,也就是应用这些非常奇怪的方法来创造新型空间。总之,这是一个非常挑战常规常理的故事,但也触及了一些关于我们试图做的事情的本质。

感谢“沙丘研究所”对艾厂的支持。目前,Certain Measures的四组作品均在艾厂“沙之书”的展览上展出,欢迎参观,展期为2021年10月30日-2022年4月11日(周一、周二闭馆,周三至周日正常开放,法定节假日另行通知)

地址:上海市闵行区春西路800号

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “艾厂人工智能艺术中心” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。