- 0

- 0

- 0

分享

- 开年对话丨沈奇岚:打动我的总是那些与灵魂有关的作品和展览

-

2022-02-12

“开年对话”是artnet新闻中文网每逢农历新春推出的传统专栏,我们与艺术圈和跨界人士对话,期冀他们能在不确定的时代中,给予读者一些灵感、启发及坚定。

哲学博士、艺术评论人、策展人、作家……有着多种身份的沈奇岚的2021年是“加速”状态,在不同的城市间穿梭。2022年,她将和Artnet新闻中文网推出一个“胶囊”式访谈系列去聚焦中国的青年艺术家。在过去的一年中,沈奇岚在不停用多种形式做着“输出”的同时,也在进行着“摄入”——在对话中,她用了大量的话语来讲述那些打动灵魂有关的作品和展览,而这些叙述也兴许弥合了许多人不能亲历的遗憾。

artnet新闻

×

沈奇岚

Q:你的2021都是怎样的?这一年的日常是怎样的?有没有一些特别印象深刻的记忆点?是否有一些人生大事件?

A:2021年是在加速中度过的。虽然无法出国旅行,但国内的工作依然十分忙碌,不断地写作、阅读、旅行,认识有趣和优秀的不同领域的人,让自己更开阔一些。

印象深刻的记忆点,工作上重要的节点,一个是在上海油罐艺术中心策展的《贾蔼力:莽原》,和艺术家贾蔼力一同感受、思考、表达这个时代。这是一个对我自己影响深远的展览,感激艺术家和美术馆。

另外一个是和ELLE合作并主讲了一档艺术音频节目《艺术治愈生活》,是面向大众的当代艺术节目。整个过程让我回到了向大众言说的状态,很奇妙,广场自有广场的能量。

没有人生大事件,但是依然有一些顿悟时刻。

Q:持续的疫情是否也会给工作和生活带来一些改变与影响?疫情是否改变了你们的一些思考方式与习惯?

A:持续的疫情给工作和生活带来的影响,就是让人看见一些事情的边界。在2020年之前,人们都会乐观的以为许多事情的增长和发展是没有边界的。但现在可以感受到活动的边界、能力和资源的边界。这不得不说是一个扭转认知的事情。这些时刻特别需要勇气和想象力。

是的,疫情会让人变得同时更谨慎也更勇敢。谨慎是深入思考“值不值得做”,勇敢是“决定做了就做到底,做最坏的打算”的决心。现在很多事情都要做plan B,而且也习惯了变动和取消。但是,在所有事物都是变量的时候,找到心中的恒量特别重要。那个恒量在动荡的世界里,给予真正的确定性。理想主义依然重要。

Q:就你的观察,疫情是否改变了艺术圈和它的生态?

A:疫情对艺术生态的影响才刚刚开始。

因为大部分人不能出国的缘故,国内的艺术生态向纵深发展,二线城市的新馆提供了不少新的发展路径。比如和美术馆、天目里美术馆,都在探索和寻找美术馆的不同可能性,也给许多艺术家打开了新的空间。这可能是国内的艺术家一个迅速成长和发展的时机。

另外一个需要做的工作,是国际的艺术生态与国内的艺术生态之间的对话需要加强,不仅仅是市场层面的流通,也需要有更多思想性的流动和互动。

Q:你是记者、作家、策展人、客座教授、编剧……怎么看待自己的多重身份?

A:我的多重身份都源自于对世界的好奇和对好奇的展开,喜欢什么就去研究什么,用可能的方式去发生链接。然后遇见的时代比较有意思,也给予了这样的可能性,让一个作家成长为了策展人。就像一棵树上面长出了几朵颜色不同的花,这些身份互相补充、互相滋养。

我在做策展人的过程中所积累的经验,可以在大学课堂上教给学生;我在生活中的思考和阅读,可以和对谈的对象去碰撞并互相激发,这里的身份是记者还是作家还是策展人都不重要,重要的是产生了真正的火花,产生了对彼此都有意义的对话。然后这些养分会成为各自的作品,这是一种非常理想的状态。所以我一直努力让自己更开阔、更能给他人带去灵感。

Q:2022年,Artnet新闻中文网将会与你一起推出一个“胶囊式”的专栏,聚焦到中国当下有“新想法和新气象”的青年艺术家。能否介绍一下这个专栏?在跟青年艺术家交往和交流中,是否有一些新的理解?

A:这个专栏和主编Cathy讨论了很久写谁和怎么写。

她和我都对那些有理想主义光芒又有大量实践经验的青年艺术家感兴趣,ta们已经找到自己的道路、在艺术之路上也已经经历了不少考验,依然天真勇猛。ta们了解该怎么玩,知道即有的规则,但还是积极地去创造自己的方式方法,拓展着自己的艺术边界,也拓宽着整个领域的边界。然后也想在文中展现他们如何对待生活、如何思考世界。会有关于作品的讨论,更多是对生活的思考和理解。因为所有作品都是生命的结晶。

在跟青年艺术家交往和交流中,有许多的感动。希望ta们得到更多关注、更多机会,有更多好的作品。

Q:在2021去到了哪些特别的地方?是否有机会旅行(工作除外)?2022是否由想去的目的地?

A:2021年去了几次成都,给了我巨大的快乐。成都的时间感和北上广不同,有深夜12点的江边酒吧,十分让人放松的地方。当代艺术正在那里蓬勃发展。

2022年多实现几次旅行,计划中的有云南和成都。

Q:在2021,有哪些展览/作品让你们印象深刻,为什么?

A:打动我的总是那些和灵魂有关的作品和展览。

在PSA上海当代艺术博物馆的梁绍基老师的展览《蚕我 我蚕》,太动人了,观展的感受是完全被他的艺术生命包裹。那是无比真诚袒露的生命。

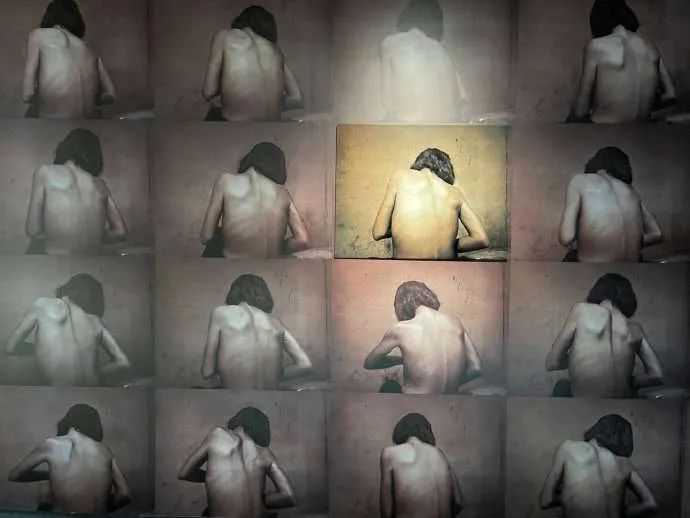

然后两次遇见了法国摄影家安托万·达加塔的作品。一次是在北京的光社《生命原相》展览上,被震得几乎站不住。作品中那些承受了暴力和命运的身体,在无限的毁坏中迸发的神性。另外一次是在成都当代影像馆的《圣洁的人》,有幸受邀为这个展览的画册撰文。艺术家安托万用热敏相机记录了法国疫情最严重的时刻,作品非常震撼。在他的作品中,有培根的绝望,有蒙克的呐喊,有阿铎的剧场,却也有慈悲和温柔。在北京看《生命原相》的那一天,刚好是UCCA的《成为安迪·沃霍尔》的展览开幕。

“安托万·达加塔:圣洁的人”展览现场,成都当代影像馆,2021.05.08-09.26

“安托万·达加塔:生命原相”展览现场,光社影像中心,2021.06.06-08.15

仿佛一场巨大的隐喻。在都市中心和生活中心,时髦光鲜的人们庆祝着研究着如何《成为安迪·沃霍尔》;在城市的边缘和生命的边缘,有人探索着《生命原相》。谁能抵抗浮华呢?虽然那是生命的表象。可能因为我们知道生命原相的残酷,所以加倍追逐沃霍尔式的的快乐。把这两张展览海报放在一起,便是我们每个人的生活真相吧。成为安迪,还是安托万?是这个时代的to be or not to be。

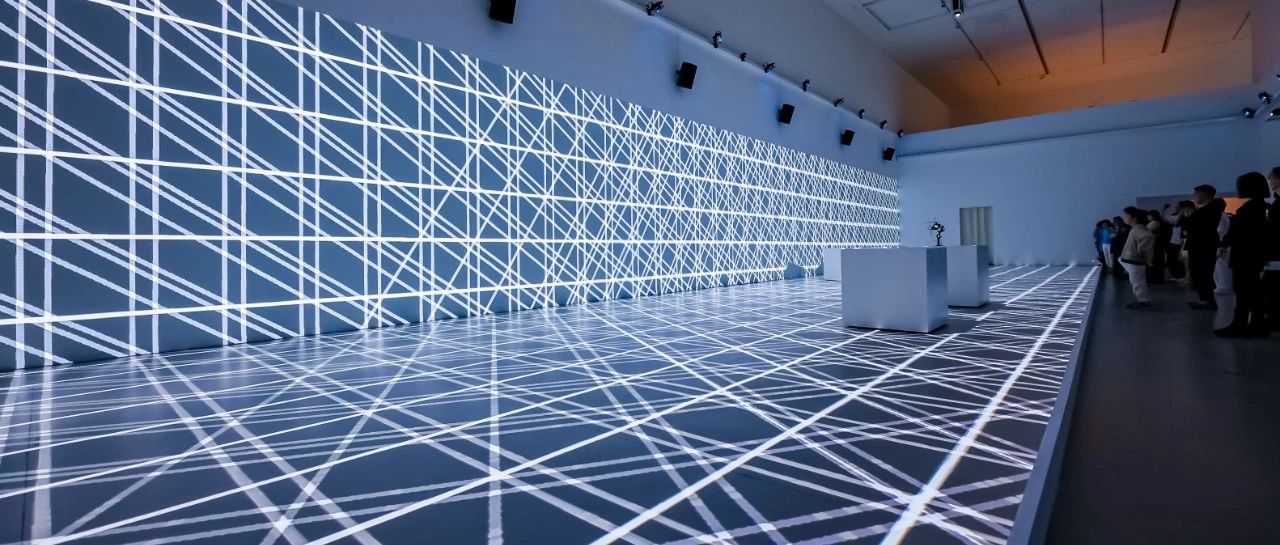

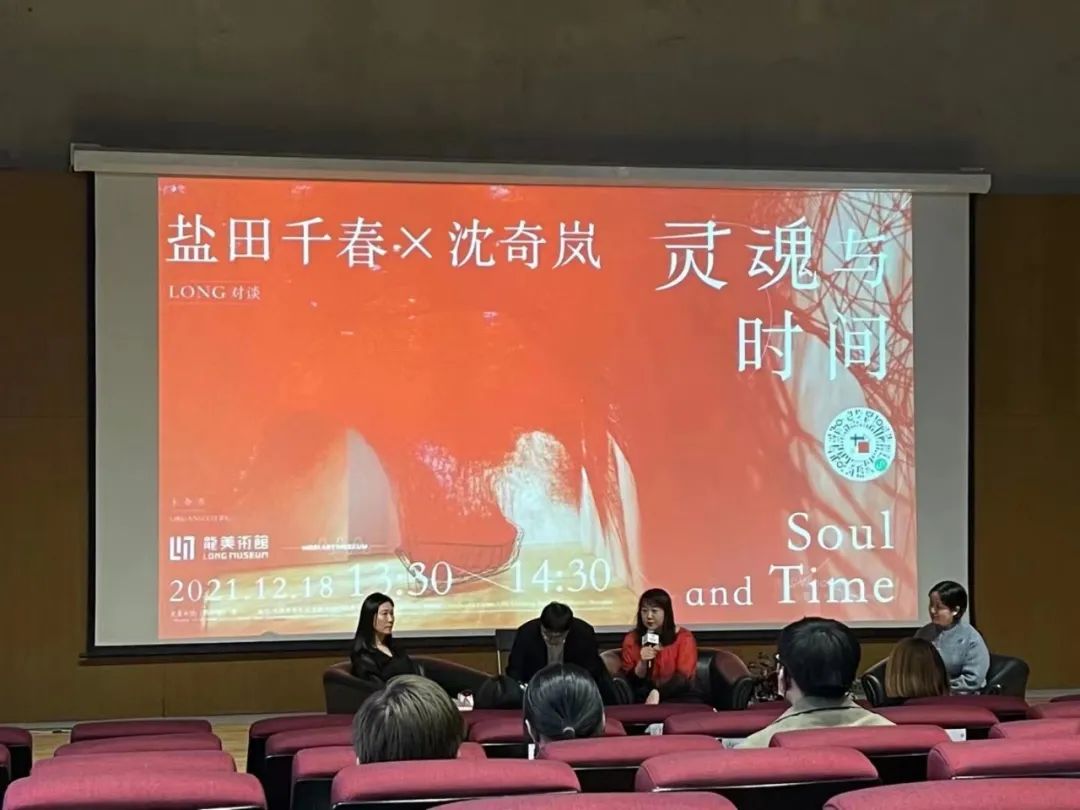

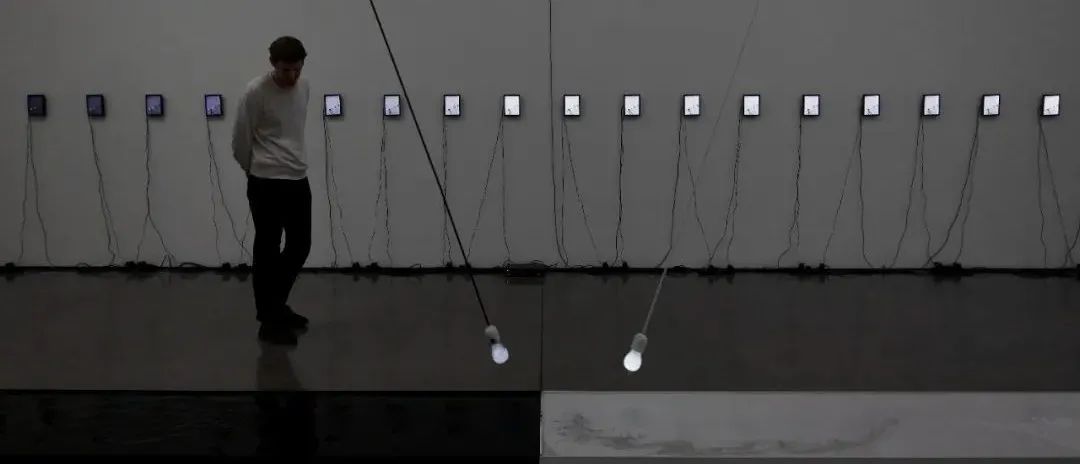

这种颤栗的时刻,在龙美术馆的盐田千春的展览《颤动的灵魂》中,同样可以感受到。有幸受邀与艺术家在开幕式上对谈。她声音温柔,十分真诚。过了几天,我在展厅与她偶遇,她说她一会儿去机场了,上飞机前再来看一眼自己的展览,依依惜别。那一刻很感动,她费尽心力和时间(接受了21天的隔离),来为观众做了这个展览,然后她自己离开后就看不到了。这是艺术家给我们的珍贵礼物。就像达加塔在纪录片中所说,是“生命对于生命的照顾”。

我当然还深爱《贾蔼力:莽原》这个展览,其中有自己的生命体验。我深切地感受到做这个展览之后自身的变化。能与这个时代最优秀的心智和头脑相处,并一起工作,是一种莫大的幸运。在贾蔼力的影响下,我开始听万能青年旅店。以其中《山雀》的一句歌词,送给所有人,是新年祝福,亦是信念:“她与你共存,违背、对抗相同的命运。爱与疼痛,不觉茫茫道路长。”

当然,和灵魂有关的也有美好甜蜜的时刻。比如红砖美术馆詹姆斯·李·拜尔斯(James Lee Bayers)的展览《完美时刻》中,有个《50种好东西》(Fifty Good Things)的作品,让我琢磨了很久。艺术家列举了50件美好的物件,比如“夜间漫步”、“海”和“凌晨4点睡,下午1点起”等等。我在我的节目中把作品介绍给了读者,建议她们给自己列一个自己的“50种好东西”清单,她们很喜欢。

Q:是否有一些剧/电影/书籍可以推荐给artnet读者?

A:《我的天才女友》第三季开播了,费兰特的书和电影都值得看。《黑镜》系列值得反复琢磨,多年前的片子,毫不过时。

书籍的话,推荐《巴黎评论》系列,里面有关于创作的秘密,每次看都有收获。最近在看的杰夫·戴尔的《人类状况百科全书》给了我不少阅读的快乐。

李沧东的电影和小说(《鹿川有许多粪》《烧纸》)都好看。还有是枝裕和的电影和小说(《步履不停》《如父如子》)以及访谈录,如此诚恳的作者和导演。

艾柯的《美的历史》《丑的历史》以及汉斯·贝尔廷的《脸的历史》,是对艺术史感兴趣的读者的极好的读物。

Q:2021在你们眼中是什么颜色的?为什么?

A:2021年是罗斯科画的一幅作品中的那段褚色,它边缘模糊,可能下行成为黑色。也可能上升成为富有感染力的桔色。充满许多沉重的可能性。上升一定比下沉更难,更花力气。

Q:2022年有什么新年计划和愿望吗?

A:进行更多的阅读和写作。连接更多的“节点”,不仅仅是艺术圈内的“节点”,还有更多的行动者,一起“共存,违背、对抗相同的命运”。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。