- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术|“拼贴”是“为了更大的画面”,还是现实的弥合?

-

原创 2022-03-08

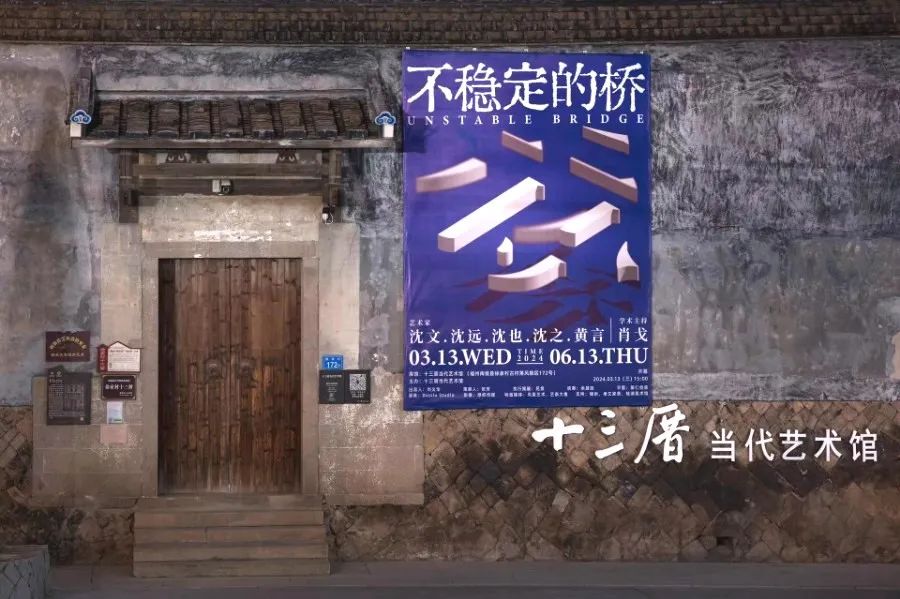

“拼贴”对于艺术创作者来说并不是一个陌生的词语,这个词早在20世纪就已经出现了。这个行为的起源无从考证,有些说法将其发生指向了立体主义大师毕加索,他将真实的材料贴在画布上企图打破二维平面绘画。大卫·霍克尼认为,立体主义的“拼贴”(collage)手法是20世纪艺术的重要发明。2022年3月8日,APSMUSEUM就举办了一场以“拼贴”为线索的当代艺术展览。

此次展览邀请了蔡东东,雷磊、凌云&杨福东、刘鼎、罗永进、倪有鱼、任泠霏、王功新、尹秀珍、于吉、张恩利、周啸虎共12位(组)艺术家参与,他们都曾在创作中巧妙地运用了“拼贴”这一手法并进行了延伸,反映了个体对于社会多面的思考和感受。

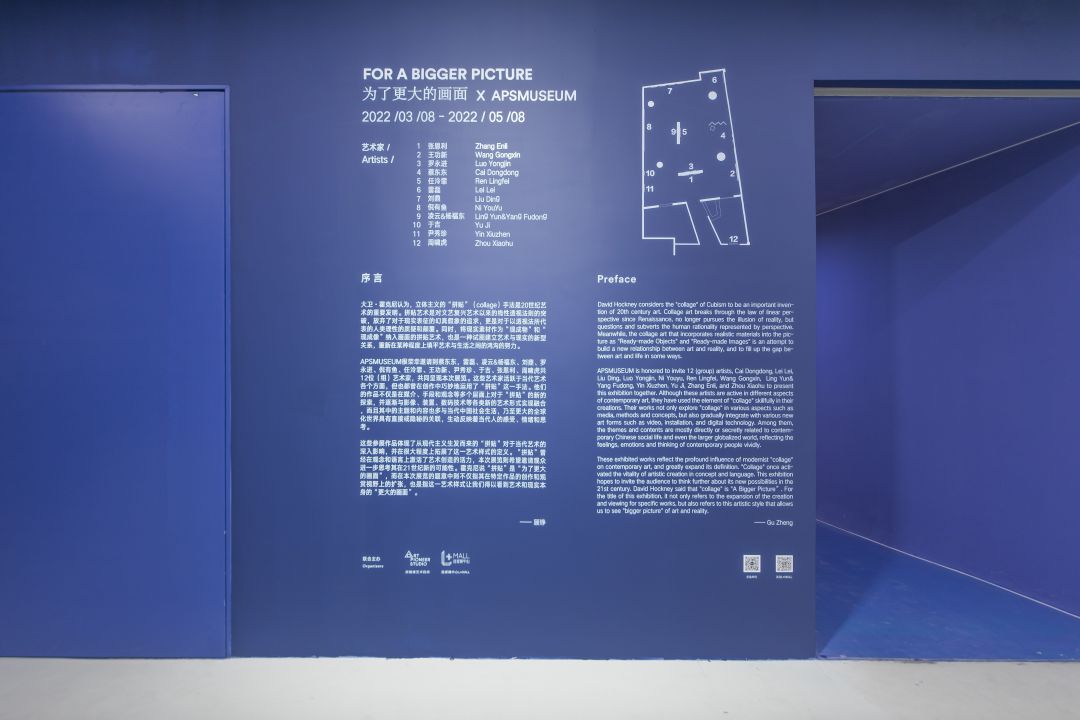

顾铮谈此次展览的学术理念

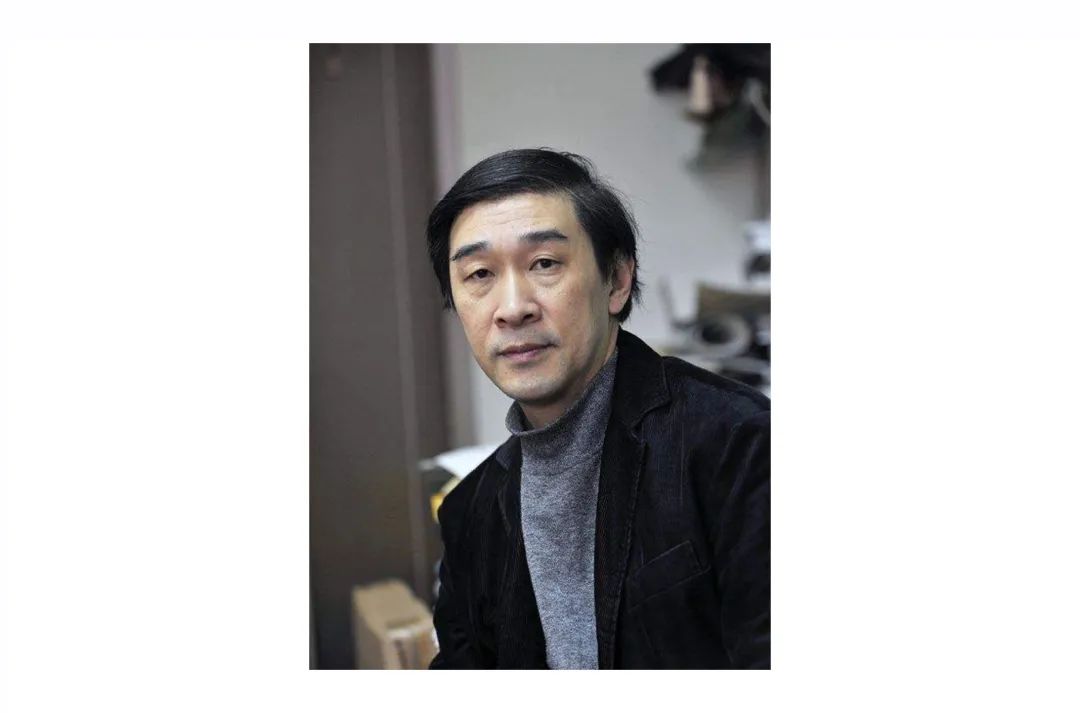

▲ 本次展览的学术主持顾铮

本次展览的学术主持是复旦大学新闻学院的顾铮教授,他长期以来一直对于影像艺术保持着密切的关注,不仅撰写了大量的评论文章,还从事着影像艺术的创作工作。顾铮对于“拼贴”(collage)的观念和手法十分关注,而中国当代艺术的创作者是怎样认识这种手法的,以及艺术家们是否提供了这种手法新的可能性,是顾铮长期思考的问题。

在与APSMUSEUM创始人汪斌进行沟通后,两个人都觉得策划一场以一种特定艺术手法的展览,是一件可行性非常高的事情。由于两人都保持着对于中国当代艺术发展的密切关注,所以对于艺术家的工作和作品都十分熟悉,参展艺术家名单就在商议中产生了。而顾铮还要考虑到摄影艺术家的题材、手法等表现方式的问题,实验性也是他关注的一个重点。“那么现在来看,这些作品所呈现出的观念,以及对于材料的选择和使用都非常的丰富。APSMUSEUM能够愿意做这样一个具有学术探讨性质的展览,我非常高兴。” 顾铮说道。

顾铮认为拼贴艺术是20世纪现代艺术中一个重要的创造:

“它打破了文艺复兴时期以来的线性透视传统,让人们扭转了单一视点看世界的习惯。同时,拼贴也向人们给出了理解和阐释世界可能性的新方式,试图建立艺术与现实的新型关系。也就是说,拼贴把现实生活中许多不同的材料呈现在在一个画面中,不论是二维还是三维,这种重构的事物产生了新的意义。”

“这次参展的拼贴作品中,张恩利的作品先是使用印刷品进行拼贴,然后再以手工绘画的方式加入其中。倪有鱼的作品以老照片为素材,按照某种视觉形式和线索加以重新整合为一种‘摄影蒙太奇’。雷磊从过往的材料中寻找新的视角,发掘了过去之于当下的意义。王功新的作品对拼贴可选材料也进行了新的探索,他把的屏幕和其他材料整合成为一件三维的作品”。

“蔡东东的作品虽然看起来就是一件装置作品,但装置里边又包含了图像的拼贴手法。以前我们认为拼贴是一种在二维平面中,通过叠加图像来产生意义的手法,所以蔡东东的作品在某种程度上重建了我们已有的一种认知,是一种三维空间的拼贴。另外,周啸虎的作品,是在一种流动的时间下对于大量图像素材进行重组,这种带有实验性的尝试也为我们从另一种视角认识拼贴带来了启示。”顾铮说道。

▲ 展览现场:蔡东东作品 致谢艺术家及The Cloud Collection

拼贴:新的画面的诞生

▲ 展览现场

展览中映入眼帘的第一件作品是张恩利的《头发》系列。头发是时尚杂志中大量出现的事物,时尚的重要组成部分。而经过艺术家的拼贴以及在空隙中加入绘画元素后,杂志中的头发素材转换为了一种笔触,而绘画反而具有一种真实头发的效果。

▲张恩利;《头发》;综合材料拼贴;1100x800mm;2014

王功新此次参展的作品一部分具有炫丽的天然质感,另一部分则是由颗粒感很强的屏幕组成。当二者拼接在一起,并加入了一个移动的摄像头之后,将材质的对比引入了广泛的、对于社会关系的探讨中。王功新的作品提供了一个可以讨论的空间,引领大家进入一种参与探索的状态。

▲ 王功新;《旁观者》;大理石板、led灯、3D打印灯、牛皮、电视屏、摄像头、马达;1810x1850x130mm;2020

罗永进将上海陆家嘴的两个标志性建筑进行了拼贴,本来一张照片就可以记录的建筑形象,被艺术家全部等分为对称的2列、14个矩形。罗永进的作品与此次展览的标题“为了更大的画面”相关,一种观看上的分解反映了城市中现代人的生活境遇。

▲ 左:罗永进;《东方明珠》;印数10 ;艺术微喷、艺术纸 、铝框;2870x560mm;2006;右:罗永进;《金茂大厦》;印数10 ;艺术微喷、艺术纸 、铝框;1820x660mm;2005

蔡东东此次参展的三件作品都饶有趣味:用老照片拼接成的新屏风旁边放着一个带有镜头的镜子,漆黑的夜晚有两个月亮,带有柏拉图洞穴隐喻的照片、绘画与镜面的拼贴作品,共同传递出一种对于过去冷峻的思考,以及带有审美性的反思。

▲ 蔡东东;《夜晚》;明胶卤化银照片、 亚克力、 镜子 、木头 、摄影镜头 、布 ;2000x2000x2000mm;2018 致谢艺术家及The Cloud Collection

任泠霏的作品《翻新》比较符合人们对于拼贴的认知,即在平面中对于不同的素材进行组合。艺术家将具有鲜明时代特征的家庭照片并置在了一个空间当中,诸多情感相互之间的渗透产生了某种温度,而对于身份、家庭与历史的探讨也将由此展开。

▲ 任泠霏;《翻新》;收藏级艺术微喷,UV 微喷,亚克;1680x1092mm;2021

雷磊通过回收北京垃圾站中丢弃的相机胶卷收集素材,之后通过动画的形式让这些被抛弃的私人生活进入公共视野。在展览的作品《周末》中,雷磊将一个记录连续动作的摄影,再度在动画中还原为一个连续的动作,让观众体会影像间的互动性。

▲ 雷磊参展作品,从左至右:《动势 5》;1260x1080mm;2019。 《动势 9》;1200x1020mm;2019。《周末》;影像;6分45秒;2019。

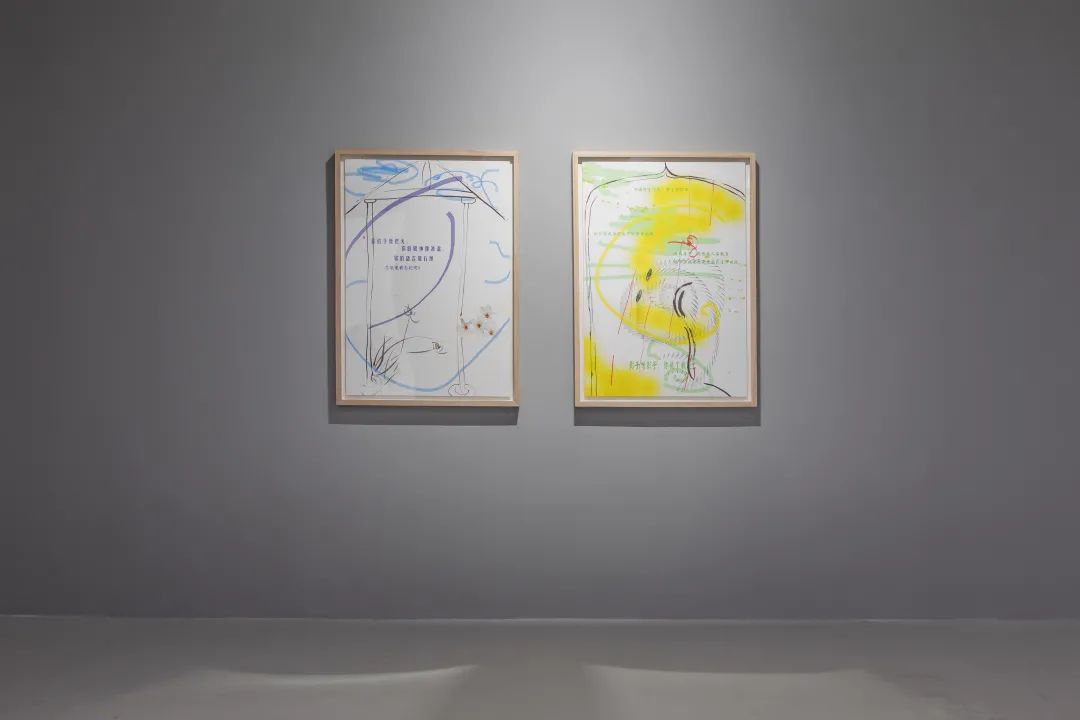

刘鼎使用电脑与手工结合的方式进行数码作品的输出,在他的作品中可以看到色彩斑斓的汉字还有线条。这种视觉的呈现方式并不能算是陌生,在生活的很多地方都能遇到这种语言的部分形态,这反映了人们认知和描述世界的一种思维路径。

▲ 刘鼎;《世界的词语》系列;纸上综合材料;每幅 1200x1700mm;2021 年

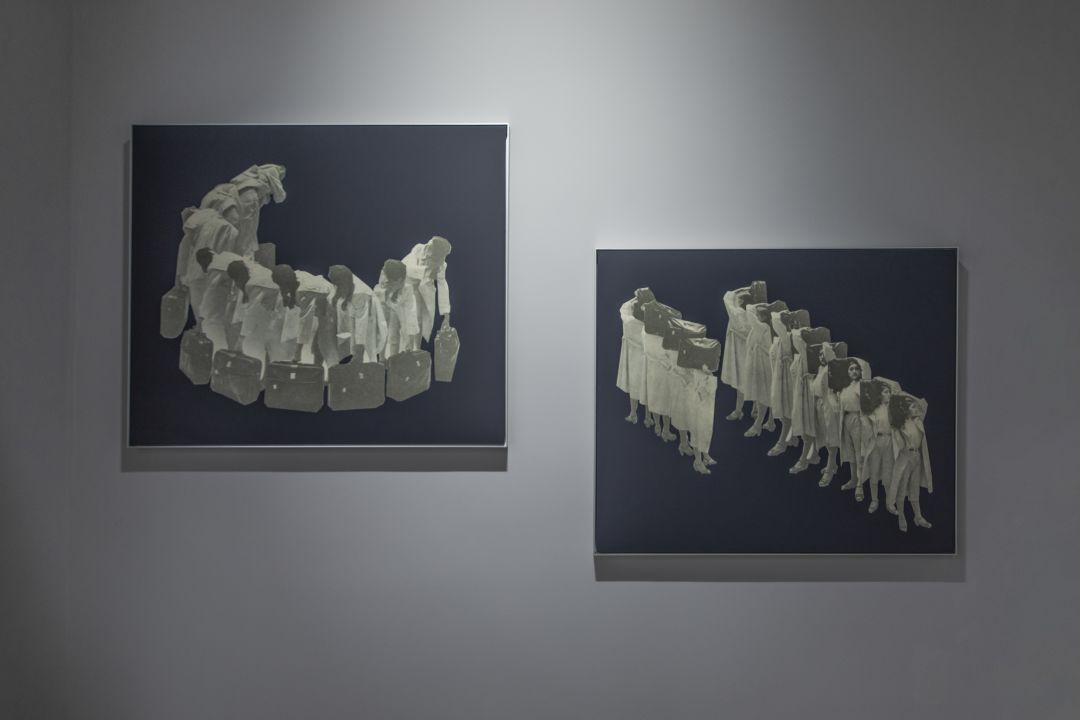

倪有鱼同样也是在全世界范围内收集老照片和老物件,之后将它们带回工作室进行创作。他将20世纪前后的黑白原版照片、运用散点透视法进行几乎无缝的拼接,成为一幅空间合理错位的全景照片。倪有鱼的《三座火山》也是对旧物、绘画、电子设备的一件“视觉拼图”。

▲ 展览现场:倪有鱼作品

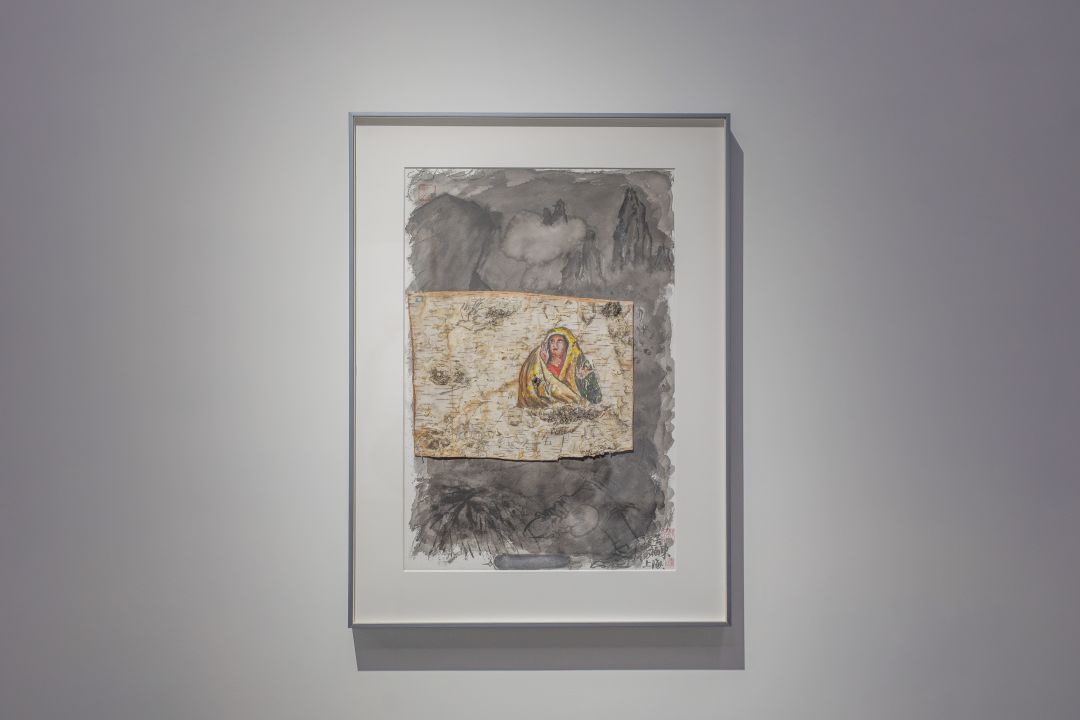

凌云&杨福东的作品是将一个绘有宗教图像意味的桦树皮,贴在了一幅纸本水墨上。这种拼贴的手法稍显粗暴,而作品却又使用了一种古代的话语命名,无疑让这种割裂感再度加重。这件作品暗示了一种遗世独立的状态,以及私人化的时间表达方式。

▲ 凌云、杨福东;《拜星月慢》;油画颜料、墨水、白桦树皮、水彩纸;拼贴绘画600x400mm;2021

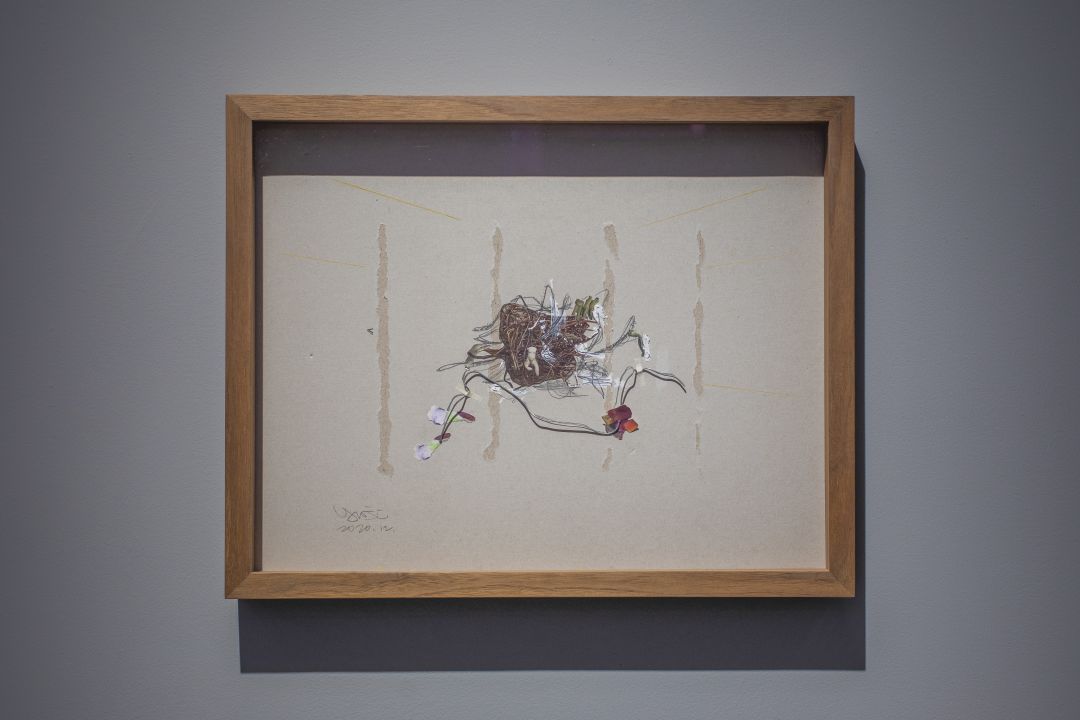

于吉《不准确的草图-ForagerNO.1》中,可以看到艺术家以往作品的痕迹。这件作品是在作为未完成时的草图中,加入作品完成后的局部拍摄的微喷。艺术家将两段时间进行了重合,但这种叠加并不是为了检验,而是对于时间、空间和移动进行的反思。

▲ 于吉;《不准确草图-Forager NO.1》;纸、石膏、白胶、铁丝;460x360mm;2020

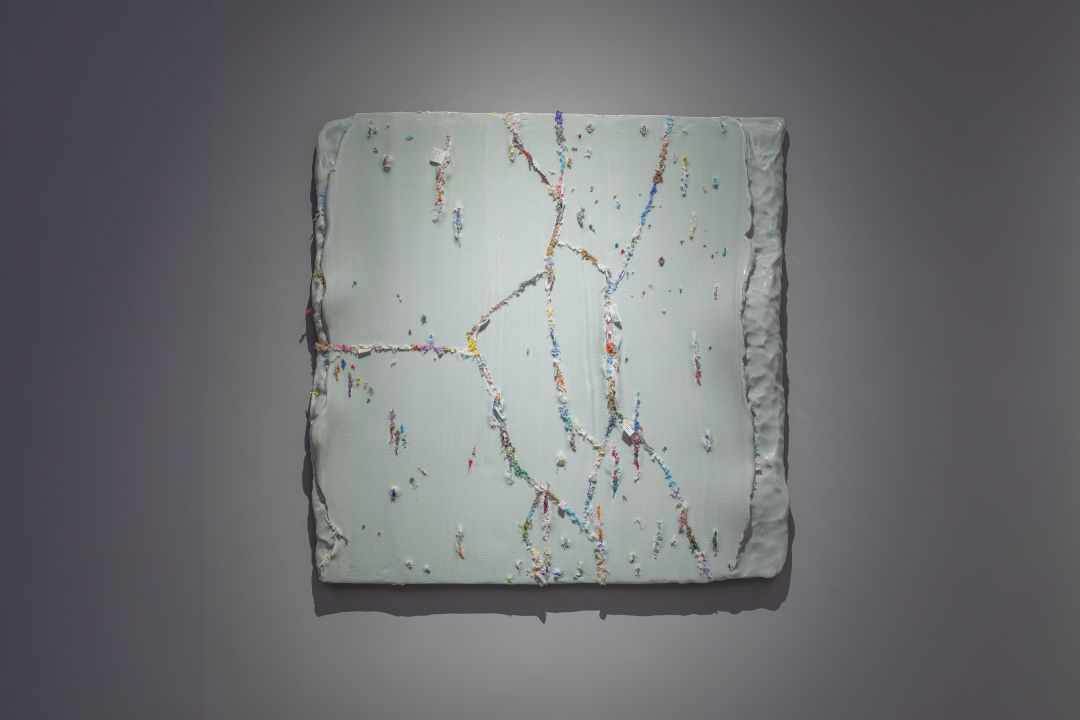

尹秀珍将瓷土制作出裂痕后施釉入窑,再在烧好的瓷器缝隙里塞上碎布条和扣子。那种尹秀珍特有的细腻、耐心在作品中流动,历史记忆和私人生活由此展开叙事。这种差异材质间的对比是艺术家再创作中一直追求的状态,体现了作为个体叙事者的一种态度。

▲ 尹秀珍;《Wall Instrument No. 16》;陶瓷 , 旧衣服;1020x1020x120mm;2018-2019

周啸虎从2016年开始使用提线木偶进行动画创作片,一些奇怪的木偶在他的作品中产生了魔幻的效果。移动的木偶在拼贴的背景中,努力模仿着人的移动方式,似乎是一种错位的欲望。非常有趣的是,商场随机播放的音乐为橱窗中周啸虎的作品提供了一种带有节奏感的配乐,这种在地性的观看又何尝不是一种错位的“拼贴”?

▲ 周啸虎;《地上乐园-迷走山水》;提线木偶动画;2022

展览之于当下的观看意义

拼贴最原始的概念,就是在一个平面上移动材料,使之相互重叠;或剪或撕的碎片和形状、找来的或制作出来的物品、颜色和纹理,这些都可以随意安排位置,直到它们形成了和谐或不和谐的画面,达到“恰到好处”的感觉。拼贴作为一种艺术创作手法,在波普艺术中获得了很强的生命力。杂志的出现为拼贴提供了重要的素材,而背后的动力则是信息传播的扩张。与此同时,拼贴已经不再局限于纯艺术的绘画,而用于雕塑中的概念“集合艺术”(assemblage art),多少也受到拼贴的渗透。

▲ 第一件所谓的集合艺术作品:毕加索于1914年创作的《苦艾酒杯》,图源网络

拼贴进入了摄影、电影、文学等领域,具有了更加广泛的社会意义。从创作的角度来看,拼贴是对作品的各种能指,即对作品的各种材料进行随心所欲的组合。由于使用非贵重材料和意外材料,保证了作品能指的开放性。这种引用行为具有准批评的作用,它明确分开了物品、视觉、事实部分和间离感。

我很好奇为什么在当下举办这样一个展览,我很诧异的是同汪斌进行交谈后得知,这场展览在年前就已经确定了。克罗齐曾说“一切真历史都是当代史”,这句话很能体现历史之于当下的意义。当然对于历史的书写充满了太多的选择与审查,而物质文化渐渐成为历史的见证者,也被艺术家们所再度使用来瞄准当下。当下人们关注的热点话题就是俄乌战争,其次是疫情的发展。俄乌战争可以说是地缘政治导致的一种撕裂,而欧洲社会对于俄罗斯的制裁也在加深裂痕;疫情的发生给国际、国内间的交流带来了诸多不便,人与人之间的社交距离也造成了理解上的隔阂。

所以,社会越来越撕裂,而人也变得越来越脆弱。那么,怎么样弥合已经撕裂的局面?例如各国都出现了不同程度的贫富差距问题,而这种经济上的不均衡很难通过建制化的手段来改变,这种手段往往只会适得其反、加强了现有的秩序。将艺术中的“拼贴”转移到社会中,实际上就是一种对于秩序的建构,从素材将原有的秩序中抽出,放入一个新的秩序中。那么“一国两制”算不算是一种拼贴?艺术的拼贴思维会不会弥合社会的撕裂?我想,这是展览“为了更大的画面”的现实意义。

作为“拼贴”的APSMUSEUM

此次展览中,艺术家的作品在主题和内容也多与当代中国社会生活,乃至更大的全球化世界具有直接或隐秘的关联。那么,APSMUSEUM算不算是一种拼贴?一个非营利的艺术空间立于商业空间,也可以被视为一种拼贴。APSMUSEUM努力建立当代艺术与上海生活的新型关系,在某种程度上说也弥合了艺术与生活之间的鸿沟。

▲ APSMUSEUM空间效果图,图片来源:APSMUSEUM

正如展览中提到的,霍克尼说“拼贴”是“为了更大的画面”,而在本次展览的题意中则不仅指其在特定作品的创作和观赏视野上的扩张,也是指这一艺术样式让我们得以看到艺术和现实本身的“更大的画面”。APSMUSEUM已经开启了2022年的展览计划,通过展览让城市的生活变得更加多元。而陆家嘴中心L+MALL毫无疑问也是具有“拼贴”气质的,在商场的入口处,一个巨大的橱窗轮番展示新媒体艺术家的作品,让整个街区具有了特殊的气质。

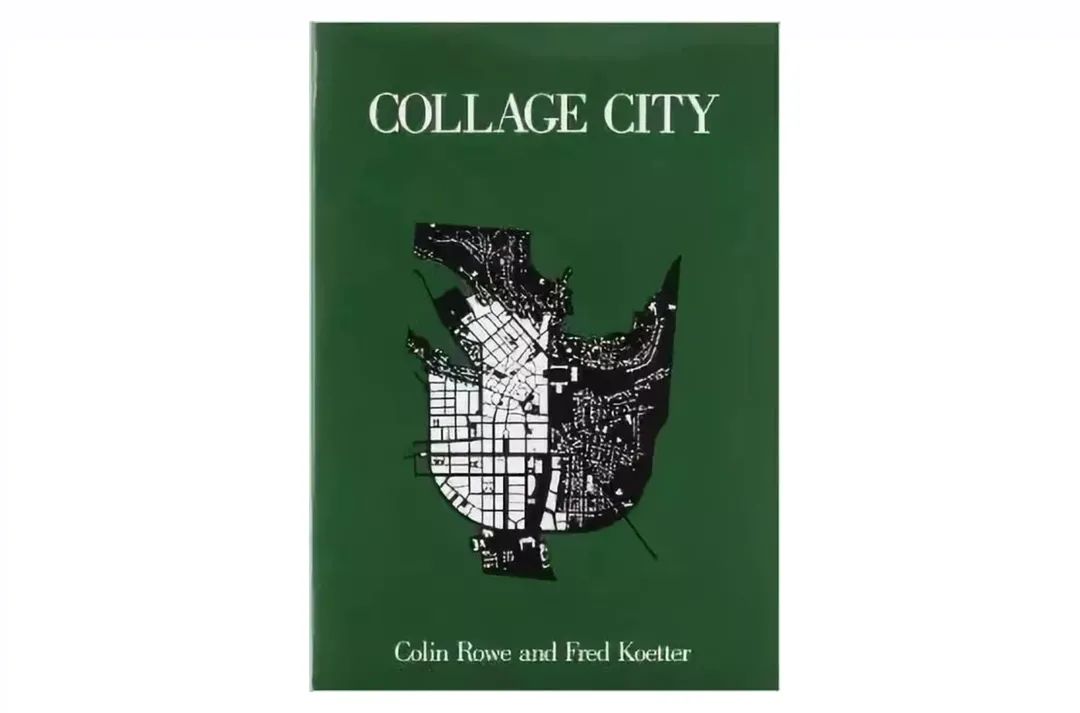

实际上,“拼贴城市”(Collage City)的概念已经诞生,但是首倡者柯林·罗(Colin Rowe)和弗瑞德·科特(Fred Koetter)想要探讨的是建筑与城市之间关系。两位研究者认为城市是复杂与多元的,建筑设计是对纷繁的城市状态的积极响应;而作为技术层面的“拼贴”,是指建筑设计要建构在对城市肌理的尊重之上,以多样化的方式应对具体的情况,达到与周围的环境进行协调。所以,当代艺术作为一种与城市生活“拼贴”的媒介,可以通过展览的形式来释放人们的创造力,尤其是需要回溯历史、反思社会环境和进行思维的碰撞。

张恩利

1965 年生于吉林。1989 年毕业于无锡轻工业大学艺术学院,现生活工作在上海。张恩利的作品一直专注于描绘寻常事物以及日常生命活动的痕迹。他常将勾画出的无以名状的线条与抽象掩映的色块相互转化,使画面获得具体的质感与体量感。他的绘画装置作品通过融合环境、历史与个体经验的体悟,创造性地将观者置于时间与空间叙事的双重虚空之中。张恩利通过描绘常在事物的不同角度,引发观者对“存在”这个命题的不断思考。

王功新

1960 年生于中国北京,1978 年考入首都师范大学美术学院,1982 年毕业后留校任教。1987 年作为访问学者赴美国纽约州立大学,硕士研究生学习。2002 至 2007 年在中央美术学院担任客座教授。2013 年获英国伦敦“奥利弗”戏剧金像奖最佳影像设计大奖提名。2014 年获得纽约州立大学荣誉博士。现生活创作在北京与纽约。

罗永进

摄影艺术家,出生于上世纪60年代,1982年毕业于洛阳解放军外语学院,之后就读于浙江美术学院油画系。1988年,他在广州美术学院攻读艺术硕士学位。后任中国美术学院上海分院摄影教师。期间,他在北京、上海、洛阳、广东等地创作。罗永进一直将建筑作为主要拍摄对象,他那些令人难忘的作品,不管是单张还是拼接,记录了中国近年来的迅速变化。十几年来,作为摄影家的罗永进主要是以对不同类型的建筑的表达确立自己在当代艺术中的地位的,《新民居》、《新衙门》、《加油站》、《城景》等系列共同建构了一种可靠的现实与图像的视觉连接,他的观察本身以及作品处理方式也因为一种含蓄的尖锐而获得肯定。这些图像的被阐释、被书写因而成为对大时代进行文化反省的例证。

蔡东东

蔡东东 1978 年出生于中国, 2002 年就学于北京电影学院,他以摄影 ,装置 , 录像作为主要创作媒介,目前生活工作于北京 / 柏林。2021 年出版摄影书《生活史》;2018 巴黎摄影博览会纽约时报报道其为展现摄影创作新方向的 8 位艺术家之一。2015 被评选为 TOP20 中国当代摄影新锐。

任泠霏

任泠霏,本科毕业于东南大学美术学专业,双硕士毕业于纽约视觉艺术学院纯艺摄影、录像及相关媒介专业,美国乔治梅森大学艺术管理专业。曾获FORMAT摄影大奖、 Photo Fringe Danny Wilson Awards专业评委大奖,Alice Beck-Odette创作基金、IPA国际摄影奖荣誉奖等。作品在纽约国际摄影中心、三影堂、芝加哥滤镜画廊、北京在三画廊、英国Photo Fringe、丽水摄影节、平遥摄影节等展出。现工作于纽约Fotografiska摄影博物馆,纽约摄影艺术杂志《Musée》高级图片编辑,《Wallpaper卷宗》《WSJ. Magazine》摄影师,同时是一名独立策展人。

雷磊

雷磊是导演、实验影像艺术家。1985 年出生于中国江西省南昌市,作为实验影像艺术家,他的创作同时涉及录像,绘画,音乐,装置和多媒体剧场演出等。2009 年获得清华大学美术学院信息艺术硕士学位。2014 年获得亚洲文化协会蔡国强奖学金。2017 年任洛杉矶加州艺术学院(实验动画专业)教授。2018 年任奥斯卡动画长片及短片单元评委。2019 年他的第一部电影长片《动物方言》入选柏林电影节论坛单元。

刘鼎

刘鼎现居北京,是艺术家和策展人。他的艺术创作与策展实践从思想史的角度将历史与当代进行有机连接和多角度的描摹与凝视,以多重线索展开对中国艺术的主体性叙述。刘鼎曾参加过第二届银川双年展、第14届伊斯坦布尔双年展、第八届亚太三年展、第八届上海双年展、第三届新奥尔良双年展、第八届台北双年展、第二届广州三年展、第四届首尔媒体双年展等重要展览,并于2009年参加第53届威尼斯双年展的中国馆。他的作品也在国内外艺术机构和美术馆中广泛展出。

倪有鱼

一位常居上海、柏林的艺术家,2014年CCAA最佳年轻艺术家奖获得者。从2005年起,倪有鱼曾在上海开始当代艺术展览的策划和艺术个案的批评写作。自2007年起,他开始成为独立艺术家。他曾受邀在上海美术馆、台北当代美术馆、余德耀美术馆、加州橘郡美术馆、德国Konstanz Kunstveren以及贝浩登、CFA柏林和Galerie Obadia巴黎举办个展。并被布鲁克林美术馆、新加坡美术馆、香港M+美术馆、香港艺术馆、上海外滩美术馆、余德耀美术馆、和美术馆、悉尼白兔美术馆、首尔阿拉里奥美术馆,柏林Me美术馆、希克收藏、DSL收藏及瑞士齐斯拉艺术基金会、SoAP、南京艺术学院美术馆等机构收藏。

凌云

凌云,自由创作人,编剧,动画。曾任时尚杂志编辑,出版有实验小说集《水仙月的赋格》,目前工作生活于上海。

杨福东

杨福东,1971 年生于北京。毕业于中国美术学院油画系。中国最有影响力的当代艺术家之一,杨福东从九十年代末起就开始从事影像作品的创作。无论是摄影、绘画、电影还是装置,均以多重的文化透视、交错的时空体验形成独特的文化视觉诠释。他的作品具有明显的多重透视特征,其作品探讨着神话、个人记忆和生活体验中身份的结构和形式 ,每件作品都是一次戏剧化的生存经历,一次挑战。曾参加德国卡塞尔文献展、威尼斯国际艺术双年展、法国里昂双年展、上海双年展、亚太当代艺术三年展等多个重要的国际当代艺术大展。

于吉

于吉(b. 1985,上海)于 2011 年获得上海大学美术学院雕塑系硕士学位。于吉的创作以雕塑和装置为主,亦涉及行为及影像。她的工作常常从材料出发,以雕塑为基础媒介,发展成更为复杂的艺术语言。伴随其雕塑一同出现的现场行为作品总是好像精心处理过的“劳动现场”,透露出人与物质之间,脆弱而朴实的关系调整。尽管这是一件拼贴作品,但同样带有她雕塑和装置作品中所特有的趣味和形态。

尹秀珍

尹秀珍 1963 年生于北京。1989 年毕业于首都师范大学美术系,现在北京生活和工作。尹秀珍从上个世纪九十年代初开始了她的当代艺术实践,她的作品具有实验性和多样性,把不同人的经历、记忆和时代的印痕作为创作的元素之一,并对材料进行反思和实验进行了大量的不同形态的艺术创作。作品涉及装置、行为、陶瓷、影像、绘画雕塑等众多领域。

周啸虎

周啸虎 1960 年生于中国常州,毕业于四川美术学院。现生活工作于上海。周啸虎是中国视频动画的先锋人物,自 1998 年起,他开始用计算机进行艺术创作,试验定格动画、视频装置等。作品自由跨越多种艺术媒介,涉及动画、录像、装置、绘画和综合行动项目等。周啸虎致力于推动综合艺术的能量剧场,拓展着我们对世界习以为常的观看和认知方式。他的标志性风格是在影像和真实物体间创造出不同的图像层次,他的作品反映了数字时代中,历史在其特定细节可能被放大、误读、篡改和遗漏的情况下是如何被记录的。标志性风格是在影像和真实物体间创造出不同的图像层次,他的作品反映了数字时代中,历史在其特定细节可能被放大、误读、篡改和遗漏的情况下是如何被记录的。

参展艺术家(按首字母顺序):蔡东东、雷磊、凌云&杨福东、刘鼎、罗永进、倪有鱼、任泠霏、王功新、尹秀珍、于吉、张恩利、周啸虎

学术主持:顾铮

策展人:施瀚涛

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。