- 0

- 0

- 0

分享

- 国有博物馆数字化成果的著作权保护与限制

-

原创 2022-03-11

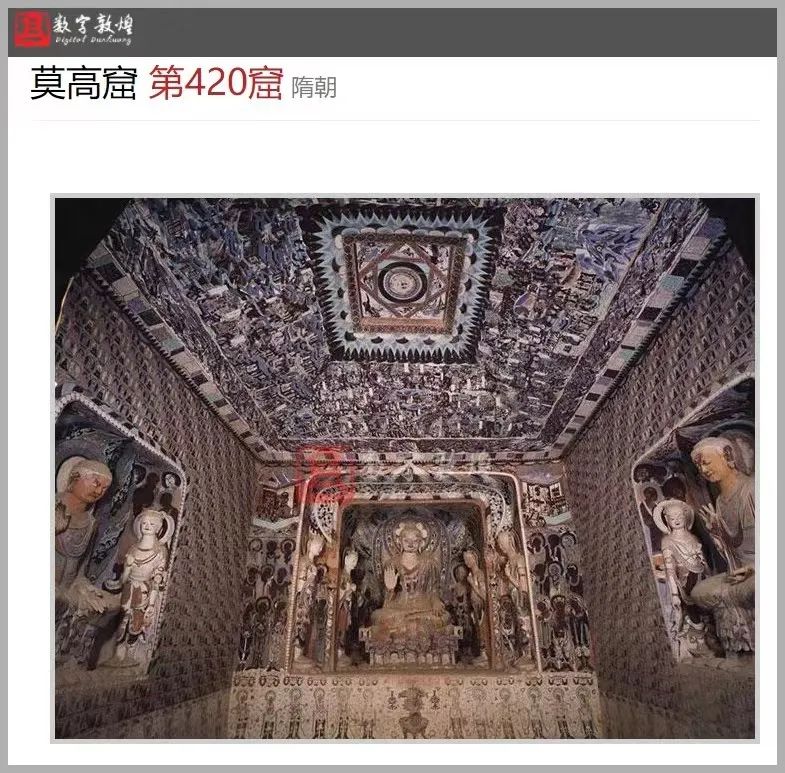

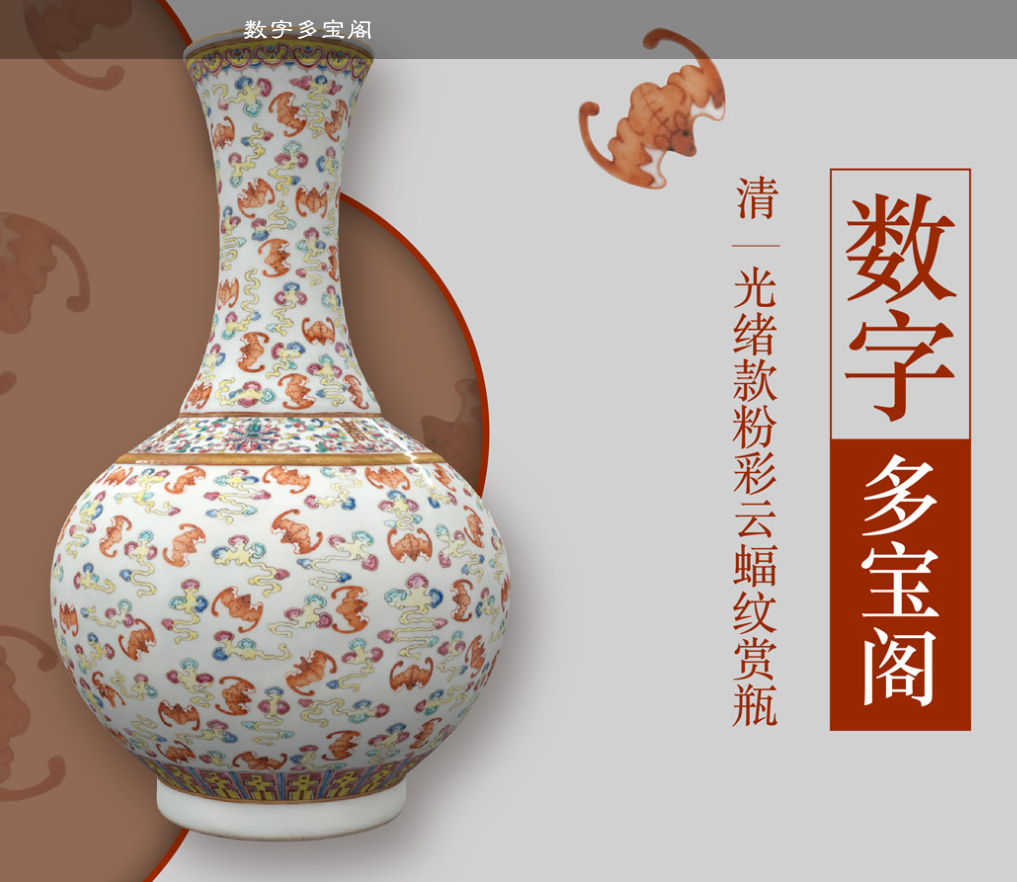

近年来,随着数字技术的发展及博物馆数字化建设的不断推进,越来越多的博物馆数字化成果为公众所接近和利用,网络的开放性、数字化成果的易复制性以及博物馆对数字化成果著作权管理意识的不足等使得相应的著作权纠纷也在不断增加。国有博物馆数字化成果是指国有博物馆在数字化建设过程中形成的所有数字化信息资源,主要是藏品数字化成果,如藏品的图片、影像、数据库等,国有博物馆数字化具代表性的成果有“数字敦煌”与“数字故宫”等。

国有博物馆数字化成果具有互联网信息传播不受时间和空间限制的特点以及数字信息的共享性和易复制性,此类数字化成果的著作权存在易被侵权的风险。国有博物馆作为非营利的社会公共文化机构,具有显著的公益属性,国有博物馆中的文物资源属于社会公众所共有,国有博物馆数字化成果的著作权既要得到应有的保护,也要受到合理的限制。现阶段,我国众多国有博物馆对馆藏资源数字化成果的利用呈现不均衡的两极态势,有些博物馆对数字化成果“保护不充分”,有些是“保护过度”。

部分国有博物馆数字化成果著作权保护不充分

随着互联网及数字技术手段的发展,国有博物馆对馆藏文物的数字化也呈现着多种多样的方式,从最开始的拍照摄影,到现在的3D打印以及运用虚拟现实技术实现对不可移动文物遗址的数字化复原,技术的发展使国有博物馆数字化成果呈现出不同的发展态势。对国有博物馆数字化成果的著作权进行保护具有必要性:首先,有助于国有博物馆加强对其智力成果的保护,使更多馆藏资源得到合理利用,调动国有博物馆利用馆藏资源发展文创产品的积极性;其次,社会公众通过互联网能更多地接触到馆藏资源的数字化成果,了解到文物背后所蕴含的文化价值;最后,国有博物馆数字化成果的著作权保护可以促进馆藏文物的活化利用,促进文化事业及产业的发展,增强中华文化的国际影响力。

通过北大法宝与中国裁判文书网,以“博物馆 著作权”“博物院 著作权”为关键词进行案例检索,检索到与博物馆有关的著作权纠纷有160多起。在160多起著作权侵权纠纷案例中,占比重最多的为文字图片、美术摄影类的侵权纠纷,均与博物馆数字化成果的著作权利用相关,如故宫博物院诉中国商业出版社侵犯作品使用权、获得报酬权纠纷案。在我国司法实践中,通常认为博物馆为藏品拍摄的照片构成《著作权法》上的作品,认为摄影是关于光与影的艺术,融合了创作者本人的独特选择,如前述案例法院就认定故宫博物院所拍摄的照片构成了《著作权法》上的作品。因此在判断国有博物馆数字化成果是否构成《著作权法》上的作品时不能一概而论,要从数字化成果的独创性出发进行判断,只要创作过程融入了创造性元素,就构成作品。

对于国有博物馆数字化成果的著作权归属,在实践中产生纠纷的原因大多因为博物馆在数字化建设过程中未利用好合同事先对著作权归属进行约定。如北京胡天博胜数码信息技术有限公司诉故宫博物院等侵犯著作权纠纷案、孙照筠诉中国电影博物馆侵犯著作权纠纷案。在北京胡天博胜数码信息技术有限公司诉故宫博物院等侵犯著作权纠纷案中,故宫博物院委托《中国国家地理》杂志社进行“古瓷三维动画”的制作,并无偿提供了大量的文献资料和影像资料,《中国国家地理》杂志社在制作过程中借用了胡天博胜数码信息技术有限公司的技术设备,并借调了该公司的部分职员,因此该技术公司认为其享有“古瓷三维动画”的著作权,但故宫博物院与《中国国家地理》杂志社约定“古瓷三维动画”的著作权归属于故宫博物院,且《中国国家地理》杂志社在借用设备与借调人员时,都向该技术公司支付了相应的报酬,因此“古瓷三维动画”的著作权归属于故宫博物院。通常可以将国有博物馆数字化成果的制作方式分为博物馆职员完成和对外委托技术公司完成两种方式,由职员完成的作品属于职务作品,需要在单位的规章制度、书面协议中进行约定与明确,此时,博物馆享有除署名权之外的其他权利,而委托外部技术公司完成的作品则应由合同进行著作权归属约定,无约定,著作权归受托人所有。

部分国有博物馆数字化成果著作权的过度保护

著作权的行使是有边界的,著作权的滥用会造成信息的垄断,最终导致文化的退步,因此,《著作权法》规定了著作权行使的限制,包括法定许可和合理使用,以便于信息的获取和文化的沟通。对国有博物馆数字化成果的著作权既要保护,也要合理限制。以某博物馆为例,其官网版权声明中规定“本网站包含的所有内容,包括但不限于整个网站、网站设计、文字、图片和音视频等内容,版权均属于博物馆或相关权利人所有,任何媒体、网站、单位或个人未经博物馆或相关权利人书面授权之前,仅供浏览,但不得以以下方式使用,包括但不限于转载、摘编、链接、转贴、复制、出版、公布、传送、分发或以其他方式使用本网站的任何内容,并严禁使用本网站未经授权的网页和内容进行商业活动”。中国商业出版社在某案的抗辩中提到:“文物是中华民族的共同财富,原告享有著作权的作品是国家文物摄影作品,其权利应当得到尊重和保护,但原告作为国家文物保管单位,不应利用其享有的特殊垄断地位来无限地索取自身的利益。”

如果自然人或法人对国有博物馆数字化成果的使用符合“合理使用”的“三步检验标准”,则构成对著作权的合理使用。在“三步检验标准”中,第一步是看对博物馆数字化成果的使用行为的性质与目的,若出于个人目的的研究、学习与欣赏,其使用行为须系非营利性行为,属于合理使用。若个人或法人对博物馆数字化成果的使用系商业行为,则需经过博物馆的授权,需向博物馆支付合理费用;第二步是判断使用行为是否与作品的合理使用相冲突;第三步是使用行为不得损害著作权人的合法权益,如署名权等。因此,若个人将某博物馆网站内的数字化成果下载保存于个人电脑中,以方便之后的学习与欣赏,属于《著作权法》上的合理使用。著作权合理使用制度的立法目的是平衡著作权人和社会公众的利益,更好地实现促进创新和增加社会福利的目标。因此法律在赋予著作权人广泛的权利时,出于对公众自由接近信息的保障,规定合理使用制度保障他人的自由使用。因此合理使用的精神内涵是自由使用,也就是免费使用,既不需要权利人的许可,也不需要向权利人支付报酬就可以使用。

平衡国有博物馆数字化成果著作权保护与限制的建议

第一,在数字化成果管理方面,可以对国有博物馆数字化成果进行分类管理与适度开放。在网络上可以公开发布像素较低、可供个人欣赏、研究的文物图片等,在保证公开的同时,也保障了公众对共享知识的可获得性。

第二,在技术措施方面,可以利用数字水印、时间戳等技术对数字化成果进行保护。数字水印可以追溯著作权的原权利人归属,时间戳技术可以明确侵权行为的发生时间,同时此类技术措施相比于照片或视频中的明水印,保留了作品欣赏的美感度,但此类技术也存在不足,即这些技术措施为侵权纠纷提供证据属于事后救济手段,具有被动性。

第三,在作品登记方面,要积极利用作品登记管理制度,对拥有著作权的作品进行登记确权。虽然著作权并非登记而产生,但根据相关司法解释,著作权登记证书可以作为权利归属认定的“初步证据”,一方面,登记可以使博物馆明确其拥有何种著作权、其自身的权利内容有哪些,构建“作品清单”;另一方面,也向社会公众起到公示的作用,以免因著作权权利归属不清而产生纠纷。

第四,在博物馆数字化成果管理方面,可以利用著作权集体管理制度做好数字化成果著作权的管理和授权工作。如大英博物馆采取托管的方式对数字化成果进行著作权授权,将数字成果的著作权托管给大英博物馆股份有限公司,由大英博物馆股份有限公司成立专门的大英博物馆影像网站,通过该网站完成影像作品的搜集、购买、授权与下载服务,直接而高效。我国可以充分利用著作权集体管理组织来进行著作权授权,或通过博物馆协会统一对国有博物馆数字成果的著作权进行授权管理,以弥补博物馆单方面授权的不足。

国有博物馆肩负保存、活化文化遗产资源、促进民族文化血脉传承及知识共享的社会职能,其数字化成果借助互联网及新媒体传播所呈现的“随时可及性”与“无偿性”与著作权所强调的“专有性”与“有偿性”之间存在一定程度的冲突,在坚持“国家利益、社会利益、私人利益相平衡”的原则下,做好国有博物馆数字化成果的著作权保护与限制,使国有博物馆在保护自身著作权权益以维系其后续发展的同时,确保社会公众对于博物馆藏品所承载的公共知识的获取与利用,促进我国文化事业与文化产业的协调可持续发展。

编辑:卢 阳 邓生涛

审核:冯朝晖

复审:崔 波

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号博物馆中国 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。