- 0

- 0

- 0

分享

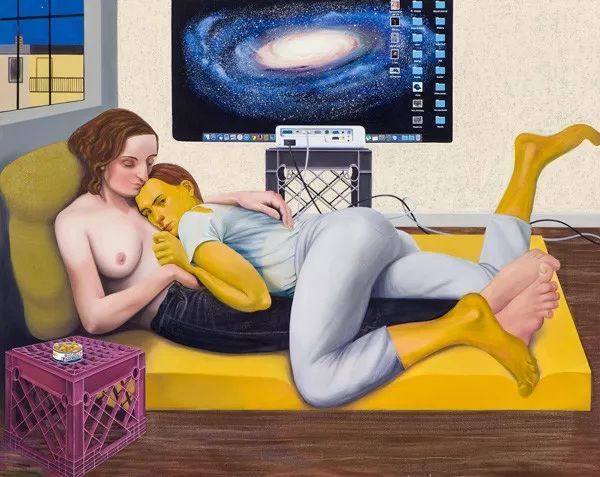

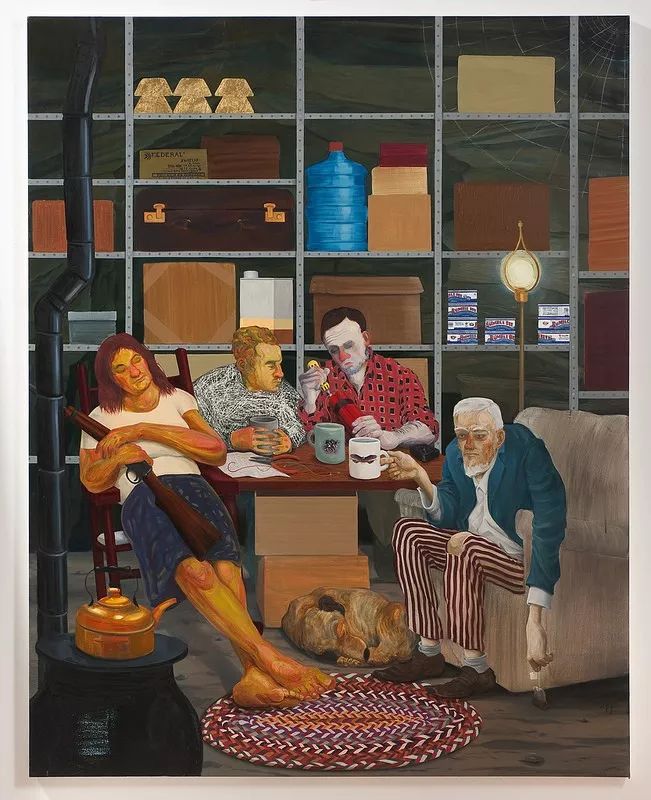

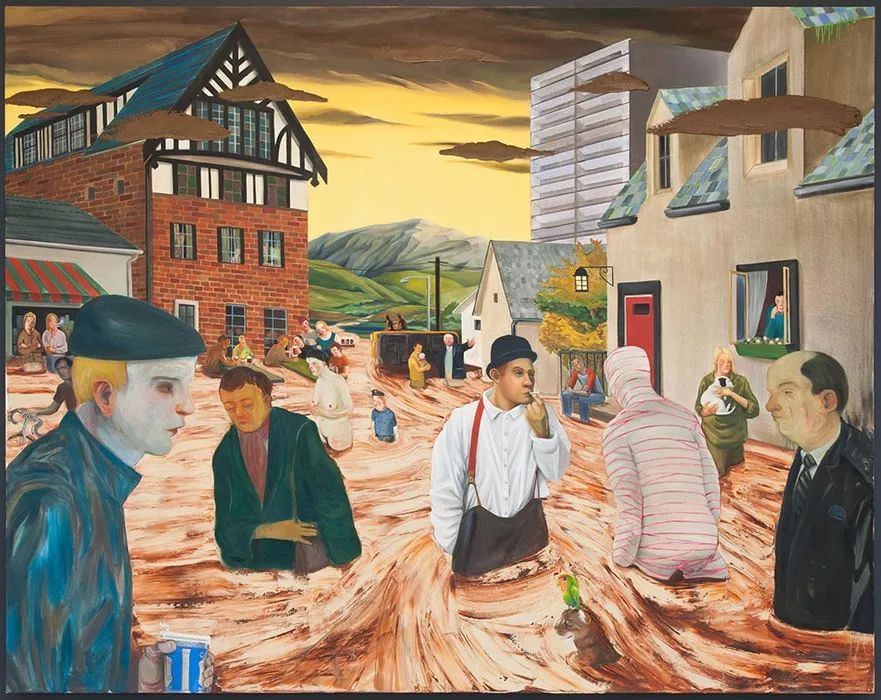

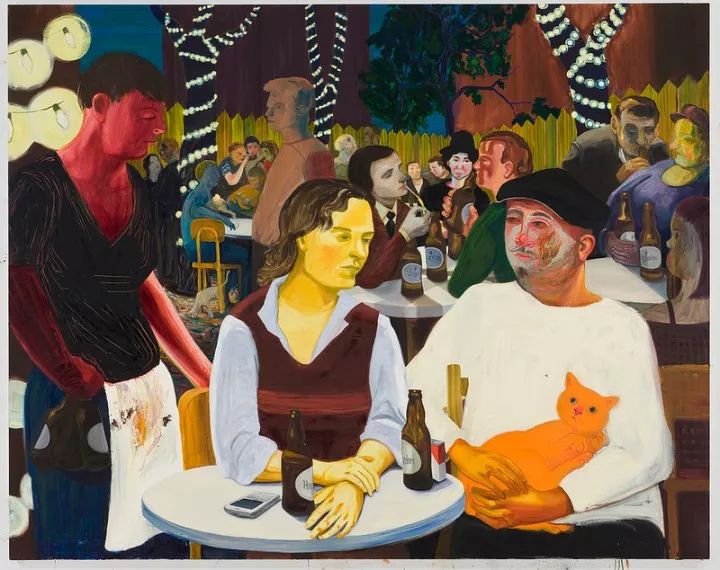

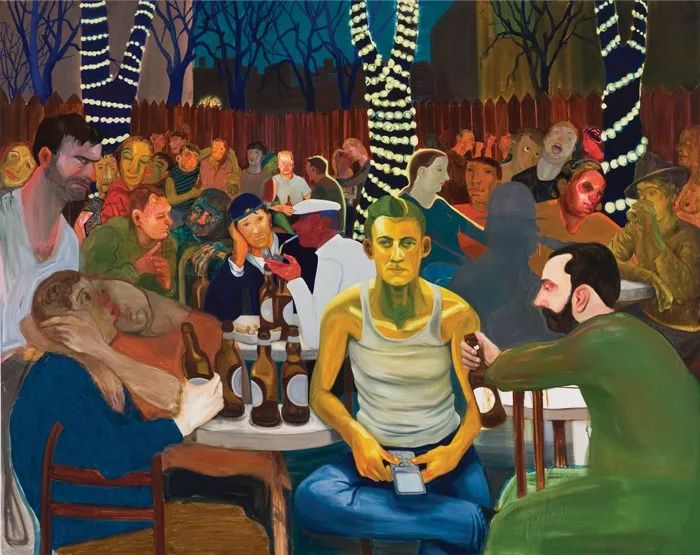

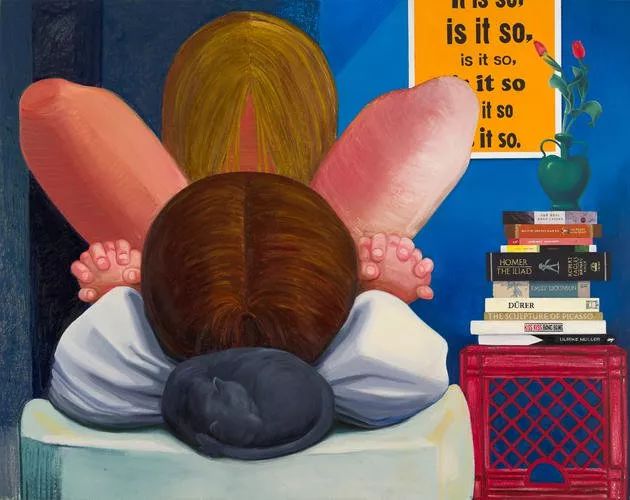

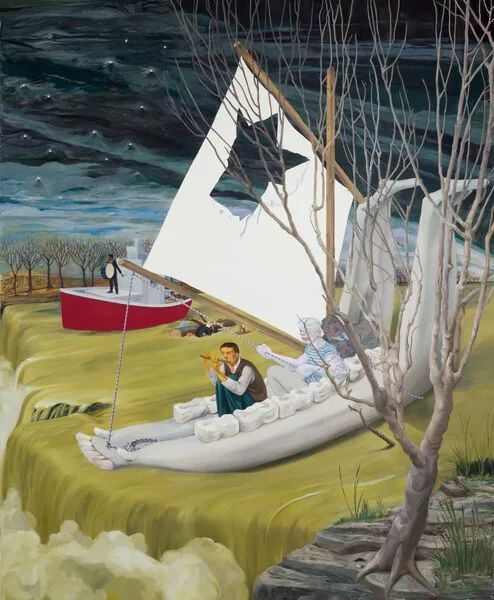

- 妮可·艾森曼 Nicole Eisenman | 生命是场孤独的狂欢

-

2022-04-23

NICOLE EISENMAN | Sorry Lot #4

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号库艺术 Kuart ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。