- 0

- 0

- 1

分享

- 构建艺术乡建“新主体”——以重庆璧山莲花穴艺术村落活化项目为例

-

原创 2022-07-14

内容摘要

内容摘要:本文以重庆璧山莲花穴艺术村落活化实践为例,提出了以“艺术引领+设计介入+文化驱动”“艺术引领+全链条参与+全领域进入”的模式来全面介入乡村“五个振兴”建设的具新路径。即:分别从艺术参与设计介入出发,从建设营运机制出发,从“新主体”的需求和具体现场出发,从持续生长的理念出发,达到各方凝聚共识,同构预期,共筑艺术乡建“新主体”的目标,提出“你中有我,我中有你”的规划原则,融入文化活动艺术作品和稻米良田村落乡居共处同聚,实现“产业景观化,景观产业化”,并以此营造艺术世界和原乡生活无缝衔接的艺术村落现场。

关键词:乡村振兴、艺术乡建、村落活化、“三变”政策

引言

传统村落的形成,是中国历史长期演化的综合体,是乡村悠久历史和人文活动的凝聚。中华农耕文明传统的延续,需要生机勃勃的乡村去孕育、去承载,传统村落在今天所面临的状况就是百年中国历史演进遗留下来的背影。随着乡村振兴成为国家战略,乡土中国成为文化寻根的对象和场所,传统村落作为乡土农耕文化的载体,对它的保护和发展变得极为重要。

面对传统村落这种传承上百年甚至上千年的生业民俗有机体,如果按照某种既定目标和样式进行模式化、标准化的规划和改造,只会让这些村落失去其特有的原乡背景和生产生活方式;为满足经济指标或者现实需求的“削足适履”,只会让乡村成为技术化时代面貌统一的产品,一些古村镇蕴藏于肌体深处的文明DNA将因此丧失。传统文化的根和魂需要汲取现代文明进步的成果,通过创造性转化才能获得延续,这意味着在保障原住民自身发展权益的同时,乡村的发展必须面向时代、面向城市、面向未来敞开。传统基因只有熔铸于具有现代功能的产品之中,才可能润物细无声地融入现代人的生活日常。这里的现代人,既包括外来的非乡村的人士,也必须包括今天的乡村的主体——村民,对乡村文化的认同和自信必须建立在主体的自觉之上。

实施乡村振兴战略,是党的十九大做出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。近日,为贯彻落实乡村振兴战略和《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部、国家乡村振兴局和国家开发银行联合印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》。[1]在社会各界投入乡村振兴的合力中“,艺术乡建”作为一种乡村建设的新路径和新方法,其成果逐渐凸显,近年来日益成为乡村农文旅融合发展的重要抓手。与此同时,“艺术乡建”在通过艺术的方式修复断裂的乡村文脉,为乡村的整体发展提供人文支点的同时,面临的问题也同样引起了学界的关注和讨论。[2]

从2012年贵州“羊磴艺术合作社”项目开始[3],作为国内最早致力于艺术与乡村实践和研究的艺术院校,四川美术学院经过10年的持续努力,通过跨学科、跨专业的整合创新,积累了大量艺术设计引领乡村振兴的案例,取得了相应的研究成果。本文以重庆璧山莲花穴艺术村落活化实践为例,针对“艺术乡建”面临的困境和局限,提出了“艺术引领+全链条参与+全领域进入”的艺术乡建新路径。

重庆璧山七塘镇莲花穴院落艺术活化项目是由重庆市璧山区七塘镇人民政府委托四川美术学院作为策划、设计、建设主体,联合重庆市雕塑学会、深造建筑工作室、德恒律师事务所等机构共同打造的艺术乡建试点项目。通过艺术机构与村集体及社会力量共同成立运营主体,在整治村落人居环境同时植入艺术元素,通过对现有村落环境的改造再造全新的空间体系,打造以多种艺术设施、研学基地、农业旅游、配套服务等为一体的村落艺术社区。主要包括四条具体实施路径:从艺术参与、设计介入出发,融合社会学田野工作方法,在厘清村落人文历史脉络的过程中充分融入村民的日常世界,在相互的沟通和讲述中获取最大共识;从建设营运机制出发,艺术团体与村民、村集体、政府、社会机构按照“三变”[4]方式共同构筑艺术乡建“新主体”,协商发展模式和共享机制;从“新主体”的需求和具体现场出发,提出“你中有我,我中有你”的规划原则和“因势利导、顺势而为”的设计策略来活化空间,同时对产业进行规划;从持续生长的理念出发,融入艺术活动、艺术作品和稻米良田、村落乡居共处同聚,实现“产业景观化、景观产业化”,营造艺术世界和原乡生活无缝衔接的艺术村落现场。

“同意”——从共同的叙事到共同的预期

“同意”一词的含义,是对业已形成的事实、见解和判断表示认可,但其中意见表达主体的被动状态,让赞成或者反对的态度都变成了有限的勾选。今天乡村建设的“主体”——村民往往就处于这样的状态,艺术设计机构和政府对他们表达尊重的方式,就是征询他们对已经拟订好的计划方案的意见,而在计划方案策划构想的过程中,却理所当然地把他们排除在外。因此,我们理解的“同意”是自始至终同时参与基础上的认可和一致,“同”不仅是“认同”,还是“共同”。在“意见”形成之始和形成的过程之中,村民、政府和艺术团体必须在共同的历史和“故事”的情境下,各自表述、各抒己见,让未来的构想在你来我往的说服、争执和妥协中逐渐成形。

而“共同的历史”和“故事”并非自动就在那里,必须通过充分的田野调查,首先厘清村庄的前世今生、来龙去脉,回看浓墨重彩的历史文化,重塑生生不息的乡村文脉——这是我们的首要任务。

图1.20世纪40年代重庆璧山县城街景

莲花穴村隶属于重庆璧山区七塘镇。1940年,晏阳初在重庆歇马场创办乡村建设学院,同时将璧山县指定为实习区,1946年建立"巴(县)璧(山)实验区",1947年更名为"华西实验区"。华西实验区被学术界誉为晏阳初在中国建立的最后一个“乡村建设实验基地”,华西实验区以经济建设为重心,发展文艺、生计、卫生、公民四大教育,今天的七塘镇就在其中。上世纪80年代,伴随着对华西实验区、乡建学院的平反和正名,以及璧山档案馆大量丰富的实验区档案资料的发现,乡村建设理念及其实践成为璧山现代史上的重要文化遗存。[5]

同样是在1940年,杭州艺专和北平艺专两校合并成立国立艺专,西迁至重庆璧山。[6]

中国历史上规模最大的乡村建设实践和抗战烽火中唯一坚持教学创作的艺术力量,在同一时间汇聚于此,成为璧山历史文化中浓墨重彩的一笔。四川美术学院在璧山进行的的“艺术乡建”实践项目,似乎是在新的历史节点上,对这一历史华章的回应和延续——这是艺术的责任!而对这一历史叙事的梳理和研读,使得政府获得了更宽广的视野来看待“城乡融合”发展和“乡村振兴”战略的关系,并自觉产生了延续历史文脉的责任感——这是历史和文化的力量。

2020—2021年,四川美术学院和美国亚利桑那大学组成联合研究团队,对包括莲花穴村在内的七塘镇,做了持续近一年的文化和社会学的调研,以此作为项目选址、定位、策划的基础。对莲花穴村的深入调研,梳理了该村在人口流动、财产变迁、习俗信仰、生产生业方面的变化信息,获得了对该村面貌和历史的深入理解,尤其是在调研过程中的交谈和交流,成为艺术团队和村民建立良好关系的重要方式。

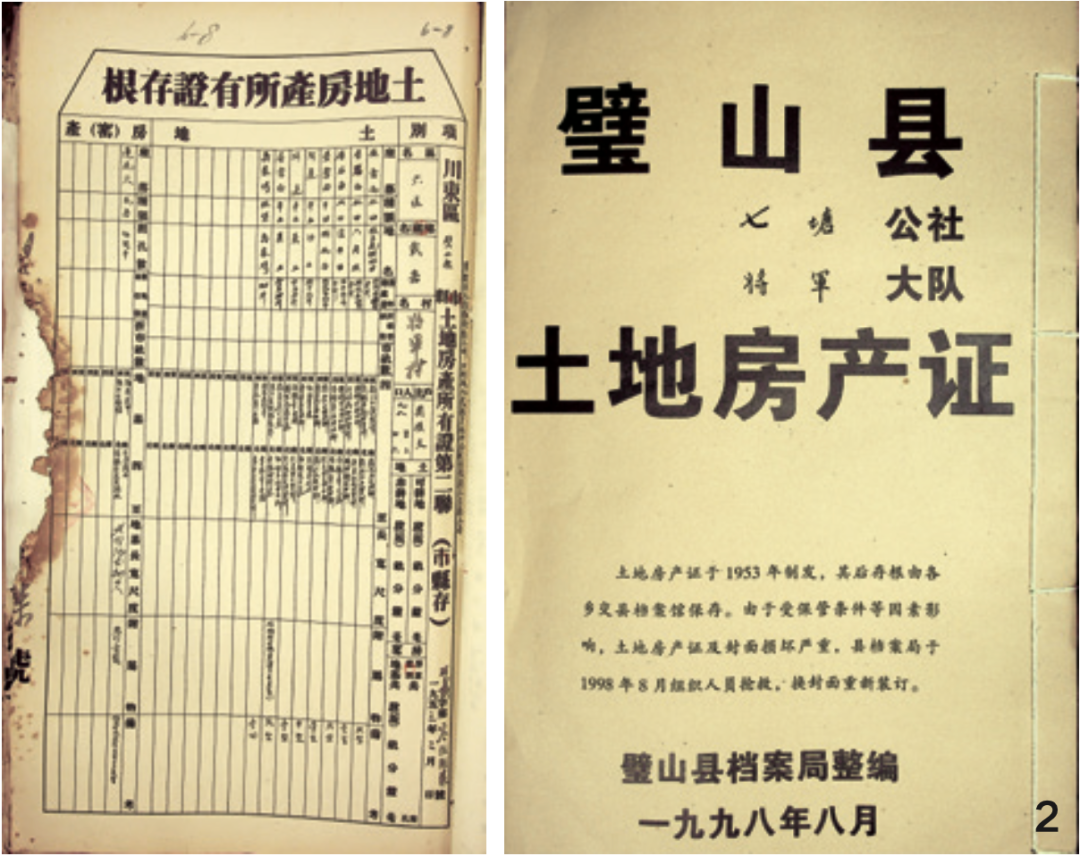

图2.村里房屋产权关系复杂

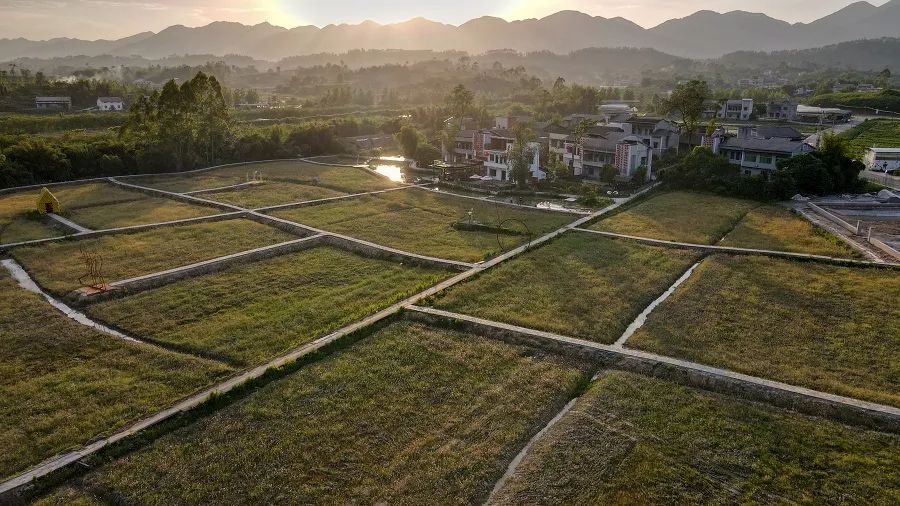

图3.重庆壁山七塘镇莲花穴村落鸟瞰

莲花穴村四面为平地丘陵,地处缙云山西麓丘陵地带,北侧为璧北河。有说莲花穴是因俯瞰形如莲花而得名,也有说法是因地势较低洼,院坝经常遇雨积水泛起波纹荡漾出莲花的图案而得名。莲花穴村的面积为3500平方米,2010年人口151人,常住人口23人,其中5名中青年,15名65岁以上的老人,3名留守儿童,是一个典型的半空巢村。历史上的信仰杂糅,业态生业几经变迁,农产丰足。莲花穴村自身的变迁、家族的兴衰、迁入与迁出、信仰与故事、渝合古道的传闻旧事,这些口口相传的轶事旧闻,一旦通过村民讲述出来,就成为了共同的故事,成为相互认同的情感和记忆的基础。我们经过整理、撰写和展示建立了与此处的人、地、事之间具体的精神联系。“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’”[7],于是在艺术家、设计师、村民、政府对故事和历史的共同的讲述、编撰和呈现中,未来的形状也渐渐从模糊变得清晰起来。莲花村的面积和体量并不大,不管是从人口数量、农地面积和建筑体量上看,它独立撬动相邻区域的发展能力是不够的,莲花穴村的定位,必须与更大空间范围的产业规划相协调并保持一致。

2019年,璧山形成了以“蔬菜基地”“水果基地”“苗木基地”为核心的三大农业主导产业,实现了由“皮鞋”重镇向“生态农业”大镇的转型。在此基础上,四川美术学院和七塘镇政府确立了在七塘镇打造“七塘艺术带”的长远构想,区域内数十家果蔬企业和临近的“昆虫王国”主题公园可与“艺术带”互动。由此,我们明确了莲花穴村艺术活化的目标和方向:一方面,完成传统村落的艺术活化塑造,以周边丰富的生态农业资源为依托,形成重庆近郊乡间旅游的目的地;另一方面,作为支撑“七塘艺术带”的游客集散地,需要建设相应的配套设施,为艺术展演、游学、团建和寻访乡土文化历史的活动提供条件支撑。

图4.“乡村市集”在莲花穴村举行

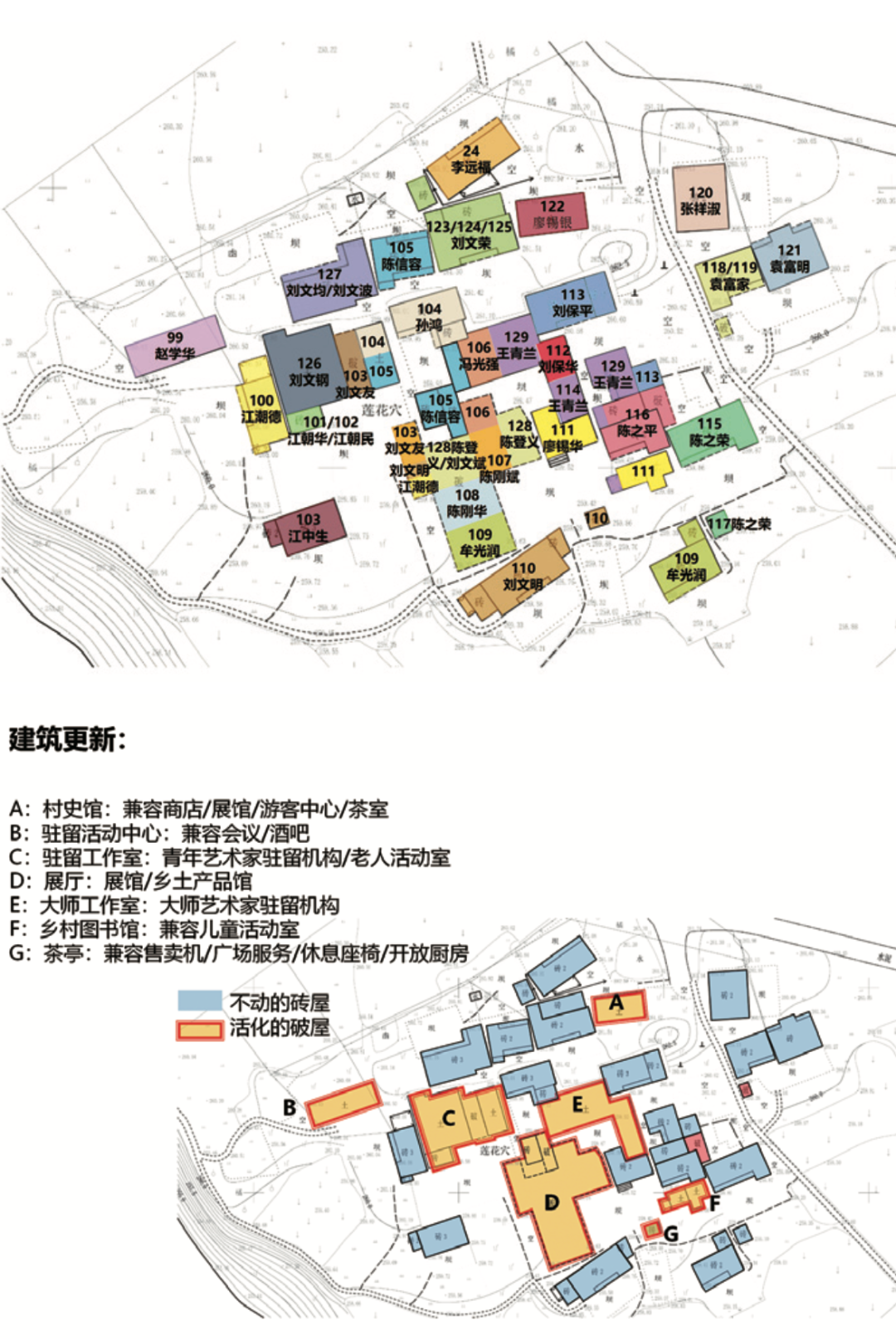

图5.七塘镇莲花穴村落活化

通过对七塘镇城乡融合示范区的规划来清晰莲花穴村的定位,我们在共同的讨论中,清楚了做什么、为什么做、怎么做的路径。

“同向”——“三变”搭建乡建“新主体”

艺术活化乡村最为重要的途径是导入外部艺术资源,以村落为原生态现场,在空间生产、事件生产和文化生产等多个方面产生作用。通过艺术家、设计师群体的常驻以及艺术机构的参与进入,开展持续的艺术展演活动,拓展新民俗节庆仪式,改变乡村凋敝单一的生产生活形态,激发原住乡民的生活热情和自豪感,并吸引外流人员尤其是青年群体的回流。这其中,艺术资源的导入是核心,而承担着艺术资源注入的艺术家和设计师的参与度,又是其中的关键。

这几年,“艺术乡建”中常见且为人诟病的现象,就是建筑师们在乡村留下的构筑物,很多因为无法在功能上融入乡村的生活世界,成为格格不入的入侵物;设计师们留下了各种设计,并不能让被包装的产品获得更好的销售渠道;艺术家们来到乡村创作完成的似曾相识的“作品”,甚至还没等到城里游客的到来,就在日晒雨淋中褪色损毁了——蜻蜓点水似的生活体验,是无法真正进入乡村这个和传统文化有着千丝万缕联系的世界中去的。而对于艺术家和设计师来说,“艺术乡建”的关键是艺术的主体必须和乡村的主体,在同一空间同处、同住、同生活,这样艺术才能真正在这里生长,设计才可能深入乡村的肌理。艺术活化乡村,如果连艺术家、设计师自己都留不下来,那么,“留住乡愁”这样的噱头就成为赤裸裸的商业话术,我们如何还能期望乡村留下它的村民,留下它的根呢?所以,艺术群体如何能够常驻,这是对自己的提问,也是对乡村的提问。营造外部艺术群体“常驻”原乡的生活场所,是对未来乡村“艺术群落”的要求,只有生活在乡村才能与乡村产生共振,才能立足于乡村发展的现实需求,实现农民、农业和农村的整体艺术化。

与此同时,没有政府建设资金合规有效的投入,没有村集体的联动号召,不管是村民的“同意”,还是艺术群体的“共生”,都将成为一厢情愿的愿景。如果不能解决乡村未来运营的主体,设计就无法真正解决真实的需求,艺术的注入也就成了低性价比的商业噱头,无法支撑乡村的持续发展。艺术介入乡村在实践中最为突出的问题,就是几乎很难从生产和生活的机制上去解决乡村在收入增长和收入分配上的问题。艺术和设计的力量若要带动乡村治理转变,促进乡村业态升级,引领乡村文化的更新,推动乡村运营结构的完善,需要我们具备更为宽广的视野、能力,以及勇气。因此,结合农村的“三变”改革政策,以艺术引领、设计介入的艺术乡村活化更新为目标,构建多方共同参与的营运平台成为凝聚共识的关键。

农村“三变”改革政策,是继家庭联产承包制之后我国农村改革又一次重大创举,为实施乡村振兴战略提供了新思路和新途径。“资源变资产”,是指从推进农村产权制度改革入手,整合农村土地、劳动力等资源,采取存量折股、增量配股、土地入股等形式,推动农村资产股份化、土地资源股权化,激活乡村振兴动力。“资金变股金”,将各级财政投入到村的发展类资金,在不改变资金使用性质和用途的前提下,原则上转变为村集体和农民持有资金或村集体自由资金,通过协议方式,入股投资,变成代表股份权利的资本金,即所谓的”农民变股东”。农民以确权方式承包土地经营权、宅基地、自有资金和劳动力等,通过协议方式入股投资公司、合作社等经济组织,变成股东,定期按股分红,享受参与公司等经济组织治理的各种权利。经过我们前期进行的人类学摸底调查、研究,结合农村“三变”改革和村民家庭实际情况,在政府的主导下,通过与村民集体协商,19户危房户村民自愿退出宅基地,先由村股份经济合作联合社按土地复垦标准(12万元/亩)收购,再由政府投入资金以“村集体、村民、艺术机构”三方共同建设的模式进行艺术改造和营运。四川美术学院的艺术家和设计师群体,以重庆雕塑学会为法人主体,与村集体村民成立“观田家”文旅公司,成为对莲花穴村进行资产管理、资金筹措、目标策划、规划设计、艺术展演、村落治理、民俗活化的乡村建设“新主体”。[8]

只有通过符合现行政策的市场机制方式,才能将各方形成的共识和“同意”以可保障和可实施的方式固化下来,才能将艺术家的情怀、设计师的智慧、政府的期望、村民对美好生活的向往捏合成为一个坚实的,“艺、农、文、旅”融合发展、同向而行的艺术乡建新主体。知易行难,中国农村社会现实的复杂性远远超过艺术家的想象和预期,其中因利益关联所引发的矛盾冲突,不断刷新我们的认知。然而,“同意”的力量和“同向”的愿景,让我们每每在经历“山穷水尽”之时,总是能发现“柳暗花明”之处。

“共生”——面向历史与乡土的现场设计

莲花穴村建筑主要以住宅为主,村内的建筑结构有砖屋、土屋与破屋三种形式,其中砖屋多为2~3层砖混结构小楼,土屋多为1层木结构土墙房屋,破屋多为屋顶和墙体破坏的1层木结构土墙房屋。36户中的9户危房户村民自愿退出宅基地,以“三变”方式让其成为资产,并作为此次艺术改造的主要部分。

由此带来的问题也是明显的,那就是可供改造的房屋大部分虽然面积较大,且位于莲花穴村的中心区域,但是和村里其他居民的房屋建筑犬牙交错,相互接界,使其在路径规划、视线梳理、植被移栽各方面都受到极大限制。政府对此状况也表示出了忧虑,担心不能形成整体的景观面貌,影响后期的营运和推广。其实,这是中国绝大多数乡村建设普遍遭遇到的问题,并且没有得到很好的解决。整体改造营运的建设方式,毫无疑问是符合规模成本收益考量的商业逻辑的,同时,整体搬迁安置也是符合政府政绩效率逻辑的,但整体搬迁使得原住民迁出带来的乡村文脉的断裂,商业开发逻辑下的模式复制带来的“千镇一面”“千村一面”,也就成为乡村振兴中的突出问题。

问题是,为什么要在乡村做“统一规划”的景观设计呢?

一个城市如果总是被自上而下“规划”的风格、样式、色彩所填满,不能呈现具有时代印记的建筑和空间,就如同布景一般刻意营造的“影视城”!这种不真实的历史感,是对经过时间洗礼的建筑“生长性”“丰富性”的剥夺,二者恰恰是今天城市文化中最为珍贵的部分。城市如此,乡村亦然。

对于大众,关于“传统文化”的识别是通过风貌改造后的青瓦白墙、飞檐翘脚,整饬后的修竹茂林、袅袅炊烟来获得的,而城市里的中产阶级,醉心于“修旧如旧”的“历史的印迹”而流连忘返。其实,对于建筑的态度,中国的传统从来是修旧如新[9],那些修造得很像“老”建筑的“新”建筑,在出售“历史感”的同时抹掉了“历史”本身。莲花穴原住村民的18栋建筑大部分属于上世纪八九十年代修建的砖混结构的房屋,外立面有的保留着砖墙原貌,有的贴了瓷砖,有的刷了外墙涂料,看起来简单、实用,外观甚至有些粗陋。然而,我们认为这些建筑体恰恰是我们能够“触摸”的真正的历史,是对依然鲜活的时光的承载,是与我们生命体验同步的物质遗存,呈现这些建筑本身的肌理和状态就是最好的历史文化风貌,而不是再造伪乡愁的“拟古”。

“清晰”的面貌,一眼可以识别的“特色”,符合预定节奏的“秩序感”,这些都是我们不言自明的关于审美的感受。然而,停留于视觉的形式化而不是成为日常生活结构中不可分割的一部分,恰恰是乡村设计中最为人诟病的地方。区别于商业逻辑和简单政绩观下“风貌改造”的“快”“粗”“面”,艺术参与、设计介入的乡村活化更新,应该做到的是过程的“慢”,细节的“精”,特色的“点”。我们经常挂在嘴边的“共生”,如果不能首先实现空间的“共生”,何谈人的“共生”、文化的“共生”呢?因此,针对现状,团队首先确立了“你中有我,我中有你”的村落空间环境设计理念,把需要改造的7幢房屋置于村民日常生活空间中去思考,把不同时代、不同风格、不同材料的建筑体所形成的复杂对话关系,作为村落空间规划的核心,通过空间的连通与壁隔、交错与并置,来呈现真实生活的冲突与和解,呈现文化的植入与同构。

在空间的梳理上,顺应现有房屋布局,在展览空间之外,整修村落原始坝子作为室外展场,通过2条巷子连接其他3个院子,形成艺术生态村落的空间格局。把其中7栋破败空置住宅和猪圈屋,建造为村史馆、驻留中心、乡村美术馆、会议室、村民图书馆、交流中心等公共建筑,利用空置宅基地增建1栋建筑,尽量保留原始建筑物的物质遗存,包括或完整或残留的木结构和原始墙体,形成交错、并置、同生的建筑空间和村落格局。通过将村落内部和公共空间、主要路径、植株系统的层叠整合,组织成一个有机的艺术生态环境,实现村落整体环境更新。

图6.莲花穴村史馆改造前后对比

图7.莲花穴美术馆改造前后对比

与此同时,我们对村落周边的农作物种植也进行了规划:春天金黄的油菜花,夏天碧绿的水稻,秋天金黄的原野,冬天镜子一样的水田——既是四时农业产业的更替,也是对乡村田野景观的呈现。同时,有机菜油、有机稻米、莲藕以及各种菌类栽培等农产品通过精美的包装,成为应景的佳品。与田野里的雕塑和装置作品一起,真正实现了“产业景观化”和“景观产业化”。

面对乡村复杂的社会关系和文化习俗,设计需要不断去应对过程中各种意料之外的情况,同时敏锐地把握这样的“意外”美学情景,以“因势利导、顺势而为”的设计态度,去呈现生活自身的“切片”和“形状”。在“稻田咖啡厅”外的院坝施工过程中,几栋建筑之间有一座无主的坟墓,在了解具体情况和村民意愿后,打算拆除,但是到了拆的这一天,没有一个工人愿意去拆,即使经过村集体镇政府的介入,依然没有人愿意去具体完成这项工作,这已经和报酬无关,而是和乡村的信仰习俗相联系。最后,我们用当地的条石砌了一个四方的花台围住坟头,然后覆土栽种,形成了一个特别的小花园。消逝的人和记忆在青草鲜花的相伴中,与现实的人和生活在此相遇,让习俗和禁忌通过设计化身为一份思接往昔的诗意。[10]

图8.村里无主坟茔用当地条石砌成花坛

图9.屋顶和墙体上的雕塑、改建后的建筑与农民的住宅融合成为一个整体

图10.稻田咖啡馆建设在一块闲置的宅基地上,下部采用采用80厘米高的砖墙围合这块宅基地,构成当地常见的休闲晒坝,上部用筏型结构的薄钢板浮在这个晒坝上

“共生”,不仅仅是“共同生活”的愿望,它更是一种理念:“共生”是让艺术空间与乡村生活犬牙交错,让消散的人和故事与真实生活的“烟火气”相遇,让各种有趣的人生和可能在这里生长,让隐匿在乡村建筑中的历史经验重新显形,让不同空间的时间感在此对峙。因此,“和而不同”与“美美与共”应该是每一个艺术乡村建设实践者的终极理想。

“同享”——艺术世界与乡村日常的同构

艺术乡建“新主体”的建立以及工作的有序推进,不仅仅是艺术机构、村集体、艺术家、设计师、村民之间的同构,而且需要更大层面的社会参与,才能完成这样一个小村落的真正意义上的“蝶变”。

首先,现行政策解读和法律依据需要专业人员和机构来进行,而参与此次项目的律师事务所的负责人,是一个对艺术充满情怀、对大自然和乡村生活充满热爱的人,他不仅具体而直接地参与到各方的谈判、协议文书拟定等具体事务中,还将党组织关系迁到了该村,下一步将担任莲花穴村党委书记。如此,才能真正依托艺术乡建“新主体”,探索新的生产关系和社会关系下乡村治理的模式方法,实现通过艺术介入,进行实质性的乡村建设。

除了艺术家和设计师以及专业建筑工作室的加入,使得川美团队能够顺利完成整个项目的改造施工,从而完成了“策划、设计、施工、管理”一体化进行的工作之外,重庆雕塑学会作为艺术机构的加入,让艺术展览、艺术活动得以具体地融于全新的村落空间之中。“乡与城——第二届重庆雕塑大展”就是莲花穴艺术村落正式开放的第一个大型的艺术展览。雕塑与公共艺术所具有的植根于现实之上的想象力,在这样一个独特的空间场域中,得到了很好的呈现。这些作品除了在莲花穴美术馆中展出,还被放置于田间地头、院坝花台、窗户面,很多作品体现出的与环境的水乳交融,通过具有感染力的艺术形式,去唤醒沉睡的传统和濒于消散的乡村民间文化遗存,这是艺术的价值所在。与此同时,我们和各种艺术机构建立广泛的联系和联动,举行了“首届重庆乡村艺术集”活动,丰富多样的参与体验式文化活动,让莲花穴村成为城乡融合的示范焦点。

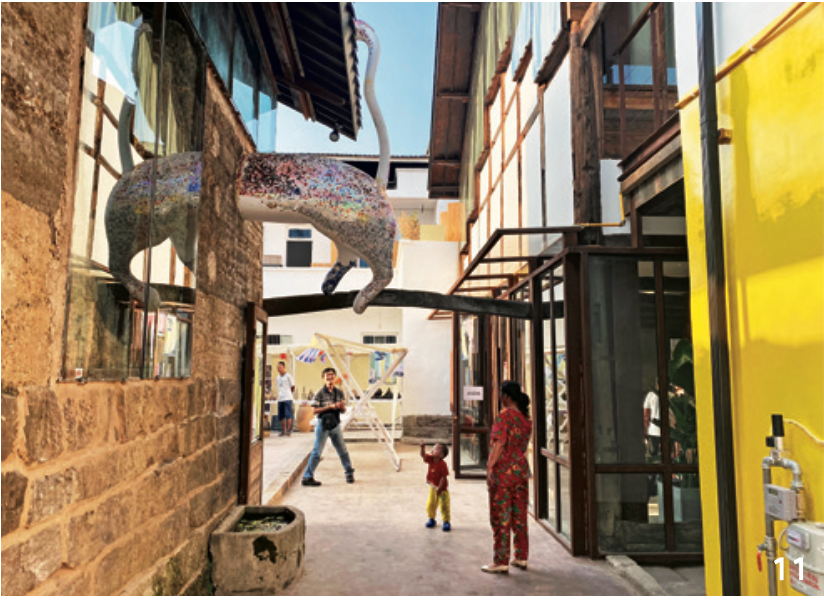

图11.与建筑院落融合的艺术作品

图12.田野里的《滚铁环》雕塑作品

依托四川美术学院和重庆市雕塑学会的学术资源,持续的学术会议、研学活动开始成为常态,新的艺术展览和民俗文化的展演也在不断进行中,著名学者的书院落户这里进行持续的对乡村家谱族谱的研究挖掘。同时,莲花穴民宿已投入运营上线酒店平台,既可以给游客提供住宿,也可以提供维持项目运营的资金,形成良性循环。常驻人口23人的村落,现在实现了就业人数8人,自主业态2人,外来常驻人口3人,整体运营已经实现盈利。除住宿外,各项生态农业活动已经开展,配合整个七塘镇农业观光旅游的发展定位,吸引游客,创造就业。在这里,充满当代气息的“稻田咖啡厅”与村民廖锡华的砖房隔着一方院坝相望,来自城市的人们聚集在钢结构的玻璃房里,坐看田野炊烟,老廖的亲戚们热热闹闹地围坐在门口的圆桌旁,开心地吃着豆花饭——这些亲戚已经十几年不来往了,听说这里热闹,隔三岔五地过来走“人户”。拐角处,坟头花台的青草鲜花吸引着来来往往游客们的目光,不远处绿油油的稻田里,雕塑在蓝天下画出一个金色的圆。曾经让人很担心的环境卫生问题并没有发生,村民们自发地捡起地上的烟头纸屑,鸡鸭总是在九点以前就关进了笼子,清扫干净鸡粪,他们开始在自家的院坝里开餐馆、卖蜂蜜。这是他们的村庄,美丽而让人自豪。

图13.民宿室内

图14.“莲花白”是以莲花穴周边果园的应季水果为原料,经过发酵、蒸馏、贮藏后酿造而成的白兰地,为莲花穴运营团体专门引进酿造,口感香冽浓郁,故命名为“莲花白”

图15.和雕塑合影的村民

莲花穴艺术活化项目自完成以来已在社会各界引起广泛关注。2021年国庆节期间,中央电视台《新闻联播》节目以“多彩假日,享受欢乐时光”为题,报道莲花穴艺术村落更新;2022年重庆市乡村村晚大联欢活动于1月25日(农历小年)在莲花穴举行了现场演出;2022年1月31日大年三十,中央电视台央视新闻以“龙腾虎跃中国年,文化自信过大年”为题报道莲花穴;2月1日大年初一,中央电视台央视新闻《年味大赏》节目组走进莲花穴,以“艺术乡村的独特年味!重庆璧山非遗民俗贺新春”为题进行了报道。重庆本地媒体和其他主流媒体也先后多次报道莲花穴艺术村落。

图16.民俗节庆活

图17.用绘画的形式“讲述”村史

图18.这组以空巢留守老人为主题的雕塑作品,其展示方式因为与村落建筑空间的充分融合,获得了令人印象深刻的展览效果,丰富了村落的艺术氛围和想象空间

结语

中国快速城市化导致的乡村凋敝,使得老年人口事实上成为乡村的主体,老龄化的乡村在智力、资金和人力资源方面的劣势愈加明显,对于“谁的乡村”这样的问题,如果仅仅从伦理和政治正确的角度去回答,很有可能是简单和片面的。乡村振兴的核心是“人”的振兴,因此,乡村只有向城市敞开、向现代文明敞开、向时代敞开,通过构筑乡建“新主体”积聚资源和势能,依靠全社会的力量才能推动乡村的蝶变和文化的重生。艺术乡建作为乡村振兴的特色路径和方法,从早期艺术群体追求视觉化的“美丽乡村”建设、从城市知识分子构筑乡文化理想的“乌托邦”实践、从地方政府推崇的“艺术搭台、旅游唱戏”的节庆模式,开始进入到“艺术引领+全链条参与+全领域进入”这样的持续建设的阶段。艺术乡建“新主体”模式的搭建,尝试从根本上解决既有建设模式存在的文化认同与价值引领的纠葛、功能与形式的冲突、审美评价和社会评价错位等问题,以艺术引领、设计介入、文化驱动的方式覆盖乡村振兴建设的五个方面,力图实现人们以田野为故乡,以彼此为风景,“和而不同”地相处,“美美与共”地共生这样的愿景和目标。

《装饰》杂志欢迎您的来稿

E-mail:zhuangshi689@263.net

地址:北京市海淀区清华园清华大学美术学院A431 中国装饰杂志社编辑部

电话:010-62798189 010-62798878

邮编:100084

官网:http://www.izhsh.com.cn

建议邮件 书信亦可

在微信中回复“投稿”即可获得投稿须知

投稿1.5月后可致电(010-62798878)查询初审结果

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号装饰杂志 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。