- 0

- 0

- 0

分享

- 《戏剧》2022年第3期丨张曼君:现代导演艺术的“进”与“退”

-

原创 2022-07-27

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心期刊

中国人民大学“复印报刊资料”重要转载来源期刊

现代导演艺术的“进”与“退”

张曼君

中国艺术研究院研究生院戏剧戏曲学导师

内容提要丨Abstract

当数百年的戏曲传统在最近一百年时间里,不断地接受到现代艺术观念的挑战和冲击的时候,作为一个戏曲导演常常会感觉到退无可退,我们也许连守成的能力都明显不足,因为“传统”顺流而下,今天的我们不可能逆流而行。“退一进二”显然是解决戏曲现代化命题的一个方法。这也是我在投身现代戏曲创作时,为这个百年问题作出的解答。本文围绕戏曲现代性的命题展开,通过笔者的一些理念认知和创作经验,从而对此问题进行观照探讨。

The centuries-old tradition of Chinese opera has been constantly challenged and impacted by modern artistic concepts in the past century. A director of Chinese opera may often find no place to retreat, and even no capability to maintain the status quo, when the tradition goes downstream, and it is impossible to go against the current today. “Retreating one for two in advance” is an obvious solution to the proposition of modernizing Chinese opera. This is also the answer to the centuries-old problem that the author has been trying to solve since she joined the creation of modern Chinese opera. This paper is centered on the proposition of modernity in Chinese opera. Through some conceptual perceptions and creative experiences, the author looks at the discussion of this issue.

关键词丨Keywords

现代导演艺术 退一进二 现代戏曲赋形坐标

modern directing, retreating one for two in advance, modern Chinese opera, shaping coordinates

“进”与“退”是一组两极关系。对于导演而言,“进”是出自本能的创造,是对未知空间进行的无限挖掘和无限拓展。没有一个艺术家愿意守成和重复,“进”实际就是艺术发展的必然。但是,并非每个艺术家都能做到事事维新,人总会出现重复和守成,尤其是拥有了成功创作而突破了庸常的束缚以后,真正需要超越的则是导演自己。此时,不进则退。“进”实际成为艺术的再升华与再蜕变,而“退”实际成为艺术的固化与俗化。进与退,成为一个艺术家是否还可以继续优秀的标尺。

对于戏曲导演而言,能够“进”的空间是存在挑战的,因为戏曲深厚而悠久的传统往往会成为沉重的艺术包袱,尤其是从这种传统中似乎拿一点玩意儿就足以让舞台饱满的时候,对传统技术的膜拜最容易带来艺术的固化。当数百年的戏曲传统在最近一百年时间里,不断地接受到现代艺术观念的挑战和冲击的时候,作为一个戏曲导演常常会感觉到退无可退,我们也许连守成的能力都明显不足,因为“传统”顺流而下,今天的我们不可能逆流而行。当然,也在这个时候,我们同时也会感到进又难进,因为戏曲导演必须带着“传统”这个镣铐来进行创造,在进退之间来艰难地张扬自己的艺术本能。导演与作品之间,个性与文本之间,还存在着戏曲在剧种形态、行当体系、演员流派等方面的传统要求。失去了“传统”这个源头,今天的“进”也许更容易偏离“戏曲”这个民族艺术的本体,反而是最大的“退”。“进”“退”实际要求导演要辩证地把握舞台艺术创造。

我从事戏曲艺术已经超过半个世纪,从演员到导演,从把握创造一个形象,到把握全局创造饱满的舞台艺术,始终希望不断地超越自己,保持不竭的艺术之“进”,努力做到一剧一品、一戏一格。同时我也始终希望在退守戏曲传统的同时,真正地化退为进,让戏曲不退而进。

一、“退一进二”:《马前泼水》确立的戏剧观

京剧《马前泼水》是我的戏剧观得以成型的代表作品。通过这部作品,我确立了“退一进二”的戏曲创作观念。戏曲在现代化的进程中,处理好创造与传统之间的进退关系,才会有机会让古老的艺术遗产转化成为现代资源,“退一进二”无疑找到了这种转化的尺度。

小剧场京剧《马前泼水》剧照 北京京剧院演出

《马前泼水》取材自昆曲《烂柯山》,这是我就读中央戏剧学院高研班时的课堂作业,首演版本最初以话剧形式呈现,后经北京京剧院排演,发展成为今天的小剧场京剧版本。该剧讲述了一个贫贱夫妻百事哀的故事,汉代朱买臣在最贫穷潦倒的时候,遭到了妻子崔氏的背叛,当他高中状元衣锦还乡时,妻子回来请求复合,但朱买臣以马前泼水的方式,斥责崔氏的嫌贫爱富,让她覆水难收。我希望为这个古典故事赋予现代视角,在现代价值观念的审视下,我们不再单纯地探索科举制度对人的异化,更需要考察人性所面对的生活考验,夫妻关系所面对的情感考验,而且这更是一种从古到今的人类生存困境。为了突出这一点,我对剧本进行了重新解构,以英国剧作家哈罗德·品特在《背叛》中运用的“倒装蜕皮构作法”为结构,让这个家喻户晓的故事呈现出完全不同的戏剧结构和叙述视角。

何谓蜕皮?“蜕皮”,就是在戏剧事件最高潮、最激烈、最陡峭时的瞬间闪回,闪回到与事件有所关联的情节中去,闪回到与人物有所关联的心灵痛点上去。通过“蜕皮”,重新发现故事人物走向悲剧的成因。

《马前泼水》一开始便是全剧的核心动作“马前泼水”。这在传统的京昆和地方戏创作中,是全部故事的高潮点,我将这个戏剧故事的高潮放置在剧作的开端。崔氏想挽回爱情回到往日,但覆水难收,他们的爱情已经回不到原初状态了,那是什么样的原因造就如今的局面呢?这样的设问,必然会让这个具有高潮意义的核心动作,生发出牵引观众思考和探索的戏剧性,这也是今天的这部作品能够在传统戏曲基础上能够高潮迭起的思考逻辑。

因此,场景迅速闪回到当时的不堪—“逼休”。看来造成马前泼水而覆水难收的局面,是因为当时崔氏不依不饶的逼休。那逼休的原因又是什么呢?没错,是他们生活的穷困潦倒,烂柯山下的两人世界里家徒四壁,而朱买臣屡试不第,一场婚姻必然以黯淡无望走向终结。但是此时也很自然地出现又一个问题,难道他们贫困的婚姻就没有美满过吗?有的,就在他们洞房花烛之夜。那时的他们为共同缔造的爱情,承载了希望—一箱蜡烛,这箱夜夜秉烛而希望博取功名的蜡烛,只是点到最后烛油烧尽、烟火难继了,他们对生活的希望与憧憬也就走到了尽头,行将破灭了。眼前只留下一幕幕窘境,无米下锅,屋漏衣破,朱买臣依旧沉埋书本,而崔氏不改嫁又能怎样?难道等着一起饿死、冻死?但他们最初在一起的时候,共同面对的生活难道就一定要博取功名吗?假如不博取功名,生活就会没有了希望?而在夫妻生活最艰难的时候,崔氏一定要离开朱买臣才能活下去吗?难道要活下去,就没有其他的办法吗?

这样一连串的设问,就让这个流传了数百年的戏剧故事,以“蜕皮”的结构,一点点地剥开故事中的多种生活逻辑,这不断让今天的剧场顺着“马前泼水”,一场场地找回了传统故事里所有的重点情节;也让今天的人们顺着朱买臣和崔氏的心路,一点点地发现了能够引发当代人心灵悸动的人性逻辑。所有的设问能够激发我们无限多的思考,从不堪闪回到美好,又从美好闪回到不堪,让这种跳进跳出的探寻与琢磨,回到我们对于世界、对于社会、对于人生诸多不堪的探寻中去。古老的故事显然就成了极具现代意味的当代生活。在这种“蜕皮”的结构中,一个惯熟能详的故事产生了不同寻常的意味,“爱情”“婚姻”“生活”“事业”等古往今来的人生命题,不断地涌现出来。戏剧中的人性抉择为今天的生活提供了一面哲理的镜子,从中透视、折射、投影出引导今天的人们应该把握的理性。当然,这个古老的中国故事,不再是传统的叙事结构,也不再是传统的社会伦理,更不再是传统的人际关系,在“蜕皮”—这个西方认识世界的视角中,故事具有了新的叙事逻辑,故事中的人也回归到了属于人性立场下的思考逻辑,他们真正具有了“现实的回音”。

在这部作品中,基于戏曲艺术、特别是京剧艺术对于程式性的表达手段,例如丰富多样的音乐板式、极具落差感的生旦唱、传统的服饰妆容和表演调度等,我对舞台的把握始终不离戏曲本体。但是,我以为这部作品最根本的不是退守到京剧本体中,而是找到了戏剧的终极理想,即对“人学”的追逐。这当然也是戏曲艺术、京剧艺术的终极理想。古老的戏剧题材、古老的戏剧形态、古老的表演方式,如果恢复了这个终极理想,就不再会陈旧,就一定是现代的。

小剧场京剧《马前泼水》剧照 北京京剧院演出

在《马前泼水》排演结束后,徐晓钟先生让我们做一个创作总结,我由此有了后来常常被理论界关注的《“退一进二”—谈〈马前泼水〉》[1]的这篇文章。我的“退一进二”的戏剧观,正是从《马前泼水》这部戏以及对它的创作总结而得来。关于“退一进二”,我在文章中谈到了两个“现代”。一个是建立现代思辨,一个是建立新赋形坐标,其根本核心就是戏曲创作的现代性。许多人会认为“现代性”就是华丽的包装、华丽的灯光、华丽的服装、壮观的舞美等,诸如此类的现代舞台内容构成了拉近当代观众的物质基础,但这只是舞台器物层面的构成,恰恰不是现代性的内核。我坚守的“现代性”,重中之重就是对人学人性的关注。这是饱含悲悯情怀来面对世态人情的表达,这是对戏曲理想、戏剧理想侧重于对“人”的价值探索的常识回归。当一个艺术家在面对主旋律创作和投身当下所面对的履行时代责任的职业设定时,远离浮躁和口号,将作品聚焦于人,用对人的深刻理解和深度塑造,将生动鲜活的世态人情展现在舞台上,这是一个艺术家真正的职责所在。“现代性”不是深奥和晦涩,而是世态人情中的恒常规律,聚焦戏剧本来的艺术规律和艺术理想,也绝非选择了肤浅俚俗,想想那些《战争与和平》《祝福》之类的经典之作,它们哪一个不是对人学的关注,对世态人情的重视呢?

二、“太一生万物”:现代戏曲创作中思维本体

在《马前泼水》中涉及的“现代”,一直是戏曲理论界讨论戏曲“现代性”的重要问题,我用作品为学术争论提供了一个样本。特别是顺着我提出的两个“现代”,我创作了一系列的作品,最受人关注的是其中的现代戏作品。这些作品毫无疑问是充满了现代思辨的,因为现代戏最直接地反映着现代人的生活和情感。这些作品毫无疑问也是最难创作的,因为今天的戏曲导演面对的最大困境是戏曲要具有现代意义的形式困境。面对现代人和现代生活,现代舞台上需要拥有一套适合现代戏的表演系统和表达手段,这是近百年来现代戏创作中最难把握的内容,当然也是以张庚、田汉等戏剧家为代表的几代戏剧实践者和理论家们一直探索的内容。我认为,无论是现代思辨,还是新的形式,最重要的是要把握戏曲的思维形态。面对近千年的戏曲艺术,符合戏曲规律的思维形态才是把握传统与现代的艺术起点。

关于戏曲的思维形态,苏国荣先生在《戏曲美学》中,就有很清晰的描述。关于戏曲思维本体,苏先生提出了“太一”的概念,他从中国传统哲学思想出发,列举出《吕氏春秋·大乐》中所说的“万物所出,造于太一,化于阴阳”,用以揭示艺术本体核心的、唯一的、本源的价值。同时,他参照黑格尔所谓的:“‘太一’既是这个,又是那个,又是其他一切个别事物,无处不在,它如果要显现,就须把个别特殊事物看作已被否定和消除了的……”,[2](P29)由此强调“太一”即是新的起点,是孕育重新而能赋予事物新属性的本体。从苏先生的美学立场而言,戏曲即是一种“太一现象”,即能以一当十,“以虚代实”“以物表象”,可以指鞭为马、指桨为船、指桌为山、指椅为桥,三五步十万八千里、六七人万马千军。这样的舞台上一切是写意的、假定的,甚至是带有游戏性的,也正是基于这种概念和思维,戏曲的表达会变得自由无阻、无所不能。

戏曲的“太一”在哪里呢?戏曲表演中的行当、戏曲音乐中的板式曲牌、戏曲服饰妆容中的衣箱制、戏曲舞美中的一桌二椅、戏曲舞台节奏中的程式虚拟,这是戏曲程式技术层面的所有构成。都是戏曲创作的思维基础,而这些内容共同指向戏曲剧种自身的美学旨趣。这应该就是构成戏曲作为东方故事、东方审美、东方表达的“太一”,“以抽象物件营造物化环境”,它是东方文化的审美自觉,也是戏曲艺术的美学核心。即如我在《马前泼水》中使用的核心道具:披风,它的作用就是充分地驾驭使用其程式性的假定性,以及由此而铺陈开来的音乐、表演、舞美的京剧个性。这件披风可以是人物身份的象征;当它铺展在地上时,它是新房的象征;当马前泼水时,它可以变成盆和水;当朱买臣不如意时,它可以变成书,将其做撕裂状;当披风和演员形成调度对应的关系时,它又可以成为人物交流的传递媒介。借着这件披风,整个戏剧叙事有了表达的自由,那种跳跃性的戏剧结构才能得到很好的承载与呈现。基于“披风”的多样性表达,《马前泼水》的艺术表现手段具有了“太一性”,它随时可以被消除“披风”的物质属性,而赋予其任何一种新的属性。这种现代剧场中的创意表达,接通了戏曲舞台物质内容与创造手段的诸多传统,但却不再是传统程式、技法的复制和模仿,而成了传统故事、传统人物转化为现代故事、现代人物的重要机制。当然,这个核心的“太一性”是不允许重复的,任何时代的戏曲都不愿意笨拙的复制,高级的模仿秀不是戏曲传承发展的途径,更遑论现代剧场、现代戏曲更要求创作者的翻新求变。

因此,重新回到对“退一进二”的思考,需要考虑接下来的问题:退,退回到什么位置?进,进向什么方向?退一步,显然要退回戏曲的思维本体,什么才可以称之为思维本体?是戏曲普遍认知的程式技术—技能形态?还是戏曲依靠演员本身而具有的人的艺术本能—创造形态?显然,技能形态还不能成为本体,在某种程度上它还只是“物质性”的存在,没有了演员的深度把握,它充其量还是造就“模仿”的手段。当然,艺术本能似乎也不能成为本体,人的这种“天然性”的创造可以毫无依傍地在舞台上施展,但对于戏曲而言,更多的施展只能与戏曲越行越远,这也是今天人们会对话剧或者其他现代舞台艺术的导演主导戏曲创作时产生质疑的原因。

能够成为本体,应该是触发艺术家创造出程式技术的思维形态。一个导演艺术家拥有了能够驾驭戏曲程式技术和技能形态的思维本体,他的所有的创造本能必然会带来在戏曲创作中的思维呈现,而这是身处现代艺术立场中的导演接通传统的起点,也是他打开现代的终点。从这个角度而言,戏曲创作中的思维本体是充分结合了舞台创造中物质性和精神性内容,是将程式技术和技能形态充分融入到“人学”理解和创作中,最终将戏曲古老的艺术理想和今天对于它的“现代性”要求予以充分结合的。

因此,“退”是一种剥离,它将舞台创作中来自于传统束缚、来自于现代牵引的所有机制,进行了不断剥离,以导演为中心的主创者最需要拥有自由的创造初心,最需要规避既有概念对于创作的干扰,这就让“退”回归到了舞台创造的最初元点,回归到了创造性的思维本身。“进”是一种塑形,是按照戏剧自身的发展规律进行嬗变的运动,对于舞台而言,它会在空旷的舞台上呈现戏剧本该具有的所有形式内容。当然,“进”的方式和内容都来自于“退”所确立的思维基础,而“退”的原则与方法是保证“进”在舞台和剧场中确立人的有效创造。“进”势必离不开“退”;“退”的根本目的则是为了更好地“进”,二者看似方向各异,实则相互依存。对于戏曲导演而言,使用好具有“太一性”的戏曲思维本体,就有条件让自己的创造本能,契合并延续戏曲传统,同时舒展并挥洒现代创意,“进”当然也就具有两个层面的内涵。戏曲艺术需要兼顾到这两个层面,这是基于戏曲千百年发展而形成的特有的民族形式和民族思维,“退一进二”显然是解决戏曲现代化命题的一个方法。这也是我在投身现代戏曲创作时,为这个百年问题作出的解答。

三、民族本体,现代赋形:现代戏中的“退一进二”

“退一进二”的立场重在把握戏曲创作的思维本体,同时导演艺术更要竭尽全力地实现对现代舞台的赋形。“进”作为赋形的坐标,实际是现代思辨意识在舞台创作中的实践。戏曲是活态艺术,需要坚实的文学根基,更需要通过切实的手段实现活态再现。面对不同的戏剧题材,尤其是浩如烟海的现实题材,创作者应该去拓展更多的表现手段。对于文本而言,导演所秉持的“退”的思维本体应该与剧作家的文学创作相互呼应,不论是导演参与文学创作,还是导演挖掘文学空间,都需要把握戏曲的“人学”立场和要求。这涉及戏曲文学一度创作的方法和过程,在此不赘述。对于舞台而言,导演在退回戏曲思维本体之后,最需要警惕的是被所谓的“传统”所束缚,因此我们不能吝啬迈“进”的脚步,而应将一切对呈现有帮助的艺术手段,纳入到戏曲的表达当中,这就包括了编、导、演、音、舞、美、服、道、化、声、光、电等的综合呈现和集体创造。在戏曲特有的剧种意识的基础上,基于特定弱势的、程式性不完备的乡土剧种的发展诉求,甚至可以让这些戏曲艺术创造出地方音乐剧的可能方向。这就是赋形的过程。

何谓赋形?赋形就是赋予戏曲作品的某种形态。导演的职能就是为文本赋予形象创造,为舞台赋予形式创造,为戏曲赋予意象创造。中国戏曲在漫长的发展历史上,已经拥有了自身完备的艺术体系,文学、表演、音乐、舞美等方面都有特定的艺术要求,例如丰富的剧诗带来对诗性舞台的要求;成套的音乐结构形态带来对丰富的人情人性的充分张扬;灵动的表演程式规范带来极具民族行动力的表达等。但是当戏曲面对现代生活的时候,这些已经成为传统的内容要求,势必发生思维到形态的嬗变,导演需要适应观众和时代要求,确立舞台创作的赋形坐标。这种新的赋形坐标,包括了在戏剧文学、戏曲样式、生活表达等方面的现代创造,总而言之,它是一种审美观念和舞台技术的适应和接轨,当然,它包含着赋予作品戏曲化、剧种化、风格化的过程。

比如我在中国评剧院创作《母亲》,试图寻找的就是在已经熟惯表现的“母亲”形象中,如何找到一个可以承载现代观念的“形”,让这个“形”激发舞台上现代质感的产生,由此避免题材进入一般性的照搬真实。该剧讲述的是英雄母亲邓玉芬一家五口在抗日战争中牺牲的故事。关于这位英雄母亲的事迹,各大媒体报刊争先报道与刊载,因此她的生平经历已经失去了戏剧性的悬念,舞台创作也最容易流于平常化。于是我在创作评剧《母亲》时,放弃了线性的戏剧叙事结构,而是选取母亲的主观视角和遗腹子小仔儿的精灵视角作为叙事切入点,通过超现实的幻想逻辑,营造抒情诗化的时空自由。

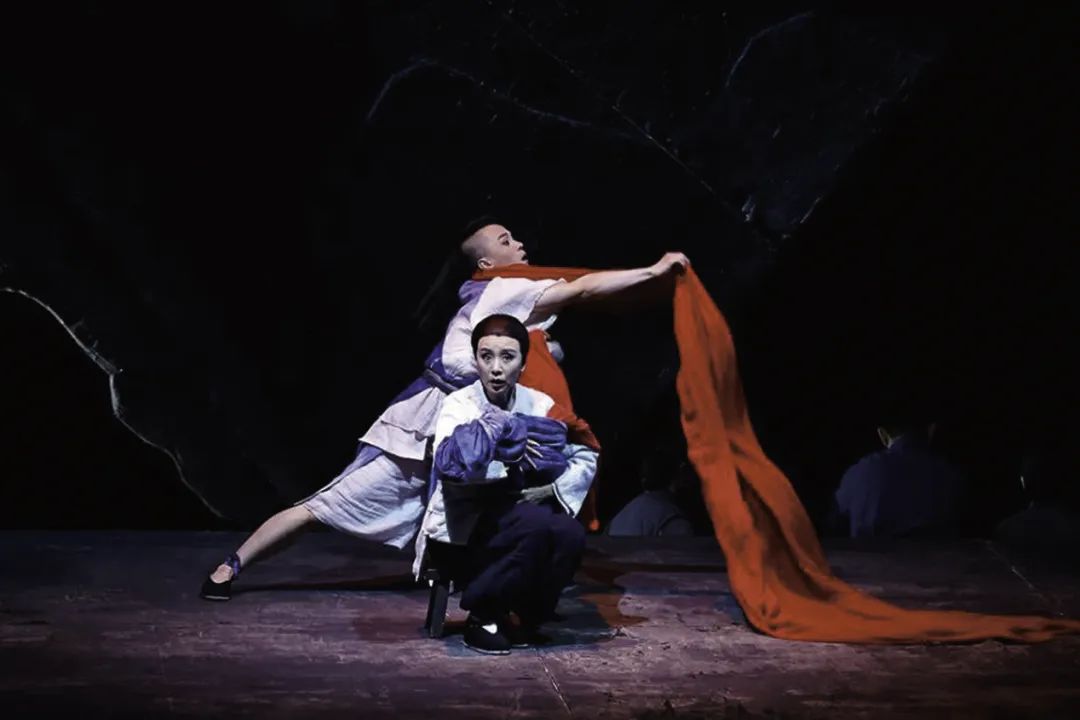

评剧《母亲》剧照 中国评剧院演出

在剧本中,母亲说:“你走的时候还是个襁褓哎,为啥你长这么大了?”小仔儿回答道:“几十年过去了,我也该长大了!”别看这是一个小小的调侃,但恰恰因为它,整个戏剧结构有了翻天覆地的变化。整部题材的叙事方式不再那么的严肃和拘谨,相反始终契合着母亲主体性的思考和小仔精灵一般的存在,由此带来了叙事时空的灵动和自由。当舞台上获得了表达的自由时,舞台表现将无所不能。小仔儿的全能视角(精灵视角)打开了观众认知世界的窗户,当小仔儿力图去洞察一切未知时,他就不得不借助母亲的途径去了解一切。当这种洞察的视角转向具体有意识的舞台对象时,叙述的主体就自然而然地转向了有意识的人物—母亲身上,在这样一种相互关系的交织下,母亲理所当然地成为了情节发展的主要叙事者。请注意!作为主要叙事者的“母亲”,同时还是这部作品中的一号人物,她承载了全剧三分之二的唱念做表,是戏曲创作中张扬艺术丰彩的主要角色。身兼二职的“母亲”,既是叙事者,又是剧中人,所以她必须跳进跳出。她需要以客观的第三者视角,和小仔儿一起,回望记忆在民族历史上的抗日战争和邓玉芬所处时空的真实面貌,同时需要以主观体验者的立场,生动再现邓玉芬这个“母亲”在家国蒙难时与身边群体的情感思想。因此,舞台的演出风格出现了,“母亲”一定是超现实的,这就让这个戏剧故事不可能按照线性的现实逻辑去发展,而成为一个展现现代思考的新的戏剧逻辑。

当然,我在这部作品中动用了评剧能够拥有的传统表现手段,尤其是立足于评剧的剧种节奏,赋予适合作品的新的手段。例如“小仔儿之死”是全剧情节发展最强烈、最高潮的部分,剧中的“小仔儿之死”因为鬼子突袭村庄,母亲生怕儿子的哭声会暴露大伙的行踪,因而将襁褓捂在怀里,最后小仔儿在鬼子的搜索中不慎中被捂死。在创作的初期,我本来准备用音乐、对唱、二重唱的方式对该情节进行表达,但正式进入排练厅后,我发现这样的极致状态光凭听觉是不足以展现此时的生命状态,也不足以构成强有力的戏剧张力。因此,我采用了立体化的视觉形象和声形组合来体现。在外化情感、表达“超现实”的舞台真实时,戏曲的“诗化指定”可适时而入,形体的元素便可在传统的技法(程式性动作)中寻找到根源依据,同时在规定情境中强烈外化这一动作的诗化赋形。

评剧《母亲》剧照 中国评剧院演出

在排练场上,我临时用可以无限延长的红色长绸,将一个襁褓设计成可以拆合的结构。舞台上用一幅红色长绸做成小仔儿的襁褓,在母亲与精灵化的小仔儿共处舞台时,所有的表演和演唱都在极力渲染特定紧张情绪中的人性纠葛。剧中鬼子突袭,母亲怕小仔儿哭闹暴露大伙行踪,进而将其捂在怀里时,超现实存在的小仔儿便开始从襁褓里抽出长绸,以此代表母子相连的脐带关系,以及生命在战争中被戕害的流血之痛。在小仔儿处于窒息状态时,长绸从襁褓中被扯出,一头怀抱于母亲胸前,一头握在小仔儿手中,此时那个襁褓是现实的小仔儿,而长绸延伸的终点是小仔儿的精神状态。长绸在小仔儿脖子上的缠绕,表现其因被捂而难以呼吸的状态;随后通过将长绸当作水袖的挥洒和水发的甩动,进而表现一个弱小生命的逐渐消逝,同时也表现人在生命尽头的呐喊。当这种舞动戛然而止时,小仔儿的生命迹象亦预示着消失和结束。通过音乐(二重唱结构)与场面(超现实的长绸运用)的赋形,这一重要时刻被诗意地表现了出来。这样的表达直观地、强烈地注入了事件本身拥有的残酷,使观众活态地感受到它的血腥与震撼,同时也激发起他们的怜悯与痛心,由这样弱小的生命被战争无情戕害,激发起他们对战争的反感与思辨。

借助红绸的“太一性”表达,可以看到戏曲中重要的特技如长绸功法、水袖功、捎子功等,都在小仔儿的红绸舞蹈中被赋予了他身体极度困境中的挣扎和求生。同时,由于此时的“小仔儿”既是精神状态的形态化呈现,也是舞台第三者视角的自我抒情载体,他的所有的唱做表演就在人物形象的进出之间,实现了对评剧思维本体的进退表达。小仔儿的唱做表演,当然是与母亲的唱作表演相互呼应,两个形象在舞台上的相互推移,虚实照应,共同形成了这部现代戏独树一帜的场面塑造。应该说,“小仔儿之死”的为《母亲》、为现代戏,做了一次崭新的赋形,在评剧所有传统技法的表现中,展示了对“革命母亲”的现代解读。这种赋形,显然让这个现代题材做到了戏曲化和评剧化,也让它拥有了截然不同的现代风格。

我的诸多的舞台创作都试图寻找的新颖别致的赋形形态,让现代戏所表现的生活不能因为“现代”一词的束缚而变得面目如一,而是因为基于“现代”的可能性而变得各具特征。或许,今天的许多创作者以为现代戏就是身穿现代服装的你我他,就应该在质感上一致,其实不然,只有寻找到现实生活中你我他的各个不一,我们的现代戏才具有了真正的质感。就像古装戏虽然依据的是一套衣箱制,如果以为古人气质是唯一的,那样的古装传统戏同样是面目可憎。

四、“颂扬体”作品中的“进”

在我的创作中,和众多主创者一样,会不可避免地进入到对英模人物先进事迹的歌颂主题中,这是现代戏创作的难点。我姑且将其称作“颂扬体”。颂扬体戏剧的特点是它的已知性,因为英模人物的生平事迹举世皆知,他们的生活逻辑几乎一目了然,甚至因为英模人物的崇高性会导致戏剧化的严重被限制。所以当剧作家对该类人物的生平事迹进行戏剧构思时,便不可回避地遇到一个问题,就是它不具有悬念性。许多人都知道,戏剧悬念作为戏剧结构中的组成部分,其作用就是营造戏剧性的发生和碰撞。假如没有了戏剧悬念,作品将失去真正的戏剧性,由此也失去了牵动观众的那根弦,观众不能像观看戏剧演出一样,顺着情节的发展、悬念的迭起、事件的推进,而产生视听感觉的共鸣体验。因此,这类题材往往更容易产生枯燥乏味的感受,更容易流为报告化的宣讲。

针对这一题材类型,就不能按惯常的叙事方式、戏剧结构去表现。导演需要寻找到超越现实束缚的赋形手段,一方面要从文本文学中确立人物故事的思想逻辑,发现这类人物故事原型的独特个性;另一方面更要从舞台上确立人物故事的行动逻辑,找到适合的戏剧性表达手段。沪剧《敦煌女儿》就是颂扬体戏剧的一个个案。该剧讲述的是敦煌研究院院长樊锦诗的一生,作为一个被社会主流授予“改革先锋”“文物保护杰出贡献者”“感动中国2019年度人物”等称号的英模人物,她的事迹几乎人人皆知。在没有太多的生活悬念和戏剧性时,我和编剧确立了以樊锦诗的主观视角进行叙述的戏剧结构,通过80多岁的樊锦诗与一个神灵般的人物—已故的常书鸿先生的精神对话,由此去打通现实与理想、过去与未来的时空隔阂,让主人公在心灵的穿梭与叩问中,展示其精神底色。

这样的结构设置实际上让现代戏中的现实生活具有了某种魔幻的色彩,而其中的现实人物因为开掘出了精神层面的表达空间,反而更具有现实性,这种现实性超越了社会对于原型人物的一般性认知,更能够深入到他们的内心世界和精神层面。颂扬体戏剧,说到底不是颂扬原型人物的德能勤绩,而是颂扬他们超越了平庸和俗常的、独特的精神气质,这恰恰是戏剧“人学”核心关注的重点。在《敦煌女儿》中,文学剧本选择了樊锦诗与常书鸿的打赌、樊锦诗与丈夫彭金章的结婚与护养孩子的场面、以及在文革时期樊锦诗参与的保护敦煌、改革开放以后樊锦诗推动的数字敦煌,这些情节构成是从主人公的生命经历中,选择了能够激发戏剧性想象的片段,勾连起她从家庭到事业的一生。当然,较之于我所面对的众多现代戏题材,这样的戏剧叙述仍然缺乏足够的亮点,因此我特意在舞台上为“樊锦诗”寻找能够呈现她的气质个性的物质手段。例如有两道门框主导的转台,这种镜像式的门框参与着多重的舞台意象的创作,它可以是现实中的门,也可以是镜框,也可以出入之间的边界,也可以是沟通虚实、真幻的通道。我想用最简洁的方式,避免现实琐碎的介入,让主人公单纯清静的学者生活能够拥有不同的舞台质感。特别需要提出的是,当现代舞台普遍使用投影技术的时候,导演最要提防投影技术的简单布景化,要让技术成为创造艺术的手段,而不是贴附在舞台上可有可无、甚至是破坏舞台艺术美感的多余器物。因此,《敦煌女儿》采用了数字敦煌的最新科技,为“樊锦诗”的赋形开辟了新的精神空间。当数字敦煌中的莫高窟出现在舞台的上方时,此时坐在舞台前方的樊锦诗,已经是敦煌上千年文化命脉中的一个思索者,透过她的忧虑、感怀,她心灵中的敦煌真正呈现在舞台上。应该说,敦煌的美如何展现于舞台,不同的创作者一定有不同的方式,而我在这部作品中进行的技术赋形,打开的是樊锦诗的心灵世界和“人学”发现。从这个角度而言,这种方式是唯一的。

沪剧《敦煌儿女》剧照 上海沪剧院演出

通过《母亲》《敦煌女儿》《花儿声声》等作品的创作,我对现实性的舞台创作有了更多理解。当许多人在埋怨命题创作时,我们何不回过头来想想,这一切是否来源于创作者自身的“圈地自牢”呢?谁说红色题材就一定要喊口号?谁说红色题材的主人公就一定是救世主,一定是刀枪不入?谁说红色或主旋律只会是即时之需而不可传世?那试问托尔斯泰的《战争与和平》、玛格丽特·米切尔的《飘》、瓦西里耶夫的《这里的黎明静悄悄》等文学经典,何尝又不是当时的即时之作呢?应该说,用现代的所有手段,寻找与戏曲本体相适应的赋形形态,我们同样可以创作具有“人学”理想、拥有戏曲思维本体的优秀作品。我们所面对的先进人物,也是血肉之躯,他们同样有亲人、有家庭、有生活,还有自己的理想。戏曲舞台上塑造这类崇高的人物形象,重要的不是塑造崇高的本身,而是塑造走向崇高的过程和路径。在这条路径上,他们和普通人一样,也会困惑,也会苦恼,也会犯错,但就其特殊的人格气质和生命选择而言,他们也就拥有了一次又一次富有戏剧性的选择和遵守自我本体意志的实践(即“行动”)。人物的行动不是机械任务的执行,而是真情实感的触发,在这样或那样极致的生命体验过程中,这样的行动会导致人物迈向这样或那样的价值倾斜,价值倾斜决定了选择,选择确立了行动方向,由此才构成戏剧中极富世态人情的无数个生命的瞬间精彩。赋形的首要任务就是发现精彩,前提就是聚焦于人学的核心(价值观念),方式就是寻找认知人和发现人的方式(戏剧结构),最终借助艺术手段为其赋予声形(现代赋形)。对于戏曲而言,这样的赋形,显然是对“退一进二”的守与变的辩证把握。

五、舞台的进退自由与思维回归

导演对于舞台的把握是永无止境的。戏曲艺术创作的“进”“退”是通过一部部的艺术作品得以呈现的,当然,这种呈现的可能也是千变万化的。赣南采茶戏是偏居江西赣南地区的一个地方剧种,其艺术本体是歌舞并做的采茶歌舞,是戏曲理论界认定的民间小戏,长期以来以小旦、小生、小丑为主的二小戏、三小戏为其主要特色,演出的剧目也大多是一二十分钟的小戏故事。在近半个世纪的发展中,赣南采茶戏剧种尝试过多种发展路径,有向古装戏靠拢、移植改编古装力作的创作;有向现代戏发展、创作新编红色主题的创作。我在多年的采茶戏表演和导演过程中,一直通过“采茶歌舞剧”的剧种发展方向,来确立每部作品的气质个性。从《山歌情》《八子参军》《永远的歌谣》等作品中,都能看到化用歌舞剧的民间性与现代性,来赋予现代生活质感的创作动机。我认为这些创作就是要最终完成赣南采茶戏从一个民间乡土小戏剧种,真正创造成现代歌舞戏曲。而新近创作的《一个人的长征》同样实践了“退一进二”的创作观,同样朝着我的这个戏曲理想努力,但就表达手法的多样性,“进”的程度更进一层;而就戏曲思维的本体性,“退”的程度同样更进一层。

在《一个人的长征》的演出期间,我获得了一些同行的反馈,其中有部分人认为,这部戏的风格很接近西方现代戏剧的特点,它是戏曲作品中融合西方戏剧元素最多的一部戏。该剧的舞台没有搭建真实性场面的舞美设置,全剧的场景空间都是通过演员的操控建构而成,其中包括演员操控的骡子、马、星星、月亮、小树等等。但这部看着很西方的《一个人的长征》,同时做到了很东方、很戏曲,尤其是很赣南采茶戏。

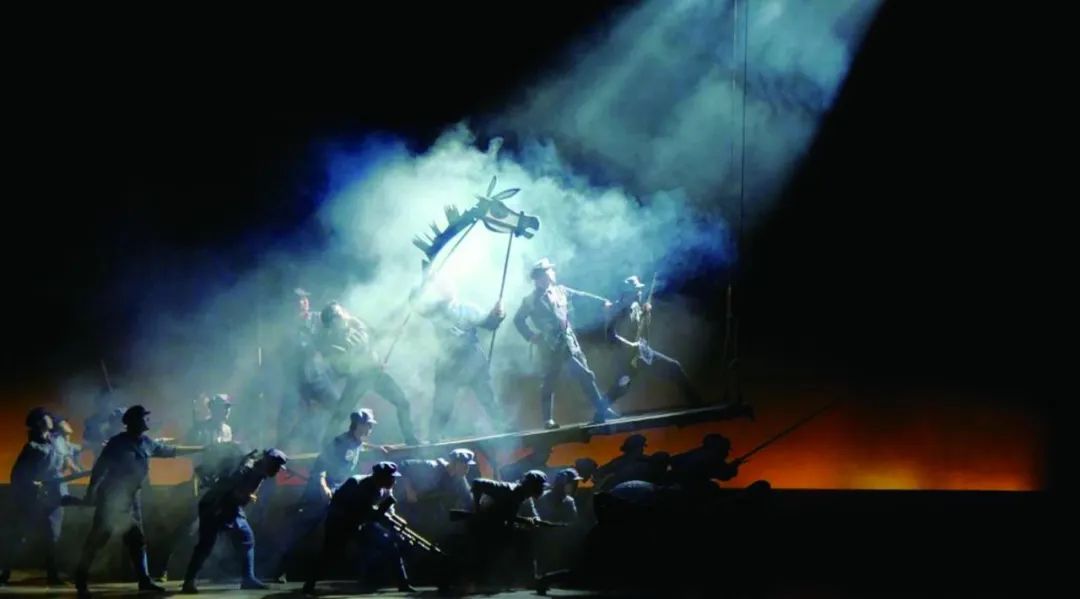

采茶戏《一个人的长征》剧照 赣南艺术创作研究所演出

该剧保持着中国戏曲以物表物、以虚代实的创作美学原则,在赣南采茶戏缺乏京昆等其他大戏艺术所具有的完整表演系统之时,用退于戏曲思维本体的方式,创造出了与其他戏曲相似的技术手段。例如传统戏曲以鞭代马的程式思维,确立了马鞭与真实的骡马的对应性。我按照这种原则,代之以人操控的“骡子偶”“马偶”作为赋形的手段,以此来替代传统的马鞭、骡子鞭。这样也避免了传统戏曲的马鞭进入赣南采茶戏的严重不适感。在舞台表演中,我遵循以虚代实、以物表象的“太一原则”,让偶像化的“骡子”“马”通过演员和群体的表演调度,呈现生活真实的质感。而马偶及其表演者的疏离与结合,增加了戏曲跳出跳进的变化空间,表演者既可以与马偶合而为一,用现代体态的舞蹈身段来展现马的情态;同时也可以在人偶分离后,瞬间转化为检场人,形成独特的间离效果,让戏剧性得以呈现。在这部戏剧中,名叫“骡子”的马夫,他的骡子被别人以自己的名义卖给了红军,当红军知悉实情后,让他将骡子牵回去,他又觉得不能让红军吃亏,于是带着骡子跟随红军前行,直至赚够二十大洋才将骡子牵回去。在这里,骡偶不光是剧中的一个普通道具,同时更引发核心物件和情节、并改变了人物舞台行动方向的媒介。当骡子在“湘江战役”中弹而亡时,“偶”成为了主人公的交流对象和情感寄托,同时也成了此时舞台上的表演支点。当骡偶在死亡的瞬间,伴随光影的投射,现代感的震撼力也随之而来。同时这样的偶像又不同于英国国家剧院的《战马》中的“马偶”那样追求仿真,也不在于为观众带来仿真式的幻觉感,而是为了创造戏曲舞台的自由,并由它来承载舞台的诗意表达。从视觉形象来说,它比传统的“马鞭”更饱满丰盈;从道具意味来说,它更能阐发出道具和情节、人物的关系。

马偶、骡偶的创意使用,实际上是戏曲思维的一种再生,特别是因为赣南采茶戏自身的艺术局限,这样的再生让这个乡土剧种找到了现代表达的契机。与此相类似的,就是在演出中小型乐队的设置,它保持了民间戏曲那种裸露式的伴奏形式,同时也承接了传统戏曲借助文武场音乐艺术来渲染气氛、营造环境、甚至创造独特心理情感空间的表演模式,因此乐队不时地介入到表演叙事中,甚至会暂时打断情节行进而与演员直接交流,同构间离效果来强化戏剧情节抑扬顿挫的推进。这种音乐结构虽然也是戏曲惯常所具有的舞台要素,但是相对于赣南采茶戏已经习惯了用现代技术伴奏的剧种发展现状,这无疑是一次戏曲传统在采茶戏中的再生,能够让采茶戏在保有核心乐队的前提下,尽可能地通过器乐和声乐的相互推进,拓展采茶戏简单的乐队体制所带来的音乐个性。也正是在这样的基础上,《一个人的长征》能够让歌剧声乐、民族声乐、民歌声乐、戏曲声乐相互交织,共同塑造出开放的舞台意境。

采茶戏《一个人的长征》剧照 赣南艺术创作研究所演出

事实上,现代舞台的任何一个创造都会连带地产生多米诺骨牌效应,牵动其他舞台元素的变化。从这个角度而言,“进”是戏剧创造永恒的动力,但是也正是我在“退”的立场上,把握着采茶戏在音乐、表演的本体,以及伴随采茶小戏不断发展壮大的本体成长规则,《一个人的长征》就不再像其他几部采茶戏作品那样作为“采茶歌舞剧”的艺术定位,而是取法于戏曲丰厚的传统,呈现出了基于戏曲思维本体而衍生出的现代品质。这一创作经验,无疑对于成长中的采茶戏而言,又开辟了一条发展的路径,多元化的发展方向对于这样的剧种,当然是最有益的。

当然,以上的“进退”不是通常的唯理论立论,或者一般理解的“进”就是这样,“退”就是那般,实际上所有的“进退”都是辩证的。比如面对戏曲要退守的“本体”,却也是有自身的要求和限定的,所以实际上又并不是完全是刻板的本体。“进”可能进的是我们通常说的“现代”,但实际上这个现代也包含着转变与转化,终其结果,最后是以自己的作品的呈现来说明“进退”的一种有序的互融,在完成戏曲传统延续的美学原理里,在中国审美与时俱进的同情同理之中。随着新的作品不断地创作,有关“进退”的把握将会有更多切身的体悟和心得,比如在中国戏曲诗性原则下,怎样建立起承继与解构的重组,找到新的赋形坐标;又比如,艺术家的创造是个人感受的独特性和个人表述的独特性,在这个意义上说,所谓进退,仍然是导演艺术家既重视前人的经验,更重视自身超越的一次次攀登。

(文中图片由作者提供)

参考文献

[1]张曼君. 《马前泼水》对小剧场京剧的探索[J].中国戏剧,2001(11).

[2]苏国荣. 戏曲美学[M].北京:文化艺术出版社, 1999.

学报简介

《戏剧》(中央戏剧学院学报)是中华人民共和国教育部主管,中央戏剧学院主办的戏剧影视学术期刊,1956年6月创刊于北京,原名《戏剧学习》,为院内学报,主编欧阳予倩。1978年复刊,1981年起开始海内外公开发行,1986年更名为《戏剧》,2013年起由季刊改版为双月刊。

《戏剧》被多个国家级学术评价体系确定为艺术类核心期刊:长期入选北京大学《中文核心期刊要目总览》、南京大学社会科学研究评价中心中文社会科学引文索引(CSSCI);2015年入选由中国社会科学院“中国人文社会科学综合评价AMI”核心期刊,成为该评价体系建立后首期唯一入选的戏剧类期刊。现已成为中国戏剧界最具影响力的学术期刊之一,同时作为中国戏剧影视学术期刊,在海外的学术界影响力也日渐扩大。

《戏剧》旨在促进中国戏剧影视艺术专业教学、科研和实践的发展和创新,注重学术研究紧密联系艺术实践,重视戏剧影视理论研究,鼓励学术争鸣,并为专业戏剧影视工作者提供业务学习的信息和资料。重视稿件的学术质量,提倡宽阔的学术视野、交叉学科研究和学术创新。

投稿须知

《戏剧》是中央戏剧学院主办的戏剧影视艺术类学术期刊。本刊试行《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》,作者来稿须标明以下几点:

1.作者简介:姓名、工作单位、职务、职称、学位。

2.基金项目(文章产出的资助背景):基金项目名称及编号。

3.中文摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自含性,篇幅为150-200字。

4.英文摘要:与中文摘要大致对应,长度为80个英文单词左右。

5.中文关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

6.英文关键词:与中文关键词大体对应。

7.注释:用于对文章正文作补充论说的文字,采用页下注的形式,注号用“①、②、③……”

8.参考文献:用于说明引文的出处,采用文末注的形式。

(1)注号:用“[1]、[2]、[3]……”凡出处相同的参考文献,第一 次出现时依 顺序用注号,以后再出现时,一直用这个号,并在注号后用圆 括号()标出页码。对于只引用一次的参考文献,页码同样标在注号之后。文末依次排列参考文 献时不再标示页码。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省):

a.专著:[序号]主要责任者.文献题名[M].出版地:出版者,出版年.

b.期刊文章:[序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期).

c.论文集中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[M].

论文集主要责任者.论文集题名.出版地:出版者,出版年.

d.报纸文章:[序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次).

e.外文版专著、期刊、论文集、报纸等:用原文标注各注项,作者姓在前,名在后,之间用逗号隔开,字母全部大写。书名、刊名用黑体。尽量避免中文与外文混用。

来稿通常不超过10000字。请在来稿上标明通讯地址、邮政编码、电子邮箱及电话,发送至学报社电子信箱:xuebao@zhongxi.cn。打印稿须附电子文本光盘。请勿一稿多投,来稿3个月内未收到本刊录用或修改通知,作者可自行处理。发现有一稿多投或剽窃现象,对我刊造成损失,我刊将在3年内不再接受该作者的投稿。来稿一般不退,也不奉告评审意见,请作者务必自留底稿。

《戏剧》不向作者收取任何形式的费用,也未单独开设任何形式的网页、网站。同时,中央戏剧学院官微上将选登已刊发文章。

特别声明:本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我社上述声明。

图文来自:中央戏剧学院学报社

欢迎各位校友、社会各界人士关注中央戏剧学院微信公众平台。您可以搜索 “zhongxi_1938”,或扫描上方二维码进行关注。

网站:http://www.chntheatre.edu.cn/

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中央戏剧学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。