- 0

- 0

- 0

分享

- 沈奇岚“胶囊”专栏①丨陈荣辉:恐惧、奔跑与创作

-

原创 2022-08-02

关于本文作者:沈奇岚,艺术评论人,策展人,作家。德国明斯特大学哲学博士。曾任《艺术世界》杂志社编辑部主任,出版社艺术主编。与国内外艺术机构策划有多个富有国际影响力的展览和论坛项目。为多家国际艺术媒体和艺术机构撰写专栏和画册文章,包括上海博物馆、上海龙美术馆,意大利乌菲齐美术馆、澳大利亚当代艺术馆、意大利Skira出版社等。

在学校或艺术家工作室度过漫长的一天后,陈荣辉总是奔跑着回到自己的住处。奔跑,因为恐惧,或者说,是为了预防恐惧。仿佛速度足够时,无论是犯罪份子或者疫情,都无法追上他。只要奔跑得足够快,就可以跑赢,就可以抵抗这个世界的下沉。每天安全地抵达家中就是胜利。第二天,又是一场新的比赛。

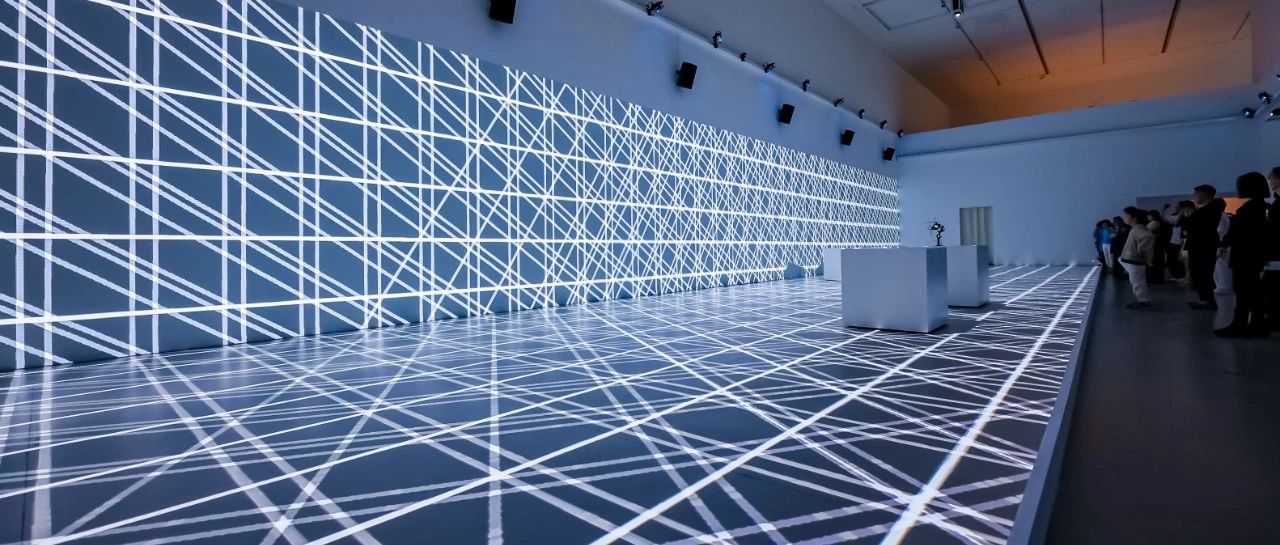

纽黑文的夜光从他的窗户透进来,奖励着这一晚暂时获得了生存胜利的陈荣辉,美丽和恐惧的光交织在墙上、厨房里、沙发上。这成为了他的《纽黑文寻常一夜》的起源。空气中隐藏的危险和美丽,他用不同的光影变化来表达。他将这座城市中曾经有过犯罪纪录的现场照片投影在家中的不同角落,这是他凝视恐惧的方式。与其被恐惧捕获,不如用摄影反向捕捉恐惧。如果无法消除恐惧,那就剖析它、定格它。把这份心境和感受,凝聚成作品。

这组作品中的紧张感,不仅仅源自深夜奔跑之后的神经紧张,也源自陈荣辉勇敢地暴露着自己的脆弱。于他,这意义重大。陈荣辉说,现在更感兴趣的是“用摄影的方式讲述自己的故事,与这个世界和自己对话。” 这个系列是他的摄影从向外转为向内的重要一步。

用摄影来叙述他人的故事,是陈荣辉拥有的出色能力之一。去耶鲁之前的陈荣辉,是一个成熟的从事新闻摄影 10年的记者。他对社会进行提问和观察,关注中国的城市化和工业化进程。拿过不少奖项,成为中国最年轻的世界新闻摄影大赛(荷赛奖)的获得者(《圣诞工厂》系列)。获得了第六届侯登辉纪实摄影奖的《空城计》来之不易,他连续四个冬天前往东北,扛着几十斤重的相机,联系了一批在快手上结识的摄影对象,呈现当下东北年轻人的生活状态。这些实践并未让陈荣辉的摄影表达欲获得完全的满足,他依然在寻找某个答案,关于摄影到底是什么,可以做什么。

恐惧让他保持警觉,让他脱离舒适区,让他的感官格外敏锐,让他的问题意识格外强烈。当他开始审视自己的处境时,他的摄影也开始回应自身的困惑。他所关切的真实命题浮上了水面:当城市的犯罪率升高时,如何面对个体的恐惧?当身为亚裔就可能遭受威胁生命的攻击时,该如何表达这种愤怒?

关于创作本身,陈荣辉的内心也有着深切的焦虑:当关于摄影的学问基本都由西方学界建立时,身为东方的创作者如何能够获得认可?当西方的机构展示平台只对富有政治意味的图像感兴趣时,身为中国的创作者是否要走这条通道?自己作为创作者的身份与立场到底要放在哪里。摄影并非是拿起相机按下快门的事情,陈荣辉必须解决自己创作的位置问题。

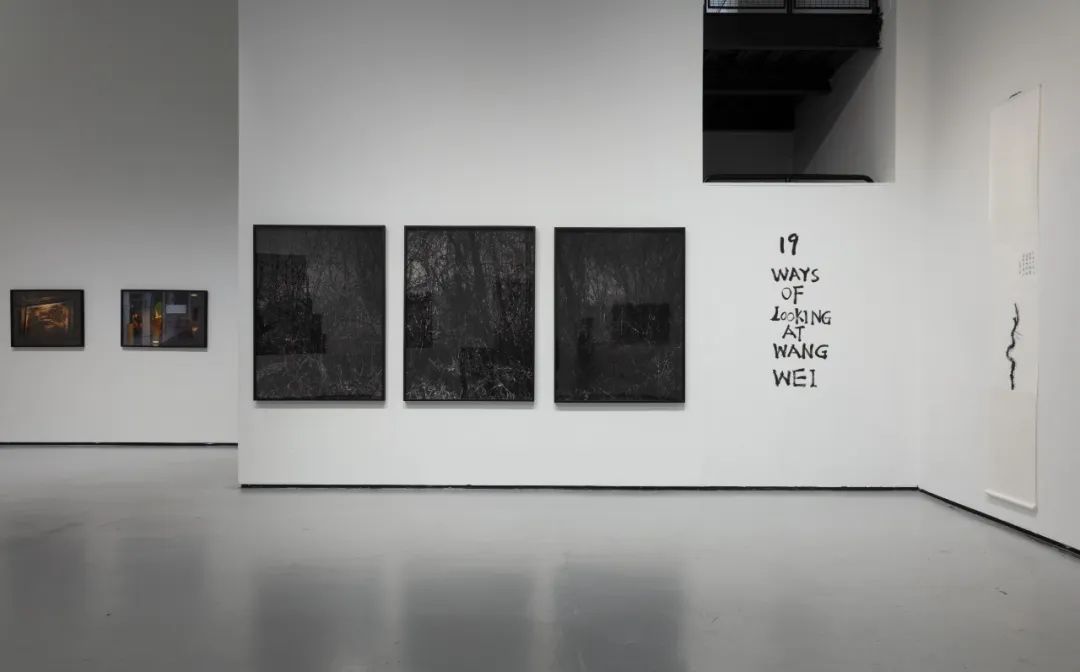

陈荣辉的毕业展《观看王维的19种方式》是对这些问题的一个回应,身为东方的创作者,如何在这个已经发展到拥有极度成熟的语法和词汇量的摄影领域中,贡献出新的维度。

在求学期间,每当有不顺之事,陈荣辉会到附近的East Rock森林公园爬山。有一次,他偶遇了两头北美鹿,他看着它们迎着光线走进密林深处。脑海中闪现的是王维的《鹿柴》。陈荣辉的这个系列,试图用东方审美探索美国景观, 用中国传统绘画中的精神融入到摄影实践中。他要做的这件事情,是某种意义上的“视觉融合”,他试图创造一种观看,同时具有东方的视觉构成经验和西方的视觉构成逻辑。他把中式的散点透视转化成照片中的全焦点,利用“堆栈”功能(Focus Stack),使得画面拥有无数个焦点,无一处不清晰。普通的风景照承诺着“某一时刻的时空”的真实性,他的这个系列的照片通过叠加无数个“某一时空”,而成为了一个虚构的真实时空。

这个系列,是陈荣辉要解决的另外一个重要问题,他作为一个中国的创作者,在摄影这个领域中到底可以做什么。

沈奇岚

×

陈荣辉

沈:你为什么会以王维作为毕业展览的主题呢?

陈:这个关乎外国人怎么看待中国的摄影。我的老师曾经就说我的作品比美国同学还美国。我们的老师都是MoMA或者古根海姆美术馆的策展人,他们依然很期待从你身上获得一些独特性(中国性)。但他对这种独特性容易解读成东方性和政治性,要么就是山水,要么就是政治。

另外一个现实情况是,很少能看到在美国有拍摄美国景观的亚裔摄影师。他们对我们的认知,依然在某种程度上是一种主流社会对一个少数群体的认知。所以我当时就想,我要拍美国的景观,我给你们展现一个中国人是如何来观察美国的景观。这是我一直以来的思考,是回到摄影本身,去呈现西方如何误解我们的传统的东西,我想把它用新的方法去呈现。

沈:我对你最大的好奇是你一直在做很多事情,你的行动力特别强。你到底想拿摄影做什么呢?

陈:我觉得摄影是我看这个世界的一种方式。每天都在想用摄影可以做什么或者表达什么,一种和其他艺术家一样的内在驱动,都是对这个媒介的热爱与钻研。我为什么要一直做事情?我其实心里有一种担心。在国内有一些我很尊敬的艺术家,我看到他们的路径和轨迹,我会害怕自己变成那样,害怕自己变成一个为了当下的而去追求时髦的创作,然后为此做很多转变。很多类似像我这样经历的人,他们在竭力抹去自己过去的履历或者过去的经验。我这两年中做了很多尝试,但是上完学之后我在想,不一定要抹去那些东西。

过去做新闻摄影或者纪实摄影,我觉得那种经验其实很宝贵,去关心外面的人和社会,作为记者去记录和报道别人的故事,然后来讲述这个时代。我不能够放弃关心他人,但我真的看到好多前辈的作品不再那么做了,我在读书的过程当中也有这样的苗头,但是最后我觉得还是要回来,做一点自己想做的事情。

沈:我之前看了一本是枝裕和写的书,叫《拍电影时我在想的事》。是枝裕和也拍过不少社会纪实作品。这样的视角和对社会的关切影响了他后来的电影创作。他说他拍电影有这些痕迹的,那就是他的指纹。他真的关切那些人物,他的作品那么感人和真切,就是因为这样的视角。过去的经历都是财富,不必摆脱。

陈:对,当时有一批导演,预算很少,一开始都做这种很硬的社会题材。贾樟柯早期电影我觉得也类似。

我觉得做记者带给我的经验和体会可能确实是其他的东西很难替代的,让我能够在很短的时间里经历非常多的东西。比如欧洲难民危机时,我可能是第一个完整地跟着难民逃亡路线报道的中国摄影师。当时我到了希腊小岛上,就跟他们难民一起坐船,一路到德国奥地利。当地警察看到我很激动,他说都没有见过中国人。我还是很感谢以前的工作能够带给我的很多批判性思维。

沈:你身上的能动性比较强,因为你身上有那个维度。你去拍汶川地震,然后又去拍世界风云人物,这个时代的能量已经穿过你的身体了,你可能还没意识到有多少东西留了下来,但既然在你身体里面,有一天它会发生作用的。如果你只是做工作室里的艺术,这些东西就发挥不了作用。但看你这两年的作品,我有一个感受,好像你急于要论证自己是谁,在摄影的本体论里面有很多的自我证明的努力。

陈:因为还是有困惑,关于一个中国摄影师到了美国后能不能自由发声,以及我有没有这样的一个信心去自由地发声。比如为什么没有一个在美国拍摄美国景观的中国摄影师?我不想拍身体,我不想拍私摄影,我不想拍摄政治,是否还可以做出表达?

我们的老师就是最好的艺术机构的策展人,我们能看到那么多现实状况,主流世界选择关注少数群体的内容,其实是被他们牢牢把控的。这难免会对我的创作造成很多的冲击。当然他们会安慰你说,要坚持做自己,迟早会轮到你。但这个话我觉得是心灵鸡汤。

我希望不是因为他们觉得要轮到关注你的时候才轮到你,他们的这种关注不是一种自发性的,而是说你做的东西真的对你自己很重要。

沈:所以毕业之后,你还是选择了回国?

陈:是,这两年我觉得基本上就是这种很矛盾的状态。很多人惊讶于我为什么选择回来,我不想在美国做那些所谓的实验性创作,我就想回到自己的国家来关注自己的生活,自己的城市,或者说我生活了三十多年的土地。我在美国最后的一段时间看了很多赵无极的东西,耶鲁大学出版了他的一本非常重要的合集。赵无极说要做世界的艺术家(不仅仅是中国的艺术家或欧洲的艺术家)。现在这样的想法很鼓舞我。我觉得现在自己的内心是极度自由的。

在美国,你是可以自由发声,但当人们不想听你说话的时候,你拿个喇叭在那边吼也没有用。

美国是把摄影当作是一种文化在做的。在中国,大部分人认为摄影只是一个技术门类,都还不算是一个完整或者成熟的艺术门类。疫情的时候我们系主任做了一个系列访谈,他在短时间内邀请了美国甚至世界上所有知名的导演、演员、摄影师、作家来讲座。他们很认可摄影,也非常了解摄影。而在国内就比较难以想象,比如哪个摄影系可以随时请到李安或者张艺谋来讲座。

沈:看到你做了不少面向大众的摄影教育。

陈:我觉得还是要靠作品发声。但是与此同时,中国的摄影教育在大众和专业领域是严重脱节的。我分享一些我自己的思考和尝试,也希望找到更多的同路人。

沈:你心中你的观众是谁?

陈:我自己,然后是对摄影或者影像文化感兴趣的人。

沈:你的毕业展览上,其实你的观众很清晰,就是你的老师和同学们。你就像一个中国学生到了英国用英语去做莎士比亚戏剧一样,宣布说我做这个比你们还厉害。

陈:我是这么想的,读图是有门槛的,但人们从来不认为要去学习图像的语言或者语法。我们总说21世纪和20世纪是一个图像的时代,不懂摄影就类似于文盲,但实际上又有几个人真正去学习过图像语言的语法。图像语言是需要学习的。我们有个很厉害的校友叫做迪克西亚,他说“摄影就像一门外语,仿佛人人都会说”,正如我们学习了那么多年的英语,但真正可以运用英语的人其实也不多。我觉得做完毕业展,我算是一个熟练掌握“外语”的人了,接下来我要做的就是自己的表达。

· 作者后记

我对陈荣辉的持续关注源自他在公众号上持续发布的周记。他在耶鲁求学期间,每周都会认真记录所学所见,并毫无保留地分享着学到的知识,拓宽着阅读者对摄影的思考。他的几十篇周记是关于当代摄影的一份出色的教材。

毕业回国之后,除了创作和办展,陈荣辉经常组织摄影创作者的对谈,录制播客,无形之中,他的行动力和社会组织能力在某种程度上推动着他,他成为了传播者和教育者。

他有着惊人的勤勉,以及对困惑的诚实态度。在他身上,可以看见艺术家将自己置身于动荡之中的勇气,去感受恐惧与战栗,并将这种能量转化为创作的能量。这一代的艺术家若决定迎向这个时代,这是必经之路。而艺术家自身的创作能否形成一条独有的道路,取决于他们的才华和决心。

把恐惧转化为创造的力量。

Own your fear。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。