- 0

- 0

- 0

分享

- 张曼君:现代导演艺术的“进”与“退”

-

2022-08-14

现代导演艺术的“进”与“退”

张曼君

中国艺术研究院研究生院戏剧戏曲学导师

内容提要丨Abstract

关键词丨Keywords

京剧《马前泼水》是我的戏剧观得以成型的代表作品。通过这部作品,我确立了“退一进二”的戏曲创作观念。戏曲在现代化的进程中,处理好创造与传统之间的进退关系,才会有机会让古老的艺术遗产转化成为现代资源,“退一进二”无疑找到了这种转化的尺度。

小剧场京剧《马前泼水》剧照 北京京剧院演出

小剧场京剧《马前泼水》剧照 北京京剧院演出

在《马前泼水》中涉及的“现代”,一直是戏曲理论界讨论戏曲“现代性”的重要问题,我用作品为学术争论提供了一个样本。特别是顺着我提出的两个“现代”,我创作了一系列的作品,最受人关注的是其中的现代戏作品。这些作品毫无疑问是充满了现代思辨的,因为现代戏最直接地反映着现代人的生活和情感。这些作品毫无疑问也是最难创作的,因为今天的戏曲导演面对的最大困境是戏曲要具有现代意义的形式困境。面对现代人和现代生活,现代舞台上需要拥有一套适合现代戏的表演系统和表达手段,这是近百年来现代戏创作中最难把握的内容,当然也是以张庚、田汉等戏剧家为代表的几代戏剧实践者和理论家们一直探索的内容。我认为,无论是现代思辨,还是新的形式,最重要的是要把握戏曲的思维形态。面对近千年的戏曲艺术,符合戏曲规律的思维形态才是把握传统与现代的艺术起点。

三、民族本体,现代赋形:

现代戏中的“退一进二”

“退一进二”的立场重在把握戏曲创作的思维本体,同时导演艺术更要竭尽全力地实现对现代舞台的赋形。“进”作为赋形的坐标,实际是现代思辨意识在舞台创作中的实践。戏曲是活态艺术,需要坚实的文学根基,更需要通过切实的手段实现活态再现。面对不同的戏剧题材,尤其是浩如烟海的现实题材,创作者应该去拓展更多的表现手段。对于文本而言,导演所秉持的“退”的思维本体应该与剧作家的文学创作相互呼应,不论是导演参与文学创作,还是导演挖掘文学空间,都需要把握戏曲的“人学”立场和要求。这涉及戏曲文学一度创作的方法和过程,在此不赘述。对于舞台而言,导演在退回戏曲思维本体之后,最需要警惕的是被所谓的“传统”所束缚,因此我们不能吝啬迈“进”的脚步,而应将一切对呈现有帮助的艺术手段,纳入到戏曲的表达当中,这就包括了编、导、演、音、舞、美、服、道、化、声、光、电等的综合呈现和集体创造。在戏曲特有的剧种意识的基础上,基于特定弱势的、程式性不完备的乡土剧种的发展诉求,甚至可以让这些戏曲艺术创造出地方音乐剧的可能方向。这就是赋形的过程。

何谓赋形?赋形就是赋予戏曲作品的某种形态。导演的职能就是为文本赋予形象创造,为舞台赋予形式创造,为戏曲赋予意象创造。中国戏曲在漫长的发展历史上,已经拥有了自身完备的艺术体系,文学、表演、音乐、舞美等方面都有特定的艺术要求,例如丰富的剧诗带来对诗性舞台的要求;成套的音乐结构形态带来对丰富的人情人性的充分张扬;灵动的表演程式规范带来极具民族行动力的表达等。但是当戏曲面对现代生活的时候,这些已经成为传统的内容要求,势必发生思维到形态的嬗变,导演需要适应观众和时代要求,确立舞台创作的赋形坐标。这种新的赋形坐标,包括了在戏剧文学、戏曲样式、生活表达等方面的现代创造,总而言之,它是一种审美观念和舞台技术的适应和接轨,当然,它包含着赋予作品戏曲化、剧种化、风格化的过程。

评剧《母亲》剧照 中国评剧院演出

评剧《母亲》剧照 中国评剧院演出

在我的创作中,和众多主创者一样,会不可避免地进入到对英模人物先进事迹的歌颂主题中,这是现代戏创作的难点。我姑且将其称作“颂扬体”。颂扬体戏剧的特点是它的已知性,因为英模人物的生平事迹举世皆知,他们的生活逻辑几乎一目了然,甚至因为英模人物的崇高性会导致戏剧化的严重被限制。所以当剧作家对该类人物的生平事迹进行戏剧构思时,便不可回避地遇到一个问题,就是它不具有悬念性。许多人都知道,戏剧悬念作为戏剧结构中的组成部分,其作用就是营造戏剧性的发生和碰撞。假如没有了戏剧悬念,作品将失去真正的戏剧性,由此也失去了牵动观众的那根弦,观众不能像观看戏剧演出一样,顺着情节的发展、悬念的迭起、事件的推进,而产生视听感觉的共鸣体验。因此,这类题材往往更容易产生枯燥乏味的感受,更容易流为报告化的宣讲。

沪剧《敦煌儿女》剧照 上海沪剧院演出

导演对于舞台的把握是永无止境的。戏曲艺术创作的“进”“退”是通过一部部的艺术作品得以呈现的,当然,这种呈现的可能也是千变万化的。赣南采茶戏是偏居江西赣南地区的一个地方剧种,其艺术本体是歌舞并做的采茶歌舞,是戏曲理论界认定的民间小戏,长期以来以小旦、小生、小丑为主的二小戏、三小戏为其主要特色,演出的剧目也大多是一二十分钟的小戏故事。在近半个世纪的发展中,赣南采茶戏剧种尝试过多种发展路径,有向古装戏靠拢、移植改编古装力作的创作;有向现代戏发展、创作新编红色主题的创作。我在多年的采茶戏表演和导演过程中,一直通过“采茶歌舞剧”的剧种发展方向,来确立每部作品的气质个性。从《山歌情》《八子参军》《永远的歌谣》等作品中,都能看到化用歌舞剧的民间性与现代性,来赋予现代生活质感的创作动机。我认为这些创作就是要最终完成赣南采茶戏从一个民间乡土小戏剧种,真正创造成现代歌舞戏曲。而新近创作的《一个人的长征》同样实践了“退一进二”的创作观,同样朝着我的这个戏曲理想努力,但就表达手法的多样性,“进”的程度更进一层;而就戏曲思维的本体性,“退”的程度同样更进一层。

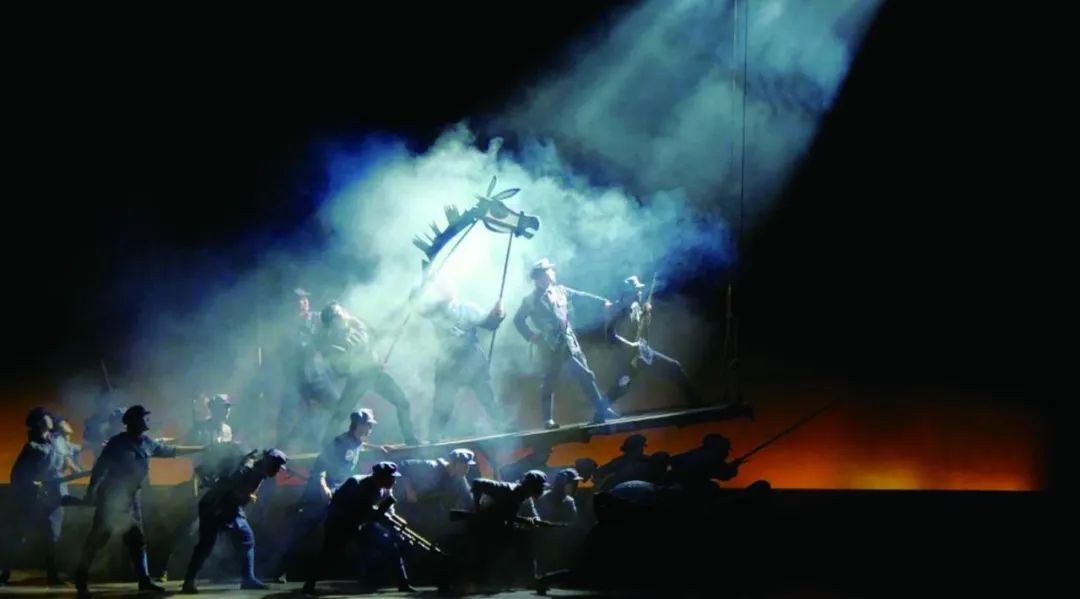

在《一个人的长征》的演出期间,我获得了一些同行的反馈,其中有部分人认为,这部戏的风格很接近西方现代戏剧的特点,它是戏曲作品中融合西方戏剧元素最多的一部戏。该剧的舞台没有搭建真实性场面的舞美设置,全剧的场景空间都是通过演员的操控建构而成,其中包括演员操控的骡子、马、星星、月亮、小树等等。但这部看着很西方的《一个人的长征》,同时做到了很东方、很戏曲,尤其是很赣南采茶戏。

采茶戏《一个人的长征》剧照 赣南艺术创作研究所演出

采茶戏《一个人的长征》剧照 赣南艺术创作研究所演出

参考文献:

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。