- 0

- 0

- 0

分享

- 专访|高扬:一根竹条的无限种可能

-

原创 2022-10-03

编者按:2022年7月31日至8月21日,“同质 · 异构——高扬装置艺术展”在北京成当代艺术中心呈现,此次展览标志着高扬从设计师到艺术家身份的一次延伸与转化,也是其以艺术家身份举办的首次个展。

对竹制材料的探索一直贯穿在高扬的艺术表达中。一方面,长久以来,艺术家注重竹质材料的传统制作工艺及文化内涵的吸收与转化;另一方面,在与传统材质的对话中,艺术家结合当下语境,对现代文明、理性秩序与技术革新作出了反思,并将这种思考融入了装置的空间构建与重组中。

在本篇采访中,艺讯网邀请艺术家高扬从展览背景和具体作品谈起,论及在多年的教学实践与创作经验中,艺术家对竹质材料及其背后文化精神的理解与运用。进而,话题延伸至高扬创作中的时空维度与文化隐喻,并就“手作思维模式”在教学和创作中的思辨与运用展开了讨论。

Gao Yang|高扬

副教授,中央美术学院城市设计学院家居产品设计系主任,中国室内装饰协会陈设艺术专业委员会副秘书长,中国家具协会设计专业委员会专家

Q

高扬老师好,日前结束的展览“同质·异构”是您作为艺术家身份的首次个展。请您首先聊聊此次展览得以呈现的契机,以及您从设计师身份向艺术家身份转换与延伸的过程与思考。

高扬:用竹子做设计改变不了人对竹子的认知,都是以印象和习俗对待它的时候,反而失去了它的当代价值。我一直思考去唤醒这种材料回应时代的问题。艺术是捷径,更有效,会改变约定俗成。

身份的转化不取决于文字的游戏而是思考的价值取向,设计师的社会属性与艺术家的社会属性也截然不同,设计师更注重外在表达,艺术家更注重灵魂思考。对于我自身而言,二者并不矛盾,竹片还是那个竹片,竹筒还是那个竹筒,用眼睛去发现,用手去思考,用心灵去浇灌,用时间来等待答案。

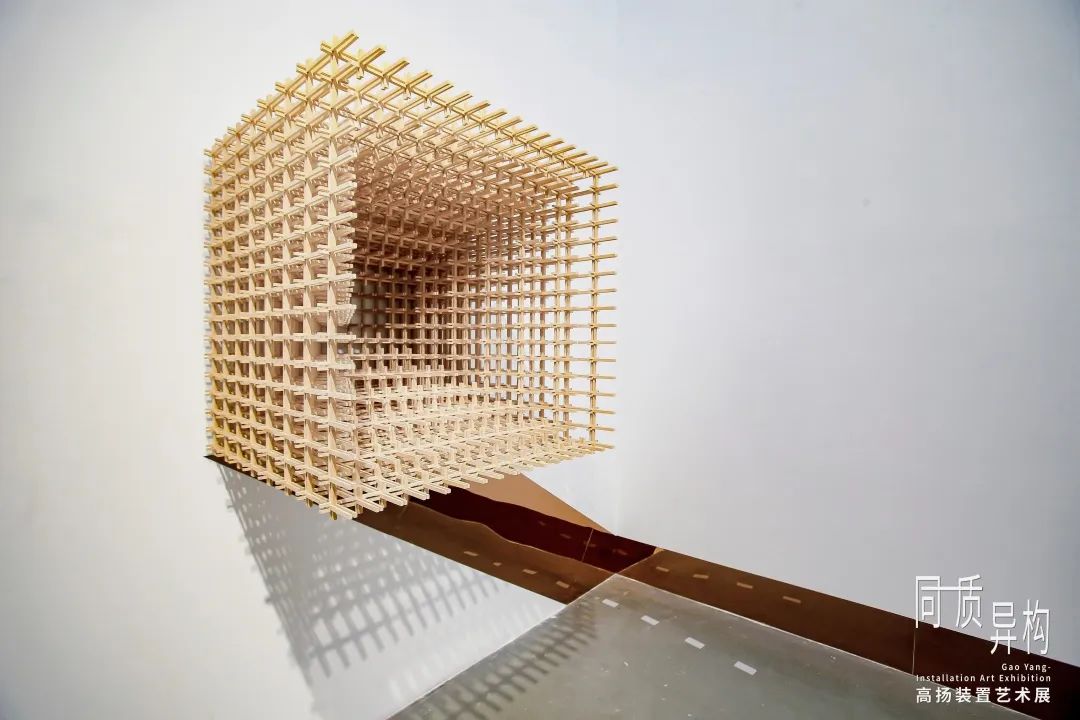

“同质 · 异构——高扬装置艺术展”展览现场

Q

此次展出了您以竹制材料为媒介的系列作品,您此前也谈到这类媒介在今天需要“时代精神的注入与演绎”。您是从何时开始关注这类材料的?可否结合作品的制作工艺,谈谈您对这种材质的认识和理解?

高扬:我对竹子材料最原始的记忆是小学的风筝比赛,那些风筝扎骨架贴上纸就飞上天了。后来,在德国学习材料课时老师也专门讲过这种材料,只是德国不产竹子,应用也不广泛。回国之后,在工业化蓬勃发展的大势头下,在吸着雾霾,不见天日的情况下,“可持续发展”的要求给制造业提出了严重的警告。

竹材在我国历史悠久,在工业化之前,这种材料出现在人们衣食住行的方方面面中,从皇帝到百姓,这种材料的实用性与精神性流淌在人们的血液里。在当下语境中审视,竹子既是环保的可持续材料,也是本民族文化复兴的重要载体,需要人们用时代的眼光和方法重新塑造或延续。因此,我作为一个北方人,开始了南方的寻竹之旅。

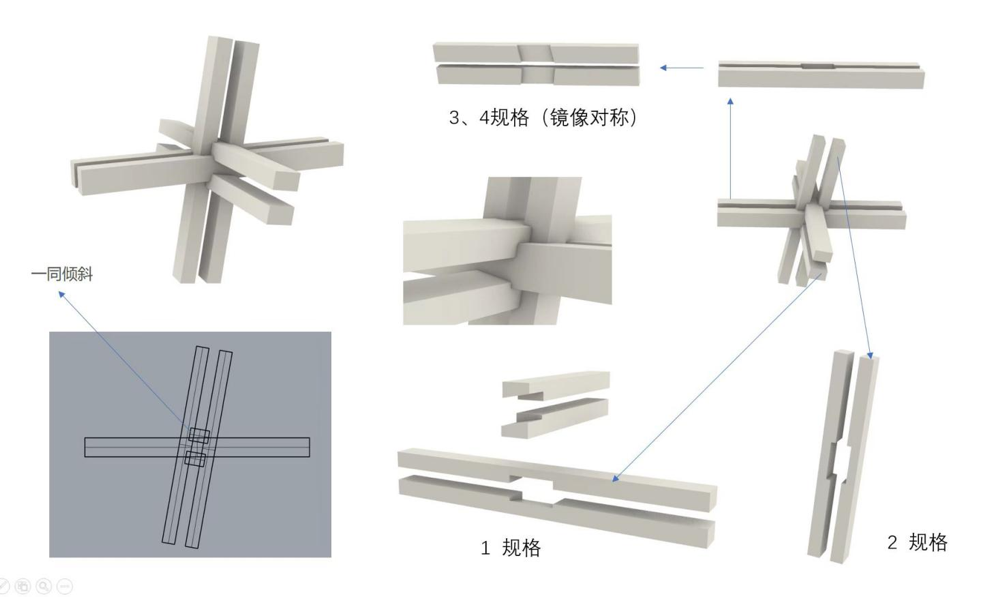

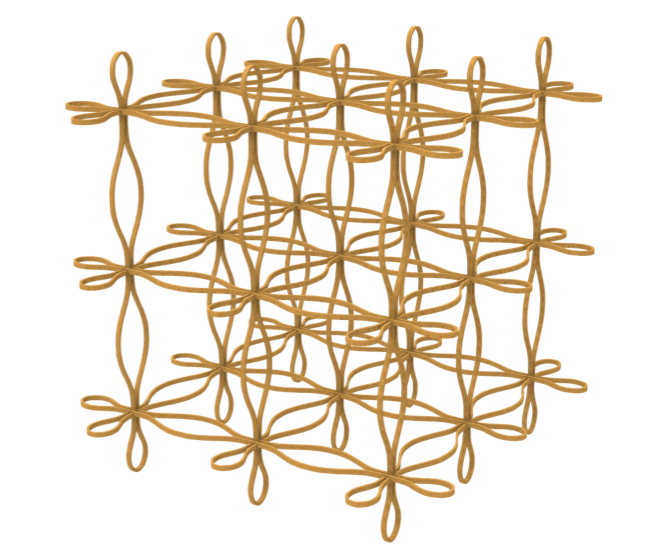

研究草图

在创作与教学中,点、线、面与几何构成应该是学习艺术和设计不能回避的话题,此外,如何让一个自然物有当代性也是无法回避的话题。我们所处的是一个开放的时代,是技术引导下的创新时代,利用技术的技巧性去传达时尚的观念,譬如,贾德的工业制成艺术品与索尔里维特的金属方格构架,都在为当代艺术开疆破土。

在我的创作中,我首先关注到了竹条这种材料的自然特质,它方中带柔,利用柔性和空间造就视觉的线;而榫卯是依托材料属性的伟大创造,它的阴阳学说则体现着民族文化的加持;竹材鲁班锁的结构在于形式上的互为制约与互为制衡,彼此之间互有借力也互有妥协。在线、形与体的碰撞中,我逐渐意识到数学背后的思维游戏、几何规律与形象之美,形状的背后是规律,科学是找到规律的方法,而艺术则可以让人更敏锐的感受规律。

Q

如策展人葛玉君老师在展览文章中所提示的,您的创作关注到了广泛的地缘、文化、材料领域及其边界,是一种崭新的复合形态问题链的艺术呈现,请您就此分享一下您的思考 。

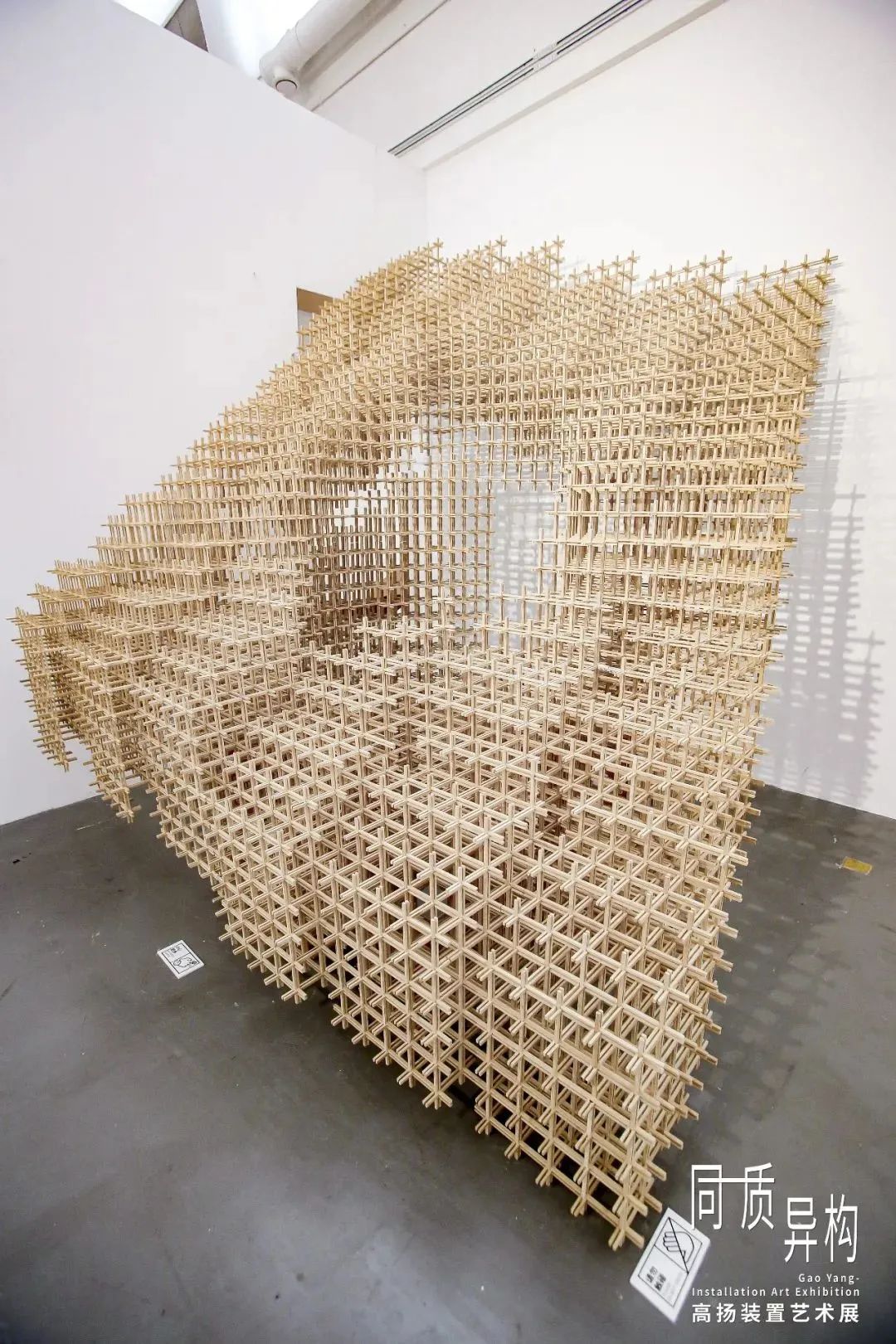

装置作品《异构》

高扬:展览、作品和生活并不是完全独立存在的,恰恰相反,它们有着密切的连结性,在这里我设计了几重关联性:一、自然元素与工业技术 ;二、时空秩序的置换;三、此时此景下的真实。

首先,工业是舶来品,不是我们传统文化的原发,而自然和工业成为当代最尖锐的一对矛盾。工业成为自然的粉碎机(自然中也包含人类),这也是工业文明不会走到人类最终文明的原因。在我的作品中,一根竹条在工业形式的作用下,它的自然属性被拉伸、被范式模版所规制,但也保留了因竹子的自然属性而产生的可伸缩空间,自然元素与工业技术产生的不同的力与形式相互构筑,互为成立。

装置作品《放射》

其次,在工业化普及之前,自然材料物品与生活紧密和谐,源源不断,生生不息,是天人合一的完美诠释。经过工业化,城市化,贸易化的洗礼之后,人会发现城市的规矩性是人类智性思考的枷锁,身体机能退化加速。在工业化自我晋升之后,人们抵达了一个高度工业化的自然,或回到了我们想象中的自然。

此外,相信眼中,还是相信感受?站在镜面围合的空间之内,观众看到横平竖直,重心失衡是一种真实,或是在镜中线条扭曲,面目怪异也是一种真实?它们和我们头脑中的真实是否一致?这不是答案,这是一种感知和思考。

Q

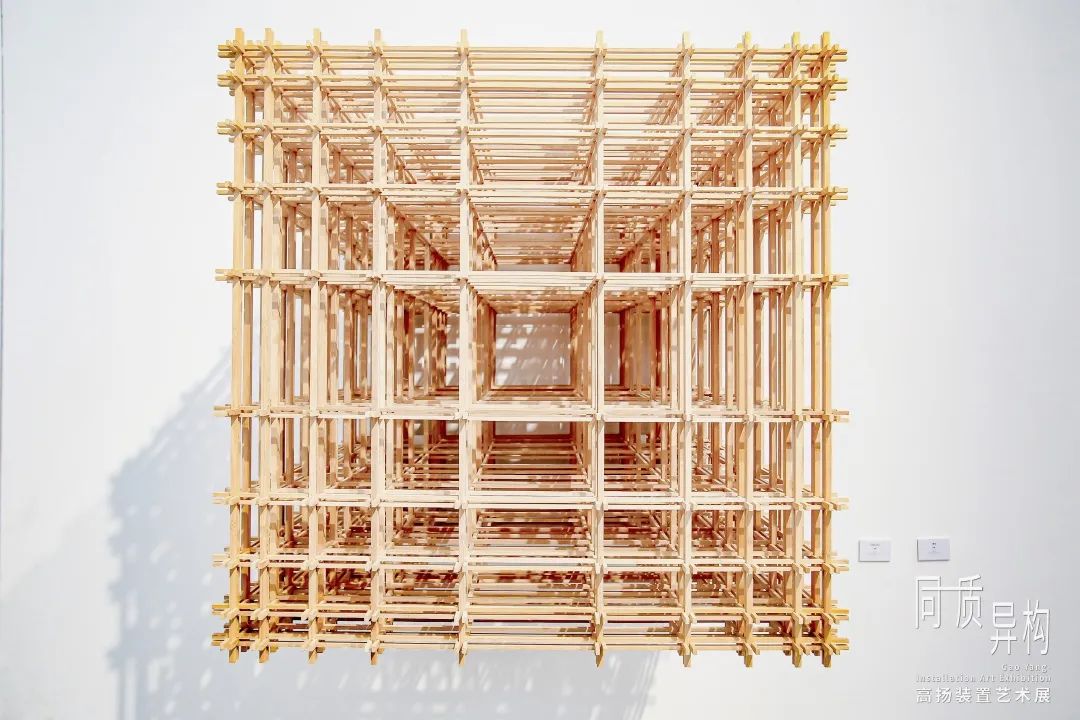

在此次展览语境中,从“立方体系列”、“透视圆柱系列”到“大型空间装置系列”的层层递进中,您这一系列空间装置似乎多以一种“不稳定”的状态呈现:或是自屋顶悬挂、或是固定于墙面,或倾斜于地面……这种空间中的“不稳定”和您装置本身构建出的的稳固与扎实构成了十分有趣的对比。能否谈谈在呈现装置作品时的这种空间考量?

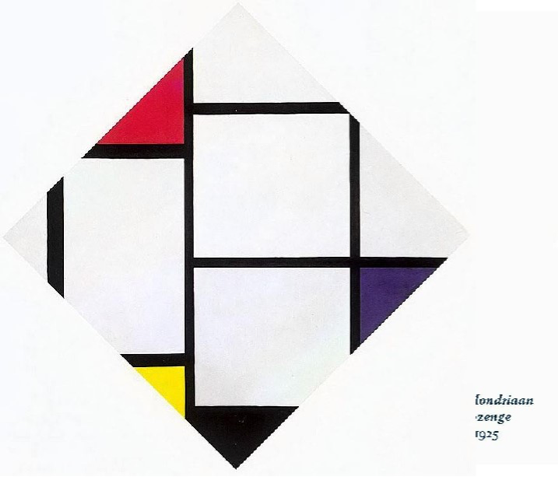

高扬:垂直和水平是构筑坐标的开始,也是认知宇宙的基本假设,用基本语言创造不可想象的未知世界。建筑的母体是盒子,作品的元素是立方体,一脉相承。上个世纪初期,风格派的蒙特里安和杜伊斯堡,就是因为斜线介入的观点不同而分道扬镳。

1928年,杜斯堡为斯特拉斯堡的奥比特咖啡馆所作的室内设计

相对的静止给人带来的是心情的舒缓和视觉的平衡,而斜线,不稳定,运动带给人的感知往往能促进心跳的加速和行为的冲动。对于静止和动态这个主题的挑战,在更早的造型艺术里就已经可见,譬如,杜尚的作品《下楼的裸女》是平面语言下的时间和动态完美的呈现,近代摄影艺术从瞬息万变生活中捕捉到千分之一秒的静止。很多人注意到了我在作品与作品呈现的空间场域中出现的这种微妙的稳定关系,在我看来,作品与作品的解读构成了最终的作品,你中有我、我中有你,是最好的诠释。

“同质 · 异构——高扬装置艺术展”展览现场

Q

在具体装置作品中,您采取了一种网格化、模块化的造型方式,这种构造使作品充满理性与秩序感,能否就此谈谈您的思考?

高扬:这种网格,既传统又现代。传统是建立在弹性榫卯结构上,是竹材特有的一种连接方式,也是传统手工艺的一个符号;现代则体现在利用机器高精度的加工方式,让原本自然随形的竹材可以达到直线网格的标准,从而以全新的身份介入现代语境中。利用自然材料的延展性,又让榫卯之间产生力的关联性,这是相互之间紧密咬合在一起的结果,化曲为直。

模块化是快速复制的代名词,是工业化追求效率的有效办法,也是加剧全球化主要手段之一。自从以密斯为首的建筑师改变了城市天际线,一百年间,全球都在复制着相似的城市形象。技术的双刃性不仅仅在战争中可见,也在生活中所见,车祸是占到人意外死亡的比重的一半以上。自然如若不以现代的方式重新介入社会,就永远无法开发出它真实的价值,所以我在不断寻找竹材的新的时代价值,这种新的价值在传统文化的浸染下更容易被接受和发挥出来。

装置作品《8点立方》

装置作品《原点B》

Q

近年来在文化艺术领域,对传统精神与当代生活的碰撞、转换与融合讨论日益热烈。刚刚谈到了您在创作实践中对传统工艺和精神的探索,除此之外,您在中国现代设计方向的教学实践中,同样强调了手工技艺的提升以及不同文化与艺术的介入 。能否谈谈您的教学实践与思考?

高扬:我强调的手工记忆不是训练和技巧,而是手作思维模式,是以现代性为标准的,传统的熟能生巧是记忆的表达,卖油翁,庖丁解牛更在于技的娴熟,而我更想提倡的是对技术的思考和运用。

教学场景

我有一门家具设计的课程,一改常规的设计方法调研,分析,总结,头脑风暴,创新。我先带同学们到旧货市场,挑选自己喜欢的、能够买的起残破家具,然后清洗干净,尺寸测量,部件拆解,通过动手解决了设计前应该具备的基础知识;第二步则是修复和重新组装,通过动手掌握一件家具成立的基本结构和方式;第三步再开始进行创新设计。这就是手作思维最佳训练方式,把设计应该关注的核心点全部化解在内,实现眼、手、脑的协调统一。在创新设计过程中强调模型推导,也是在做的过程中去反复推演,最后设计作品的成熟度就能够完全反映出来。

Q

您未来在创作与教学层面有何新的计划与期待?

高扬:我认知了一个原生符号,不是我创造的,是从传统中学习得到的,通过今天的技术水准可以发挥更大的价值和作用,就需要更多有创造力的人加入,把它丰富起来,运用起来,无论是在艺术领域,生活领域,教育领域,都可以有无限延展的空间。

在教学层面,我加强了对现代思维的基础认知,形成一套独特的训练方法,设置了九宫格立方体给同学们做构成训练,从线条到立体的组装,然后通过切面重新进行构成组合创造新的立体形态。

至于个人创作,我一直保持着一种纯粹的状态,边做边思考。我在立方体系列中,还有很多新的概念和想法,譬如加入曲线,循环,传统符号等概念。

倾斜 2022

我也在思考空间叙事研究,并探索如何将人,行为,影像状态相结合,形成正负形、直觉、感受、状态,并以数字、几何、线条的形式重新加以定义。

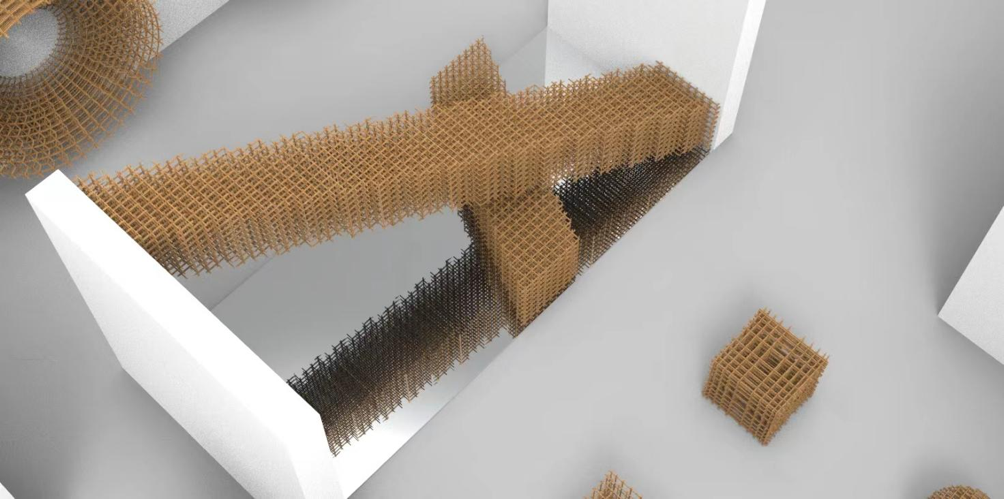

空间构建一、二

展览平面的空间构思 2022

采访|周纬萌

图片资料致谢受访人

欢迎关注

CAFA ART INFO 抖音号 !

CAFA ART INFO

英文版

Instagram全新上线!欢迎关注!

@artinfo_cafa

https://www.instagram.com/artinfo_cafa/

Facebook/Twitter

国际同步全部资讯

@CAFAartinfo

https://www.facebook.com/CAFAArtInfo

https://twitter.com/cafaartinfo

最新国际月刊已出

订阅请留言

版权声明:所有发表于“中央美术学院艺术资讯网CAFA ART INFO” 中英文版(http://www.cafa.com.cn) 及所属微信公众号“中央美院艺讯网”的内容均应受到国际版权条例的保护,未经授权不得擅自转载使用。

如需申请获得合作授权和内容转载许可,可后台留言“转载”,查看细则并留言联系,或邮件联系editor@cafa.edu.cn(中文)/artinfo@cafa.edu.cn (英文)。获得授权使用的转载,并注明“来源:中央美院艺讯网/CAFA ART INFO)。未经许可不得擅自转载或摘录编改文字和图片,违者本网将依法追究责任。

Copyright notice

© CAFA ART INFO, 2020. All Rights Reserved.

All of the information in the various pages of CAFA ART INFO web site and WeChat is issued by CAFA ART INFO (http://www.cafa.com.cn) for public distribution. It is protected under international conventions and under national laws on copyright. For application of cooperative authorization and reproduction permission, please contact editor@cafa.edu.cn(CN)/artinfo@cafa.edu.cn(EN). Any use of information in the web site or WeChat updates should be accompanied by an acknowledgement of CAFA ART INFO as the source, citing the uniform resource locator (URL) of the article. Unlawful copying and re-using parts of our copyright protected texts and images will result in legal action.

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中央美院艺讯网 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。