- 0

- 0

- 0

分享

- 理查德·迪肯:“制造者”与材料及形态的多重对话

-

原创 2022-11-06

理查德·迪肯,《在海上 #1》,2022,不锈钢,58 x 156 x 58 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄

理查德·迪肯,《在海上 #1》,2022,不锈钢,58 x 156 x 58 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄 理查德·迪肯,《在海上 #3》,2022,不锈钢,72 x 123 x 64 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄

理查德·迪肯,《在海上 #3》,2022,不锈钢,72 x 123 x 64 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄 理查德·迪肯,《在海上 #6》,2022,不锈钢,74 x 130 x 82 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄

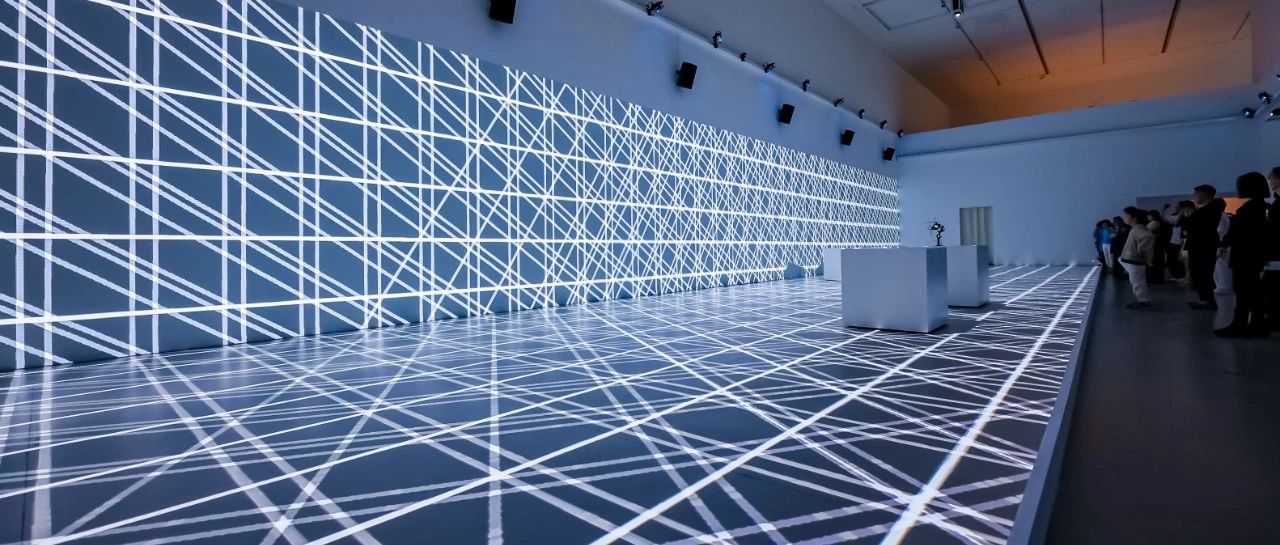

理查德·迪肯,《在海上 #6》,2022,不锈钢,74 x 130 x 82 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄 理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄01

“制造者”而非“雕塑者”

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄 理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄 理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄 理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄 理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯个展“海港”现场图,2022.10.29-2023.01.14,里森画廊,上海 © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Alessandro Wang拍摄02

材料、形态与技法的嬗变

理查德·德肯,《皮革》,2022,釉面陶瓷,45 x 56 x 30 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄

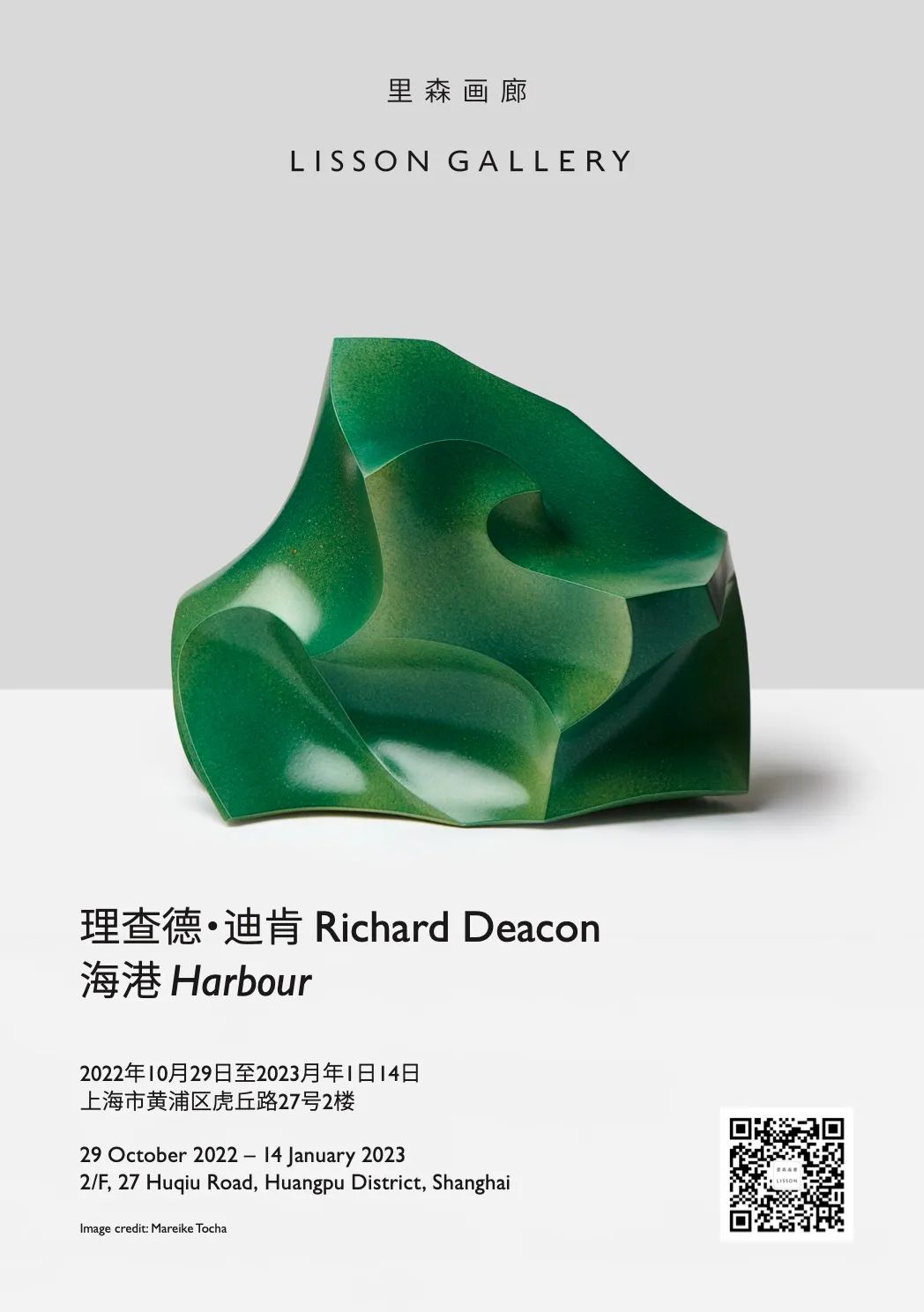

理查德·德肯,《皮革》,2022,釉面陶瓷,45 x 56 x 30 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄 理查德·德肯,《翡翠》,2022,釉面陶瓷,45 x 56 x 30 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄

理查德·德肯,《翡翠》,2022,釉面陶瓷,45 x 56 x 30 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄 理查德·迪肯,《在海上 #6》,2022,不锈钢,74 x 130 x 82 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄

理查德·迪肯,《在海上 #6》,2022,不锈钢,74 x 130 x 82 cm,© 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Ken Adlard拍摄 理查德·迪肯作品《外国习俗》

理查德·迪肯作品《外国习俗》 理查德·德肯,《亮铜》,2022,釉面陶瓷,45x56x30 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄

理查德·德肯,《亮铜》,2022,釉面陶瓷,45x56x30 cm © 理查德·迪肯。图片:由里森画廊提供,由Mareike Tocha拍摄

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。