- 0

- 0

- 0

分享

- 中国美术学院设计艺术周|“深耕细作 笃行致远”——设计艺术学院教学课程展

-

原创 2022-11-23

在西方的哲学语境里关于"being"的意义充满了辨析与变动,其意涵介乎“存在”(existence)、“是”(S is P)与“断真”(that is true)之间。无论是关乎“实存”(existence)的“本体论”、关乎“实在”(reality)的“认识论”还是关乎“真实”(truth)的“逻辑学”,"being" 概念的每一次变动都伴随着形而上学体系的新旧交替。这都使得人们得以重新审思"being"一词的内涵,并对变动不居的"being"进行一次再设计。

这种不断被迭代、更替、变化的状态,更是我们倾向赋予"being"的概念。

"Being"可以拆解成"be"+"ing",理解为一种正在进行时的状态存在。这种状态是动态、变化和发展中的不确定性,激发我们从不同维度去思考变的可能,去创造正在进行中的未来。

中国美术学院设计艺术周今年是第四届,本届设计周主题是:"Design Being"。"Design"一词随着时代发展也在不断被重新定义,我们深知当下设计学科发展的不确定性超过以往任何时候,我们看到变化已经成为常态,科技让这个时代不断加速,科技不断给我们带来新知的同时,甚至还打破了传统的经验,让人感到迷茫。我们面对数字和科技发展带来的新命题,到底要坚持什么和改变什么?值得每一个人去思考。1400多年前的隋朝的思想家王通说到:“通其变,天下无弊法;执其方,天下无善教”就是要我们通晓事物变化的规律,灵活应对, 天下就不存在有弊端的法道;假设执着于常规教条旧制,天下就不会有好的教化。今天,我们每个人都是时代的探索者,面对新旧迭代、更替、变化的现实常态,更应该“通其变,寻善教”,一起拥抱未来。

设计艺术学院教学课程展主要展现近几年设计艺术学院专业教学课程积累的厚度和知行合一的践行度。课程汇集了近年来5个系4个专业10余门专业方向的优秀课程和教学成果。课程展如同是教学现场,展示了一流课程的教学探索与实践,总结了课程建设中的教学成果的同时,也反映出在设计学科不断发展过程中,不但有学生探索实验性的创作技法、材料运用还有透出随时代发展的创新雏形。课程展除了展现了专业教学的长期积累,还结合设计服务国家战略和推动地方经济发展的实践,包括:亚运会形象景观与推广设计,未来碳中和发展趋势的顶级赛车设计国际工作坊,体现与产业头部企业合作的阶段性项目制教学的创作实践。

The exhibition of curriculum in the School of Design mainly shows the depth of the accumulated professional programmes and the degree of academic practice in recent years. The curriculum brings together the excellent courses and teaching results of more than 10 professional directions of 4 majors of 5 departments. This curriculum exhibition us designed as an on-site teaching, showing the education exploration and practice of first-class courses, summarizing the achievements in the construction of the curriculum and also reflecting the continuous development of the design disciplines, not only include the experimental creative techniques, material application and innovative prototypes under the change of times, also long-term education outcomes, and the design projects on national strategy and local economic development, including: the Asian Games image landscape and promotion design, the international workshop on the future development trend of carbon neutral, top racing car design, and creative practices collborated with leading industrial enterprises of project-based teaching.

海报设计课程

执行团队(教师):毕学锋、陈正达、吴炜晨、王弋、虞琼洁

执行团队(学生):马远志、胡川、杨浩炅、殷文琦

课程体系

目标与定位

海报设计课程围绕中国美术学院建设世界一流美术学院的办学定位,结合学校构筑“面向自主”“面向融合”“面向社会”“面向未来”的新艺科办学理念,以中国文化为基,探索建构东方设计学体系和视觉传播的设计战略,培养符合创新型国家建设需求的设计专业人才。

海报作为一种媒介形式具有独特魅力和悠久历史,世界海报设计的发展积累了丰厚的学术价值,给我们提供了学习资源。海报设计课程是视觉传达专业在掌握了图形、字体、编排的专业基础之后,体现综合创意能力和艺术表现力的一门重要的专业设计课。海报作为最自由的一种设计媒介形式,有助于视觉传达专业向多媒介传播和个性化视觉语言的方向探索。今天,随着科技发展和传播媒介的发展,逐渐强化海报的动态和交互的运用以及传播手段的创新力培养。海报功能具有制造话题和社会传播的作用,引发学生对社会政治、经济、文化和生活的关注,培养自我观念的形成和文化身份的独特视角,提升设计介入社会的主动意识,推动社会发展的责任担当。

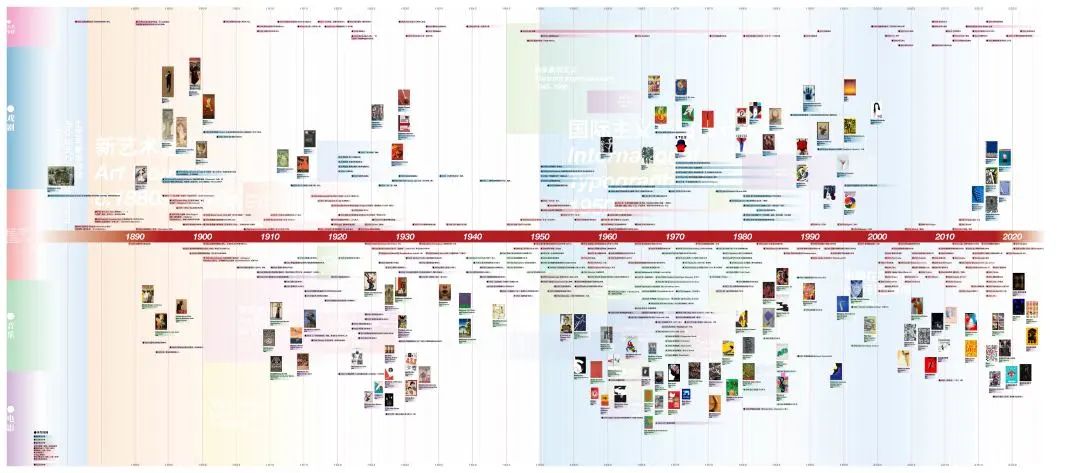

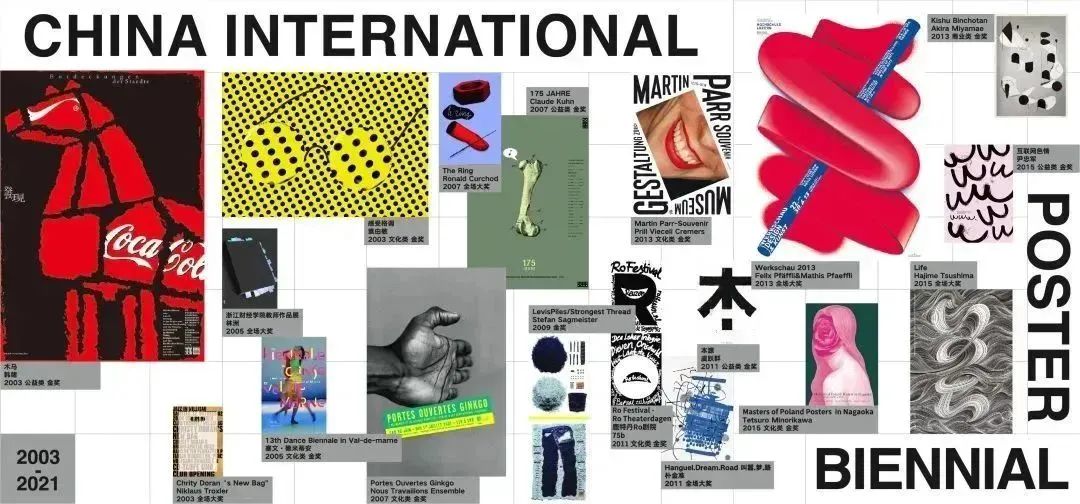

国际海报发展历程

质量与成效

国际化合作教学模式,营造了教学的“视界融合”

整合国际大赛资源,扩大专业视野,加强与不同地域文化的交往,以主题多样化、特色化的教学活动为载体,共同探讨并解决教学中存在的问题。借鉴国际先进的设计理念,开拓学生国际视野;整合课程模块、调整教学大纲、改进教学方法等一系列手段,使教学质量和学习效率与世界同步,进而在长期的国际交融过程中形成了“视界融合”。

通过校地、校企合作发挥项目制教学优势,使教学与社会议题紧密连接

注重真实性、当下性,采用校地、校企合作项目化,合理设置真实案例的比重,从课程流程、资源、学习方式和课堂交互方式,多方面融入区域和产业发展,使教学与社会紧密连接,积极参与国家重大活动中的海报创作,组织2022杭州亚运会、巴塞罗那足球俱乐部进行海报设计,与汉仪字库、腾讯动漫、阿里巴巴、奥普家居、完美日记、OPPO、字节跳动等多家知名企业进行项目制教学。

合理利用专业资源,丰富学生的专业实践

海报设计需要与应用相结合,利用纸行、印刷厂、实验室等社会资源,以多元化多层次的专业实践,了解先进的前沿技术和工艺、材料,实现从过去以传授知识为主的教学方式转向体验式、实践型的教学方式,从而丰富了学生的专业实践经验,培养了学生的创新实践能力,增强了其设计创作呈现的落地性、真实性。

海报设计成果展陈平面图

国际工作坊课程

专业课程在业界的影响

师资团队雄厚,在中国近30年的海报设计发展中起着重要作用,在国内外的专业竞赛中屡获殊荣,并且担任国内外设计竞赛评委,作品收录世界平面设计历史丛书。海报设计课程在30年的发展中,不断加强专业领域向内融合和向外拓展的步伐。教学思路与方法迭代发展、成效显著,课程成果融入国家形象与城市重大活动、文化传播和知名企业品牌塑造等重要需求。学生的创作成果在国内外各类专业展赛中获得奖项超过600余项,出版专著20余册、论文40余篇,国内外展览15次,课程建设和教学成果多次在专业论坛和学术研讨中得到了国内外学界和业界的高度评价。

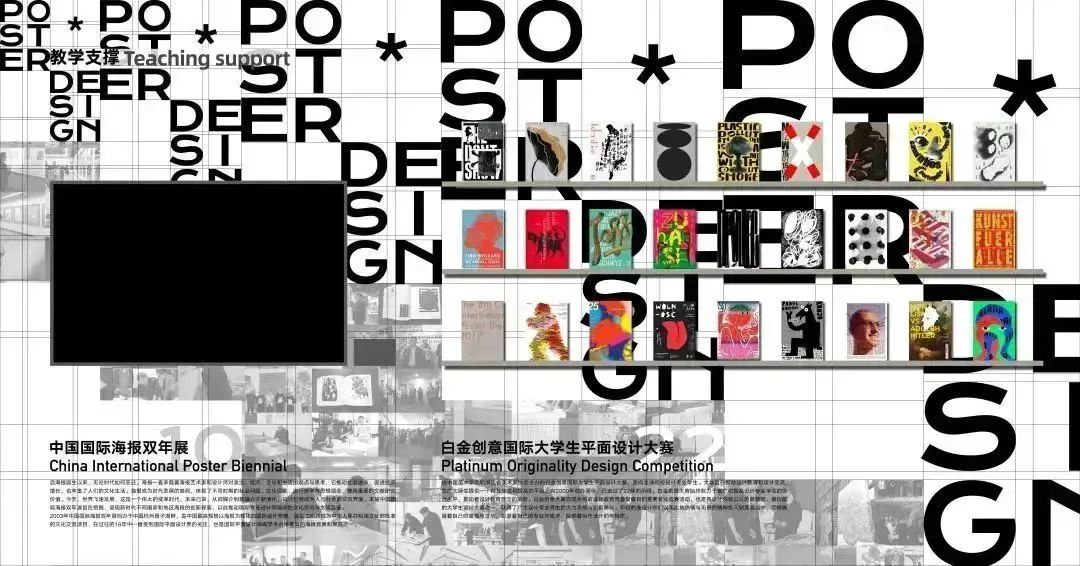

依托中国国际海报双年展与白金创意国际大学生平面设计大赛两大国际设计教育领域极具影响力的平台,举办海报大师讲座、工作坊教学等50余场,建立海报专家智库100余位。数据库积累国内外一线海报作品资源达4万余件,且每年数据叠加更新,为探索海报设计在社会、文化、产业与专业方面的发展与迁徙提供了真实的研究场域。

-向左滑动

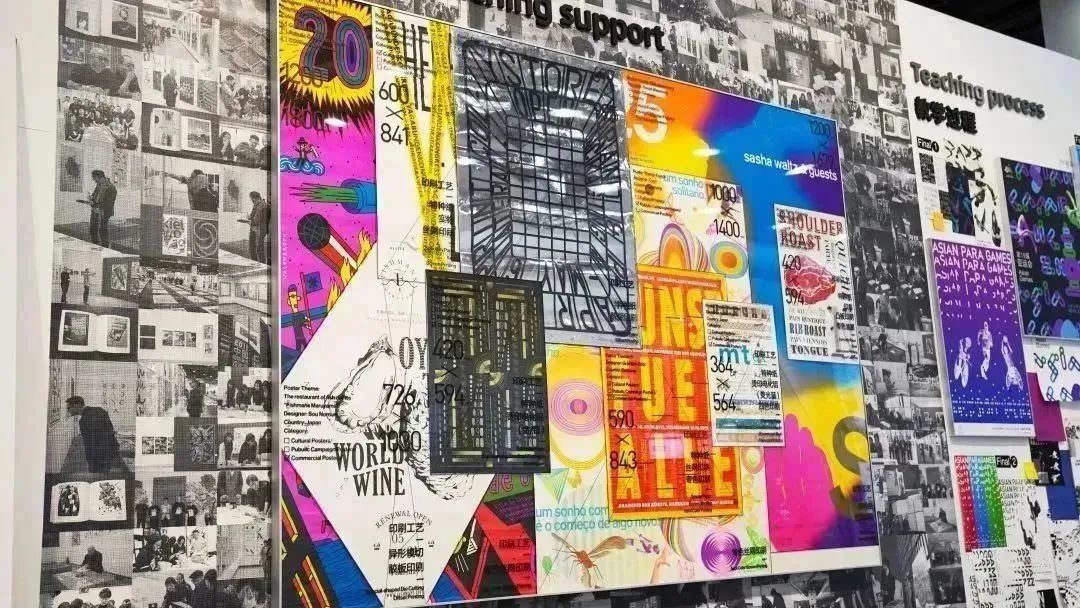

课程教学现场

海报设计课程教学支撑平台与数字数据库:

China International Poster Biennial

中国国际海报双年展

自海报诞生以来,无论时代如何变迁,海报一直承载着海报艺术家和设计师对政治、经济、文化和生活的观点与思考,它推动社会进步,促进经济增长,也丰富了人们的文化生活。海报成为时代发展的映照,体现了不同时期的社会问题、文化现象、流行美学与思想观念,兼具重要的文献研究价值。今天,世界飞速发展,这是一个伟大的变革时代,未来已来,从旧媒介到新媒介不断演化,设计已经成为人与社会的交互界面。本届中国国际海报双年展旨在挖掘、呈现新时代不同国家和地区海报的创新探索,以此推动国际专业设计领域间的文化交流与文明互鉴。2003年中国国际海报双年展创办于中国杭州西子湖畔,是中国最高规格以海报为载体的国际设计竞赛,诞生之初就成为中华人民共和国文化部批准的文化交流项目,在过往的16年中一直受到国际平面设计界的关注,也是国际平面设计领域学术水平最高的海报竞赛和展览之一。

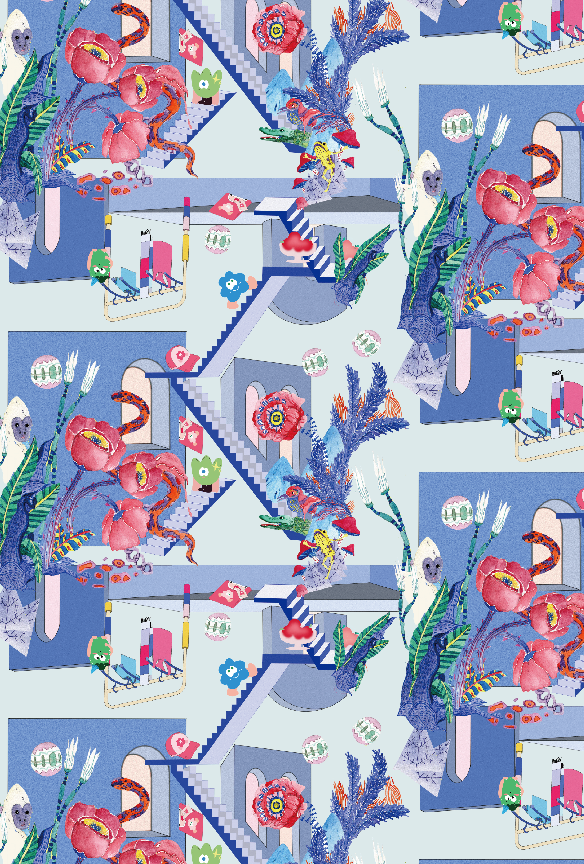

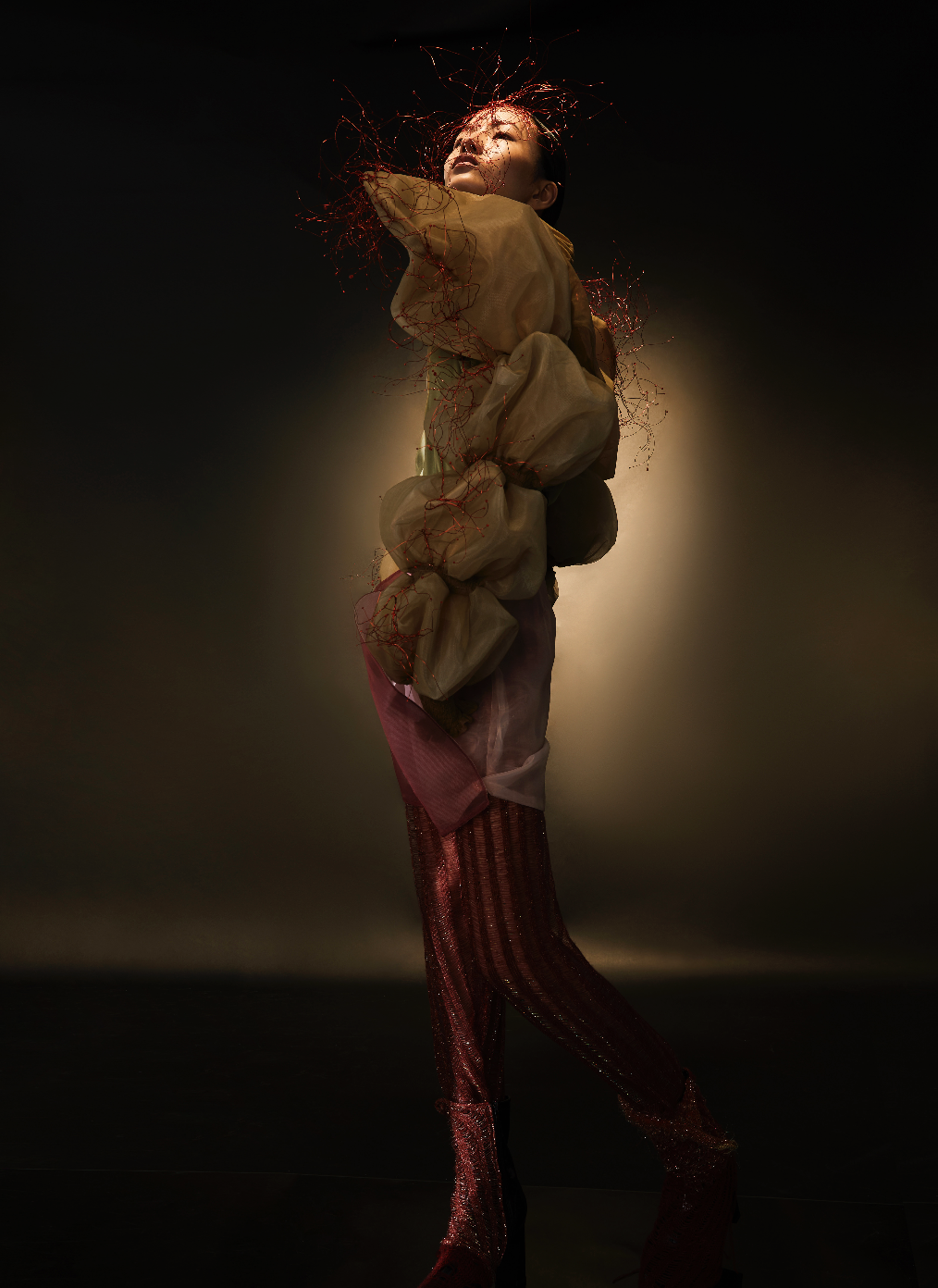

染服系2022年度教学成果展汇集了服装设计、染织设计和室内纺织品设计三大专业方向的优秀课程和毕业创作成果,通过对设计文化性、在地性、科技性及情感与材料的多重叙事进行深度书写,引导学生探索实验性的的创作技法、创作材料及设计观念。课程结合东方“在地资源”特色,深化东方设计学核心思想在专业内涵上的理论梳理与学理表达,为专业的发展进程中积淀理论特色;引导学生把握材料语言在观念表达中怎样恰到好处地展开叙述,以及如何在设计师手中超越其自然属性、文化属性、精神属性,从而使材料获得重生;同时,未来的不确定性和人们对未来生活模式的预设正使设计的形式更加多样,对不可预知的未来进行探索也成为培养当代设计师所要思考和探索的议题,从科学和艺术设计交互的维度,探索智能材料、科技领域的智能织物多样可能性。

执行团队(老师):郎青、安郁汐、李新园

执行团队(学生):郑佳、孙悦、李小雨、彭瑶、杨尚月、吴茜、周荻洋、沈菲、余飞

染织设计方向

室内纺织品设计方向

核心课程优秀成果

-向左滑动

《一天》

易媛媛

《霓虹灯》

彭瑶

《Let's party time》

吴茜

《情感肌理》

杨尚月

优秀毕业创作成果

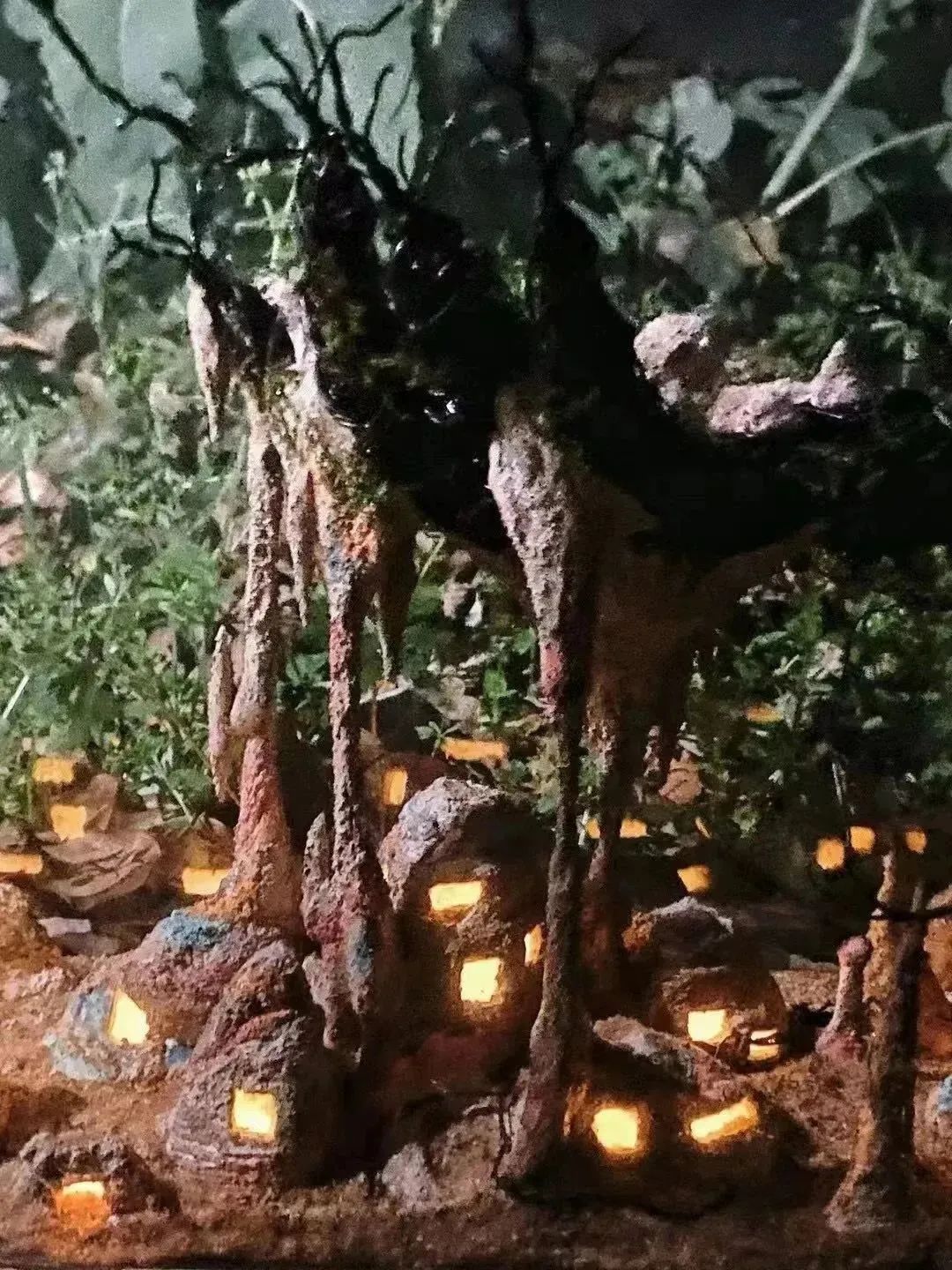

《雨林里面有什么?》

张梦杰 傅玉凤

服装设计方向

核心课程优秀成果

《金塔》

蔡诗榆

《藏宝图》

陈凤扬

优秀毕业创作成果

《循环时间观》

朱嘉涛

《资源诅咒》

廖紫琪

《模糊的身体》

张雯雯

《时之书》

周天翊

《呼吸聚毒症》

林静

执行团队(教师):章俊杰、武奕陈、王琛、徐望霓、王菲

执行团队(学生):朱志龙、何赛辉、吴余越、邓美媛、潘钶璇、刘殿南、卢任

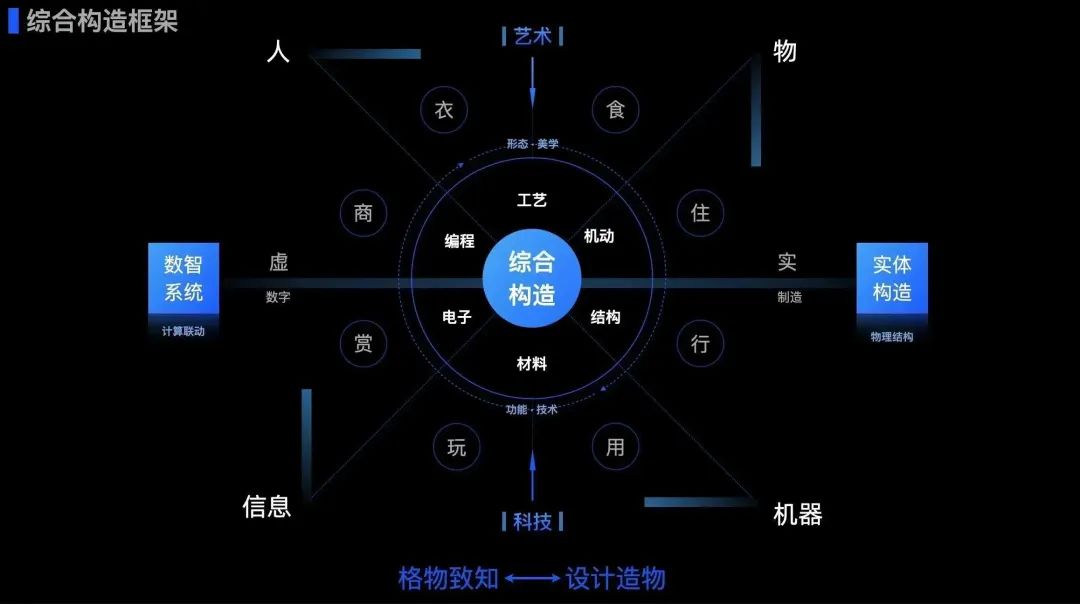

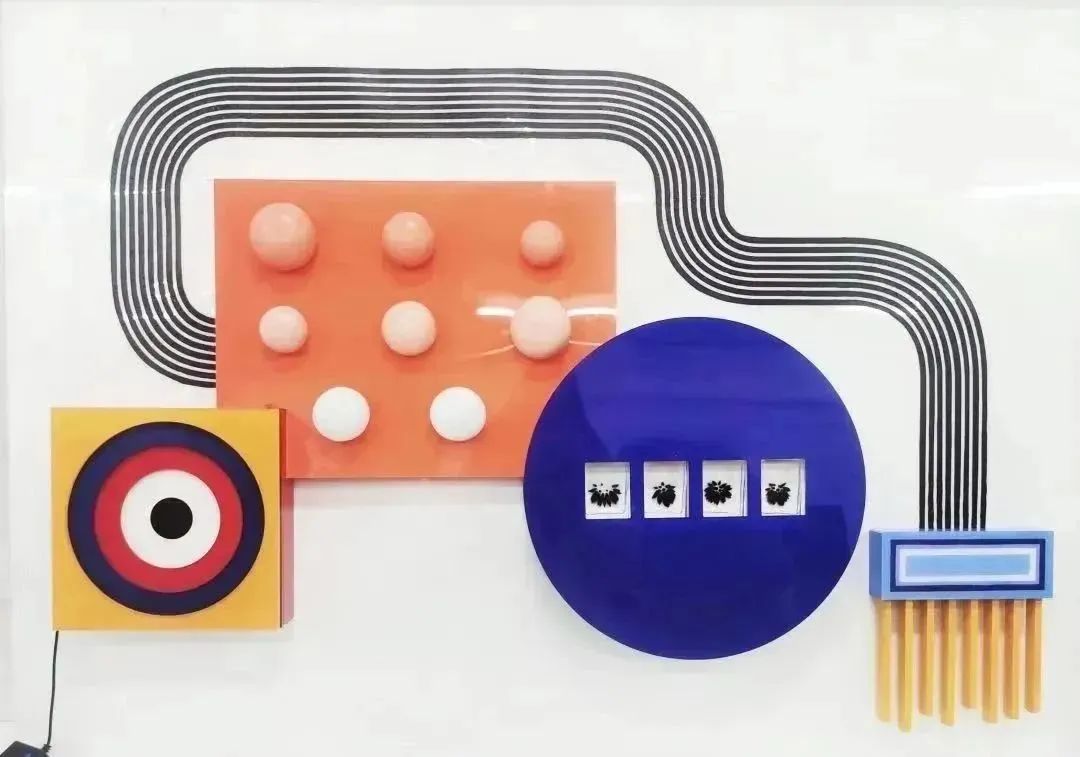

综合构造

——SMART HABITATE科艺智造探索未来生活课程

教学团队:王昀、严增新、周东红、王菲、刘佳睿、柳栋元、徐戈

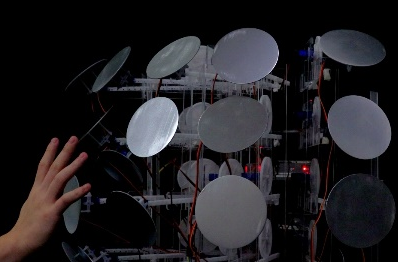

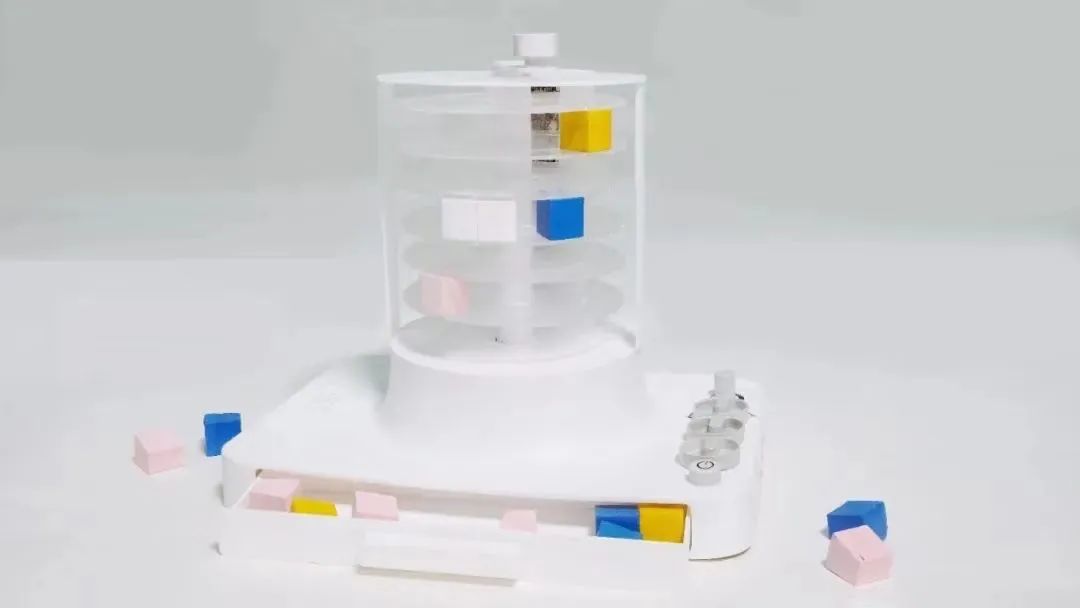

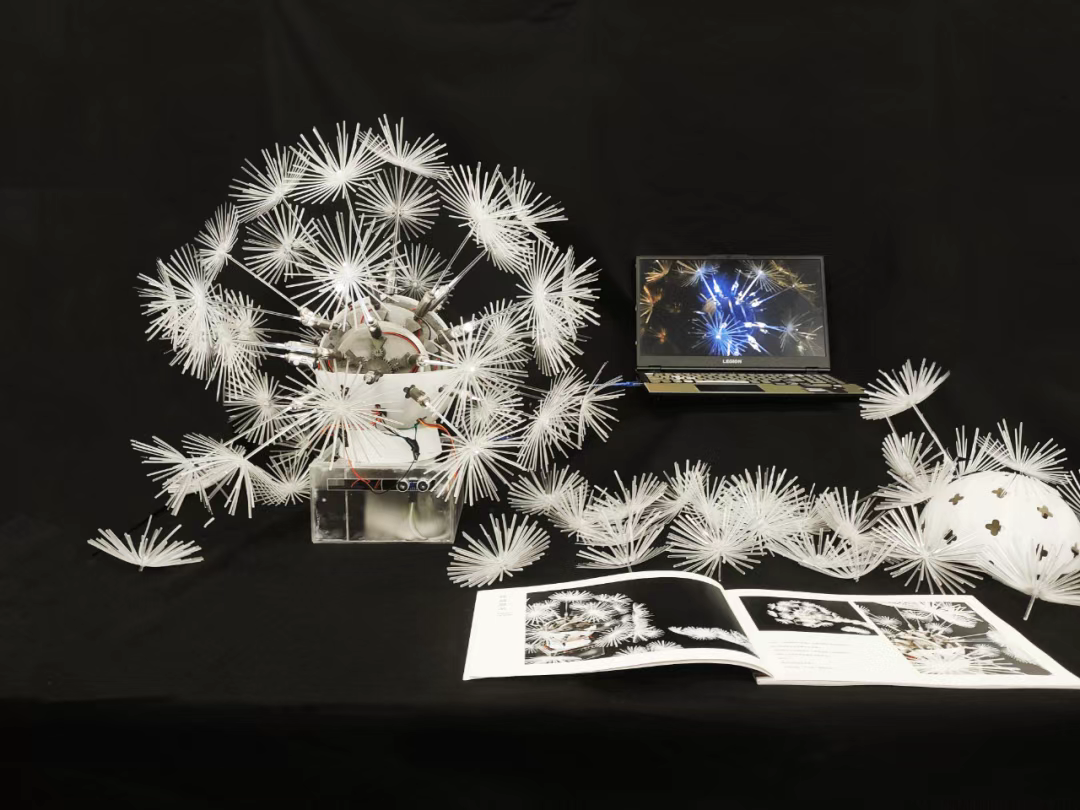

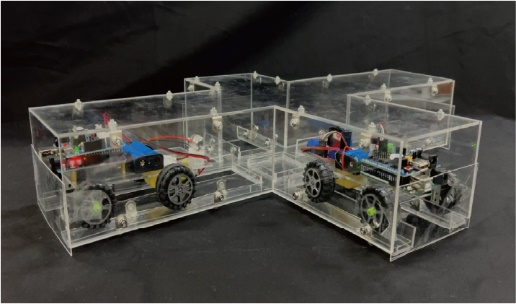

《综合构造》课程通过现代信息技术与产品综合构造的碰撞,实现传统造物与智能制造的融合,是一次针对外部事件数字化感知的教学演进。课程以学科交叉融合为发展目标,通过矩阵式结构牵引多领域知识跨界整合。在内容上以计算机基础编程教学为改革起始,在已有的传动机构基础上,构建与编程知识的内在链接,强化现实与虚拟端的关系理解,探讨装置构与造型的协同性,以此提升逻辑思维和对数字化产品的综合理解力。

张雅 董一晨

《重塑编辑器》

陈一兆 杨森

《柚知》

邹卉芹 华嘉羽

《Manta》

曾思琦 丁浩 冯毓

《RO_BOX》

陈诗敏 周雪怡

《Blown·被吹动的》

俞梦璐 朱志龙

《COOL DOG 人宠交互装备》

司灏玥 刘真妍 唐婷

《TOUCH TOUCH》

陈楚怡 吴雅婷

《Multicover》

谢宇 陈涛

《寻迹》

陶婷婷 韩庆芝

《室内引路装置》

王毓馨 雍粤斐 张伊灿

《石光》

叶新朦 蒋竹君

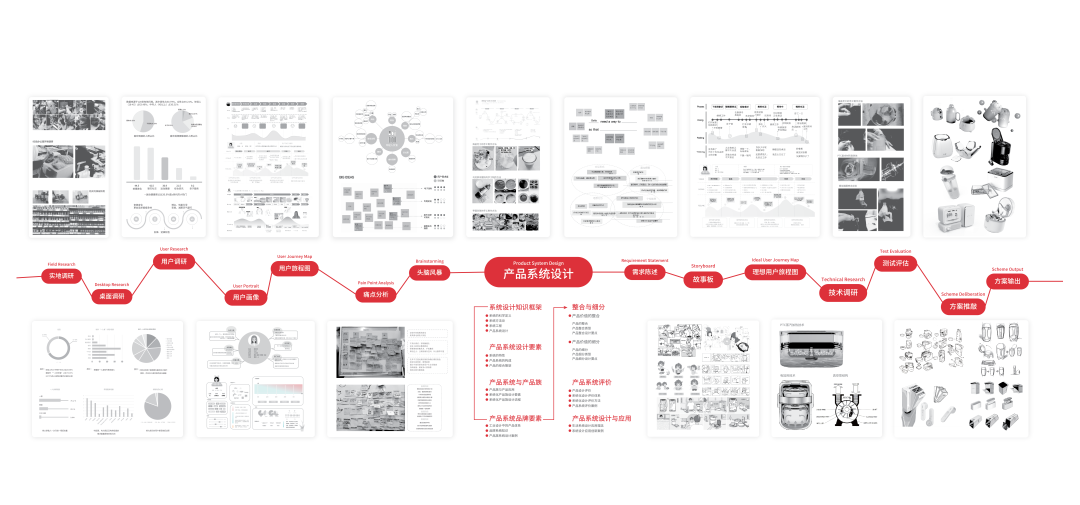

产品系统设计

教学团队:章俊杰、武奕陈、王菲、徐望霓、胡方

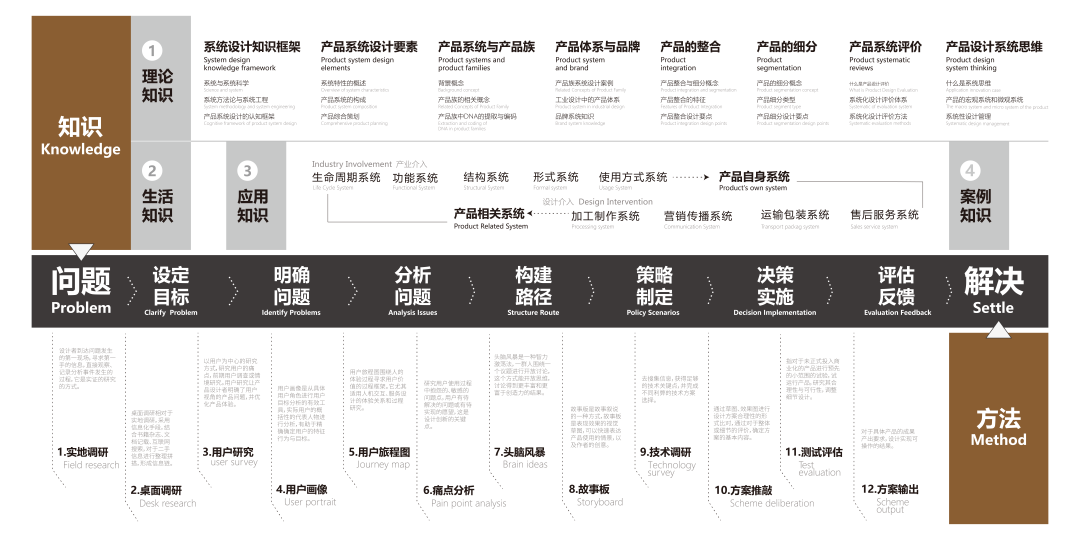

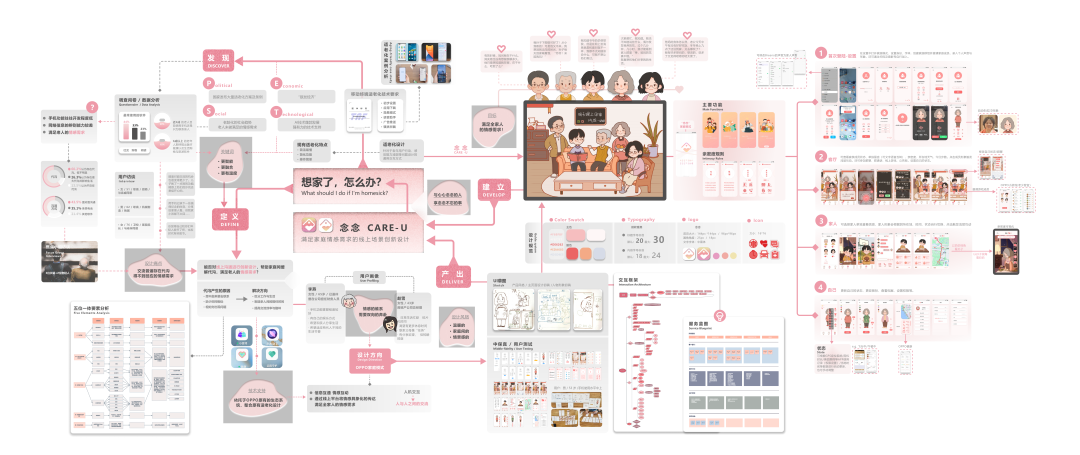

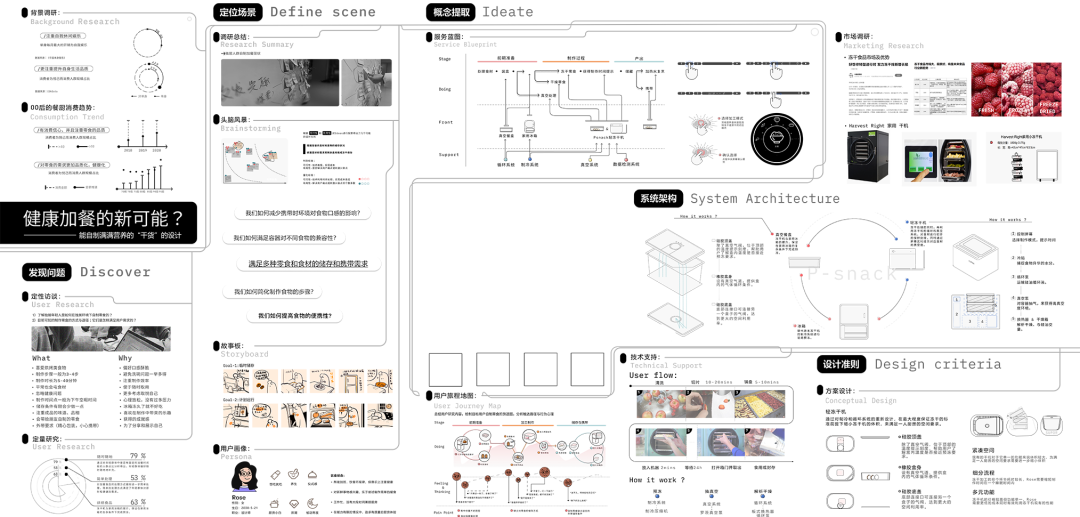

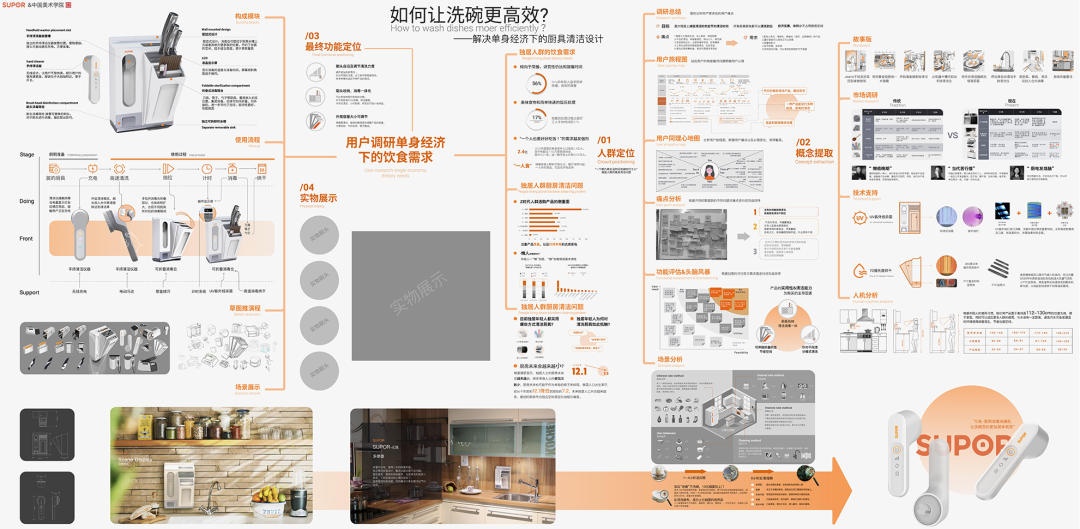

“产品系统设计”是产品设计专业基础课程,前续课程产品创新思维、综合构造,后续课程与四工作室专业设计相衔接。它是面向本科三年级学生在专业基础与专业方向之间的一门“承上启下”课程。本课程是产品设计专业教学中的核心课程,课程共120学时,授课人数每年约100人,已经拥有自编出版教材,线上视频课程。本课程被评为2018学院中青年骨干教师团队课程,2019年底获评院级高等教育十三五第二批教改项目。2022年获评中国美院金课奖。

这门课程是应对过去三十年间设计方法论巨大的变化所形成的实践性课程,它以系统论、控制论、信息论等知识理论为基础,以问题为导向的系统策划管理为课堂特色,建立以系统观之下的人本系统、商业生态系统、数据与技术系统、服务生态系统知识框架。

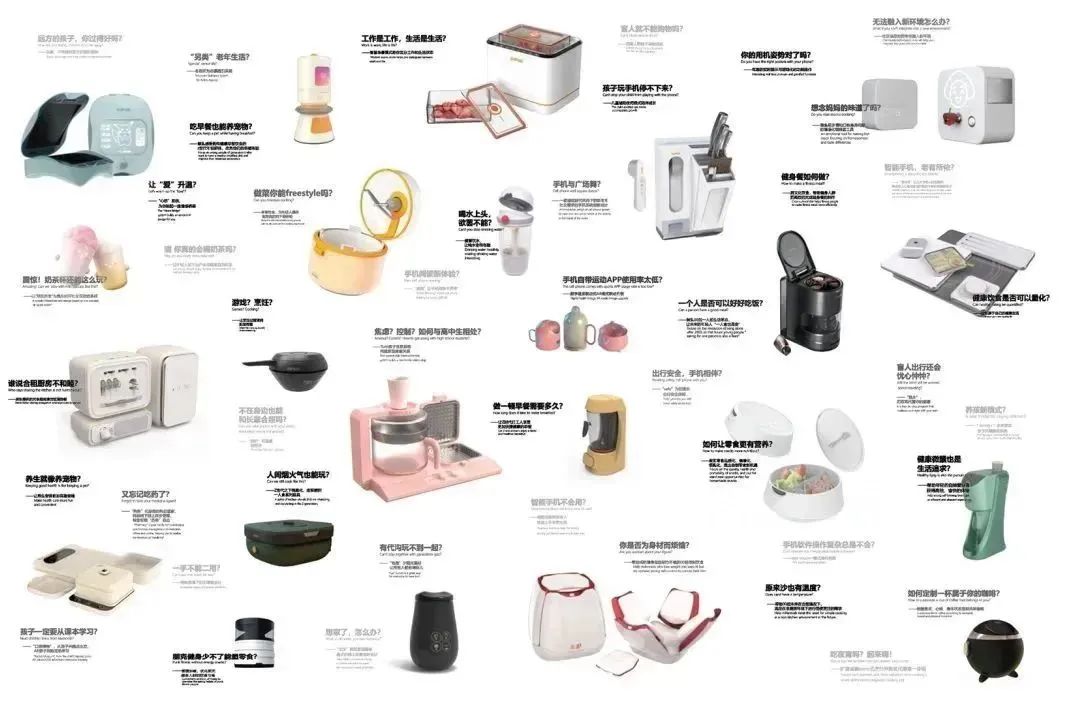

近几年课程坚持与标杆性企业联合,为学生导入以生活日常问题的系统突破为核心的教学方式,利用学界、产业界专家交叉教学,将真实产业信息与实效解决应对方式融于课程。课程塑造并明确了产教融合视角下的教学体系,联手标杆性企业,围绕生活、产业、技术等要素磨练系统管理特色。采取不同专业方向学生混编小组工作,打破专业方向的固化,建立以生活真实问题挖掘为导向的模式。这门课为培养与产业经济紧密接轨的管理者(创业者)、决策者、产品经理等专业人才奠定基础。

强调课程思政,教学设计以中国本土生活方式相关的“衣、食、住、行”为基本题材,探索具备社会产业应用潜力的创新点。积极建设思政内容,树立设计人才的文化自信、文化自觉、文化自尊。课程促进学生研究生活产品升级,满足新时代人民日益增长的美好生活需要。

课程学理由系统概述、产品系统要素、产品族、系统设计流程与系统评价体系等部分构成。课堂通过大课小课混搭,课堂分享、讨论与总结发表结合,学理教学与实战经验结合。研究过程成果以研究报告文本、设计模型、设计内容、传播(展示、视频)内容为主。

课堂教学体系以“问题-解决”为核心形成了知识、问题、方法三维度复合框架。问题维度理顺了设定目标、明确问题、分析问题、构建路径、策略实施、评估反馈的解决过程;知识维度从知识框架、系统设计要素、产品族、评价等知识点建立学理逻辑;方法维度从实地与桌面调研、用户研究、用户旅程、痛点分析、头脑风暴、故事板、技术调研、方案推敲、研制、测试等过程建立实操方法。

潘钶璇 杨方儿 邹涵宇 周海滋

何赛辉 周洺宇 周静宜 刘殿南

李佳雯 费苏儿 闫鑫雨 林詠琪

朱瑾 余欣宁 卢任 吴余越

周戚芸 管闵花 陈映荷 李文芊

王香盘 林子恒 李卓奇 于仕沛

代翼 傅雅卿 朱佳妮 章依苗

生活美学系统设计X数字交互系统设计

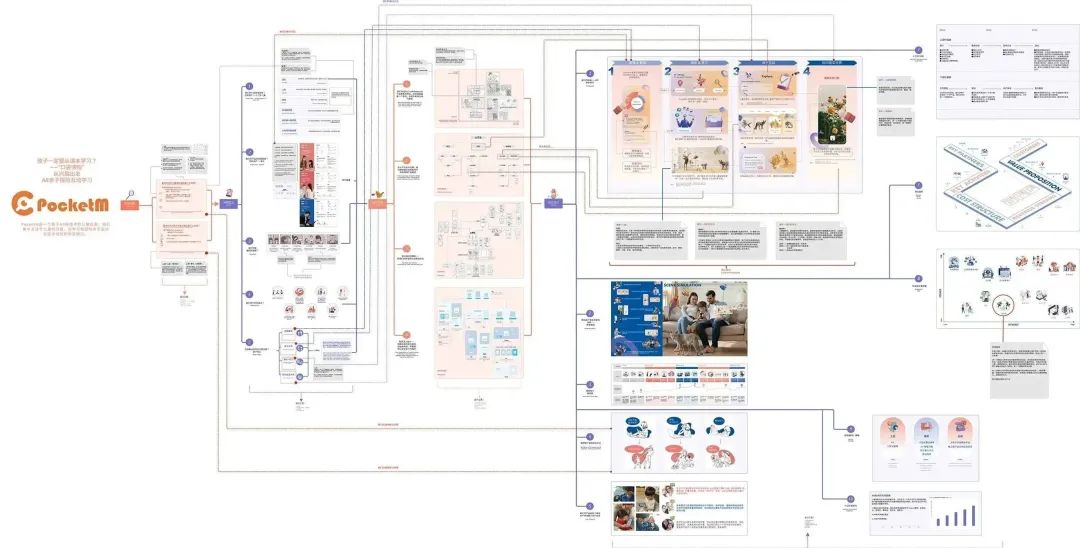

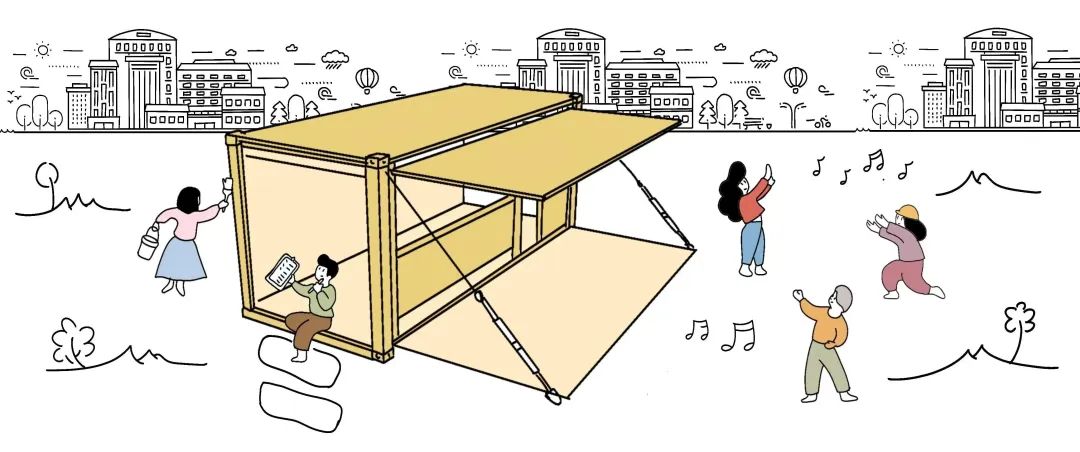

教学团队:章俊杰、熊娜、王子豪

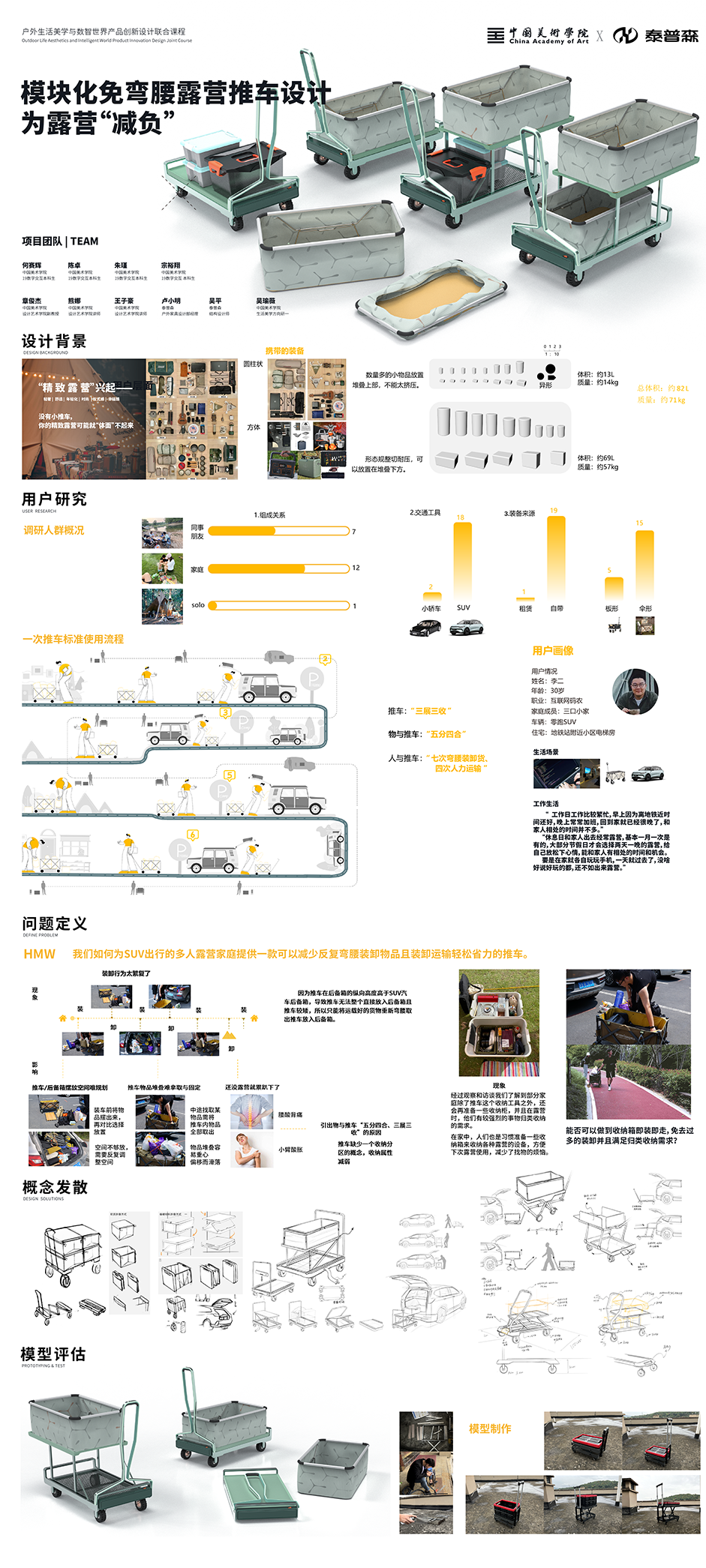

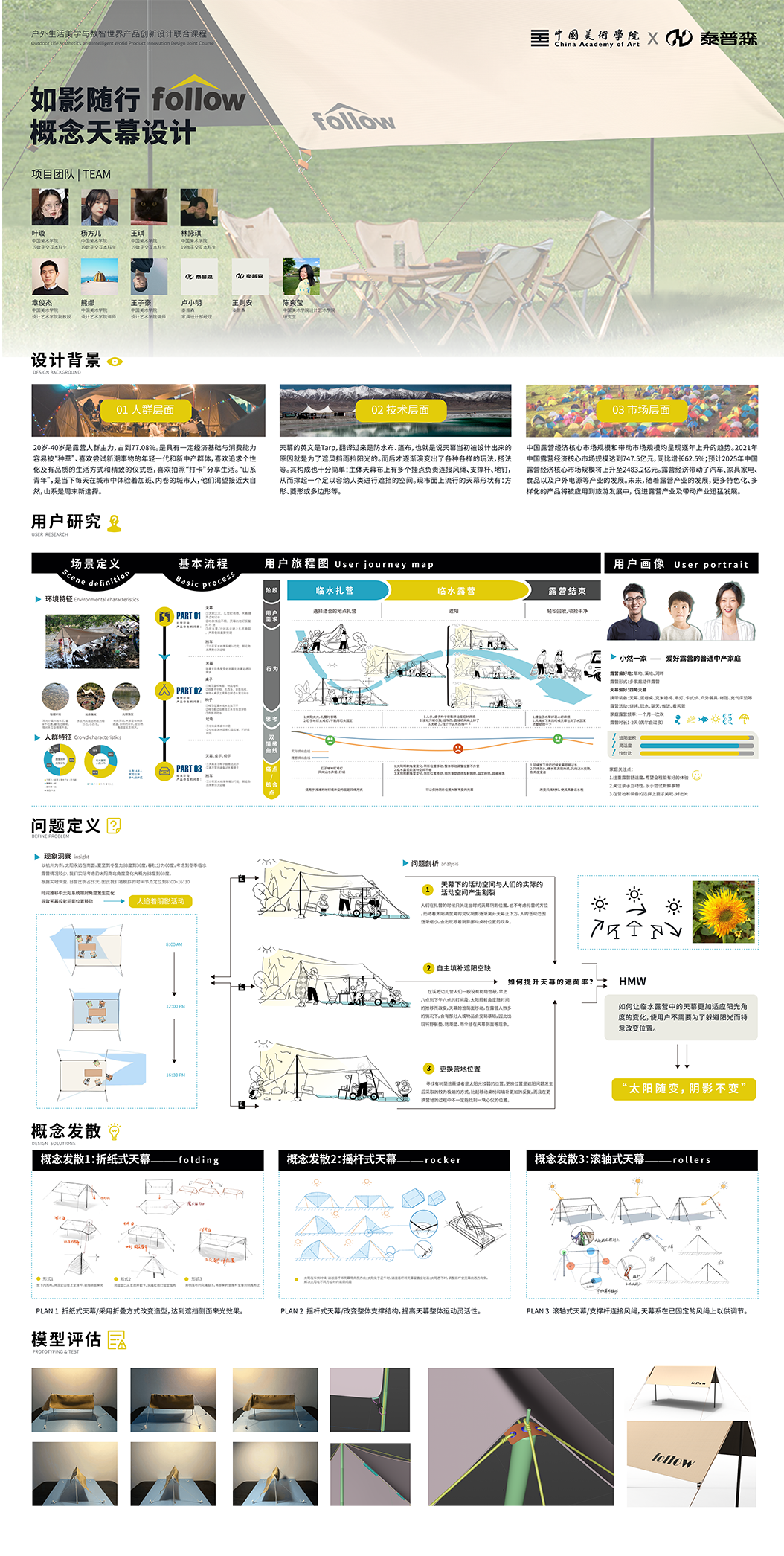

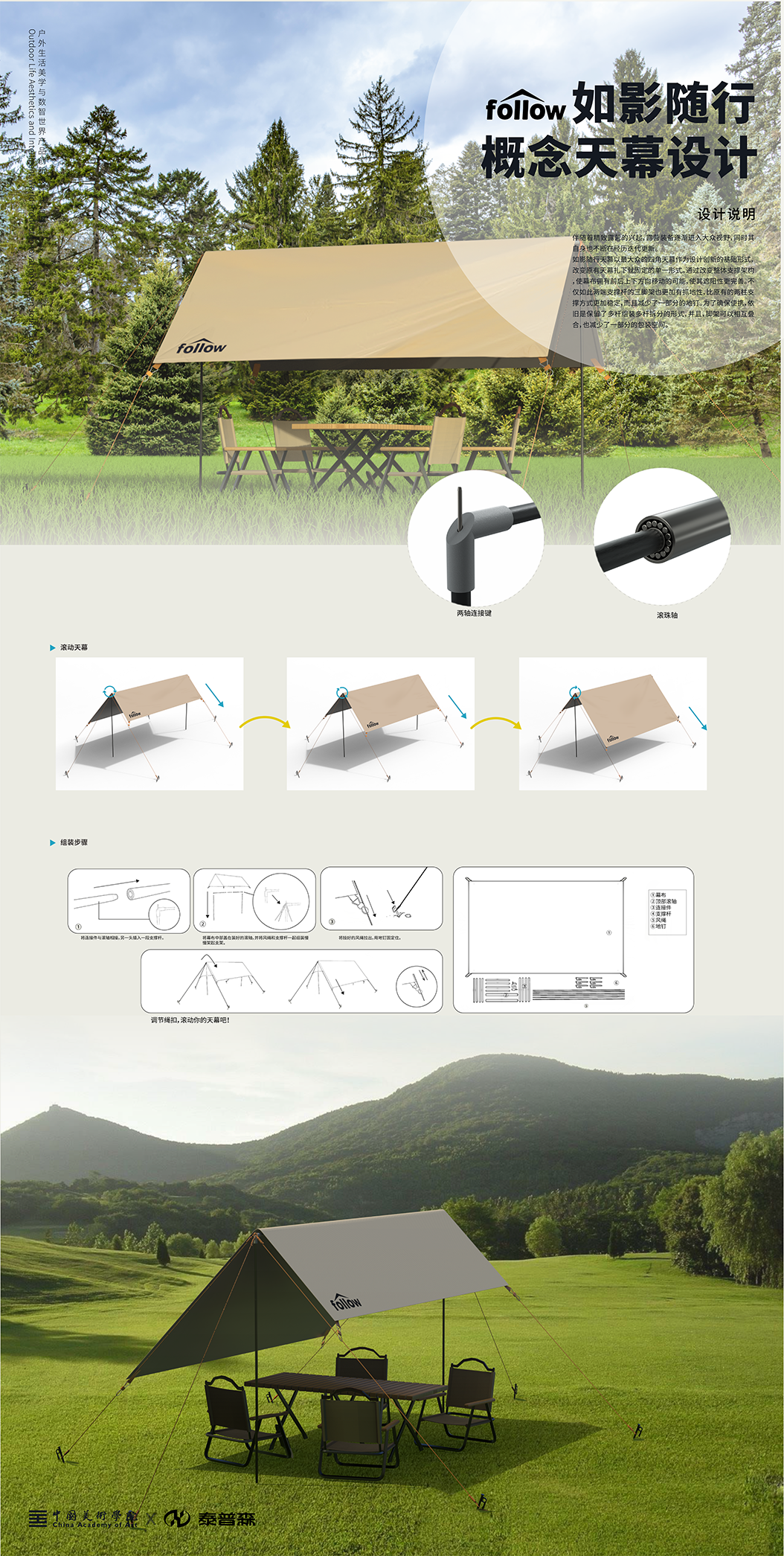

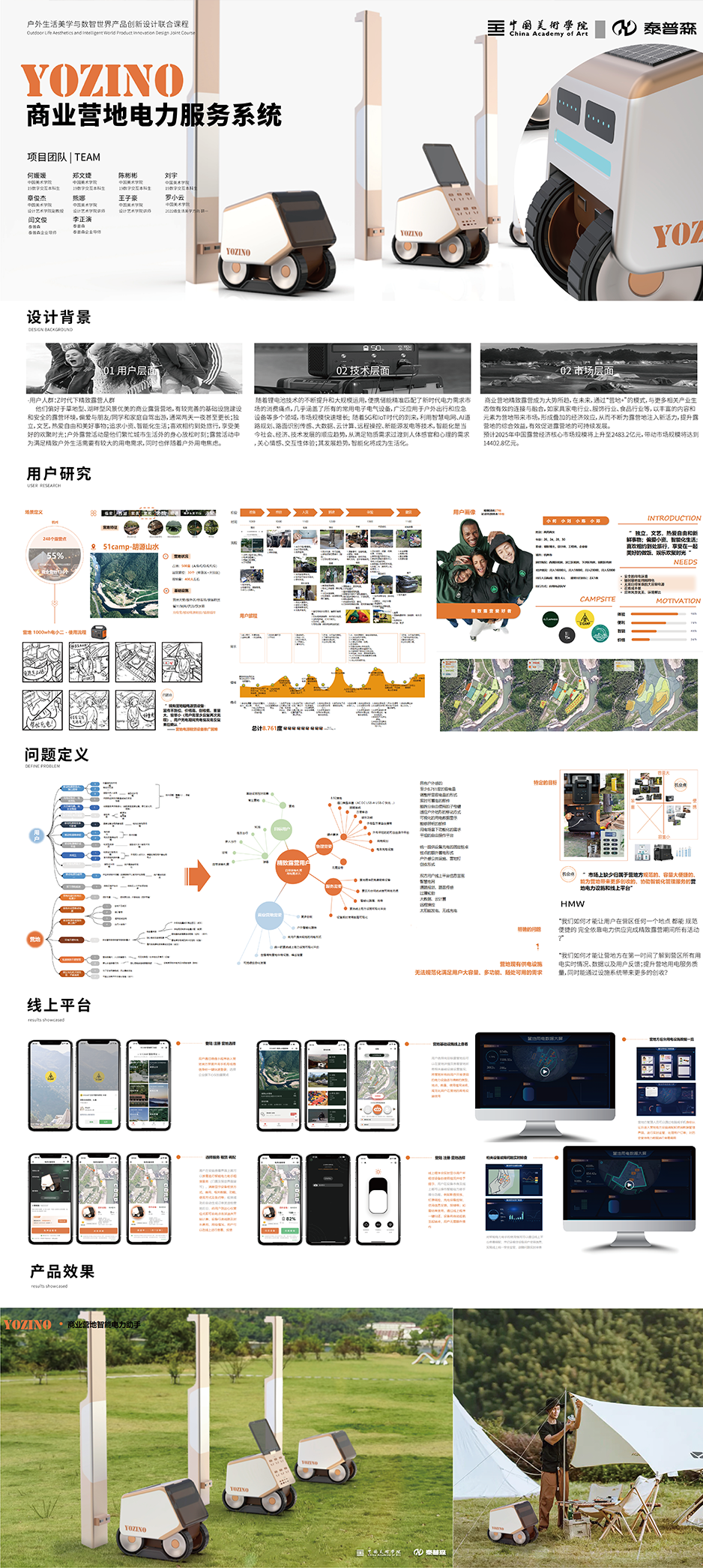

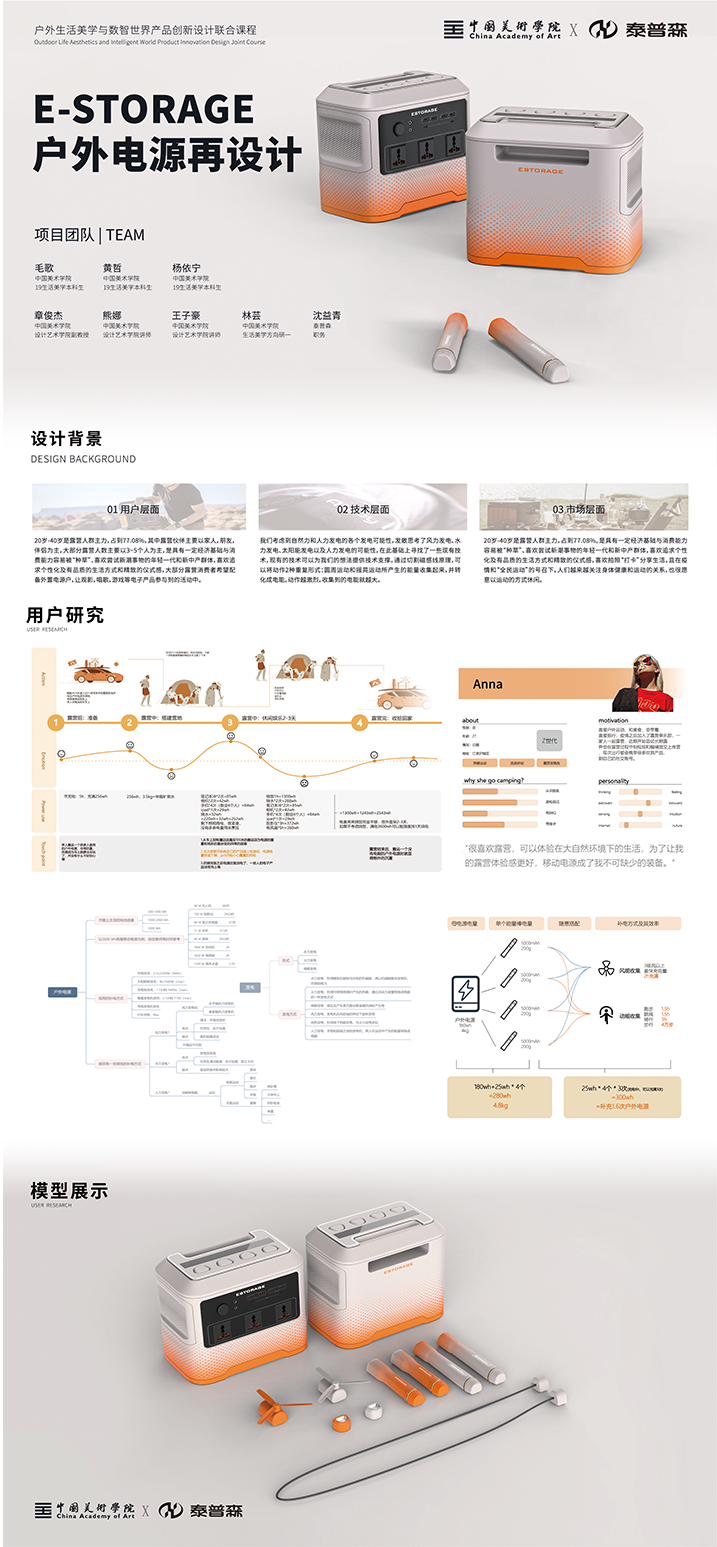

本科四年级课程是设计整合能力的培养实践重要环节。本次课程融合19生活美学和19数字交互两个本科班级,并联合3位专任教师和7名在读硕士研究生进行授课。课程打造中国美术学院工业设计系、文创制造业协同创新中心与泰普森集团合作的项目制课程,联合以“户外生活美学与数智世界”为主题,聚焦中国未来的旅行露营场景与体验,依靠系统设计方法和创新设计理论,提出兼具创新性和落地性的设计构想。优秀案例将在3-5年内考虑商业场景中的落地。本次课程也得到企业的全面合作,企业专家的深入课堂授课,产品实样制作并在户外实景测试和展示。合作形成产教融合课堂、本硕一体化教学的示范性项目。课堂中围绕家庭、儿童、营地等不同用户角色和用电、睡眠、沙漠徒步、娱乐、运输等多个行为场景中的设计价值挖掘,创造出十四组各具创新力、美感、市场潜力的作品,体现了数字化语境下,新的生活业态设计创新教学的思考力和实操性。

模块化免弯腰推车设计

朱瑾、陈卓、何赛辉、宗裕翔

如影随行-概念天幕设计

叶璇 杨方儿 王琪 林詠琪

YOZINO-营地智能用电系统服务设计

陈彬彬 何媛媛 刘宇 郑文婕

姿势-户外睡垫改良设计

周静宜 严田欣 林泽南

ESTORAGE-露营场景下的能源收集再利用

杨依宁 黄哲 毛歌

智慧出行系统设计

教学团队:徐望霓、王菲、吴佩平、包天钦

智能座舱可以侦测呼吸和心跳?智能座舱还能高温自动开窗,下雨自动关窗?其实在移动生活空间,还有更多可能……

德赛西威联合中国美术学院、湖南大学设计艺术学院、江西财经大学艺术学院,围绕“未来智慧出行体验设计”进行联合课程。提出了“万物皆可玩——游戏化视角的未来出行”、“万物皆可盘——专属化视角的未来出行”两大设计命题方向,将视野聚焦人与人、人与车、车与车三大场景,在上述三大学院落地课程指导内容,激励“后浪”用新视角创想未来出行的无限可能。

周洺宇 刘雨齐 刘安雅 刘殿南 许思颖

姜子啸 刘欣悦 许梓萌 熊雨龙

郑芸佳 王香盘 田浩

费苏儿 徐润禾 吴迪 卢任 余欣宁

潘钶璇 蔡涵昕 毛钰 徐邦苗 陈琛

吴卓娜 刘可可 章伊婷

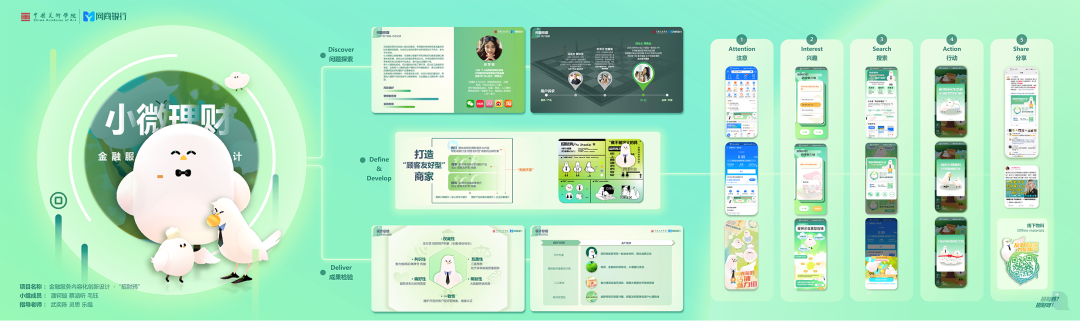

金融服务内容化创新设计

教学团队:武奕陈、刘佳睿

企业导师:陈小桃、李辰扬、叶陈宁、阮松益、常鑫、马韵、陈鼎业、唐毓

本课程与蚂蚁金服设计合作(Ant Design),课程与其集团旗下Alipay Design(支付宝设计)与Mybank Design Center(网商银行设计中心)开展课题合作。

课题一是与支付宝设计进行的“数字金融服务表达设计”。 随着数字金融产品的快速发展,吸引大量互联网用户来支付宝体验理财服务。面对日益丰富的理财产品,需要让数亿用户都能顺利、无障碍的识别金融服务价值、使用金融服务。通过分组研究的形式,探索数字金融业务中实际遇到的挑战。

课题二是与网商银行设计中心联合开展的“网商银行金融服务内容化设计创新”。旨在探索未来3年内,通过内容种草向更多人传递金融产品的人文关怀和用户价值的可能性。课程从内容种草、内容表达、内容IP化3个方面带来了精彩的主题分享。基于网商银行的商业设计的有效经验,结合同学们的想象力,共同探索未来金融内容服务的新形式、精内容。

周洺宇 刘雨齐 刘安雅

潘钶璇 蔡涵昕 毛钰

董思成 贺豫龙 全国庆

费苏儿 余欣宁 徐润禾

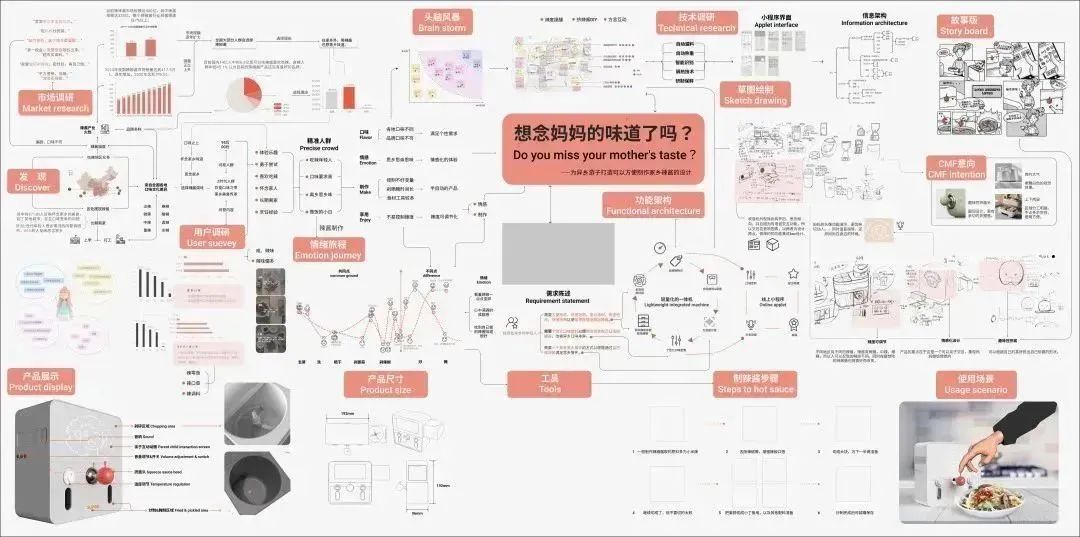

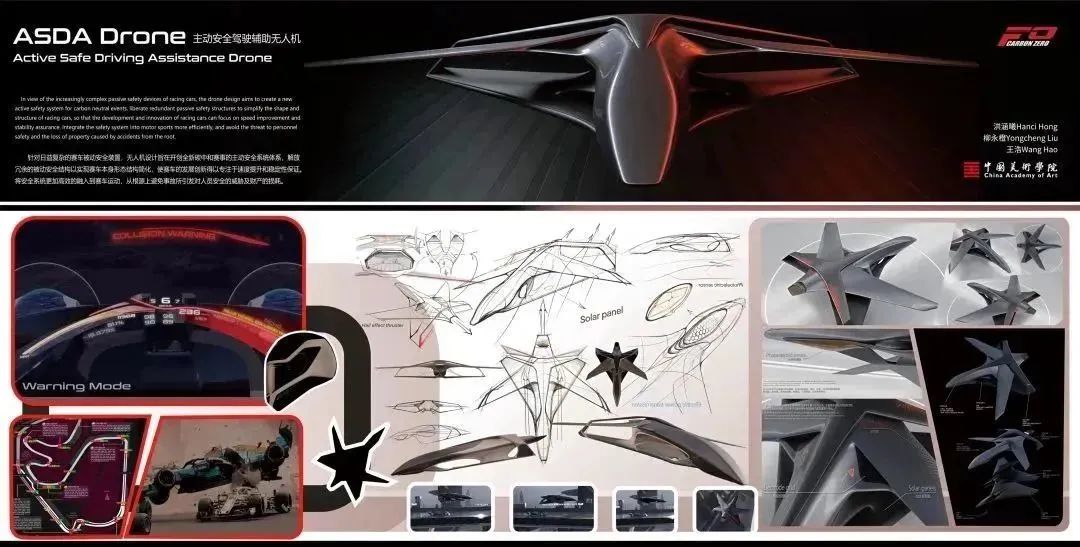

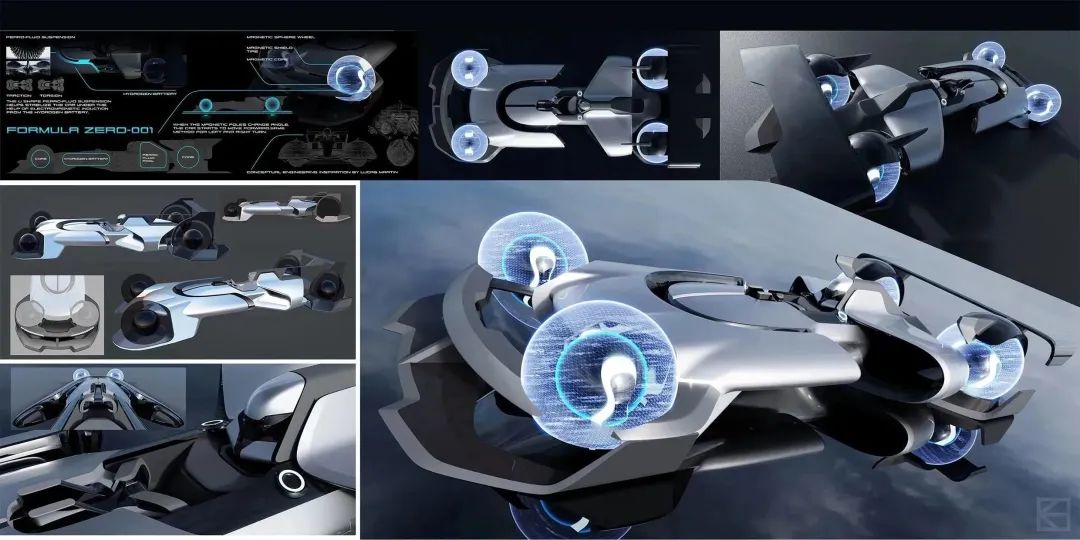

未来顶级赛车设计

教学团队:James Hope

本课程设计主题确定以“2060年实现‘碳中和’”这个国家战略目标为导向,从工业设计领域切入,探索中国在工业4.0、新能源产业、智能制造等领域发展的可能性。由James Hope教授率领中国美术学院工业设计系交通工具设计方向的师生共同参与,从全球新能源产业发展方向,聚焦到中国市场的消费结构变化,继而展开对未来交通工具的畅想,从宏观的角度进行了持续的头脑风暴,该项目从2022年4月启动,为期三个月。

洪涵曦 王浩 柳永橙

黄逸舟

王云鹏

刘殿南

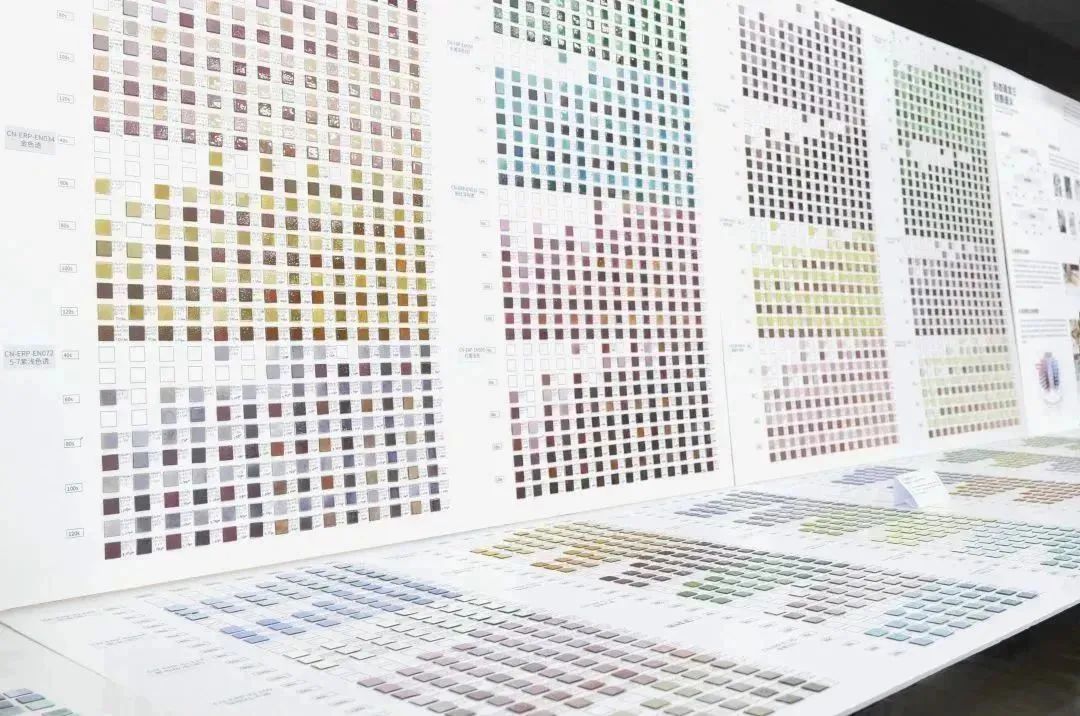

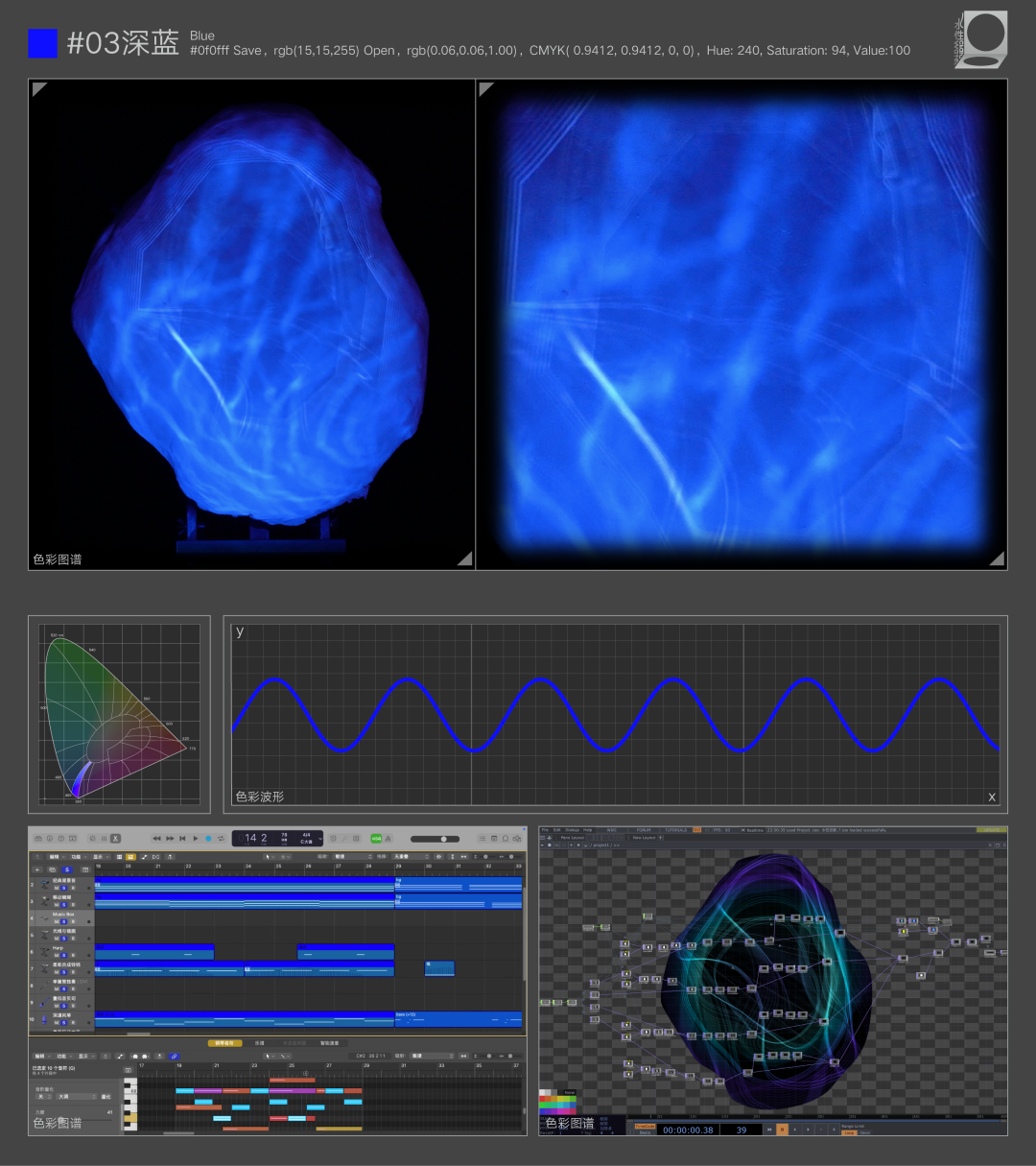

光色融合设计课程,是色彩设计专业的特色创作课程。通过综合全因素考虑“光”与“色”融合设计的实践情境,结合线上国家级虚拟仿真课程申报建设成果,逐步打造出省级线上线下混合式一流课程。该课程旨在培养学生跨专业、跨领域的光色融合设计创作观念;使学生能够系统学习科学的色彩实验方法,具备灯光+色彩综合表现的技术学习力;具备结合不同空间场景、媒介技术,灵活发挥光、色造型语言特质的设计表现力;能够综合应用光色融合的设计方法,具备将概念设计方案落实到具体设计应用场景中的实践执行力。本次展览集中展示了该课程的教改沿革与最新教研成果。

教学团队:郭锦涌、黄斌斌、章之珺、郑筱莹、张铣峰、郑巨欣 、杜一晨、段燕俪、施徐华

执行团队:邰明月、吴云天、汤永琪、罗显元、关人华

草木染色立体系统

Natural dyeing color solid

林溯 罗悦尹及20级色彩设计专业全体本科生

珐琅色立体系统

Enamel Color stereoscopic

19级色彩设计专业本科生

一寸·光阴

An luch Of Time

范子宽 何倩瑜

寻隐

Je Me Suis Retrouvée

范子宽

生·声

Health·Sound

陈艺舟

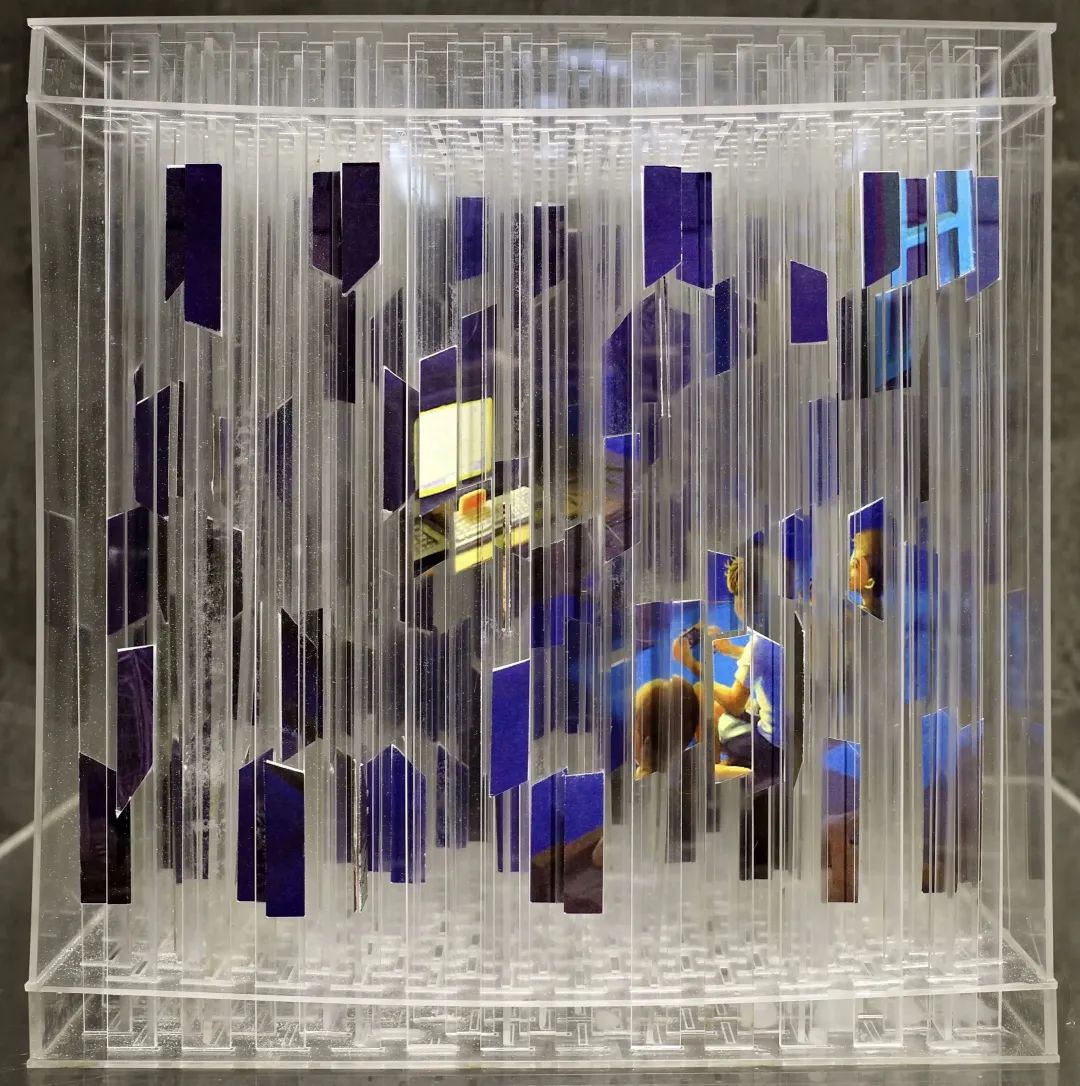

ENIAC

数字灵魂纪念碑系列库

罗显元 陈仕濠

水性

色彩喜好共振空间

汤永琪 邰明月 沈嘉辰

文化遗产保护与活化

《文化遗产保护与活化》是设计艺术学系艺术设计学专业的核心课程,是以专门理论为基础,结合传统的活化设计应用性课程。《文化遗产保护与活化》课程秉承学院文脉,凸显当下文化遗产保护新思想,配合国家文化遗产保护发展策略,推动文化遗产进校园,促进了文化多元发展。

执行团队:郑巨欣、何振纪 、陈晶、王侃

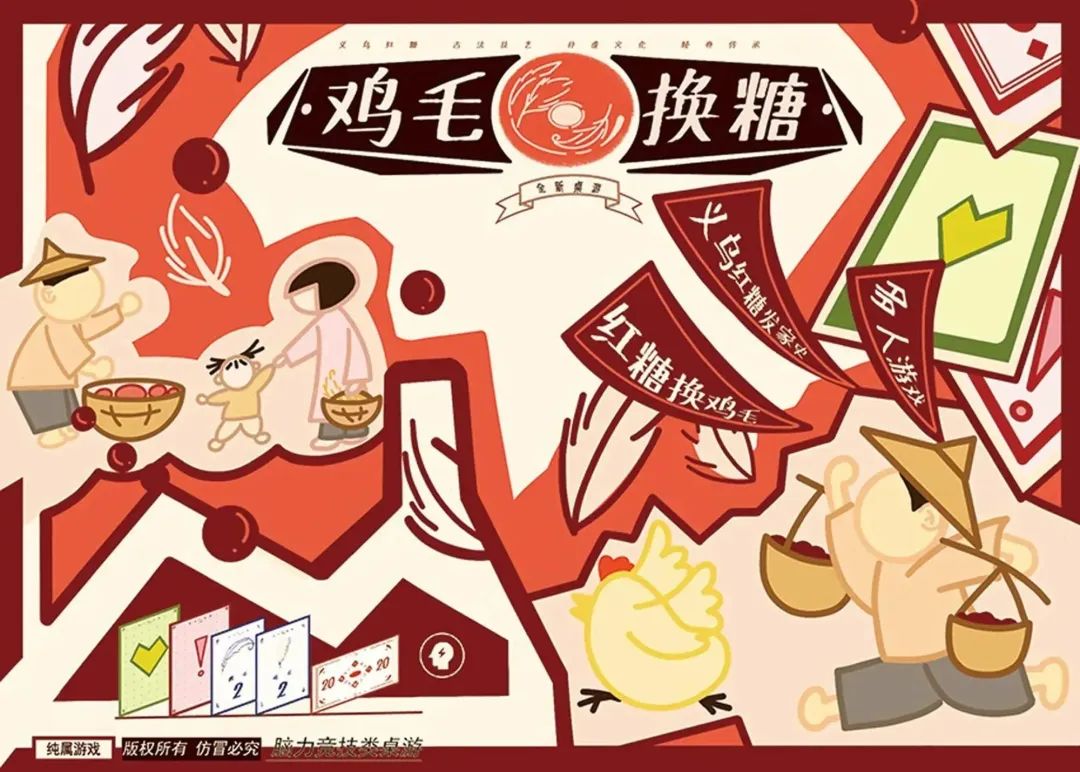

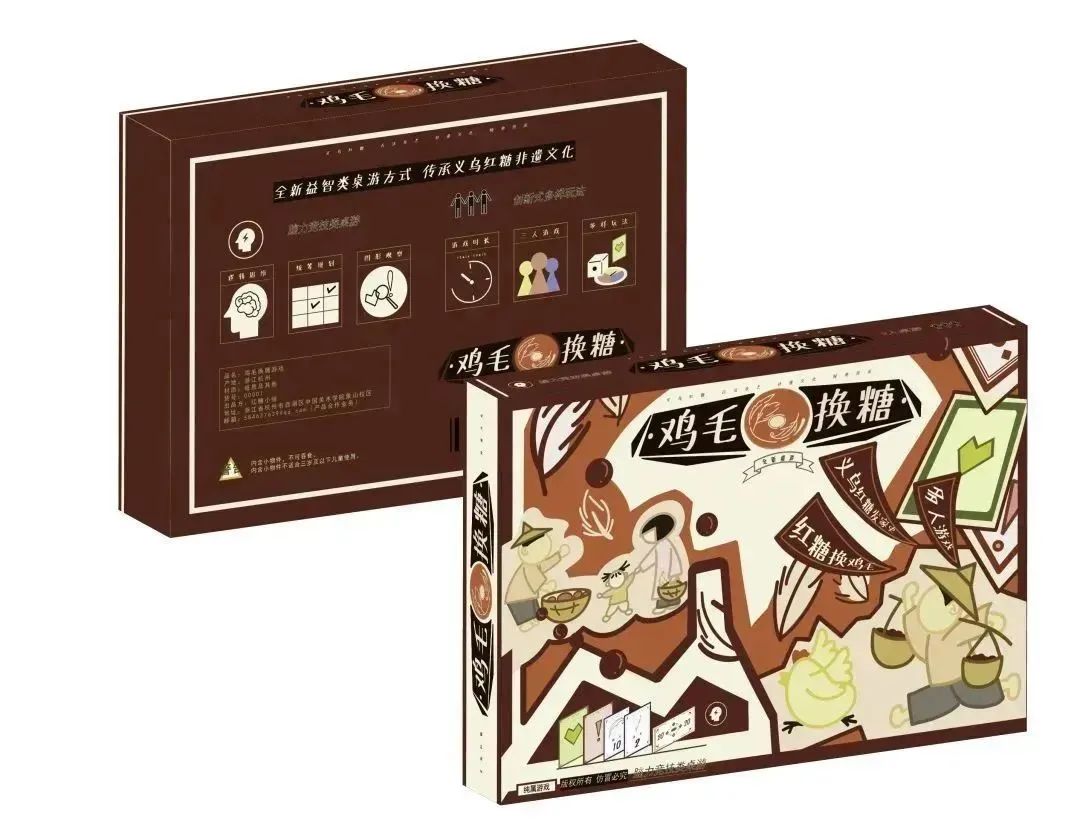

《义乌红糖活化之鸡毛换糖桌游设计》

赵之怡 陈柯羽 陈骁一 潘陈婴

《象山古法海盐活化设计》

王安忆 俞嫣然 奚海英 师孝文

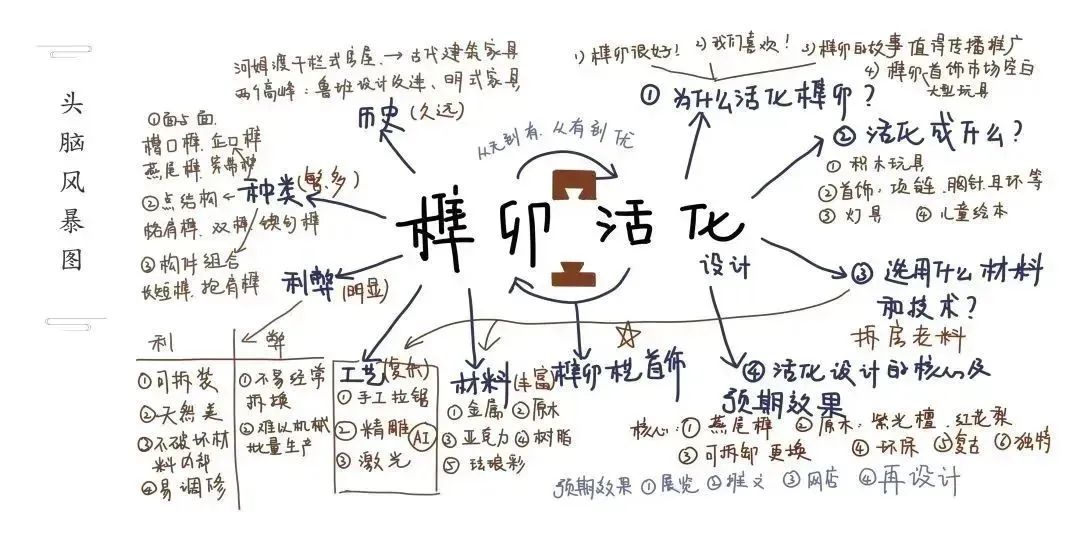

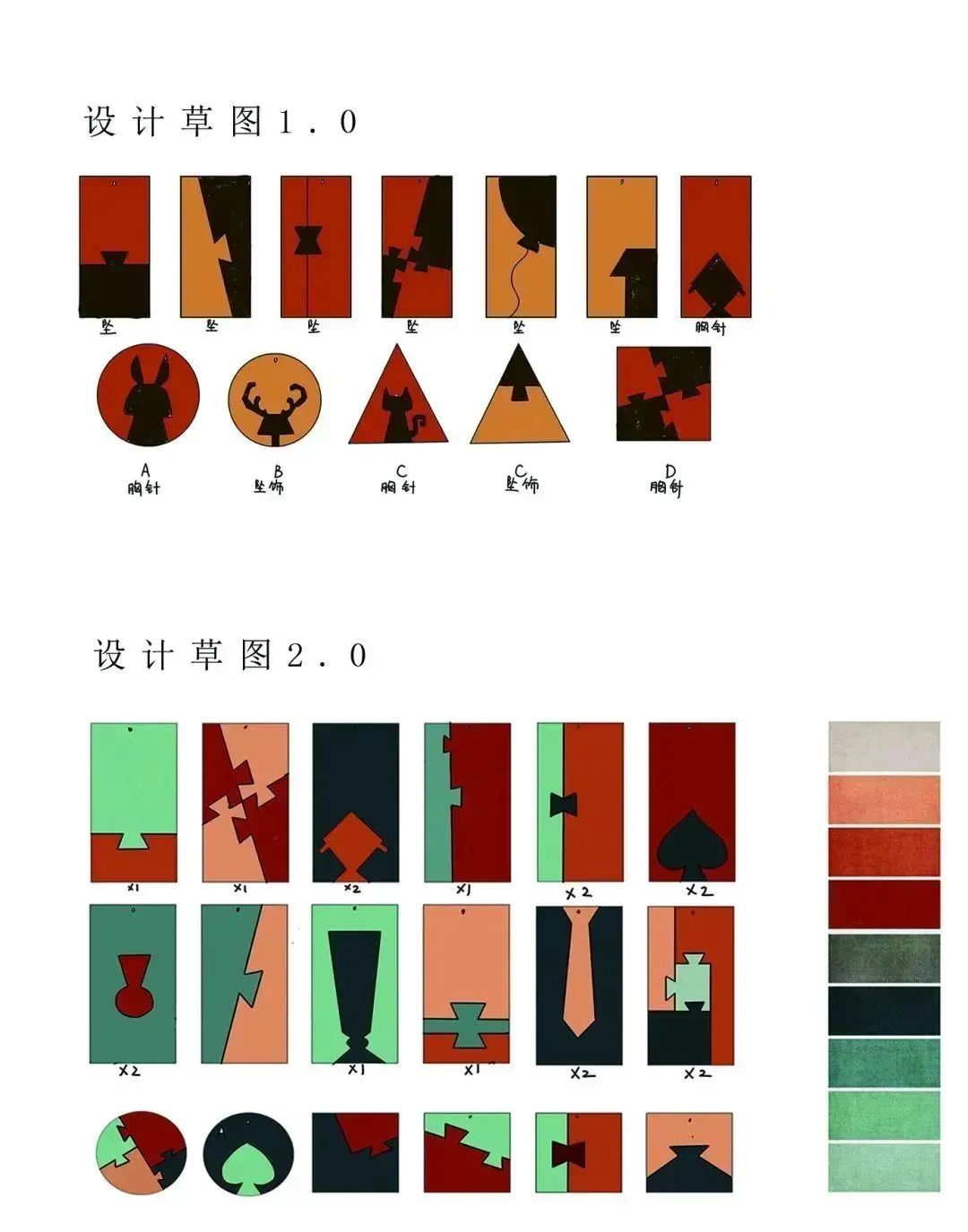

《榫卯成说》

宋艳妮 管双月 杨信约 侯俨珂

《云方古法纸》

林南 许紫嫣 杨嘉玲 韩语

《畲族彩带延伸力》

陈莉 海雯倩 龚艺虹

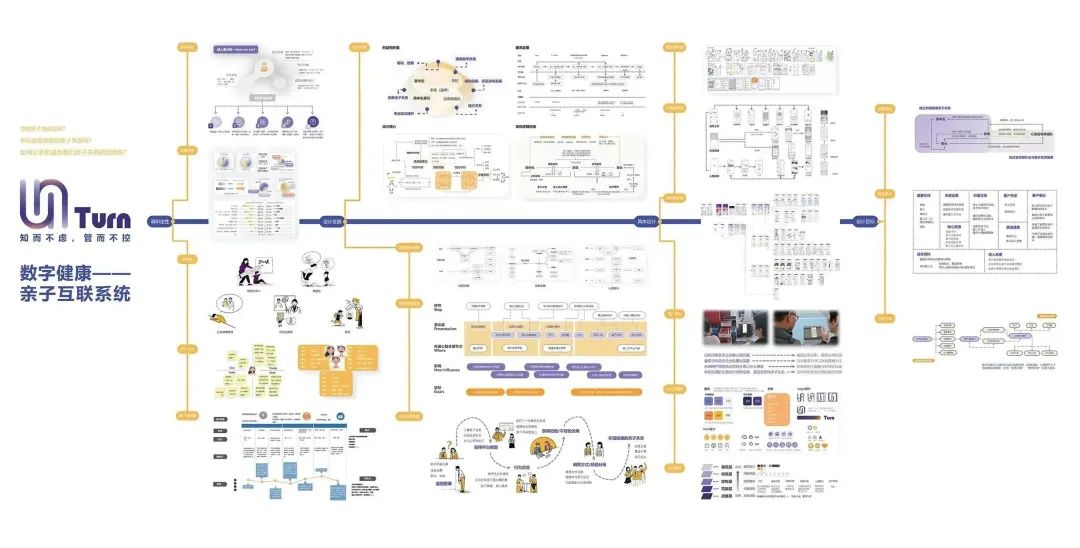

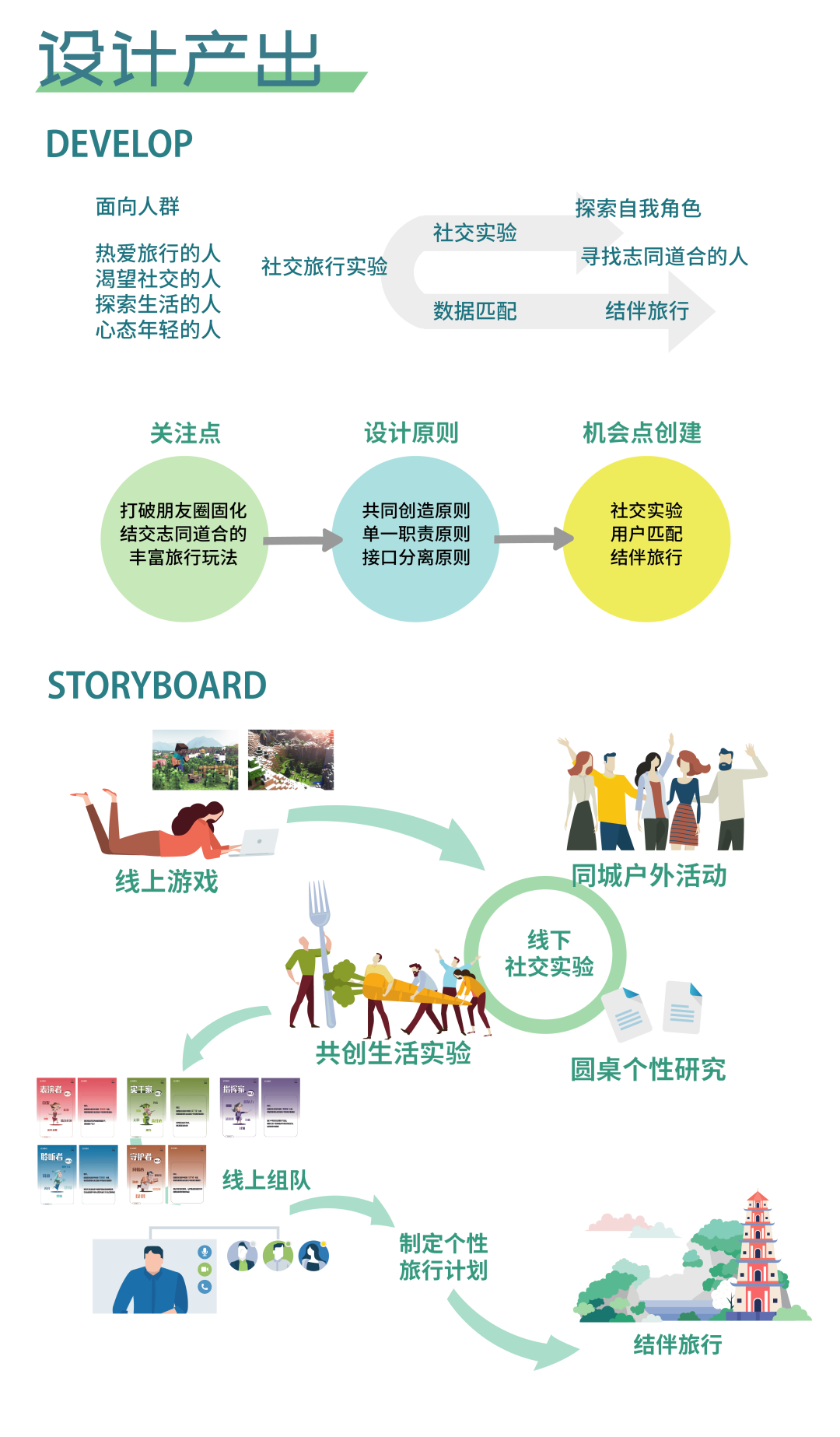

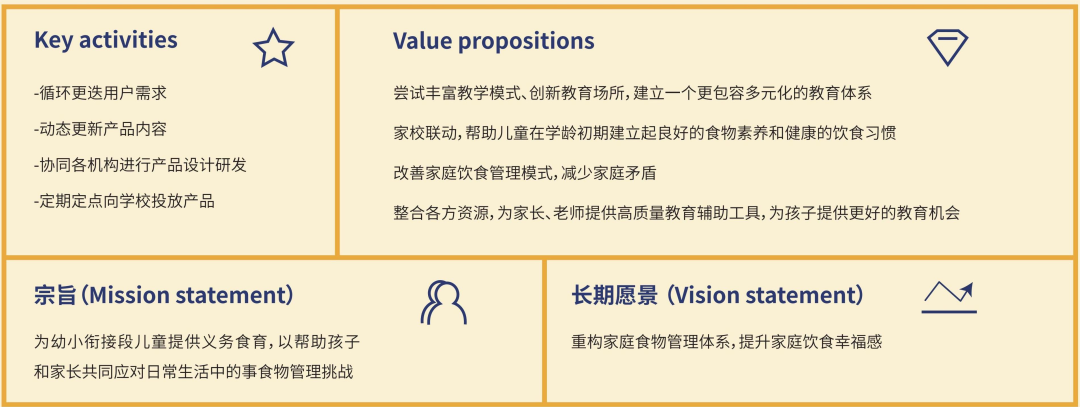

设计管理

设计管理的基础是对于设计本质的与时俱进的思考与批判,对于设计理论思考与未来性的预测;具体到实践呈现上则是跨界的、整合的、系统性的。该课程以“社会设计”的视角发现问题,以“服务设计”为方法寻找答案,并且对“设计未来”做出既理性又充满乌托邦理想的预见。

执行团队:姚之洁

旅游组 设计产出

宗一佳 郁能 胡琳玥 史哲萌

宠物组 app视觉

钟思艺 秦梦遥 沈可人 鄢然

isbox岛-空间模型

章乐妮 方文伊 朱圣杰 周雨恬

食育组

徐苡靖 金依婧 陈姣 张瑜 姚孟雪

TimeBank 设计呈现

覃嘉怡 陈悦 王映萱 王琪

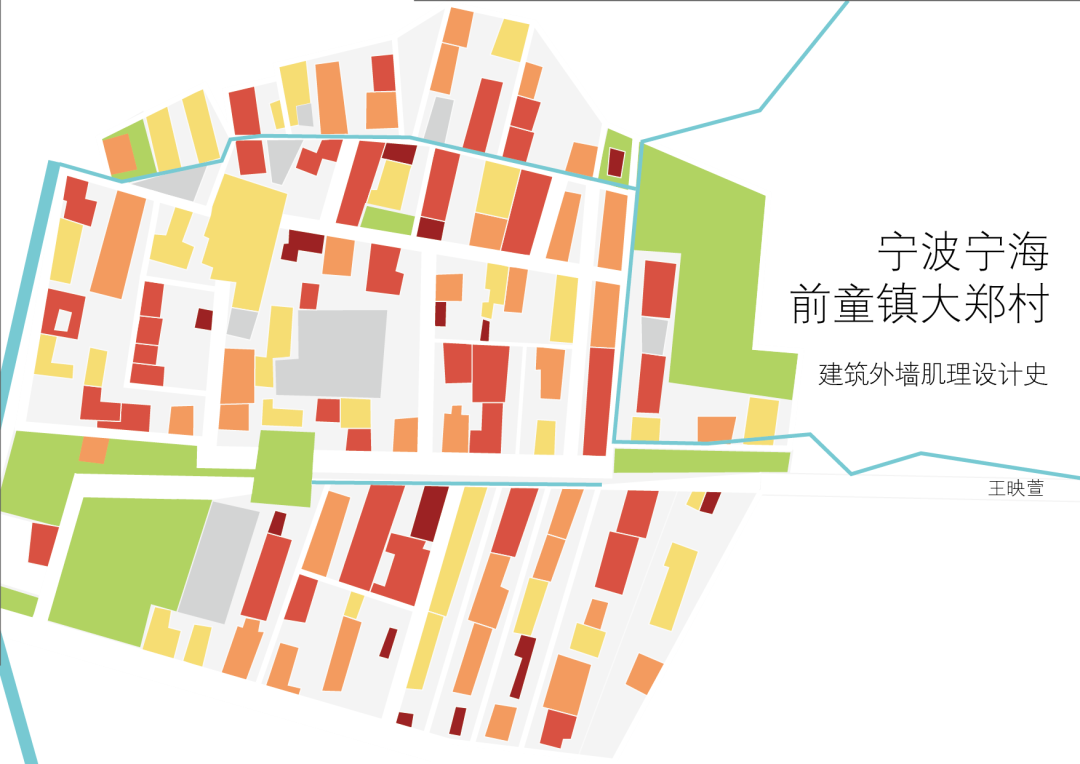

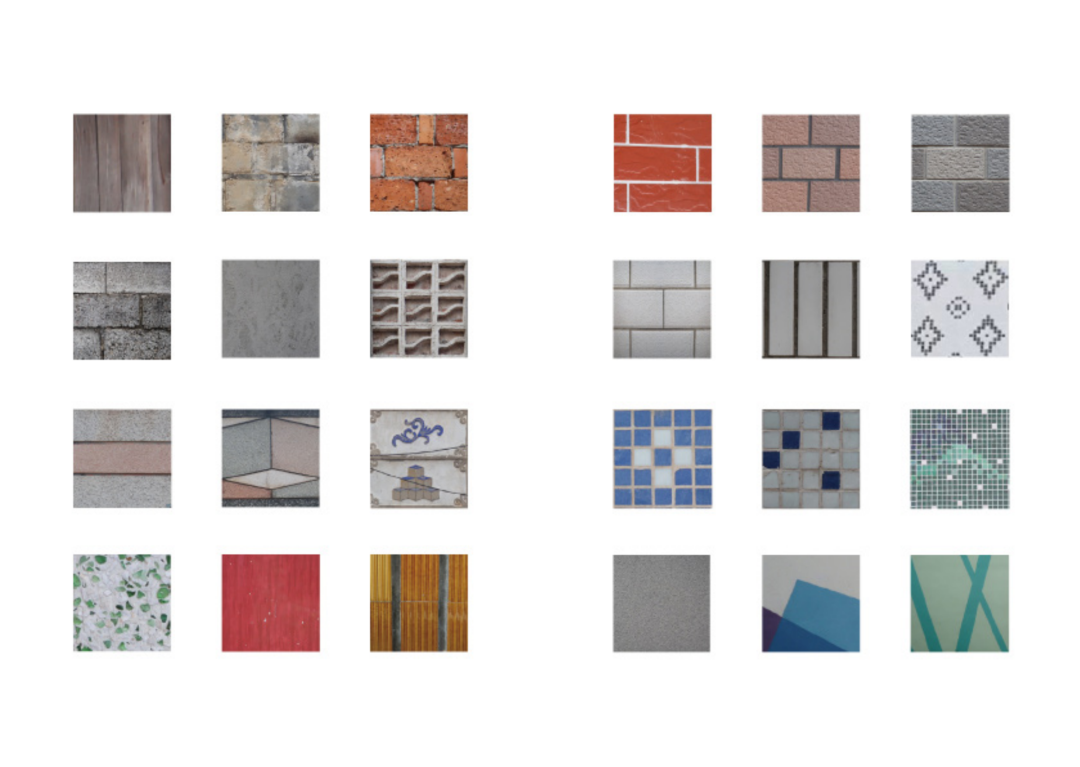

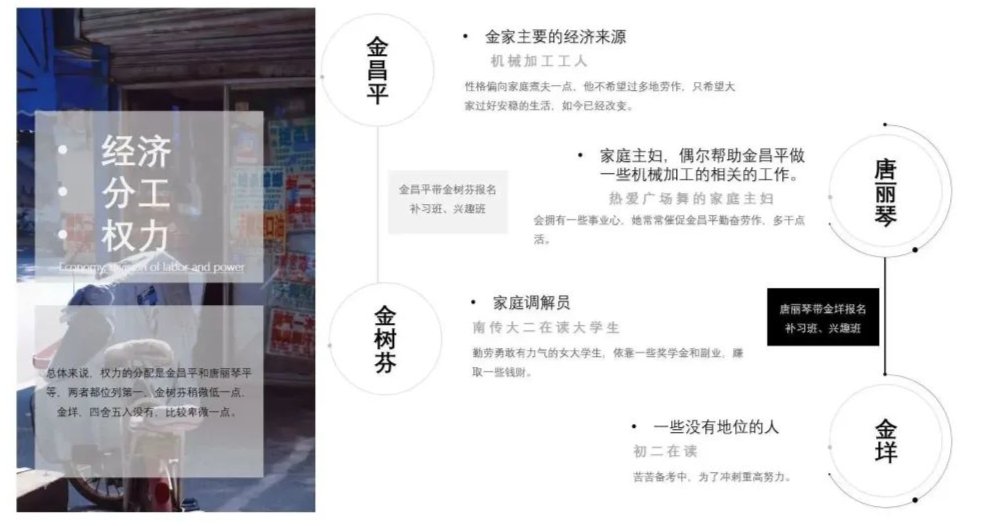

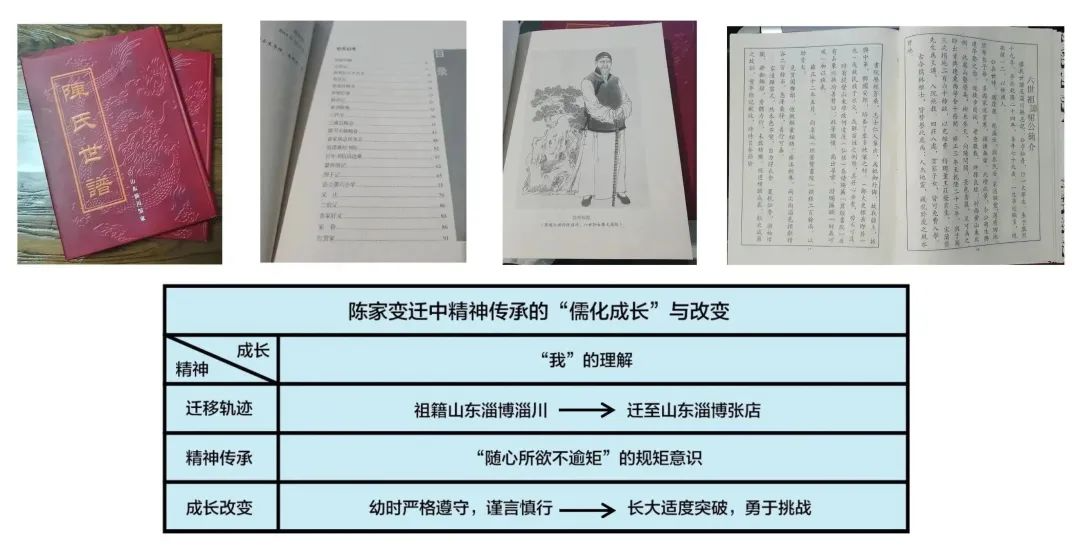

中国家庭与设计文化

《“中国家庭与设计文化”课程组》是2021年浙江省高等学校课程思政示范基层教学组织立项题目,结合了设计学系五位教师的相关课程,联合开展主题研究性教学,课程涉及《文化人类学》《内容信息的可视化》《设计考察》《设计美学》《设计评价》《设计策划》。

执行团队:朱海辰、王侃、黄倩、姚之洁、葛鸿雁

#设计策划

-向左滑动

爷爷的农具

陈姣

-向左滑动

一生一木

胡琳玥

-向左滑动

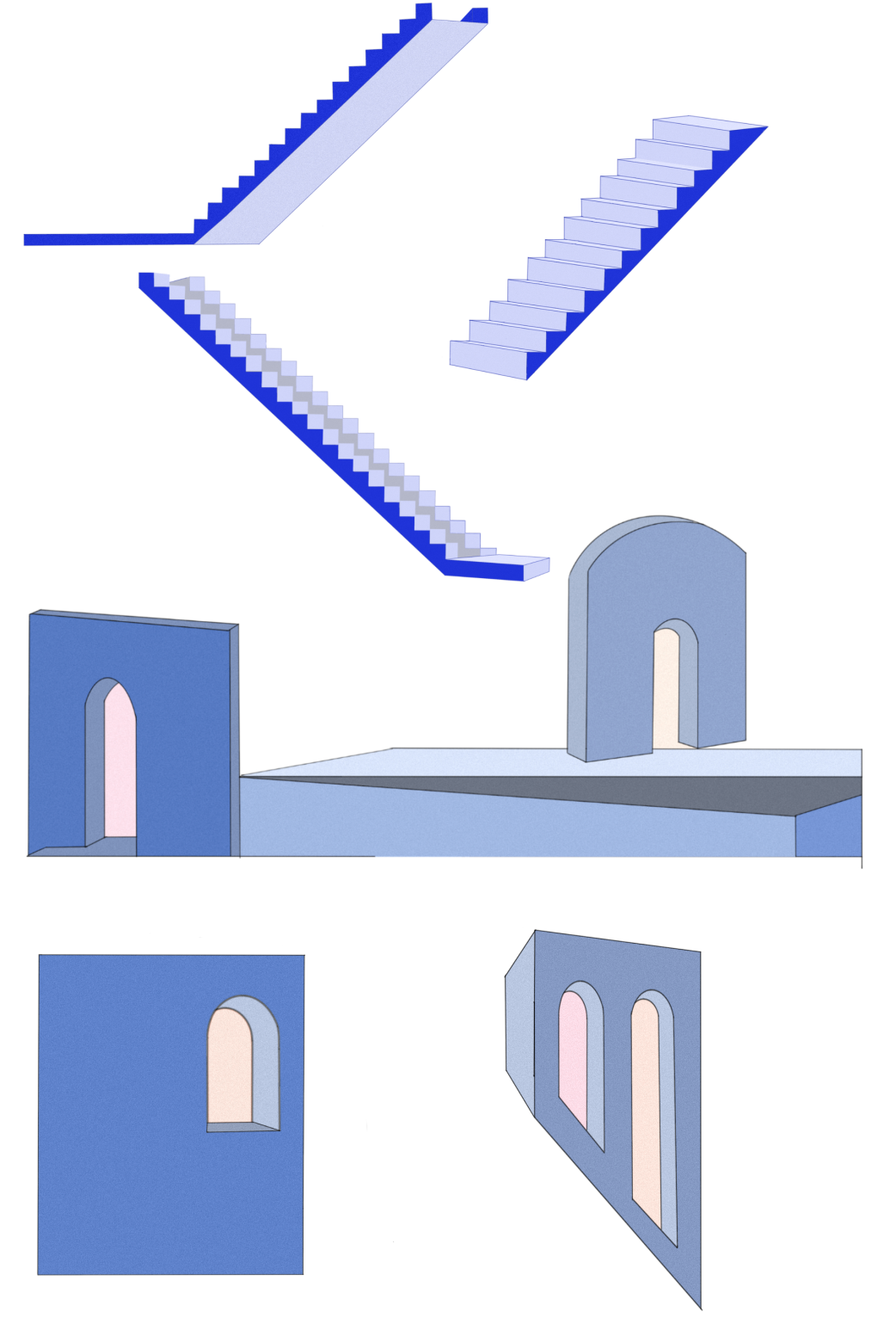

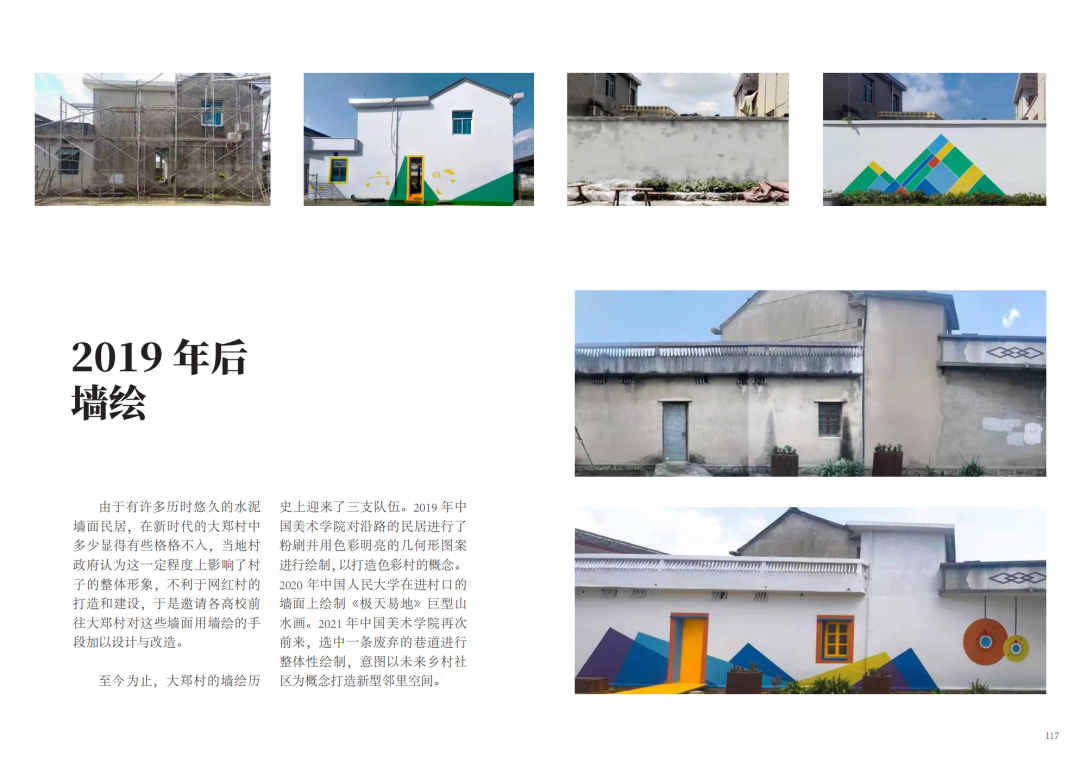

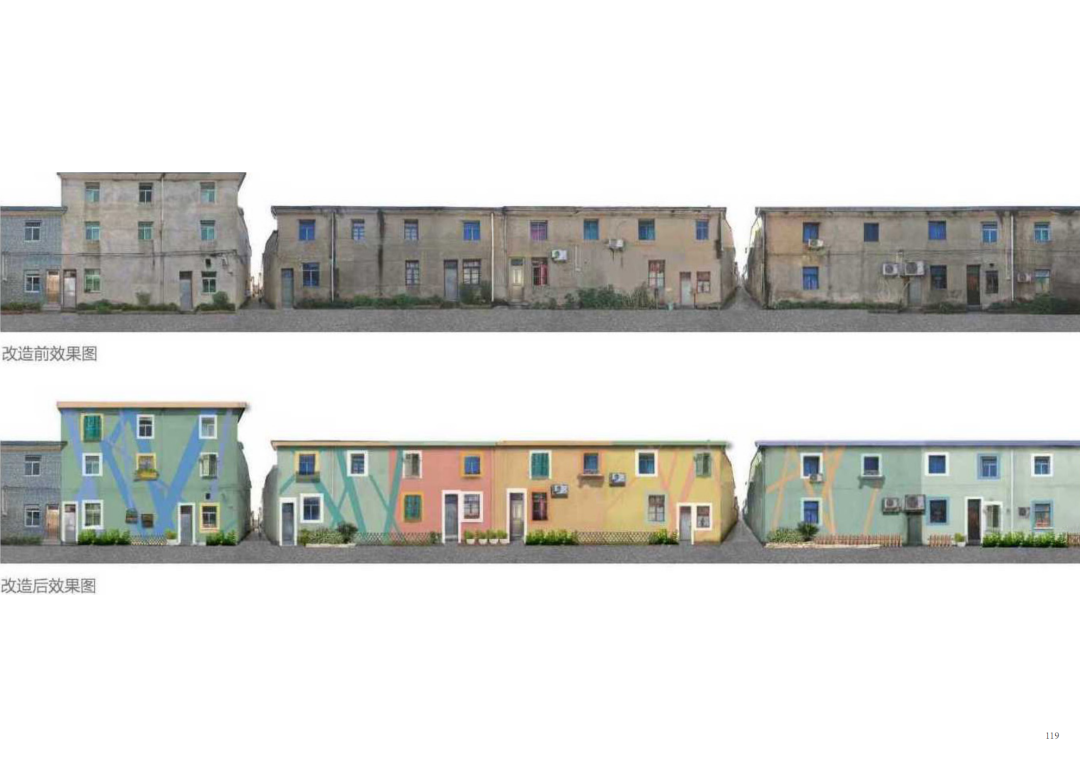

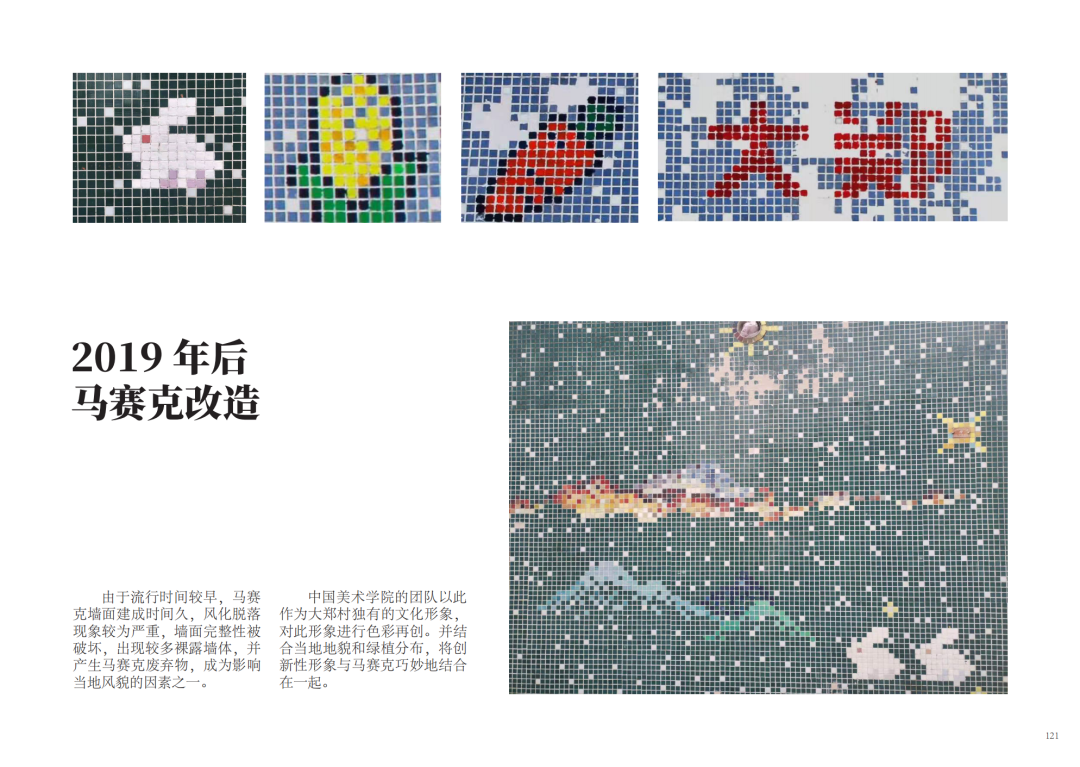

大郑村建筑与墙饰

王映萱

#设计美学

乡土之美

耿梦艺 范子舒 金梓言

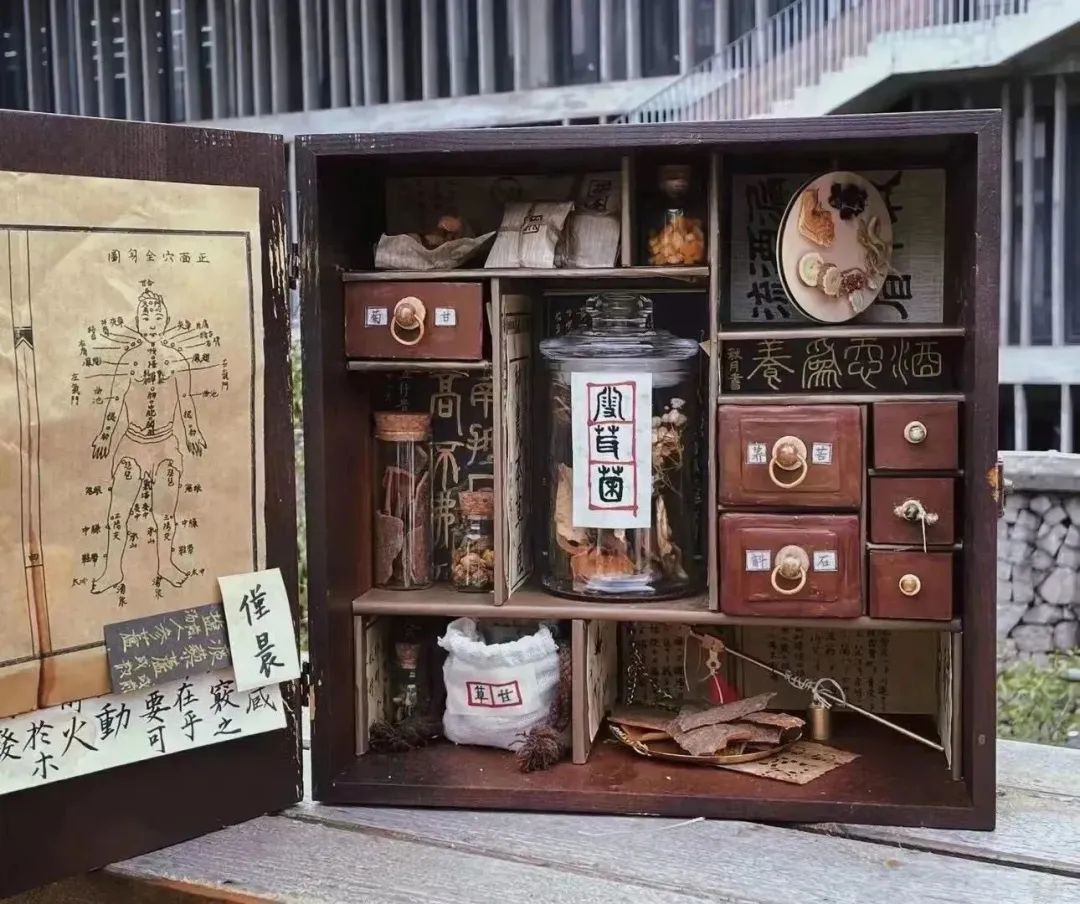

中药之美

黄雨芊 冯丹娴 章正宜

影像之美

罗覃亮 潘宣锜 崔政

平凡之美

阎奕杉 钱依惠 牛泽悦

#文化人类学

中国家庭设计文化——文化人类学分析代表教学成果

钱依惠 耿梦艺

编辑 :汪柯丹

责编 :郭 星 林书米

审核 :成朝晖 王 侃 黄 瓛

投稿邮箱 :sjnews@caa.edu.cn

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号设计艺术学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。

数字媒体艺术 新媒体艺术 科技艺术 设计艺术周 中国美术学院