- 0

- 0

- 0

分享

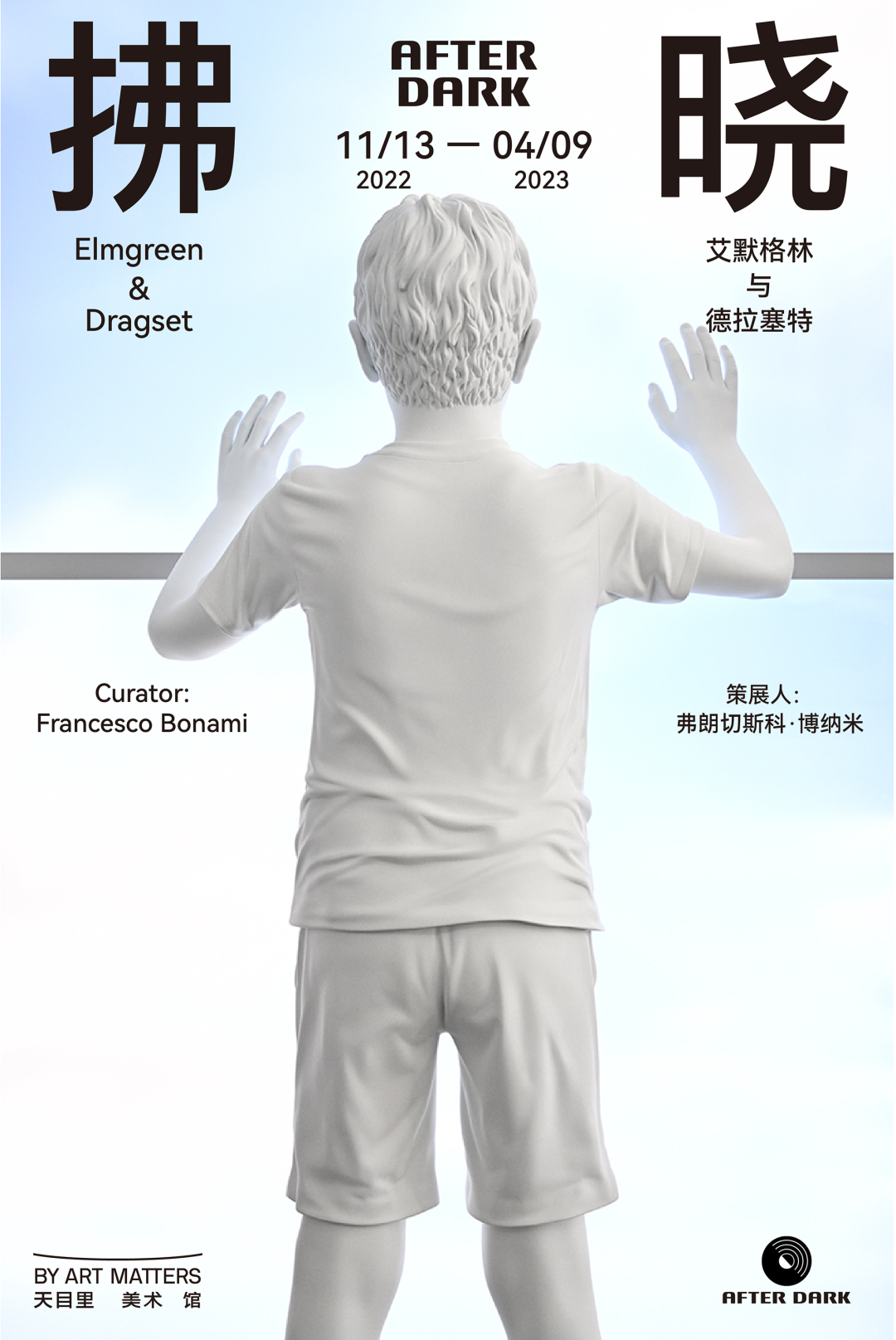

- 德州沙漠里开Prada店的艺术组合,在杭州将美术馆变成夜店

-

原创 2022-12-12

Elmgreen & Dragset,《Prada Marfa》,2005,德克萨斯,美国。图片:Lizette Kabre/James Evans

Elmgreen & Dragset,《捷径》(Short Cut),2003,Galleria Vittorio Emanuele,米兰,意大利。图片:publicdelivery

Elmgreen & Dragset,《捷径》(Short Cut),2003,Galleria Vittorio Emanuele,米兰,意大利。图片:publicdelivery Elmgreen & Dragset,《Powerless Structures, Fif. 101》,2012,伦敦。图片:artuk

Elmgreen & Dragset,《Powerless Structures, Fif. 101》,2012,伦敦。图片:artuk Elmgreen & Dragset,《The Collectors》,2009。摄影:Anders Sune Berg

Elmgreen & Dragset,《The Collectors》,2009。摄影:Anders Sune Berg Elmgreen & Dragset,《盛装打扮》,硅酮、衣服、玩偶头,37 x 207 x 25cm,玩偶尺寸60x51x51cm,2022年。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

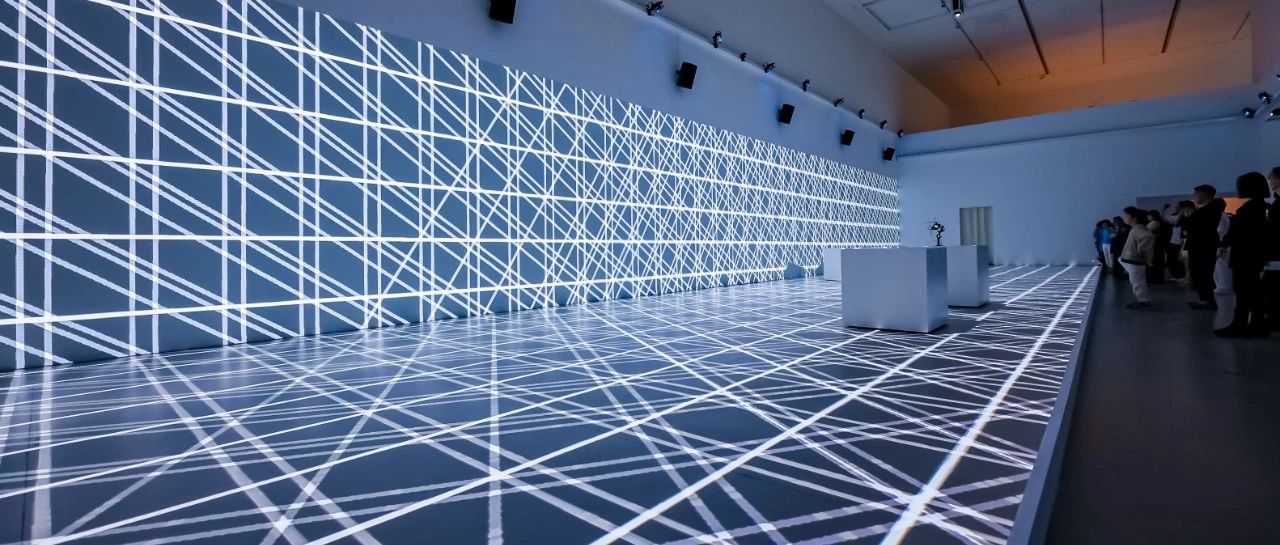

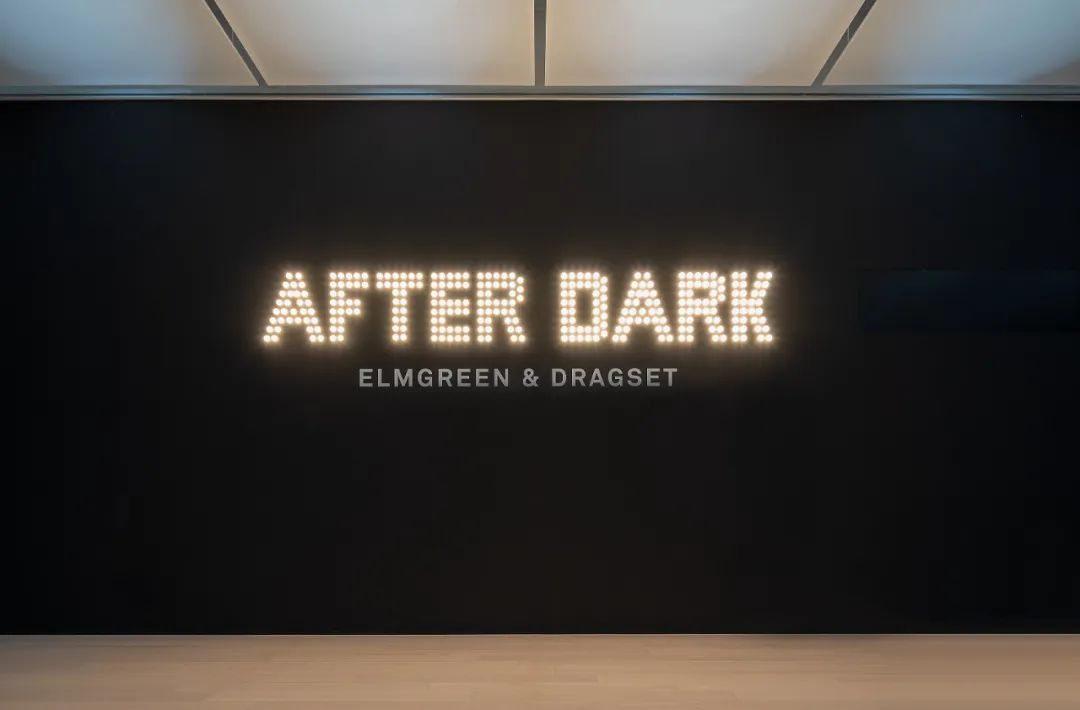

Elmgreen & Dragset,《盛装打扮》,硅酮、衣服、玩偶头,37 x 207 x 25cm,玩偶尺寸60x51x51cm,2022年。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 Elmgreen & Dragset,《短篇小说》,网球场:木材,铝,油漆,三元乙丙橡胶橡胶和网;雕像:青铜,漆,衣服,奖杯和一个大理石网球,117.5 x 2000 x 905 cm,2020。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

Elmgreen & Dragset,《短篇小说》,网球场:木材,铝,油漆,三元乙丙橡胶橡胶和网;雕像:青铜,漆,衣服,奖杯和一个大理石网球,117.5 x 2000 x 905 cm,2020。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 艺术家Elmgreen & Dragset

艺术家Elmgreen & Dragset Elmgreen & Dragset位于德国的工作室,前身为一间水泵站。图片:galerie magazine

Elmgreen & Dragset位于德国的工作室,前身为一间水泵站。图片:galerie magazine 拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 在一件早期作品《12 Hours of White Paint/Powerless Structures, Fig. 15》(1997)中,艾默格林与德拉塞特在12小时内,反复为画廊的墙壁刷上白油漆再用水冲掉。图片:Perrotin

在一件早期作品《12 Hours of White Paint/Powerless Structures, Fig. 15》(1997)中,艾默格林与德拉塞特在12小时内,反复为画廊的墙壁刷上白油漆再用水冲掉。图片:Perrotin

BY ART MATTERS 天目里美术馆

BY ART MATTERS 天目里美术馆 拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 Elmgreen & Dragset,《离线》,青铜、漆,145 x 67 x 42.5 cm,2021年。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

Elmgreen & Dragset,《离线》,青铜、漆,145 x 67 x 42.5 cm,2021年。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 Elmgreen & Dragset,《短篇小说》(局部),网球场:木材,铝,油漆,三元乙丙橡胶橡胶和网;雕像:青铜,漆,衣服,奖杯和一个大理石网球,117.5 x 2000 x 905 cm,2020。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

Elmgreen & Dragset,《短篇小说》(局部),网球场:木材,铝,油漆,三元乙丙橡胶橡胶和网;雕像:青铜,漆,衣服,奖杯和一个大理石网球,117.5 x 2000 x 905 cm,2020。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆 Elmgreen & Dragset,《HAN》,Helsingør,丹麦。图片:Andres Sune Berg

Elmgreen & Dragset,《HAN》,Helsingør,丹麦。图片:Andres Sune Berg 拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

拂晓(After Dark)展览现场,艾默格林与德拉塞特(Elmgreen & Dragset),2022.11.13-2023.4.9,杭州,BY ART MATTERS 天目里美术馆。图片提供:BY ART MATTERS 天目里美术馆

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。