- 0

- 0

- 0

分享

- 瓷枕上的“蹴鞠童子” 与宋代“国球”

-

原创 2022-12-20

四年一度的“世界杯”足球赛开始,看球说球又将成为人们生活中的一件乐事。经专家学者考证,足球最早起源地应是中国,古代中国的蹴鞠(蹋鞠)是现今足球运动的雏形,后经阿拉伯人传到欧洲,发展成为现代足球。2004年7月15日,时任国际足联主席布拉特宣布,足球起源于中国春秋战国时期齐国的都城临淄。 蹴鞠,曾在古代中国长期盛行。尤其宋代,蹴鞠空前火热,从皇帝高官到平民百姓,皆以踢球为乐。众多与蹴鞠有关的文物,直观证明了宋代“国球”的热度。

1

蹴鞠,源远流长的古老运动

蹴鞠,又名“蹋鞠”“蹴球”“蹴圆”“踢圆”等。“蹴”即用脚踢,“鞠”系皮制的球,“蹴鞠”就是用脚踢球。目前可见的文献中,最早有关“蹴鞠”的记述见于《史记·苏秦列传》,苏秦游说齐宣王说:“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者”。齐宣王在位时间是公元前319年—前301年,说明距今2300多年或更早,蹴鞠就已在中国民间广为流行。

汉代刘歆编著的《西京杂记》中,刘邦当了皇帝之后,把父亲刘太公接到长安城的未央宫养老,吃穿用度极尽豪华,终日看歌舞伎乐表演。但是,刘太公却并不满意,整日闷闷不乐。原来,他自幼生活在城市下层,接近贩夫走卒、屠狗杀牛之辈,娱乐活动离不开斗鸡、蹴鞠。于是,刘邦下旨在长安城东百里处,仿照沛县丰邑的规模造一座新城,把原来丰邑的居民全部迁到新城居住。刘太公也迁到那里,终于又过上了“斗鸡、蹴鞠为欢”的日子,这才心满意足。另据《汉书》记载,汉武帝在宫中经常举行以斗鸡、蹴鞠比赛为内容的“鸡鞠之会”,宠臣董贤的家中还专门养了会踢球的“鞠客”。汉代还出现了一部专门研究蹴鞠的专著《蹴鞠二十五篇》,这是我国最早的一部体育专业书籍,也是世界上第一部体育专业书籍,可惜后来失传了。

唐朝时期,蹴鞠实现了较大幅度的技术革新,制球工艺有两大改进:一是把用两片皮合成的球壳改成用八片尖皮缝成的球壳,球的形状更圆了;二是把球内塞毛发改成放一个动物尿脬,演变成为吹气的球。这样一来,球体轻了可以踢得更高,连女子也开始踢球。“球不离足,足不离球,华庭观赏,万人瞻仰”成为民间常见的情景。到了宋代,蹴鞠更是空前火热。司马光的诗句“东城丝网蹴红毬,北里琼楼唱石州”,描写的是城市踢球;陆游的诗句“乡村少年哪知此,处处喧呼蹴鞠场”,则是描写乡村踢球……可见蹴鞠在宋代发展成为一项全民运动,无论城市乡村、无论男女老少,都对蹴鞠情有独钟。蹴鞠,堪称当时的“国球”。

2

蹴鞠,深受孩子喜爱的游戏

河北磁州窑有一件“童子蹴鞠图”瓷枕存世,现藏河北博物院(图1)。该瓷枕枕面绘画的就是一个正在全神贯注踢球的小童子。小童梳双丫发辫,上穿左衽窄袖花衫,下穿肥腿长裤,腰系缎带。“童子蹴鞠图”巧妙定格了踢球小童的一个瞬间动作:上身前躬,双臂外张,手藏袖内,左腿支撑,右足抬起击球。画面形象生动,人物呼之欲出。“童子蹴鞠图”瓷枕,既是古代瓷器中描绘儿童形象的代表佳作,也是反映宋代蹴鞠历史的重要实物。

图1 童子蹴鞠图瓷枕

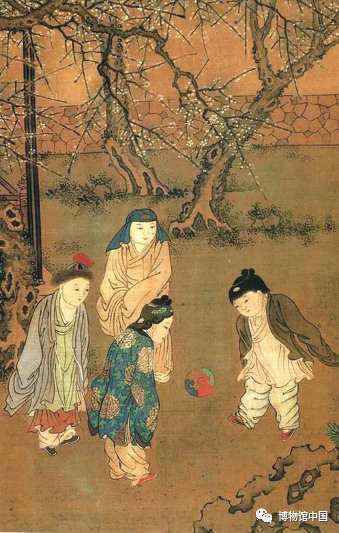

宋人江少虞《宋朝事实类苑》卷五十二中“蹴鞠”条称:“蹴鞠以皮为之,中实以物,蹴踏为戏乐也。”这种游戏,不但成年人喜欢,孩子们更是趋之若鹜。因此,宋代“蹴鞠童子”题材的文物很常见。台北故宫博物院藏有宋代苏汉臣的《长春百子图卷》,春、夏、秋、冬四季百童嬉戏的情景跃然纸上,整幅画笔法工整,人物衣着细腻,四季景色分明,孩童个个天真活泼。其中,有四个孩童蹴鞠的场景(图2):右边的童子忙着颠球,另外三个人则全神贯注地注视着他,画中的鞠球由赤、青、蓝、赭等不同颜色的皮革制成,细节生动,具体可感。苏汉臣是北宋宣和年间的画院待诏,以画儿童题材的作品见长,他下笔纤细、准确,善于把握特定环境下儿童的心理动态,并通过儿童的活动来反映风土民情。

图2 《长春百子图卷》(局部)

3

蹴鞠,宋代的全民运动

画《长春百子图卷》的苏汉臣,还有一幅著名画作——《宋太祖蹴鞠图》。自宋、元以来,这幅画被广为临仿传流,诗文吟咏。所以,《宋太祖蹴鞠图》摹本颇多,这些摹本,大多出自历代名家之手,元代钱选、元代胡廷晖、明代文徵明、清代黄慎,都曾摹画过《宋太祖蹴鞠图》。故宫博物院所藏宋末元初画家钱选摹本(图3),以写实手法描绘了宋太祖赵匡胤与群臣一起蹴鞠玩乐的情景。设色淡雅,用笔细劲有力,线条顿挫有致,蹴鞠者竞技之动势,与围观者凝神之静态,无不生动形象,各臻其妙。画中,除宋太祖、宋太宗外,还有石守信、党进、楚昭辅等宋朝开国元勋——“球员”们如此这般的“身份”与“规格”,称得上中国历史上最牛的一届“国家队”了吧?连开国皇帝和朝中重臣都钟爱蹴鞠,宋代“国球”的盛况可见一斑。

图3 《宋太祖蹴鞠图》(钱选摹本)

关于宋人踢球,施耐庵在《水浒传》中有生动描述:“才踢几脚,端王就大声喝彩,高俅随即将平生的本事都使出来取悦端王。说实在话高俅踢球的样子确实好看,那气球仿佛充满黏性似的,在他的身上弹起落下再弹起……”宋代蹴鞠的踢法,有用球门和不用球门两种,不用球门的叫“白打”。所谓“白打”,有“脚头十万踢,解数百千般”之说,意指用头、肩、背、胸、膝、腿、脚等部位完成的一套踢技,“白打”高手能使“球终日不坠”。由此可见,宋代蹴鞠已由最早的射门比准向灵巧和控制球技术方面发展。

宋代人对于鞠球的质量要求是很高的,球壳须用“十二片香皮砌成”,原料是“熟硝黄革,实料轻裁”;工艺是“密砌缝成,不露线角”;球的成品要“正重十二两”;规格要“碎凑十分圆”……关于这一点,无论《宋太祖蹴鞠图》,还是“童子蹴鞠图瓷枕”,都是极好的实物例证,画面上的鞠球在缝制外形上与现代足球并无二致。

虽然,宋代鞠球与现代足球用球并无二致,但古代中国的蹴鞠,与现代足球运动还是有着很大差异的。二者之间最根本的不同体现在:蹴鞠的竞技和激烈程度远远不及现代足球。早期蹴鞠,一类属于表演性质,另一类单纯是为了愉悦身心。唐宋以后,蹴鞠变得越来越像是一种展现技巧的游戏。

明朝朱元璋统治时期,蹴鞠厄运降临:明洪武二十二年,朱元璋首先在军士中颁布禁令:“鞠圆者卸脚”。这种酷刑军纪,虽然没有从根本上禁止蹴鞠运动的目的,但在很大程度上遏制了人们对这项运动的兴趣,进而阻碍了足球运动在中国的发展。清朝时,统治阶级将原有的足球运动改为冰上游戏,蹴鞠彻底走向衰落。

刊于《中国文物报》12月13日6版

编辑:翟如月 蔡雨卓

审核:王龙霄

复审:崔 波

本号刊载的作品

未经授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用

授权转载请注明来源及作者

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号博物馆中国 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。