“开年对话”是Artnet新闻中文网每逢农历新春推出的传统专栏,我们与艺术圈和跨界人士对话,期冀他们能在不确定的时代中,给予读者一些灵感、启发及坚定。

关于本文作者:沈奇岚,艺术评论人,策展人,作家。德国明斯特大学哲学博士。曾任《艺术世界》杂志社编辑部主任,出版社艺术主编。与国内外艺术机构策划有多个富有国际影响力的展览和论坛项目。为多家国际艺术媒体和艺术机构撰写专栏和画册文章,包括上海博物馆、上海龙美术馆、意大利乌菲齐美术馆、澳大利亚当代艺术馆、意大利Skira出版社等。

上 海当代艺术博物馆(PSA)是中国大陆第一家官方的当代艺术博物馆,它在2022年迎来了十周年。这座博物馆坐落于黄浦江畔,由原上海南市发电厂改建。

上海当代艺术博物夜景。除特殊标注外,本文图片均由上海当代艺术博物馆提供

在此之际,Artnet新闻中文网邀请沈奇岚博士独家采访了上海当代艺术博物馆馆长龚彦,她畅谈了自己在上海当代艺术博物馆十年间的工作:如何建立展览方向,如何发现和选择艺术家,如何与城市的脉搏息息相连,如何在过去的实践探索中创造表达的空间。这是Artnet新闻中文网聚焦上海当代艺术生态的第三篇“十周年访谈”。这些艺术机构与平台在过去、现在和未来都在积极建设,虽然一路艰辛,2022年也尤为不易,但他们都在以自己的勇气和智慧继续发电,一直在积极地做出自己的贡献。上海还在。 上海当代艺术博物馆馆长龚彦沈:感谢您接受采访。回想十年前的2012年10月1号,上海当代艺术博物馆作为大陆首家国有当代艺术博物馆开张了,当时有没有参考过其它馆的模式?开的时候有没有想过要做成一个什么样的馆?龚:当时没有具体参考哪个模式。我是2011年底加入这个美术馆项目的,那个时候我们是筹建组的工作方式。上海美术馆老馆长李向阳是筹建组组长,我是副组长,我们那时候都有非常具体的任务。当时我负责的任务之一是建立海外关系,把上海这样的一个决心告诉全世界。当时市里规划的想法就是参考巴黎和伦敦的模式,在上海建立一条完整的艺术时间脉络:上海博物馆、中华艺术宫,还需要有个关于当代的美术馆。我想,既然是参考了巴黎的模式,那我们就请蓬皮杜过来。和蓬皮杜的馆长以及主席第一次见面后,他们首先觉得挺惊讶的,然后也是挺怀疑的——上海到底能不能做成这件事?作为中国第一家当代艺术博物馆,对方希望我们给他们看建筑图,但当时什么都没有,整个馆正在从当时世博会的城市未来馆进行改造,我能给他们看的只是一副建设中的图景。我们当时也没有馆藏,一切只能用理想,还有上海这座城市的无限可能去吸引蓬皮杜来到中国。

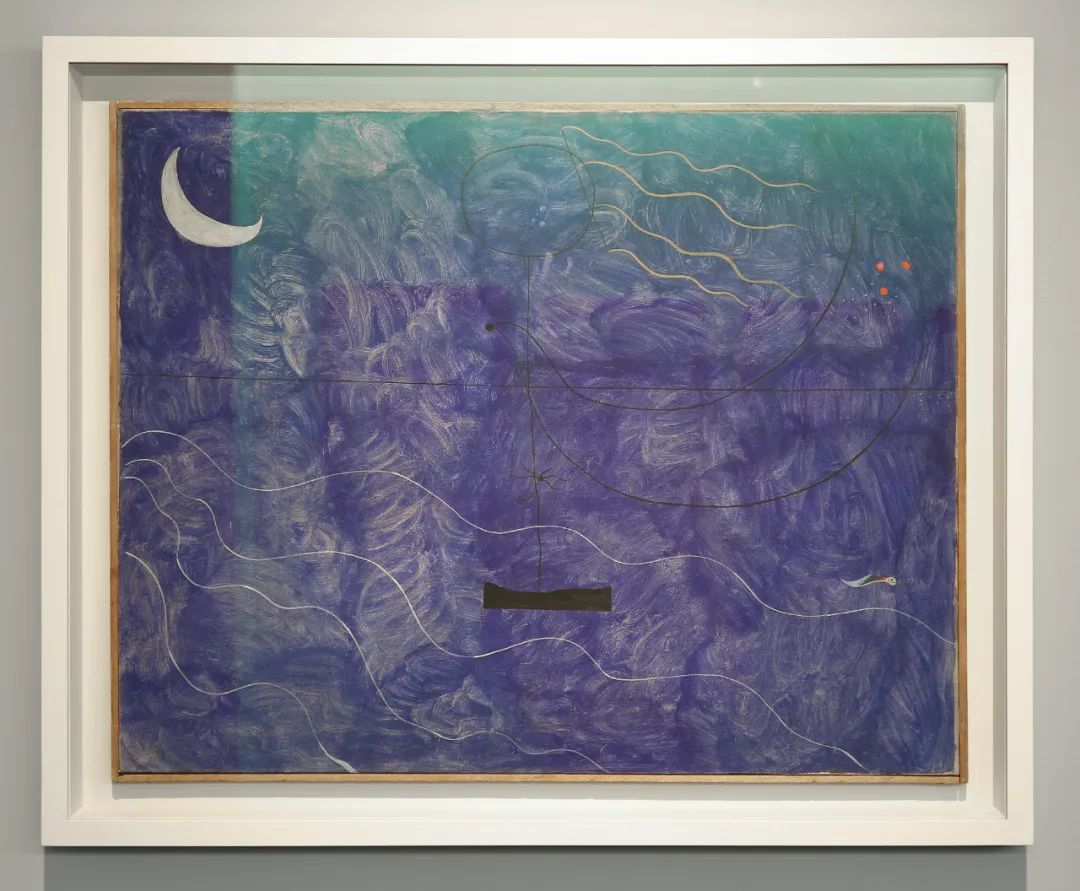

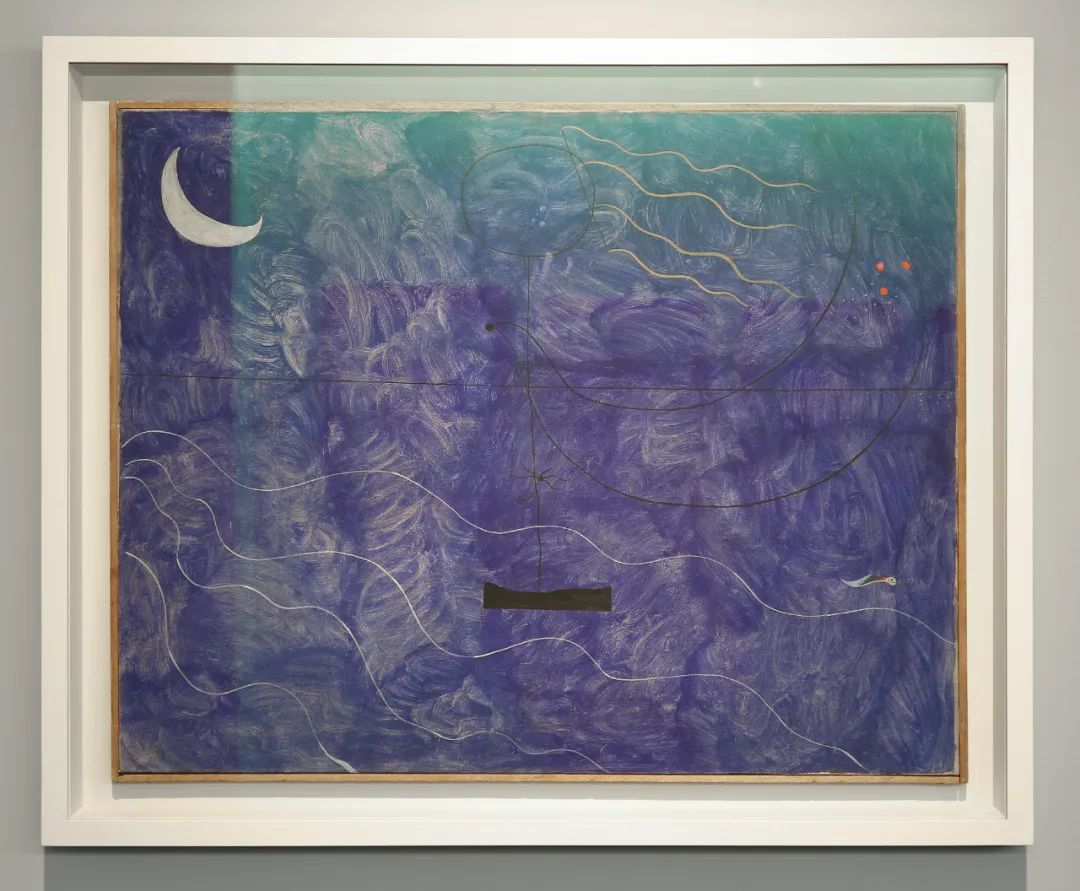

上海当代艺术博物馆馆长龚彦沈:感谢您接受采访。回想十年前的2012年10月1号,上海当代艺术博物馆作为大陆首家国有当代艺术博物馆开张了,当时有没有参考过其它馆的模式?开的时候有没有想过要做成一个什么样的馆?龚:当时没有具体参考哪个模式。我是2011年底加入这个美术馆项目的,那个时候我们是筹建组的工作方式。上海美术馆老馆长李向阳是筹建组组长,我是副组长,我们那时候都有非常具体的任务。当时我负责的任务之一是建立海外关系,把上海这样的一个决心告诉全世界。当时市里规划的想法就是参考巴黎和伦敦的模式,在上海建立一条完整的艺术时间脉络:上海博物馆、中华艺术宫,还需要有个关于当代的美术馆。我想,既然是参考了巴黎的模式,那我们就请蓬皮杜过来。和蓬皮杜的馆长以及主席第一次见面后,他们首先觉得挺惊讶的,然后也是挺怀疑的——上海到底能不能做成这件事?作为中国第一家当代艺术博物馆,对方希望我们给他们看建筑图,但当时什么都没有,整个馆正在从当时世博会的城市未来馆进行改造,我能给他们看的只是一副建设中的图景。我们当时也没有馆藏,一切只能用理想,还有上海这座城市的无限可能去吸引蓬皮杜来到中国。 “电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆蓬皮杜之前也曾经想过在北京做分馆,他们就派人来我们的现场进行考察。我觉得他更多的是来观察我们这个小组的人靠不靠谱、有没有学术方面的坚持,然后通过我们选作品的视角,再一次判断我们的眼光。我提出希望展出蓬皮杜超现实主义的藏品,因为超现实主义是当代艺术的敲门砖,是年轻人的艺术,它不毁灭也不建立,而始终以恋爱的形式相聚创造。另外,我觉得超现实主义和上海那阶段的城市气息相投。世博会为城市赋予了憧憬,尤其是在南市区这样一个原住民集中的老城乡。它突然迎来了当代艺术,它将怎么去回应呢?感觉也是蛮魔幻蛮超现实的。超现实主义在蓬皮杜馆藏里拥有钻石(级别)的地位,是他们的精华所在。他们觉得可以啊,就给了一张作品清单,但拿到清单后我说不可以。

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆蓬皮杜之前也曾经想过在北京做分馆,他们就派人来我们的现场进行考察。我觉得他更多的是来观察我们这个小组的人靠不靠谱、有没有学术方面的坚持,然后通过我们选作品的视角,再一次判断我们的眼光。我提出希望展出蓬皮杜超现实主义的藏品,因为超现实主义是当代艺术的敲门砖,是年轻人的艺术,它不毁灭也不建立,而始终以恋爱的形式相聚创造。另外,我觉得超现实主义和上海那阶段的城市气息相投。世博会为城市赋予了憧憬,尤其是在南市区这样一个原住民集中的老城乡。它突然迎来了当代艺术,它将怎么去回应呢?感觉也是蛮魔幻蛮超现实的。超现实主义在蓬皮杜馆藏里拥有钻石(级别)的地位,是他们的精华所在。他们觉得可以啊,就给了一张作品清单,但拿到清单后我说不可以。

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

龚:我对策展人说,你们没有拿最好的作品给我们。这份作品清单调整了好几版,最终看到策展人“心疼”的眼神,我觉得这下就对了。于是这个展览我们获得了非常重要精彩的超现实主义作品,譬如说有杜尚的酒瓶,还有他的那个行李箱。还有恩斯特、米罗和斯特拉(巨幅)的作品。

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆整个过程很兴奋,蓬皮杜的策展人也觉得很有意思。那一年他自己也在酝酿做一个超现实主义的展览,所以将上海这次展览作为一个测试。两年后,他在蓬皮杜实现了一个超现实主义的展览,80%的作品上海展览一样。更重要的是,他延续了在上海试验的“街道”的理念。一个人如果愿意把一块地方作为自己的实验田,那是很大的认可,因为他不在是做一件保守的事情。龚:2013年的6月。做馆长以后,思考的角度就一下子发生了变化,原来我可能更多是一个项目的负责人,从联络到落地去,包括宣传推广完成它,当馆长后,考虑的维度就一下子放大了很多,尤其需要去考虑美术馆和城市之间的关系,这不仅仅是和专业的关系,一个美术馆如果仅停留在同仁的范围里边,当代艺术是很难被认知和普及的。龚:从外观入手。美术馆建筑本身需要一个标识系统。我们馆应该是国内最早完整的为美术馆做标识系统的。我们举行了一个在原基础上的国际更新竞标,最终荷兰设计事务所的设计延展性更广,被采用。

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆整个过程很兴奋,蓬皮杜的策展人也觉得很有意思。那一年他自己也在酝酿做一个超现实主义的展览,所以将上海这次展览作为一个测试。两年后,他在蓬皮杜实现了一个超现实主义的展览,80%的作品上海展览一样。更重要的是,他延续了在上海试验的“街道”的理念。一个人如果愿意把一块地方作为自己的实验田,那是很大的认可,因为他不在是做一件保守的事情。龚:2013年的6月。做馆长以后,思考的角度就一下子发生了变化,原来我可能更多是一个项目的负责人,从联络到落地去,包括宣传推广完成它,当馆长后,考虑的维度就一下子放大了很多,尤其需要去考虑美术馆和城市之间的关系,这不仅仅是和专业的关系,一个美术馆如果仅停留在同仁的范围里边,当代艺术是很难被认知和普及的。龚:从外观入手。美术馆建筑本身需要一个标识系统。我们馆应该是国内最早完整的为美术馆做标识系统的。我们举行了一个在原基础上的国际更新竞标,最终荷兰设计事务所的设计延展性更广,被采用。 上海当代艺术博物馆Logo

上海当代艺术博物馆Logo

Thonik为PSA设计的十周年主视觉美术馆标识系统自身应该是会说话的——它通过“当”字壁画中主要五根棍子的变化,其实也反映了美术馆所需要的五个基本元素。它必须是简洁的,便于大家去记忆这个馆,它还得有点幽默感,有点大烟囱的视觉意向。另外一件重要的事情就是为美术馆取英文名字——PSA——Power Station of Art。当时我们曾犹豫power这个词会不会太强势?美术馆的朋友格罗伊斯(Boris Groys)说艺术家或者机构就应该有这样的野心。我觉得这也是像一种宣言。在过去的10年里,我们陆陆续续地把整个建筑的动线做得更顺畅。将观展的时间从常规的9点到17点,变成了11点到了19点,我们觉得这更适合我们想象人群的作息。沈:如果描述一些您对PSA的愿景,成为怎样的馆,您如何表述?龚:我当时觉得至少是亚洲最好的,这个好和资本无关,而是成为所有艺术家向往的地方,成为不同背景的年轻人认识朋友,认识同类人的地方。

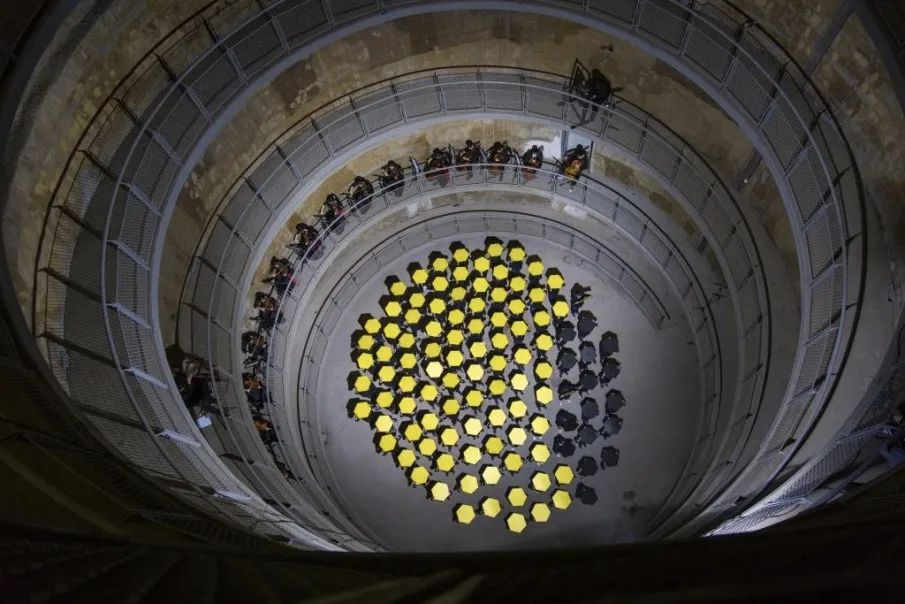

Thonik为PSA设计的十周年主视觉美术馆标识系统自身应该是会说话的——它通过“当”字壁画中主要五根棍子的变化,其实也反映了美术馆所需要的五个基本元素。它必须是简洁的,便于大家去记忆这个馆,它还得有点幽默感,有点大烟囱的视觉意向。另外一件重要的事情就是为美术馆取英文名字——PSA——Power Station of Art。当时我们曾犹豫power这个词会不会太强势?美术馆的朋友格罗伊斯(Boris Groys)说艺术家或者机构就应该有这样的野心。我觉得这也是像一种宣言。在过去的10年里,我们陆陆续续地把整个建筑的动线做得更顺畅。将观展的时间从常规的9点到17点,变成了11点到了19点,我们觉得这更适合我们想象人群的作息。沈:如果描述一些您对PSA的愿景,成为怎样的馆,您如何表述?龚:我当时觉得至少是亚洲最好的,这个好和资本无关,而是成为所有艺术家向往的地方,成为不同背景的年轻人认识朋友,认识同类人的地方。 “梁绍基:蚕我 我蚕”展览现场,2021年,上海当代艺术博物馆

“梁绍基:蚕我 我蚕”展览现场,2021年,上海当代艺术博物馆 “她:妮基·圣法勒和沈远”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆沈:这10年来,您跟国际的交往中,这个边界变化大吗?是往外拓了还是往里萎缩了?龚:我觉得变化特别大,就是从12年或13年到现在,国际机构对中国的认识发生了剧烈的变化。这并非当代艺术博物馆一家能够完成的。尤其在上海,那是靠我们目前80多家美术馆集体发力,让国际艺术界觉得上海是除了巴黎之外,必须去“占领”的一块艺术宝地,至少得来这里秀一下。无论是机构画廊还是艺术家个体,包括艺术学院,都希望在上海发声。上海愿意去拥抱当代文化,才能与国际都市相匹配。国际都市如果永远是金融、政治经济贸易,那是一种缺失,无法让人真正地尊重。最终让人去尊重,让人有念想的肯定是文化,巴黎、伦敦这些城市就是最好的例子嘛。龚:我觉得还是离不开艺术本身,通过独特的艺术语言去表达,让人有所感悟有所感动。

“她:妮基·圣法勒和沈远”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆沈:这10年来,您跟国际的交往中,这个边界变化大吗?是往外拓了还是往里萎缩了?龚:我觉得变化特别大,就是从12年或13年到现在,国际机构对中国的认识发生了剧烈的变化。这并非当代艺术博物馆一家能够完成的。尤其在上海,那是靠我们目前80多家美术馆集体发力,让国际艺术界觉得上海是除了巴黎之外,必须去“占领”的一块艺术宝地,至少得来这里秀一下。无论是机构画廊还是艺术家个体,包括艺术学院,都希望在上海发声。上海愿意去拥抱当代文化,才能与国际都市相匹配。国际都市如果永远是金融、政治经济贸易,那是一种缺失,无法让人真正地尊重。最终让人去尊重,让人有念想的肯定是文化,巴黎、伦敦这些城市就是最好的例子嘛。龚:我觉得还是离不开艺术本身,通过独特的艺术语言去表达,让人有所感悟有所感动。

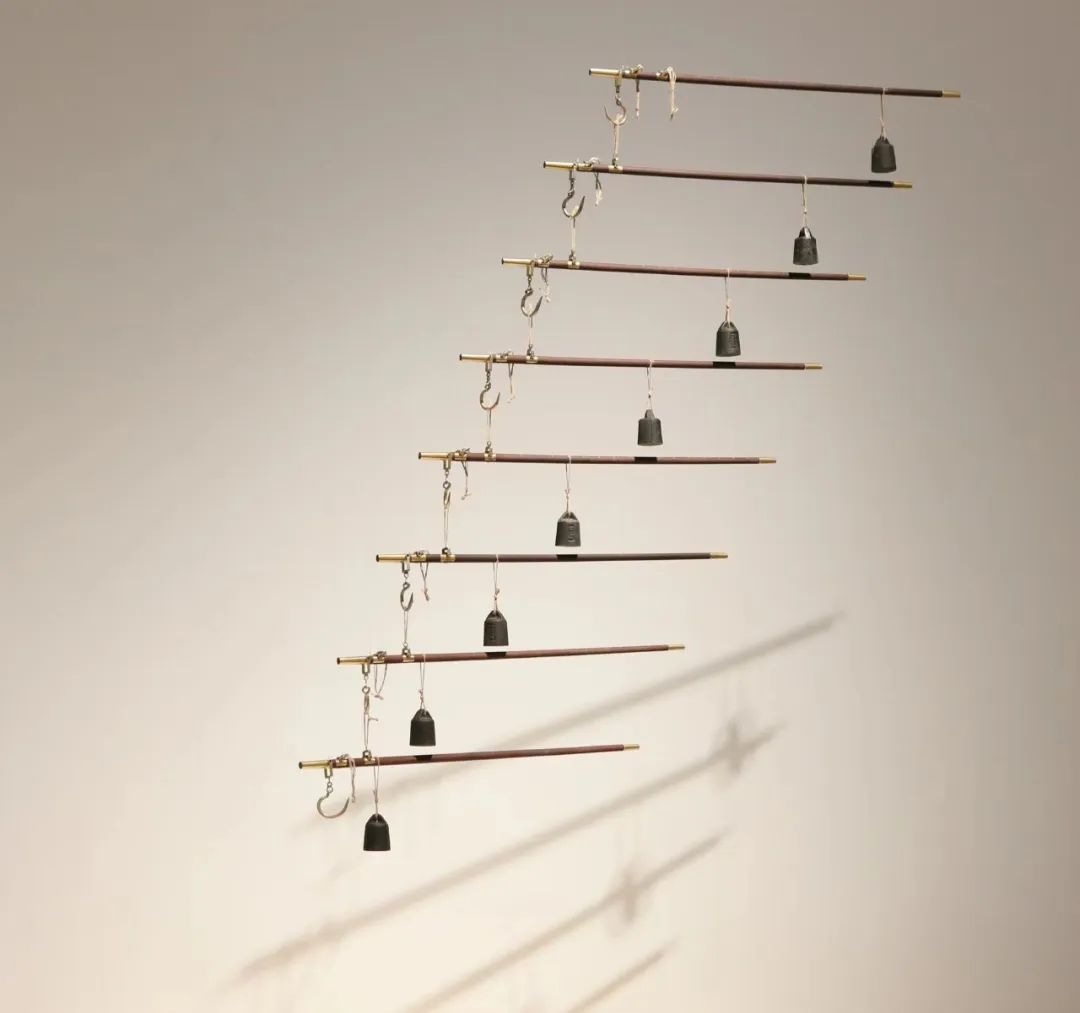

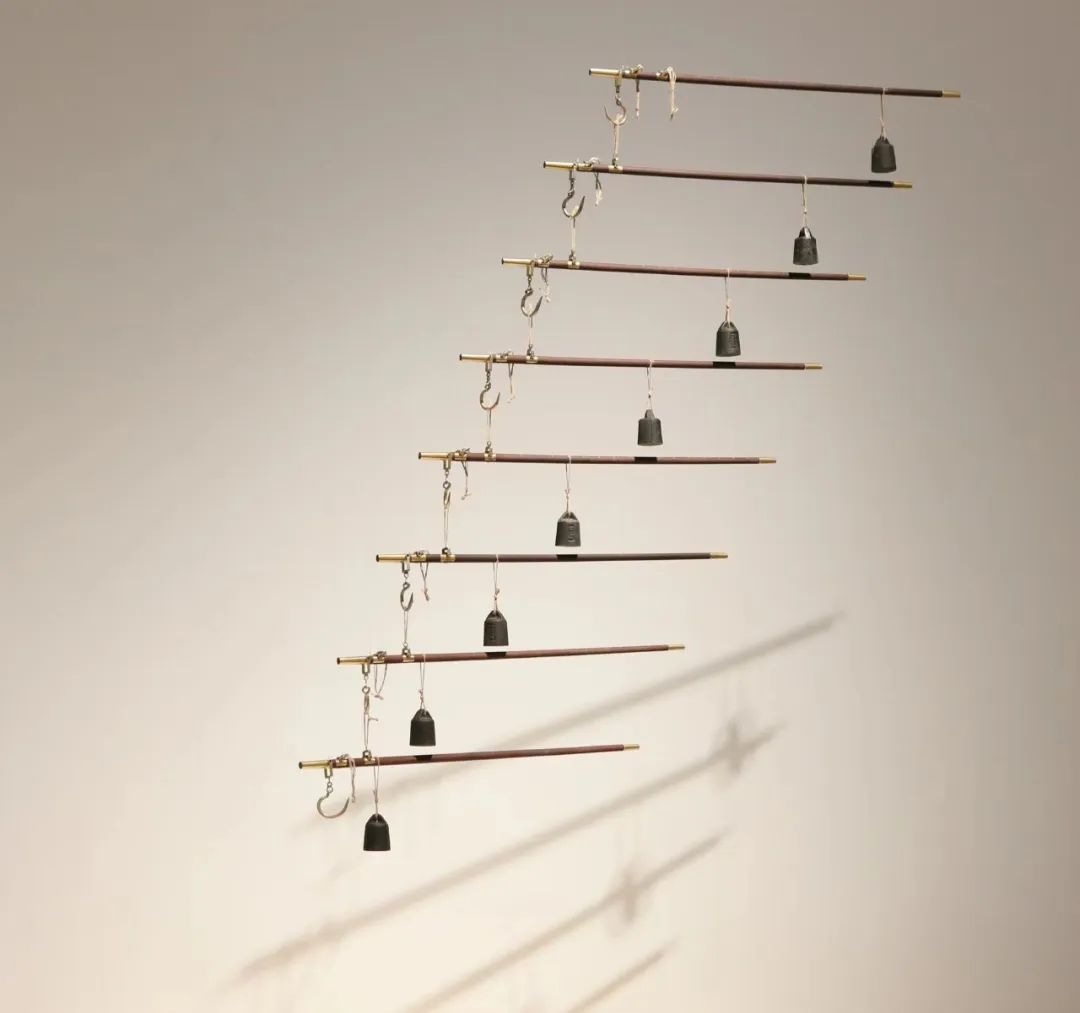

“蛇杖Ⅲ:左开道岔”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆

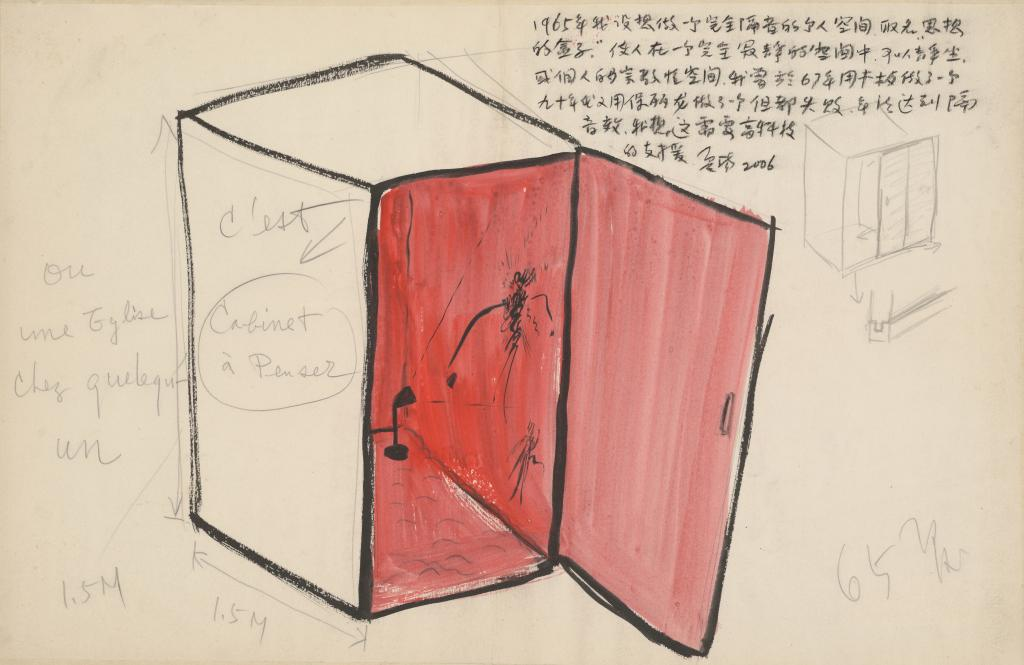

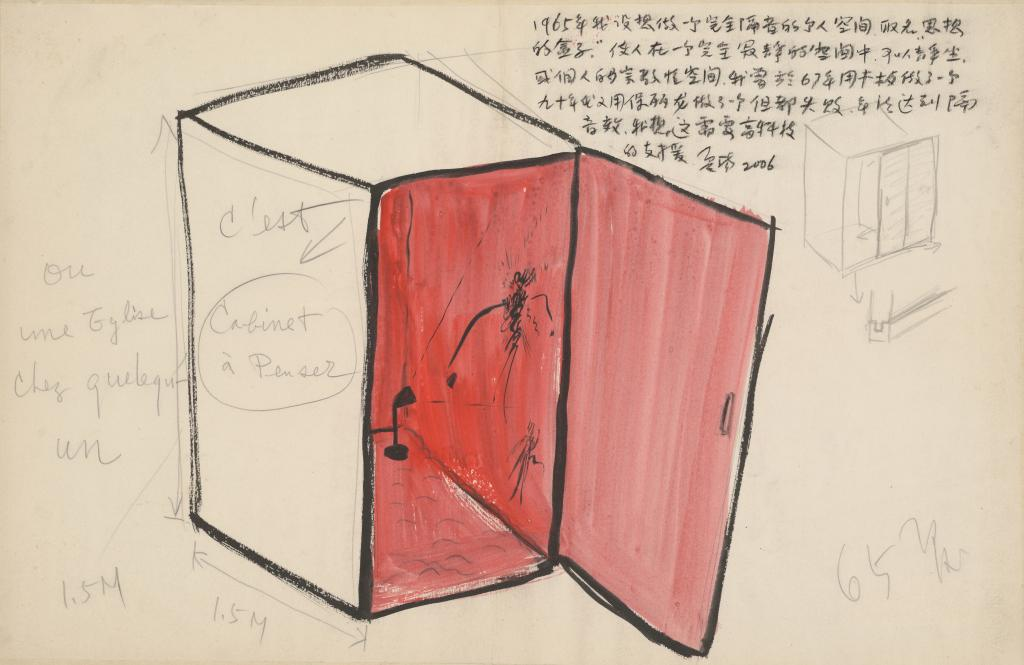

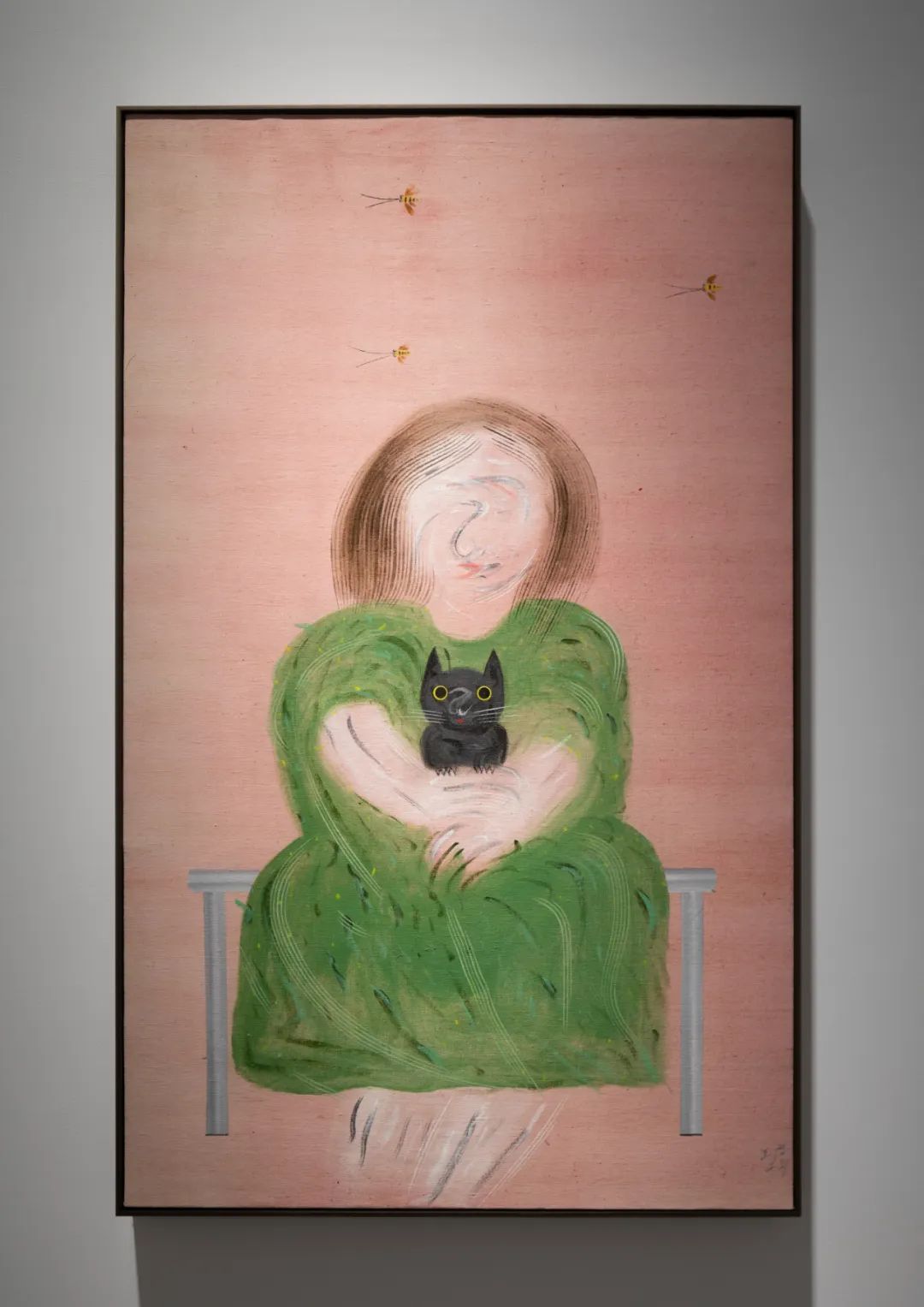

沈:大家会很好奇,你们是如何判断选择展览或者选择艺术家做他的展览的?这个判断标准是怎么样?比如说梁绍基的展只可能在你们那儿发生。龚:这个主观和客观的因素都有。如果完全客观的话,就打开一本艺术史选择。我自己之所以从艺术家到艺术媒体工作者再到艺术机构运营者,是因为我看到更多有才华的同龄人,或者是老一辈,被时代忽视和遗忘,我觉得很可惜。发现优秀的艺术家,我会得到巨大的快乐。梁绍基也好,包括我们刚刚12月份做的夏阳和丁立人老师的展览也好,我觉得他们异常旺盛和独特的创作力、创造力应该被更多年轻人看到,它带有启示性和抢救性。抢救不是因为他们的年龄,而是他们的艺术态度,我们要抢救的是蓬勃的艺术市场中正在慢慢丧失的创造能力。

夏阳,《“思想的盒子”手稿》,1965年,纸本水墨、铅笔,中华艺术宫收藏

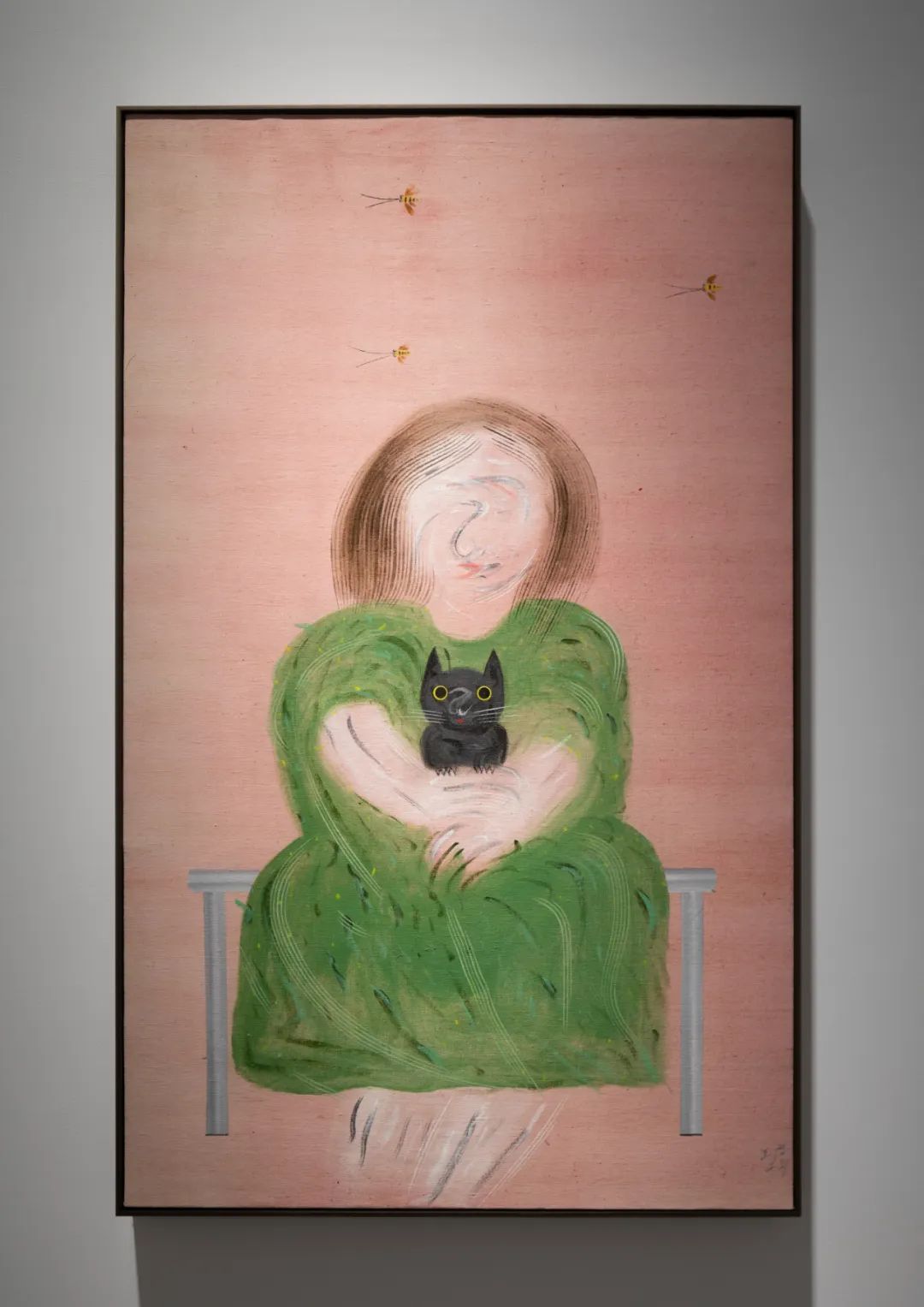

夏阳,《抱猫的女人》,2021年,布面丙烯,134×82cm,上海当代艺术博物馆藏

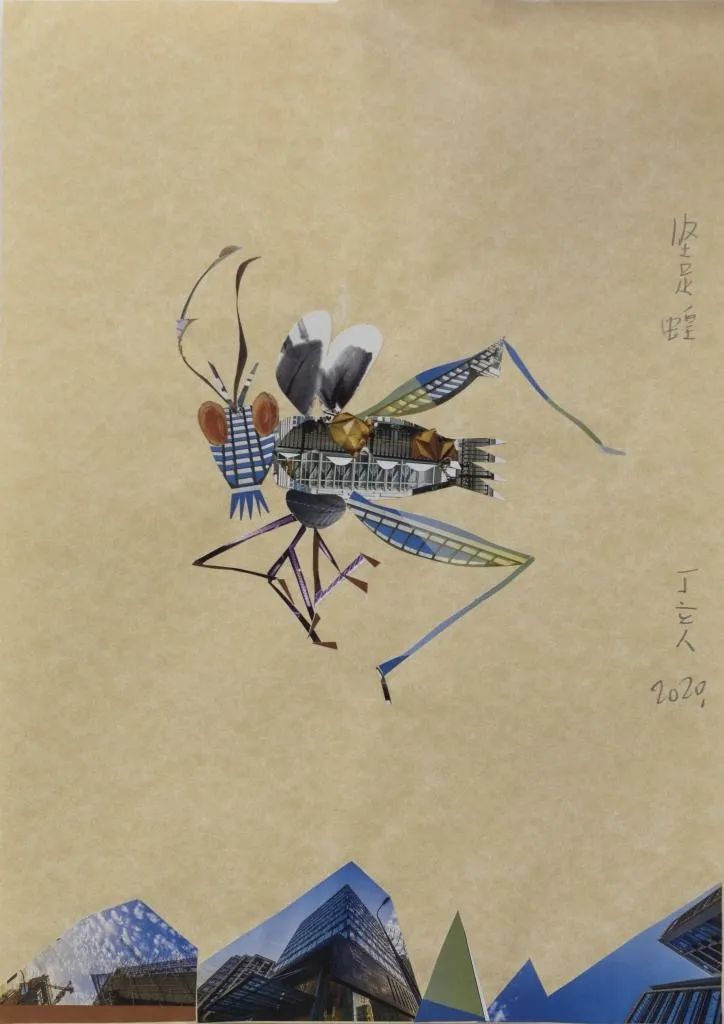

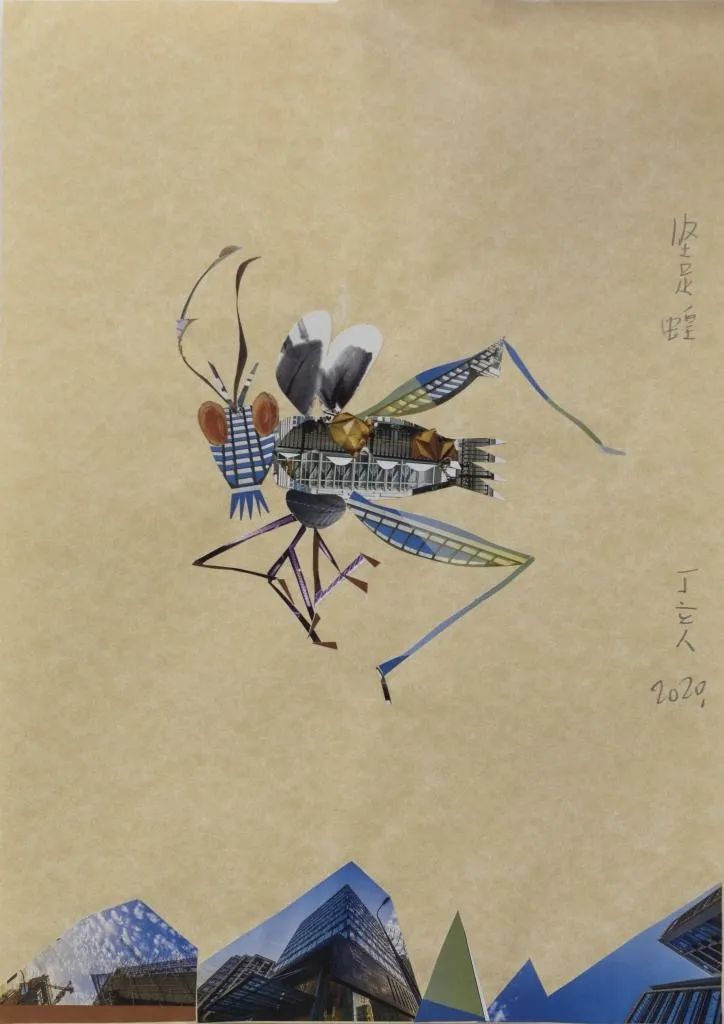

丁立人,《“昆虫”拼贴系列之坚足蝗》,2020年,纸本拼贴。图片由艺术家惠允

我们天天在说独立思考,一个人一天可以创造无数的观点和观念,但是最终我们是在为观念服务,而不是在为内心服务。龚:我觉得他在做作品的时候,从来没去考虑作品的物质性,在他的作品里,你会感受到对交流的极度渴望,以及一种骨气。我记得他有一句话,“我要做一根插在粪上的汗葱”,特别北方。这就是他要以死来坚守的东西,所以他也会用一中非常决绝的方式向告别世界。看这个展览,观众不需要有任何的艺术背景,展览本身就是一堂哲学课,就是人生。美术馆如果能够通过这些艺术家,让大家抛开学科门类的藩篱,重新看世界内省自身,就很值。 “中国当代艺术收藏系列展 大同大张”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆龚:是的,我们是从2014年开始做建筑和城市研究系列展览。我们希望把建筑作为话题,放在一个公共艺术机构供大家讨论。希望居住者能够养成讨论自己生活的习惯,从讨论生活的壳开始。我们做的第一个建筑展览是日本建筑师筱原一男。他的作品几乎都是在讨论住宅问题。在中国,因为土地性质等问题,住宅这个话题不太被深入讨论,基本都是被动接受。筱原一男提出了“住宅就是艺术”,通过住宅讨论个人和社会之间的关系。

“中国当代艺术收藏系列展 大同大张”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆龚:是的,我们是从2014年开始做建筑和城市研究系列展览。我们希望把建筑作为话题,放在一个公共艺术机构供大家讨论。希望居住者能够养成讨论自己生活的习惯,从讨论生活的壳开始。我们做的第一个建筑展览是日本建筑师筱原一男。他的作品几乎都是在讨论住宅问题。在中国,因为土地性质等问题,住宅这个话题不太被深入讨论,基本都是被动接受。筱原一男提出了“住宅就是艺术”,通过住宅讨论个人和社会之间的关系。

“篠原一男”展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆

做这个展览的时候,筱原一男已经过世了。他在日本都没有做过个展,PSA的展览是他在全球范围内的第一个。我和他的学生联系,他说那就你做策展人吧,唉这我倒还真有点害怕,因为我太喜欢筱原一男了,我怕我做的他不满意。在讨论布展方案的时候,我和事务所的观点会有所不同,但我感觉篠原会认同我的做法。我觉得只有先还原篠原的桀骜不驯和他的不羁,才能更好地展现他的学术外貌。 “篠原一男”展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆龚:对,做展览最终的目的是我接近了艺术家和他/她的思想,而不是实现了我的什么东西,这是让我舒服的策展方式。包括以前做尤纳·弗莱德曼(Yona Friedman)的建筑展。

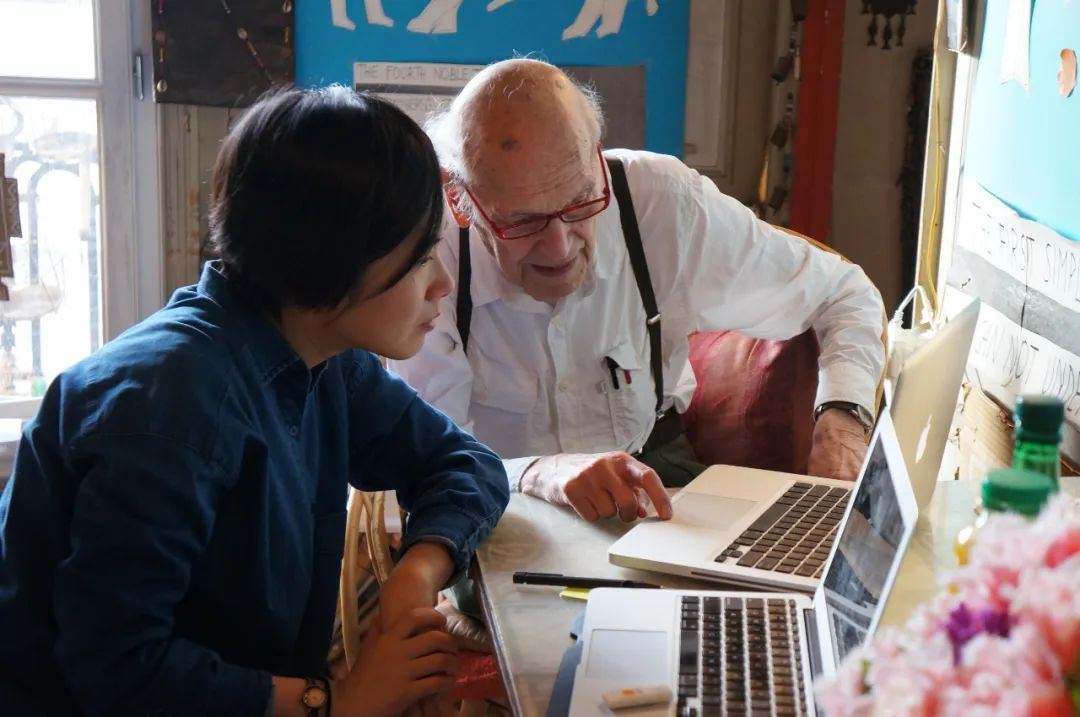

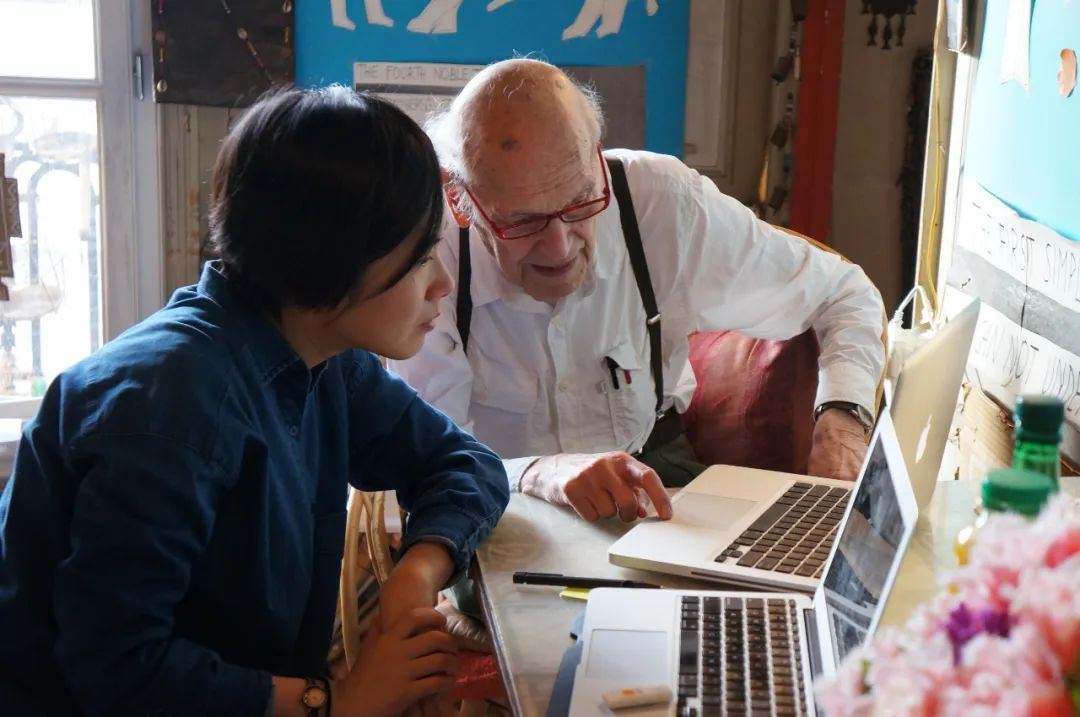

“篠原一男”展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆龚:对,做展览最终的目的是我接近了艺术家和他/她的思想,而不是实现了我的什么东西,这是让我舒服的策展方式。包括以前做尤纳·弗莱德曼(Yona Friedman)的建筑展。 “移动建筑——尤纳·弗莱德曼”筹备过程,2015年,上海当代艺术博物馆

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”筹备过程,2015年,上海当代艺术博物馆 “移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆沈:我有个感受,目前美术馆的判断和选择是以您的学识和您的判断作为一个天花板的,您会希望有更多的新启发吗?龚:我觉得在起初的时候还必须这样做。我可以接受自己犯错,但不能接受自己想做的事情,而且自己认为光明的事情不被实现出来,不能因为任何的挫折去做平衡,削弱它的原始力度。如果做错,我不做馆长都没有问题。前五年我的主观因素的确会强一些。比如去找伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)。他背负着如此沉重的历史政治背景,但依旧是个自由的人。咱们馆刚初创的时候社会对当代艺术带有非常重的偏见,我希望让大家看到当代艺术的另一面。

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆沈:我有个感受,目前美术馆的判断和选择是以您的学识和您的判断作为一个天花板的,您会希望有更多的新启发吗?龚:我觉得在起初的时候还必须这样做。我可以接受自己犯错,但不能接受自己想做的事情,而且自己认为光明的事情不被实现出来,不能因为任何的挫折去做平衡,削弱它的原始力度。如果做错,我不做馆长都没有问题。前五年我的主观因素的确会强一些。比如去找伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)。他背负着如此沉重的历史政治背景,但依旧是个自由的人。咱们馆刚初创的时候社会对当代艺术带有非常重的偏见,我希望让大家看到当代艺术的另一面。

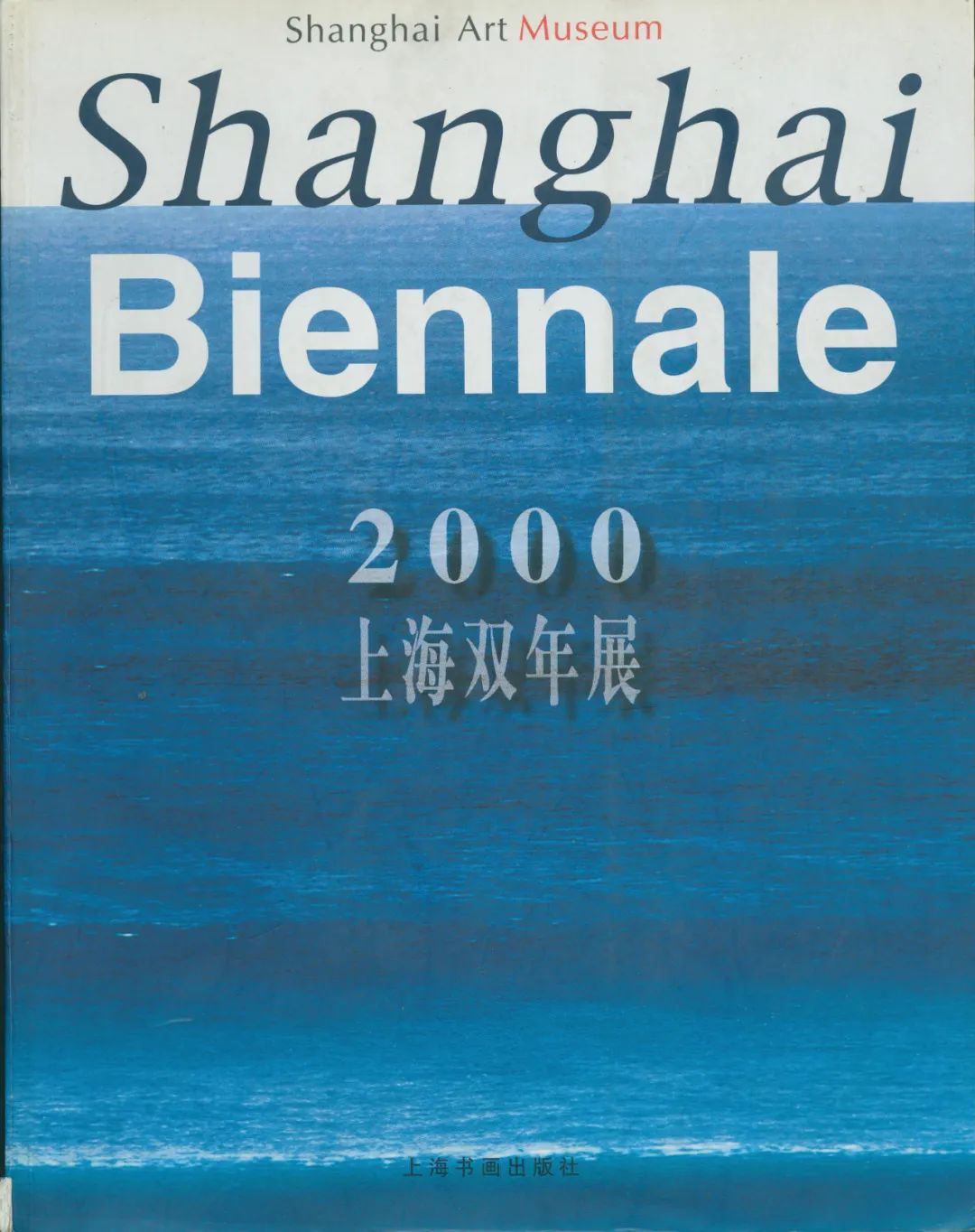

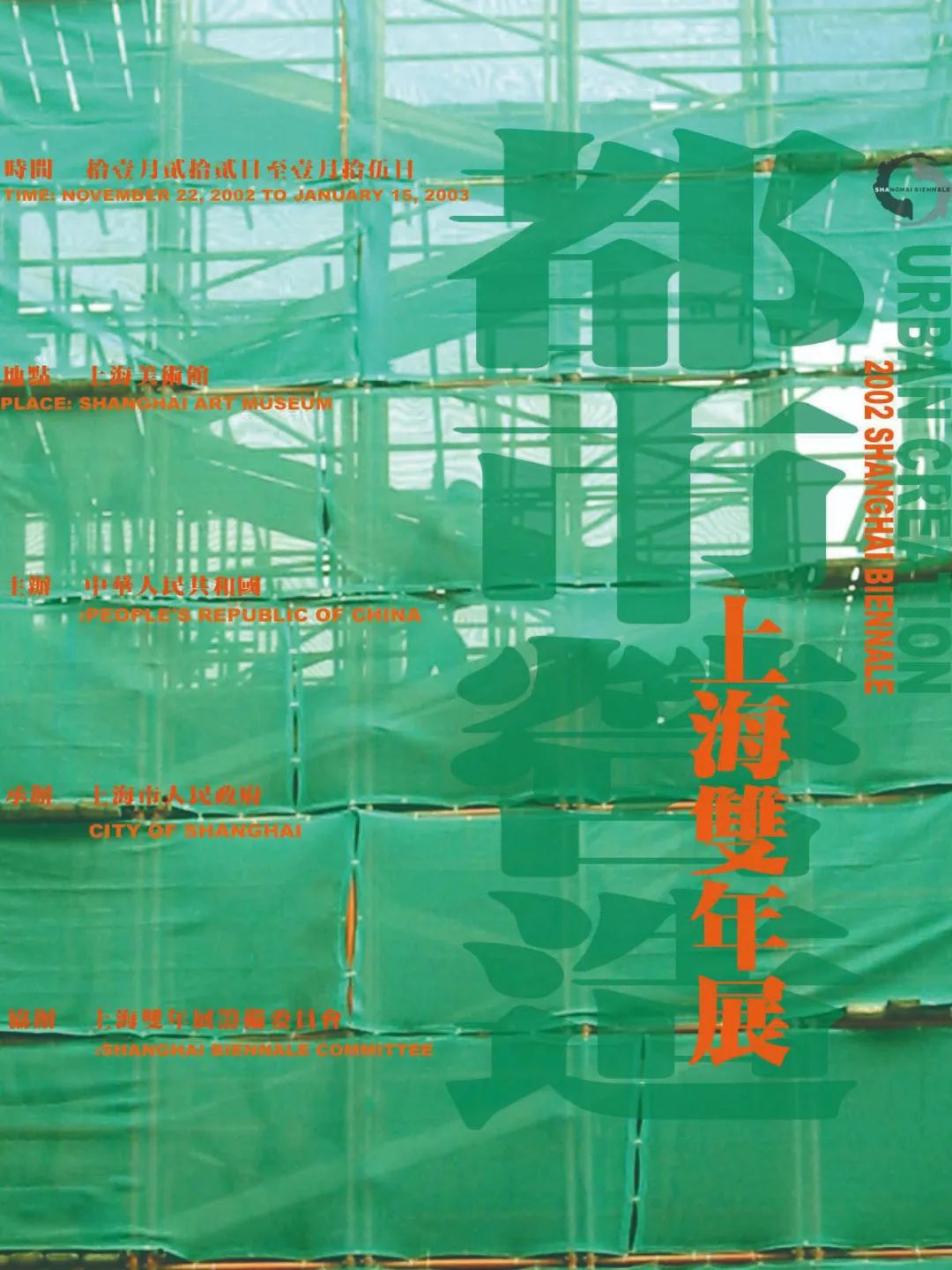

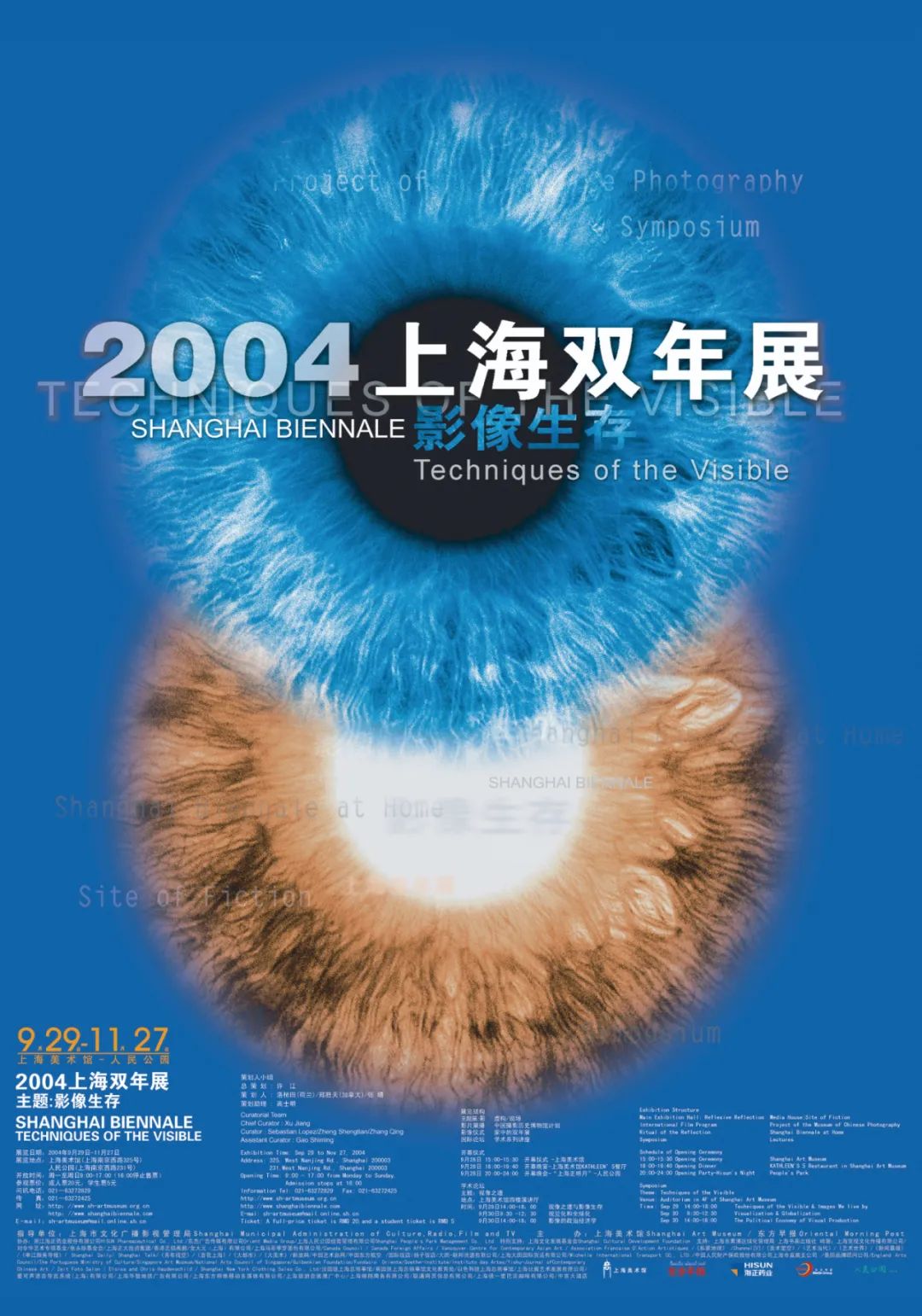

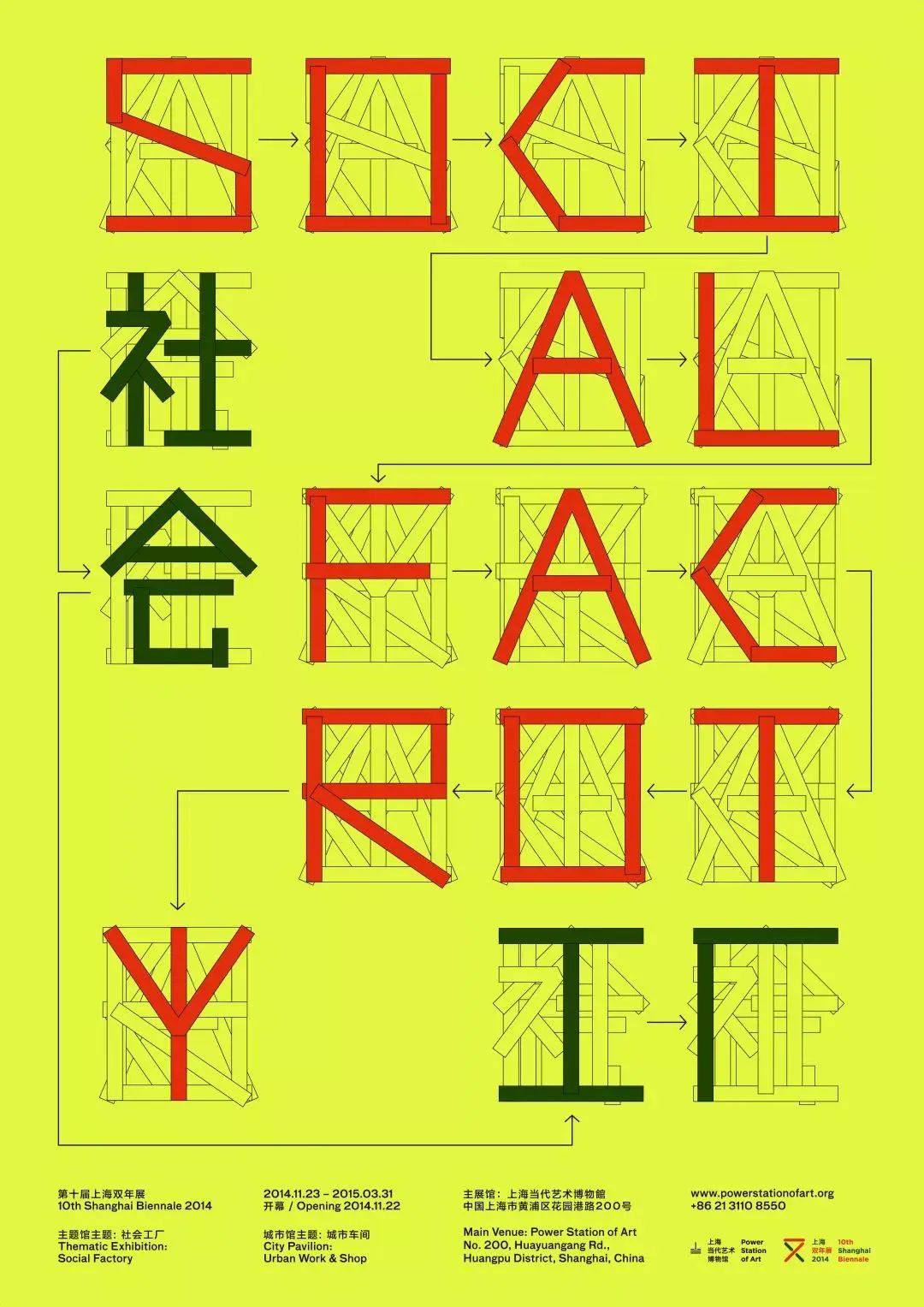

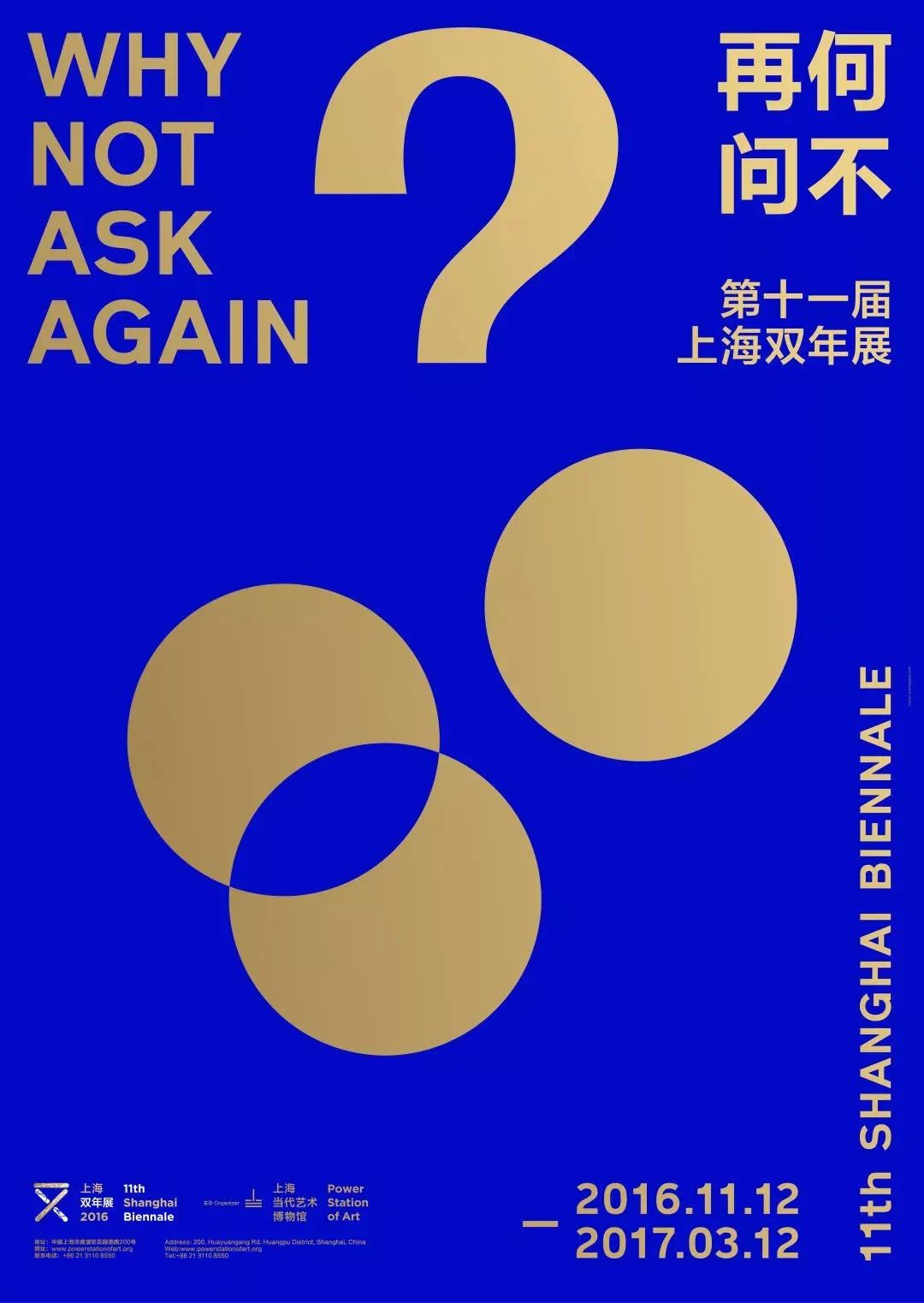

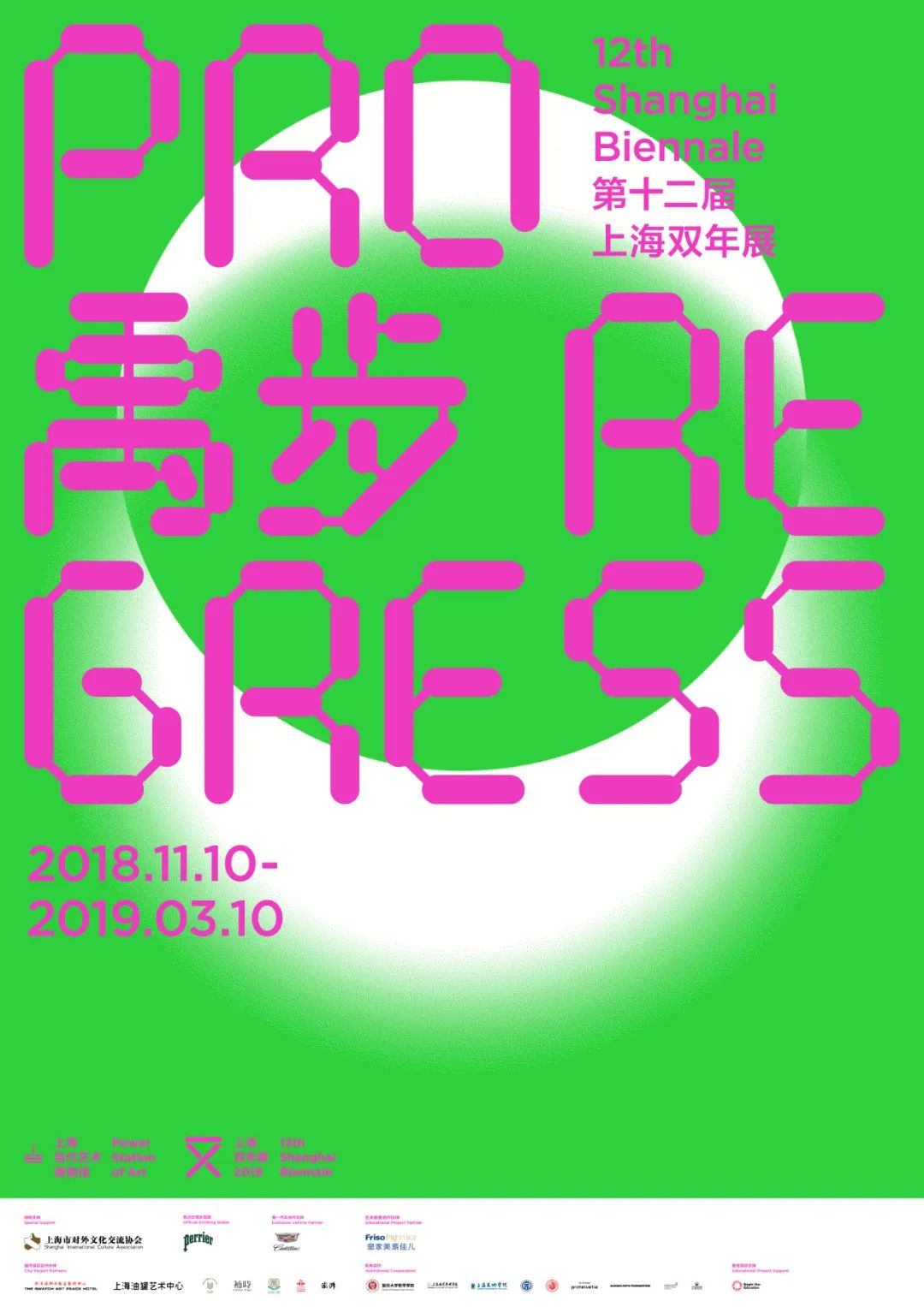

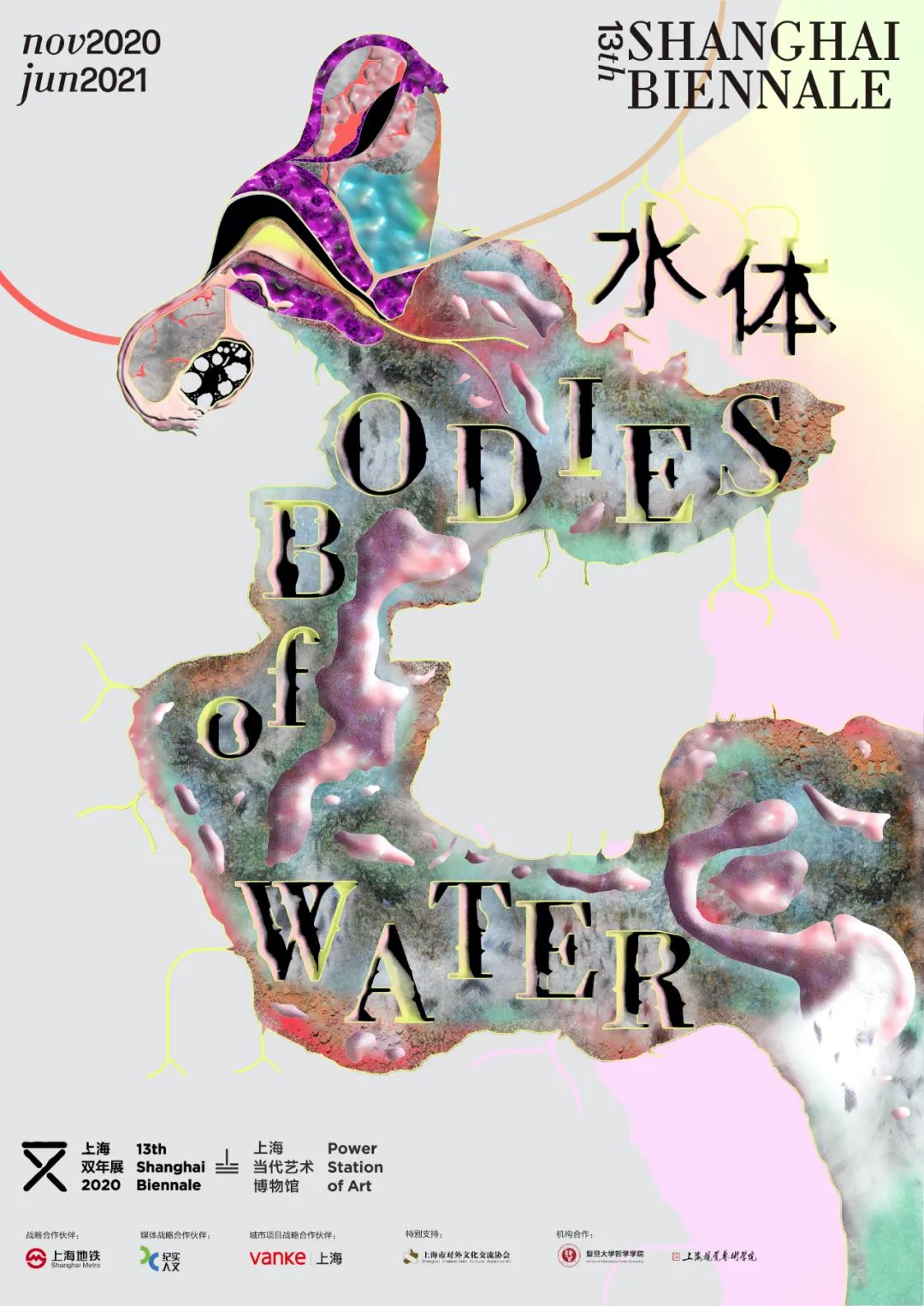

“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆沈:谈谈上海双年展吧,之前的“何不再问?”“社会工厂”“禹步”“水体”都请国外的策展人,大家会想问上海双年展接下来会如何进行?龚:2014年,我们改变了策展人的选拔制度,之前基本上是偏平衡的机制,也就是一中一外的合作模式,有些时候有点“拉郎配”。14年起我们采用了主策展人制,无论国籍,只希望主策展人能淋漓尽致地表达自己的策展理念。只要他/她的方案具有足够的必要性和紧迫性,而且是对艺术有感悟能力的人,能和艺术家交流,和艺术家生活在一起的人,我们就会进行深入交流,最后由学术委员会投票选出最终人选。

“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆沈:谈谈上海双年展吧,之前的“何不再问?”“社会工厂”“禹步”“水体”都请国外的策展人,大家会想问上海双年展接下来会如何进行?龚:2014年,我们改变了策展人的选拔制度,之前基本上是偏平衡的机制,也就是一中一外的合作模式,有些时候有点“拉郎配”。14年起我们采用了主策展人制,无论国籍,只希望主策展人能淋漓尽致地表达自己的策展理念。只要他/她的方案具有足够的必要性和紧迫性,而且是对艺术有感悟能力的人,能和艺术家交流,和艺术家生活在一起的人,我们就会进行深入交流,最后由学术委员会投票选出最终人选。 第十届上海双年展主策展人(右)在布展现场,2014年,上海当代艺术博物馆

第十届上海双年展主策展人(右)在布展现场,2014年,上海当代艺术博物馆 第九届上海双年展展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

第九届上海双年展展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

第十届上海双年展展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆

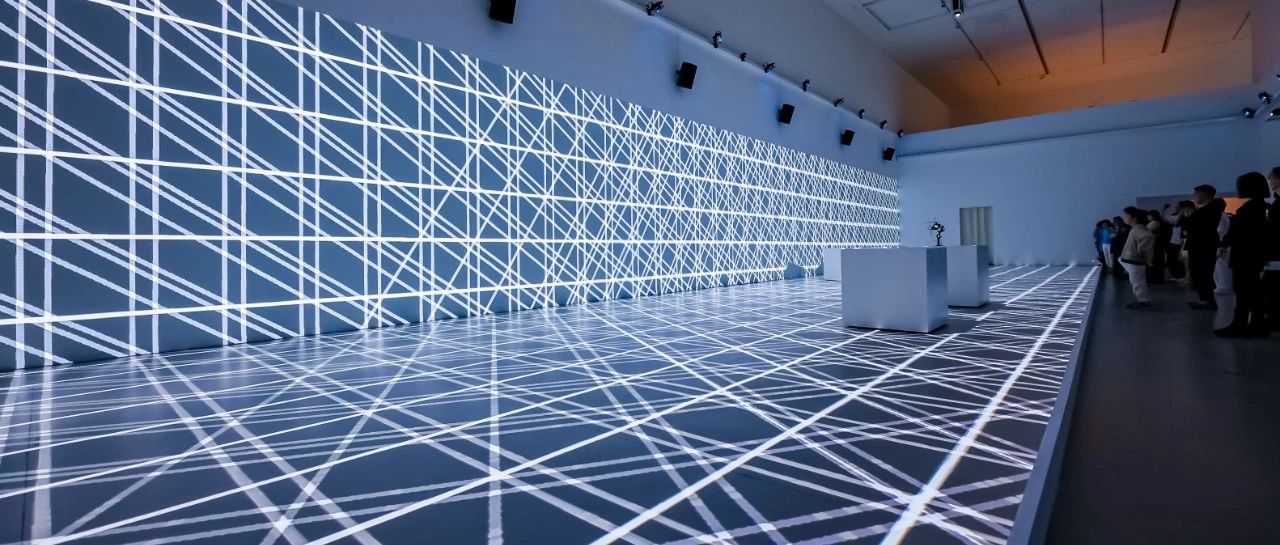

第十一届上海双年展展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆

第十二届上海双年展展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆沈:如果馆里的展览和作品引起争议,你如何应对?当艺术家被批评的时候,美术馆会采取什么样的立场?龚:肯定是有批评的。我觉得有很多不叫批评,而是大家的交流太少。交流,就是求同存异。至少大家得对话过,如果都没有撞击过,那都是臆想。比如李山的作品会挑战一些传统的伦理,但他已用20年做好了准备,用自己的生命去回复那些伦理上的禁忌。如果不是在美术馆这样的公共空间里,他可能不一定有机会面对公众的普遍认知,在公共领域展开开放且深入的讨论。

第十二届上海双年展展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆沈:如果馆里的展览和作品引起争议,你如何应对?当艺术家被批评的时候,美术馆会采取什么样的立场?龚:肯定是有批评的。我觉得有很多不叫批评,而是大家的交流太少。交流,就是求同存异。至少大家得对话过,如果都没有撞击过,那都是臆想。比如李山的作品会挑战一些传统的伦理,但他已用20年做好了准备,用自己的生命去回复那些伦理上的禁忌。如果不是在美术馆这样的公共空间里,他可能不一定有机会面对公众的普遍认知,在公共领域展开开放且深入的讨论。

“中国当代艺术收藏系列展 李山”展览现场,2017年,上海当代艺术博物馆

唯一一次让我愤怒的是某家媒体对“大同大张”展览的评论。那家媒体称展览是“负面”的。我无法理解什么叫“负面”,一个人难道没有权利决定自己的生死吗?这样对人性粗浅粗鲁的认识让人无法包容。艺术应该去捍卫人性,捍卫作为个体存在的基本权利。

“中国当代艺术收藏系列展 大同大张”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

沈:你如何看待艺术市场?现在这个时代做艺术家意味着什么,很多人说做艺术已经不是画一幅画了。龚:我倒觉得首先得会画画。一些艺术家已经不会画了,写一个观念、写一个方案就可以,那是乙方的角色。艺术不存在甲方,作为一个创作者,你自己就是甲方。你要会拒绝各种各样的东西,不是拒绝诱惑,也不是拒绝市场,而是先学会拒绝一个好点子,一个好形式,一块漂亮的颜色,那些艺术本身带给你的诱惑。

“蔡国强:九级浪”活动现场,2014年,上海当代艺术博物馆

你当然可以去拥抱市场,但你得给市场一个炸弹,去改变它,创造自己的秩序。这不是靠观念实现的,最终是靠艺术自身的语言。艺术家要足够智慧,用市场去激发创造。沈:您觉得外国艺术机构对中国当代艺术的兴趣发生了怎样的变化?龚:我觉得这点其实是我们做的还不够。早几年我们做引进的比较多,有一点是可以看出就是国外艺术家对在上海展出是非常看重的,也非常期待。

“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆国内策展人数量的确越来越多,也形成了对策展更为健康和良性的认识,现在策展人的交流的能力越来越强,语言都不再是障碍。国外的艺术家和机构也越来越信赖中国的策展人,去策展海外的艺术家,就希望多一个视角,我觉得这个都是好事。但确实我们主动地把中国艺术家带出去太少了,这是其实接下来很重要的工作,我们馆唯一做了一个巡展,是把尤纳的展览巡到了罗马。

“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆国内策展人数量的确越来越多,也形成了对策展更为健康和良性的认识,现在策展人的交流的能力越来越强,语言都不再是障碍。国外的艺术家和机构也越来越信赖中国的策展人,去策展海外的艺术家,就希望多一个视角,我觉得这个都是好事。但确实我们主动地把中国艺术家带出去太少了,这是其实接下来很重要的工作,我们馆唯一做了一个巡展,是把尤纳的展览巡到了罗马。 尤纳·弗莱德曼,《Mobile Architecture, People’s Architecture》。图片:photo Musacchio&Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI龚:我觉得还是看效果、看意义。合作其实是学习和展示你有多少能力的契机。不然就只是文化贸易。我们在国际交往的过程中,需要在一些必要的挑战性和紧迫感上共建一些东西。比如2012年蓬皮杜合作展览时,我们给了策展人很多压力,也会指出他的一些错误,然而每一次善意的提醒,大家会明白原来你是认真的,那我也要更努力。我觉得这种友谊才是真正牢固的友谊,因为有这样一份尊重,学术角度的讨论才能开始。这也是真正的平等,平等不是纸面上的两个字。合作是为了未来共创。

尤纳·弗莱德曼,《Mobile Architecture, People’s Architecture》。图片:photo Musacchio&Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI龚:我觉得还是看效果、看意义。合作其实是学习和展示你有多少能力的契机。不然就只是文化贸易。我们在国际交往的过程中,需要在一些必要的挑战性和紧迫感上共建一些东西。比如2012年蓬皮杜合作展览时,我们给了策展人很多压力,也会指出他的一些错误,然而每一次善意的提醒,大家会明白原来你是认真的,那我也要更努力。我觉得这种友谊才是真正牢固的友谊,因为有这样一份尊重,学术角度的讨论才能开始。这也是真正的平等,平等不是纸面上的两个字。合作是为了未来共创。 “挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”展览现场,2019年,上海当代艺术博物馆

“挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”展览现场,2019年,上海当代艺术博物馆 “挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”开幕现场,2019年,上海当代艺术博物馆

“挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”开幕现场,2019年,上海当代艺术博物馆 “零食”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆但我觉得学习也要有选择,我们要学的是国外机构厚重的文化,而不是沉重的脚步。任何机构发展到一定程度都会显露出它的宿命,尤其是当它成为一部巨大的机器之后,就会变得举步维艰。沈:现在你们基本都是财政拨款?目前还未建立吸纳社会资源的完整架构。那你还是干劲十足,干了10年。龚:持续燃烧、持续发电,而且还要保持每个细节的品质。建筑可以简陋一些,工业风一些,但展览本身的品质我们必须要保证。这10年里,毫不谦虚地说,我们馆把整个上海的展陈标杆标准给定出来了。就是展览必须要有形式,需要设计,他/她需要有建筑师的空间能力,又必须懂艺术家的东西,而不是强迫艺术家将作品放入设计师个人的理解中。

“零食”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆但我觉得学习也要有选择,我们要学的是国外机构厚重的文化,而不是沉重的脚步。任何机构发展到一定程度都会显露出它的宿命,尤其是当它成为一部巨大的机器之后,就会变得举步维艰。沈:现在你们基本都是财政拨款?目前还未建立吸纳社会资源的完整架构。那你还是干劲十足,干了10年。龚:持续燃烧、持续发电,而且还要保持每个细节的品质。建筑可以简陋一些,工业风一些,但展览本身的品质我们必须要保证。这10年里,毫不谦虚地说,我们馆把整个上海的展陈标杆标准给定出来了。就是展览必须要有形式,需要设计,他/她需要有建筑师的空间能力,又必须懂艺术家的东西,而不是强迫艺术家将作品放入设计师个人的理解中。 “蛇杖Ⅲ:左开道岔”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆

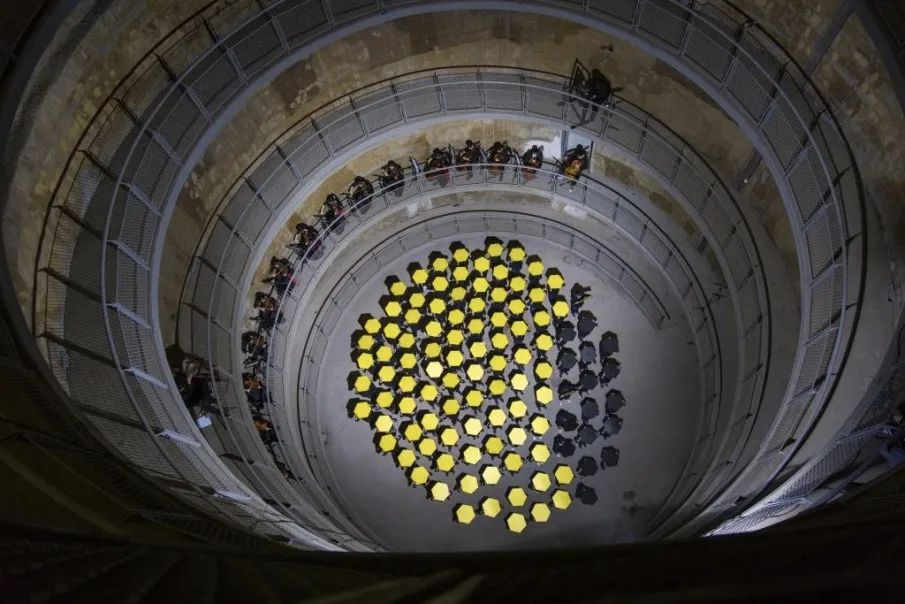

“蛇杖Ⅲ:左开道岔”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆 “身体·媒体II”开幕活动现场,2017年,上海当代艺术博物馆龚:我们要做个图书馆,已经5年了,还没有资金。还是希望有一个当代艺术的一个图书馆,还有一个文献库,那文献库可以针对研究员申请来做一手资料研究的,我们有很多艺术家的手稿信件等等这个很珍贵的资料。希望社会力量一起来做。未来我是想把那个烟囱进行一些改造,我们会有烟囱博物馆,具体的方案还不能透露。

“身体·媒体II”开幕活动现场,2017年,上海当代艺术博物馆龚:我们要做个图书馆,已经5年了,还没有资金。还是希望有一个当代艺术的一个图书馆,还有一个文献库,那文献库可以针对研究员申请来做一手资料研究的,我们有很多艺术家的手稿信件等等这个很珍贵的资料。希望社会力量一起来做。未来我是想把那个烟囱进行一些改造,我们会有烟囱博物馆,具体的方案还不能透露。 “反高潮的诗学 坂本一成的建筑”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“反高潮的诗学 坂本一成的建筑”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆 “MM上海制造”展览现场,2020年,上海当代艺术博物馆龚:自己想办法呀。很多事情最终都需要你个人下决心,别人给你再好的建议最后还是你自己做判断,自己去承受。别人能给到的建议,其实你从各个角度也都能想到。ABCD四个方案摆在眼前,最终还要自己想嘛。我觉得更重要的并不是寻求帮助,而是你能否承受抉择后所产生的问题,能否不计损失地去保护好艺术的核心。

“MM上海制造”展览现场,2020年,上海当代艺术博物馆龚:自己想办法呀。很多事情最终都需要你个人下决心,别人给你再好的建议最后还是你自己做判断,自己去承受。别人能给到的建议,其实你从各个角度也都能想到。ABCD四个方案摆在眼前,最终还要自己想嘛。我觉得更重要的并不是寻求帮助,而是你能否承受抉择后所产生的问题,能否不计损失地去保护好艺术的核心。

联系Artnet中国:xinxi@artnet.com

上海当代艺术博物馆馆长龚彦

上海当代艺术博物馆馆长龚彦 “电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆 上海当代艺术博物馆Logo

上海当代艺术博物馆Logo Thonik为PSA设计的十周年主视觉

Thonik为PSA设计的十周年主视觉

“梁绍基:蚕我 我蚕”展览现场,2021年,上海当代艺术博物馆

“梁绍基:蚕我 我蚕”展览现场,2021年,上海当代艺术博物馆 “她:妮基·圣法勒和沈远”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆

“她:妮基·圣法勒和沈远”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆

“中国当代艺术收藏系列展 大同大张”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“中国当代艺术收藏系列展 大同大张”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“篠原一男”展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆

“篠原一男”展览现场,2014年,上海当代艺术博物馆 “移动建筑——尤纳·弗莱德曼”筹备过程,2015年,上海当代艺术博物馆

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”筹备过程,2015年,上海当代艺术博物馆

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆 第十届上海双年展主策展人(右)在布展现场,2014年,上海当代艺术博物馆

第十届上海双年展主策展人(右)在布展现场,2014年,上海当代艺术博物馆 第九届上海双年展展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

第九届上海双年展展览现场,2012年,上海当代艺术博物馆

第十二届上海双年展展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆

第十二届上海双年展展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆

“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆

“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”展览现场,2018年,上海当代艺术博物馆 尤纳·弗莱德曼,《Mobile Architecture, People’s Architecture》。图片:photo Musacchio&Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI

尤纳·弗莱德曼,《Mobile Architecture, People’s Architecture》。图片:photo Musacchio&Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI “挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”展览现场,2019年,上海当代艺术博物馆

“挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”展览现场,2019年,上海当代艺术博物馆 “挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”开幕现场,2019年,上海当代艺术博物馆

“挑战的灵魂:伊夫·克莱因、李禹焕、丁乙”开幕现场,2019年,上海当代艺术博物馆 “零食”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆

“零食”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆 “蛇杖Ⅲ:左开道岔”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆

“蛇杖Ⅲ:左开道岔”展览现场,2016年,上海当代艺术博物馆 “身体·媒体II”开幕活动现场,2017年,上海当代艺术博物馆

“身体·媒体II”开幕活动现场,2017年,上海当代艺术博物馆 “反高潮的诗学 坂本一成的建筑”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆

“反高潮的诗学 坂本一成的建筑”展览现场,2015年,上海当代艺术博物馆 “MM上海制造”展览现场,2020年,上海当代艺术博物馆

“MM上海制造”展览现场,2020年,上海当代艺术博物馆