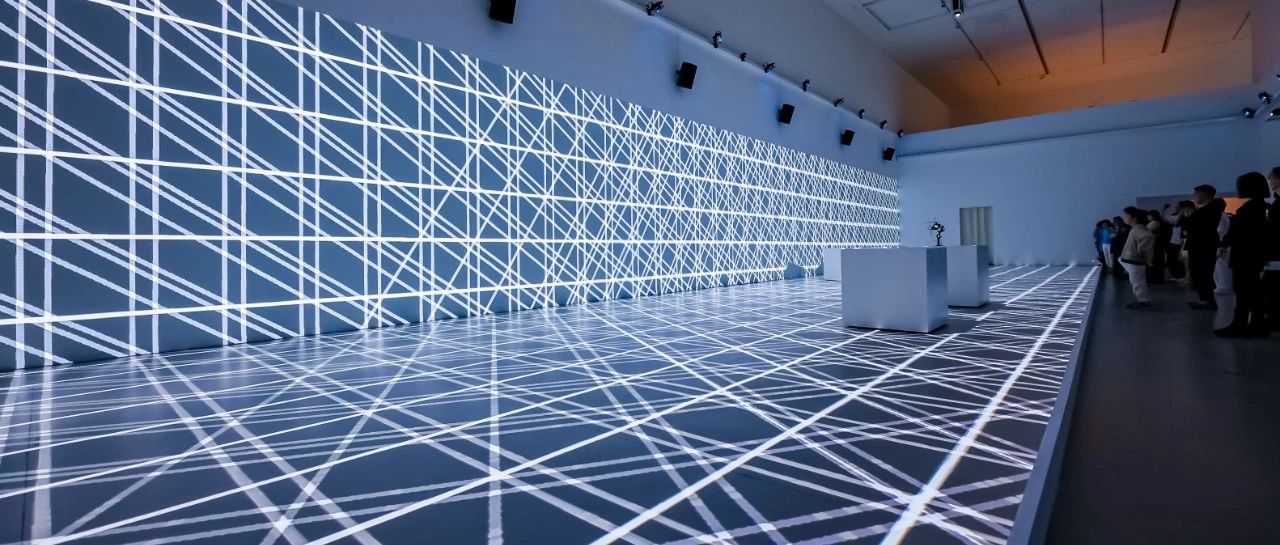

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

克 里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)选择了摄影。他了解这种媒介的历史,掌握了它的特殊性。拍摄的对象包括日常的肌理、并不常见的摄影器材部件,还有只有相机才能看到的、只有相机能记录的——米其林轮胎花纹、后脚跟颜色略深的一层角质、一只羊毛颗粒的明暗关系。除非我们蹲在地上细细察看,否则图像捕捉到的内容比肉眼所能看到的多得多。成长于父亲和祖父皆供职于电影制作行业的家庭,威廉姆斯对于摄影媒介的关注——一种反叛式的关注——似乎是一种必然。与好莱坞式节奏相反的,艺术的安静和缓慢令他感到兴奋。艺术作为为数不多允许人们放慢脚步的公共领域之一,容纳了他对图像的真挚。他相信摄影每一个步骤中包含的细节,熟知构成这种媒介的必要元素。哪怕是模仿着常见商业广告语的标题,也散发出他的不灭热忱。不列颠哥伦比亚省温哥华,周三,2005年4月6日》图片:致谢艺术家、卓纳画廊及科隆吉塞拉·卡比坦画廊“在图像生产中,我自由扮演着不同的角色,”威廉姆斯会像制片人一样确保拍摄现场的进行——设备、灯光、技术人员,维持电力供应正常的助手。也会以不同的方式参与图像的生产过程,他是摄影师、图片编辑、艺术家、策展人,以及平面设计师。他无比清楚每一种角色是如何发挥作用的,也经由他的创作,将摄影作为灵活可变的单元置于宏大的图像群体中。1970年代,在加州艺术学院(CalArts)学习时,威廉姆斯师从迈克尔·阿舍尔 (Michael Asher)、道格拉斯·许布勒(Douglas Huebler)和约翰·鲍德萨里(John Baldessari),成为了最早一批开始思考和创作以摄影为媒介实现作品的概念艺术家。威廉姆斯有着自己独特的艺术风格,他也与谢莉·莱文(Sherrie Levine)、芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)、路易丝·劳勒(Louise Lawler)和理查德·普林斯(Richard Prince)等“图像一代”(the Pictures Generation)艺术家同属一个时期。2008年,威廉姆斯开始在最古老的艺术学院之一的德国杜塞尔多夫艺术学院担任摄影专业教授,他在学院里的教职是由著名摄影师兼摄影教育家、“类型学”摄影创立者贝歇夫妇(Bernd & Hilla Becher)所设立的。此外,杜塞尔多夫艺术学院也是保罗·克利(Paul Klee)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)和西格玛·波尔克(Sigmar Polke)学习的地方。约瑟夫·博伊斯 (Joseph Beuys)曾经是这里的老师,也在此实施了他最为著名的行为表演。在这里,威廉姆斯成功地把加州艺术学院的开放与特殊性引入到了这所一直以来都非常注重媒材特殊性的德国学校。

2014年,他的重要博物馆个展《幸福的生产线》(The Production Line of Happiness)在芝加哥艺术博物馆(AIC)首展,随后巡展至现代艺术博物馆(MoMA)和白教堂美术馆(White Chapel)。这场展览汇集了威廉姆斯多件杰出作品,这些作品在其社会政治语境中融入了新闻摄影、图片档案和商业摄影的范式。袜子、轮胎、巧克力棒、砖块和苹果等被摄物体反映出威廉姆斯对消费文化的着迷,从世界图谱中选取人和自然的主题图像,对摄影在历史中所扮演的角色进行批判,以及对摄影本身进行检视。 “克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar

卓纳画廊香港空间当前正在展出的“R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃”是克里斯托弗·威廉姆斯在⼤中华地区的⾸次个展。此次展出的许多作品出自威廉姆斯在2010年代发展起来的⼀组受冷战时期的杂志——《你和我》(Ty i Ja)和法国限制级杂志《他》(Lui)所启发的作品。艺术家的创作没有局限在照片形式、语境的改变,而包含了对于图像生产的整个过程的挪用。照片的二维空间以这样的方式与镜头前的物理场所交汇,在概念的层面上深入政治与历史,并以其不可否认的物质存在,改变观众观看图像和认知现实的方式。较为传统的,在拍摄者与被摄物体两点之间展开对话的范式消散。威廉姆斯以摄影系统的多个细小部位为锚点,节制地构建了关于图像形成、传播、政治、美学和历史的观点。与观点缠绕的诸多关系,如同环绕流动的波浪,与“船只”作用,形成一个个可以被观看的完整结构。“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

作品在揭示了文字会改变图像阐述之必然的同时,尽可能地将叙事交给图像本身。在无所忌惮的、看似冷漠的态度背后,威廉姆斯将对技术奥秘的热情倾倒在目录中长而密集的名词里。作品的标题——列举了图像的制作步骤、工具、模特编号、产品尺寸等信息,观者也可以在阅读的过程中感受到这种冷色调禁欲主义式的幽默。这些照片没有被冠上常规的、主观写成的名字,从而避开了图像全然依附语言、成为语言符号的命运,拥有了独立的生命,成为可以自证、自我言说的现实。克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)充分摇匀喷雾罐,在喷涂时,与物体保持不超过30厘米(12 英寸)的距离。喷雾在大约2分钟内定型,如有需要,可以后续增添更多涂层。使用软布即可轻松擦拭,残余的污渍可使用少许酒精来擦除。K-Line系列喷雾对大多数材料都很安全,但如有疑虑,最好先在废弃的物料表面进行测试,尽管清单中明确列出了作品的信息,展墙上却没有标签来帮助识别展览中的任何作品,观者无法在观看作品的同时,依靠文字介绍进行解读、展开想象。反视觉经验的观展方式,也进一步截断了图像依赖文字从而提供更多信息的惯例。图像作为纯粹的展示工具而呈现了新的用途。展览中,决定性的时刻(the Decisive Moment)已然从曝光的时刻转移到观看的时刻。在观看的一刻,单一图像与其网络同时可见。照片作为独立的单位存在,也在一个网络中作为其中灵活的一环。与图片材料的接触,不仅仅意味着过去时中的摄影师和被摄者,也处于观众与图像之间的现在时。本次展览中的系列照片延续了艺术家以往对消费主义文化的关注,冷静而不乏温情地揭示着被电视、广告图像包围中成长的一代的渴望:干净汽车后座上,快乐的孩子们代表的“标准”幸福模式,高精度器材横截面标志的工业技术成功。模特是体制的象征。完美的脸孔作为赤裸展出的商品,替代了人的面庞。除此以外,在生产和传播照片的过程中所有扮演着特定角色的人也被物化。相机的指南手册注满规则,指导着按动快门的手指,摄影师在流通的商业系统中成为生产的一环——世界上不存在不能被发现、掠夺和消费的东西。

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊然后下一秒,是拍摄间隙走神的模特,欢乐中稍显低落的孩子。威廉姆斯与布景设计师、技术人员和专业摄影师团队合作,造就近乎超自然的完美图像,然后露出一角,揭开所有的技巧和缺陷。作品使用广告图的拍摄方式,挪用整个体制的框架的同时,放入人的细节,批判消费主义抹去个体性的伎俩。在他的照片里,一切表面的幕后总有正在显现的消极的点,模特的皱纹、斑点展露无遗。而这些消极的点,往往正是一个人得以获得生机,一件事物可以活跃存在的基本。只消稍作体会,便会发现褶皱并不比纸袋上的精致印花逊色。威廉姆斯以这样的方式将鲜艳的积极面与消极面呈现在同一纬度,在揭露事物以何种方式欺骗我们的同时,以充满活力的矛盾性引诱我们。

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊然后下一秒,是拍摄间隙走神的模特,欢乐中稍显低落的孩子。威廉姆斯与布景设计师、技术人员和专业摄影师团队合作,造就近乎超自然的完美图像,然后露出一角,揭开所有的技巧和缺陷。作品使用广告图的拍摄方式,挪用整个体制的框架的同时,放入人的细节,批判消费主义抹去个体性的伎俩。在他的照片里,一切表面的幕后总有正在显现的消极的点,模特的皱纹、斑点展露无遗。而这些消极的点,往往正是一个人得以获得生机,一件事物可以活跃存在的基本。只消稍作体会,便会发现褶皱并不比纸袋上的精致印花逊色。威廉姆斯以这样的方式将鲜艳的积极面与消极面呈现在同一纬度,在揭露事物以何种方式欺骗我们的同时,以充满活力的矛盾性引诱我们。 “克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊受到活跃于1920年代的新即物主义运动(New Objectivity)影响,威廉姆斯的作品试图将被抽离的物品重新带回事实与客观存在的领域。对艺术家来说,相机是一种由无数部件组成,标准化的工业设备,犹如一座处理光的微型工厂。克里斯托弗·威廉姆斯 (Christopher Williams)镜头到焦平面的距离:27厘米胶片到焦平面的距离:81厘米伸缩皮腔:36厘米杜塞尔多夫Rhein Verlag工作室 2016年8月13日》新即物追求客观存在的“反表现主义”态度同样体现在他的标题里。或许,观众会在阅读标题的过程中醒觉到现代社会信息量过载的事实。然而,艺术家使用这些高度清晰的专业知识,并非是想要征服观众,或是压制他们的想象力。描述性活动具有如此直接的特异性,以至于超越了它的信息功能。如此具体、实用的文字,因时间赋予的神秘怀旧感和不分青红皂白的“无用”情调,而拥有了一种浪漫愿景——还有什么比地面上的羊毛地毯,一张好的地毯,真正的、生机勃勃的、自然的地毯,令生活变得更美好的地毯,更具有诗意呢?克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)起飞: 下午3:30, SXF—柏林舍内菲尔德机场,到达: 下午5:40, ALG—阿尔及尔胡阿里·布迈丁机场,

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊受到活跃于1920年代的新即物主义运动(New Objectivity)影响,威廉姆斯的作品试图将被抽离的物品重新带回事实与客观存在的领域。对艺术家来说,相机是一种由无数部件组成,标准化的工业设备,犹如一座处理光的微型工厂。克里斯托弗·威廉姆斯 (Christopher Williams)镜头到焦平面的距离:27厘米胶片到焦平面的距离:81厘米伸缩皮腔:36厘米杜塞尔多夫Rhein Verlag工作室 2016年8月13日》新即物追求客观存在的“反表现主义”态度同样体现在他的标题里。或许,观众会在阅读标题的过程中醒觉到现代社会信息量过载的事实。然而,艺术家使用这些高度清晰的专业知识,并非是想要征服观众,或是压制他们的想象力。描述性活动具有如此直接的特异性,以至于超越了它的信息功能。如此具体、实用的文字,因时间赋予的神秘怀旧感和不分青红皂白的“无用”情调,而拥有了一种浪漫愿景——还有什么比地面上的羊毛地毯,一张好的地毯,真正的、生机勃勃的、自然的地毯,令生活变得更美好的地毯,更具有诗意呢?克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)起飞: 下午3:30, SXF—柏林舍内菲尔德机场,到达: 下午5:40, ALG—阿尔及尔胡阿里·布迈丁机场,

充满活力的矛盾性、客观现实之诗意令威廉姆斯的作品脱颖而出——作为当代摄影与概念艺术家中的领军人物,其作品一直受到理论家的高度重视。这些照片极具政治与历史意涵——与此同时,又再透明不过了。“我其实对人们说我在创作时喜欢制造困惑而感到困惑,”艺术家与纽约记者朱莉·鲍姆加特纳(Julie Baumgartner)交流时说道,“我认为我的作品远远比人们认为的那样更加直接。”因为作品具有一如往常属于摄影的历史功能,无论观众是否有一定的知识储备,都可以找到熟悉的进入作品的方式:你想知道20世纪是什么样子的吗?威廉姆斯为此做了最好的记录。1983年8月28日,一个星期天。一架起飞于柏林舍内菲尔德机场的飞机在下午五点四十分抵达阿尔及利亚。这是一架在苏联时期生产的远程喷气机。橄榄绿色的行李箱在浅蓝色、斑驳的支架旁显得很好看。天气不明。一种可能的猜测是,这只行李箱属于一位笃定的、敢于冒险的旅行者。照片于2014年在杜塞尔多夫的工作室打印,是一件当代艺术作品。你也可以想象,它与博物馆中的其他物品一起,被放在标有“冷战时期大众生活”的玻璃柜中。

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,白教堂美术馆,伦敦,2015 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及白教堂美术馆,摄影:Stephen White留存的历史痕迹与上文提及的消极点,也呈现在威廉姆斯参与的展陈设计中。例如,展览的遗物转化成为了独属于他干预空间的手法:当回顾展《幸福的生产线》巡展至白教堂美术馆的时候,部分展墙也被移植到伦敦展览的现场。在这面破损的博物馆移动墙上,照片被悬挂在水平视线之下,观众在弯下身子观看作品的同时贴近着这些美丽的缺陷。在近期举办个展的机构——包括Haubrok基金会(2021)、C/O柏林(2019)、汉诺威凯斯特纳协会展览馆(2018)及苏黎世联邦理工学院与苏黎世建筑历史与理论研究所(2017)——威廉姆斯也因地制宜为作品找到了最为贴切的展陈方式。克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)《马提亚斯·波莱德纳/克里斯托弗·威廉姆斯的展墙,2009年2月7日-4月26日,伯恩艺术协会,伯恩展出于<幸福的生产线>,2015年4月29日-6月21日,白教堂美术馆,伦敦可移动的展墙系统,由伯恩艺术协会设计建造杜塞尔多夫Rhein Verlag工作室 2016年8月20日布置展览作为生产线上的一环,制作方法与其创造摄影作品的逻辑相通——审慎决定的规矩的音符最终编排出复杂的乐曲。这支乐曲流动在艺术有待进一步探索、进一步思考的核心地带,一直,也将会在未来发挥关键作用。

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,白教堂美术馆,伦敦,2015 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及白教堂美术馆,摄影:Stephen White留存的历史痕迹与上文提及的消极点,也呈现在威廉姆斯参与的展陈设计中。例如,展览的遗物转化成为了独属于他干预空间的手法:当回顾展《幸福的生产线》巡展至白教堂美术馆的时候,部分展墙也被移植到伦敦展览的现场。在这面破损的博物馆移动墙上,照片被悬挂在水平视线之下,观众在弯下身子观看作品的同时贴近着这些美丽的缺陷。在近期举办个展的机构——包括Haubrok基金会(2021)、C/O柏林(2019)、汉诺威凯斯特纳协会展览馆(2018)及苏黎世联邦理工学院与苏黎世建筑历史与理论研究所(2017)——威廉姆斯也因地制宜为作品找到了最为贴切的展陈方式。克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)《马提亚斯·波莱德纳/克里斯托弗·威廉姆斯的展墙,2009年2月7日-4月26日,伯恩艺术协会,伯恩展出于<幸福的生产线>,2015年4月29日-6月21日,白教堂美术馆,伦敦可移动的展墙系统,由伯恩艺术协会设计建造杜塞尔多夫Rhein Verlag工作室 2016年8月20日布置展览作为生产线上的一环,制作方法与其创造摄影作品的逻辑相通——审慎决定的规矩的音符最终编排出复杂的乐曲。这支乐曲流动在艺术有待进一步探索、进一步思考的核心地带,一直,也将会在未来发挥关键作用。 克里斯托弗·威廉姆斯,杜塞尔多夫,2009,摄影:Albrecht Fuchs

克里斯托弗·威廉姆斯,杜塞尔多夫,2009,摄影:Albrecht Fuchs

Q:你说自己并不是一位传统意义上的摄影师,流动的角色与概念性的精准把握是你创作的关键词,可以透露一下你的拍摄现场和工作方式是怎样的吗?A:我首先决定想要制作的图像,然后做相应的选择。团队一般会有六个人左右。在拍摄现场,我从不将自己限制在相机后, 我会自由地走动、思考和安排现场事务。60年代或70年代初,希拉·贝歇尔(Hilla Becher)在一次访谈中被问及是谁在操作相机,她回答说:“这不重要,我们不记得了。” 在拍摄对象面前架起摄像机,让情景进入自身的动态,然后退让一边。这就是我所做的。我会把极为传统、最为正常的图像中一切元素的标尺稍作偏移。例如,垫子可能稍微大一点,不用太多,只是大一点;或者在展览中将作品悬挂得比一般情况略低一点;标题要么非常短,要么很长。作品和展览中通常有的那些元素都以某种方式被调整、夸大了。这些微小的改变可能不会被注意到,但一定会在整体上触动到我的观众。

克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)Q:我们知道你出生成长于洛杉矶,与加州最早的一批概念艺术家的交往给你的艺术带来过很大的影响,同时你也和德国许多重要的艺术家来往密切。你为何选择德国,选择在杜塞尔多夫艺术学院任教?A:在学生时代,与德国艺术家贝恩德·贝歇尔(Bernd Becher)夫妇的交流组成了一部分我对摄影的思考。80年代末和90年代初,我与马丁·基彭贝尔格(Martin Kippenberger)和亚伯·厄伦 (Albert Oehlen)也成为了朋友、同事。我们在洛杉矶和科隆互相拜访,办展览,一起出去玩。此时,我与托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)和托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)也成为了好朋友。因为有一半时间都住在科隆,我有了在艺术学院任教的念头。当时的院长马库斯·吕佩尔兹(Markus Lupertz),以及艺术家罗斯玛丽·特罗克尔(Rosemarie Trockel)、亚伯·厄伦和格奥尔格·海洛德(Georg Herold)询问我是否有兴趣教书。他们想将学院与外部世界联系起来,而我扮演了这个桥梁的角色。 “克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊Q:你会把自己与杜塞尔多夫学派(Dusseldorf School)的艺术家们联系在一起吗?A:我被杜塞尔多夫派的艺术家们吸引的原因是,我最开始并不理解他们的作品为何是当代艺术。我明白这些被视作摄影的作品包含了许多其他的元素,可能是尺寸、规模或是展览的方式。它以更近似于绘画的方式与观众沟通,像观看修拉(Seurat)的作品一样。我认为自己最接近斯特鲁斯和鲁夫。鲁夫处理图像和拼贴的方式与图像一代(Pictures Generation)相关,他很早就在做蒙太奇和实验性的东西,和我一样采取着多变、混合的方式创作。Q:早期有没有什么展览给你留下深刻的印象,或者对你的创作有过影响?A:1976年,我第一次去纽约,在 MoMA看了两场重要的展览。其中之一是威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)的摄影展,我为之感到兴奋不已。在此之前,彩色摄影并未作为艺术得到认可,严肃的摄影作品通常是黑白的。另一个是墨西哥建筑师路易斯·巴拉甘(Luis Barragan)的展览,他以极简的方式将色彩与物体构成景象。因为埃格尔斯顿,我开始重视彩色摄影;因为巴拉甘,我意识到了建筑和画面构成的重要。

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊Q:你会把自己与杜塞尔多夫学派(Dusseldorf School)的艺术家们联系在一起吗?A:我被杜塞尔多夫派的艺术家们吸引的原因是,我最开始并不理解他们的作品为何是当代艺术。我明白这些被视作摄影的作品包含了许多其他的元素,可能是尺寸、规模或是展览的方式。它以更近似于绘画的方式与观众沟通,像观看修拉(Seurat)的作品一样。我认为自己最接近斯特鲁斯和鲁夫。鲁夫处理图像和拼贴的方式与图像一代(Pictures Generation)相关,他很早就在做蒙太奇和实验性的东西,和我一样采取着多变、混合的方式创作。Q:早期有没有什么展览给你留下深刻的印象,或者对你的创作有过影响?A:1976年,我第一次去纽约,在 MoMA看了两场重要的展览。其中之一是威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)的摄影展,我为之感到兴奋不已。在此之前,彩色摄影并未作为艺术得到认可,严肃的摄影作品通常是黑白的。另一个是墨西哥建筑师路易斯·巴拉甘(Luis Barragan)的展览,他以极简的方式将色彩与物体构成景象。因为埃格尔斯顿,我开始重视彩色摄影;因为巴拉甘,我意识到了建筑和画面构成的重要。 “克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan MuzikarQ:可以描述一下筹备和举办你的大规模回顾展《幸福的生产线》的过程吗?你有什么感受和收获吗?A:芝加哥美术馆(AIC)的马修·S·维特科夫斯(Matthew Witkovsky)首先找到了我,然后MoMA的罗克珊娜·马可西(Roxana Marcoci)和泰特美术馆的马克·戈弗雷(Mark Godfrey)也加入了策划团队。我们四个人以白教堂画廊(White Chapel Gallery)为起点开启了展览的巡回。这场巡回展览给予了当时还是一名年轻艺术家的我一个重要的平台和世界性的关注。通常来说,我并不喜欢回顾展的形式,它一般由回溯、传记、线性发展的叙事串联,但我想用当下最贴切的方式呈现作品。每一场展览都应该有所不同。比如我们在芝加哥美术馆的三个画廊空间里使用了不同的展示方式。虽然展览整体规模很大,但小尺寸的作品和距离相近的展墙营造了符合人体尺寸的空间。关于MoMA的另一件很棒的事情是,他们委托我策划了一个为期两周名为“空白纸张”(Carte Blanche)的系列电影展映。我因此有机会把展览中的一些观点另一种媒介进行表达,这与我制作出版物的思路和方式类似。画廊地址:香港中环皇后大道中80号H Queen's 5-6楼

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan MuzikarQ:可以描述一下筹备和举办你的大规模回顾展《幸福的生产线》的过程吗?你有什么感受和收获吗?A:芝加哥美术馆(AIC)的马修·S·维特科夫斯(Matthew Witkovsky)首先找到了我,然后MoMA的罗克珊娜·马可西(Roxana Marcoci)和泰特美术馆的马克·戈弗雷(Mark Godfrey)也加入了策划团队。我们四个人以白教堂画廊(White Chapel Gallery)为起点开启了展览的巡回。这场巡回展览给予了当时还是一名年轻艺术家的我一个重要的平台和世界性的关注。通常来说,我并不喜欢回顾展的形式,它一般由回溯、传记、线性发展的叙事串联,但我想用当下最贴切的方式呈现作品。每一场展览都应该有所不同。比如我们在芝加哥美术馆的三个画廊空间里使用了不同的展示方式。虽然展览整体规模很大,但小尺寸的作品和距离相近的展墙营造了符合人体尺寸的空间。关于MoMA的另一件很棒的事情是,他们委托我策划了一个为期两周名为“空白纸张”(Carte Blanche)的系列电影展映。我因此有机会把展览中的一些观点另一种媒介进行表达,这与我制作出版物的思路和方式类似。画廊地址:香港中环皇后大道中80号H Queen's 5-6楼

联系Artnet中国:xinxi@artnet.com

大家还在读

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊 “克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,白教堂美术馆,伦敦,2015 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及白教堂美术馆,摄影:Stephen White

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,白教堂美术馆,伦敦,2015 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及白教堂美术馆,摄影:Stephen White

克里斯托弗·威廉姆斯,杜塞尔多夫,2009,摄影:Albrecht Fuchs

克里斯托弗·威廉姆斯,杜塞尔多夫,2009,摄影:Albrecht Fuchs

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊

“克里斯托弗·威廉姆斯:R59C 凯斯通浴室门 — 镀铬/⾬花玻璃” 展览现场图,卓纳画廊,香港,2023 © Christopher Williams。图片:致谢艺术家及卓纳画廊 “克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar

“克里斯托弗·威廉姆斯:幸福的生产线”展览现场图,MoMA,纽约,2014 © Christopher Williams,图片致谢艺术家及纽约现代艺术博物馆,摄影:Jonathan Muzikar