获奖信息

2021年初,第14届美国国际设计大奖(简称IDA)公布了其2020年的获奖名单。张之洞与武汉博物馆获得 Interior Design-Museum, Exhibits, Pavilions and exhibitions 类别的金奖。直径叙事设计 (DND) 全权负责该博物馆的策展、内容创作、展览设计与施工。

关于奖项

IDA(International Design Awards)于2007年创立于美国,是最具权威的国际设计大奖之一。该奖旨在奖励和推广国际设计领域里取得卓越成就的创造者,发掘在建筑设计、室内设计、产品设计、平面设计和时尚设计方面的新兴人才,并致力于呼吁全球设计界关注设计创新、概念化设计以及优质作品。

项目介绍

2018年3月26日,张之洞与武汉博物馆顺利开馆(图1),距直径叙事设计第一次接到万科地产的委托,开始着手策展,已有三年时间。这期间,我们由对张之洞本人生平的研究学习,到进一步对武汉这座城市以及中国迈向近现代化历史的探索学习,逐渐摸索出张之洞与武汉博物馆的叙事内容,并在设计实施过程中建立自己的策展方式。此后,直径叙事设计又陆续负责了沈阳的味觉博物馆、深圳的万化同源展等,以及正在进行中的金山创想馆和同源馆的策展设计。从张之洞与武汉博物馆到后来的项目,我们都在不断地思考和优化自己的工作方式,借由这次获奖做一个总结回顾,希望带大家更深入地了解张之洞与武汉博物馆。展馆虽已完工,但馆外的故事还在继续。

\内容

\内容

项目始于万科地产计划在武汉的汉阳铁厂旧址建一个与张之洞有关的博物馆,直径叙事设计受万科负责人的委托承担了展馆内部的策展叙事设计。当我们接手项目时,对于张之洞本人及当时历史背景的了解还停留在浅层,因此,在接下来近一年的时间里,我们围绕张之洞展开了相关内容研究。

张之洞于1863年高中进士,在清朝末年,同许多沉浮乱世的文人士子一样,辗转为官之地,以求施展自己的思想政治理念。而在武汉的这十九年正是他人生中无比重要的岁月,他将自己的政治抱负,与为国为民的信念投身于湖广总督的职责之中。因此,当我们考虑在武汉建一个张之洞相关的博物馆时,这段时光就是重点。但如果只讲述他的生平故事,似乎不太合适。他的家乡在河北南皮,那里已有张之洞个人的展馆,且张之洞的人生也并不仅仅落脚在武汉。当我们做了大量研究工作后发现,在武汉迈向近现代的城市化进程中,张之洞为代表的改革有着不可磨灭的贡献。城市散落的建筑遗迹,现代生活的点滴,老人历经的悠悠岁月,朗朗读书声的课堂中,也满是那场改革留下的有形无形的印迹。因此,我们取馆名为张之洞与武汉博物馆,在展馆中设立两条叙事线索:“张之洞的身份与角色”,“张之洞与武汉近代化改革”,意在讲述张之洞与武汉城市的故事。

总的线索已定,如何将晨星般零散的知识碎片放在巨大的博物馆空间,是一个难题。我们吸纳了各方的资源,实地走访,收集有关的书籍,采访高校的中国近代史专家,查阅国内外博物馆的资料,整合后依照线索梳理成了具体的主题。(图2-5)

图2 “因近代工业体系而生的新汉阳”展区

图3 “全方位激活武汉近代工商业”展区

在每一个具体的主题中,我们也倾向于选择具有代表性,能引起当代观众共鸣的信息。比如“近代武汉报刊业与城市公共文化”展区(图6),张之洞“湖北新政”的重要一环就是推进中西文化的融合,他兴办报刊以启民智。我们选取报刊中关于“兴办女学堂”的报道,悬挂的报纸是当时刊物的复制品,玻璃上的文字是对应的白话文翻译,这一话题在当今也是社会热点,张之洞作为开明督抚引导社会自由风气、倡现代文明的作风由此可见。

展览始终是一种当代文化产品,服务于观众,因此我们在略微晦涩的历史信息与普通观众之间搭建一层简明的解释。张之洞的《劝学篇》(图7)写于1898年,呈现了他本人的复杂思想。一黑一白可翻转的版面分别是此书的部分原文节选及白话译文,简繁转换间似是观众与古人在对话。重视语言还体现在我们对标题的命名中,如上文的报刊业、公共文化都是现代的词汇,“放映室:寻找张之洞”展区(图8)用寻找这个动作,拉近武汉的过去与现在,平缓朴实的镜头展开两代人对历史的理解对话。

图7 “张之洞的《劝学篇》”展区

这场武汉迈向近代化的改革,在张之洞离开之后并未结束,它化为种子促使了辛亥革命的爆发,这得益于武汉对新思潮的接纳以及具备合适的政治经济条件。湖北新政的结果也影响至今,修建的京汉铁路使武汉延续九州通衢的美誉,泽被今天的百姓。历史的走向是螺旋式前进的,今天的人们总要受到过去的影响。因此,我们在策展叙事时,习惯于寻找过去与今天的联系,无论是一个人,一个企业,还是一座城市,都不是孤立的个体。我们将要叙述的单体与当时的世界结成细密的网,中间穿插的小孔连接细网之外的现实世界,内外之间交叉串联,共同构成叙事的内容。

\空间

\空间

在我们接受万科地产委托之前,博物馆已由建筑师丹尼尔 · 里伯斯金建成。当我们踏进展馆内部空间时,才意识到其复杂性。不同于一般的博物馆,在建筑师的设想下,这个空间更像一个开放式剧院,展厅集中在三四五层,三层基本上是个半圆形,四层和五层则是扇形,绕同心圆而展开。面对现实条件,我们顺势而为思考了空间与展品的关系。实物展品只有在被放置于博物馆内时似乎才是展品,被放置馆内这个条件同时也限制了可选择的实物大小。文献记载和相关专业研究,也往往并没有被作为有效的展品呈现在博物馆中。在张之洞与武汉博物馆里,我们扩宽了展品的外延,观众观展的目的是为了获取知识,学习历史,得到认识,因此,能够使观众实现这一想法的方式都可以在某种意义上被叫做展品,而融合了所有展品的博物馆就是一个更大的展品。 于是我们新建了叙事装置,比如“从传统城市格局到现代武汉三镇的演变”展区等(图9)。一些装置还可以衍生出场景感很强的空间,在“张之洞的智库”展区中(图10),观众站在半球形星空的装置下,抬头仰望看见的是张之洞的众多幕僚。他能在武汉进行如此全方位且深刻的改革,有赖于国内外有识之士的出谋划策,这些名字无序地排列在星空中,构成了一个“张之洞+”的智慧大脑。观众可以借由这个有意味的展品展开想象。

此外,博物馆本身存在的剧场式异形空间,大量的斜坡与倾斜外墙塑造的边角料空间,也被我们用合理有效的设计营造出不同寻常的观展体验。“地图”展区中(图11),我们在面对广场的最大扇形斜坡均匀布下几十个投影。尽管今日的武汉相比改革时期已有新面貌,但城市中依旧存在遗留的建筑。观众通过投影一一走过城市遗迹,而后面对广场,隔窗之外就是张之洞组织筹建的汉阳铁厂旧址。人类本身如沧海一粟,唯有思想及其产生的实践能让后世有所感悟,武汉这座城市才是真正的“张之洞博物馆”。

传统意义上的展品,我们也并没有忽视或放弃。在讲述张之洞对武汉进行的军事改革中,我们复刻了当时汉阳兵工厂所生产的“汉阳造”(图12)。在“近代企业体制探索”展区中(图13),实物界碑以及老旧照片、纸质文物等被插入到历史线索中,我们用展品和文字结合讲述汉冶萍公司为主的企业改制过程。

当观众踏进馆内三层空间时,会看见由雕塑家李鹤创作的张之洞铜像(图14),以及装置艺术家周文斗创作的通衢之光装置(图15),都是他们特意为博物馆制作的展品。 我们将项目中各方人员参与工作的形式称为“展览剧组”,用展览讲故事就像是剧组拍摄电影。我们的切入点在于首先有一个核心团队,其背景来自设计和内容的不同专业,内部间的工作会交叉融合,与专家写成文本而后寻找设计形式的常规展览方式有差别。这就像是电影剧组,编剧导演摄像美指演员灯光录音等组成交错复杂的结合体。大家在团队之内互相协调,但当对主题的专业知识缺乏了解时,也会链接外面的专家或相应的创作资源。

这种剧组式的策展工作模式,是我们基于自身情况所做的创新,由此实践设计出的展览也带有戏剧的张力。在“中西结合的近代学堂教育”板块(图16),我们放置了代表幼儿园、小学、中学、大学的四张不同大小课桌。但是当观众真正坐在桌椅前会发现,大学的课桌比适恰成年人身材的课桌还要大,并不是实际中的尺寸,放大差距感是为了让处在空间中的观众更好地去想象不同的课堂情形。

“京汉铁路行程环”(图17)贯穿了整个博物馆空间,铁环上刻有京汉铁路时刻表,每隔一段时间,时刻表随到站的“咔嗒”声亮起红光,模拟着铁路运行的场景,就像是整个展览的背景音乐。

“近代都市职业人群”板块(图18)是一个向内纵深的三棱柱空间,观众可以随意走进,转动的钟表齿轮像是卓别林电影中的场景,表盘上的图像是不同的职业形象,外圈的表针显示该职业的工作时长,表盘大小对应着各行从业人数的数量。近代化改革打破了小农经济日落而息的生活规律,时间变成规则束缚着人们,而这又是迈向现代文明无法抵抗的步伐。

\观众

\观众

展览始终是要人去观看的,它建造在当代,也服务于当代。一个展览面世的时候,并没有就此实现自己的使命,而当观众参观完整个展览时,才算完满。博物馆是一个容器,观众看完展览后的心得体会,放在社交平台上的打卡照,后来持续的学习思考等,都是将新的东西放进了容器中。只要还有观众存在,展览就没有结束。我们在张之洞与武汉博物馆中,为观众设置了多样的参与方式。

代入。在“张之洞生平年表”中(图19),我们将他的生平分段式讲述,并列出其中的重要时间节点。但这些节点并不是用纪年的形式表达,而是告诉观众此时张之洞的年龄。而立之后,三十六岁任四川学政,已过知命之年,五十二岁上任湖广总督,张之洞十八载的督鄂生涯也就此开始。观众在随着阶梯而上的时候,可以代入自己就是张之洞本人,墙上的事件就是亲身经历。身有止,命无境,观众或许可以从张之洞的一生中得到些许启示。

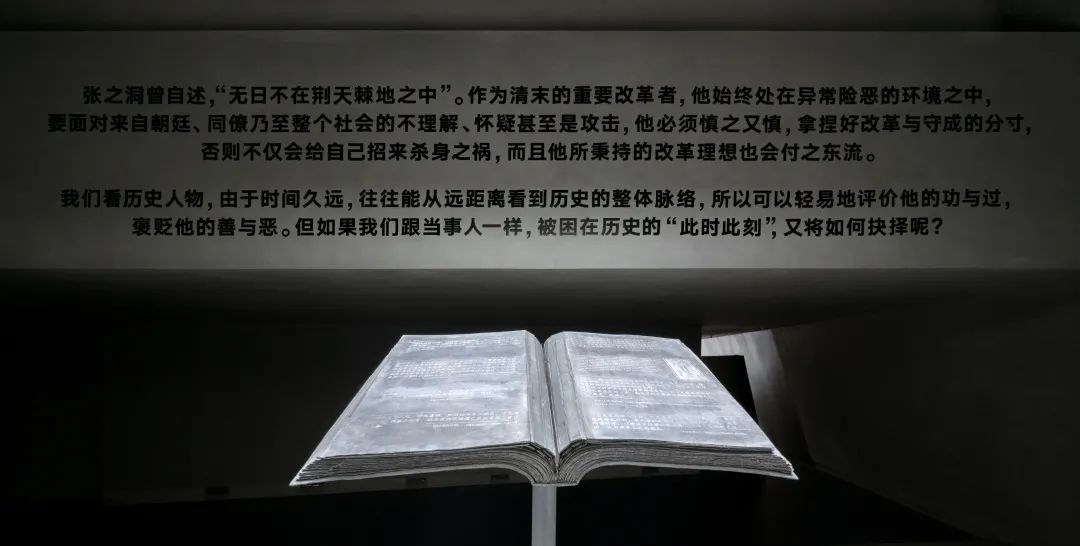

同样在整个博物馆的最后一个展区“一个改革者的孤独”中(图20),我们也运用了这一手法。黑暗的空间仅留一束天光,一支架,一台阶,观众需要逆斜坡而上才能到达平台,支架上可翻阅的内容满是当时舆论对于张之洞的各种非议与谩骂。是非功过,后人可随意评说,但张之洞本人的心境,我们能否真正体会一二。

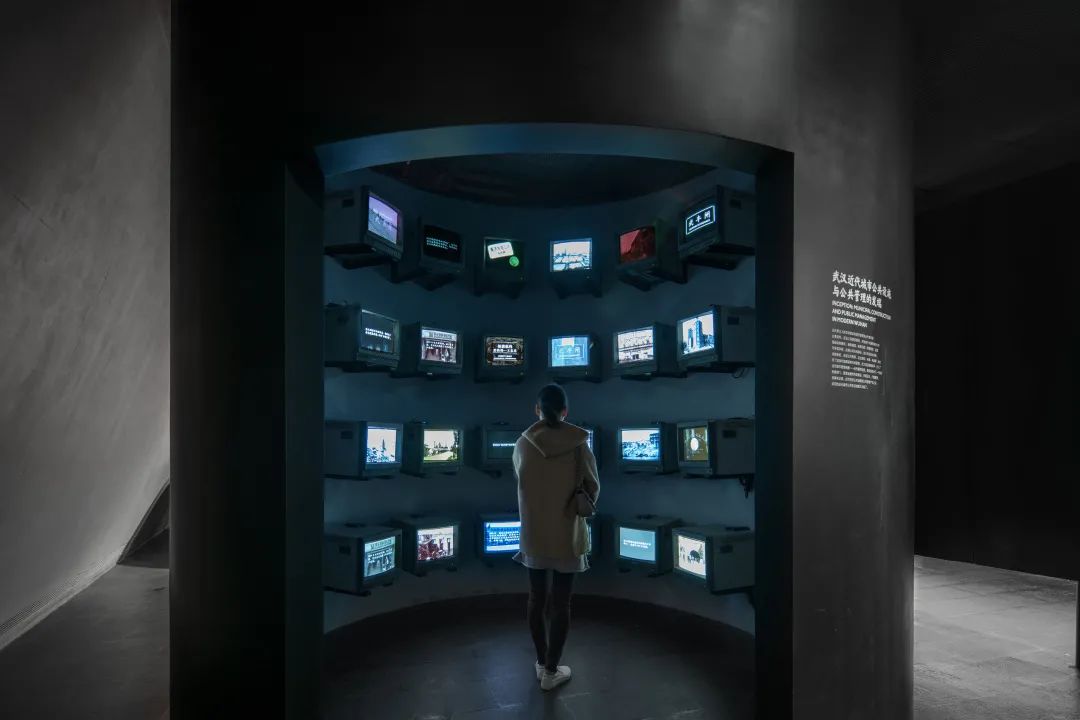

侧写。在“近代武汉的狱政改革”部分(图21),观众弯下腰从监窗观察,一瞬间身影和监狱的狱卒重合,从而代入他们的视角,隔窗的一边则是讲述张之洞在武汉进行狱政改革的黑白动画。在“公共管理”展区(图22),我们将老旧的监控系统放置在半圆形的围合中,观众代入当时的工作人员,通过眼前的屏幕观察张之洞所做的城市公共基础设施建设。

图22 “武汉近代城市公共设施与公共管理的发端”展区

从庞大的知识中挑选合适的内容是我们的责任,但观众应该如何去理解消化是自己的事情。我们是叙事者,而不是权威者。因此,尽管策展时会融入自己的意识和判断,但我们并不希望这成为观众观展时的主导。在“历史学家看张之洞”展区(图23),我们设置了一个半围合的空间,六位专家通过影像开展了一场虚拟的张之洞主题研讨会。“对张之洞的评价”板块(图24),三十个声音装置收录了来自不同时代和国家关于张之洞的评价,我们希望由此拼合出一个相对完整而真实的张之洞。在“张之洞图书馆”展区(图25),上下台阶两侧分别是他阅读过的书籍(输入)和与他有关的书籍(输出),张之洞的成长和思想变化或许可以从中窥见。

世界在规则之内,与有责焉。直径叙事设计的两个新项目同源馆和金山创想馆也即将落成,期待和大家的下一次见面。

值得一看

来 源|直径叙事

排 版|博小二

声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表博展联盟观点或立场。本文仅用作交流学习使用,图文版权皆归原作者所有,如有关于作品内容、版权或其它问题请于文章发表后的30日内与博展联盟联系。

\内容

\内容

\空间

\空间

\观众

\观众