- 0

- 0

- 0

分享

- 一曲关于死亡的悲歌——《死亡变奏曲》舞台设计创作谈

-

原创 2021-10-10

编者按

2021年6月10日,《死亡变奏曲》被上海戏剧学院2017级表演系、舞美系搬演到上戏实验剧院的舞台。作为约恩·福瑟的代表作,这部作品与《一个夏日》、《有人将至》共同探讨了死亡、记忆与孤独对生者的纠缠。

本文作者张琬琳从舞台设计创作的角度出发,讲述了如何运用舞美赋予这部有特殊含义的作品以更深刻的内涵。

一、剧目简介

《死亡变奏曲》是挪威当代国宝级作家约恩•福瑟的作品。约恩•福瑟是挪威当代国宝级作家,有“新易卜生”之称,其作品不拘文体,涉及小说、诗歌、戏剧等多个领域,迄今为止被翻译成四十多种文字,囊括了几乎所有最顶尖的国际艺术大奖。戏剧代表作品《名字》(1996易卜生文学奖)、《有人将至》、《一个夏日》(2000北欧剧协最佳戏剧奖)、《秋之梦》(2002德国《今日戏剧》最佳外国戏剧奖)、《死亡变奏曲》(2002北欧国家戏剧奖)。

▲约恩•福瑟

《死亡变奏曲》,这个汇集了福瑟剧作重要特点的作品,就是这样一部讲述语言、缺席、死亡的戏剧。2021年6月10日,它被上海戏剧学院2017级表演系、舞美系搬上上戏实验剧院的舞台。

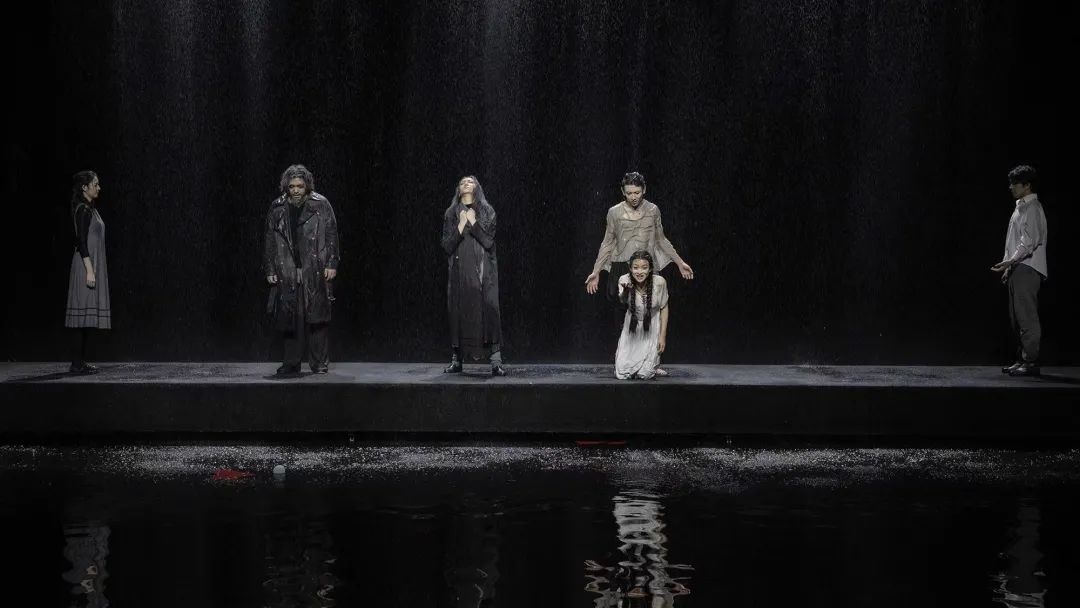

一对没有爱情的夫妇,在女儿死去后不得不重新面对彼此,面对记忆和过往,并在潮湿和痛苦的回忆中对女儿的死寻找答案。而剧中的女儿也在寻找,她一次又一次地在雨中的海边堤岸徘徊,与一个虚幻的朋友交谈,寻找自己的平静,最终跳入大海。福瑟在舞台上创造了一个复杂的空间,汇集了老去的人、死去的灵魂、虚幻的想象、过往的时间,和“无垠之海”。人物从前的自己对未来不断发出美好的期许,而年老的自己则反复哀叹,“我希望一切都没有发生过……”多个声部在舞台上交织,一曲关于死亡的悲歌,急,慢,最终归于宁静。

二、创作过程

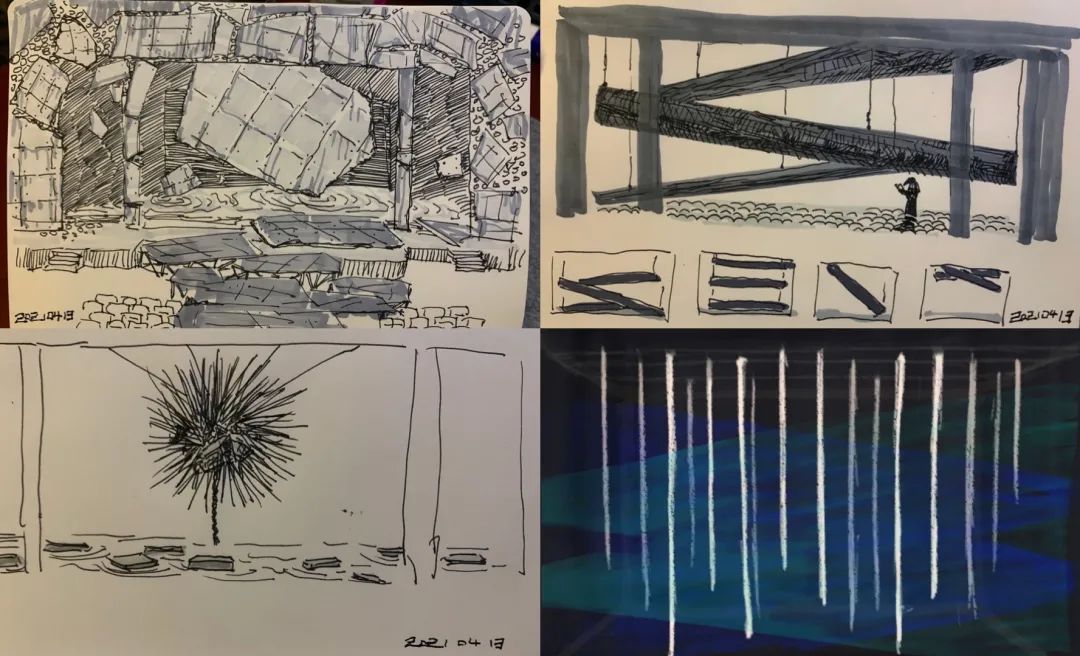

▲《死亡变奏曲》前期舞美设计稿

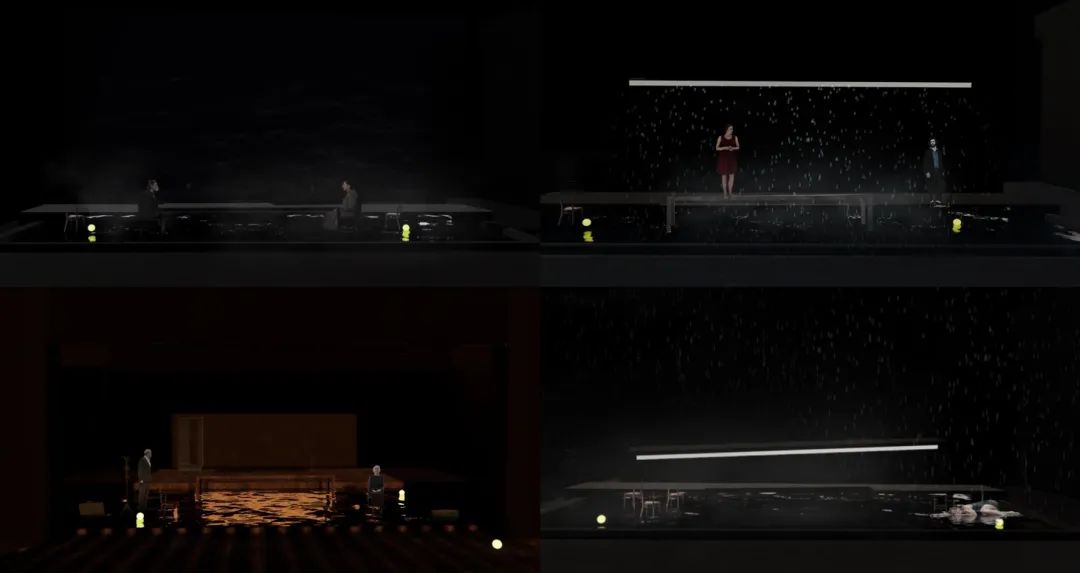

在第一次和何雁导演的交谈中,我们确定了整个环境的氛围应该是阴暗潮湿的,包括导演认为年轻男人和年轻女人生活的环境仿佛一个地狱,他们在这里相爱、争吵最终分离。对于这个环境,首先我们确定的是阴暗、压抑、潮湿的氛围。在众多方案中,导演选定了一个大的方向,整个空间是空旷、干净、却又让人压抑的。使用的元素是大的灯箱以及下雨的效果。刺眼而眩目的白色灯箱压抑在整个潮湿的空间上部,滴答滴答的小雨、倾盆而下的大雨穿插在整个戏剧事件中。在确定了大方向的情况下,我们开始精确具体的创作内容,包括舞台结构、道具以及观演关系的重新分析(如图1)。

▲图1

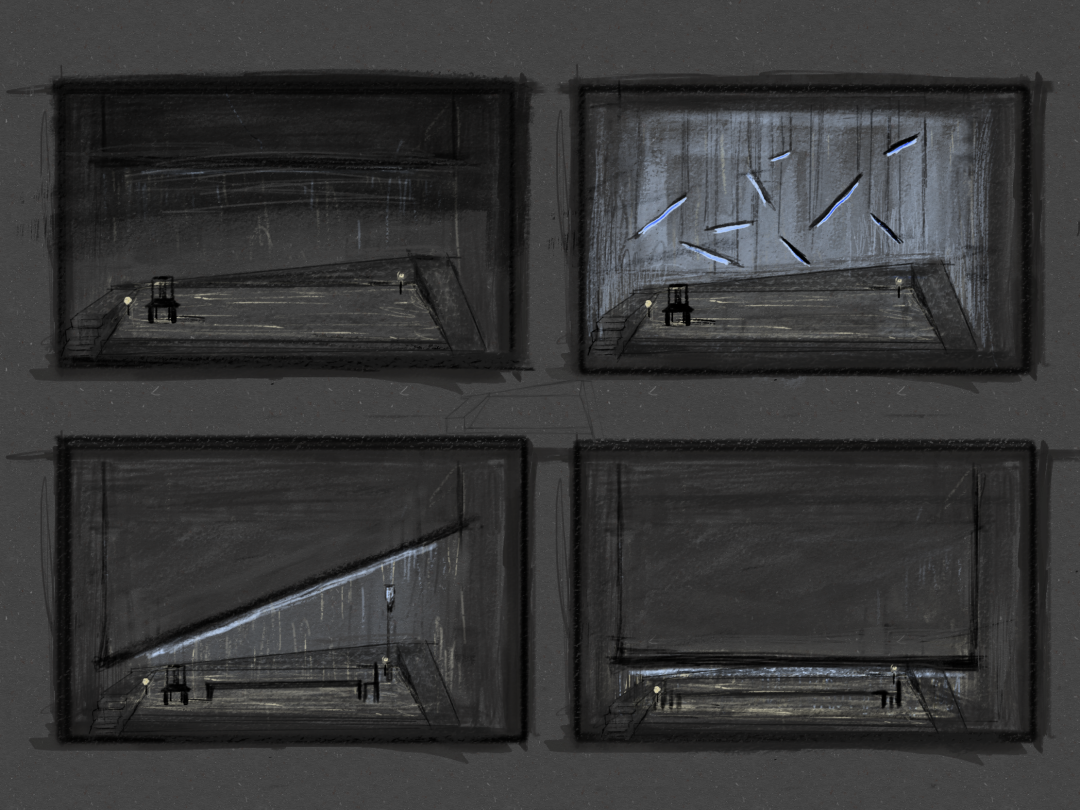

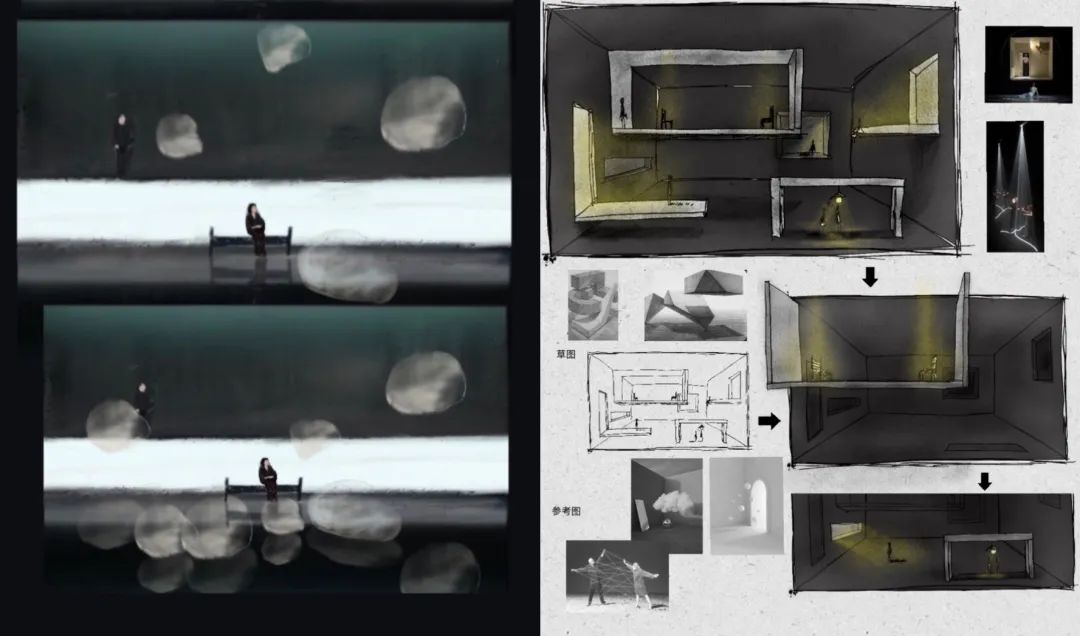

第二版的创作我们希望更加大胆,甚至想要在舞台后方放置三个巨大无比的水缸,暗示这个“家”的非常规性,同时导演提出演员可以下水去演出,当然碍于现实条件,最终没有实现。接着我们在下方的舞台结构上又做了不同的尝试,希望不仅可以使舞台调度更加丰富,还可以使桌椅等道具隐藏在整个平台下方。在第二轮方案探讨后,大家一致认为,视觉形象不可以太过平庸和繁复,而是要用最简约的视觉形象表达整个剧作的内涵,要“简约”却不能“简单”(如图2)。从而有了最终版本的设计方案。

▲图2

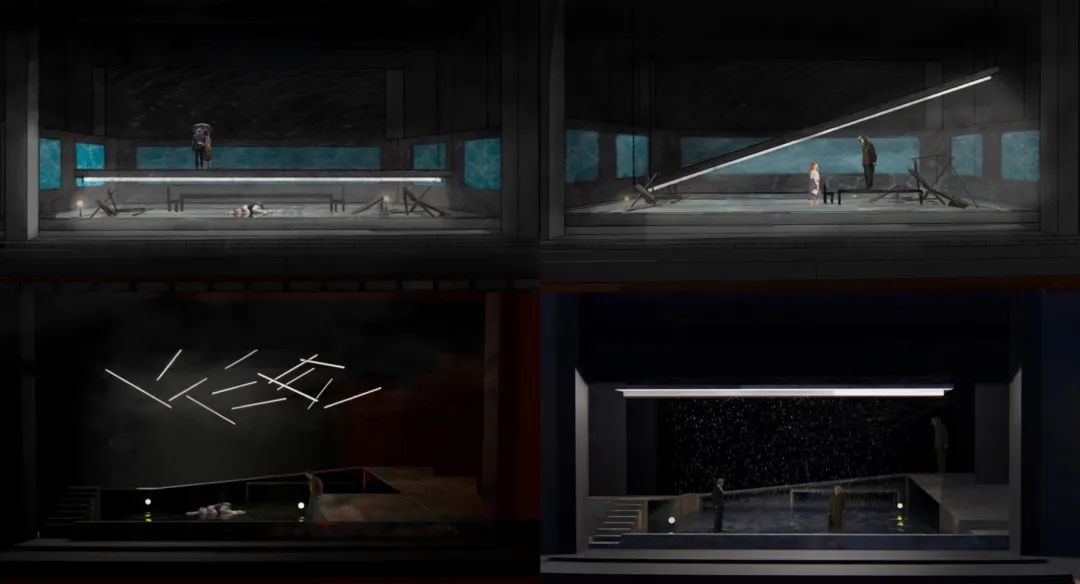

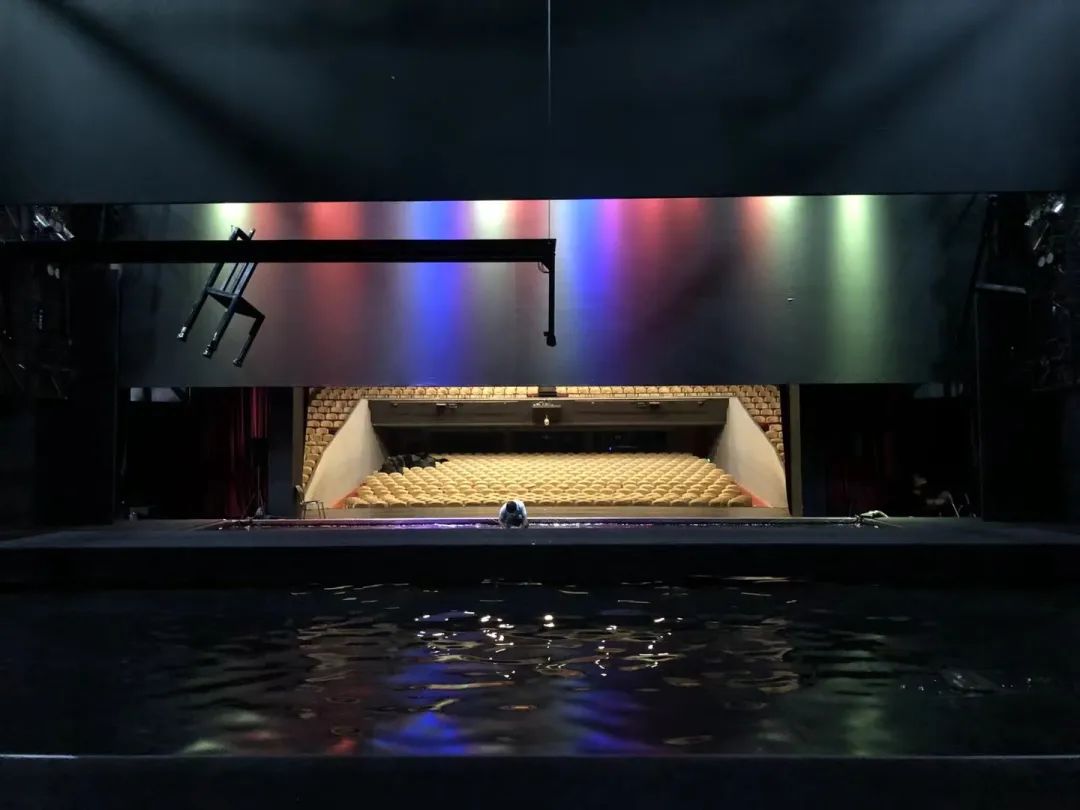

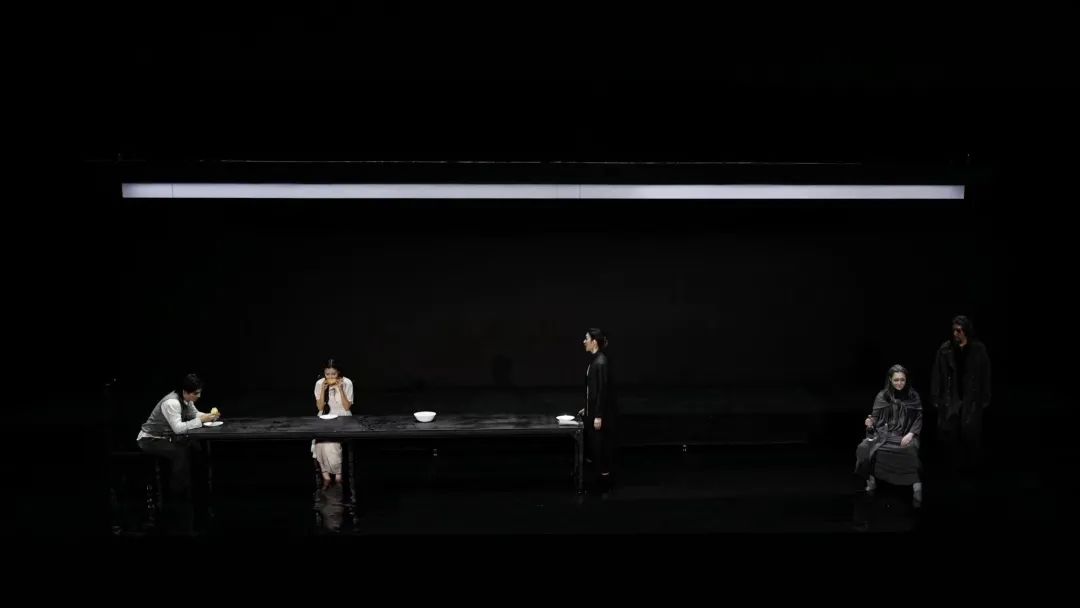

在最终的设计方案中,我们取消了过于繁琐的高低平面以及细碎的灯管,而是将其整合成为一个巨大的方形水池,上面担着一个长13米可快速推移的平台,从正面视角看这个平台仿佛漂浮在整个水面上。同时在整个舞台的前半部,遮挡一块纯黑色景片,把整个舞台演出区域缩小,使这个家显得狭窄、阴暗。在戏剧高潮时,黑色挡板升起,观众视角一下开阔从而看到后区大面积的水,也是女儿最终走向死亡的大海……

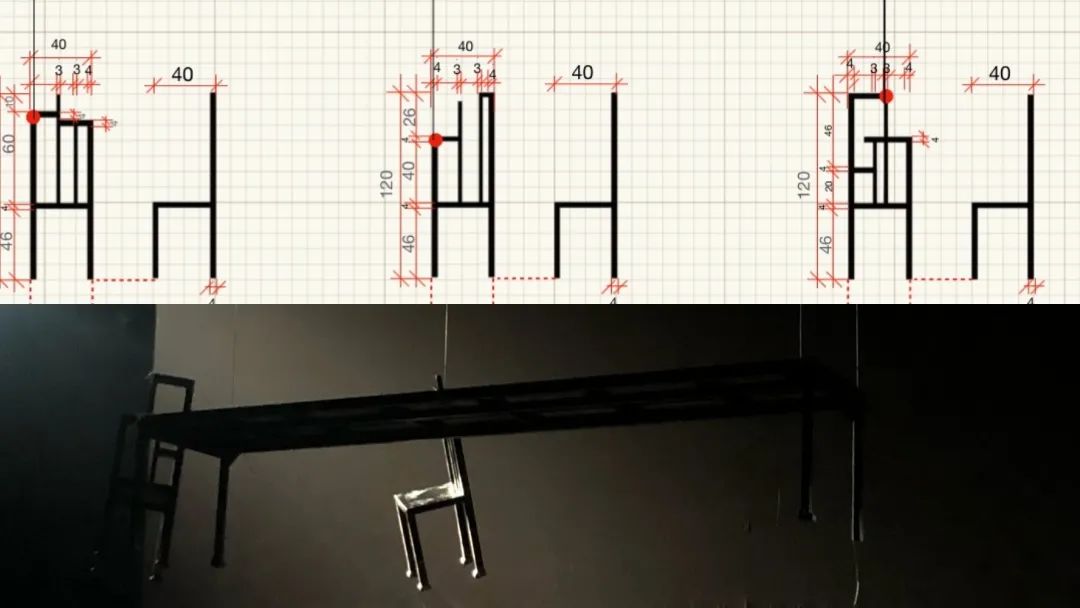

在道具的处理上,我们重新设计了这个家的家具,将桌子的长度拉长至3米,不仅使它的功能性发生改变,同时也符合整个视觉的构成,包括椅子也是根据人物的性格重新设计的。在这里我们重视道具的体现,认为道具往往是舞台设计中很重要的一部分,它同时应该也是符合整个剧作和舞美的风格的(如图3)。至此,舞台上大的视觉形象已经确定。

▲图3

三、关于观演关系

▲图4

四、结语

在一台戏的呈现过程中,技术是我们不能忽略的,在舞台上使用水的元素,其实在国内外舞台上是非常常见的,所以在设计之初,我们并不认为这是一件非常困难的事,但是案头容易,实现却难,在剧场全都是电路的情况下使用水,本身就是一件非常危险的事情。此次实践也充分了解了下雨装置和水循环技术,这对我来说也是受益匪浅。实践出真知,这在剧场中是显而易见的,也让我对自己的专业有了更加深入的了解。

演职人员

原 著:约恩·福瑟 (挪威)

剧本翻译:邹鲁路

导 演:何雁

副导演:张曦月

形体指导:孟小军

舞台设计指导:姜明会 王履玮 徐肖锋

灯光设计指导 :沈倩 罗林 努尔夏提·艾合买提

服装设计指导:潘健华 陆笑笑

化妆设计指导:冯燕容 石磊 徐旺

声音指导:张志勇

舞台设计:黄逸 张琬琳 李欣颖 秦晨 佟明辉

灯光设计:吴雨峰 姜金伶 曹天成 叶斯宝力 尹汀兰

服装设计:张帆 施欣怡 张迪 李彦芯

服装助理:陈晴 徐航 吴沛坚 刘墨研

化妆设计:咸新页 夏斯文 汪书戎

化妆助理:闻碧霄 徐航

道具设计:秦晨

海报设计:张艺飞(特邀)

场刊设计:佟明辉

制作人:徐晨子

技术总监:吴天一(特邀)

制作助理:斯佳圆 范睿仪

舞台监督:斯佳圆 李培艺 范睿仪

袁鑫慧 张紫月 张金金

宣传:廖荣吉 张金金

造型拍摄:尹雪峰(特邀)

剧照摄影:尹雪峰 王犁(特邀)

演员:刘怡辉 方怡然 杨真多杰 陈雨贤 李君婕 王旭 闫猛 赵梓淇 薛楚俊 张贺雯 尚品余

剧场技术总监:杨翎翔

剧场统筹:刘盛元

剧场灯光技术:徐干

剧场音响技术:管颖颢

剧场技术统筹:羌海霖、周进

剧场木工:陆平

剧场物业:刘艳达

特别鸣谢:

陈子平老师、傅建翎老师、沈亮老师、石昊老师、朱志钰老师

剧照来源:尹雪峰

剧情简介及作者介绍来源:何雁、廖荣吉

设计图来源:张琬琳 李欣颖 黄逸 秦晨 佟明辉

责编:mt

媒体合作平台

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “中国舞台美术学会” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。