- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 | 姜俊:一次存在主义式的双向拓展:汪正虹雕塑作品展“非常童心——记忆的不识不知”

-

原创 2021-12-27

一

有着镜面反射的、九个不同大小娃娃形象的不倒翁矗立在展厅空间之中。它们周围还遍布着同样有着镜面反射大小各异的植物和动物玩偶雕塑。一颗金色气球造型的不锈钢雕塑作为点睛之笔悬挂在顶上,留下一根长长的带子,仿佛真是一颗被天花板阻挡向上升腾的气球。整个展厅俨然成为了一个童趣盎然的游乐场。

当人们走入展厅,即围绕在不倒翁周围的“荆棘”丛林,就会看到自己变形的身形映射在众雕塑的镜面不锈钢表面上;当人们推动其中的娃娃们,它们后倾随即慢慢反弹,在摇晃中逐渐恢复到重新的平衡。当人们穿梭于20余件大小各异的雕塑之间,其中九个不倒翁此起彼伏地摇晃着,无数个自己也在镜面反射间同样此起彼伏,四周墙上映射着不锈钢镜面的反光,产生出波光粼粼的动态效果,仿佛脚下的大地、周遭的世界都在摇晃,眩晕之感弥漫在感知的平面上……

▲ 展览现场

雕塑、空间和观众动态地浑然一体。单件作品融于其中,互相关联,形成一个矩阵。艺术家汪正虹正是利用不锈钢的镜面反射创造了一个摇晃、不稳定的体验场域。

▲ 展览现场

二

雕塑中的“场域性”这一概念出自极简主义。在罗伯特·莫里斯(Robert Morris)1966年的文章《雕塑笔记之二》(Notes on Sculpture:Part II)中写道:艺术作品要“脱离作品性,使其跟空间、光和观众的视域发生关系”。 这表明了艺术家意识到,作品意义必须要在和环境的关联中才能被感知,莫里斯的这一认知来自于他对于格式塔心理学和现象学的研究——只有在图和底的互相关联中,意义才能显现。

虽然都在场域范畴中,但和汪正虹的作品不同,极简主义雕塑将艺术家的主动性降到最低,甚至消失。雕塑被还原为大工业时代喜闻乐见的几何构建,因此也可以被理解为一种“负”雕塑。单调无意义的雕塑就不再是一个自足的存在,它的“负”造型反而使得“环境”或“场域”显现出来,因此观众对于整体场域的感知就成为了二战之后艺术的革命性转向。莫里斯写道:

我们与客体保持必要的更远的距离,以便看到它的全部,而正是这种距离建构以一种非个人或者说公共的模式。然而,也正是这种主客体间的距离创造了一种更为扩展的场景,因为身体的实际参与开始变得必要。 (Robert Morris,225)

▲ 展览现场,罗伯特·莫里斯,无题,1965

其中身体性的参与使得感知获得了更大的维度,也就是他所谓的“扩展的情境”(extended Situation)。如果我们回看莫里斯1965年的作品“无题”,那么我们就更容易理解汪正虹的作品所带来的场域效应。四个齐腰高的镜面立方体摆放在展示空间中,从造型上几乎没有任何可以值得称道的雕塑性特征,与此同时它们的镜面效果形成了和周围环境的互相映射,场域性因此被开启了。当人进入并在空间中游走时,在镜面的互相映射中人们感知到了“场域”——空间作为了一个艺术设置包围着观众的身体。

在雕塑的创作实践中莫里斯这一方向的作品第一次改变了主体和客体分离的观看,实现了一种被艺术环境包围的主体感知模式。这也使得后来镜面反射和场域营造在雕塑创作的手法上形成了紧密的关联,就如同我们在丹·格雷厄姆(Dan Graham),以及安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)系列作品中所看到的那样。

三

虽然镜面反射创造了场域,但汪正虹的作品却绝非极简主义,因为艺术家的主动性并未被消解,相反这些作品都是有着可爱娃娃造型的不倒翁,以及展现为各种童趣盎然的动、植物形象。也就是说,艺术家在一方面受到了极简主义场域化雕塑的影响,而在另一方面却又可以链接到和极简主义几乎同时出现,但相悖的波普雕塑。我们甚至可以更明确的将其追溯到美国波普雕塑家克莱斯·欧登柏格(Claes Oldenburg),或者是其后续者新波普(Neo-pop)艺术家们,如杰夫·昆斯(Jeff Koons)。

欧登柏格的雕塑,特别是20世纪60年代以来的公共艺术作品代表了波普雕塑的一种类别,它通过过度放大日常用品的尺寸,并使其卡通化,造成了一种诡异且幽默的荒诞气氛。他在他的公共雕塑中大量使用了艳俗的色彩、当代的工业材料和无聊的主题。对此欧登柏格认为,他的雕塑是“用轻浮反对庄严,用色彩反对无色,用金属反对石头,用简单反对复杂的传统”。这些波普元素的聚合仿佛是对身后那些自命不凡、矫揉造作的古典建筑发起的一次次攻击,因此他的许多大型公共雕塑在被公众接受之前都会引发保守主义民众和批评家的争议,甚至是唾骂。

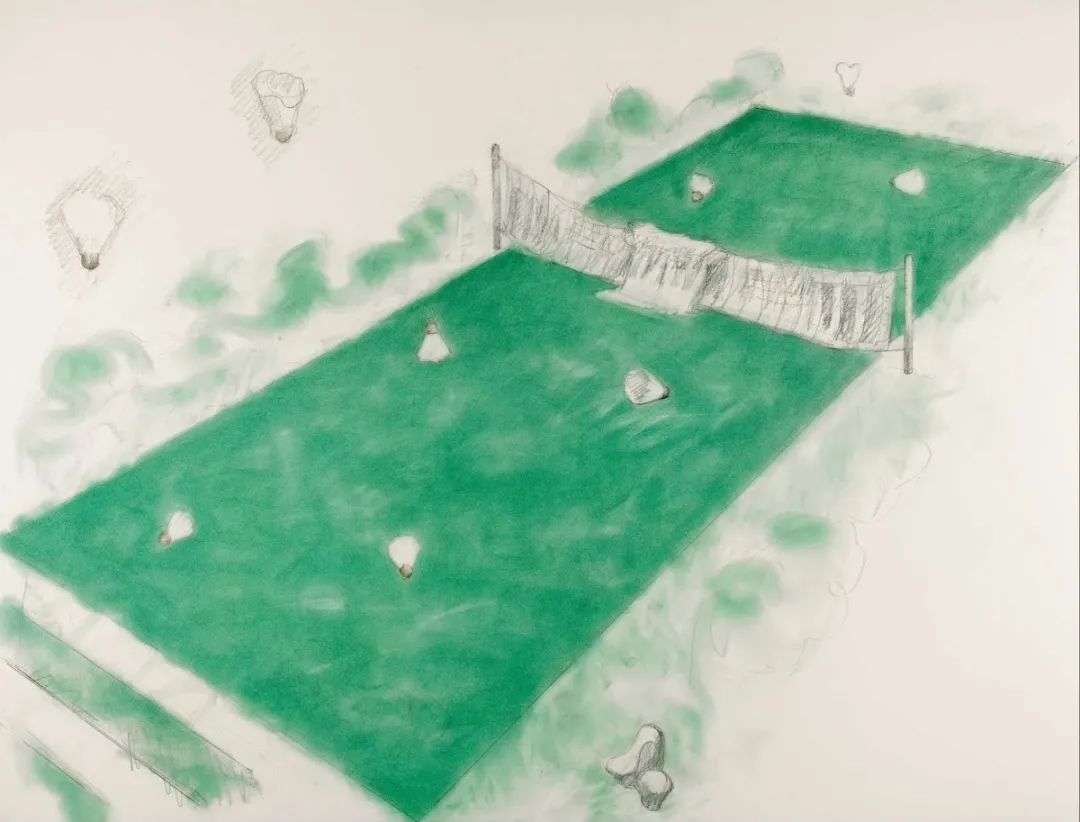

在1992年为纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Atkins Museum of Art)设计的巨大雕塑“羽毛球”中,我们不难看到欧登柏格和他的妻子库斯杰·范·布鲁根(Coosje van Bruggen)对于现实的颠覆力。面对代表精英的文化机构和建于1933年博物馆的新古典主义建筑,他们调侃式地在建筑前、后的方形草坪上分别各安置了两座巨大的“羽毛球”型波普雕塑。每只“羽毛球”重2.5吨,高近5.5米,直径约为4.8米,在风格上和长条形的主体建筑产生了强烈的冲突,后者代表了精英文化,而前者则呈现为大众流行的卡通造型。这一无厘头的布局使得博物馆在鸟瞰中戏剧性地转变为了羽毛球竞技场上的中界隔网。也就是说,欧登柏格的这一波普传统也同样注重观众具身参与的场域性。当观众穿梭于雕塑环境之中时,艺术作品超尺度的夸张使得雕塑周边纪念碑式的建筑空间突然分崩离析,固有的意义不再如此笃定,一切被悬置了起来,足以引发人们对于民主社会中文化区隔的深思——是大众的还是精英的?或者既是精英的又应该是大众的?

这一波普的场域性传统我们无疑也可以在汪正虹本次展览中看到。而从外观来看,其中的每一件闪闪发光的巨大不倒翁娃娃与其说源自欧登柏格的影响,不如说更容易让人联想到杰夫·昆斯那些同样巨大的、不锈钢镜面的“气球玩具”系列,如“气球狗”(Balloon Dog)和“气球猴”(Balloon Monkey Blue)。

虽然我们在二者的外观上看到了某种视觉的共性,但在气质上和创作意图上汪正虹的作品却与昆斯大相径庭。昆斯的创作继承了沃霍尔和杜桑,更观念性,不带情感地直接模仿和放大我们在日常节庆中喜闻乐见的艳丽装饰,就如美国艺术批评家罗伯特·罗森布拉姆(Robert Rosenblum)所言:

他的作品“挑战我们对于美丑的预设观念,强迫我们正视厌恶与诱惑一起构成的荒诞而复杂的聚合体——正是这样的聚合体构成了媚俗世界的标志物”。

那些放置在白色底座上的巨大不锈钢彩色雕塑,以单体陈列的方式展现,是我们时代艳俗日常的纪念碑,它是非场域性的。相反,汪正虹的作品都没有底座,它们构成了一个游乐场,欢迎观众的参与,因此也更接近莫里斯和欧登柏格的工作,更场域性。

▲ 杰夫·昆斯,气球狗 , 1994-2000,

四

总的来说,汪正虹的作品从形式和外观看虽然有场域性,又很波普,但它们既非极简主义,也非正统的欧登柏格,更无法被纳入类似昆斯的新波普主义名下,她的作品在内核上却更象征主义和存在主义。不同的九个娃娃形象带有艺术家强烈的主体性色彩,是她的化身——屹立不倒的娃娃形象成为了她生活体悟和憧憬的幻化,既坚毅又充满童真。在艺术家讨论自己作品的时候,她更愿意将其溯源到她的童年经历与感受,以及对于已故父亲矛盾的爱和强烈的追思。我们无疑还可以在女性主义的表达下去解读她的作品,本次展览的策展人谢素贞将其形容为:

成功地将儿时的记忆转化为一种娃娃的图腾,将形成自我人生观和文化观的个体经验浓缩到这样一种互动的、卡通的、纯真的形象之中。

在“荆棘”丛林中的不倒翁,无疑在今天还带有某种存在主义气质,可以被理解为在疫情下人类精神的隐喻。当不倒翁们在空间中此起彼伏的摇摆,折射在四周墙体和天花板上的不锈钢反光同时波光荡漾;当观众们穿行于空间之间,他们的镜像投射在不倒翁身上,一样随之翩翩起舞。世界在摇晃中仿佛陷入倾覆,又逐渐缓慢地恢复平静,等待着下一次动荡周期的来临……。

每当灾难降临,人们便开始重新反思生活、生命的意义,以及我和他人、和这个世界的关系。存在主义哲思仿佛和灾难与危机共生,也周期性地回归,不厌其烦地启示身陷囹圄中的人们:人的存在并没有本质,它的意义呈现在某种动态平衡之中。正如经历过20世纪最动荡岁月的萨特所言,人的存在在根本上是虚无的,这反而赋予了恐惧虚无的人一个永恒的使命,即在不断和外部世界的博弈中,创造自我,填补虚无,获得某种生命的本质和存在的意义。

五

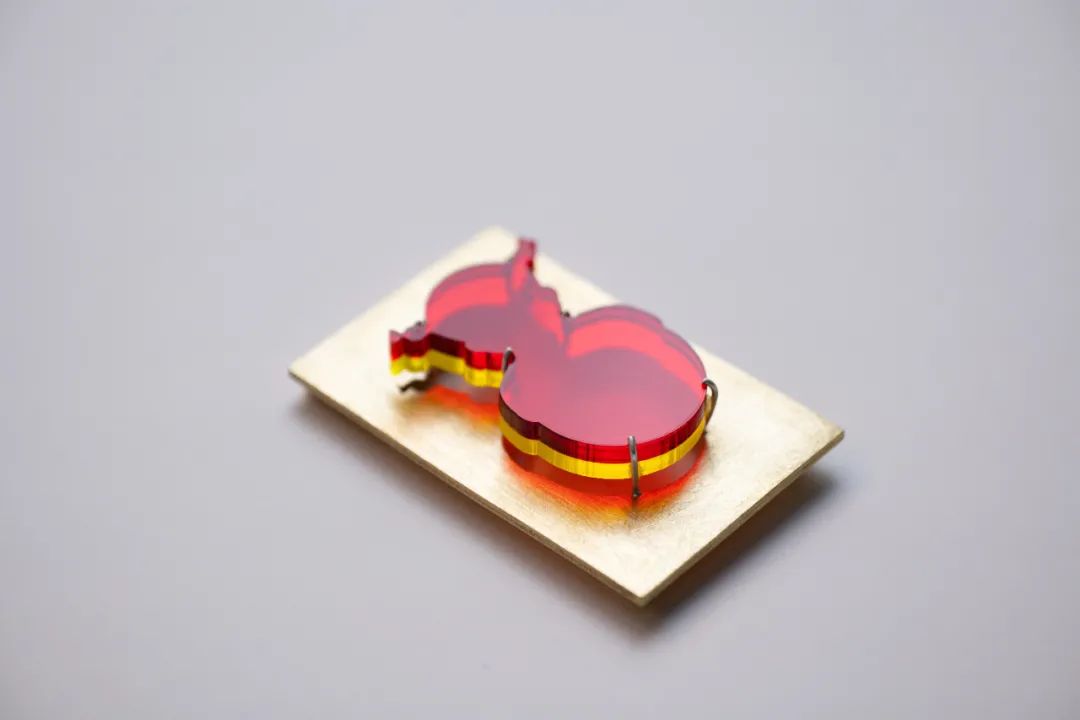

汪正虹的作品既回应了自我的成长经历,同时又在疫情蔓延之时与普遍的存在主义式追问实现了完美的共鸣。除此之外她作品的另一个特点和创新还在于,不仅创造了雕塑的场域性互动,即身体和外部空间的关系;同时还将雕塑延伸到微观,即作为首饰的微型雕塑和身体空间的关系。

艺术家汪正虹除了雕塑家身份之外,她还曾在比利时学习了当代首饰设计,并有着丰富的设计经验。本次展览“非常童心”也可以理解为她从首饰设计返回当代雕塑创作的“重新出发”。

▲ 首饰2

拥有雕塑家和创意首饰设计师双重身份的她一直以来希望在雕塑与首饰之间找到一座可跨越的桥梁。她认为:

雕塑是空间的首饰,首饰是身体的雕塑。雕塑和首饰虽看上去大相径庭,但本质上却只有一念之差。

在本次展览中汪正虹正试图打破人们对于雕塑与首饰区分的固有观念。她为20余位观展嘉宾提供与雕塑作品拥有相同美学逻辑的首饰,并称之为身体雕塑,让他们穿梭于展厅之中,使得佩着于身体之上的小型雕塑与放置在展厅之中的大型雕塑形成一种互动与对话。

▲ 首饰3

这种首饰与雕塑的交互也可以被理解为一次雕塑双向拓展的实验:一方面艺术家继承了极简主义和欧登柏格所开创的场域性和参与互动性,即创造了一种充满童趣的存在主义反思空间;另一方面她又将雕塑延伸到微观的层面,打破了传统首饰的身体装饰性,实现了外部的雕塑场域和身体的雕塑场域的贯通。

▲ 展览现场 佩戴身体雕塑的嘉宾,左一香港菓心艺术顾问创意总监江欣桦、左二上海震旦博物馆馆长黄圣智,左三宝龙集团董事许华琳,中间艺术家汪正虹,右二策展谢素贞,右一上海宝龙美术馆执行馆长王晓松

关于艺术家

关于作者

展览信息

非常童心——记忆的不识不知:汪正虹个展

艺术家:汪正虹

策展人:谢素贞

学术主持:许江

时间:2021.12.11-2022.1.9

地点:上海宝龙美术馆5号厅

地址:上海市闵行区漕宝路3055号

(凤凰艺术 独家报道 撰文/姜俊 责编/祝明惠 dbk )

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “凤凰艺术” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。