- 0

- 0

- 0

分享

- 王伟彬:策展人要常【琢·磨】,从内容到内容

-

2022-11-11

众妙之门

从内容到内容:重构我们的展陈语言

我们已经走的太远,以至于忘了为何出发

—纪伯伦

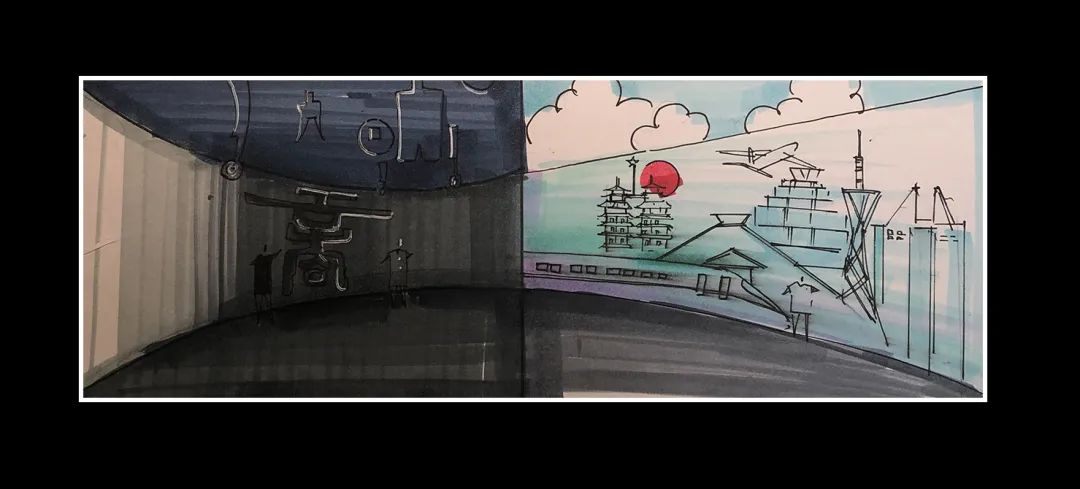

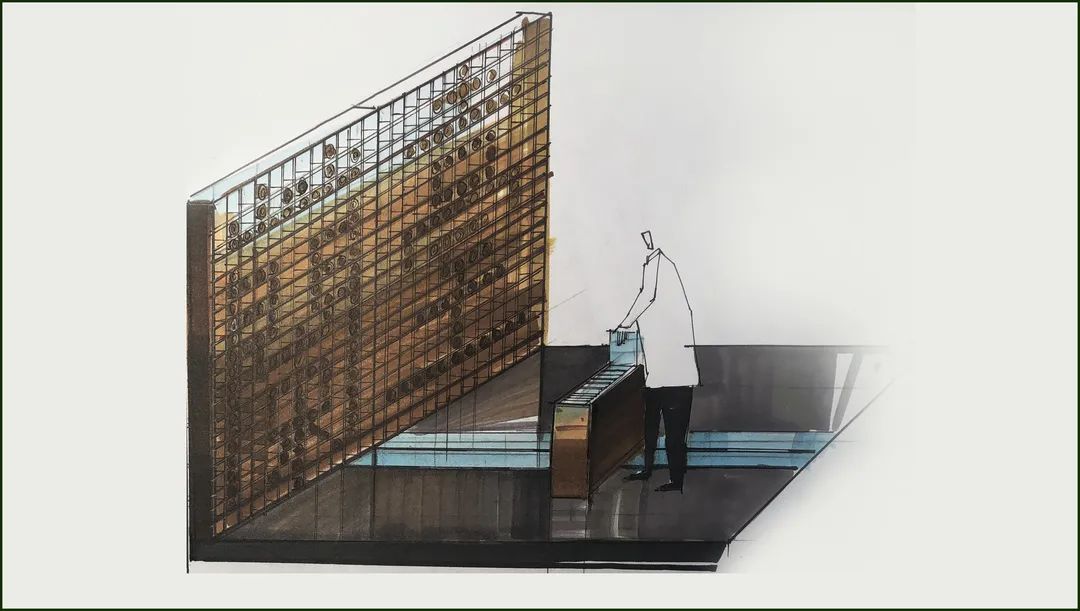

图|豫商博物馆序厅

图释|整个效果以“鼎”“钱币”符号作为设计的出发点

回看数年前某大学的商(业)文化博物馆方案后,发现忽略了该项目展陈的重要核心:“商”的起源。

《商颂·玄鸟》:天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。古帝命武汤,正域彼四方。相对于数千多年后当下的唯物观,商代“天命观”得以让“玄鸟生商”的神话传说深入人心,成为追溯商民族历史渊源的重要叙事主题。但是做方案时,我并未意识到这个核心内容,且混淆了“商”“鼎”的主次关系,因为我就工作生活在郑州(商都),并且城市还有一条主干道是以商鼎命名的。所以从构思时就错将“商”等同于“鼎”,并将其作为整个博物馆叙事的出发点。加之这个方案是为了表现“商”“商业”“商文化”,在效果设计时又很自信的加上了各种钱币的符号,因为在已有的认知里商业等同于交易,交易等同于钱币。从表现的角度来看上边这张效果,整体表现还算绚丽,但是回到展陈叙事的角度:差强人意。

读到“玄鸟生商”这个典故,已是完成方案的数年后了。在唯物观的今天去看“吞卵生子”是有些难以置信,但是“玄鸟生商”却是“商”这个展览绕不开的内容,更是整个叙事的出发点。回顾当时方案,整个展厅却无一展示。原有效果图顶部的的钱币造型,刀币、半两、铜钱酷炫的表现效果也未展示出钱币的雏形——贝壳(币)。以上这两点确实值得反思。

图|贝币

图释|贝币是指先秦时期以海贝充当原始货币。早在夏晚期,贝币已得到使用,商周时代则更为普遍了。

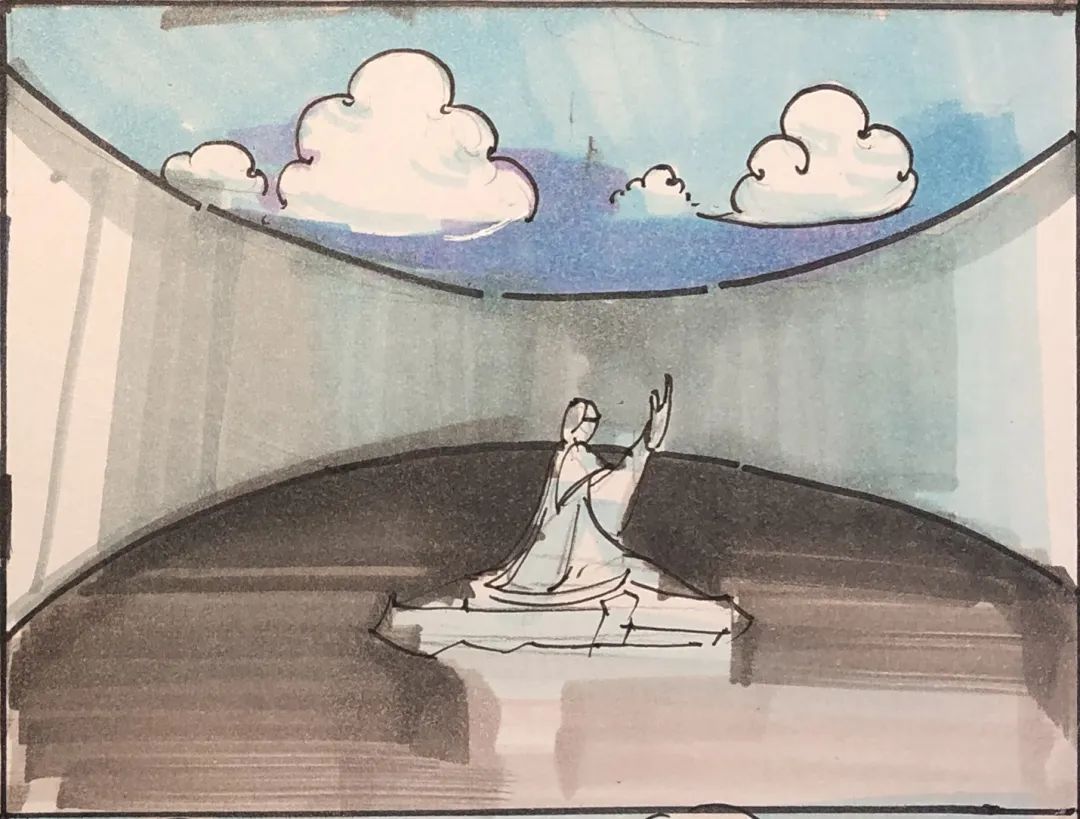

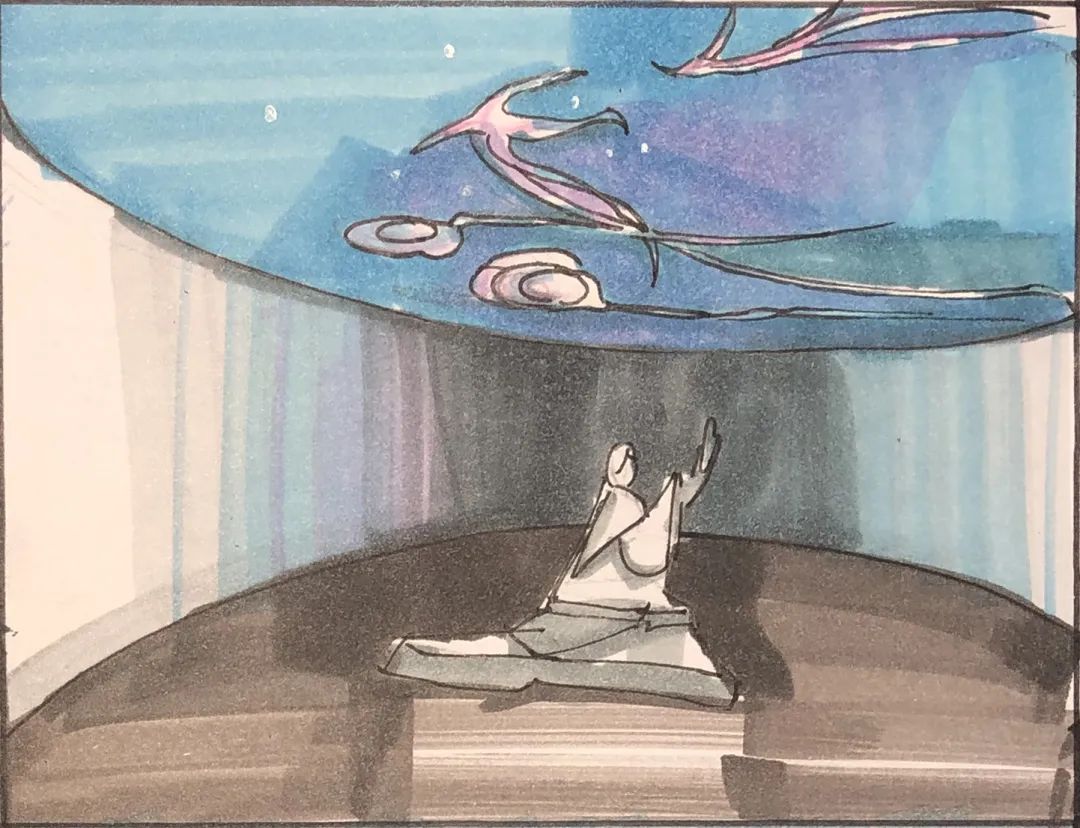

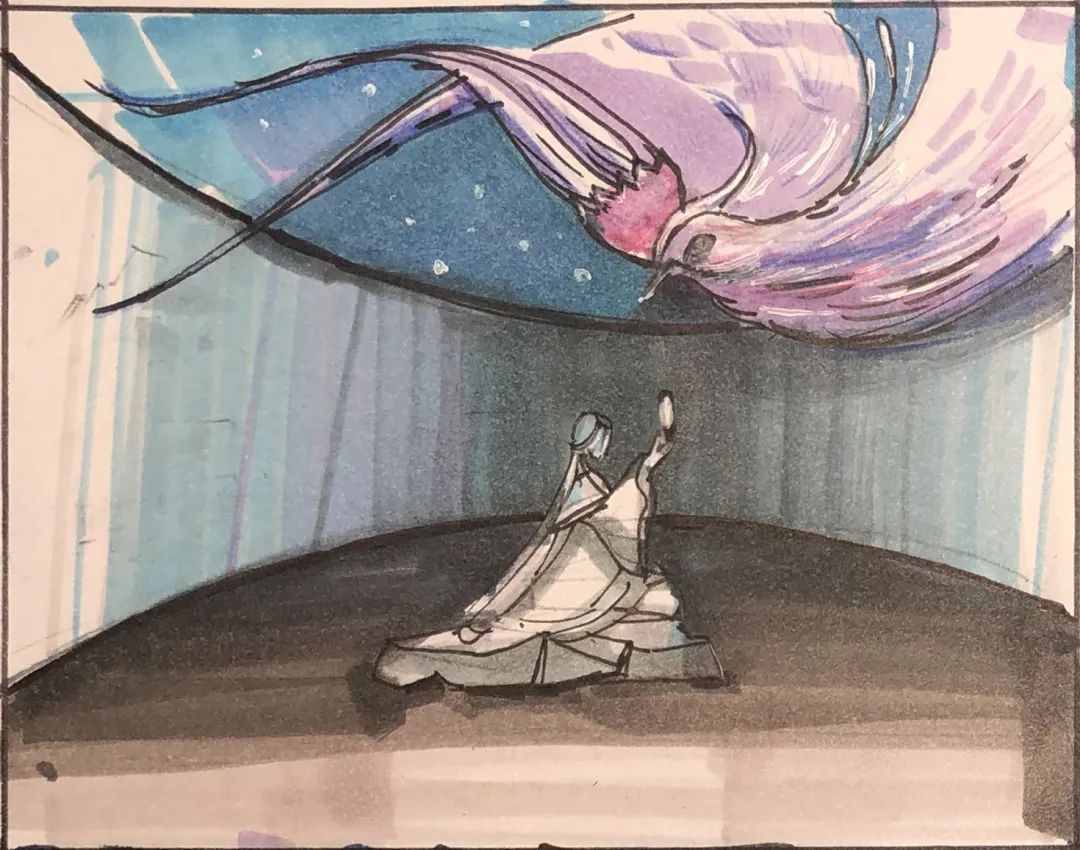

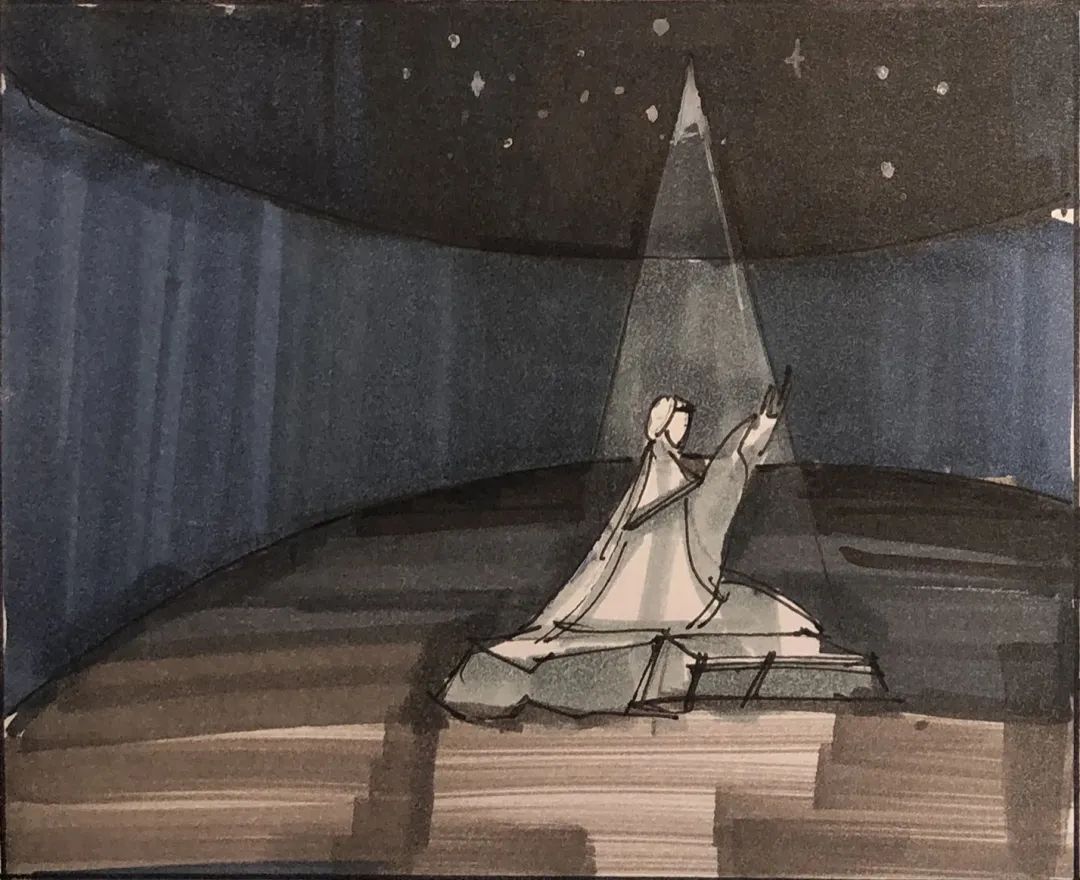

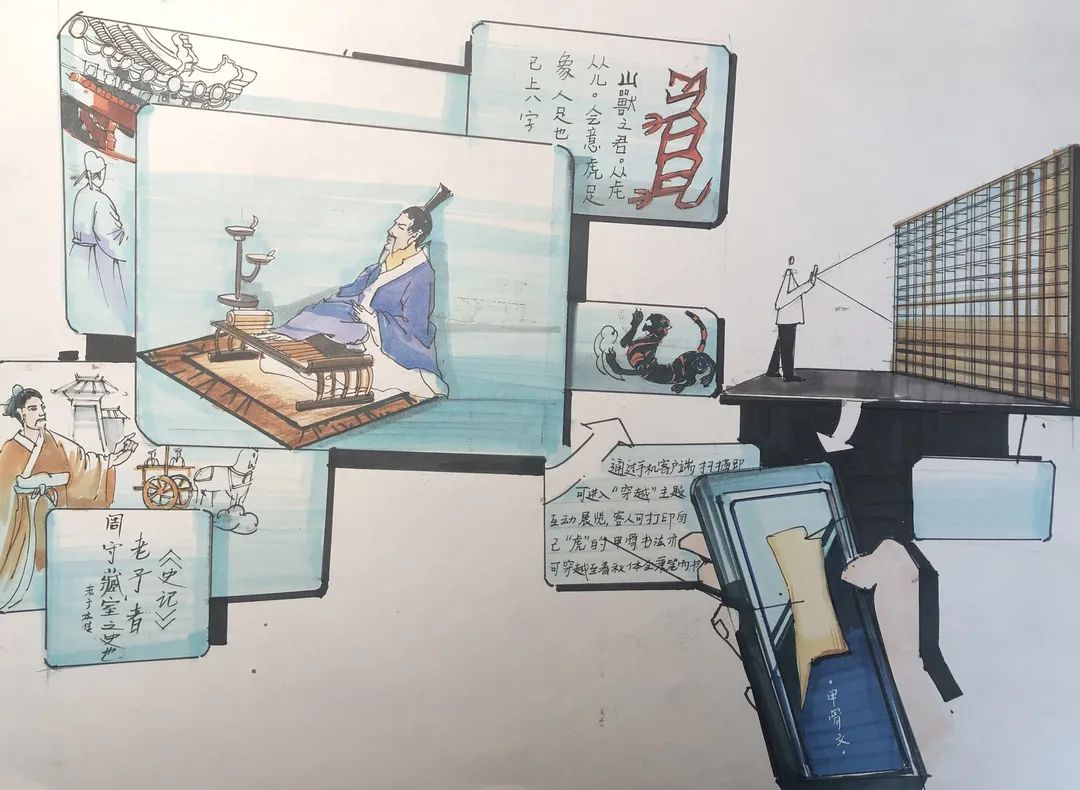

图|豫商博物馆序厅手绘草稿

图释|整个序厅设计以玄鸟生商、革故鼎新、“在祀在戎”等内容作为展陈叙事的出发点

通过分解“玄鸟生商”的节点叙事情节,我试图把整个展陈内容的起因(天命玄鸟)——过程(吞卵生子)——结果(降而生商)做了舞台剧的接续性展示。

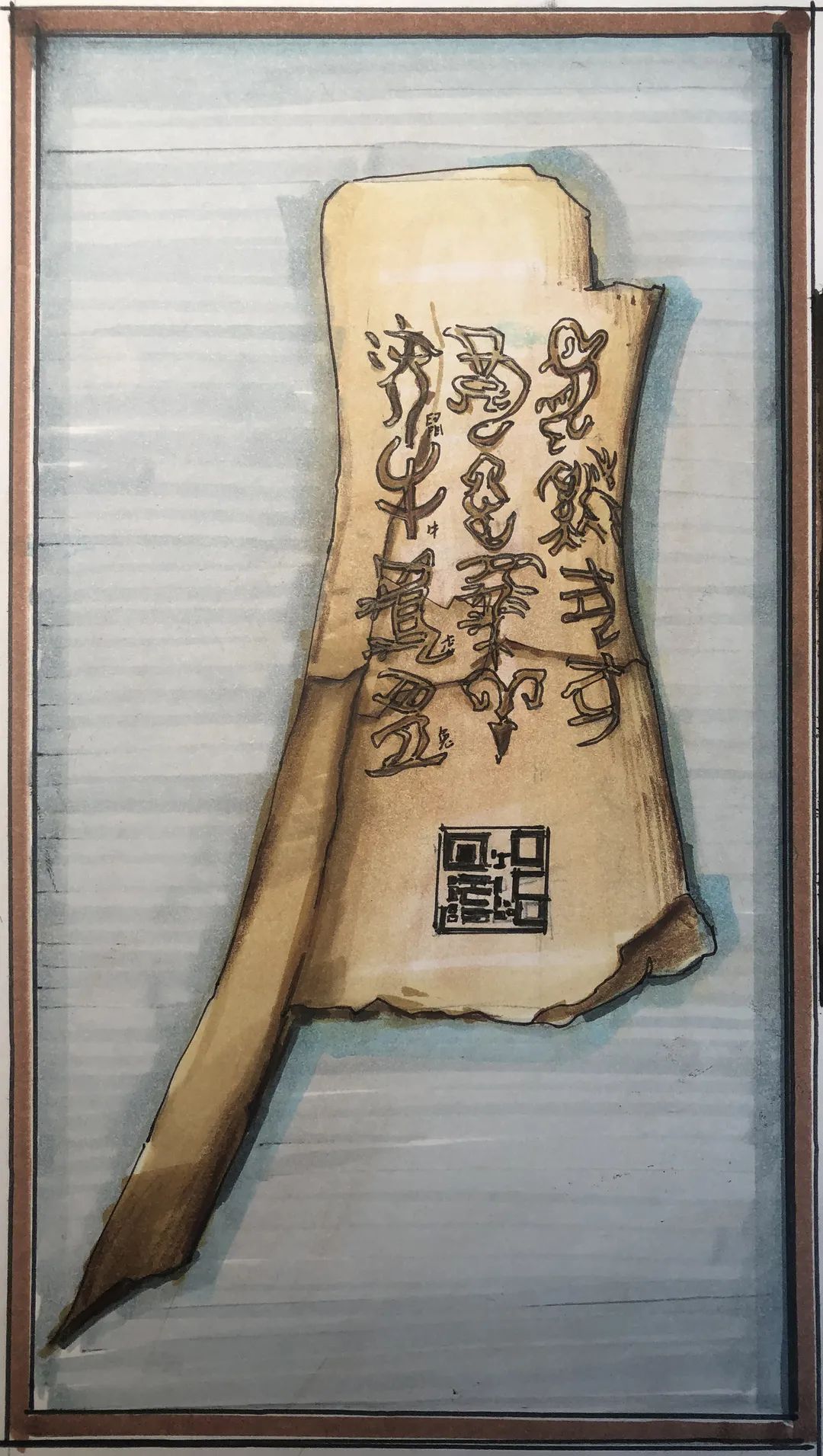

图|娀简吞鳦卵生契叙事性草图

图释|融合场景及多媒体手段展现“吞卵生子“的传奇故事

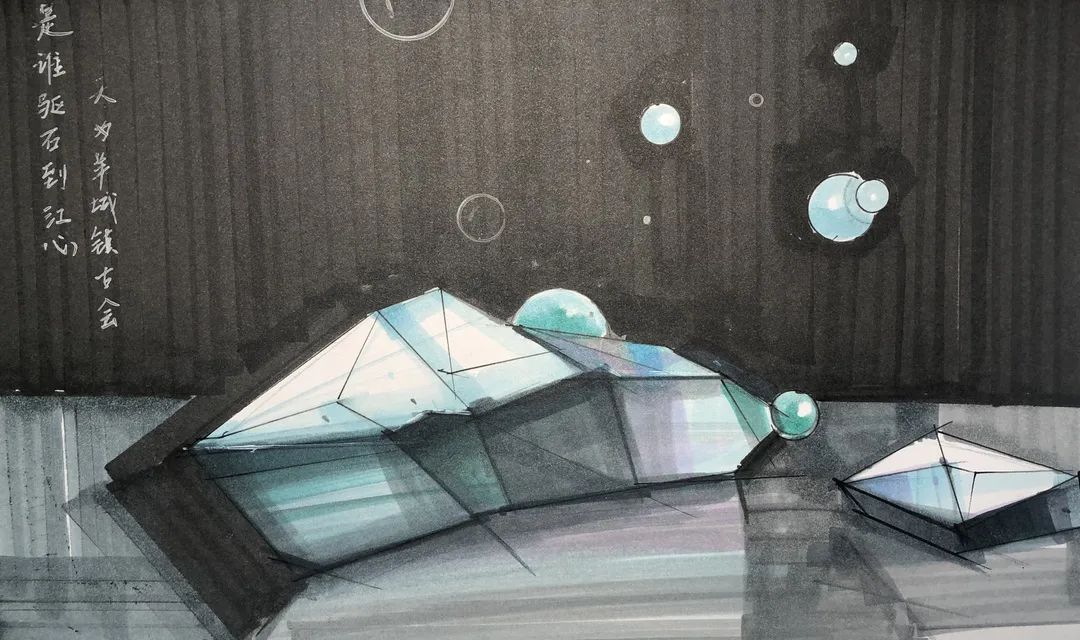

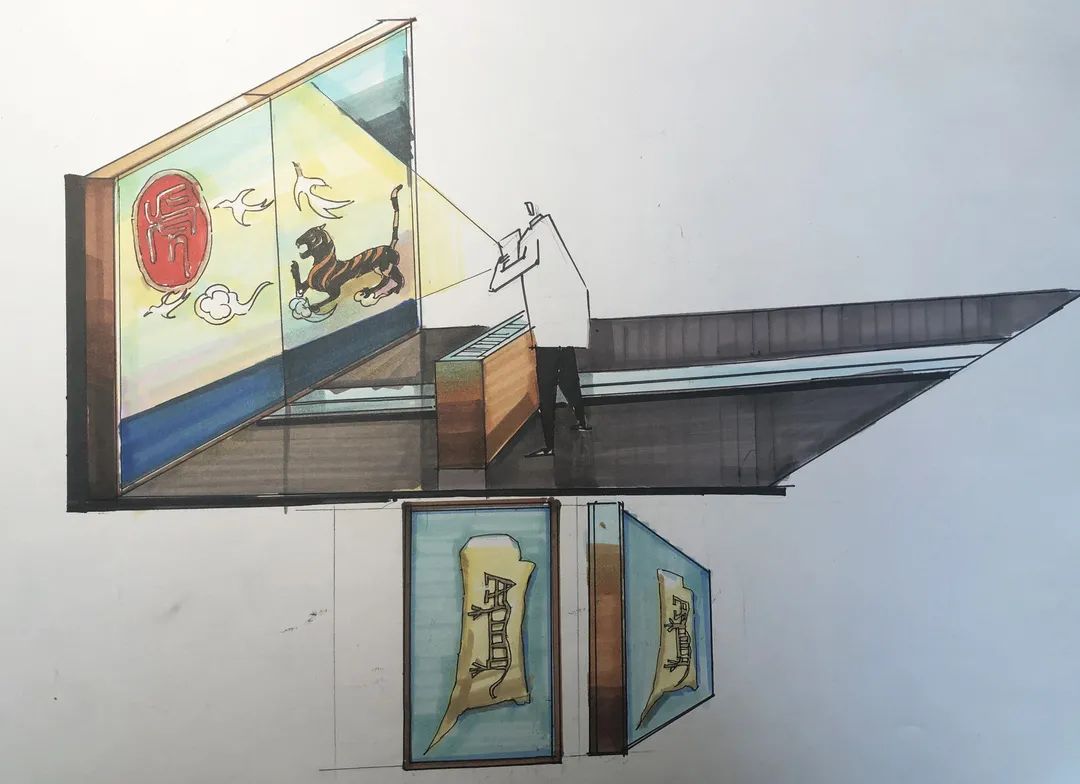

图|“商城穿越”叙事性草图

图释|“商城”,从上古至今已经发生了翻天覆地的变化。观众通过穿越这数千年的时空感受赫赫“商”文明

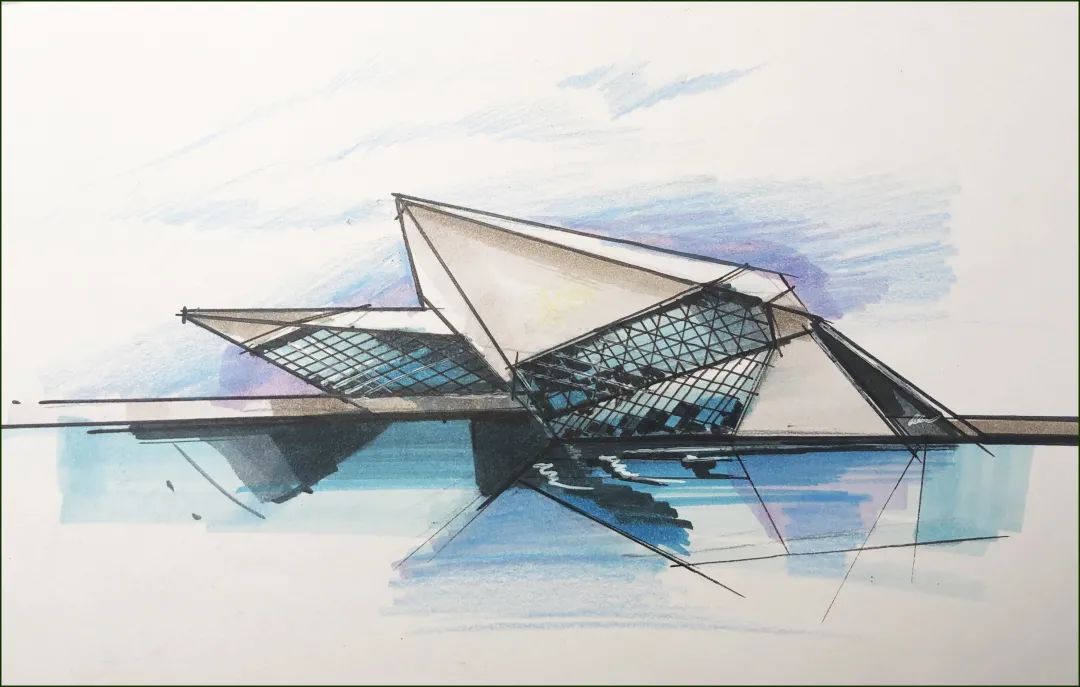

图|广州歌剧院手绘草图

图释|扎哈的圆润双砾方案暗合了“珠江”的美丽传说

提炼

“广州”的主题叙事元素,大致可以从历史、地理、人文、现代等方面进行逐一选择。

历史元素:南越羊城

地理元素:云山珠水

人文元素:岭南文化

现代元素:前沿激情

筛选

图|《海珠石》叙事性草图

图释|珠江中的巨大“海珠石”成为整个展陈叙事的出发点

定案

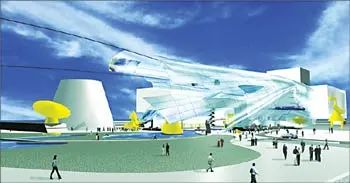

图|广州歌剧院蓝天组设计方案

图|广州歌剧院库哈斯设计方案

图|孔子博物馆主展区入口造型

图释|整个设计以“玉琮”创意,无不体现“寓礼于玉”

图|玉琮

图释| 玉琮是一种内圆外方筒型玉器,是“以黄琮礼地”的礼器

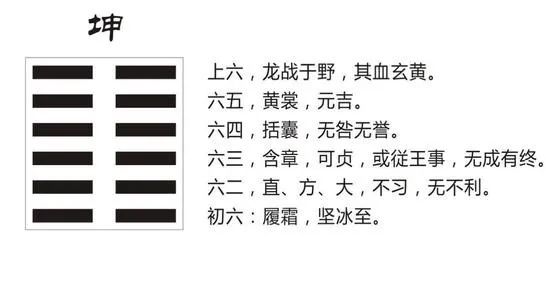

图|《易经》坤卦

图释| 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。坤卦展示像“坤”的形势下各种变化的可能性。形象说明当前主客关系状态

图|《习近平扶贫论述摘编》

图释| 本书内容,摘自习近平二〇一二年十一月十五日至二〇一八年六月期间的讲话、报告、演讲、指示、批示等六十多篇重要文献

《习近平扶贫论述摘编》:

一、决胜脱贫攻坚,共享全面小康

二、坚持党的领导,强化组织保证

三、坚持精准方略,提高脱贫实效

四、坚持加大投入,强化资金支持

五、坚持社会动员,凝聚各方力量

六、坚持从严要求,促进真抓实干

七、坚持群众主体,激发内生动力

八、携手消除贫困,共建人类命运共同体

在汇报方案时候,我着重讲了八个柱子对照的八部分内容。这个想法与现场主管领导的思路还是比较一致的。回到内容上说,二〇二一年是建党一百周年,是中国共产党带领中国各族人民从站起来到富起来再到强起来的伟大转折。脱贫攻坚的胜利更是中国共产党向全国各族人民及全世界兑现初心的见证;脱贫攻坚奠定了中国特色社会主义现代化建设事业的根基。脱贫攻坚的胜利对我们党和国家的“梁柱”作用可见一斑。

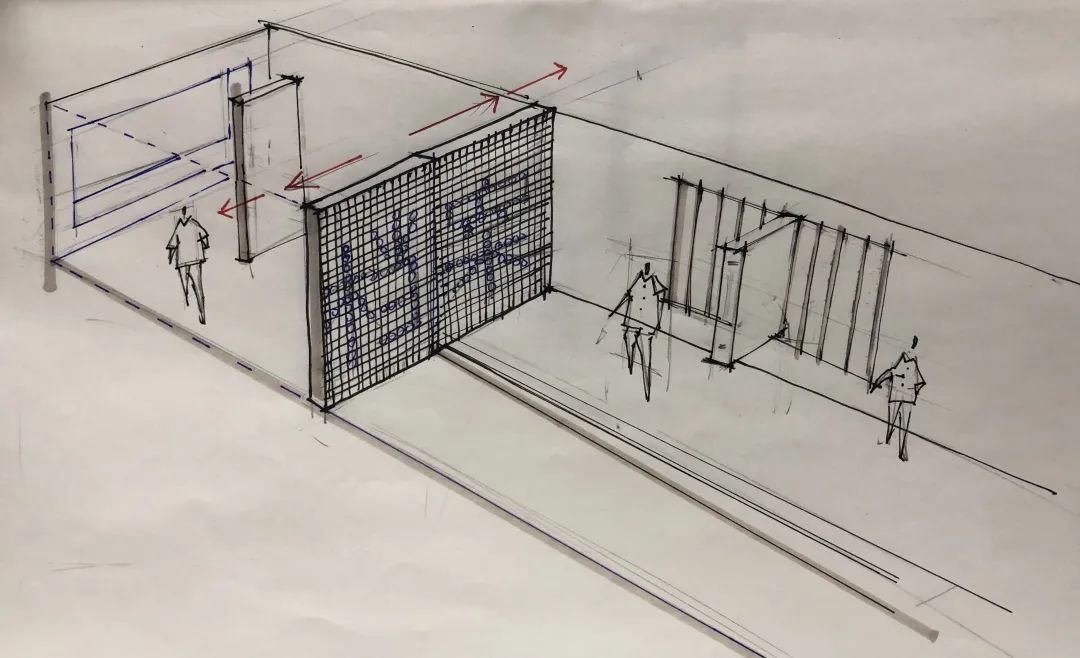

图|序厅“四梁八柱”叙事性草图

图释| 八个“梁柱”造型对应《摘编》八个“章节”

图|《河南省脱贫攻坚成就展》序厅实景照片

图|展区“风起桐林”展陈叙事性草图

图释| 以“风起桐林”唱响“兰考之变”,奏响“脱贫凯歌”

图|《河南省脱贫攻坚成就展》主展区一角实景照片。

图|《河南省脱贫攻坚成就展》主展区一角实景照片。

图释|开展时,有淑女端容理古琴,忽闻须臾响急冰弦绝,又闻大珠小珠落玉盘

图|展区“档案之门”叙事性草图

图释| 通过“门”去承载“档案”。设置一种历史仪式感的 “档案”之门,当观众触动“机关”大门便会轰然洞开

图|序厅效果图-

图|序厅效果图二

图|序厅效果图三

图|序厅效果图四

图|展区“兰台之门”叙事性草图

图释| 通过“档案”之门到“兰台”之门的内容转变,提升了对整个展览的可读性和延展性

关于 “ 兰台 ” , 先秦时期楚国已有 “兰台之宫”的说法 , 而汉代的兰台作为一种机构的名称 , 或许只是文雅的修饰 , 如 “ 桂掉兰枪 ” 、 “ 菌阁蕙楼 ”之类 。当然这些仅仅是历史与文学等学术范围所争论的。抛开这些我们回归到“兰台”本身。东汉明帝、章帝时期的兰台 , 是汉代重要的官方艺文机构之一 。兰台文人的成员主要有班固 、贾迪 、杨终 、傅毅等 , 其创作的繁荣局面出现在明帝永平五年至章帝建初中, 共约二十年。《汉书》这部巨著也是班固在这个时期完成。同时兰台作为汉代中央档案典籍库,馆藏包括皇帝诏令、臣僚奏章等,具体主官为兰台令史。班固曾任兰台令史。经过两千多年的演变,“兰台”成为泛指档案保管机构和档案工作的代名词,档案工作者也被称为“兰台人”。“兰台”之门不再是形式上的附庸,从“档案”之门到“兰台”之门若没有甲方对内容深度的挖掘,我想到现在不一定有机会去对整个展览的可读性和延展性有任何提升。

图|展区“甲骨档案”甲骨属相文字叙事性展览草图

图释| 通过手机客户端扫描“甲骨属相文字”下方二维码,破解属相甲骨文字进而唤起观众对数千年前的求知欲

以二〇二二虎年为例,我们在观展群众中抽取虎年出生的参观者,让他从甲骨文中选取“虎”字。这个互动过程可通过现场甲骨档案实体也可以通过手机客户端扫描二维码选取,然后“虎”所对应的档案内容、历史文物、典藏文献即可一一呈现,同时甲骨属相档案复制品可作为预售纪念品。整个互动过程对于参与者来说是需要一个先前认知的文化储备,比如汉字象形造字法则以及对中国古代历史的了解。这个互动的设置在一定程度达到寓教于乐的目的,同时在功能性满足的前提之下又加深了参与者与展览的联系,观众也变成了叙事的一个本体,而不是孤立在外的客体,被动的去接受已有的展陈宣教。

图|展区“兰台”外延性展览草图

图释| 通过查阅预制“档案”,“兰台”之门可通过捕捉预制档案上的二维码,形成一种历史之门轰然洞开的仪式感,观众也变成了整个展陈叙事的一个本体

图|手机端甲骨文互动界面预制草图

图释| 通过手机客户端,参观者可依自己兴趣在档案时空里穿梭,可浏览“秉笔直书”的兰台故事,亦可探索自己与档案的未解之谜

这个互动涉及了一些关于界面逻辑思维的研究。在此我也想与从事多媒体行业的朋友共同写一篇关于展陈互动多媒体运用的文章,欢迎由此想法的朋友指导以共同进步。尽管多媒体数字手段是当下展陈乃至所有设计行业都极力追捧的,但是怎么适度、适量、适时运用,是每一个展陈建设者所应当考究的。我觉得就互动而言应该也是需要构建在扎实的内容基础之上,而不是一味的去堆砌。此方面的考量及论述我后续将另起构思就不再赘述了。

此文谨以鄙人作为设计师的角度及现有认知偶感而发,面对行业领域的顶尖先行者仰之弥高。还请大家不吝指教。

-END-

博展联盟 | 文博行业交流协作服务平台。以行业社群为基础,“共建·共享·共生”为主题,搭建的文博行业协作平台;整合展陈行业资源,提供专项服务解决方案;以行业大数据为驱动力,为平台用户创新赋能;深度挖掘文化IP资源,推动展陈产业升级;促进跨界融合发展,引导行业发展方向。 / 官 方 网 站 /www.518bwg.com

来 源|来自作者投稿

排 版|博小二

声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表博展联盟观点或立场。本文仅用作交流学习使用,图文版权皆归原作者所有,如有关于作品内容、版权或其它问题请于文章发表后的30日内与博展联盟联系。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号博展联盟 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。