- 0

- 0

- 0

分享

- hypersity殊至建筑|拉萨八廓街加卡夏古院更新

-

原创 2025-07-03

“加卡夏”作为城市建筑的的内在价值被提出,源于一位来自虔诚信仰的尼泊尔商人决心对其进行一次脱胎换骨的改造与更新。一方面对危在旦夕的千年老院进行整修,另一方面为后院的私搭乱建进行重建,尝试探索适宜藏式建筑保护、传承与发展的模式,让这座历史悠久的庭院重焕生机。

感谢 hyperSity殊至建筑 对gooood的分享

市寺同构的场域

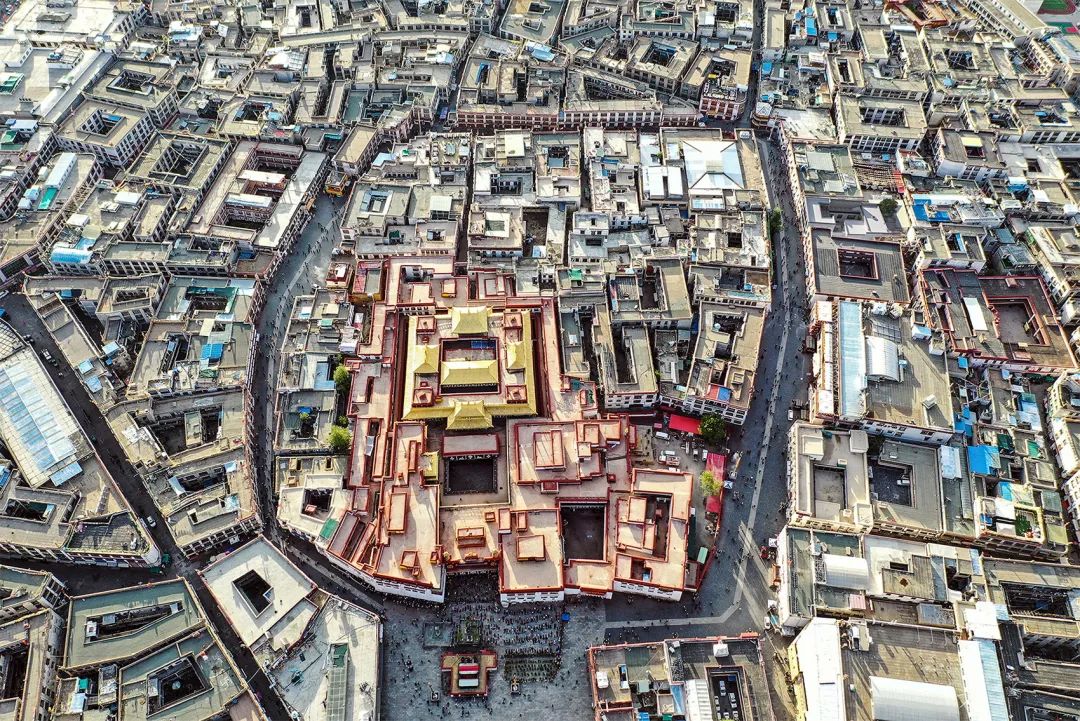

自汉晋之后的丝绸之路、公元641年文成公主带茶入藏,唐蕃古道、唐宋茶马互市等,古道穿越地缘与斗转星移,借青藏高原东缘的横断山脉地区北高南低的汉藏两族往来的地理空间结构,于八廓的行径中构筑了市集与驿站,形成文化融合的直接传播端口。基于此,以大昭寺为核心的拉萨坛城式环形城市布局不仅承载了藏民的神圣生活足迹。

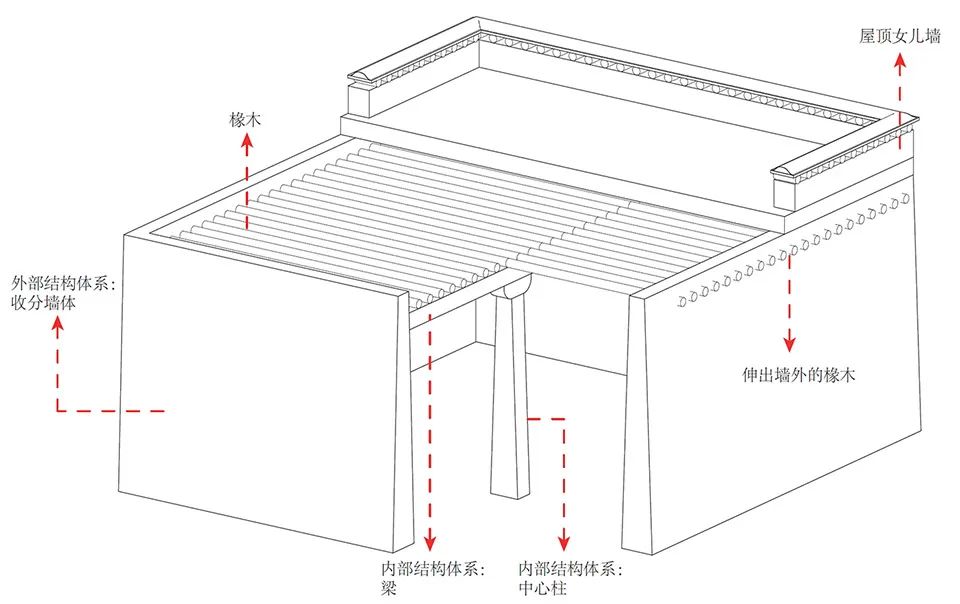

拉萨最繁华的区域,也即围绕大昭寺的八廓街周围路段,分布着大批僧俗官员的官邸、府第及民房、商店、旅馆等。无论寺庙还是民宅,藏族建筑是由一个或若干这样的“中心柱”支撑起整个完整的居所结构体系。居所以有屋顶的四壁以内的空间为“间”,称呼时要在“间”的前面加上内部柱子的数量。如“一根柱子的房间”、“两根柱子的房间”、超过四根柱子的房间可以称为“厅”、“堂”、“殿”等。室内无柱的房间称为“半间”。

八廓街附近的“噶伦”以上贵族府邸,四柱八梁是贵族府邸最高等级的做法, 即在接待贵客的主客厅设四根柱子, 八个顶梁。除此以外, 在其主建筑楼顶的东南角或西北角会开一个显示等级的边窗“热色”, 即“向阳窗”, 其色彩和细部如窗子、斗拱、柱子、栏杆为家族显赫身份的真实展现, 同时也是“泛藏汉”图式的在地性表征。楼地面为楼面防水结构等级最高的阿嘎土。

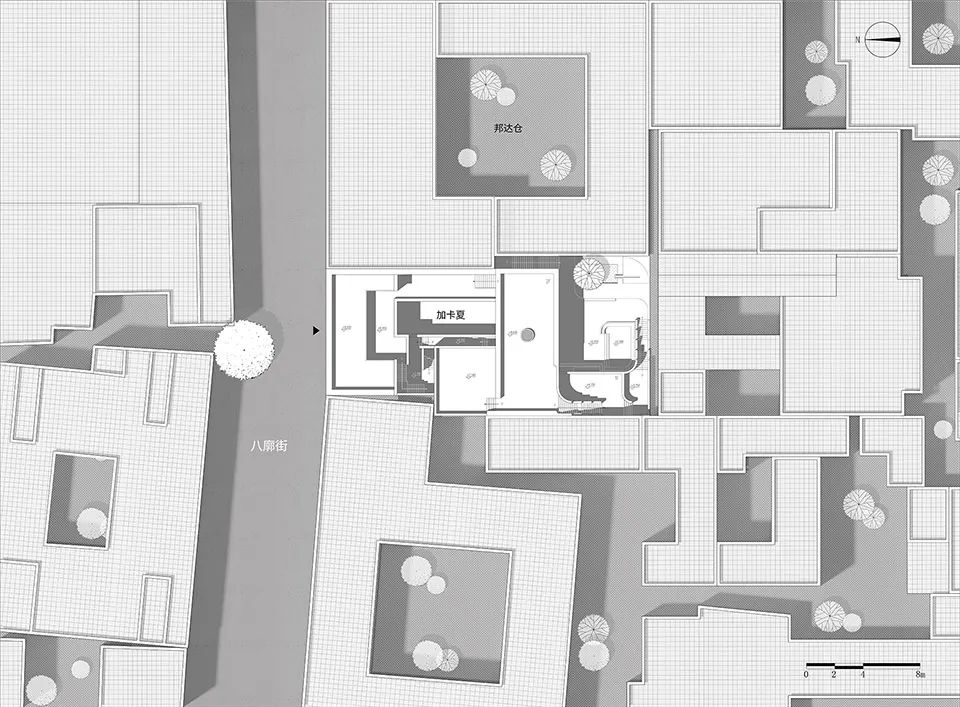

夏扎、扎荣、多仁等代表的贵族家族、活佛的府邸,不仅与大昭寺毗邻,屋门也朝向寺院。十三世达赖喇嘛时期的重要改革家扎荣于1914年前后的修建邦达仓,主体建筑同样也很宽大,庭院栏杆铸铁而成,不仅有一座两层的佛堂,二楼的外廊还与城市住宅“加卡夏”相连。 加卡夏是商住复合型城市住宅,两层碉楼式院落。临街底层前部作为商业店面,后部用于仓储。富裕商人若饲养牲畜,则通过店面旁门直通后院,后者配备库房、马厩等设施。二楼则用于居住。

▲古城中的八廓街与大昭寺金顶©辰明

“泛藏—泛汉”图式

拉萨作为卫藏地区的核心产生了“汉藏结合式”建筑形态,其中最易辨识的“汉藏合璧”图式是“藏式碉房 + 汉式坡屋顶”的形制特征。大昭寺、小昭寺首当其冲驾驭了“泛藏—泛汉”技术逻辑。这种建筑外观的主体框架是藏式碉房,正殿屋顶中央则是典型的汉式坡屋顶, 在Sarat Chandra Das(萨拉特·钱德拉·达斯)在20世纪初记录的《拉萨和西藏中部之旅》有相关记载。

在世界级文化遗产八廓街藏汉交融的脉络中,项目所在地“加卡夏”为藏语,意为喜鹊阁,取自古院旁文成公主栽种的大柳树布满枝头的喜鹊,铭刻着汉藏民族“和同为一家”。 加卡夏分为两个区域, 其中沿街的部分最为古老的商用藏式建筑。而院落的后半部分,则是上世纪90年代后期的租户简易搭建的“天堂时光书店”, 浪迹于西藏天地间、拉萨市井街头“藏漂”常汇聚于此,与在加卡夏藏式砖石上搭建的混凝土、轻钢结构、塑料雨棚、彩钢板,等种种现代建筑遥相呼应。

于是,这种现代样式的汉藏结合建筑,衍生出了一个以民族交融起点的新的建构知识领域。当我们还在沉浸在空间如何被塑造或生产,以及由民族作用者的意图在特定历史脉络中如何推动结构性的空间变迁过程,新的休闲关系已经取代了神圣的空间关系。

建筑之舟

“加卡夏”作为城市建筑的的内在价值被提出,源于一位来自虔诚信仰的尼泊尔商人,他怀揣着对这座古院的深厚情感,决心对其进行一次脱胎换骨的改造与更新。一方面对危在旦夕的千年老院进行整修,另一方面为后院的私搭乱建进行重建,尝试探索适宜藏式建筑保护、传承与发展的模式,让这座历史悠久的庭院重焕生机。

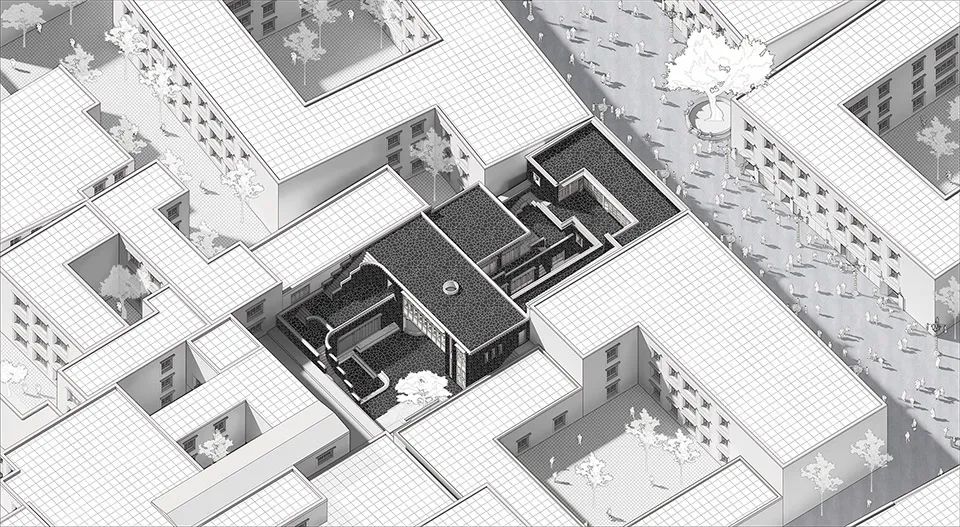

加卡夏的更新试图提供一个在少数民族地区,特别是在八廓街历史界面的藏式建筑更新方式——转经的后通道、营造技艺、时空折叠。加卡夏周围建筑紧密排列,总体策略是对庭院的前后半部分采取差异化处理方法。对于前半部分的历史建筑,致力于恢复其传统藏式建筑工艺。在后半部分地狭小空间中挤压出一片珍贵的院落空间,营造出当代的“泛藏-泛汉”图式的宁静之所。传统的卫藏式建筑以厚重的墙体和狭小的窗户为特点,室内自然光线往往较为昏暗。新建筑融合藏汉施工技术创新地实现大跨度与大开窗空间,承载更丰富的现代城市生活内容。

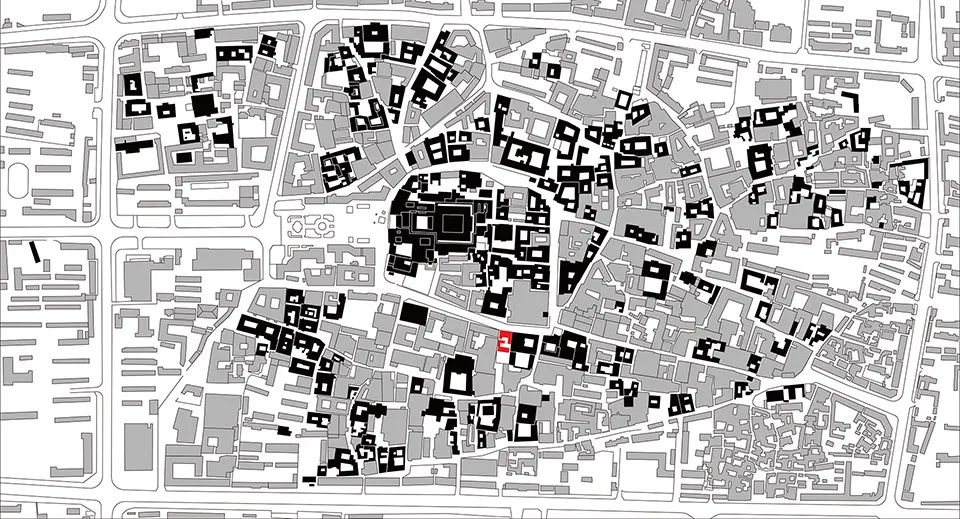

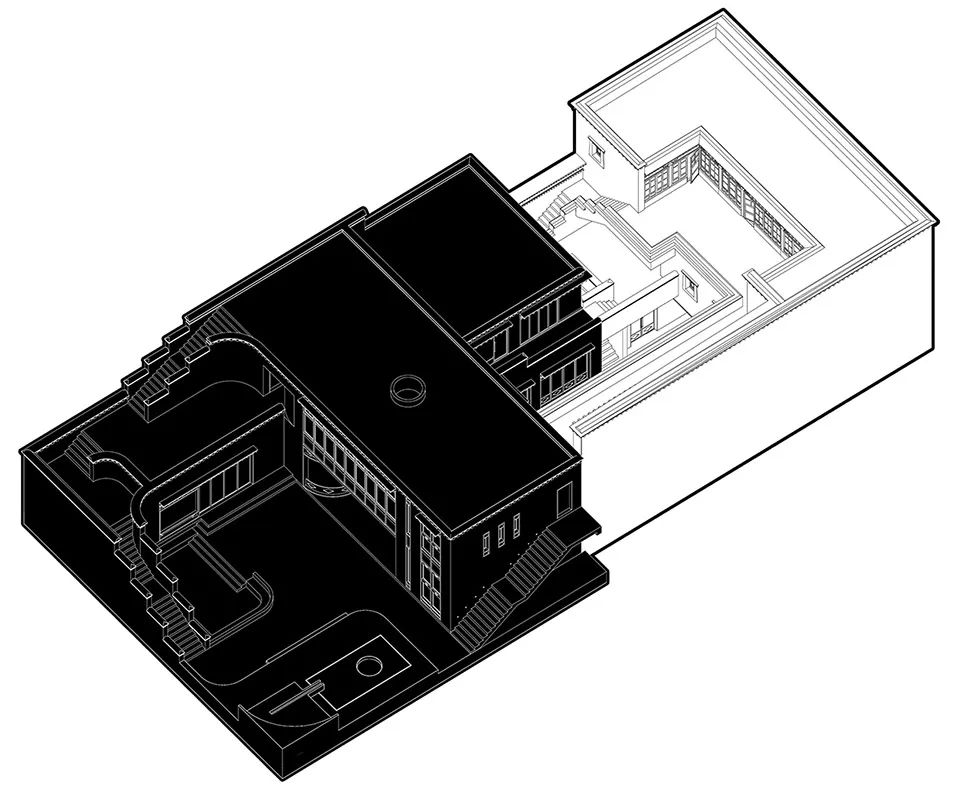

▲加卡夏古院与八廓街的空间关系©hypersity

▲白色前院部分历史建筑修旧如旧,黑色后院进行拆除重建©hypersity

▲连接八廓街的甬道,保留历史痕迹以及文化符号©hypersity

▲改造后的加卡夏古院后院©hypersity

转经的后通道

伴随着八廓街轮转的步伐中,嘉年华式的城市狂欢正在颠覆性进行。转经通道在加卡夏改造中实施的院落布局得到延续,旨在创造一种可游历的建筑体验。自八廓街主入口步入前院,穿越中间展厅是一处具有神圣意义的古井,古井据传是藏王仓央嘉措取水泡茶的地方。以这口古井为核心,在其上方展厅空间中打造了一个天井,使人们仰望时能够透过建筑看到蔚蓝的天空。古井位置得以重新发掘并展示,新建筑在空间布局上对此予以了适当的避让。

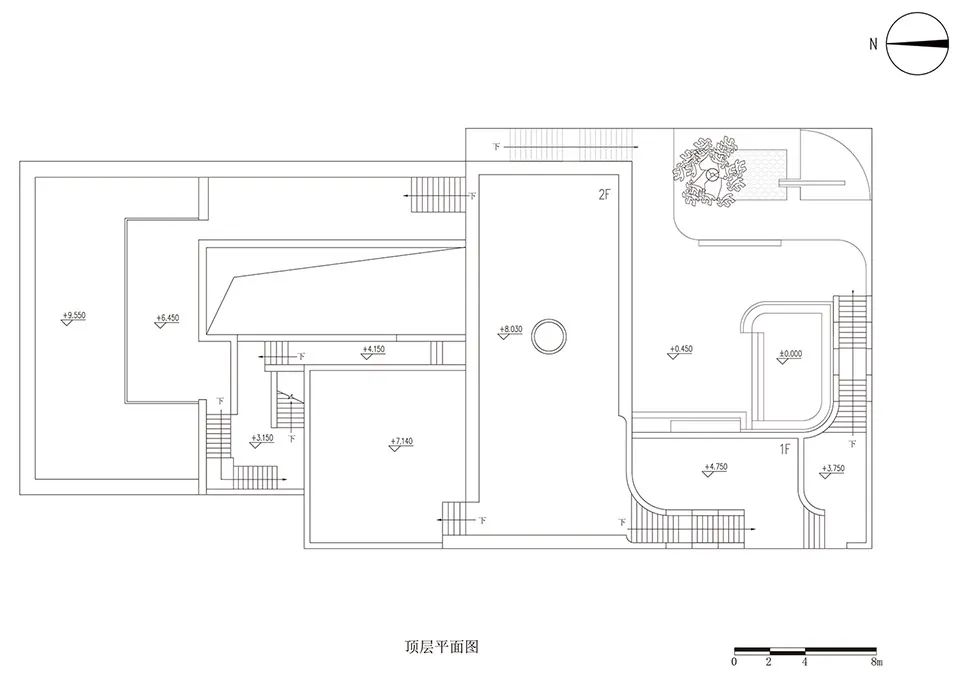

新的加卡夏在屋顶游览的过程中,城市过客可以远眺布达拉宫的宏伟,近观大昭寺的金顶,以及眼前的繁华八廓街,从而形成一种城市观景台的概念。这些空间流线既提供了观赏近景庭院的机会,也使得访客在屋顶上能够一览金顶与远景,实现了身体与视觉的相随。

继续前行至内院,设有一楼梯通往屋顶平台。沿此楼梯,人们可越过中间展厅,返回前院的屋顶平台,随后通过前院的楼梯下降至主入口。在受限的城市后院中释放出三维的路径。在这一过程中,尽管实际面积仅为1000平米,空间却呈现出蜿蜒曲折、变化多端之感。

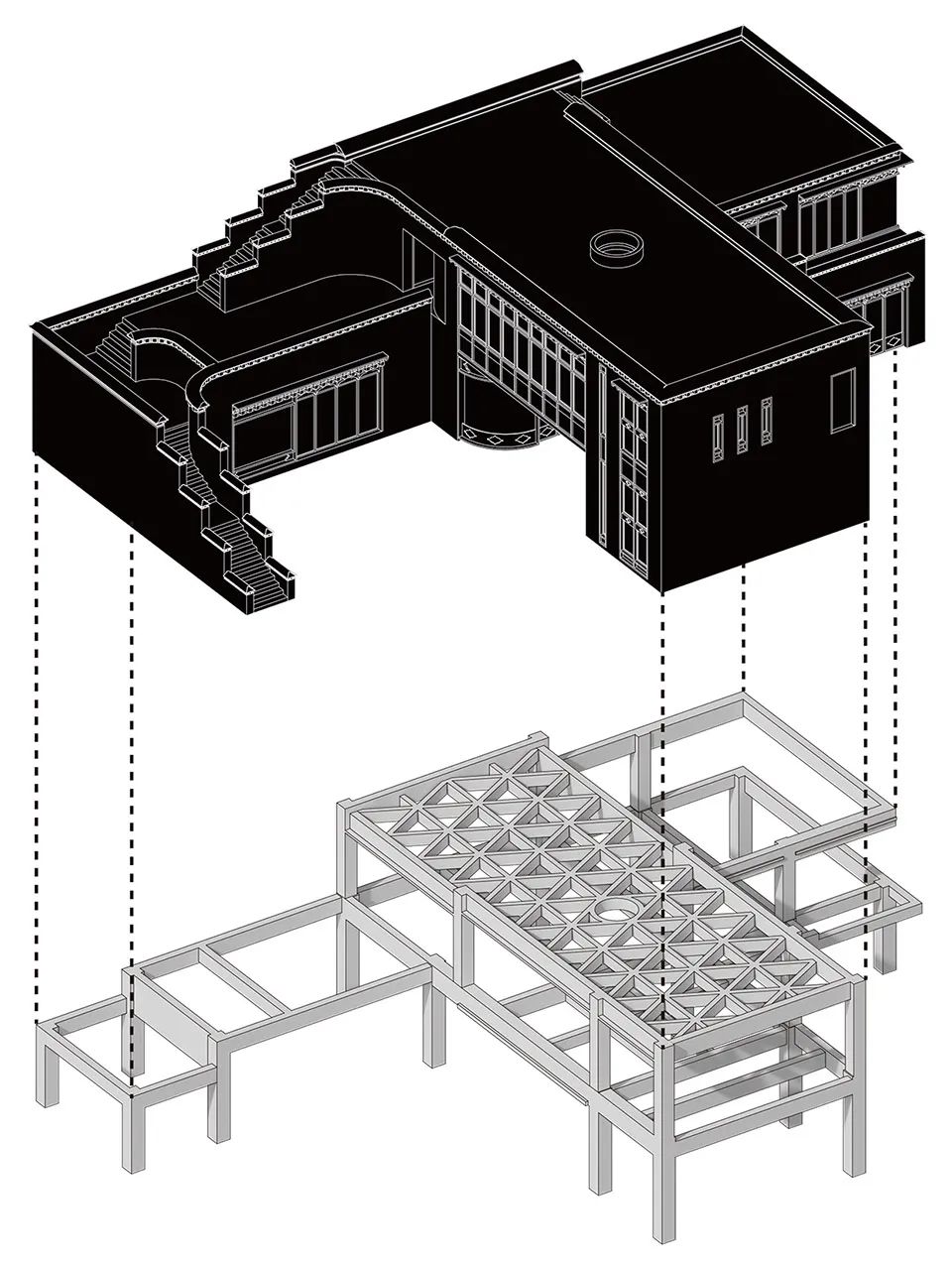

营造技艺

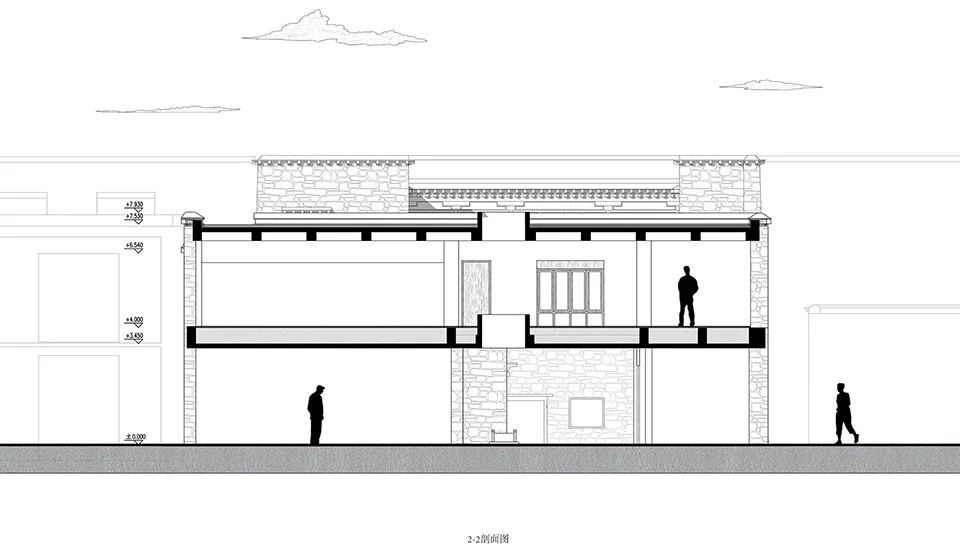

在建造方式上加卡夏避免了历史建筑改造和更新过程中的两个极端:一是完全内地化,使用低廉的混凝土框架结构,仅在外表涂饰藏族传统符号;二是完全采用传统构造方式,成本高昂且不满足现代使用需求。加卡夏的设计中采用内地的混凝土框架结构与藏族传统砌筑工艺相互结合的方式,有效得缩减了墙体的厚度并扩大了采光面积,在满足新的使用功能的前提下保持传统的藏式建筑风貌。同时充分发挥内地工人与藏族工人各自的施工特点,有效地控制建造时间与建设成本。

在传统藏族建筑构造中,有一种非常具有地域特点的垒墙技艺叫做“加巴勒”,这种用来垒围墙的工艺除了在藏地寺庙中常见,也可在藏区的民居中见到。这种工艺技是将上下两层石头有秩序的薄厚相隔,一层厚石头,一层薄石头。大石头的重量以一个人背运的重量为限,通常在50斤左右。在左右两块相邻的厚石头中间,留出一定空间,在其中填充更小的石块,落成类似佛塔样的结构。这样的建筑技法具有防震效果,拥有合理的力学依据——通过力的分散,使墙体自身不会因外力的变化而变形甚至断裂,是极具有藏区特色的经典建筑技法。藏族谚语“与狡猾者合好,犹如圆石塞墙”。

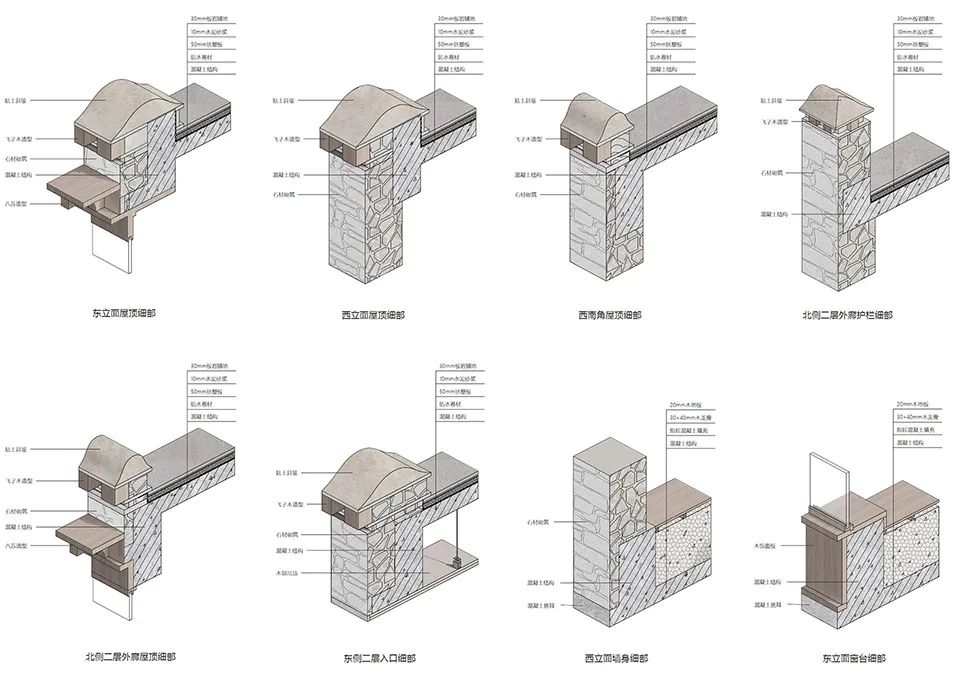

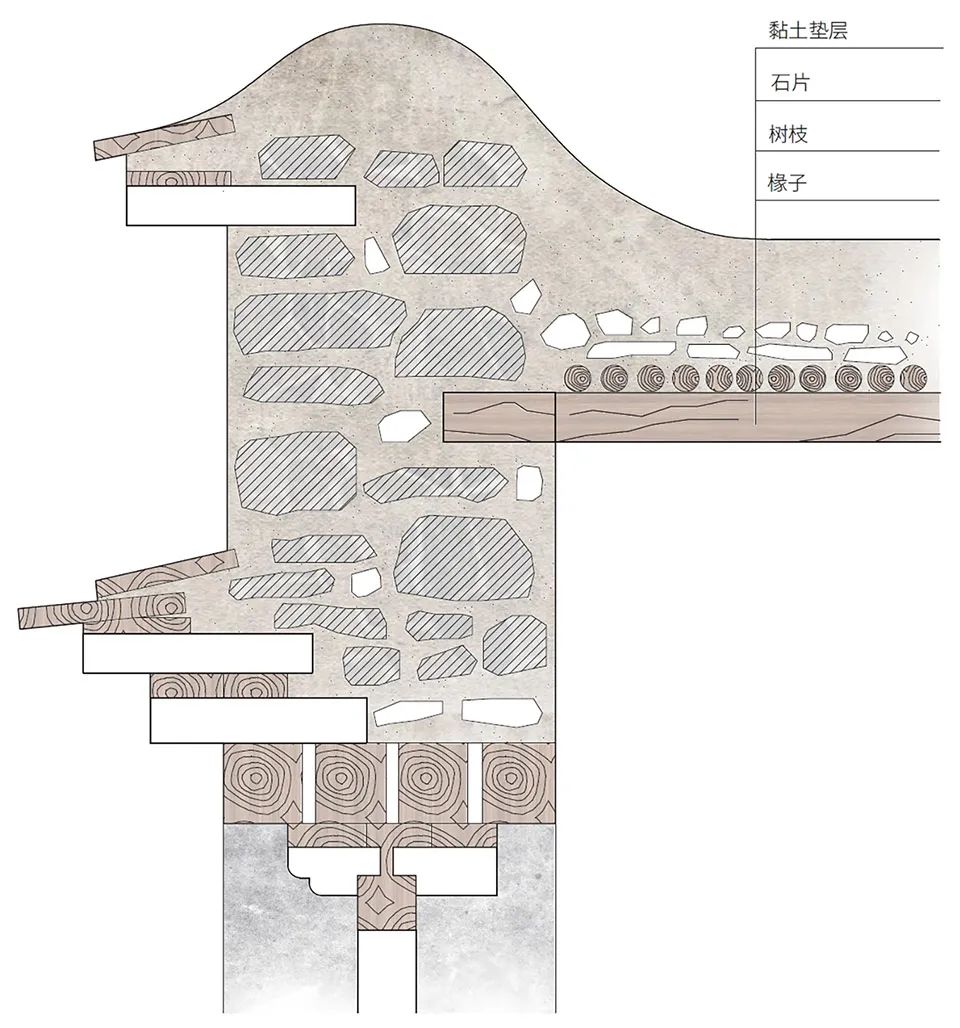

传统藏族建筑的屋面做法较为复杂,寺庙等宗教建筑面层做阿嘎土防水,造价昂贵,普通民居通常不采用。民居通常会采用6-8cm的圆木或木板做承重层,铺有苇席或树枝,再铺设油毛毡,上面垫一层土。屋面在檐口处挑出10cm左右,上铺设石片或者木片,女儿墙上再用黏土做弧形压顶,用作防水功能。

在新的建造体系下,由于房间高度与层数的不同,框架结构呈现出不规则的分布方式,这就导致框架与砌筑的交接处需要采用不同的交接方式。传统的“加巴勒”砌筑墙体被控制在40cm,每隔50cm高度通过拉结钢筋与主体框架连接,增加建筑整体的稳定性。门窗系统也由来自山南地区的的藏族木工现场制作,结合传统的檐口“巴苏”与“飞子木”造型将整套木作系统嵌入到混凝土框架与石材砌筑墙体之中。

建筑外墙施以羊八井地区特有的羊奶涂料进行喷涂,以维护其历史风貌。传统藏式外墙涂料产自西藏当雄县羊八井的白灰为主之外, 还兑入牛奶、白糖、蜂蜜等物质以增加粘性。

▲混凝土框架结构与藏族传统“加巴勒”石砌工艺结合©hypersity

▲混凝土框架结构与“ 加巴勒” 墙体砌筑结合效果 ©hypersity

时空折叠

院落是多重意义共存的复合体, 公共性和开放性,短暂性和永恒性。从高密度的城市街区通过低矮的门廊进入,走向庭院深处遇见一座开敞式的口袋庭院。在庭院与建筑之间,设计了不同高度的开放空间,串联各个功能区域,实现室内外空间的流畅过渡,形成公共空间的延伸。设计的弧线考虑了功能性和抽象感性两个方面。首要弧线产生于古井的位置,引导人们缓缓进入,使空间在古井处自然扩大。这一设计元素在后院的其他元素,如楼梯、扶手和墙面处理中得到了延续。这里容纳了都市游荡者和自然的信徒,或休息冥想,或拍照打卡。他们各自在这里寻得乐趣,互不干扰,相得益彰。无意间,这里已经转变成了一个不同社会阶层和身份人士时空交汇的新场所。

项目图纸与模型

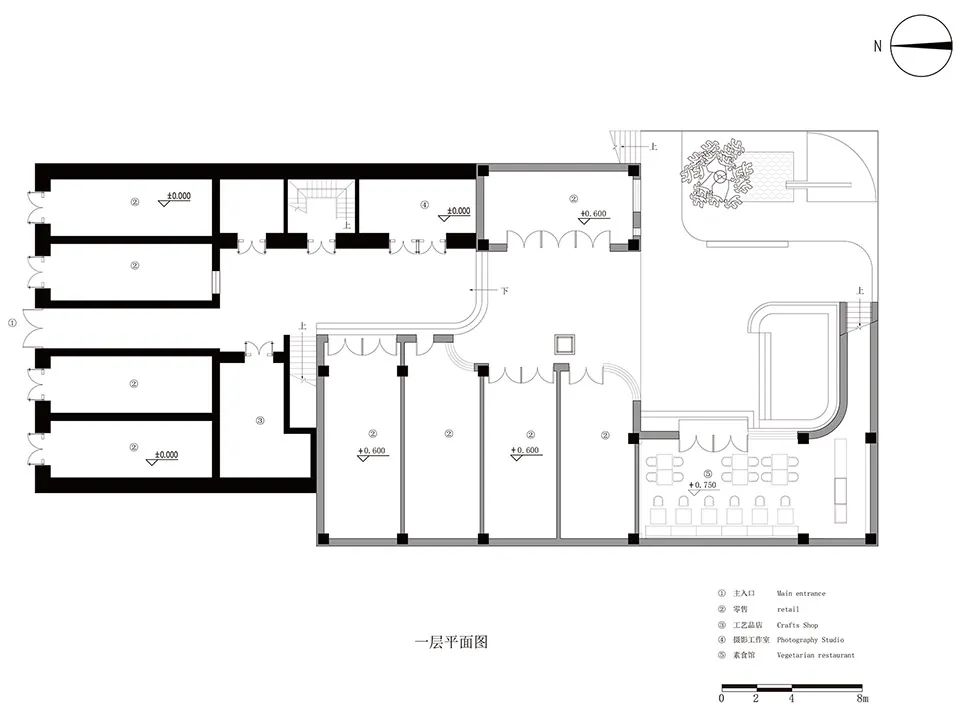

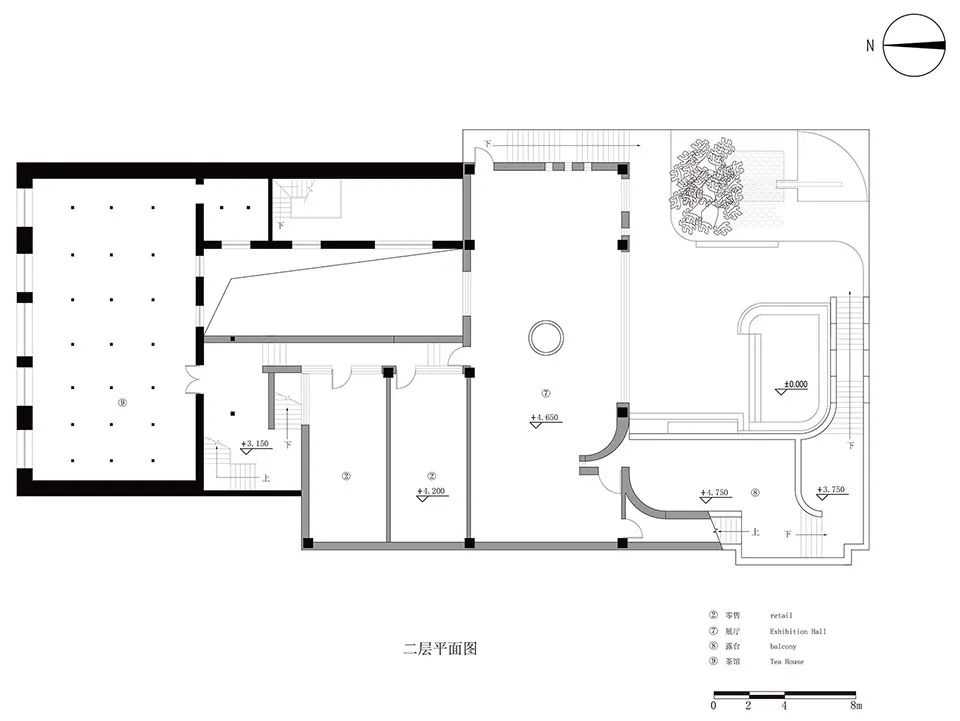

▲一层平面图©hypersity

▲北立面图©hypersity

Project Name: The Architectural Ark: Renovation of the Kyakashar Ancient

Courtyard in Barkhor Street,Tibet

Completion Year:2024

Gross Built Area:1100m2

Design Firm: hypersity architects 殊至建筑

Company Website:www.hypersity.cn

Contact e-mail: studio@hypersity.cn

Firm Location: Beijing

Lead Architects: Shi Yang

Lead Architects e-mail: studio@hypersity.cn

Project location: Barkhor Street,Lhasa,Tibet

Design Team: Li Shaojun, Yin Manyu, Na Risu Ma Xiaoqing, Wang Ziming

Clients:Private Sector

版权©www.gooood.cn,欢迎转发,禁止以gooood编辑版本进行任何形式转载

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “gooood谷德设计网” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。