- 0

- 0

- 1

分享

- 苏州,千年古城如何长出“未来感”?

-

原创 2025-07-03

1964年,“地球村”这个概念被首次提出,六十年后的今天,发达的电子媒介和现代交通不仅打破时空界限,也模糊了物理地缘上的边界观念,使得不同时代、区域、国籍的文化汇聚碰撞:传统与当代,本土与异域,艺术理念与生活方式,都呈现出开放流动的气象,并从中解构、重塑。

苏州是大运河沿线唯一以古城概念申遗的城市,自有文字记载以来,已有四千余年的历史。在古典传统的文化之上,苏州又有着现代多元的剧烈碰撞,这座位于长三角中心区的城市交通便捷、工业发达,古朴的另一面焕发出强盛的前卫先锋质感。13世纪的《马可·波罗游记》将苏州赞誉为东方威尼斯。

此次,《BAZAAR ART时尚芭莎艺术》与苏州万象天地聚焦苏州,探寻在古典和科技碰撞、交融格局下的在地创作。这些优秀的创作者来自不同的专业领域,却根植于姑苏的本土文化,以不同的创作诠释古城的根脉与文化核心。

艺术家叶鸿平、苏绣传承人张雪、评弹演员言安、音疗师周凌枫以及品牌主理人洪泽伟,他们都曾在自己的领域中感受到传统文化在时间、空间上的碰撞,而碰撞的结果并非断折,而是共生,乃至融合,在新旧交替、中西交汇的大时代下,古老的文明蕴蓄着新生的力量——千年姑苏,一朝万象,在地文化于此生生不息,持久而绵延地流淌着。

以下,是苏州本土创作者们的讲述——

在叶鸿平看来,苏州是影响自我意识和艺术风格成形的故乡,他对烟火气息的捕捉、对写意之美的追求、对推陈出新的开拓,最终的落点都在苏州。千百年来,苏州的蕴蓄包容源远流长,在多元文化碰撞的当代,苏州既是他植根的文化故土,也是他流动的文化长河。

BA:你作为苏州人,这片土地给你的成长和创作带来了哪些影响?

叶鸿平:我是60后,从小在苏州城长大,也看见改革开放几十年带来的变化,可以说我的成长和苏州的发展几乎是同步的。我从小就是吃传统的苏式菜、听苏州评弹长大的,20世纪80年代我在苏州工艺美校学习,那个校址就在拙政园旁边,再走两百米就是狮子林,那三年我就在园林里念书、学习,每天中午吃完饭去喝喝茶,坐在那里看风景看植物,听听鸟叫。每天耳濡目染,在那样的环境里学习苏州传统的写意,包括园林、花鸟、植物,直到现在,苏州园林形成的审美还潜移默化反馈在我的创作里,比如构图、线条,包括色彩的轻重,都非常讲究。

除了审美,苏州这座城市传统的一面也反馈在我的性格和创作中,比如我们俗话说的一个“度”。我认为苏州人文这方面,不论戏曲评弹、园林建筑、餐饮美食,都有一个“度”的把控,有自己本身的审美意趣和品味追求。我记得小时候家里有个小院子,父母会种很多盆景,用非常传统对称的方式去栽种摆弄,结合小院的整体结构,会呈现一个尺度和分寸的把控。其实这些细枝末节也在影响着我,从我个人的成长乃至我整体创作的融合。

BA:你曾在苏州接受非常系统的传统国画教育,在中央戏剧学院学习选择了舞台艺术,后来陆续接触了油画、版画,最终又回到了中国画。这个过程里,苏州本土的内容有多少影响呢?

叶鸿平:苏州这个城市本身就是蕴蓄包容的,纵向有两千五百年的历史,源远流长、传统丰厚,横向有发达便捷的现代交通,有开放包容的发展格局。它保存了属于古代的一部分,也融入了现代前卫的元素,我觉得这一点都不矛盾,这种观念和发展模式同样也影响着我的创作。

我是传统科班出身,在发展中陆续尝试了很多艺术手法,最终又回到中国画。我认为这种根植传统技法上的尝试与创新其实是非常有利的,取长补短、融合创作。当然,尝试的过程里内心难免会有一些动摇,但做了一段时间后,还是意识到自己得找到本土的“根”,那是与生俱来的东西,一方水土养一方人,我的性格和艺术创作都体现在这个“根”上。

BA:你的创作饱含写意之美,这也是苏州乃至整个东方文化艺术的特点,含蓄又富有层次。在当下这个多元碰撞的时代,类似写意的古典审美可以融入哪些现代元素进行创新呢?

叶鸿平:现在的苏州汇聚了来自世界各地的文化,艺术家在审美和创作上肯定会有现代创新,对我来说,会自然而然融入一些现代气息,做出一种中西合璧的质感。比如,大量地运用色彩去表达,在绘画视觉上凸显感受。我本人很喜欢“江山如此多娇”这个题材,这种中国画的表达非常写意,具有含蓄留白的美。但是这么多年下来也有创新,西方的油画和我们中国画的区别在于,一个是油性颜料,一个是水性颜料,我现在仍然用毛笔和水性颜料在画,但在处理的方法上,比如颜色、构图,我又吸收了一些西方的东西,和中国传统绘画有所区别。

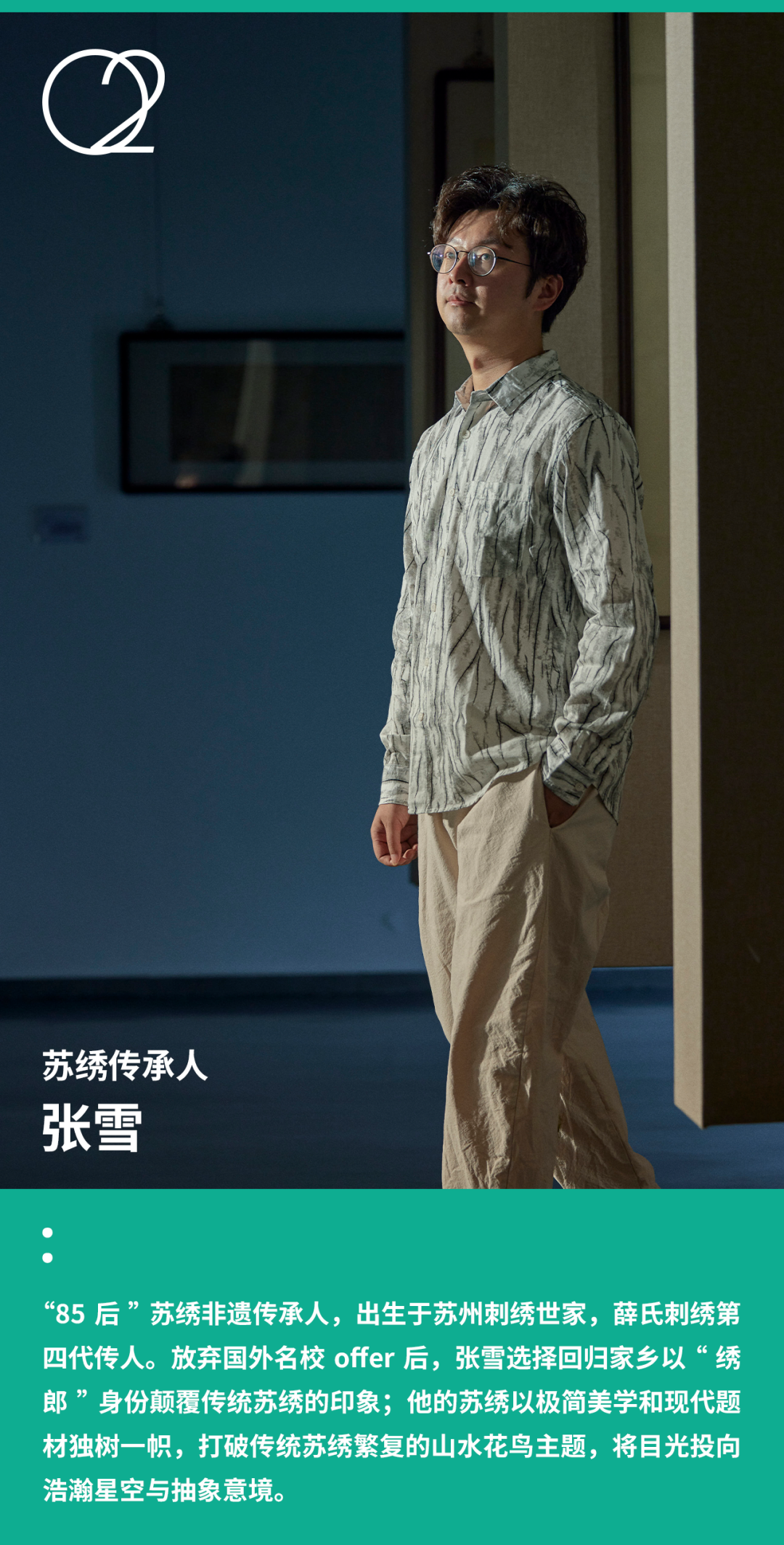

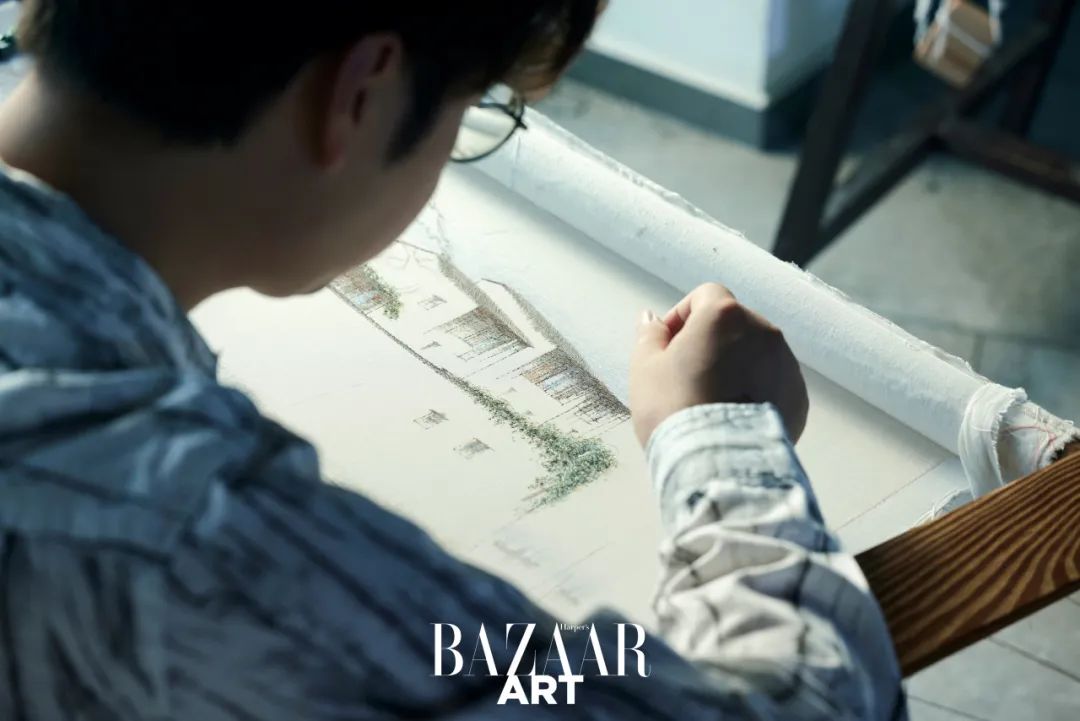

在崇文重教的苏州长大,张雪对于刺绣和传统文化有着独到的认知。以“绣郎”身份接过母亲的衣钵,并让刺绣这门传统技艺跟上时代发展潮流,张雪没有停留在简单的继承上,而是融入其他古典元素与时新热点。他以个体案例打破行业内的性别局限,也让苏绣在当下焕发出崭新的生命力。

BA:以“绣郎”身份传承一个几乎以女性为主导的行业,需要坚定的心智和毅力,所以苏州这座城市是怎样影响并塑造了你的性格呢?

张雪:我觉得苏州城的特征跟我的整个成长有着密切关联。一方面,苏州文化底蕴深厚,传统手工艺留存众多,我又是出身在苏绣世家,从小就是在这样一个大环境里耳濡目染。另一方面,苏州本土历史上就是才人辈出,现代也是崇文重教,我们这一代人也成长在浓郁的书卷气中,受到了很好的文化艺术熏陶。我小时候就很喜欢文学和艺术,所以长大之后才有冲破重重阻碍、最终选择进入这个行业去传承苏绣的决心。

BA:你认为苏绣这项传统技艺,最能代表苏州这座城市的哪种气质?

张雪:其实对外宣传时有个比喻,苏州这座城市就像一块双面绣,一面是古城区、园林、平江路这些具有传统文化底蕴的部分,另一面是工业园区这些富含现代发达意味的部分。我觉得苏州这个城市兼具了传统底蕴,又有着开放包容的心态去拥抱时代,包括一些科技前卫的东西。

在这个基础上去延伸,可以发现我的很多苏绣作品也是既传统又现代的。很多时候,我的创作灵感是从传统文化,尤其是江南气质这一块来的,但是我作品的表现形式又会有一些现代性。包括当时苏州博物馆来找我合作,贝聿铭先生在设计苏州博物馆时提出一个理念,叫作“中而新,苏而新”。这跟苏州的城市特色也是一脉相承的,我的创作灵感或许是从古典意蕴里提取的,但绝不会只是传统古典,而是进行全新的设计,让它焕发新的魅力。

BA:苏绣历史悠久,文化底蕴丰厚,但一开始家里没有打算培养你做这行。在决定从事刺绣行业后,你还进行了哪些学习,让自己更好地继承传统的精华?

张雪:我小时候喜欢文学和艺术,当时跟着老师学画画,有白描和色彩方面的基础。后来读研,我的专业是艺术设计,毕竟传统刺绣属于工艺美术领域,如果想做一些创新,肯定离不开设计上的理论基础。决定传承苏绣之后,一方面,我会跟着家里长辈学习传统的刺绣知识,另一方面,我也希望在传统上做出一些改变,让它具备一些现代的风貌或灵感。

如何在传统基础上创新,其实是一个比较宽泛的概念,我有一些“落地”的操作,比如我很喜欢去美术馆、博物馆看展览,吸取传统的元素。同时我也在苏州博物馆里做志愿者讲解员,更深入地和古代文物、青铜器、玉器、瓷器打交道,了解、观察并且介绍它们,很多创作的灵感也会随之涌现。最初促使我进入这个行业的订单,那个屏风上的雕花纹样,我就是从青铜器上得来的灵感。后面我做的一组窑变作品,是从瓷器里获得的灵感。所以就是通过各种方式让自己去做好那个传承的纽带,在传统基础上做出现代的创新。当然,其中也包括现代这个部分的创新,毕竟创新需要解决跨工艺融合方面的技术问题,比如刺绣和缂丝技术的结合,这就需要我进行新的学习和攻克。

出身评弹世家的言安从小耳濡目染,评弹对她来说就是一种属于苏州的生活方式,具有浓郁的烟火气,也有属于传统文化的那份古典意味。过去,言安看着父母和爷爷走南闯北、把评弹技艺带向更远的地方;如今,言安自己接过了那根接力棒,把评弹带上了更大的艺术舞台。

BA:你觉得评弹对于苏州而言是什么样的存在?评弹能代表苏州这座城市的哪种气质?

言安:我认为评弹这个艺术形式把苏州的精神底蕴和烟火生活结合得很好,具有松弛疏朗的古典意趣。评弹是非常写实的,最初的评弹就是诞生在苏州城的大街小巷,是苏州评话和苏州弹词的总称,采用吴语徒口讲说表演的传统曲艺说书戏剧形式。评话俗称“大书”,弹词俗称“小书”,说得通俗点就是坐下来听别人讲一个故事、一段书,所以从内容来看,评弹和我们苏州人的生活是息息相关的,包括它的创作和发展,也是根植于这片土地的。走在苏州城里,到处都能听到评弹,早些年可能是通过收音机和电视机,现在坐公交车,车上也会放评弹,在这里长大的人,对评弹的接触就是日常的耳濡目染。而且,苏州评弹与昆曲、苏州园林一起,是苏州的“文化三绝”。我觉得它就是一种松弛感,用吴侬软语去传递一种文化精神和生活态度。

BA:你曾多次参与央视晚会的录制,将评弹艺术带上更大的舞台,对于评弹文化的推广和创新,你是怎样看待的?

言安:我认为传统艺术的继承和创新要适应时代变化,在不同的时代里用不同的方式去推广。前几年自媒体没有那么发达,我们更倾向于现场演出;这两年网络发达便捷、短视频流行,我们会更倾向于用直播或短视频的方式传播传统文化。我本人参与了很多晚会录制,也会去各地演出,在更大的舞台上推广评弹。我家里还开了一个评弹茶馆,也是为了适应现在的时代节奏,让年轻的受众能在松弛的氛围里接触传统艺术,把听评弹和喝茶吃点心联系在一起,深入接触这些传统艺术。我父母和爷爷之前都是评弹演员,会在各地演出,我母亲退休后还是很喜欢评弹,也会在这个茶馆中为大家演出,这也算是老一辈评弹演员们适应时代潮流、提升自我的一种体现,让更多的年轻人品味评弹艺术之美。

BA:你属于新一代的评弹演员,在富有古典意味的职业和现代潮流的生活方式之间会如何把握一个平衡?

言安:我从小在苏州城长大,这个慢节奏对我来说影响挺大的,苏州似乎一直都是松弛舒缓的状态,我到现在都很喜欢这种生活。我出身评弹世家,从事的职业比较古典,但我同样也有我这一代年轻人的性格和兴趣爱好,我觉得这也是苏州城给予我的一份自由,令我没有束缚地发展。我的职业特质和我的多元爱好完全没有冲突,甚至可以说是相辅相成,比如我很喜欢骑行,在骑车时脑袋可以放空,慢慢理清楚很多东西,包括职业上的一些思考、角色如何演绎、下一回书打算怎么说。在护城河边骑行,风景很美,空气也好,我一边运动,一边也梳理自己。

因为我们已经来到一个多种文化潮流碰撞融合的时代,虽然评弹是一门传统艺术,但在传承的基础上焕发新的生命力才是我们新一代评弹人应该做的。让更多年轻人接触评弹并且喜欢评弹,我们自己也得动脑筋丰富这项传统文化,让它更有魅力,那就是从自身的创新开拓做起。

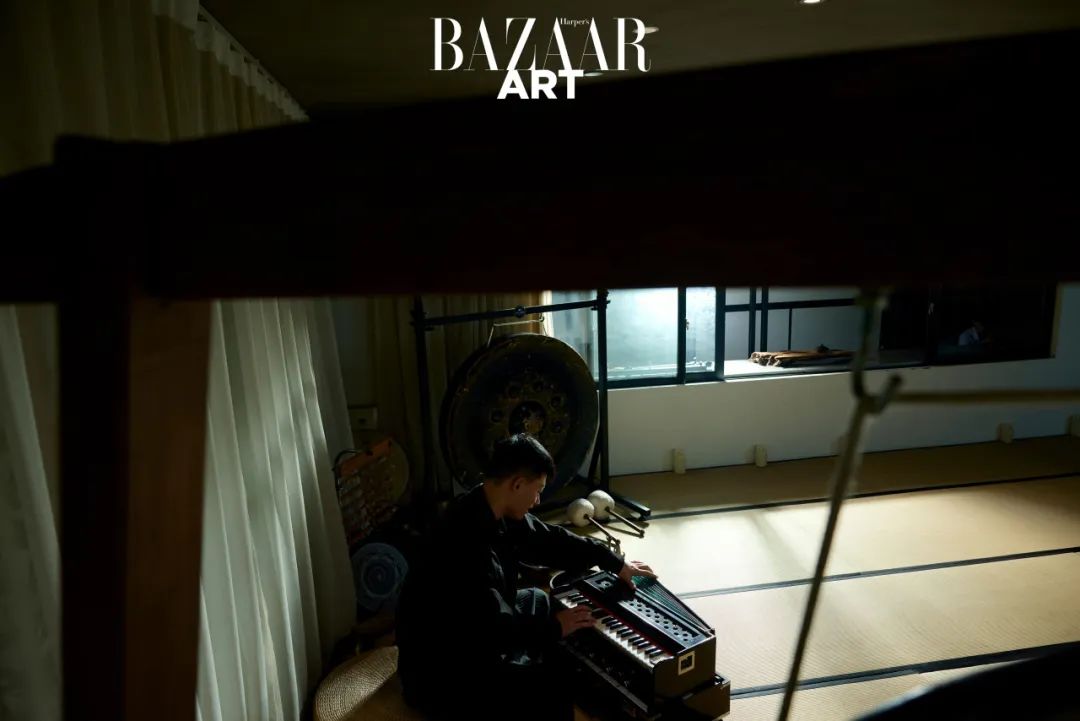

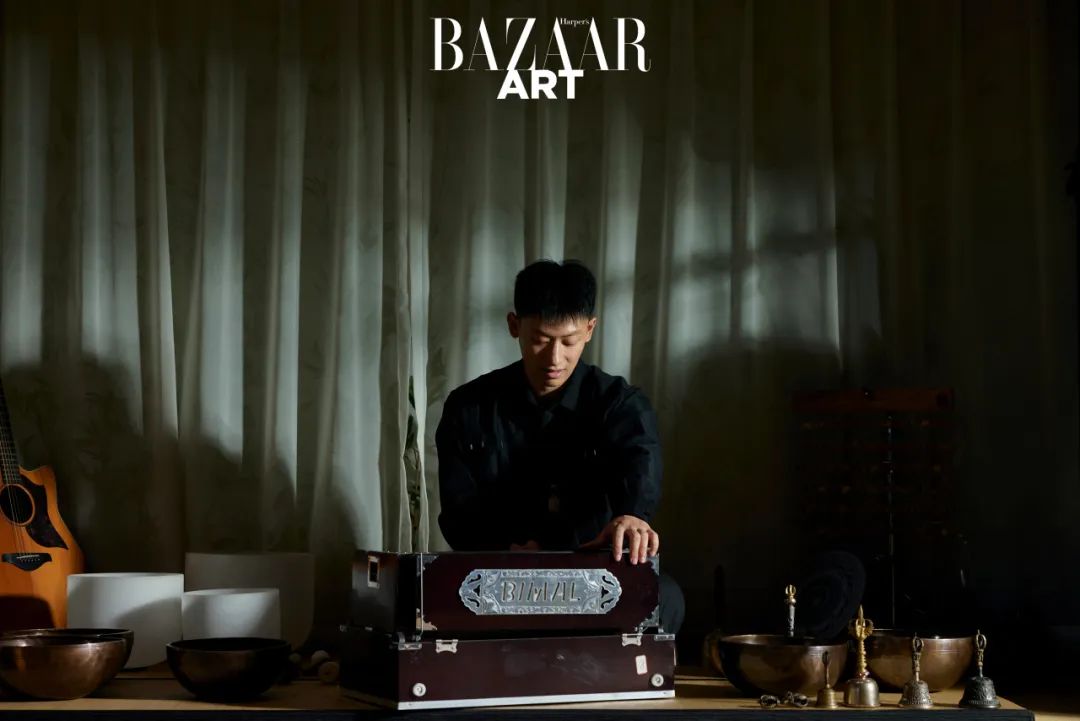

凌枫在苏州城小桥流水的景致中长大,听着雨声鸟鸣、街头巷尾的吆喝,逐渐成为一个音乐人。游历各地后,他意识到声音也是有疗愈性的,当他将自己从小听到的声音和疗愈相结合,苏州根植他体内的舒缓、治愈也开始苏醒,把这座城市的千年蕴蓄都化作滋润之力,抚慰每一个来到此地的人。

BA:你为什么会选择在苏州进行音疗的创作?哪些独属于苏州的“声音”具有疗愈效果呢?

大志:我本身是学音乐的,有一次在即兴创作中,忽然发现有人流眼泪,我就很意外,询问原因,结果对方回答,是被某一段旋律触动,想起从前的一些故事。我就是从那个时候开始意识到,原来声音是能够疗愈身心的。后来我就进行了大量学习和探索,去很多大学做专业探讨,原来声音治疗这个专业早就有了,包括很多音乐院校还有医学院也有音乐治疗这个专业。回到苏州来做音疗,一方面因为我是土生土长的苏州人,故乡对我来说是非常亲切的,这里的烟雨江南、小桥流水都具有古典蕴蓄的雅致,同时也有一些舒缓疗愈的元素。另一方面,苏州城的整体节奏相对慢一点,没有大都市的“卷”,但大家也有解压舒缓的情绪需求,而且苏州本土的很多声音都是比较典型的“疗愈系”,比如下雨天的水声、晨间的鸟鸣声、大街小巷的叫卖和吆喝声,包括古筝、古琴、评弹、昆曲等,这些声音在某种程度上都能放松紧绷的情绪和精神,让人平静下来。苏州的文化底蕴很深,又富有现代艺术的融合之美,在这种松弛包容的环境中可以让人找到内在的那份力量。

BA:在你的音疗体系里,会怎样融入苏州本土的特质?你会使用哪些现代的技术和理念进行融合?

大志:音疗从中医角度讲,其实就是通过共振达到一种疗愈。因为音波是振动的,人体又含有大量水分,当一个声音发出、共振在身体上,水分就会加速流动或运转,进而产生一些扩散效果。在我们的音声疗愈中,会用到很多传统的音乐编排方法,比如五音“宫商角徵羽”,这在《黄帝内经》里也有记载,是分别对应人体的五脏,通过这五个基础音节发生一些振动、调和人体,舒缓神经系统。刚才说的那些苏州特色疗愈声之外,我们也会加入古诗词或评弹的吟诵和唱诵,在一个和谐舒适的环境中带给体验者不同的心灵振动。唱诵也分很多种,一种有歌词,比如很有代表性的“姑苏城外寒山寺”这些诗词;一种没有歌词,就是一段旋律,但是有感情有共鸣,可以很温柔地安抚情绪、舒缓身心。

BA:你提到做音疗会受到一些质疑,但真的一点都不会内耗。这种不内耗、坚定内心所爱的性格,和苏州本土的气质有关联吗?

大志:我的性格受苏州影响还挺大的,在松弛包容自由的环境里长大,我和这座城市一样,都有各自的包容。对我来说,我在这个城市里从事这份职业,内心是充满热爱的,即便过程中会遇到一些困难和阻力,但内心是因为真正热爱而充满喜悦并且沉浸其中的。苏州让我的心非常安定,也只有当一个人的心安定下来,智慧才会从中生发。

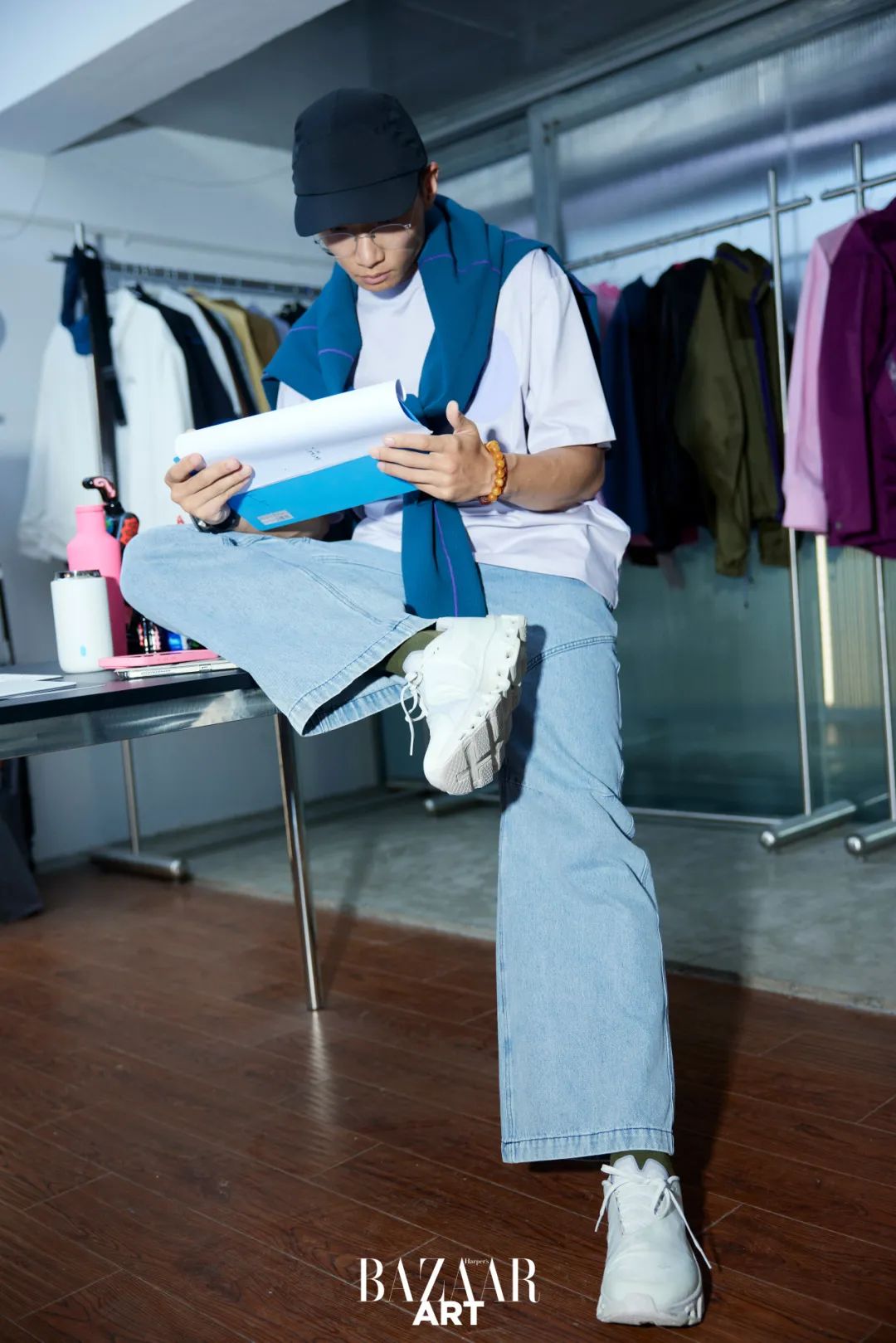

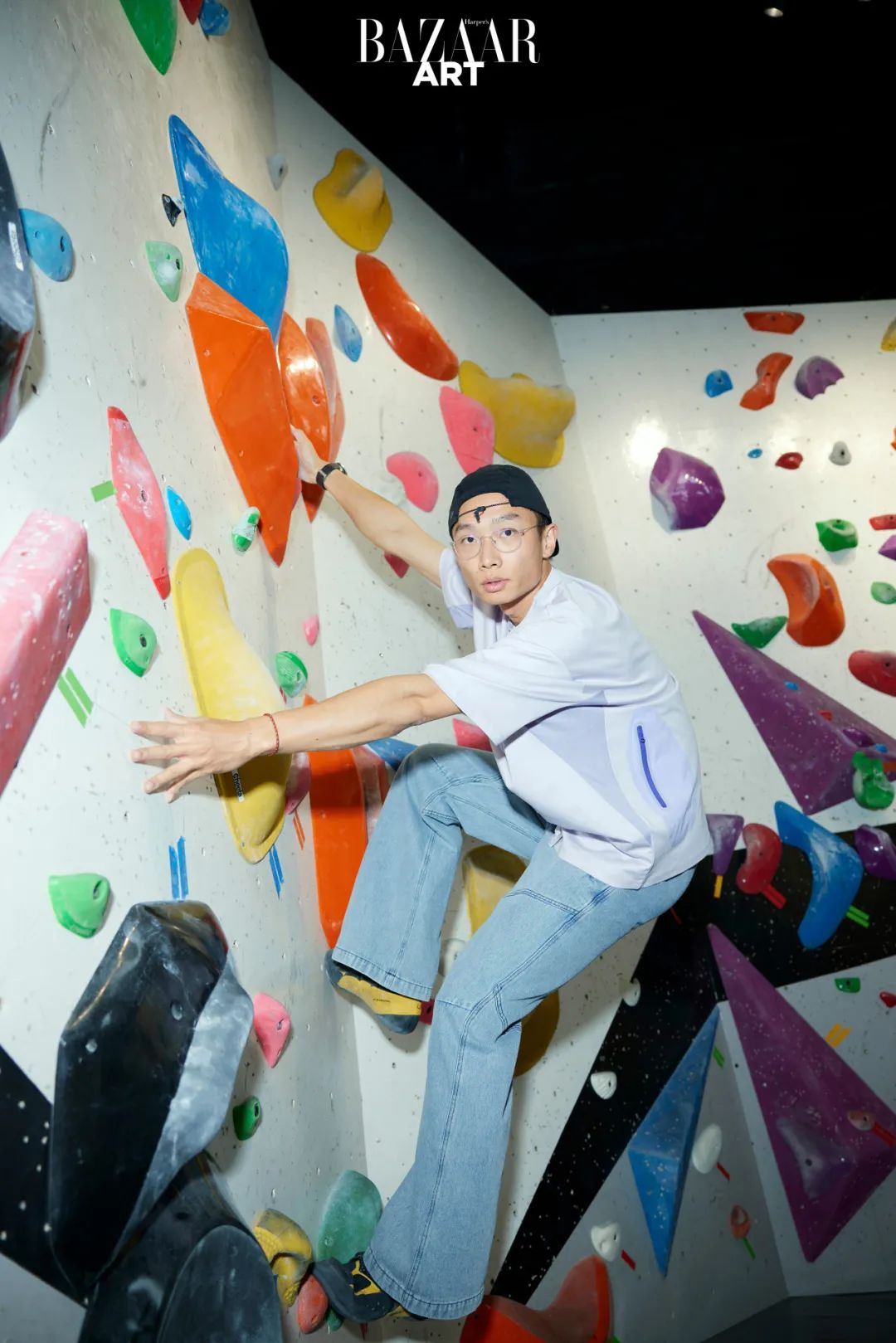

在国外快节奏的生活中疲惫不堪的洪泽玮选择苏州作为自己的创业起点,这里四季分明、气候宜人,兼具古典美感和现代发达工业,能让他在极大的精神自由度中释放内心,完成对时尚的创作与表达。他也希望将苏州本土内核中的实用性发挥出来,让作品既有时髦潮流的一面,同时也能在大浪淘沙的时装行业内经久不衰。

BA:你为什么选择在苏州发展时尚户外品牌?

洪泽玮:我之前在美国旧金山待了五年半,又在纽约待了一年半,其实对快节奏的社会生活比较厌倦,我更喜欢气候宜居、适合户外运动,同时又有现代科技一面的多元化城市。苏州就很符合这个特性,它既有舒适的气候、传统古典的美感,又有发达的工业和便捷的交通。值得一提的是,苏州是一个工业全品类城市,100%的全品类,从铅笔芯到火箭,苏州都有产业供应。所以在这样一个气候、工业包括潮流观念都符合我本人需求的城市里发展户外品牌,苏州真正做到了自然与科技的融合,而且在这个基础上,它又有独特的松弛感,我觉得内心会有更多的空间留给自己,这种精神上的自由度是更加难得的。

BA:你是国家二级运动员,会根据自己在运动中遇到的情况去改良、创新服装的设计吗?

洪泽玮:创新这一点是肯定有的,我们做品牌就是根植本土积极创新。比如我今天穿的这件衣服,有个小口袋,就是专门用来放耳机的。我平时也很喜欢徒步和攀岩,这就需要很多琐碎的装备,绳子还有镁粉等。我们就在衣服上做了个攀岩口袋,别的口袋可能是一个长条,但我做的这款是圆形,更容易掏,容量也更大。这样一件衣服甚至可以放三瓶水,徒步完全足够,就是非常实用。

BA:苏州这片土地给你做运动品牌带来怎样的灵感与创新?有哪些服装设计元素是你取材于苏州本土文化的?

洪泽玮:苏州四季分明,季节性很强的城市就会延伸很多衣物的需求,包括户外运动的空间拓展。我会在春天环太湖骑行,在夏天去阳澄湖划桨板,在秋天去虞山野攀,在冬天绕着金鸡湖跑个半马,这些都是我热爱苏州并且从运动中获得灵感的方式。再比如,苏州的冬天很冷,有很多时候阴雨绵绵,我们就设计了一款很蓬松的羽绒服,充绒400克,再加上防水的面料,整体效果就是很蓬很鼓,非常时髦,同时也具备实用性,可以适配很多户外活动,我去西藏零下二十几摄氏度也能穿。

其实时尚潮流这个赛道,很多设计元素都是昙花一现,暂时受到追捧却没什么实用性,但我会实实在在考虑到衣物的实用性,在融入时髦元素后,还有那种鲜明的功能。苏州城的本土文化和传统工艺或许没有从表面上凸显在我的设计里,但我的性格和我公司的创作理念,就是苏州内核的本土且实用,不是在表面沿用什么美的元素,而是实实在在消化掉,再做出这个实用时髦的产品来。

总策划:徐宁

编辑:Rita Hu

撰文:顾襄

导演:Lokeena

摄像指导:Dustin杜术权

平面摄影:Yuing

摄影助理:HK.

制片:GARAGE26

摄像助理:邢瑞欣

灯光助理:陈世丰

航拍:王轩

后期:Keitto

包装:孙业梅

视频设计:Joven Leo

排版设计:张晓晨

编辑助理:方见微

特别鸣谢:苏州万象天地

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “时尚芭莎艺术” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。