- 0

- 0

- 0

分享

- 德国顶级藏家,20年打造媒体艺术收藏典范

-

原创 2025-07-14

在数字技术高速发展的当下,艺术收藏的方式正不断发生变化。过去以绘画和雕塑为主的传统收藏,正在被一种更新颖、更有科技感的形式取代,那就是——“基于时间的媒体艺术”(Time Based Media Art)。这种艺术形式包含了影像、声音、装置、表演等多种媒介,正逐渐成为当代收藏的新方向。

尤利娅·施托舍克基金会(Julia Stoschek Foundation)正是在这样的背景下脱颖而出。

作为世界上少数专注于媒体艺术的私人收藏机构之一,基金会不仅藏有大量多媒体作品,而且通过科学的保存方法和丰富的展览实践,让这些依赖技术的艺术作品得以长期有效地呈现给公众。

▲莫妮卡·邦维奇尼,《毁灭,她说》

1998年,装置现场展览图,展览“NUMBER ONE”

尤利娅·施拖舍克基金会杜塞尔多夫展馆(JSC Düsseldorf)

摄影:阿希姆·库库利斯

本文将介绍尤利娅·施托舍克的收藏故事,分析她如何建立起一个有系统、有远见的收藏体系,并探讨她在推动“媒体艺术”进入主流收藏领域中的重要作用。

尤利娅·施托舍克基金会成立于2017年,是一家致力于媒体艺术推广、保护、展示与研究的非营利性文化机构。作为全球少数聚焦“媒体艺术”的私人收藏体系之一,基金会目前在德国的杜塞尔多夫与柏林设有两个对公众开放的展览空间,馆藏作品超900件,涵盖影像、声音、装置与表演等多种媒介形式的媒体艺术前沿实践。

▲尤利娅·施托舍克

基金会藏品的核心,源自创始人尤利娅·施托舍克自2002年建立起的私人收藏项目——尤利娅·施托舍克收藏(Julia Stoschek Collection)。该收藏已发展成为目前国际上最具规模与学术系统的媒体艺术私人藏品库之一,囊括了从20世纪60年代至今的录像艺术、行为记录与多媒体装置作品。

“我的收藏方式是构建我们这一代人文化和社会状况的影像。”尤利娅·施托舍克如此说。在她看来,媒体艺术不仅具有唤起个体共鸣的情感力量,而且具备了记录与反思时代结构的社会功能。

在这一理念的驱动下,她的收藏事业不仅致力于收藏作品本身,而且尤为重视馆藏的长期保存机制与公共传播路径。因此,她先后于2007年在杜塞尔多夫开设了收藏馆,2016年第二个展览空间在柏林成立。

这样的定位不仅增强了其在艺术领域的影响力,而且顺应了数字时代艺术传播方式的变革。与传统以绘画和雕塑为主的收藏体系不同,这种新模式展现了数字时代艺术品流通的未来方向。

尤利娅·施托舍克 1975 年生于德国科堡,在收藏家的身份之外,她也是知名汽车零件企业布罗斯集团(Brose Gruppe)的股东。施托舍克积极参与了全球多家艺术机构的运作——她是柏林KW当代艺术研究院和洛杉矶当代艺术博物馆(MOCA)的董事会成员,同时在多个重要文化委员会与顾问团担任职务。

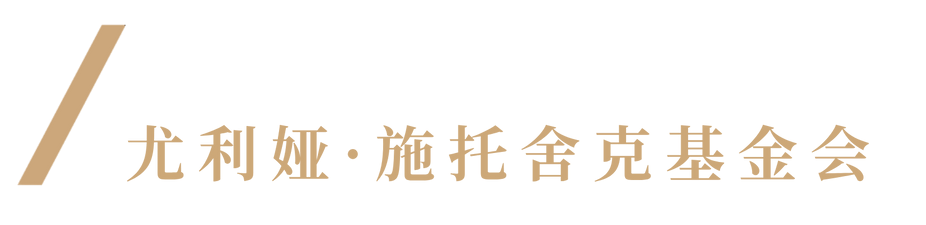

装置现场图,展览“AFTER IMAGES”

尤利娅·施托舍克基金会柏林展馆,摄影:Alwin Lay

施托舍克最初购藏媒体艺术,源于她在纽约高古轩画廊看到了道格拉斯·戈登(Douglas Gordon)的影像装置作品《装死:真实时间》(2023)(Play Dead: Real Time),当时她便被作品的即时性体验所震撼——媒体艺术带来的这种即时的、沉浸式的体验彻底突破了传统“观看”艺术的路径与方式。

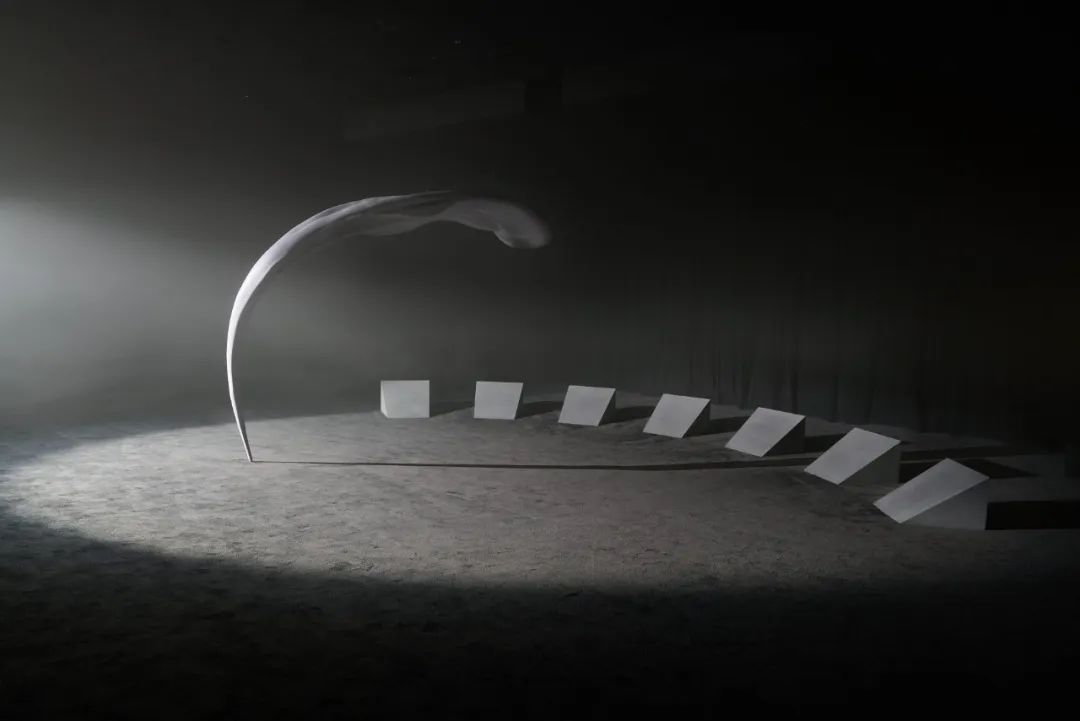

2006年,墙面装置

乙烯基,©VG Bild-Kunst,波恩,2021年

图片来源:艺术家及“Studio lost but found”工作室提供

尤利娅·施托舍克基金会藏

在这次观展经历后,施托舍克专注于收藏媒体艺术,并逐渐成为此领域最全面的私人收藏之一。

2007年,施托舍克在杜塞尔多夫工业区成功寻觅并聘请团队改造了一座包豪斯风格的建筑作为其基金会的首个展示空间,并首次向公众开放展览其媒体艺术收藏;2016年,柏林分馆开幕,选址在前东德广播电台大楼,也暗暗象征了随着时间的推移与技术的发展,媒体艺术从“边缘”走向“主流”的历程。

高清影像,8分15秒,彩色,有声,影像静帧

图片来源:由艺术家及伦敦Cabinet画廊

尤利娅·施托舍克基金会藏

两处空间均配备专业级放映设备、声学系统与互动装置,成为欧洲媒体艺术先锋又全面的“实验室”。

尤利娅·施托舍克基金会目前拥有横跨全球300余位艺术家的重要作品,其中包含:埃德·阿特金斯(Ed Atkins)的数字拟像作品、洛雷塔·法伦霍茨(Loretta Fahrenholz)的社会介入影像作品、西普里安·盖拉德(Cyprien Gaillard)的考古式录像作品、乔什·克莱恩(Josh Kline)的技术政治叙事作品、乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)的网络文化研究、瑞秋·罗斯(Rachel Rose)的电影装置作品、米卡·罗滕伯格(Mika Rottenberg)的跨媒介剧场作品、安妮卡·易的生物艺术作品,以及托比亚斯·齐洛尼(Tobias Zielony)的纪实性影像等多元实践。

录像雕塑,材质包括显像管电视、激光影碟、激光影碟播放器

霓虹灯管、丙烯颜料、电路板

以及铝方管与穿孔板上的帝国大厦复制品

图片来源:白南准遗产及纽约Electronic Arts Intermix

尤利娅·施托舍克基金会藏

其中,为中国观众所熟知的还有韩裔媒体艺术先驱白南准的《帝国大厦》(1995),这位艺术史留名、划时代的亚洲艺术家作品,也为泰特现代美术馆收藏;以及中国当代艺术家曹斐具有代表性的《我的未来不是梦》(2006),和媒体艺术家瑞安·特雷卡丁(Ryan Trecartin)的录像作品《早期行李》系列(2001-2003); 由此可见其收藏体系跨越文化的全球视野。

影像,20分钟,彩色,有声,影像静帧

图片来源:由艺术家及广州维他命创意空间

尤利娅·施托舍克基金会藏

基金会尤为全面的收藏体系,也成为反映多媒体艺术从胶片时代到数字时代多维发展的动态档案:它们既保存了历史,也参与了塑造未来。此外,尤利娅·施托舍克通过其基金会开展了一系列重要的艺术捐赠计划,其中最具代表性的捐赠是将3件标志性作品永久纳入纽约现代艺术博物馆(MoMA)的馆藏体系。

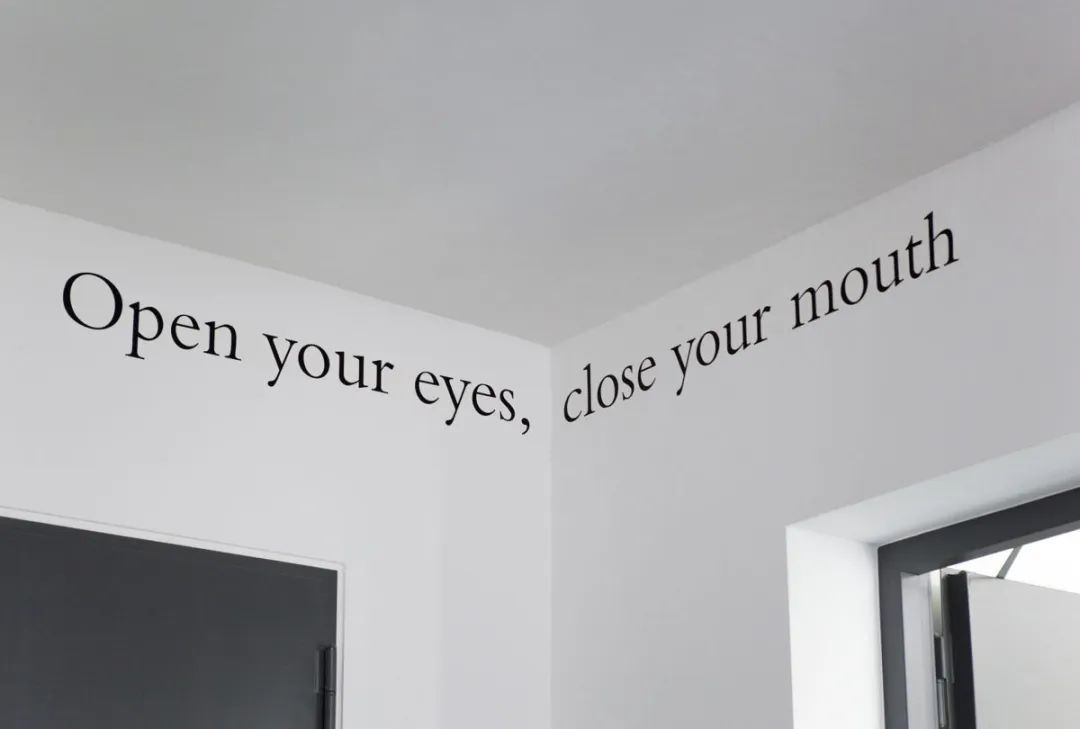

▲道格·艾特肯,《室内》,2002年

尤莉娅·斯托舍克基金会捐赠作品

纽约现代艺术博物馆藏

图片来源:纽约现代艺术博物馆

基金会捐赠给纽约现代艺术博物馆的作品包括:道格·艾特肯(Doug Aitken)创作于2002年的三频道影像装置《室内》(Interiors),该作品通过多屏叙事探索现代建筑中的心理空间。

珍妮特·卡迪夫与乔治·布雷斯-米勒(Janet Cardiff & George Bures-Miller)2007年创作的混合媒体装置《杀人机器》(The Killing Machine),这件作品以其机械剧场式的暴力隐喻引发深刻思考。

▲詹妮弗·阿罗拉,吉列尔莫·卡尔萨迪拉

《停止、修复、准备:为一架改装钢琴而作的〈欢乐颂〉变奏曲第一号》

2008年,行为艺术文献

纽约现代艺术博物馆藏

图片来源:纽约现代艺术博物馆

阿罗拉与卡尔萨迪拉(Allora & Calzadilla)2008年的行为艺术文献《停止、修复、准备:为一架准备好的钢琴而作的〈欢乐颂〉变奏曲第一号》(Stop, Repair, Prepare: Variations on 'Ode to Joy' for a Prepared Piano, No.1),这件作品通过解构贝多芬经典乐章探讨了文化符号的再诠释。

▲“余像”展览现场,尤利娅·施托舍克基金会柏林展馆

摄影:Alwin Lay

目前,基金会柏林展馆正在展出的展览“余像”(AFTER IMAGES),融合了数十件物质性、纹理、运动和沉浸式体验作品,以此邀请观众将图像视为理解世界的众多方式之一。

展览以基金会最为人熟知的、基于图像的实践——例如电影和视频为起点,扩展了“基于时间的媒体艺术”的定义。并在其中涵盖了动态雕塑、声光装置、基于电影的装置、嗅觉干预、乐谱以及虚拟现实(VR)作品。

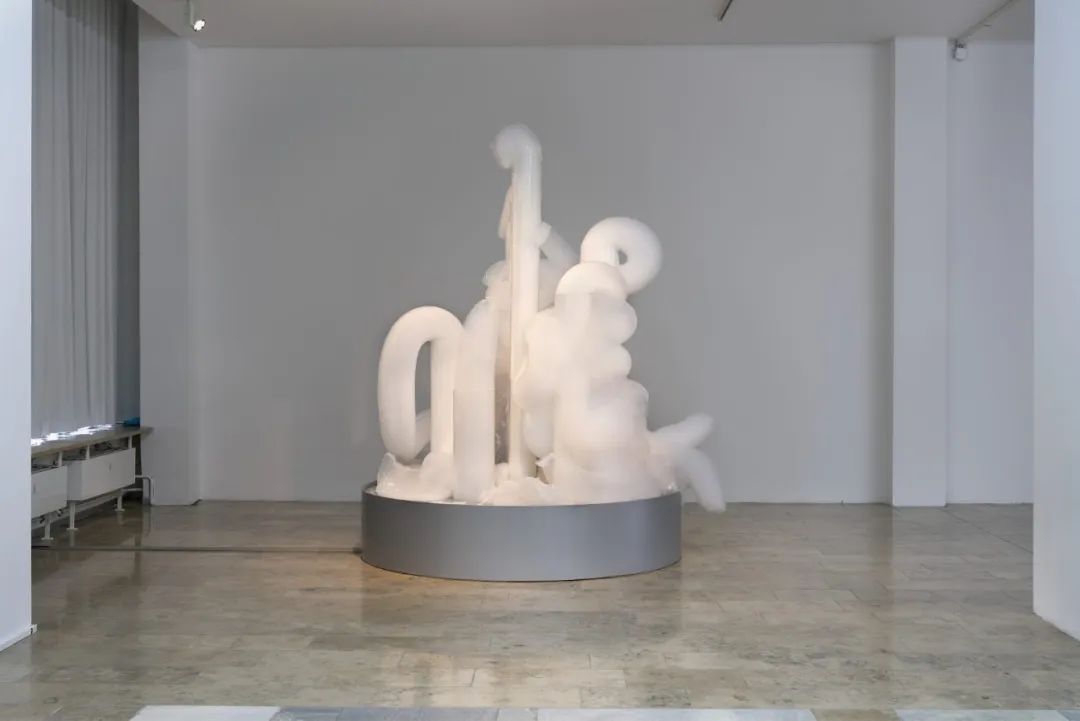

▲大卫·梅达拉,《云之峡谷》,1963/2018年

装置现场图,“余像”展览现场

尤利娅·施托舍克基金会柏林展馆,摄影:Alwin Lay

正是这种可呈现性和媒介的多样性,使基金会在当代艺术收藏中展现出独特的风格和优势。

随着沉浸式体验和技术的快速发展,这类作品也正在成为收藏市场的热门标的。媒体艺术也正是通过打破传统以视觉为观看中心的方式,拓宽了艺术收藏的可能性,随着未来的技术发展,这一门类必将更受市场重视。

相比传统的绘画或雕塑形式,媒体艺术因其对技术的高度依赖,在保存与再现上面临诸多挑战。影像、声音、交互装置等作品往往依赖特定的软件、硬件与数字格式,一旦设备过时或文件损坏,作品原貌就可能难以再现。

对此,尤利娅·施托舍克基金会建立了一套系统化的数字保存机制,以保障作品的展出及陈列。

▲陆扬,《DOKU The Flow》,2024年

高清影像,50分15秒,彩色,有声

尤利娅·施托舍克基金会藏

这一保存策略包括:对数据载体、硬件设备与操作系统的定期检查与更新;对影像与音频文件进行格式迁移和转码,避免因技术淘汰造成的“代际损失”(generation loss);同时建立多重备份和替代方案,确保作品在不同平台上也能保持原貌运行。

该机制不仅广泛应用于基金会自身的展览体系,而且成为当前国际媒体艺术机构普遍采纳的技术标准。

▲罗曼·利普斯基,《这片永恒的他者风景》,2023年

影像,24分钟,彩色,有声

尤利娅·施托舍克基金会柏林展览现场

摄影:Hans-Georg Gaul

这种面向未来的保存机制,为媒体艺术作品在市场中的可流通性与可再展性提供了坚实保障,对藏家而言,这不仅意味着收藏了一件具有艺术和文化价值的作品,而且获得了可靠的技术支持,使作品在未来转让、展览或重制时能够保持其完整性,从而大幅提升了市场对这一门类的信心指数与认可度。

▲林登·约翰逊

《愿月亮在我们分离时相遇,愿太阳在我们相聚时相伴》

2021年,虚拟现实电子游戏,时长无限,彩色,有声

“WORLDBUILDING”展览现场

尤利娅·施托舍克基金会杜塞尔多夫空间

摄影:Alwin Lay

随着科技艺术和沉浸式体验日益受到关注,基于各种衍生于尖端科技的媒体艺术正成为艺术收藏的新趋势。

尤利娅·施托舍克基金会通过清晰的收藏方向、持续的展览实践以及对数字保存的重视,不仅为这类艺术品收藏的长期发展提供了可靠保障,而且为未来的艺术收藏提供了更多的参考与方向。

以上仅代表个人观点

原文刊载于《收藏/拍卖》2025年夏季刊

原标题《尤利娅·施托舍克基金会:媒体艺术收藏的新典范》

作者:王倩瑶

英国皇家艺术学院设计史硕士、澳门科技大学美术学博士

专注艺术疗愈对心理健康有效性的研究

推动艺术疗愈理论发展与实践创新

转载请注明来源

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “数艺网” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。