- 0

- 0

- 1

分享

- 任思远《盛世红妆》创作谈:“以小见大”——从文化符号窥见盛唐气象

-

原创 07-16

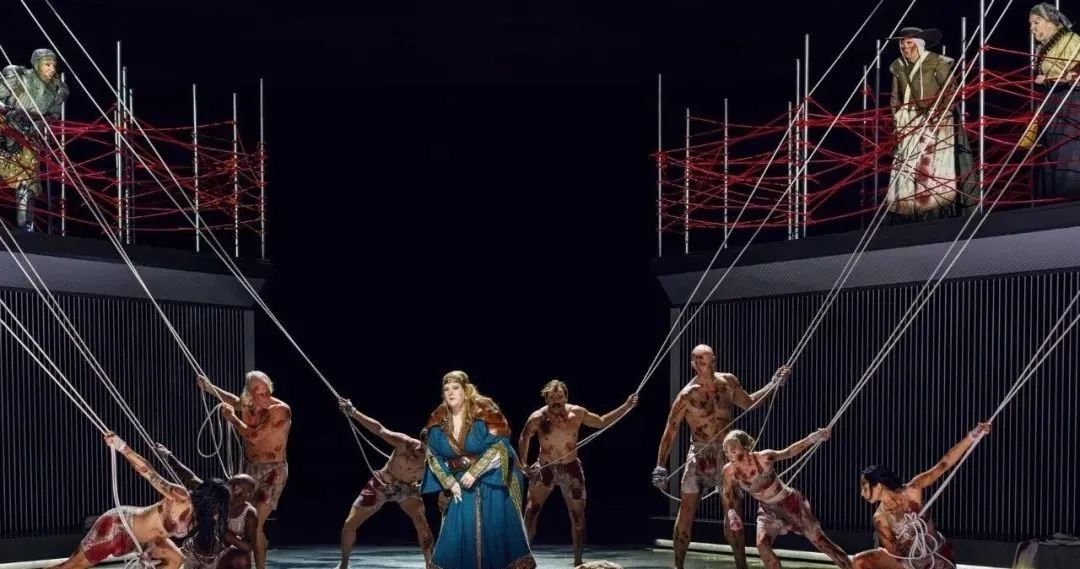

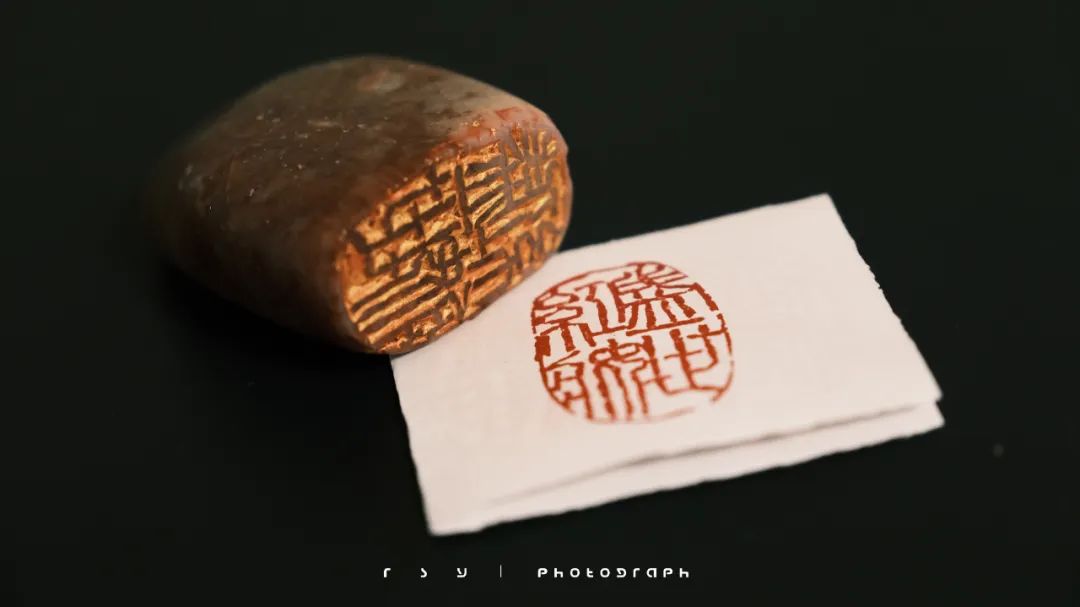

昆剧《盛世红妆》是浙江京昆艺术中心(昆剧团)为最年轻的“代”字辈传承人倾力打造的原创新编昆剧剧目。

以2013年出土的太平公主为上官婉儿镌刻的墓志铭“千年万岁,椒花颂声”作引,设计双女主视角讲述唐朝武则天时期的风云传奇。

全剧横跨三朝三十五年,探讨了权力、亲情、友情在历史洪流中的脆弱与坚韧。同时融入了对女性命运与自主意识的思考,通过宫廷权谋与女性情谊的交织,展现历史洪流中女性智慧与力量的独特光芒,兼具历史厚重感与现实启示意义。入选浙江文化艺术发展基金资助项目。

《盛世红妆》

舞美设计任思远专访

“以小见大”

——从文化符号窥见盛唐气象

Q

《盛世红妆》以武则天时期的宫廷为背景,唐代建筑恢弘繁复,但传统戏曲舞台的特点是写意性。您是如何考量这两个因素的?能否请您分享一下关于该剧的创作构思?

任思远:我认为,戏曲舞台的写意性其实跟场景的气势恢宏并不一定是反义词。它们乍看起来好像是对立的,但其实并不矛盾。因为,气势恢宏的东西也可以处理得非常的写意,只要它的体量感足够大。

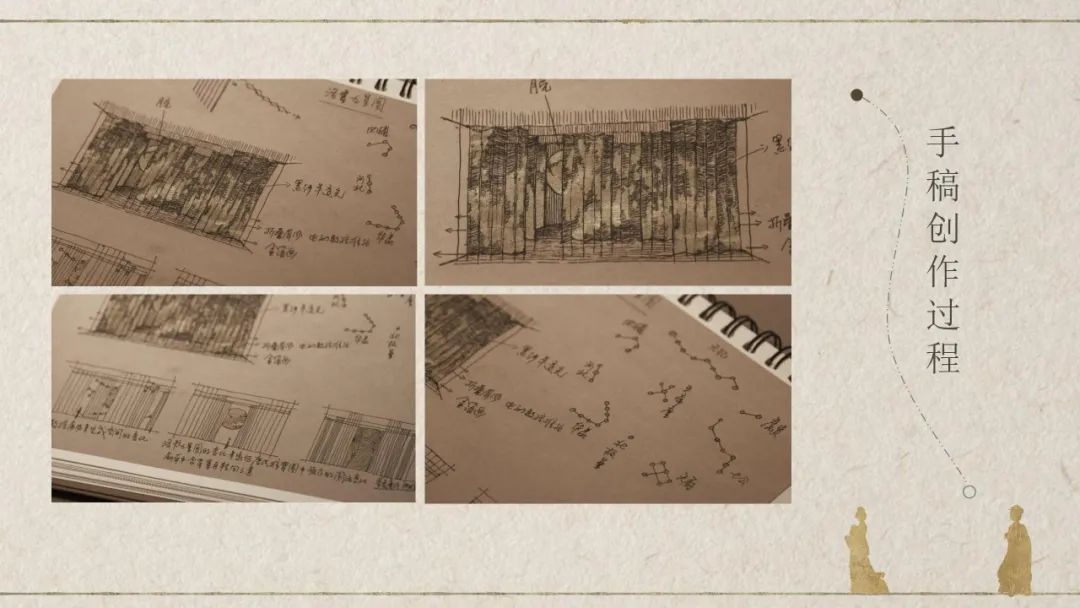

另外,我也有一个创作习惯,那就是从不同视角进行构思。当多数人倾向于某种固定思路时,我往往会带着逆向思维去探索可能性。作为一个舞美设计师,如果始终停留在常规思维层面,可能会削弱创作的独特价值。我们就是要去呈现一个观众意想不到的舞台,而且还能符合剧情,符合这部剧的整体审美。

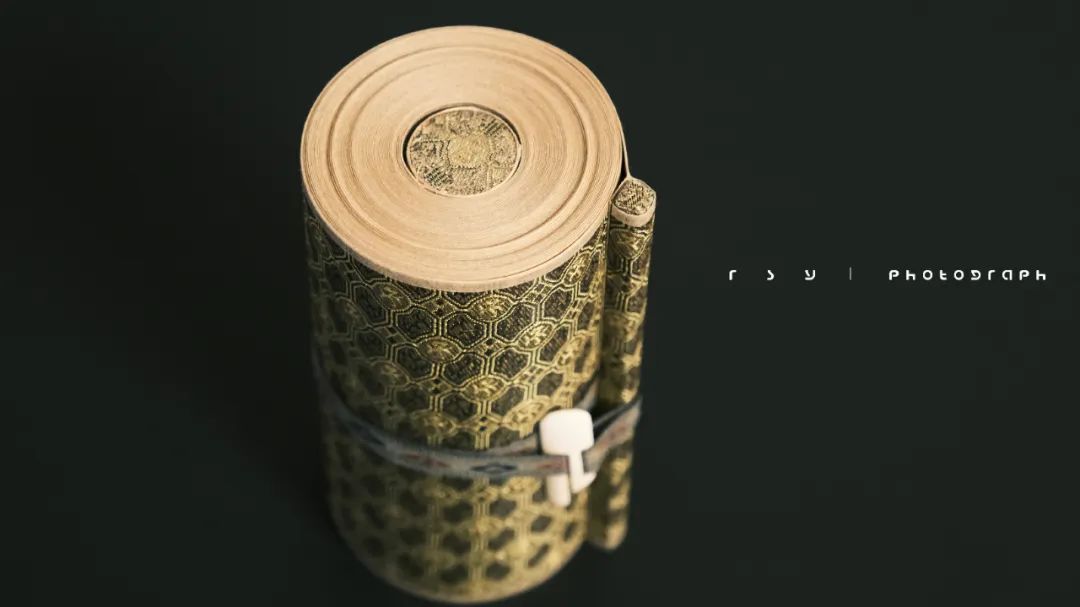

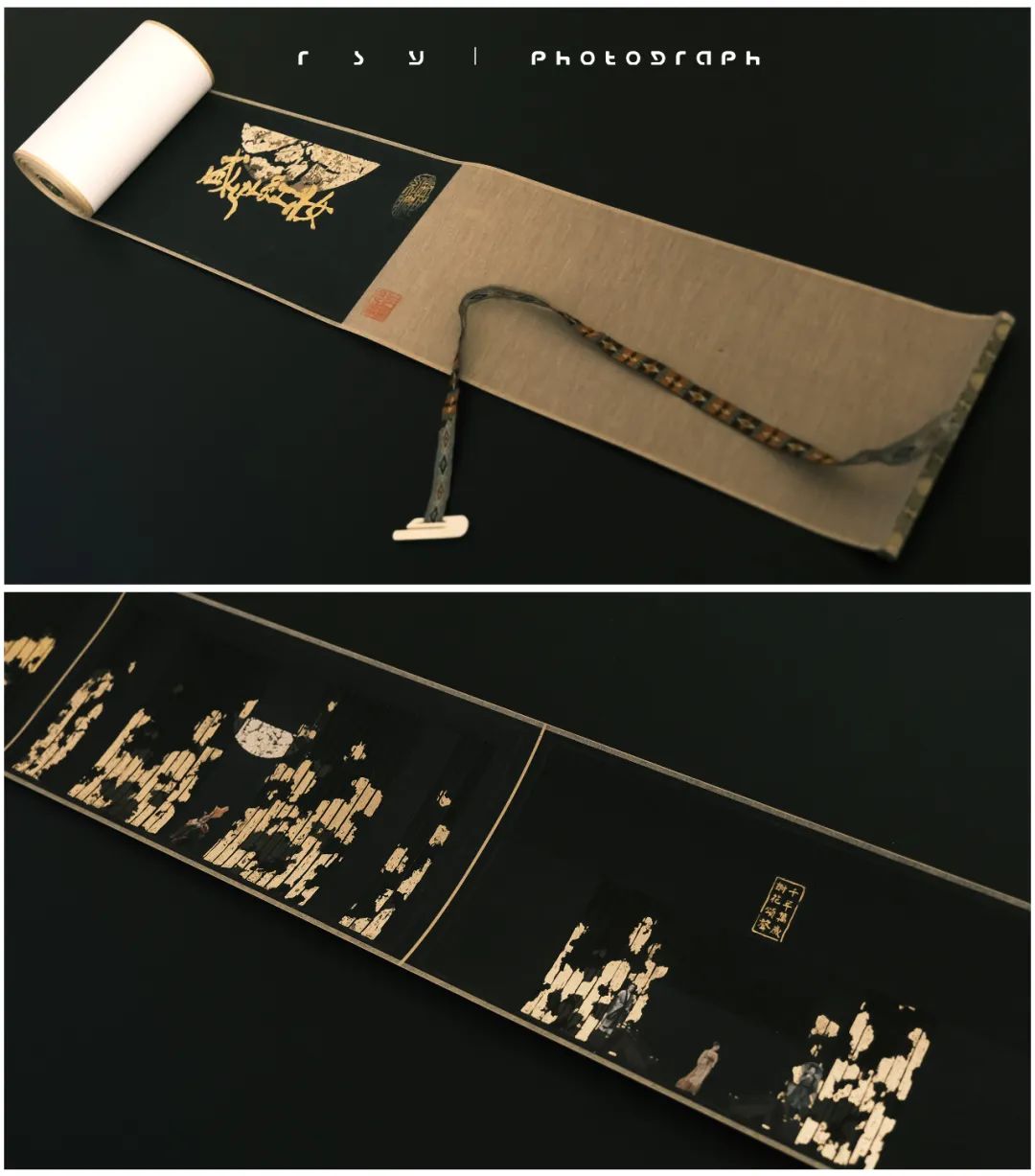

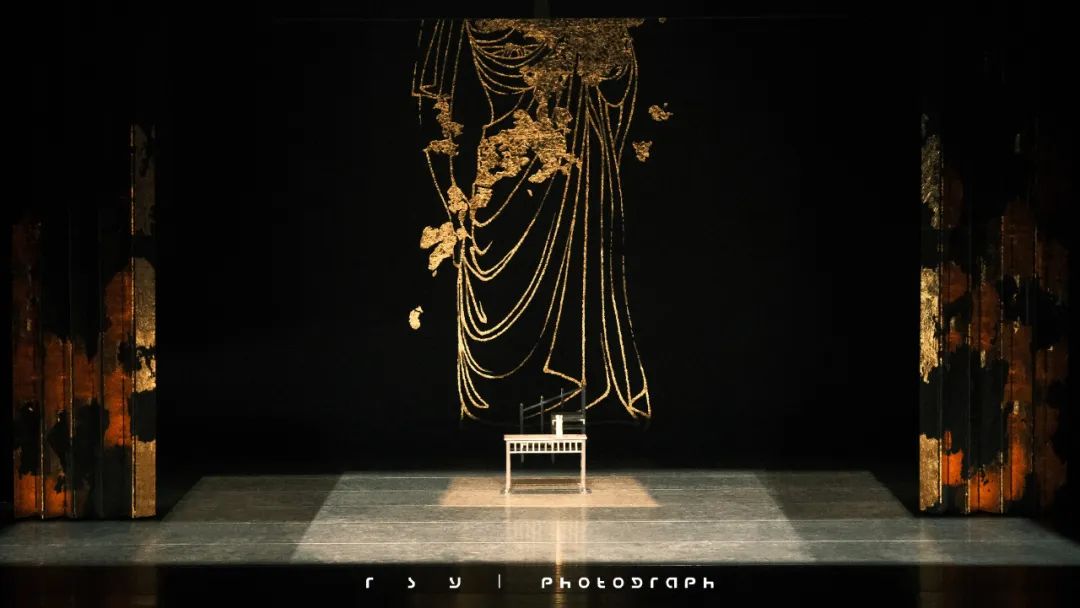

其实,大家提到唐代气势比较宏伟,比较富丽堂皇,一般指的就是它的建筑形式,包括它的一些装饰结构。然而能代表唐代的元素和特征还有很多很多,这次我们就找到了一个大家不常发现或鲜少觉察到的一个生活中的元素——折扇,通过艺术化放大处理,使它既能代表唐代的审美特征,而且还能以小见大地去描绘整个舞台的样式和空间结构。

等观众步入剧场时会发现,现场并不是他们认知中的那种繁复的装饰结构,或者说是五颜六色的唐式舞台空间。我们精心选取的折扇既典型,又能在一定程度上契合戏曲舞台写意的特征。

事实上,我们可用的历史文化元素有很多,关键在于我们如何去筛选,从而在一定程度上满足时代特征和戏曲舞台的写意特征。

Q

在之前的设计中,您曾运用双向轨道系统实现景片移动,创造了“空间魔术”。请问您此次是否也使用了动态舞台设计?在剧中进行了怎样的空间转换呢?

任思远:这回肯定也是有的,但我们在原先的基础上又进行了创新。首先,折扇本身就具有一定的运动特征,我希望能在舞台上充分地表现这一点,从而让大家一目了然地知道我们在利用什么,是在用什么元素或者语汇做整个舞台设计。

可以说,这次新的运动方式是之前舞台上并不常见的,而这也是我们在该剧舞美上做的创新的尝试。

在舞美设计的工作里,完成众多的空间分场,是一个非常重要但又极具挑战性的环节。如果空间比较少,甚至是独幕剧的时候,这个舞台会相对好做;一旦我们面对场次变化较多的转换需求时,舞台设计的工作量将会非常大,这也考验着设计师对想象力和对全局的把控力。更何况我们这个戏目前有二十多个场景的变化,对于戏曲舞台来讲已经非常多了。这也是为了打破传统戏曲舞台的视觉惯性,以场景的流动性消解观众的审美疲劳。

随着时代审美的发展,传统的换景方式已经不能满足于当下主创以及观众的审美需求了,像原先那种暗场抢景或者吊杆儿升降的形式,逐渐显示出它们的局限性。这时候我们就要利用科技手段,在舞台空间上尽可能地去变魔术,变化各种空间和场景,让观众意想不到,这也是本次舞美创新探索的重要方向。

Q

舞台美术不仅要搭建出剧中人物生活的空间,更要搭建出全剧的精神世界。能否请您再为我们揭秘一些剧中符号化的运用?符号往往是抽象写意的,您会担心观众的理解吗?

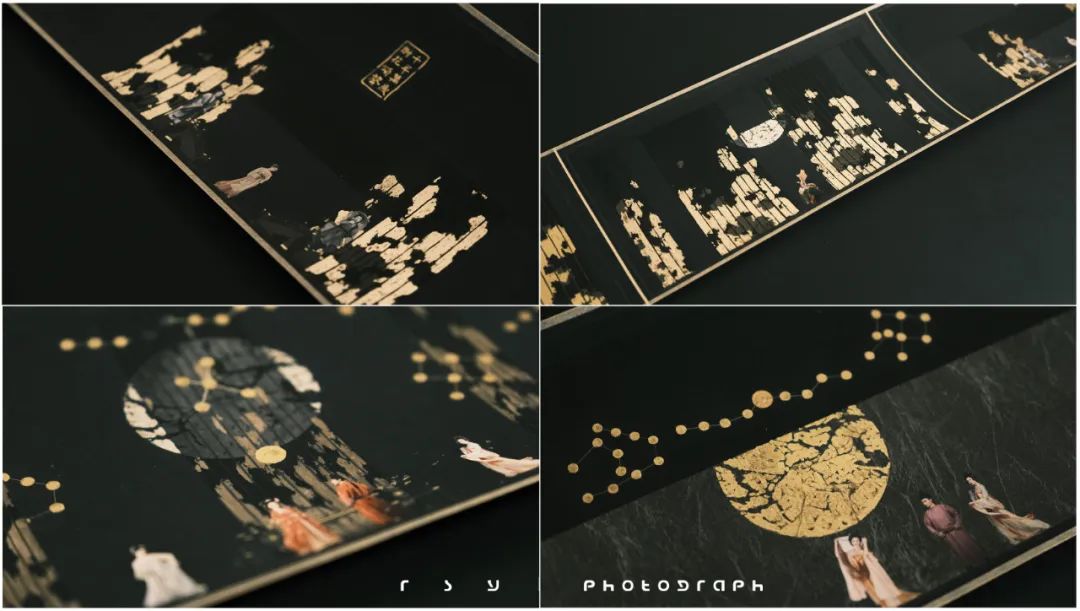

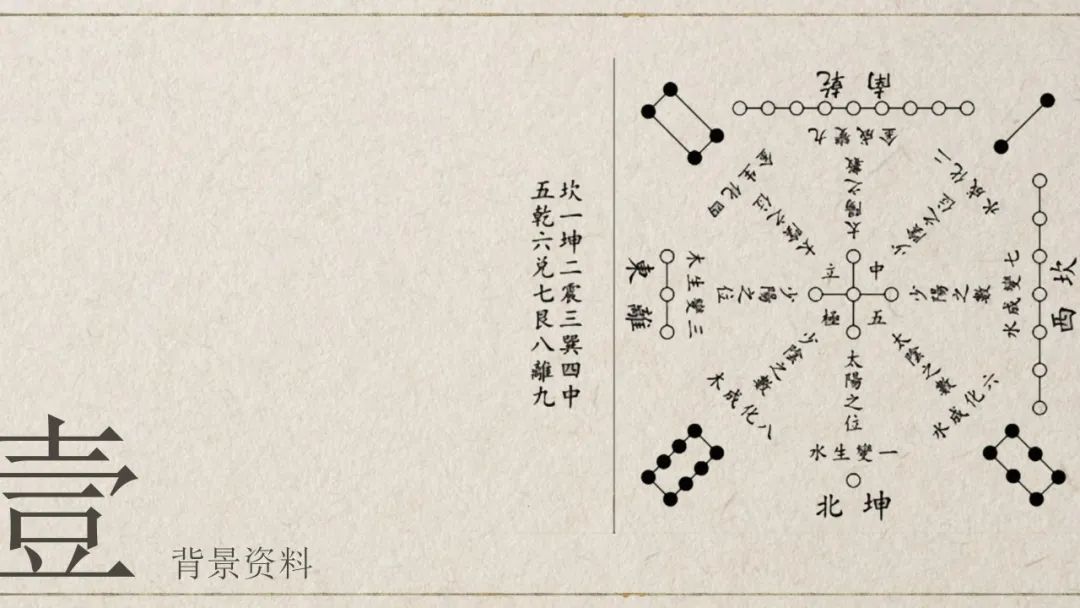

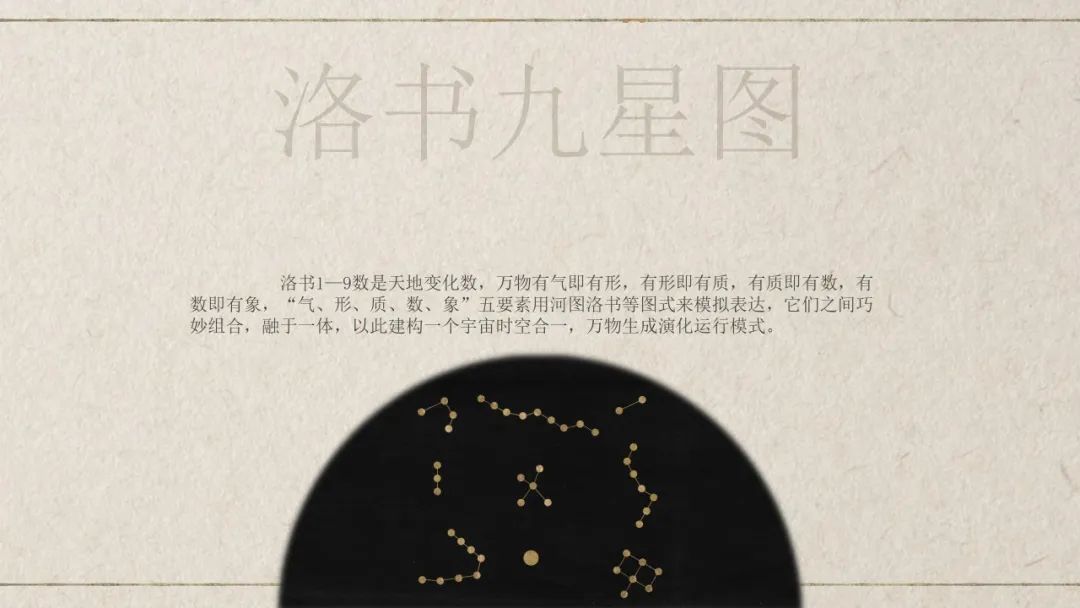

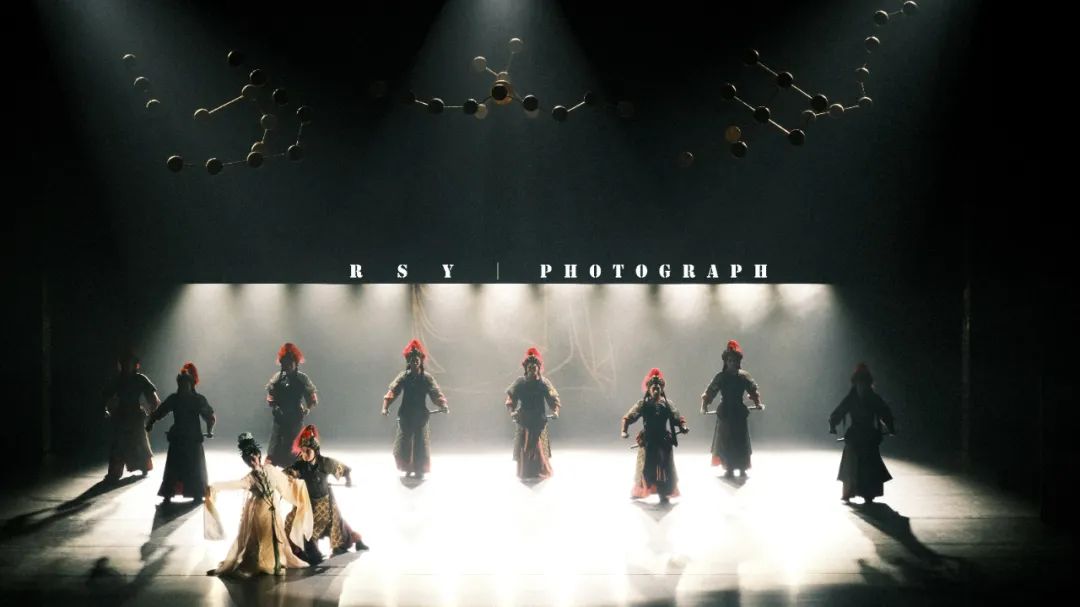

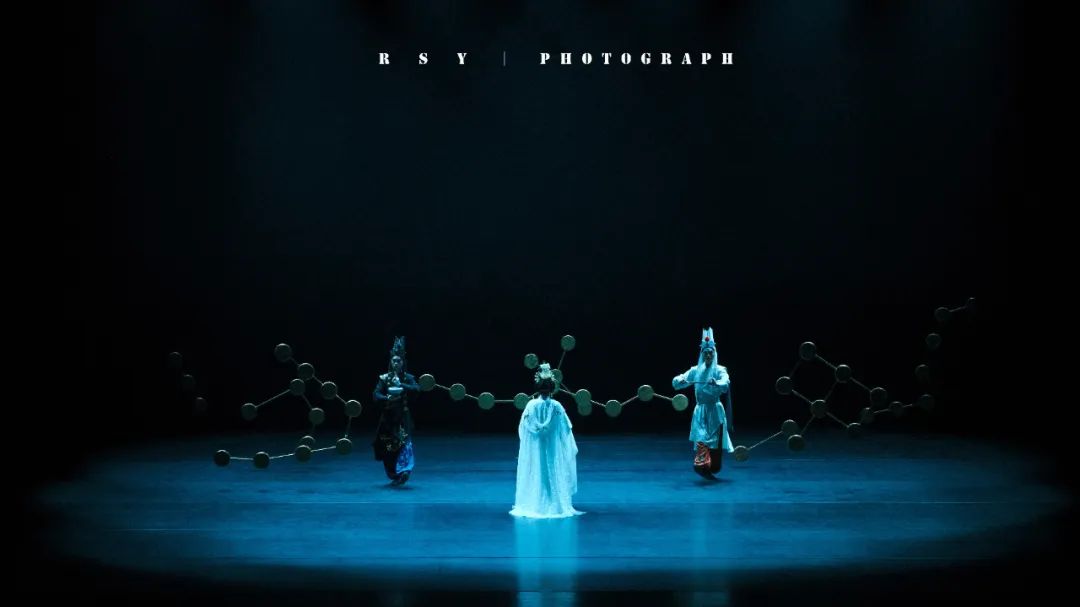

任思远:在这个戏里,符号运用是非常鲜明的。我可以简单讲讲其中一个重要符号特征——紫微星垣,也叫紫微斗数。具体如何在戏里呈现,还是欢迎大家亲自来剧场观看,但在这里可以小小剧透一下的是,这个想法源自唐代的一本著名典籍《推背图》。

为此,我还专门研究了紫微斗数和古代天文相关知识。紫微星作为传统宇宙观的重要组成,它的星群结构恰好能隐喻历史演进中的规律,主星与副星的配置更是暗合当时朝堂中的风云变幻,我们古代的很多宫殿以及建筑制式也都和星象有关。所以,紫微斗数是整个戏里非常重要的,带有隐喻性的一个舞台语汇。

我相信观众对这类传统文化符号具有天然的感知力,因为像紫微斗数这样的符号,有的时候已经根深蒂固地扎在我们血脉里边儿了。即便观众不是特别懂,像我原先就不是很了解,但是当你看到它以后会非常的熟悉。这种共鸣会激发部分观众在观剧后查阅更多的资料,进一步去探索,去剖析传统文化的密码,而这也是剧场艺术独有的魅力所在。

舞台方寸间,对话传统与现代

Q

将时间跨度如此之大的盛唐故事转化成方寸上的舞台美学不失为一个考验,请问您在此过程中遇到的最大挑战是什么?

任思远:在这个戏里,对我来说最大的挑战并不是艺术创作上的,因为我和导演已经合作过很多戏了,在审美追求方面,我们已经形成了非常强大的默契。真正困难的是在我这几年的创作过程中一直存在的一个问题,也是我特别想研究和解决的一个问题——在艺术和实际操作上,如何寻找一个平衡点?简单而言,我们如何能在追求舞台艺术审美的前提下,尽可能地让这个戏健康良性地持续演出,而不是一味追求舞美轻量化而导致艺术品质的折损。

当下无论是体制内还是市场化的演出团体,都面临着拓展演出市场的现实需求。但是,有时候受限于舞美体量和演出环境,我们无法在每次演出都百分之百地还原舞台效果,从而带来比较大的演出遗憾。因此我们会把上述问题前置:怎么能在不损失艺术效果的前提下,尽可能帮助院团更多地去进行完整的演出?

我认为,解决这个问题不是在前期一味地做减法,怎么简单怎么来,这样完全是本末倒置。我们所追求的是在艺术创作和落地实操上,找一个完美的或者是相近于完美的关键平衡点。正如我之前回答的那个技术方案——为观众带来审美新鲜感,同时用有限的舞美置景来完成更多的空间变化,而非直接叠加舞美物料,增加舞美体量。所以说,科技的创新和进步不仅强化了舞台表现力,更为我们可持续的演出提供了技术保障——在确保艺术完整性的同时,适配各种演出条件和环境。

Q

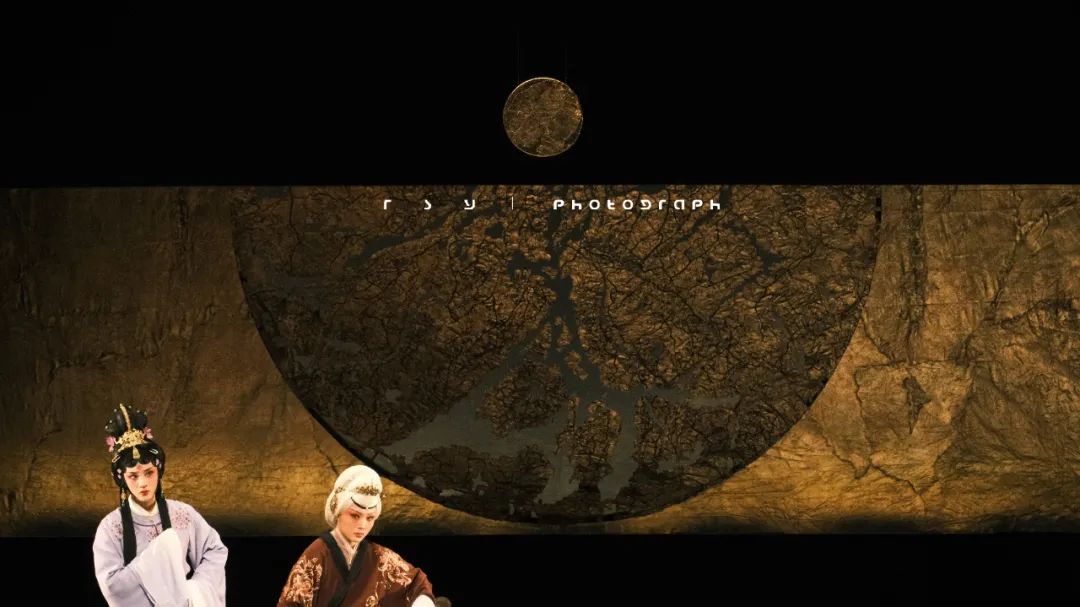

舞台呈现是一门综合的艺术,请问您在创造时如何确保舞美设计与角色服装造型的视觉统一和对比?

任思远:舞台设计跟服装设计往往存在着两种互动关系:一种是相辅相成,相互融合;还有一种,是在有机的结合上去突出人物,而我们选择的就是后者。在这部戏里,我们希望在保持整体审美调性的基础上,让服装更多地去展现它的颜色,它的造型,更多地去突出人物。因为我们经常说,舞美一旦复杂就有可能出现“景抢人”的情况。但是在戏曲舞台上,演员是非常重要的核心。我们的舞台效果固然重要,但是绝对不能“抢”过演员和角色。

为此,我们会通过一些色彩对比、空间层次对比让服装跟造型更能从画面里提取出来,让观演焦点精准导向舞台上的演员以及他们周遭的细节,让他们在画面里更突出。

Q

您之前创作过诸多话剧、音乐剧、戏曲等各种艺术类别的舞台设计作品,请问您如何看待戏曲舞台设计以及当代舞台上的传统美学呈现?

任思远:我认为,戏曲舞台设计在众多的舞台设计门类中可以说是最难的,其中最重要的原因在于它的文化语境是错位的,因为“舞台设计”概念本身就是一个舶来品,它是西方戏剧知识体系里传过来的。而我们传统的戏曲,原先是没有舞台的,它只有建筑形式上的“戏台”,是不属于舞台设计这种门类里的语汇。所以,将一个传统的表演形式融入到西方观念里是一个极其困难的事情。

当代观众的审美取向仍偏重写意表达,但其实,写意性只是中国古代审美体系里的一种大类,它不是唯一。所以在创作实践中,每接到一个剧目的时候,我会先去思考它自身的独特性,而不是简单套用写意的程式。

随着近些年民族文化自信的觉醒,观众更多地关注到了古典题材的舞台作品,甚至是戏曲作品,这也反向要求我们创作者:把中国的传统之美展现在现代舞台上,同时完成剧本所带来的戏剧任务,包括它深层次精神上的一些剖析和外化体现。

至于古典之美如何具有现代性,我认为正如传统榫卯结构与现代钢筋混凝并非不可结合,它的关键不在于形式嫁接,而是文化基因的有机重组。这种转化既考验设计师对传统美学的解码能力,更考验他们在当代语境下的重构能力,而这也是传统与现代对话的真正要义。

主创成员

艺术总监:汪世瑜

编剧/导演:李卓群

联合编剧:孙钰熙

唱腔设计:周雪华

作曲:谢振强

舞美设计:任思远

灯光设计:祝世明

服装造型设计:蓝玲、张颖

副导演:张旭冉、索明芳

舞蹈编导:蒲宇

音乐设计团队:马洪波、韩光、黄芯

道具设计:周泽伟

打击乐设计:霍瑞涛

任思远,中国戏剧家协会会员,北京戏剧家协会会员,中国舞台美术学会会员。

受邀参加第四届第比利斯国际舞台设计双年展中国展,CISD第九届中国先锋戏剧青年设计师提名展,国家大剧院主办第四届北京舞台美术设计邀请展。

作品包括话剧《飞越疯人院》《燃烧的疯人院》《枕上无梦》《奇怪的狗TAOTAO》《汉将李陵》《五月向阳六月花》《认真的重要性》《蜜丝哈尔滨》等,音乐剧《我要你》《甪端》《故宫里的大怪兽》《朝九晚五》,舞台剧《天生傲骨》,京剧《大宅门》《春日宴》《鉴证》《花好月圆》,昆曲《峥嵘》《流光歌阙》《望乡》,锡剧《蝶恋花·沈琬》,桂剧《破阵曲》《燕歌行》,舞剧《二十四时舞》《双下山》,当代舞蹈剧场《蛾》,豫剧《黄河滩上的女人》《红旗渠》,河南曲剧《都市丽人》,北京曲剧《九重阙》《徐悲鸿》《永生花》,秦腔《西域汉关》,眉户剧《青铜峡》等。

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

采访者:聂思宇

图片:任思远

责编:张丽佳

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。