- 0

- 0

- 1

分享

- 文旅演艺的冰火两重天:239%增长率背后的行业困局与破局之道

-

原创 07-09

站在 2025 年中的文旅十字路口,我看到了令人窒息的魔幻现实:

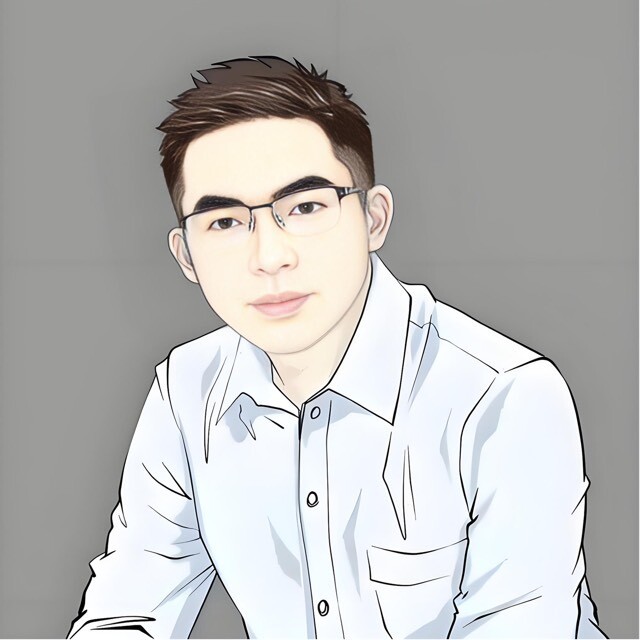

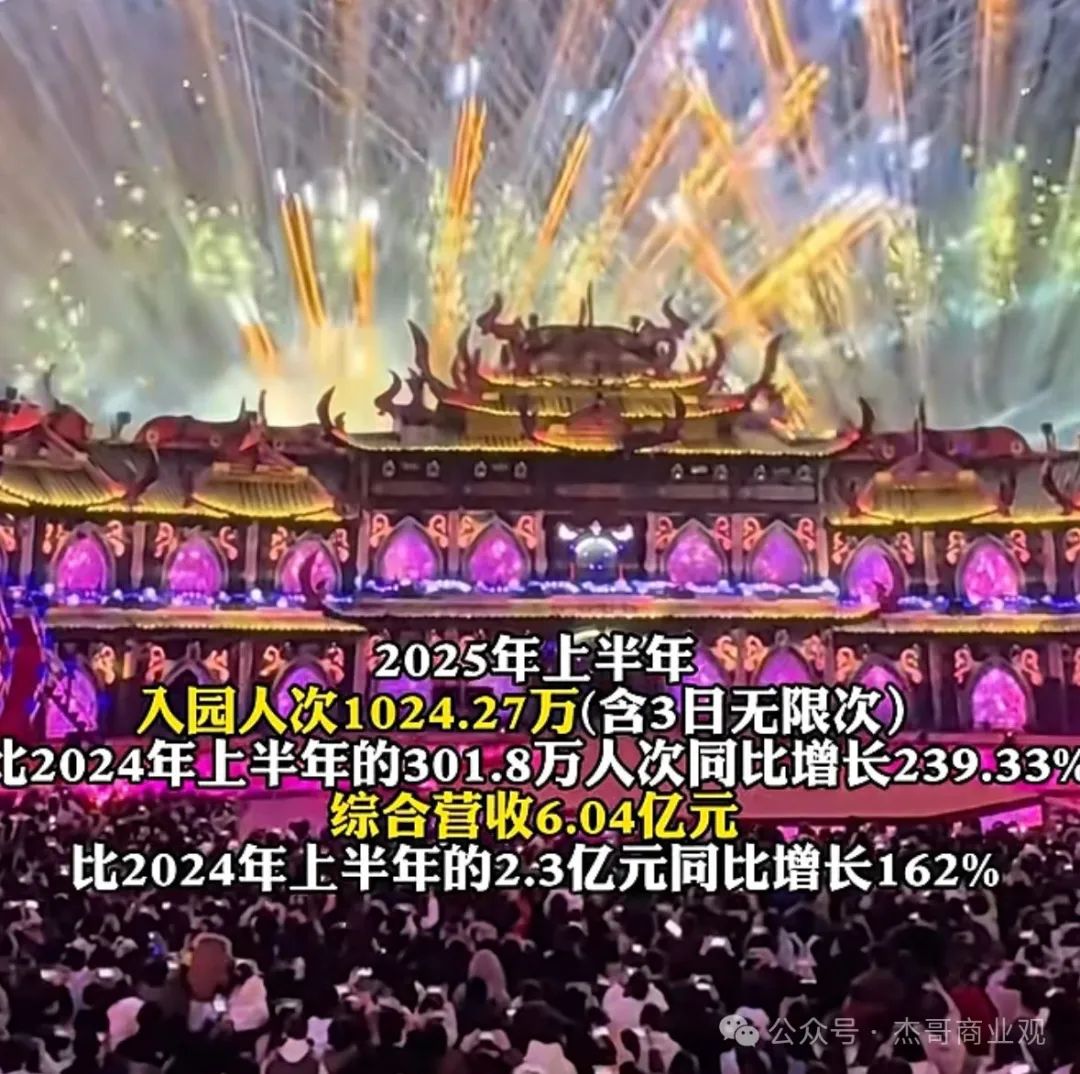

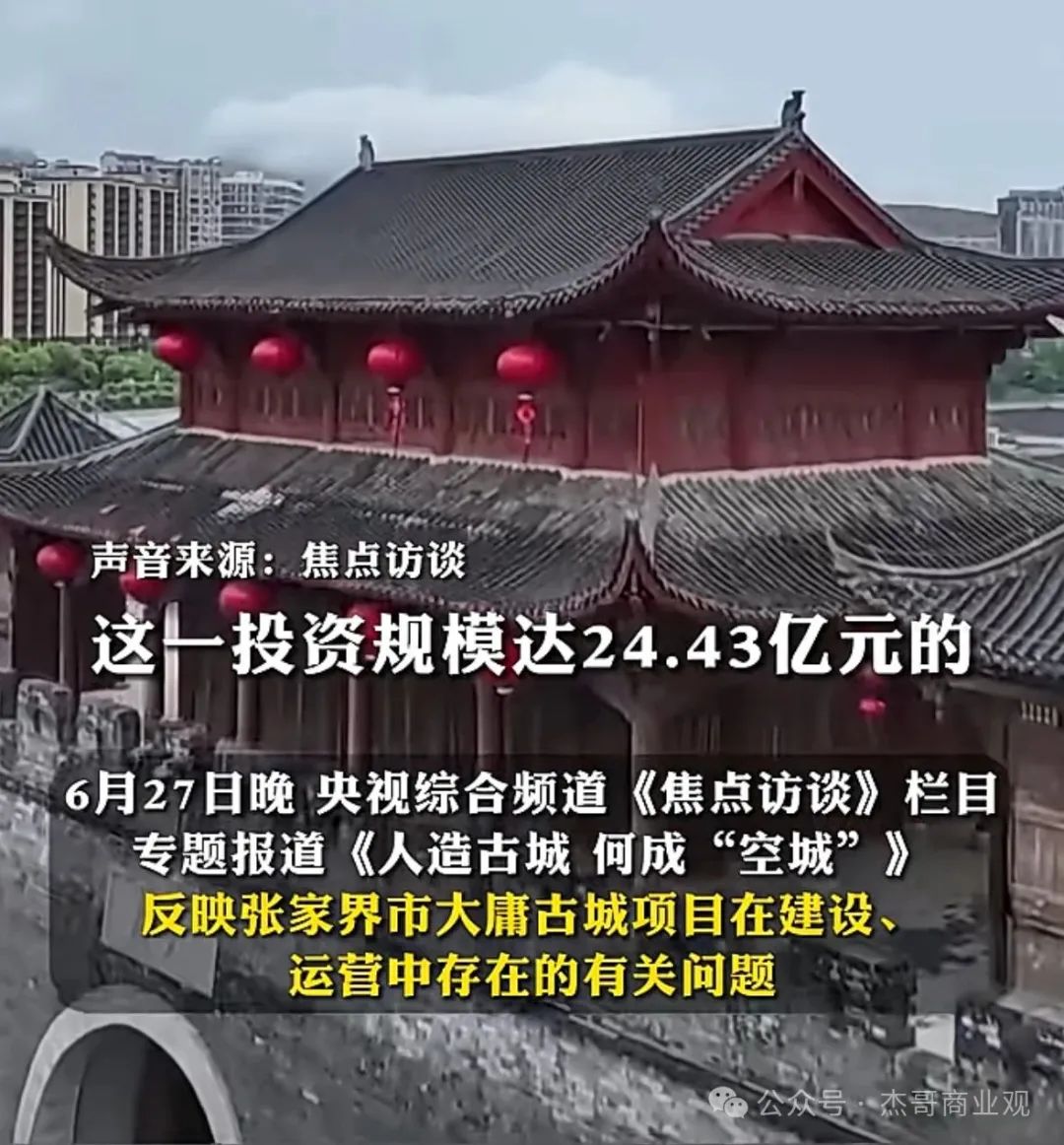

一边是河南万岁山景区“上半年入园人次1024.2万,同比增长239.33%;营收6.04亿元,同比增长162%;日均接待游客5.66万人次,单日最高营收突破4000万元”的财报引爆文旅圈,另一边是某中部省份耗资 24 亿打造的 “仿古古城” 沦为空城,停车场成唯一盈利点;

一边是乌镇戏剧节第十一届开幕吸引全球大师共舞,另一边是某景区 NPC 机械重复 “客官里边请” 的话术,眼神空洞如提线木偶;

一边是“跟着团长打县城”的游客,甚至愿意顶着烈日排队三小时只为扛一次“土炮”,另一边是江南古镇的汉服小姐姐与西南苗寨的“侠客”撞衫,古城墙下的“衙门断案”和沙漠景区的“镖局押镖”台词雷同。

这种撕裂的图景背后,是文旅演艺行业正在经历的 “冰火两重天”。当“沉浸式”成为文旅界的万能膏药,同质化的泥沼正吞噬着创新的火花。据统计,全国仅2024年新增“古风穿越”类项目就超过300个,七成以上剧本结构雷同,很多NPC培训不足72小时就上岗。

当乌镇戏剧节的青年竞演舞台因先锋戏剧一票难求,当万岁山的武侠实景剧靠200场全天候演出留住游客过夜消费,我们不得不追问:砸钱堆砌的“演艺内卷”,为何大多成了赔本赚吆喝?

1

冰火两重天:万亿市场里的生死局

2024年全国演出市场总体收入达796.29亿元,较2019年增长39.14%。亮眼数据背后,却是残酷的“一九定律”:头部项目收割流量,腰部景区在盈亏线上挣扎。

甘肃某投资2.3亿的旅游演艺项目,开业时政商名流云集。如今日均观众不足百人,演员比游客多已成常态。当地导游私下吐槽:“旅行社送客要看补贴,演一场亏8万,全靠财政输血续命”。这种困境并非孤例——国内超30%的旅游演艺项目生命周期不足三年。

行业陷入怪圈:一边是《长恨歌》《又见敦煌》等老牌剧目常年爆满,单剧年收入破7亿;另一边是新项目盲目跟风,从剧本到服化道高度同质化。某资深策划人透露:“去年全国新增实景演艺68台,其中52台是‘古装+爱情+武侠’三板斧,连威亚吊点的位置都懒得改。”

更令人忧心的是资源虹吸效应。当一线城市凭借《不眠之夜》等IP剧五年营收5.5亿,三四线城市却面临专业剧场短缺、巡演成本倒挂的困境。一位西北剧院经理算过账:“引进优质剧目单场成本超40万,门票均价80元需5000人保本,但本地过夜客不足百万,注定血亏”。

2

流量狂欢下的行业困局:同质化正在杀死体验

(1)复制粘贴的剧本杀:当 NPC 变成群演

在长三角某古镇,我曾看到这样的场景:穿着汉服的游客在青石板路上穿梭,却发现每个店铺都在卖义乌进货的团扇、发簪;所谓 “沉浸式剧场” 里,演员机械地重复着 “客官买朵花吧” 的台词,眼神里写满疲惫。这种 “古装穿越 + 换装体验” 的模式,正在全国景区疯狂复制。

数据显示,2023 年全国新增沉浸式演艺项目超 8000 个,但 70% 以上存在严重同质化。

更讽刺的是,这种同质化正在透支游客的信任。在某点评平台上,“套路化”“没意思”“不值票价” 成为高频差评词。有游客吐槽:“花 200 块穿汉服,结果发现满大街都是同款,拍照根本不出片。”

(2) 流量至上的畸形生态:从文化体验到打卡游戏

在某网红景区,我目睹了这样的荒诞一幕:为了拍出 “古风大片”,游客们排着队在同一个角度拍照,完全无视身边正在进行的非遗表演。景区管理者为了迎合流量,甚至将原本 30 分钟的演出压缩到 10 分钟,腾出时间让游客打卡。

这种 “流量绑架” 的背后,是行业的急功近利。某文旅集团高管私下透露:“现在考核指标就看抖音播放量、小红书笔记数,内容质量反而没人关心。” 在这种导向下,景区纷纷沦为 “打卡工厂”,文化内涵被抛诸脑后。

(3) 资本短视的代价:24 亿打水漂的教训

湖南张家界大庸古城的悲剧,堪称行业教科书级反面案例。这个投资 24 亿元的 “文旅标杆”,因盲目跟风仿古热潮,4 年累计亏损超 10 亿元,最终沦为空城。更令人痛心的是,项目仓促上马时,从立项到开工仅用 3 个月,可行性分析形同虚设。

这种 “拍脑袋决策” 在行业内并不罕见。某文旅专家指出:“很多地方政府把文旅项目当政绩工程,根本不考虑市场规律。结果钱砸进去了,人却没来。”

3

破局者的启示:当文化遇见创新

(1)乌镇戏剧节:文化绿洲如何生长?

当其他景区在复制套路时,乌镇用十年时间把自己打造成了“戏剧朝圣地”。它不搞花哨穿越,而是引入赖声川、孟京辉等顶级创作者,让《茶馆》《如梦之梦》在小镇真实生长。观众在石板路上与演员擦肩,在百年老宅里看先锋实验剧。内容深度与文化根基,才是长效沉浸的密码。

乌镇戏剧节坚持青年竞演“命题创作”模式,今年以“枕头、阳光、大恐龙”为题,从560部作品精选18部。获奖作品《Amy张回到家乡》用科幻外壳包裹乡土情结,让00后观众哭湿口罩。这种对内容敬畏心,换来11天2000场古镇嘉年华的盛况——连河边石阶都成了行为艺术舞台。更令人惊叹的是,戏剧节不仅是演出平台,还通过 “小镇对话”“古镇嘉年华” 等活动,让游客深度参与其中。

乌镇的成功,源于对文化的敬畏与创新,以及内容为王的情感共振。他们没有简单复制 “小桥流水 + 商铺” 的模板,而是将戏剧节打造成文化 IP,通过差异化定位吸引文艺爱好者。

(2)跟着团长打县城:情绪共振下红色文旅的破圈密码

在山东沂南县红嫂家乡旅游区,“跟着团长打县城” 项目的火爆,揭示了红色文旅的新可能。这个以抗战史实为蓝本的沉浸式体验,让游客穿上八路军服装,在 “团长” 带领下完成 “攻城” 任务,日均接待游客超 5000 人。

“跟着团长打县城”没有华丽布景,却让中年男人热血沸腾。它精准刺中“军事迷+怀旧情结”的群体记忆:磨损的军用水壶、手摇电话机、复刻的“立功喜报”…参与者不再是游客,而是“1947年的民兵连长”。当体验与深层情感联结,仪式感便自然诞生。

其成功关键在于 “守红创新”,通过情绪共振,找到集体记忆开关:既保留红色文化的严肃性,又融入角色扮演、科技特效等元素。景区副总经理闫纪锁介绍:“我们用烟雾机、爆破装置营造战场氛围,让游客在‘参战’中感受历史。” 这种 “文化 + 科技” 的模式,让红色教育从 “说教” 变为 “体验”。

(3)河南万岁山:低价策略与极致体验背后的商业智慧

河南万岁山的爆发式增长,同样值得研究。景区通过 80 元连续三日入园的低价策略引流,却在二次消费上做足文章:武侠主题演出、特色小吃、文创商品等,让游客 “白天看演出,晚上逛夜市”。数据显示,其二次消费占比超 60%,成为利润核心。这种 “流量变现” 的逻辑,打破了传统景区 “门票依赖” 的困局。景区负责人坦言:“我们不赚门票钱,靠的是‘内容 + 消费’的生态。”

景区抛弃“大而全”的历史复刻,聚焦《水浒传》的江湖气韵:游客进门领“英雄帖”,小吃摊叫“孙二娘包子铺”,纪念品是“打虎哨棒”造型充电宝。更绝的是把200场演出化整为零——酒馆斗殴、街边卖艺、镖局冲突散布全园,观众随时卷入剧情。

另一方面,万岁山景区通过营造极致体验,把“参与感”刻进基因。这里没有单向表演,所有游客自动获得“寨民”身份。你可以跟武松比武、帮孙二娘包包子、甚至加入“梁山好汉”劫法场。NPC个个身怀绝技,一套太祖长拳打得虎虎生风,只因演员全是武术院校科班生。游客不是观众,而是故事缔造者。

4

行业重生之路:从流量游戏到价值创造

(1)文化基因解码:每个景区都该有自己的故事

在同质化泛滥的今天,深挖文化基因是破局关键。以乌镇为例,他们系统梳理了 120 处明清古建筑、36 座古桥等物质遗产,以及皮影戏、蓝印花布等非物质遗产,设计出 “木心文学小径”“草本染坊” 等体验项目。这种 “一镇一品” 的策略,让乌镇从江南古镇中脱颖而出。

很多旅游演艺项目被吐槽“地域特色模糊”。如某江南水乡景区竟推出“塞外风情秀”,演员穿着改良蒙古袍跳街舞。在地文化才是无可替代的剧本。

建议景区建立文化 DNA 数据库,从历史名人、非遗技艺、民俗活动中提炼独特元素。

(2)科技赋能体验:让科技隐身服务剧情

科技不是文化的敌人,而是让文化活起来的工具。无锡拈花湾景区的 “AI 塔”,通过全息投影、无人机编队等技术,将禅意文化转化为沉浸式演出,游客可通过手机 “拈花一指点亮塔身”,实现虚实交融的体验。这种 “建筑即舞台” 的创新,让传统文化焕发新生。

日本TeamLab用投影缔造幻境,但游客记住的是花朵在掌心绽放的感动;法国狂人国乐园用无人机编队演绎史诗,观众泪目的是战争中升腾的人性光辉。所有技术,终要为情感服务。

建议景区探索 “科技 + 文化” 的多元模式:在非遗工坊引入 AR 技术,让游客 “穿越” 到古代学习技艺;在剧场应用 AI 互动系统,根据观众情绪调整演出节奏。正如世界经济论坛报告指出,AI 技术已从服务优化渗透至体验创造维度。

(3) 社区参与、共治生态:让本地人成为文化代言人,也不要把游客当“韭菜”

上海曹杨社区的 “微观文旅” 实践,为行业提供了新思路。他们将废弃停车场改造为 “星梦停车棚”,举办三星堆特展;在楼道设置美术馆,展示社区变迁。这种 “居民参与、文化共生” 的模式,让社区成为有温度的文旅目的地。

莫干山某民宿联合游客共创“山民日”,自制竹艺成为体验一部分;西安长安十二时辰设“剧情弹幕墙”,游客吐槽直接推动剧本迭代。让用户成为内容合伙人,才是终极沉浸。

(4) 政策护航:从盲目扩张到精准扶持

河南省的 “政策包” 值得借鉴:发放消费券刺激文旅消费,提供专项贷款支持小微企业,设立非遗数字化基金。这种 “组合拳” 式的政策,既激活市场活力,又保障文化传承。

建议地方政府建立文旅项目评估机制,避免盲目跟风。对创新型项目给予税收优惠、用地支持;对同质化严重、缺乏文化内涵的项目严格限制。正如国务院《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》强调,要打造 “沉浸式体验空间”,而非 “复制粘贴的模板”。

5

结语:让演艺回归情感联结的本质

乌镇戏剧节发起人陈向宏的洞见发人深省:“戏剧给小镇带来的不是舞台,而是‘戏在人中演,人在戏中游’的生命状态”。

当河南万岁山用80元三日票降低体验门槛,当甘肃张掖夜市用470家商户构建演艺消费链,我们看到希望——文旅演艺的本质不是声光电的军备竞赛,而是用在地文化唤醒集体记忆的情感工程。

千年之前,白居易在浔阳江头写下“今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明”。那些穿越时空的感动,正在于质朴而精准的情感联结。少一些炫技式的文化堆砌,多一点对人性体验的洞察,或许正是破局同质化泥潭的密钥。

【免责声明】本文部分图片素材来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权请联系删除。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号杰哥商业观 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。