- 0

- 0

- 1

分享

- 独家丨中国文化产业和旅游业年度研究报告(2024)精华版重磅首发

-

原创 07-12

由于篇幅限制

请扫描二维码获取全文

第一章 2024年文化产业

和旅游业发展的宏观环境

2024年,面对经济下行压力、社会人口结构调整、外部环境不确定性增加的宏观环境,在党中央积极部署下,文化旅游业成为拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心的新亮点。展望2025年,在中央经济工作会议明确要求的“更加积极的财政政策”与“适度宽松的货币政策”下,文化旅游业将围绕创新多元场景、提升发展质效、释放消费潜力转型升级,迈向高质量发展的新征程。

一、新的发展定位对文化旅游业提出更高要求

党中央对文化旅游业的重视达到新高度。近年来,以习近平同志为核心的党中央将文化旅游业摆在推动经济高质量发展的重要位置。在“新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业”的新定位下,党的二十届三中全会提出的“优化文化服务和文化产品供给机制”“健全文化和旅游深度融合发展体制机制”等要求,为文化旅游业指明方向。2024年12月中央经济工作会议将“扩大服务消费,促进文化旅游业发展”“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济”作为2025年重点任务进行部署,更加明确了文化旅游业在扎实推进高质量发展、满足人民美好生活需求方面的带动作用。在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的新征程下,文化旅游业要锚定文化强国、旅游强国建设目标,聚焦难点堵点问题,持续深化体制机制改革,营造有利于激发文化创新创造活力、旅游发展内生动力的环境,更好发挥文化旅游业赋能高质量发展的支点作用,为推进中国式现代化提供强大的引擎动力。

经济处于基本实现现代化的加力期,文化旅游业需要新作为。2024年是新中国成立75周年,也是“十四五”规划的关键之年。我国经济运行总体稳中有进,变中有忧。一方面,我国国民经济保持回升向好态势,经济发展质效稳步提升。2024年,我国GDP首次超过130万亿元。其中,服务业发展对经济增长的支撑作用不断强化。2024年1-10月份,全国服务业生产指数同比增长5.0%,“文旅+百业”“百业+文旅”在数字化转型和品质提升下焕发新活力。另一方面,经济下行压力依然存在,有效需求不足等问题有待破解。2024年全年社会消费品零售总额487895亿元,同比增长3.5%,但增速下滑。如何缓解各方压力,释放消费潜力,累积经济增长动能,成为当前亟须突破的困境。在新旧动能转换加快、新质生产力培育加快的新时期,文化旅游业作为高质量发展的重要支点与着力点,在国家发展全局与重大战略中的作用日益凸显。文化旅游业综合性强、产业链长、受益面广,在2025年打响“十四五”规划收官之战的关键时刻,文化旅游业要肩负起职责使命,以深度融合挖掘整合社会各产业资源,通过持续创造多元消费业态、丰富沉浸消费场景、优化产品品质,不断延伸产业链条,以新质生产力带动产业转型升级,为经济“量”的合理增长与“质”的有效提升注入强劲的内生动力。

社会处于人口结构深刻变化期,文化旅游业面临新挑战。近年来,我国人口结构发生了显著变化。主要体现在三个方面:一是人口老龄化程度持续深化。2023年,我国65岁及以上人口数量达到2.17亿人,占比达到15.4%,到2035年,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,人口结构将从“中度老龄化”步入“重度老龄化”,银发市场将成为各行业不可忽视的重要客群。二是延迟退休已是大势所趋。2024年9月,《关于实施渐进式延迟法定退休年龄办法的决定》批准通过,并将于2025年开始实施,这将推动未来养老观念与养老方式的深刻变革。三是人口代际结构正在经历转型。在老龄化、长寿化、少子化趋势影响下,人口代际结构形态已从“金字塔形”转变为“梯形”,代际关系多元化发展催生经济行业更加细分、消费业态更加多元。文化旅游业也需不断发展,迎接汹涌而来的“银发浪潮”。据中国旅游研究院预测,截至2025年,我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1亿人,老年旅游收入有望超过万亿元。文化旅游业态需要个性化、多元化、差异化的银发旅游产品,文化旅游服务需要信息技术适老化改造与服务设施无障碍设计,加快推动老年旅游市场品质提升,释放银发人群消费潜力。

产业处于加快转型升级的关键期,文化旅游业应当贡献新动能。当前,新质生产力已成为推动我国各行各业转型升级的重要力量。近年来,数字技术领域热点频出,数字技术商业化应用全面铺开。以ChatGPT、Kimi为代表的生成式人工智能技术大大提高文化领域内容创作效率;“AI数字人”广泛应用于数字导览、文旅电商等多种场景,拓宽文旅服务新模式喝文旅消费新渠道;VR、AR为代表的沉浸式体验项目助力旅游市场活力更上一层。据中国电子报发布的“2024VR50强企业”榜单中,2024年,“VR50强企业”营收超过1亿元的数量从2023年的34家增长至38家,从六年间“VR50强企业”主要从事的应用领域来看,教育培训、文化旅游、工业生产三大领域发展领先。在旅游领域,以“长安十二时辰”、“只有河南·戏剧幻城”为代表的42个项目入选全国首批智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名单,依托现代声光电与智能交互技术打造叙事性、参与感丰富的数字光影体验。培育消费新场景新热点。有效整合数字化、智能化技术,实现与文旅产品的深度融合,提升文旅产品的吸引力和竞争力,满足居民日益多元化的需求是时代所需。

国际局势处于不确定性风险加大的变动期,文化旅游业更应担当新使命。当今世界正经历百年未有之大变局,全球局势正处于深刻调整期:一方面,俄乌冲突等局部战争使得地缘政治风险加剧,欧美及日韩等国家对华关系面临诸多挑战;另一方面,经济全球化遭遇逆流使得国际贸易风险和不确定性显著上升,单边主义、保护主义等“脱钩断链”做法冲击全球经济稳定发展。习近平总书记指出:“旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁”。在持续紧张的国际环境下,文化旅游业要担当起构建国际交流合作新格局的重要使命。首先,文化旅游业是促进国际交流、增进文明互鉴的重要平台。截至目前,我国过境免签政策延长为240小时(10天),涵盖国家扩充至54国,开放口岸增加至60处,2024年1月至11月,全国各口岸入境外国游客2921.8万人次,同比增长86.2%,文化旅游业成为展示中国文化魅力、展现中国发展成就的重要窗口。其次,文化旅游业是讲好中国故事、构建国际话语体系的重要途径。近年来,以微短剧、“黑神话:悟空”为代表的网文、网剧、网游成为文化出海“新三样”,文化旅游业要通过融合叙事创新文化表达模式,进一步推动树立文化自信,增强文化软实力、国际影响力。

二、2024年文化和旅游领域发展的主要成就

文化产业与旅游业承载了人民群众对诗与远方的期待,在扩大内需、提振信心、促进经济循环活力等诸多方面扮演着重要角色。2024年,文化和旅游领域热度不断、亮点频现。

文化自信更加坚定,中华优秀传统文化“两创”焕发新活力。一是世界遗产数量位居世界前列,文化遗产、自然遗产申遗取得新进展。2024年,北京中轴线、巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群、春节等多个项目入选世界遗产名录,迎来系统性、整体性的保护与发展机遇。二是国潮消费渐成主流,文博考古领域热度只增不减,文化创意产品爆款频现。数据显示,2023年中国国潮经济市场规模为20517.4亿元,同比增长9.44%。国潮文化在消费市场中广受欢迎,实现了社会效益与经济效益的双重统一。同时,博物馆经济带动了设计、加工、服务等相关产业发展,对吸纳就业产生了积极影响。以中国国家博物馆为例,截止11月27日,国博文创产品销售收入比2023年增长106%。同时,文创的发展带动周边产业就业率,据统计,国博文创直接解决社会就业人数超千人。

文化产业和旅游业推动人文经济实践不断深入。2023年3月,习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时,首次提出“人文经济学”的重大命题。人文经济学的提出,突破了西方经济学的局限,强调以人民为中心,推动文化要素与经济社会各领域的广泛、深度融合。这一理论体系为文化和旅游的深度融合提供了新的发展视角和方法论基础,关注人的全面发展,将文化视为经济社会发展的重要力量。2024年,文化产业和旅游业的融合实践不断深入,人文经济学的理论得到了实际应用和验证。“跟着影视去旅行”“跟着演出去旅行”“跟着非遗去旅行”成为新趋势,通过文化引领进一步丰富旅游活动的形式和内容,激发了游客的价值共鸣。北京中轴线申遗成功后,沿线游客接待量明显增加,北京推出的“漫步北京”城市City Walk品牌和文化探访线路,带领游客深度探访中轴之美,促进了文化遗产的保护传承……这些实践不仅推动了文化和旅游产业的高质量发展,也体现了人文经济学中文化与经济交融互动的发展规律,彰显了文化作为经济社会发展重要力量的角色。

文化软实力与硬实力呈现互促共进的发展态势。党的二十届三中全会提出将“提升国家文化软实力和中华文化影响力”作为“建设社会主义文化强国”的重要组成部分。在文化出海浪潮下,我国文化软实力建设取得了重要突破,以优质的产品、世界一流的技术与服务在国际竞争中站稳脚跟。根据国际权威品牌价值评估机构Brand Finance发布的《2024年度全球软实力指数(GSPI)报告》,中国在国家软实力得分上取得显著的进步,增速位列全球第一,并跻身全球前三,与我国经济发展地位日渐匹配。软实力提升背后,离不开科技硬实力的支撑作用。近年来,中国电影和游戏产业的工业化发展为文化产品的国际传播提供了坚实的基础。以电影《封神》《流浪地球》和游戏《黑神话:悟空》的走红为例,这些作品不仅是文化产品价值观念的输出,更是电影、游戏产业工业化的具体表现。这些作品的成功,展示了我国在文化产品创作和技术创新方面的实力,提升了中华文化的国际影响力。

第二章 2024年文化产业

和旅游业发展基本情况和总体特征

一、文化产业和旅游业发展基本情况

(一)市场总体情况

1.产业增加值占比稳步提高,国民经济支柱性产业建设步伐更加有力。

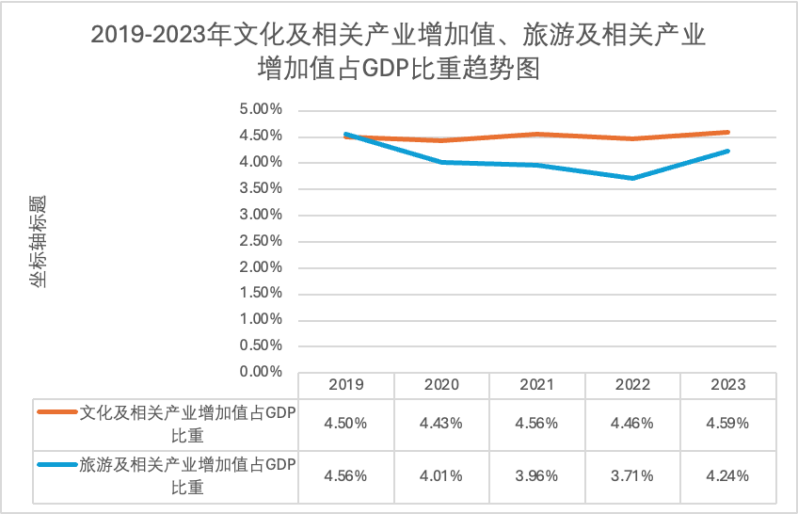

根据第五次全国经济普查数据结果,2023年,文化产业和旅游业在GDP中的占比分别为4.59%和4.24%,标志着距离成为支柱产业的发展目标更进一步。同时,产业内部结构发生变化,核心领域贡献比重增强。其中,文化服务业在文化产业发展中支撑力度稳步提升,文化服务业增加值占文化及相关产业增加值的比重为69.2%,比2022年提高了2.3个百分点。旅游业增加值占旅游及相关产业增加值的比重为91.0%,比2022年提高1.7个百分点,反映了旅游业内部结构的优化和集中发展。

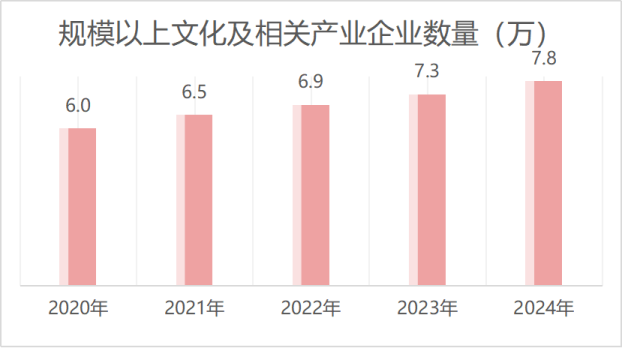

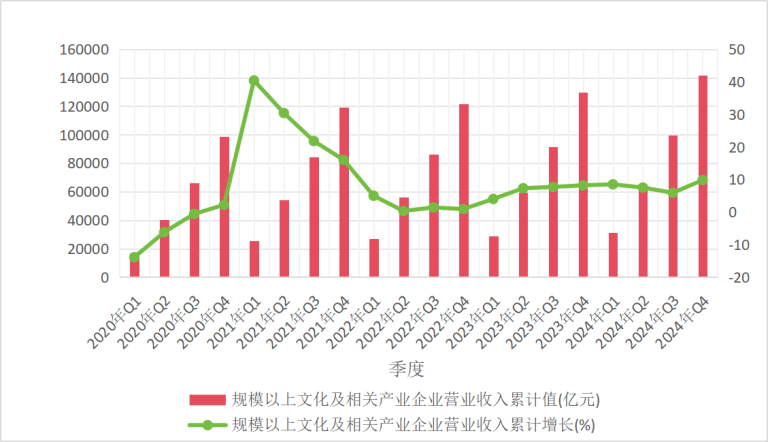

2.文化市场主体数量持续上升,总体营收态势稳中有进

2024年,全国规模以上文化及相关产业企业的数量已达到7.8万家,与2023年相比,增长了0.5万家。文化企业实现营业收入141510亿元,按可比口径计算,比上年同期增长6.0%。从全局视角审视,规模以上文化及相关产业企业的营业收入呈现出稳健的增长态势。

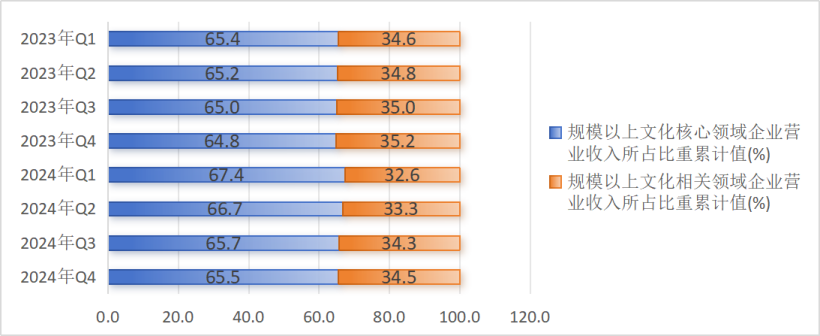

分领域来看,文化核心领域实现营业收入92644亿元,比上年同期增长6.3%;文化相关领域48865亿元,增长5.5%。2024年各季度文化核心领域营业收入比重分别为67.4%、66.7%、65.7%、65.5%,均高于 2023年的64.8%,这意味着文化核心领域在整个文化产业中的重要性不断凸显,在产业资源配置、市场影响力等方面的主导地位日益增强,越来越多的产业资源正在向核心领域聚集。二者相互支撑、共同搭建起一个完整的产业生态,并推动文化产业向着更加突出核心竞争力、强化核心业务优势的方向发展。

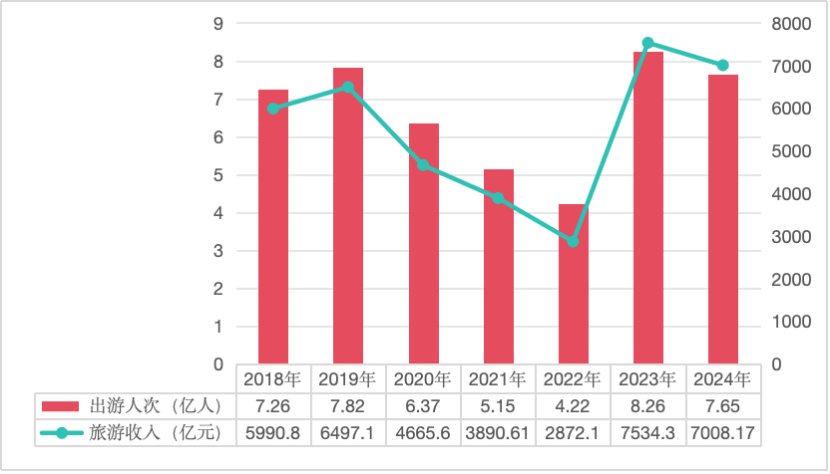

3.旅游市场整体呈现强劲复苏和繁荣发展的态势

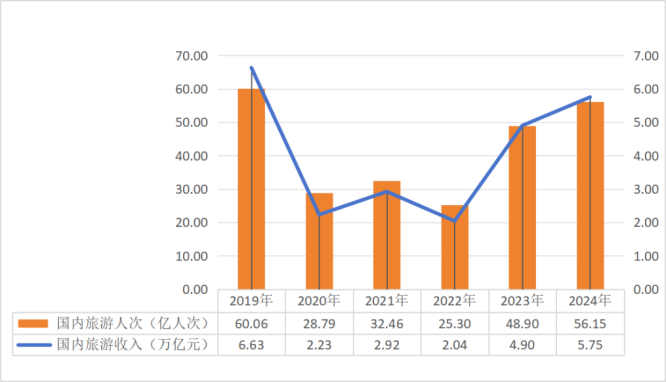

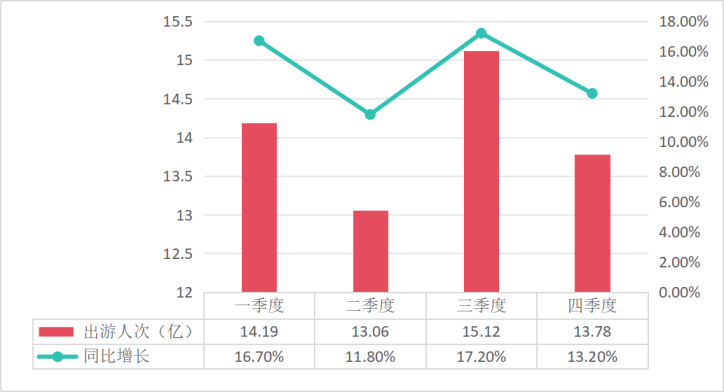

全年旅游人次和旅游消费均实现显著增长,优质产品供给竞争力仍有上升空间。文化和旅游部数据显示,2024年,国内出游人次56.15亿,比上年同期增加7.24亿,同比增长14.8%。国内游客出游总花费5.75万亿元,比上年增加0.84万亿元,同比增长17.1%,较上年同期增速(140.3%)明显放缓,国内旅游总花费已逼近2019年同期规模。

其中城镇居民国内出游人次43.70亿,同比增长16.3%;城镇居民出游花费4.93万亿元,同比增长18.0%。农村居民国内出游人次12.45亿,同比增长9.9%,农村居民出游花费0.83万亿元,同比增长12.2%。

2023年,全国已评定A级旅游景区15721家,较2022年增加804个,其中5A级旅游景区339个,2024年12月13日,文化和旅游部再次公布19家确定为国家5A旅游景区,5A级景区数量达358家,成为旅游产品体系的重要组成部分。但在景区运营方面,接待人数与营业收入仍未恢复2019年水平。2019年A级景区平均收入规模为4085万元,到2023年收入规模降低到2588万元,降低了36.6%。同时,景区接待客流量也尚未恢复到2019年规模,意味着未来A级景区在市场竞争力上仍需要有较大提升。

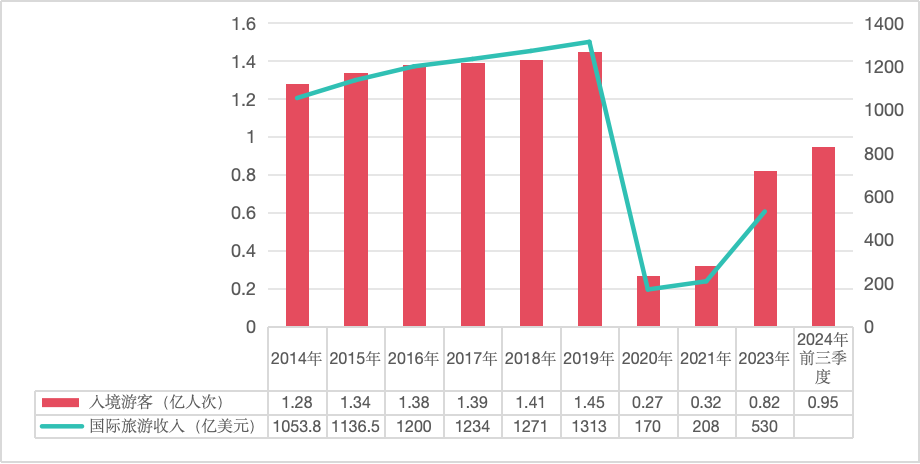

出入境游利好政策频发,出入境旅游市场快速恢复。受免签政策调整影响,截至2024年底,我国目前已同25个国家实现全面免签。文化和旅游部数据显示,2024年,北京、上海、深圳等主要城市入境游客接待量与2023年相比大幅提升。北京市全年入境游接待人次在394.2万人次,上海市全年入境游接待人次为670.59万人次,成为海外游客首选入境旅游目的地城市。

根据国家移民管理局数据,2024免签入境外国人2011.5万人次,同比上升112.3%。出境游市场稳步恢复,成为国际旅游最大客源国。2024年前三季度,中国出境旅游人数近9500万人次,同比增长52.0%,恢复到2019年的82%,目前已是俄罗斯、泰国、新加坡等国家的最大客源国和收入贡献来源。在“一带一路”倡议等因素的联动效应下,中亚国家也成为中国游客心之向往的目的地,2024年前10个月,中国赴哈萨克斯坦游客已超过12.2万人次,同比增长64%。

4.全球旅游产业的加速复苏,为本土文旅企业出海提供市场驱动力

出境游市场的复苏和国家层面“一带一路”倡议、“走出去”战略以及旅游强国建设等顶层设计为文旅企业的出海创造了良好的市场基础。2024年全球旅行市场的复苏也促进了国际游客数量的增加,进一步推动了文旅企业的国际化进程。联合国世界旅游组织在当地时间12月4日对外发布的《世界旅游业晴雨表》指出,2024年前九个月,全球约有11亿游客出国旅行,旅游业已恢复至疫情前水平的98%。全球旅游业将在2024年年底实现全面复苏。

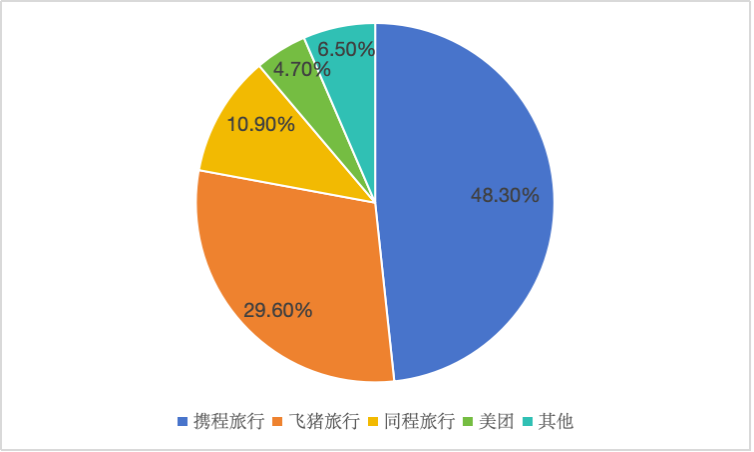

在线旅游服务商方面,携程、飞猪等通过海外收购和战略合作加快了全球化布局。主要领域涉及签证、通信卡,出行玩乐等领域,出海区域广泛。截至2024年7月,中国OTA平台出境游市场份额占比中,携程已48.30%的市场份额位居第一,其次是飞猪旅行占比达29.60%。根据携程发布的2024年第三季度业绩报告看出,强劲的出境和国际旅游业务是拉动携程三季度营收整体增长的主要板块。携程财报显示,出境游的机酒预订量已恢复到2019年同期的120%,纯海外业务的机票预订量也保持着60%的高速增长。

主题公园运营商方面,则倾向于轻资产品牌输出,如以华强方特、中国香港中旅、长隆、欢乐谷为代表的中国主题公园运营商;以锦江、华住等为代表的本土酒店集团在全球的品牌影响力扩大,跻身全球前列。从出海区域看,目前主要集中于东南亚、中东地区。在“一带一路”政策背景下,海昌海洋公园通过与沙特阿拉伯的合作,输出其运营管理经验和技术,共同打造沙特的海洋公园项目,预计该项目将于2030年正式面世。

综合型文旅集团方面,出海企业大多具有实力雄厚、全球化布局广泛且出海模式多元的特征,如中旅集团、Club Med、万达集团、华侨城集团、复星国际等,通过多种业务拓展海外市场。具体来看,这些企业通常采取多元化的出海模式,包括但不限于海外收购、战略合作、品牌输出等方式。例如,复星国际通过收购Club Med并将其纳入其全球业务布局,实现了度假村业务的全球化扩展,并在多个国家或地区取得了显著的业绩增长。此外,中旅集团以旅行社业、饭店业、景区业为核心,适度多元化发展。通过整合网络资源、品牌资源和产业链,提升集团的核心竞争力。

(二)文旅新业态发展情况

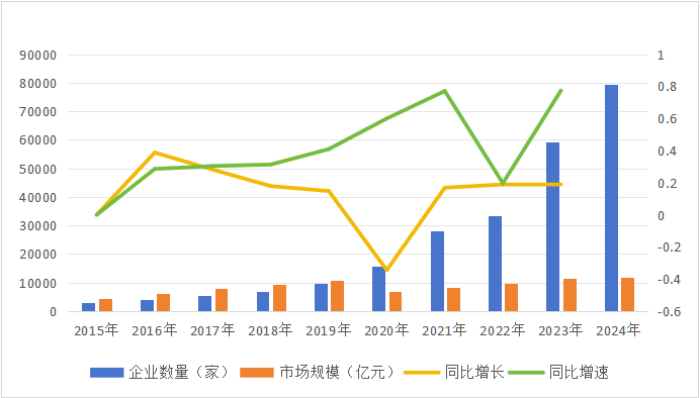

1.数字文旅市场规模不断扩大,赋能城市文旅高质量发展

中研产业研究院公布的数据显示,2022年中国数字文旅市场规模已达到9698.1亿元,相比2017年的7870.5亿元,增幅达57.89%。2024年,我国数字文旅市场规模有望突破1.2万亿元,再创历史新高。截至2023年底,市场规模达到11500亿元,同比增长18.58%,占整个文旅产业的比重已超30%。

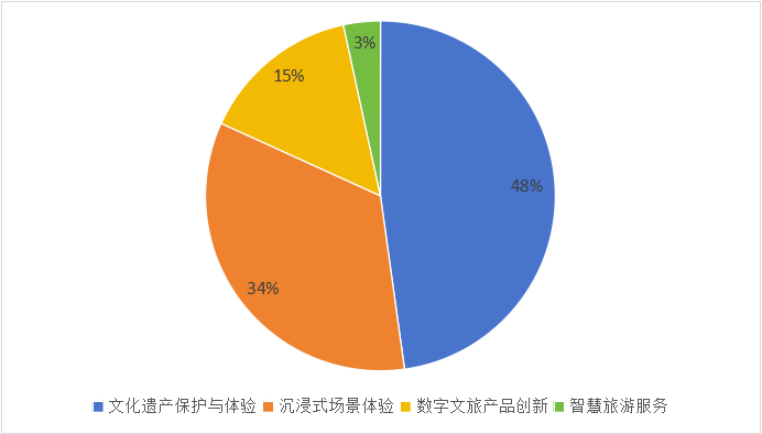

数字文旅企业数量不断增长,沉浸式体验成为数字文旅的重点发展领域。企查查数据显示,2024年1月至8月期间,中国现存7.76万家数字文旅相关企业,累计注册了1.83万家新企业,同比增长7.3%。这些企业涵盖了传统旅游企业、文化机构、科技公司、媒体等多个领域,通过跨界合作、资源整合等方式进入数字文旅市场,形成了多元化的竞争格局。文化遗产体验与沉浸式场景打造,是数字文旅的主要形式。截至2023年底,中国的沉浸体验项目数量已达到32024个,产业消费市场规模已达927亿元,投资规模上升至1006.3亿元,总产值达到1933.4亿元。

2.低空文旅开启旅游新视野,蕴含广阔发展潜能

2024年是我国的“低空经济发展元年”,低空业态不断涌现为文旅产业的发展注入了全新活力。2023年中国低空经济规模为5059.5亿元,增速为33.8%。根据中国民航局的预测,到2025年,我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年更有望达到3.5万亿元。

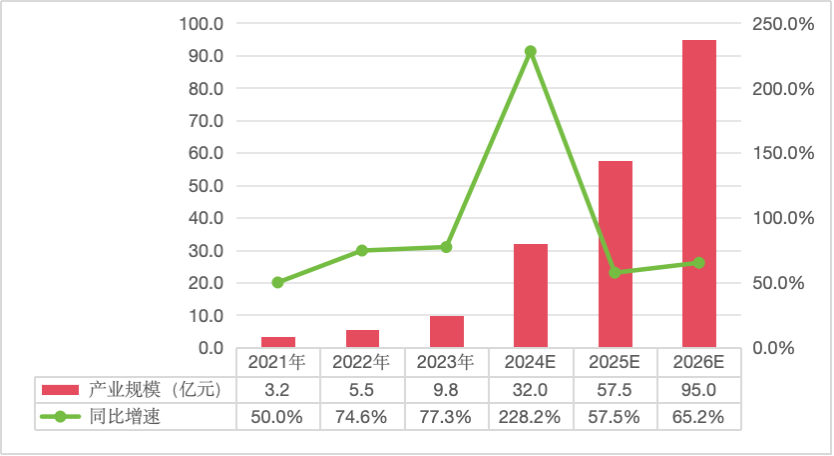

“低空经济+传统旅游”项目已趋于成熟。截至2024年11月,本年度低空旅游产品成交预订订单数同比大幅增长319.39%。从低空旅游产品订单数量来看,按从高到低排序依次为飞机飞行体验(含直升机)、滑翔伞、热气球、跳伞。其中,飞机飞行体验凭借其俯瞰的视角和平稳的载客功能,受到了较多游客的青睐,订单数量位居首位;滑翔伞作为一项兼具刺激性和观赏性的游览项目,市场需求不断攀升。从各项目的人均消费来看,直升机人均消费在500-2000元/小时,价格区间跨度较大,这可能与直升机的不同型号、飞行时长、服务内容等因素有关;滑翔伞人均消费500-800元/小时,相对较为亲民,具有较高的性价比;热气球人均消费700-900元/小时,处于中等水平。eVTOL作为新一代“空中的士”有望进一步开拓低空文旅新场景。eVTOL具有零排放、低噪音、高效能等显著特性,能够在较小的场地起降,无需大型机场设施,即可快速将游客从城市中心或景区附近的起降点运送到目的地,大大节省旅途时间。预计到2026年,我国eVTOL行业规模将增至95亿元。未来,eVTOL旅游有望成为未来旅游市场的重要组成部分。

3.康养旅游市场呈现需求多样化和个性化

从市场规模来看,中国旅游标准化技术委员会发布的数据显示,2023年我国康养旅游市场规模已接近900亿元,预计到2029年,中国康养旅游市场规模将接近1600亿元。2024年1-9月,携程50岁及以上银发人群旅游订单同比增长26%,高于其他年龄段人群。一线/新一线用户占比一半以上,消费意愿高且偏好错峰游。

从行业企业看,截至2024年10月底,我国康养旅游企业数量已超过7000家,其中,1年内新增注册相关企业超过300家。市场需求快速增长,多地政府出台政策支持,康养文旅成为老龄化背景下的热门赛道。恒大集团、海航旅业、中国旅游集团等大型企业通过整合资源,开发多样化的康养旅游产品和服务,以满足不同消费者的需求。

目前康养文旅作为银发经济的重要组成部分,已经形成了两大主流模式:“医疗+旅游”模式和“养生+旅游”模式。海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区(以下简称“先行区”)是全国唯一的“医疗特区”。2024年1月份至8月份,先行区接待医疗旅游人数26.23万人次,同比增长100%。三亚加快推动医养融合养老新模式,完善“医疗健康+养老”业态布局,探索特色的“医养康护一体化”发展之路。

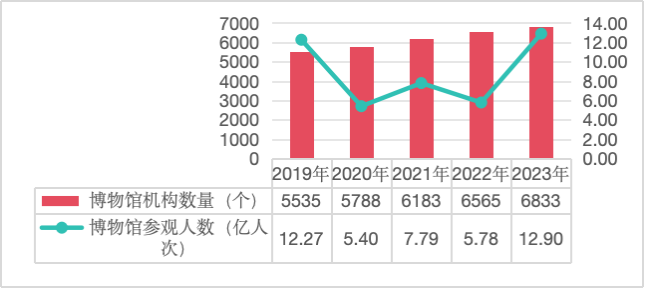

4.博物馆旅游热度只增不减,成为年轻人打卡新风尚

近年来,我国博物馆数量不断增加,多馆热度刷新历史纪录。2023年全年新增备案博物馆268家,全国备案博物馆达6833家。2024年,我国博物馆接待观众超过14亿人次,“文博热”持续升温。与此同时,多家博物馆的接待游客数量刷新了建馆以来的最高纪录。例如2024年暑期,湖北省博物馆共接待海内外观众109万人次,比2023年同期增长12.7%,其中8月接待观众56.5万人次,创建馆70余年来单月迎客最高纪录;扬州中国大运河博物馆迎来近87万人次观众,单日最高参观量达2.19万人次,创历史新高;安徽博物院迎来73.32万人次观众,相比2023同期增长22.01%,仅8月11日单日参观量就高达2.54万人次,刷新68年来的历史纪录。

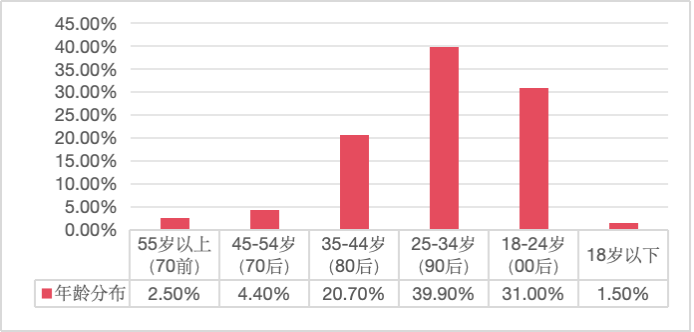

文创产品不断“破圈”,年轻人成为消费主力军。2023年中国文创产品市场规模已达163.8亿美元,增速为13.09%。2023年5月至2024年5月,抖音电商上博物馆文创销量同比增长超11倍,成为引领消费的新增长点。从消费人群来看,截至2024年9月,博物馆文创的消费者以女性居多,占比61.6%;00后、90后占比较高,分别为31.0%、39.9%;一线城市和新一线城市消费人群较多,各占比27.1%、21.2%。从传播渠道来看,社交媒体和内容平台成为游客获取信息的主要途径。2024年,抖音博物馆相关视频数量同比增长191%,99.42%的国家三级以上博物馆内容在短视频平台都能找到,博物馆专业讲解视频时长共计24360个小时,让博物馆内容传播突破时空的限制,继而达到社会教育的功能。

5.“文旅+”拓宽产业新边界,彰显无限创新活力

当前,跨界融合是文化和旅游高质量发展的重要特征,“文旅+”“+文旅”的发展理念将进一步推动文旅与体育、农业、交通、商贸、工业、航天等诸多领域实现深度融合,不断催生出新需求、孕育出新业态,带动相关产业链全面提升。“文旅+体育”让赛事流量成为文旅市场增量。联合国旅游组织数据显示,体育旅游产业正以每年14%的速度增长,目前占全球旅游支出的10%。2024年,巴黎奥运会带动法国乃至欧洲地区旅游业整体增长。从国内文体旅发展来看,辽宁等省市明确提出打造文体旅融合发展目标,“跟着赛事去旅行”蔚然成风,体育赛事已成为驱动旅游增长的新引擎。例如在2024年“十一”黄金周期间,首次落户北京石景山的WTT中国大满贯赛事总票房接近6000万元,带动石景山首钢园区在赛事首日接待游客超过6万人次,后续连续三日均突破7万人次大关,促进了京西地区文旅消费。“文旅+农业”成为赋能乡村振兴的有力抓手。近年来,全国乡村旅游接待人次实现了跨越式增长,由近8亿人次大幅提升至30亿人次,年均增速超过20%,当前,乡村旅游重点村镇数量已逾9500家,其中,全国乡村旅游重点村镇达1597个,浙江余村、安徽西递村等8家入选联合国旅游组织的“最佳旅游乡村”,数量居全球第一。乡村旅游已逐步发展成为一个具有万亿级收入规模的重要新兴产业。

(三)文旅消费情况

1.文娱消费支出不断提升,居民消费潜力进一步释放

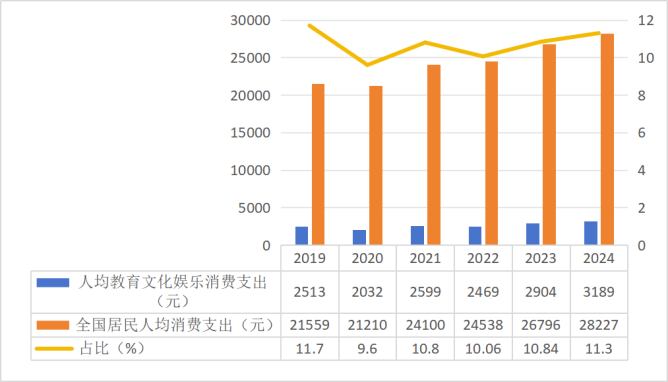

在“扩大内需”“优化结构”“提振信心”等一系列利好政策的有效推动下,2024年,全国居民人均消费支出28227元,比上年名义增长5.3%。其中,人均教育文化娱乐消费支出3189元,增长9.8%,占人均消费支出的比重为11.3%,消费需求更加多元,进一步带动供给端产品持续推陈出新。

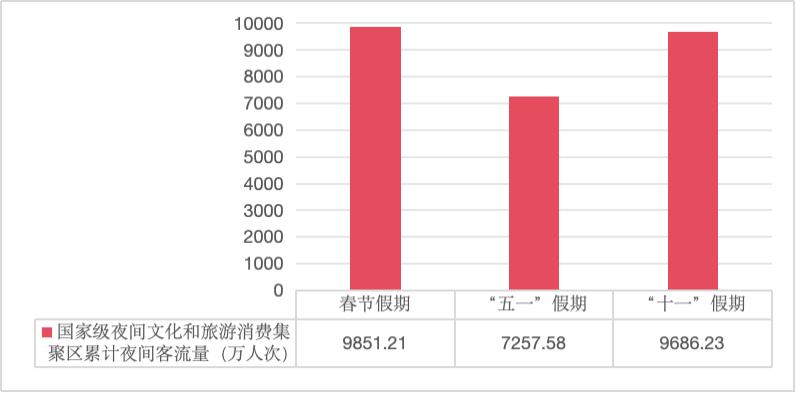

夜间消费成为文娱消费新增长点,“全时经济”亮点频出。2024年11月27日发布的《2024中国夜间发展报告》预测,2024年国内夜间旅游总花费将达1.91万亿元,同比增长21.7%。在2024年春节、“五一”、“十一”期间,已纳入监测范围的国家级夜间文化和旅游消费集聚区累计夜间客流量分别达9851.21万人次、7257.58万人次、9686.23万人次,群众出游意愿持续高涨,夜间文旅市场持续升温。夜间市场规模持续上升,18时至22时成夜间“黄金4小时”。

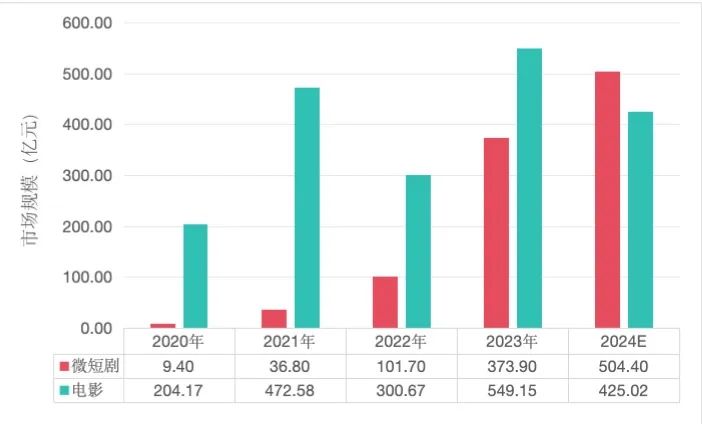

网络视频消费不断增长,微短剧备受市场欢迎。第54次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024年6月网络视频用户规模达到10.68亿,其中短视频用户占网民整体的95.5%、长视频用户占网民整体的65.2%、微短剧用户占网民整体的52.4%。2024年1月,国家广播电视总局提出2024年创作播出100部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧。截至2024年12月5日,该计划已发布162部推荐剧目,其中包括乡村振兴、历史文化、非遗文化、文物、国家文化公园、产业发展、城市文明、景区与生态文明等多个方向。从市场规模来看,截至2024年6月,我国微短剧用户规模达5.76亿,超越外卖、网文、网约车等互联网基础应用,成为大众日常生活的重要组成部分。据预估,2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元,同比增长34.90%,首次超越内地电影全年总票房收入。

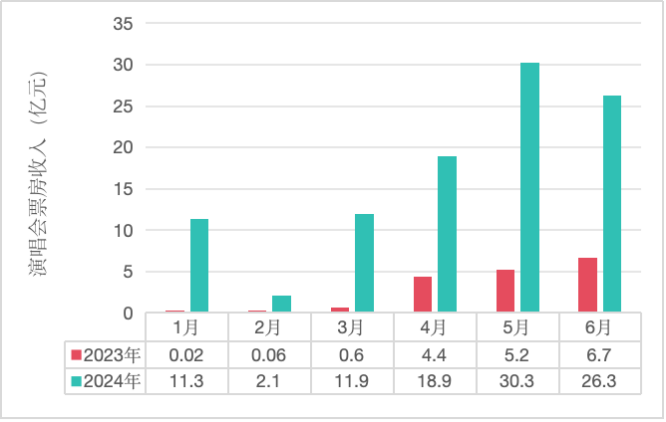

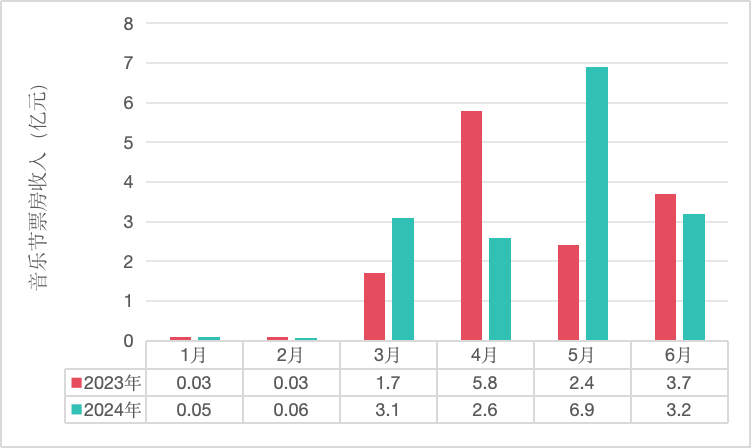

演唱会持续火爆,音乐节热度有所回落。2024上半年,演唱会市场演出供给持续走高,共演出1182场,其中3000座及以上的演唱会共874场,与2023上半年相比(203场)增长了330.5%;全国演唱会票房总收入达101.4亿元,其中3000座以上演唱会票房共100.8亿元,与2023上半年(17.1亿元)相比增长了83.7亿元。演唱会的门票消费对当地消费的拉动达1:4.8,即门票花1元,周边消费花4.8元,“演唱会经济”已成为部分城市发展文旅的新赛道。与演唱会的亮眼数据相比,音乐节热度呈小幅回落趋势。

2024上半年,全国音乐节演出票房收入16.9亿元,其中5月票房收入最高,达6.9亿元,占上半年总收入的40.8%,4月、6月低于2023年同期。

小剧场振兴,“演艺+”消费活力四射。2024年全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次48.84万场,同比增长10.85%;票房收入579.54亿元,同比增长15.37%;观众人数17618.16万人次,同比增长2.95%。2024年三季度全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次17.33万场,同比增长16.27%,票房收入208.10亿元,同比增长41.10%,观众人数5736.65万人次,同比增长17.51%。国庆假期期间,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次4.43万场,按可比口径较2023年同期增长14.57%,票房收入22.09亿元,增长25.88%,观众人数1169.97万人次,增长13.28%。例如,开心麻花出品制作的开放性小剧场《疯狂理发店》,在开业首月即斩获400万票房佳绩。自2022年5月至2024年5月的两年间,该剧在上海、成都、苏州、杭州等城市累计上演了2977场,凭借其卓越表现,荣获了“大世界吉尼斯之最(中国之最)”的“规定时间内累计演出场次最多的沉浸式戏剧”纪录。

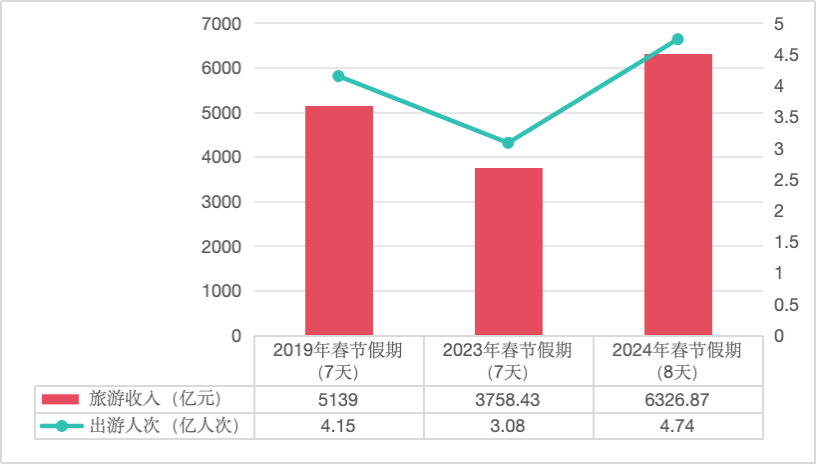

2.重点节假日旅游表现亮眼,花式举措激发消费潜力

2024年我国的节假日旅游市场表现出强劲的增长势头,多个节假日的旅游数据均显示出显著的复苏和增长趋势。全年主要节假日旅游人次相较2023年增长26%,旅游收入相较2023年增长28%。

其中春节、五一、国庆假期期间,国内游、出境游、入境游多点开花,赶超2019年同期水平。2024年11月,国务院发布关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定及2025年部分节假日安排,决定增加春节、劳动节各1天假期长度,节假日是促进“假日经济”有效增长的强力抓手,消费人次、消费体量与节假日天数呈现非线性关系。以2024年国内假日旅游人数及旅游收入情况进行分析发现,假期越长,居民的出行意愿越强,旅游收入更高,因此增加假期可贡献明显的消费增量。

(四)文旅服务贸易发展情况

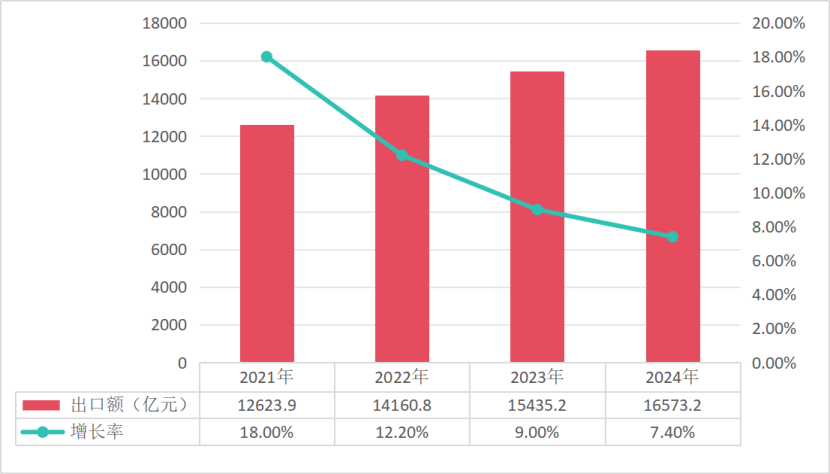

1.文化出海潜力巨大,文化“新三样”正走向全球

2024年,我国知识密集型服务出口16573.2亿元,增长7.4%,虽然整体增速相较于前几年有所减缓,但其中个人文化和娱乐服务领域表现亮眼,增幅达39.3%。近年来,以网文、网剧、网游为代表的“新三样”正逐渐成为文化出海中的一抹亮色,在全球范围内掀起了一股“中国风”。

网络文学“扬帆远航”,持续“圈粉”海外读者。2021年,我国网络文学(以下简称“网文”)海外市场的营收规模为29.05亿元人民币,同比增速高达75.32%,彰显出强劲的增长动力;2022年,这一增长势头得以延续,营收规模进一步扩大至40.63亿元人民币,同比增长39.87%,保持着高速发展的良好态势;2023年,营收规模已增长至43.5亿元人民币,尽管同比增速放缓至7.06%,但仍显示出稳定且持续的增长潜力。据预测,到2025年底,我国网文海外市场的营收规模有望突破100亿元大关。从应用平台的角度来看,2024年网文出海市场的月均广告主数稳定在2180位以上,相较于2023年同期,实现了约5.28%的增长率,越来越多的国内网文平台意识到海外市场的巨大潜力,正逐步增加在海外市场的布局与投入。值得注意的是,网文出海的稳健发展态势不仅体现在广告主数量的简单累积上,更深层次地反映在了广告投放的质量提升与创新策略应用上。2024年第一季度,阅读类应用程序中的新创意内容占比高达82.3%,与前一季度相比,增幅达到3.4个百分点。这表明网文平台在推广过程中不断推陈出新,积极探索更能吸引海外用户的方式和内容。

网络剧“批量出海”,不断“吸睛”全球观众。从市场份额的发展情况来看,2024年上半年出海短剧平台成绩斐然,总流水已成功突破2.3亿美元,展现出强劲的发展动能与市场潜力。基于当前的增长态势进行合理预估,全年总流水有望达到4亿美元。从海外短剧应用的发展情况来看,截至2024年6月,海外上线的短剧应用已超100款,较2024年2月的40款增长2.5倍,展现出快速扩张的态势;2022年8月至2024年6月,累计内购收入总值达2.52亿美元,整体呈稳步上升趋势;同一时期,海外短剧应用累计下载量达1.48亿次,且下载月增长率总体保持正增长。中文在线旗下的海外短剧平台ReelShort更是一度跻身美国、英国、加拿大的App Store总榜前三。这反映出海外用户对短剧内容的消费意愿正逐渐增强,海外短剧应用的付费模式也逐渐成熟。

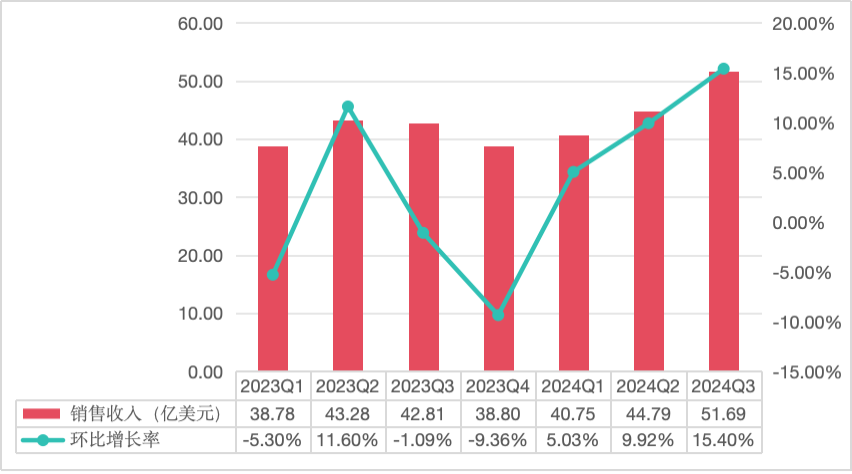

网络游戏“风靡四方”,强势“霸屏”国际市场。从整体趋势来看,全球游戏市场在稳步拓展,而中国自主研发游戏在海外市场正逐步扩大市场份额,表现出较强的增长潜力。2024年,全球游戏市场规模为12163.35亿元,同比增长3.31%,中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元,同比增长13.39%。从季度数据来看,尽管过往存在一定程度的波动,但自步入2024年以来,整体发展态势趋于上行。尤其是第三季度的自主研发游戏海外市场实际销售收入达51.69亿美元,环比增长15.40%,同比增长20.75%,这一成绩主要得益于《黑神话:悟空》在海外市场的斐然佳绩与卓越表现。

2.旅游服务进出口发展显著,成为服务贸易的第一大领域

2024年,我国在国际旅游服务贸易方面取得了显著进展。2024年,我国服务贸易总额为75238亿元,同比增长14.4%。中国旅行服务进出口总额达到20511.5亿元,同比增长38.1%,成为服务贸易的第一大领域。这一增长速度显示出中国在国际旅游服务贸易中的强劲势头。

我国出入境游发展市场广阔,经济贡献仍有较大增长空间。根据国家外汇管理局国际收支分析小组发布的《2024年上半年中国国际收支报告》数据显示,2024年上半年,我国旅行收入(包括来华商务旅行、留学等教育相关旅行以及旅游等其他私人旅行)172亿美元,同比增长43%,增速较旅行支出快5.3个百分点,已恢复至2019年的水平,旅游等其他私人旅行收入占比达九成以上。其中,美国、新加坡、韩国、马来西亚、英国等国家是我国入境旅行重要来源地,旅行收入同比分别增长 59%、156%、21%、261%和40%。从消费内容看,外籍来华人员在住宿、购物、交通和餐饮等方面的花费占比分别为36%、26%、10%和7%。

(五)文旅国际传播情况

1.主流媒体海外“朋友圈”不断扩大,国际传播效能持续增强

2024年,我国主流媒体的海外社交传播矩阵持续扩张。截至2024年6月底,国内主要媒体机构于海外三大社交媒体平台(Facebook、YouTube和X平台)已成功打造出170余个粉丝量达百万级以上的“头肩部”账号,展现出强大的国际传播影响力。CGTN、China Daily与China Xinhua News / New China TV的账号在三大平台的粉丝规模(未去重)均突破亿级大关,成为国际传播领域的重要力量。其中,CGTN在三大平台的粉丝规模(未去重)累计达1.39亿,显著高于BBC News和CNN等国际知名媒体的头部账号粉丝规模。这一数据充分彰显了我国主流媒体在国际舆论场中影响力的逐步提升,反映出我国媒体在国际传播能力建设方面取得的显著成效。

2.国际文旅影响力持续提升,“China travel”成为社交媒体上的热词和流量密码

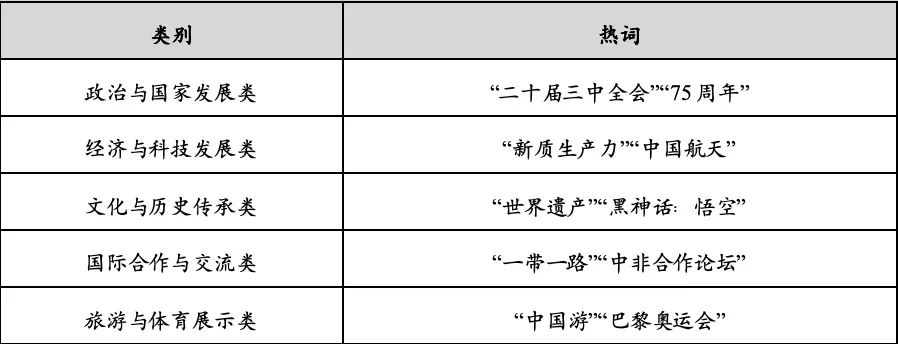

2024年,我国对外传播影响力逐渐增强。“二十届三中全会”“75周年”“新质生产力”“中国游”“一带一路”“中非合作论坛”“黑神话:悟空”“中国航天”“世界遗产”“巴黎奥运会”这10个词语入选2024年度中国国际传播热词。综合来看,这 10 个热词全面涵盖了政治、经济、科技、文化、旅游、体育以及国际合作等多个领域,从不同维度、全方位地讲述了中国故事,共同勾勒出一个政治稳定、经济发展、科技进步、文化繁荣、旅游兴旺、体育卓越、国际合作担当的可信、可爱、可敬的中国形象,有力地推动了中国在国际传播中的影响力提升,让世界更加全面、更深入地了解中国。

在国际传播方面,中国文旅部门通过Facebook、X、Instagram、YouTube和TikTok等平台积极进行品牌传播。由文旅产业指数实验室从2022年起发布的《全国省级文化和旅游新媒体国际传播力指数报告》,通过对全国各省(市)级文化和旅游行政部门运维的国际新媒体账号进行综合评价,北京市、江苏省、安徽省、江西省先后榜单上位居首位,是国际上较为关注的城市。

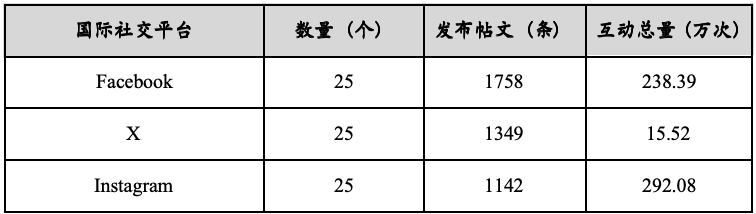

品牌宣传方面,至2024年11月,全国省级文化和旅游行政部门开通并正在运营的Facebook账号有25个,新增粉丝超37.99万个,发布帖文1758个,互动总量为238.39万次。全国省级文化和旅游行政部门开通并正在运营的X账号有25个,发布帖文1349个,互动总量为15.52万次。开通并正在运营的Instagram账号有25个,发布帖文1142个,互动总量为292.08万次。开通并正在运营的YouTube账号有21个,开通并正在运营的TikTok账号有16个。如安徽省文化和旅游厅Instagram账号(anhui_travel)11月21日发布的帖文,通过日出胜景引发海外观众对目的地金寨县的兴趣,共获得13.9万点赞。

二、文化产业和旅游业发展总体特征

(一)供给端:供给体系更加完备,新兴产品不断优化

1.文旅新质生产力注入新动能,四大核心驱动奠定高质量供给基础

一是政策导向的引领力,2024年将建设旅游强国、培育文化旅游业为支柱产业提升到战略高度,进一步明确了文旅经济在推动我国经济发展中的重要作用,在战略、制度、机制和政策方面为行业发展创造条件,使旅游经济成为我国逆经济周期和跨经济周期的重要引擎和压舱石;二是内循环消费的支撑力,文旅产业因为关联性强、耦合度高,又是社会总体消费的先导切入,文旅消费在推动全社会的消费提振,引领带动全社会消费总额扩容、梯度扩容方面将发挥着越来越重要的作用;三是科技创新的赋能力,科技应用不仅蕴含着以文塑旅、以旅彰文的内在要求,更能为产业转型升级提供新动力,为经济发展注入新动能,为新质生产力发展提供需求和供给双重“催化”效应;四是流量经济的焕活力,流量经济在激发文旅行业活力,促进社会经济发展成效显著,进一步催化文旅市场经济效益外溢,重塑城市形象传播,推动对历史文化的再发掘,使流量带动的旅游热潮,取得更理想的长尾效应。

2.数字文化供给激活新引擎,文化传播能力持续增强

2024年10月28日,习近平总书记在中央政治局第十七次集体学习时强调,探索文化和科技融合的有效机制,实现文化建设数字化赋能、信息化转型,把文化资源优势转化为文化发展优势。2024年数字技术深度嵌入文化生产、展示、传播、服务和消费的全过程,为文化产业发展提供了更多创新可能。

数字技术催生更多文化新业态,人工智能、云计算等技术,让数字虚拟人、人工智能艺术、智能文化设备制造等领域新产品不断涌现;5G、XR、全息投影等沉浸式技术提升了消费者的文化体验,催生了沉浸式演艺、沉浸式展览、数字虚拟景区等交互性体验供给,激活了IP衍生消费、粉丝化消费、虚拟文化符号消费和数字社群消费的新兴文化产品供给。同时数字技术应用为文化遗产的传承与创新开辟了新的路径。依托数字扫描、影音记录等数字化手段,宝贵文化遗产得以通过多种形式和渠道展示与传播,实现资源的多元化开发与广泛利用。2024年12月9日,文化和旅游部公布了2024年文化和旅游数字化创新示范“十佳案例”和“优秀案例”,话剧《苏堤春晓》在赋能文化艺术创新表达方式方面,创新实现“同时共在、千里共赏”;浙江美术馆“藏品云”,在促进公共文化和旅游服务水平提升方面构建起跨省的美术藏品数字资源共享平台;景德镇“古陶瓷基因库与数字化平台”采集2200套、12583件明代官窑标本,形成约30万条基因数据,在助力文化遗产传承保护方面,为文物保护与研究、文创产品的开发等提供数据支撑;“海南放心游”建立旅游消费投诉先行赔付平台,在提高文化和旅游市场监管效能方面,有效整治市场乱象。数字技术在激活形成新的文化供给方面进入新的发展阶段,从“局部应用”到“多元发展”,文化遗产蕴含的创新创造基因被不断激活。

3.高等级景区供给再上新台阶,现代文旅产业体系迈向“量质齐升”

2024年,各地政府和企业持续加大对高等级景区的开发和建设力度,新的旅游景区不断涌现,高等级景区数量和质量不断提升,对文旅经济平稳健康发挥了重要的综合带动作用。随着最新一批19家5A级旅游景区名单公布,全国5A级景区数量将增至358家。5A级景区作为中国旅游景区质量等级划分的最高级别,代表着中国世界级精品文旅供给的质量和水平,对满足优质景区需求起到重要支撑作用。2024年5月发布的《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,提出推动重点旅游景区、国家级旅游度假区、公共文化场馆等场所内的索道缆车、电梯等运载设备更新升级,进一步提升游客接待能力和服务水平。高等级景区供应智慧化和智能化特征进一步凸显,从在线预订、智能票务系统到实时人流监测、智能安防,再到无人驾驶的观光车、智能机器人导游,新科技将贯穿景区的各个环节。在追求个性化的时代,景区打造将更加注重满足游客的个性化需求。通过大数据分析和人工智能技术,了解游客的兴趣爱好、消费习惯等,为其提供定制化的旅游产品和服务。

4.文化产业园区、文旅消费街区成为优质文旅产品和服务的重要来源,是产业体系中不可或缺的组成部分。

文化产业园区通常以文化创意为核心,聚集了艺术、设计、影视、科技、商业等多种业态,形成了一个综合性的文化生产和消费平台。文旅消费街区则通过整合文化、旅游、商业等元素,为游客提供丰富的文化体验和消费选择,成为城市文化的重要展示窗口和旅游目的地。截止2024年,国家级文化产业园区数量为34家,164家国家级旅游休闲街区、345个国家级夜间文化和旅游消费集聚区,这些平台的服务质量、供给水平的提升将为文旅产业的发展提供有力支撑。以北京的798艺术区和751D·PARK北京时尚设计广场为例,2024年,原先独立运营的两个园区正式合并运营成为了国内最大的艺术创意产业集群,一方面,通过整合资源实现了品牌的双运营。未来将充分发挥各自的特色和优势,共同构建多元化、国际化的文化产业园区,为B端、C端用户提供更加优质的服务。另一方面,798 和751园区的合并运营,也顺应了文化产业园区在新时期的发展趋势。合并后的798·751园区,不仅在艺术、时尚、设计、科技等方面提供了丰富的文化产品和服务,还通过举办如自持场馆798CUBE的跨学科展览、国际艺术季、科技文化节、北京戏剧嘉年华等在内的各类活动吸引大量游客,进一步提升了园区的国际影响力,推动798·751园区成为北京乃至全球的文化艺术地标。

(二)消费端:新型文旅消费成为扩内需、促消费主战场

文化产业和旅游业是新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)提出,完善扩大消费长效机制。在我国消费结构从实物消费主导向服务消费主导转换的过程中,新型文旅消费已成为扩内需、促消费主战场。当前消费群体的转变,游客对于消费场景定制化、个性化的需求日益突出,“Z世代”引领文旅消费新趋势,“银发族”撬动文旅消费新格局,此外,随着免签、互免签政策的不断扩大延续和国际航班的开通复通,入境旅游消费持续升温。

1.“Z世代”引领文旅消费新趋势

Z世代已逐渐成为未来消费领域的主导力量,他们旅行和消费习惯发生深刻变化,Z世代文化观念和价值取向更加多元化,对数字产品的使用也更加自如,Z世代注重消费个性化、体验化和数字化,推动文旅产品向更高品质和更多样化方向发展。“情绪价值”“情感需求”成为Z世代出游的重要动机,在情绪旅游的过程中,Z世代游客倾向于选择能带来情感慰藉的目的地,或是具有疗愈性质的小县城、度假村、打卡地等,这类旅游更是一种情感上的释放和心理上的重塑。通过亲近大自然、享受安静的环境,参与冥想、瑜伽等活动,重拾内心的平静与安宁,如“反向旅游”“围炉煮茶”“Citywalk”等现象的出现在满足个体情感的同时,帮助他们从日常生活的压力中获得短暂的舒适感。

2.“银发族”撬动文旅消费新格局

数据显示,2023年末60岁及以上人口超2.9亿人,占21.1%。中国老龄科学研究中心的《中国老龄产业发展及指标体系研究》报告显示,预计2030年中国老年人口消费总量约为12万亿元至15.5万亿元,与全国GDP的比率将提高至8.3%至10.8%;2050年的消费总量约为40万亿元至69万亿元,与全国GDP的比率提高至12.2%至20.7%。随着“银发族”人口的进一步增长,预期寿命和健康时间的延长,使不少退休后的老年人,成为“有钱有闲”一族,尤其是55岁到65岁的“银发族”,成为文旅市场中的重要一环。不同于上辈人的“节俭”“守旧”,新一代“银发族”正展现出一种追求生活品质的全新姿态,不再是单纯追求低价的短途游,而是开始融入长途旅行、海外游等体验消费模式,他们希望通过旅行去探索、去感受生活的美。在消费形态方面,越来越多的老年人开始参与到音乐会、话剧、电影等文化活动中,更加重视自身的精神需求与情感体验,重视社交,追求多元发展,这与年轻人追求的生活态度不谋而合。可以预见,在未来数年中,银发族将成为中国旅游市场上不可小觑的消费力量。其不断提升的消费能力与年轻化的生活方式,将在各个旅游领域掀起新的浪潮,老年群体正在以一种全新的姿态撬动文旅消费新格局。

3.入境旅游消费持续升温打响“China Travel”品牌

得益于72/144小时过境免签政策的推出以及适用范围的不断扩大,入境免签国家名单持续扩充、时限不断延长,带动入境旅游持续升级,来华航线、航班数量陆续增加,“China Travel”(中国游)成为国际网络热词,“打卡中国”火爆社交媒体。越来越多的国际友人加入“China Travel”大军。2024年12月17日,国家移民管理局发布公告,即日起全面放宽优化过境免签政策,将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时(10天),同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸,并进一步扩大停留活动区域。这一政策将带动多个城市融入国际旅游消费网络。入境政策的宽松推动了中国入境游市场的迅速复苏,越来越多外国旅客选择将中国作为旅行目的地,亲身体验生动真实的中国,未来入境旅游发展预期乐观,2024年全年入境旅游人次有望恢复到2019年的九成以上。随着开放力度的持续加大,服务质量的进一步提升,人工智能、虚拟现实等科技手段的创新应用,入境游必将成为一次长期的文化展示与输出,并在全球持续打响“China Travel”品牌。

(三)业态端:新业态新场景深刻变革带来文化新体验,形成新的发展动能

1.现象级文旅热点带动产业供给创新,文化自信开始具象化

2024年文旅市场宛如爆款制造机,哈尔滨的“小土豆”们刚刚返程,“天水麻辣烫”便随之到来,“王婆说媒”尚在牵线,“贵州村超”接踵而至,季节轮换间阿勒泰旷野的风吹到了车水马龙肃穆悠远的北京中轴线上,更有《黑神话:悟空》带火山西文旅,为传统文化创新注入新的力量。《黑神话:悟空》带动山西古建和传统文化的热潮,国庆假期,山西全省接待国内游客量较上年同期增长84.99%,游客旅游总花费较上年同期增长101.85%,另一方面《黑神话:悟空》基于传统文化底蕴的创新,通过融合国风元素、说唱、电音等现代音乐形式,为游戏注入了鲜明的文化韵律。看似是偶然的文化出圈,实则是基于文化自觉自信而实现的中华优秀传统文化的世界表达。文化是旅游的灵魂,旅游是文化传播的重要推手,文旅“出圈”的背后,彰显的不仅是消费活力,更是文化自信的进一步具象化。

2.传统认知被颠覆,为行业打开了新的发展空间

2024年,国内文旅市场出现了较多新兴业态,这些业态颠覆了传统认知,为行业打开了新的发展空间:“打卡”旅游复刻经典机位;“兴趣”旅游重塑出游动机;“躺平”旅游,烟火气和松弛感拉满;“反向”旅游催动小城以及县域经济出圈;“情绪”旅游,体验感打败稀缺性,成为旅游决胜的关键;场景化消费时代到来,消费者更容易被场景吸引,商场购物中心、旅游景区、度假区、博物馆、书店等无场景不消费;流行一整年的Citywalk能让一条街、一个商店甚至一个菜市场成为景区,因为它们正能反映一个城市最原始的地道风味和风土人情,而演唱会、音乐节能彻底释放人们的热情,人们为了一场演出、一个偶像奔赴一座城。文旅行业愈发处于一个剧变和不确定性的时代,行业和企业需要突破和超车,需要尝试和挑战。

3.边界逐渐模糊,跨界融合催生更多新型文化和旅游融合业态

2024年数字演艺、沉浸式展览、微短剧、人工智能创作、虚拟数字人、国潮设计等文化新业态如潮水般涌来,极大丰富了文化生产方式和业态,激发了文化市场活力,带来前所未有的感官冲击力,为培育文化新业态、新产品拓展了广阔空间。以文化为核心,业态边界正越来越模糊,外延在不断扩展。软硬件技术的智能化与精专化业态不断涌现,VR、AR、XR等虚拟现实技术增益文化消费的体验,可穿戴设备进一步拓展文旅业态的场景。传统文化行业(如出版行业、演艺行业、文博机构)深入数字化转型,打造自己数字内容产业增长的新引擎,如游戏、动漫、长短视频等。2024年,新兴的文化生产与文化消费需求助推着人工智能技术从实验室走向产业应用,从通用化走向精专化;新技术的要素价值在业态提质增效中的作用日益凸显。

(四)市场端:文旅网络声量持续放大,但“旺丁不旺财”“两极分化”现象需要警惕

1.文旅网络声量持续放大

2024年,我国文旅市场热点不断,文旅消费飞快复苏,网络声量也持续放大,哈尔滨、天水、阿勒泰、山西等接棒成为顶流,文旅市场持续高涨,各地文旅“你方唱罢我登台”,持续不变的热点带动网络持续刷屏,助推文旅消费变热,对于促进地方文旅市场活跃具有积极的意义。但网络热度并不等于现实的客流量,现实的客流量更不等于对应的经济效益和高质量发展,在流量狂欢的表面,城市的底层公共服务设施、旅游承载能力、接待能力、城市品牌形象、管理服务水平、主客共享城市空间,才是游客和当地民众最需要和期待的,也是地方文旅产业高质量发展、可持续发展的基础。

2.流量经济有待进一步释放

2024年开年季,以哈尔滨为首的城市文旅产业大爆发,游客数量与旅游收入双双创下新高,泼天流量有待进一步向经济效益转化。2024年一季度,哈尔滨经济总量1173.1亿元,同比增长3.7%。

旅游收入方面,2023年哈尔滨接待游客1.35亿人次,比2019年增长41.4%;旅游收入1692.45亿元,比2019年增长7.4%。41.4%的旅游人次增长,与此对应的是7.4%的收入增长,2024年1-2月,哈尔滨文旅热度未减,但社会消费品零售总额仅增长5.6%,略高于全国(5.5%)。直观体现了网红经济“旺丁不旺财”的困境。与此同时,2024年吉林省文旅出现井喷式发展,两个数据处于全国领先地位,一是吉林省“逛街热度”同比增幅排名全国第1位;二是2024年“五一”假期期间,长春市商圈人流日均增幅602%,排名全国第2位。除长白山、查干湖等传统景区热度不减外,长春南溪里、辽源欢乐荟、四平仁兴里等也是火爆异常。哈尔滨的冰雪热的光芒没能照亮五一、国庆和全年,从冬天的“一季繁荣”到“四季绽放”还有很长的路要走,还需要进一步释放流量效应。西安市作为典型的旅游网红城市,高涨的旅游热度与旅游上市公司收益形成巨大反差。2024年上半年,大唐不夜城净利润仅为23.53万元。而拥有大唐芙蓉园景区、大唐不夜城等一批网红打卡景区优质资源的曲江文旅,亏损更高达1.87亿元,净利润也由盈转亏。

3.文旅市场主体核心运营能力仍有待提升

从2024上半年文旅集团财务核心指标来看,各文旅集团的净利润差距更为凸显,盈利能力普遍不强。70家国企文旅集团中,仅25家企业实现“营利双收”、经营状况优良,营收同比均值约14%、净利润同比均值约为-99%,表明整体营收增势尚可,但盈利能力严重下滑,落后于2023年同期水平,资产负债率高于60%的集团有41家(占比近六成),偿债压力较大,面临较高的财务风险。从长远来看,文旅市场运营主体不能为流量而流量,为热点而热点、为现象而现象,最后都需要有所依托。文旅市场的健康发展、持续经营,最核心和关键还在于回归市场经营的本质,创新运营模式、强化市场化运作、培育新质生产力、提高“自造血”功能,进而推动文化和旅游领域高质量发展。

第五章 面向“十五五”,2025年

中国文化产业和旅游业十大趋势

中央经济工作会议对2025年中国经济走向进行了基本判断,明确了提振消费对经济发展的重要作用。2025年,是“十四五”收官与“十五五”时期谋篇布局的关键之年,供给侧结构性改革与需求的扩大和升级将继续协同并进。新技术的应用、新模式的推广、新业态的培育和新场景的营造,是孕育新质生产力、推动文化产业和旅游业高质量发展的关键。2025年,文化和旅游领域将有以下趋势值得重点关注。

一、内容生产领域加速转型变革,文旅新业态内容创作走向健康有序的规范化发展阶段

内容创作领域是文化产业发展的核心,也是文化产业发展的主体行业。2024年,从内容传播媒介来看,视频仍是主流方向。小红书、bilibili、抖音等互联网平台仍然发挥着显著的影响力。从内容分布领域来看,中华优秀传统文化和现实主义题材受到市场广泛关注。同时,内容产业成为数字化赋能的前沿阵地,文博文旅、影视出版、演艺、网络视听等领域是未来重点关注的方向。

一是以新闻广电、电影电视等为代表的传统文化内容生产领域将加速变革,重组与转型将成为2025年的核心关键词。新闻传媒领域,伴随着新兴技术更加深入发展,2025年县级媒体平台将迎来更大的生存挑战。在电影领域,整体电影市场总体票房仍未恢复到2019年水平。特别在短视频的冲击下,电影的生存环境发生极大变化,如何赢得新的消费市场成为电影业面对的共同挑战。二是数字化赋能内容产业进一步降低内容创作成本,同时内容创作监管也更加趋于健康有序。AIGC技术的发展为内容产业带来了革命性的变化,不仅限于文字和图像,还扩展到了视频、音频等多个领域,使得内容创作更加多元化和个性化。同时,随着技术的进步,内容创作监管也在不断加强,2024年,从主管部门到平台方面均出台相关治理手段对微短剧领域进行清理整治,确保内容的合规性和健康性。近日,针对AI魔改领域再次下发文件进行遏制,未来可以预见内容创作监管向精细化和智能化发展。

二、文化和旅游公共服务融合加速软硬件融合升级,开辟深度融合新战场

一是旅游服务将广泛融入公共文化机构与场馆,打造主客共享的文化旅游新空间将成为未来发展的主要趋势。近年来,博物馆热、考古热风靡消费市场,文博场馆、城市书屋等公共文化场所成为城市网红打卡地与新地标。同时,主题游径、研学旅游等业态成为公共文化设施与旅游服务融合最具有代表性的业态。文旅深度融合发展趋势下,公共文化场馆将承载更多功能,提供多元化优质服务。二是文化感知的触角将通过旅游公共服务不断延伸,内容植入、设施更新与配套服务将成为未来提升的重点领域。2024年,文化和旅游部等9部门印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》明确提出促进设施功能融合、提升公共文化设施的旅游吸引力等要求,将指导各地进行公共服务设施步入提质升级的新阶段。2025年,新型旅游服务中心对文化内容和服务的植入需求将更为旺盛。三是公共文化机构将不断与市场需求结合,逐步探索两权分置的新经验。党的二十届三中全会提出“完善公共文化服务体系,建立优质文化资源直达基层机制”等要求,健全社会力量参与公共文化服务机制,意味着公共文化机构市场化将迎来新的发展空间。未来,公共文化机构将更加注重与市场的结合,通过创新管理模式和运营机制,实现资源的有效配置和利用。

三、前沿技术朝向规模化应用趋势演进,文化和旅游数字新基建将成为投资新风向

一是从供给侧来看,文旅设备在数字浪潮下迎来大规模的更新迭代,这将形成一个千亿规模以上的市场需求。近年来,文化和旅游领域大量产品依赖早期投资,产生了设备面临老化、服务水平和理念过时等问题,同时,部分旅游景区的老旧设施整体维护水平下降,安全隐患问题频发,为文旅市场的安全稳定运营带来极大挑战。在此背景下,以供给侧改革挖掘消费潜力、带动文旅经济更高水平发展成为2024年的政策主线,出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等系列政策。国家发改委数据显示,我国整体设备更新需求初步估算将形成一个年规模超过5万亿元的大市场.2025年,文旅领域将从观光游览设施、游乐设施、演艺设备、智慧文旅、博物馆老旧设备、电影放映设备等方向为切入点迎来全新升级,带动新一轮的文化旅游消费热潮。二是文化和旅游领域的数字新基建将开启文化数字化的“下半程”,带动文化和旅游数据要素价值不断释放。2024年,国家数据局、文化和旅游部等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》宣布实施“数据要素×文化旅游”行动,数据成为AI大模型迭代的关键要素,成为重塑文化产品供需结构的重要推动力量。通过对海量的游客行为数据、文化消费数据等进行分析,文旅企业将能够更加精准地把握市场需求,开发出更符合消费者需求的文化旅游产品和服务。同时,数据的共享与开放也将促进文旅产业与其他相关产业的深度融合,催生出更多的新业态、新模式,为文化产业和旅游业的高质量发展提供不竭动力,共同绘就文化和旅游数字化发展的崭新画卷。三是人工智能大模型产品将融入更多文旅场景,智能搜索服务、艺术创作或将成为重要突破口。2024年,AI大模型领域从概念炒作、资本涌入走向务实,向教育、医疗、文旅、工业等全行业渗透。截至2024年7月30日,全国已备案的AI大模型为197个;其中通用大模型、行业大模型数量 分别为61、136款,占比分别为31%、69%。智能搜索仍然是AI大模型应用的重要领域并逐步向AI agent迈进,艺术创作也是2025年AI大模型在文旅应用中值得关注的领域,生成式AI最初以生成逼真的图像和艺术作品而闻名,2024年年初,中央美术学院发布AI艺术创作大模型,标志着前沿科技正式进入了艺术创作领域,开启了传统艺术与尖端科技融合的新潮流。行业实践来看,“AI+艺术”也成为全年值得关注的热点,2024年,国内最大的艺术创意产业集群798·751园区以其独特的艺术和科技融合理念,成为AI艺术创作的重要展示平台。园区将AIGC技术开创性融入内容生产,24节气海报和品牌音乐主题曲让艺术表达更加生动,同时,园区在十一假期期间举办了首届AI艺术节作品展,探讨AI对文化艺术的催生及影响,这一活动不仅展示了园区在艺术创意领域的深厚积累,也体现了“文化+科技”融合发展的运营理念。2025年,多模态的视频模态将是AI大模型最核心的能力突破方向之一。涉及领域包括影视创作、网络视频、短视频、游戏广告等。同时,AI大模型将成为重要的教学助手,每个人都有自己的AI工具将逐步走向现实。

四、文旅项目逐渐趋向规投建运销“一张蓝图绘到底”,双效统一理念成为发展共识。

一是文旅项目投融资态势整体趋于谨慎,商业模式的可复制性和持续性是未来关注的主要方向。2024年,地方文旅集团面临着巨大压力,西安旅游、张家界、桂林旅游等地方文旅集团业绩均不容乐观,部分文旅集团宣布破产。2024年11月,尽管12万亿元化债新政落地,但由于地方文旅集团组建构成与承担职能各不相同,新政的有效性还有待观察。对项目整体把控来说,更注重前期科学规划、中期创意策划、后期落地实施和运营实效,投资者对于项目的可持续性与商业模式的创新性提出了更高要求。在这一背景下,文旅项目需要更加注重内容的创新和差异化竞争,以适应市场的变化和消费者的需求。二是存量文旅资产的盘活将是城市更新下一阶段的重点任务,形象建设和目的地营销关注力度仍会不断加强。当前,文旅项目投资呈现结构性调整的特征,即从传统的文旅项目向智慧文旅与数字文旅项目倾斜;数据显示,2023年下半年和2024年上半年,新兴科技赛道的私募股权融资项目分别占到市场总量的60.8%和55.0%,投资热点主要集中在AIGC、数字人、虚拟现实等领域。这表明,文旅产业的转型升级正成为吸引投资的重要领域,特别是在AIGC技术的推动下,数字人和虚拟现实等技术的应用为文旅产业带来了新的增长点和创新路径。同时,文旅投资从新建项目为主向“存量改造与存量盘活”项目转变。文旅存量资产的盘活已成为城市更新的重要任务。其中,渐进式、针灸式微更新成为城乡公共空间更新和改造的主要模式。通过小规模、精准化的更新手段,实现对城市空间的优化和提升。例如,北京东城的宏恩观通过腾退、社会化运营等方式让古建筑“用起来”“活起来”,成为北京中轴线上的城市文旅打卡点。这些实践表明,文旅项目投资正从注重经济效益向强化社会和生态效益转变,从依靠文旅地产投资拉动向产业投资拉动转变,从政府投资为主向政府激励与民间投资协同驱动转变……为各地推动文旅经济高质量发展提供了新动能。

五、新业态、新空间、新供给重塑新场景,扩大服务消费是全年文旅发展主线任务

一是从时间维度来看,文旅消费将向全时段、全天候、全季节、多屏互动方向延伸。2025年,以新空间为载体将会涌现出一批新消费新地标。当前,消费者不再局限于传统的日间活动,而是根据时间安排、兴趣爱好、 社交需要等原因自由选择文化旅游体验活动,学术酒吧、公共文化机构延时开放等现象兴起都说明文旅消费将打破固定时段、固定场所的限制,向夜间、周末时段扩展,展现出更加灵活和多元化的特征。近5年来,夜间文旅消费市场规模持续扩大。全国5A级旅游景区的夜间开放率从2020年的23%增加到2024的63%;夜宵、夜演、夜购、夜宿等业态“全面开花”,激发了社会投资和供给创新,有效拓展了产业边界。2024年,部分地区探索发展“全时经济”,在夜间经济发展方面取得新的突破。例如798·751 园区通过整合艺术、时尚设计、科技等多元业态,打造了一个全天候的文化消费目的地,充分展示了在全时经济中的示范作用。在促进夜间经济发展方面,园区在2024年重塑升级了火车街区,形成工业风与时尚感相融合的全时消费氛围;在“2025艺术跨年之夜”活动中,园区接待市民群众近10万人次,UCCA尤伦斯当代艺术中心、遇见博物馆等艺术机构,拽马戏剧空间、小柯剧场等文化场所在内的184家商户均延长营业至午夜。此外,园区还通过举办各类夜间活动,如露天电影放映、电音派对等,为游客提供了丰富的夜间文化体验和消费选择,进一步展现首都夜间文旅消费活力。二是从空间维度来看,消费触角的下沉趋势将进一步加强城市与县域之间的文旅消费互动,逐步形成优势互补、协同发展的新格局。2024年,“小众目的地”成为消费者追求舒适体验、“反内卷”的消费新选择,县域城市仍将成为关注重点。

2025年,商务部提出进行县域商业三年行动,推进“千集万店”改造提升,政策利好将进一步提升县域城市消费环境,带动县域基础设施的全面更新,进而为经济转型升级带来新的机遇。在城市文旅消费方面,北京、上海、成都、广州、杭州等城市将进一步围绕国际消费中心城市建设,不断提升文旅消费的品质与国际化水平。未来,一批具有区域影响力的文旅品牌将不断涌现,实现城乡文旅产业的联动发展。在空间上构建起更加均衡、多元且富有活力的文旅消费市场,为国内文旅经济的持续繁荣注入强大动力。

六、消费者更注重消费品质与情绪价值,互联网平台对消费趋势的引领作用日益显著

一是旅游消费观念更趋理性,从追求“性价比”到追求“质价比”。尽管2024年旅游市场持续回暖,但从总体上看,消费额的增长与旅游人数的上升并不同步。星级酒店、民宿价格普遍下降,其中国际酒店每晚平均价格则下降了24%。与此同时,三四线城市吸引力激增,县域旅游市场迎来结构性机遇。在居民收入增长放缓的宏观背景和消费心理转变的总体趋势之下,旅游消费降级的现象预计将在2025年持续,游客也将进一步从城市向县域,从旅游中心城市向次级、再次级节点城市流动和分散。同时,需求端对于“品质”的更高要求,以及供给端对于新场景的大力培育和对于消费环境的全面优化,将加快推进旅游业的提质升级,实现供给与需求更高水平的动态平衡。二是消费者更加注重体验深度,情绪价值成为消费的关键诉求。近两年来,反向游、反季游、寺庙游、城市探索,以及融休闲、体验、社交等多功能于一体的综合性文旅产品的市场吸引力持续提升。随着需求层次的提升,将有更多消费者愿意为情绪价值付费,情感体验的打造也将成为下一阶段文化和旅游产品开发与服务设计的重点。三是生活方式平台对文化和旅游消费决策的影响日益提升。越来越多的消费者习惯于通过这类平台查询信息、展示动态、分享内容和支付费用。“行前搜索,行中打卡,行后分享”逐渐成为主流的出行模式。随着平台功能的不断完善,其影响几乎覆盖了消费的全过程。可以预见,未来文化和旅游消费决策对于互联网平台的依赖程度将进一步加深,而生活方式平台也将在推动线上线下消费一体化的进程中扮演更加重要的角色。

七、短视频、微短剧、轻旅游、微度假受市场青睐,文化和旅游消费向“轻量化”发展

随着生活节奏的加快、社交需求的增长和消费选择的多样化,人们倾向于选择更加灵活高效的休闲娱乐方式,文化和旅游消费不再局限于过去大体量、重内容、集中化的模式,而是更多地呈现出小规模、高频次、散点化的特征,总体上向“轻量化”的方向发展。

一是短视频和微短剧作为重要的信息载体和大众娱乐方式,在未来一段时间内仍将保持强劲的增长势头。传播内容和渠道的多极化,受众注意力的分散化以及媒介接触时间的碎片化,推动了以短视频和微短剧为代表的小体量内容产品的快速发展和迭代。截至2024年6月,微短剧用户占网民整体的比重过半,短视频用户占比则超过九成。短视频和微短剧在体量和节奏上的特点与当代人的生活习惯、情感需求和精神状态高度契合,其市场规模预计将在2025年进一步扩大。二是“轻旅游”“微度假”将成为主流的旅游休闲模式,消费业态和内容向精细化发展。新冠疫情结束之后,周末游、本地游、周边游更加普遍,越来越多的游客选择在周末或短假期出游,周期一般在1-3天,出游半径不超过100公里,并且以亲子游、小团游为主。这种以短距离、小规模、高频次为特征的旅游模式更加自由和富于弹性,与人们更加多元化的生活方式和旅游消费需求相适应,将成为未来一段时期内的主流休闲度假模式。

八、文化产业和旅游业迎来高水平开放机遇期,跨文化传播迈向新阶段

一是入境旅游市场全面复苏,中国旅游形象的国际竞争力进一步增强。一方面,政策红利持续释放,入境游客数量将保持稳步增长。入境免签国范围不断扩大、免签停留期限延长、交流访问纳入免签事由、过境免签入出境口岸增多等一系列政策的不断放宽和优化,将显著提升外国游客来华旅游意愿,推动入境旅游市场的全面复苏。预计2025年入境旅游人数有望逐步恢复到2019年水平。另一方面,中国文化对外国游客的吸引力进一步增强,短视频和社交媒体将成为目的地营销的主要载体。二是吉林、新疆、云南、广西等地边境游热度持续攀升,边境旅游发展稳中向好。以吉林为例,位于中、俄、朝三国交界处的珲春市2024年1—10月共接待游客740.24万人次,同比增长46.4%,旅游收入80.602亿元。边境旅游既是区域旅游发展的新动能,也是中国扩大对外开放、加强与“一带一路”沿线国家交往与合作的重要战略支点。尽管边境旅游发展迅速,但仍存在管理与协调机制不健全、市场秩序较为混乱、旅游产品竞争力偏弱、旅游人才缺乏等问题。一方面,随着相关法规及政策的制定与实施,我国边境旅游将迈入更加规范、有序的发展轨道,并且在促进我国与周边国家交流合作、带动边境地区经济和社会发展方面发挥更加积极的作用。另一方面,由于边境地区旅游产业基础相对薄弱,在游客的新鲜感逐渐褪去、价格优势逐渐减弱之后,能否深度开发具有边境特色,重点满足跨境购物、商务考察、文化体验等特定需求的高品质文化旅游产品,并加快升级旅游设施和服务体系将成为边境旅游能否持续、高质量发展的关键。三是数字文化贸易成为文化贸易发展的新引擎,文化领域形成对外开放新格局。首先,数字文化出口快速增长,数字文化贸易正在成为推动文化贸易结构优化的关键动能。其次,自贸区(港)政策优势凸显,文化领域对外开放程度进一步加深。近年来,全国各地的自贸试验区在全球艺术品交易、跨境直播等方面取得了一系列制度创新成果,上海和深圳引领国家对外文化贸易基地形成“2+10”的地缘格局,而海南自贸港则在大型节事活动和演艺市场的国际化方面表现突出。随着其在税收制度、海关监管模式、数据跨境流动、文化贸易服务、出口退税和补贴等方面优势的进一步凸显,22个自贸区和12个国家对外文化贸易基地将形成多点联动的“文化贸易港口群”,推动中外文化交流和文化贸易向更加广泛和深入的方向发展。

九、少子化和长寿化持续并进,人口结构变化重塑文化和旅游市场格局

人口问题是经济和社会发展中的基础性、全局性和战略性问题。我国的人口出生率自2017年开始已连续七年下降,2023年人口出生率为6.39%。截至2023年底,全国60周岁及以上老年人口29697万人,在总人口中的占比从2020年的18.7%上升到21.1%。预计2025年这一数字将突破3亿,人口老龄化将进一步加剧。人口结构的变化显示出,我国人口发展已进入少子化和长寿化持续并进、区域人口增减分化的新常态。

一是人口老龄化为“银发市场”创造了新机遇,也对文化和旅游产业提出了新要求。《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发布之后,预计各地也将陆续发布促进“银发经济”发展的区域性政策。随着“银发市场”的进一步挖掘与拓宽,文化和旅游供给与老年人消费需求和身心特征的适配性将逐步提升,重点向满足老年人情感需求、社交需求、“尝鲜”需求的方向纵深发展。

一方面,中老年题材微短剧、怀旧游、青春游、聚会游等针对老年人的产品和服务将更加精细化,出现更多如共比邻、携程老友会等面向老年群体的专业性品牌;另一方面,影视、演艺等产业领域将更加关注老年细分市场的消费心理和审美偏好,文化场所和装备、旅游景区及设施、服务平台与系统的无障碍建设与适老化改造也将加速推进,以满足老年消费群体的多样化需求。二是年轻人婚育欲望持续降低,面向单身人群和丁克家庭的特定需求产品和服务将会增加。2013—2022年,我国结婚登记对数从1346.9万对持续下滑至683.5万对,降幅49.3%。在生活方式与价值观革新、婚姻和家庭观念转变、社会压力和生育成本增加等因素的共同作用下,与其需求特征相适应的个性化、高品质、高消费文化产品和旅游服务将不断催生,也将推动虚拟恋爱游戏、游戏陪玩平台、情感陪伴型AI应用等细分产业领域的进一步发展和成熟。三是大规模人口流动和人才集聚将重塑地方文化氛围和文化消费格局。我国的国内人口流动规模也在不断扩大,地区人口增减分化趋势将更为明显。人口在向长三角、珠三角等区域发展共同体集聚的同时,也在更多地流向新一线城市以及中西部核心城市,其中包括大量高素质人才。对于人才流入地尤其是文化产业欠发达的新兴人才流入地来说,人才和创意阶层的集聚,不仅能够促进区域文化及相关产业发展,也将繁荣地方文化市场,为城市空间注入文化活力,带动更多新样态、高品质的文化消费。随着人口红利向人才红利的加速转化,人才流入对改善地方文化氛围和文化消费格局的作用将愈加凸显。

十、文旅人才不断向多层次、专业化、职业化发展,数字文旅人才成为时代急迫所需

一是就业市场竞争压力仍保持高位,跨领域专业知识储备和技能水平成为核心竞争力。当前,青年失业率仍处于较高水平,2024年,不包含在校学生的16-24岁劳动力失业率多次超过17%,8月甚至达到18.8%的历史高位,预计这一指标在2025年仍有上升态势。教育部数据显示,全国普通高校毕业生规模持续增长,2025年达到1222万人,同比增加43万人。就业市场面临来自劳动力市场的新变化,青年群体的就业倾向以“求稳”“求好”为主,因此劳动力市场仍然会面临一段时期的错配问题。二是文化和旅游领域新职业不断涌现,灵活就业等多种用工模式将带来新的产业变化。当前,灵活就业者集中于文化培训、生活服务类等消费领域,以互联网为主要工作媒介。2024年,人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局发布了文创产品策划运营师、滑雪巡救员等19个新职业和生活服务体验员等28个新工种信息,文旅领域继民宿管家、研学旅游指导师后再迎来一批新职业,加强新业态人才培训与管理工作将成为未来新的产业蓝海。三是数字业态加速更新,文旅领域的高精尖人才将是未来支撑行业高质量发展的关键。新时代数字文旅人才不仅要有扎实的专业知识、广博的人文知识和一定的美学知识,而且要有较强的沟通能力、创新能力和数字技术应用能力。

2025年是增信心、稳增长的关键一年,在变革中寻找机遇,在机遇中谋求更高水平的发展!

参考文献和数据来源

[1] 陈彦斌, 宏观调控保障经济回升向好[N]. 人民日报,2024-11-29(009).

[2] 国家统计局, 10月份国民经济运行稳中有进 主要经济指标回升明显[EB\OL]. (2024-11-15)[2024-12-19].

https://www.stats.gov.cn/sj/xwfbh/fbhwd/202411/t20241115_1957431.html

[3] 国家统计局, 前三季度国民经济运行稳中有进 向好因素累积增多[EB\OL]. (2024-10-18)[2024-12-19]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241018_1957044.html

[4] 孔伟, 有效开发老年人力资源 积极应对人口老龄化[EB\OL]. (2024-08-27)[2024-12-19]. https://www.mca.gov.cn/n1288/n1290/n1316/c1662004999980001138/content.html

[5] 2035年左右60岁及以上老年人口将突破4亿,占比将超30%[EB\OL]. (2024-09-20)[2024-12-19]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744455496020939193&wfr=spider&for=pc

[6] 吴帆,尹新瑞.中国三代家庭代际关系的新动态:兼论人口动力学因素的影响[J].人口学刊,2020,42(04):5-18.

[7] 常晋, 银发旅游市场蕴含巨大潜力[N]. 人民日报,2024-02-19(005).

[8] 2024VR50强企业发布[EB\OL].(2024-12-20)[2024-12-20]. https://mp.weixin.qq.com/s/Kpm2MkWOp66jI1Ez9I4BgA

[9] 任沁沁, 中国过境免签政策,又有新变化[EB\OL].(2024-12-17)[2024-12-19]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818669911249011399&wfr=spider&for=pc

[10] 数据来源:央视网https://news.cctv.com/2024/11/08/ARTIJkqW55b6yHBhI4Ia6PyX241108.shtml

[11] 数据来源于中国政府网,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6995332.htm

[12] 数据来源于中国政府网,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6995332.html

[13] 数据来源于国家统计局,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241030_1957206.html

[14] 数据来源于国家统计局,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202401/t20240129_1946971.html

[15] 数据来源于文化和旅游部,https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202501/t20250121_958012.html

[16] 数据来源于文化和旅游部2024年第四季度例行新闻发布会

[17] 注:2020年文化和旅游部未公布年度旅游景区营业收入数据

[18] 来源:上海市、北京市文化和旅游局

[19] 数据来源于国家移民管理局

[20] 数据来源于中国旅游研究院院长戴斌于2024泰国国际旅行商大会发表的主题演讲《增长、变化与关注——中国入出境旅游市场形势与政策展望》

[21] 数据来源:哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会

[22] 数据来源:世界旅游组织

[23] 数据来源于世界主题乐园权威研究机构美国主题娱乐协会(TEA)与AECOM经济咨询团队联合发布的《2023年主题公园和博物馆报告:全球主要景点游客报告》

[24] 数据来源于2025数字文旅行业市场发展现状及供需格局、未来趋势分析,https://www.chinairn.com/hyzx/20241203/16474712.shtml

[25] 数据来源:《2024中国沉浸产业发展白皮书》

[26] 数据来源于低空文旅产业融合发展论坛组委会《2024 中国低空文旅产业发展白皮书》

[27] 数据来源于工信部、中国民航局http://finance.people.com.cn/n1/2024/1201/c1004-40372754.html

[28] 数据来源于中国旅游报《当飞越山海看风景成为时尚——旅游消费新现象观察之五》

[29] 数据来源于方正证券《“低空+旅游”重塑出行体验,新质生产力打开蓝海市场》

[30] 数据来源于36氪研究院《2024年中国低空经济发展指数报告》

[31] 数据来源于前瞻产业研究院发布的《2024年中国康养旅游行业全景图谱》

[32] 数据来源于东方财富网《社会服务行业周报:银发族旅游、教育消费潜能释放,关注潮玩线上运营服务商》https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202410131640278255

[33] 数据来源:银发经济催生新风口 康养文旅发展潜力大-中新网

[34] 数据来源于国家文物局

[35] 数据来源于湖北省博物馆,http://m-hbsbwg.cjyun.org/p/10089.html

[36] 数据来源于江苏省文化和旅游厅,https://mp.weixin.qq.com/s/aMxBVPUaqPbwWOkPwRMCHw

[37] 数据来源于安徽商报,http://www.wehefei.com/news/2024/09/04/c_614072.htm

[38] 数据来源于人民网,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814779030086494655&wfr=spider&for=pc

[39] 数据来源于抖音《2024抖音博物馆生态数据报告》

[40] 数据来源于MobTech研究院《2024年博物馆文创产业研究报告》

[41] 数据来源于抖音《2024抖音博物馆生态数据报告》

[42] 数据来源于中国旅游报,https://mp.weixin.qq.com/s/tZVbwxxx7nYmvLa8UJAyrQ

[43] 数据来源于北京石景山发布,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812090485186067832&wfr=spider&for=pc

[44] 数据来源于光明网,https://www.toutiao.com/article/7369884152193991168/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[45] 数据来源于国家统计局,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958325.html

[46] 数据来源于国家统计局,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958325.html

[47] 数据来源于文化和旅游部,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202402/content_6931778.htm

[48] 数据来源于文化和旅游部,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202405/content_6949567.htm

[49] 数据来源于文化和旅游部,https://www.mct.gov.cn/preview/whzx/whyw/202410/t20241008_955599.htm

[50] 数据来源于第54次《中国互联网络发展状况统计报告》

[51] 数据来源于中国网络视听协会《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》

[52] 数据来源于道略音乐产业研究院《2024上半年中国演唱会报告》

[53] 数据来源于《谁来听我的演唱会:演艺经济井喷,二三线城市争“年轻流量”》,https://mp.weixin.qq.com/s/qT15fArz4lGDjb0x27coYA

[54] 数据来源于中国演出行业协会:《2024年全国演出市场发展简报》

[55] 数据来源于文化和旅游部

[56] 数据来源于中华人民共和国中央人民政府,https://www.gov.cn/

[57] 数据来源于中华人民共和国中央人民政府,https://www.gov.cn/

[58] 数据来源于中国网,https://www.toutiao.com/article/7433730829869908489/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[59] 数据来源于中国音像与数字出版协会《2021年中国网络文学出海报告》

[60] 数据来源于中国音像与数字出版协会:《2023中国网络文学出海趋势报告》

[61] 数据来源于中国音像与数字出版协会:《2023年度中国网络文学发展报告》

[62] 数据来源于中国新闻出版研究院:《2023-2024中国网络文学阅读平台价值研究报告》

[63] 数据来源于广大大数据研究院《2024全球网文应用营销洞察》

[64] 数据来源于广大大数据研究院《2024全球网文应用营销洞察》

[65] 数据来源于点点数据《2024年中国短剧市场出海深度报告》

[66] 数据来源于短剧自习室《2024年短剧出海行业报告》

[67] 数据来源于中国音像与数字出版协会《2024年中国游戏出海研究报告》

[68] 数据来源于中国音数协游戏工委、伽马数据《2024年第三季度中国游戏产业季度报告》

[69] 数据来源于中华人民共和国中央人民政府

[70] 数据来源于国家外汇管理局国际收支分析小组《2024年上半年中国国际收支报告》

[71] 数据来源于《传媒观察|2024上半年中国主流媒体海外社媒传播效果观察》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1807355862514929622&wfr=spider&for=pc

[72] 数据来源于新华网《2024年中国国际传播年度热词报告》

[73] 数据来源于中国社会科学院中国舆情调查实验室《2024年11月全国省级文化和旅游新媒体综合国际传播力指数》

[74] 文化和旅游部官方网站

[75] 数据来源于中国旅游报,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1820217500236906184&wfr=spider&for=pc

[76] 数据来源于文化和旅游部

[77] 民政部、全国老龄办《2023年度国家老龄事业发展公报》

[78] 中国老龄科学研究中心《中国老龄产业发展及指标体系研究》

[79] 中国旅游研究院发布《中国入境旅游发展趋势与展望》报告

[80] 山西省文化旅旅游厅官方网站

[81] 数据来源于数据来源于哈尔滨市人民政府,2024年1-3月份国民经济主要指标

[82] 哈尔滨市文化和旅游局官网

[83] 哈尔滨市统计局官网

[84] 曲江文旅上市公报

[85] 各文旅集团2024上半年财报,迈点研究院《2024上半年国企文旅集团财务分析报告》

[86] 数据来源:VG Insights

[87] 数据来源于文化和旅游部https://www.mct.gov.cn/

[88] 数据来源于https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814141071068585513&wfr=spider&for=pc

[89] 数据来源于相关行业报道

[90] 数据来源于中国网络视听协会,《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》

[91] 数据来源于中国网络视听协会,《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》

[92] 数据来源于阿勒泰文化和旅游局http://www.xinhuanet.com/ent/20250106/400bb7d1b2cf4d6b98d2b5b9120105bb/c.html

[93] 数据来源于爱达邮轮董事长接受媒体采访披露

[94] 数据来源于人民网https://baijiahao.baidu.com/s?id=1820495284674100257&wfr=spider&for=pc

[95] 数据来源于新华财经

[96] 数据来源于中国旅游研究院夜间经济专项调研数据

[97] 数据来源于去哪儿网

[98] 数据来源于珲春市融媒体中心https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2MjQyNDAzNg==&mid=2247574504&idx=1&sn=19b85bf0be351598369fa9492ee20e4e&chksm=fdea6b74e55ceb53dfc648caf5a662b6c6e0406129905dde5839bf6484562f455c4bfc0ca2df&scene=27

[99] 数据来源于国家统计局《中国统计年鉴2024》

[100] 数据来源于2020-2023年度的《国家老龄事业发展公报》

[101] 数据来源于2013-2012年民政部发布的《社会服务发展统计公报》及《民政事业发展统计公报》

[102] 陆杰华.全球人口结构新特征[EB/OL].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26426665.

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号北京京和文旅发展研究院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。