- 0

- 0

- 0

分享

- “仿生科技”在文化旅游领域的应用与案例

-

原创 2025-08-28

您是否想象过,在博物馆与“复活”的远古恐龙擦肩而过?或是在海洋馆目睹机械巨鲸与真人演员共舞?又或者,被一个能吟诗作画、侃侃而谈的机器人导游深深吸引?这一切,已不再是科幻电影中的场景,而是仿生科技赋能文化旅游所带来的真实体验。本文将以丰富案例与技术解析,为您系统梳理仿生科技在中国文旅领域的创新实践。

作者 | 朱嘉(三川汇文化科技主编)

编审 | 时光

编辑 | 半岛

来源 | 三川汇文化科技

仿生技术是在深入研究生物体的结构、功能、机制的基础上,模仿或借鉴自然界生物特性,设计研发新型技术、产品或系统的科学方法,是数字技术与生物灵感的结合,正在文化和旅游领域掀起一场引人入胜的变革。

仿生技术并非简单地将自然元素复制到文旅场景中,而是通过深度理解和模拟生物系统的智慧,从根本上革新游客的体验方式、活化文化内容的呈现形式、重塑旅游空间的生态美学,并提升服务的智能化水平。

那么,仿生科技在文化旅游中有哪些具体应用?又有哪些令人惊叹的案例?本文将带您一探究竟。我们将深入解析仿生动物、仿生机器人、仿生建筑与景观设计三大应用方向,结合国内外最新案例,分析背后的技术原理与文化内涵,并探讨其对游客体验和文旅产业的影响。

一、仿生动物:让远古与海洋“活”起来

仿生动物是仿生科技在文旅中最引人注目的应用之一。通过机械传动、材料仿真和智能控制,工程师们将早已灭绝的恐龙或深海中的巨兽“复活”,呈现在游客眼前。这些逼真的仿生动物不仅外形惟妙惟肖,还能做出复杂的动作和发出声音,让观众仿佛置身于真实的生态环境中。

1. 仿真恐龙:重返侏罗纪的震撼体验

提起仿生动物,最经典的案例莫过于仿真恐龙。在许多自然博物馆、主题公园和科普展览中,巨型仿生恐龙模型是吸睛利器。它们拥有钢铁骨架+硅胶皮肤,内置液压或电机驱动关节,可实现头部转动、嘴部开合、四肢摆动等动作,配合声效和控制程序,营造出恐龙“复活”的震撼场景。

以中国“恐龙之乡”四川自贡为例,当地企业自贡亘古龙腾科技研发的智能仿生恐龙已成功应用于文旅项目。这些仿生恐龙能根据游客靠近自动触发动作和吼叫,还可通过红外感应、触摸传感等方式与观众互动。在自贡恐龙博物馆和一些主题公园中,游客可以看到霸王龙张开血盆大口发出低吼,梁龙甩动长尾缓缓前行,仿佛置身侏罗纪公园。这种沉浸式体验极大地提升了科普教育的趣味性和吸引力。据报道,自贡的仿真恐龙产业不仅在国内走红,产品更远销全球,占据了相当的国际市场份额。

2. 仿生巨兽:文商旅消费新场景的仿生奇观

大连博涛文化科技股份有限公司在仿生动物领域同样展现出强大的创新能力,其打造的仿生巨物系列成为文旅项目中的热门亮点。在今年7月29日,上海2025世界人工智能大会上,4米高的AI仿生巨兽“巨熊北北”成为全场瞩目的明星。其搭载的多模态交互系统整合了语音识别、情感分析、思考和记忆等多项AI能力,能够通过72个可动轴精准模拟人类微表情,实现毫米级控制和毫秒级实时交互。观众与“北北”的每一次互动,都仿佛在与一个“有温度的生命体”对话。

据悉,博涛文化科技累计申请自主知识产权150项,其中37项为发明专利,构建了覆盖仿生结构、混合驱动、具身智能等核心技术体系。通过生物力学原理和轻量化骨架设计,博涛文化科技解决了大体量机器人“力量与精度不可兼得”的行业难题,赋予机械巨兽“感知融合-智能理解-行为生成”的三层认知架构,实现了从“仿生机械”到“智能生命体”的跨越。

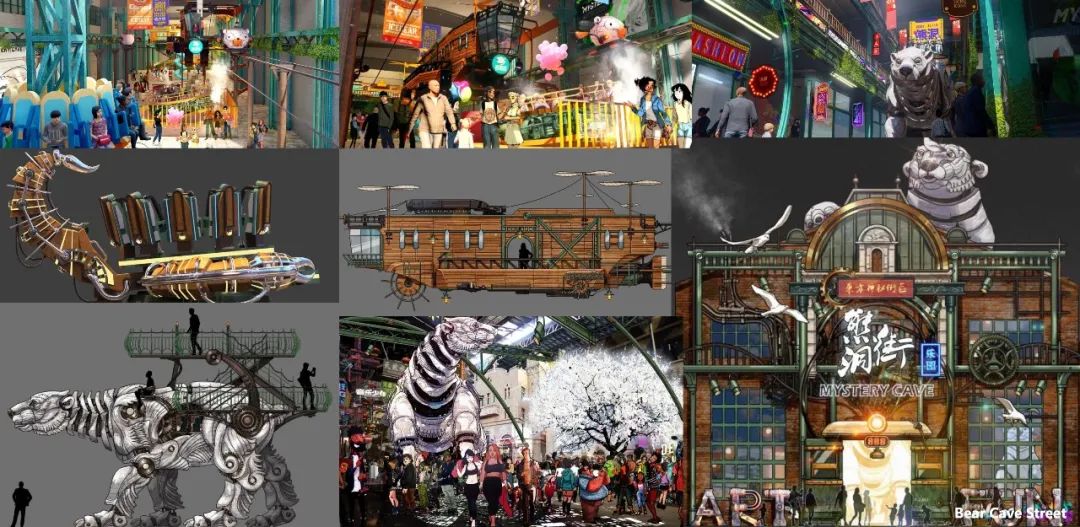

博涛文化科技创始人肖迪认为,文旅科技正从“工具属性”向“文化属性”质变。基于这一理念,公司推出了“神兽街40城计划”,以“AI超级智能体+城市IP+商业运营”模式,在全球40多座城市打造创新文旅地标。以大连熊洞街为例,该项目年吸引客流超165万人次,外地游客占比达60%,成为城市更新的典范。

3. 仿生海洋生物:深海奇观搬进主题公园

除了陆地巨兽,仿生科技也让海洋中的神奇生物“游”进了人们的视野。近年来,多家海洋主题公园引入了大型仿生海洋生物,如仿生鲸鲨、仿生鳐鱼等,以丰富游客体验。这些仿生鱼通常由高强度轻质材料制成外壳,内部安装精密的推进和控制系统,能够在水中自主游动,做出上浮、下潜、转向等动作。

中国领先的海洋公园运营商海昌海洋公园在这方面走在前列。他们与专业团队合作开发了全球领先的仿生海洋生物产品。例如,上海海昌海洋公园展示的“全球首条智能仿生鲸鲨”体长约4.7米、重350公斤,外形有两种版本:一种是仿生机甲设计,外壳呈现出炫酷的机械质感;另一种是仿真蒙皮设计,覆盖逼真的鲸鲨皮肤纹理,几乎以假乱真。这条仿生鲸鲨在水中游动自如,还能配合潜水员的“美人鱼”表演,为观众呈现亦真亦幻的水下奇景。海昌海洋公园的仿生团队介绍,这些仿生鱼采用了3D打印壳体、一体化水下电机驱动、多线程主控模块控制以及多传感融合等技术,使庞然大物也能灵活巡游,一次充电即可满足全天表演需求。

截至目前,海昌已拥有10余条仿生海洋生物,分别在上海、郑州、长沙等园区展出,用于配合水下演艺和科普秀。仿生海洋生物的引入,不仅为游客带来耳目一新的观赏体验,也被视为一种可持续发展的创新举措。相比圈养大型海洋动物,仿生鱼具有资源可持续、运行成本低、组合灵活等优势。它们的研发让科技助力生物多样性保护成为现实——例如,通过仿生鲸鲨向公众传播海洋知识,让人们关注鲸鲨等濒危物种的保护。可以说,仿生海洋生物在满足游客好奇心的同时,也传递了生态保护的理念,实现了娱乐性与教育性的统一。

4. 技术原理与文化内涵

仿生动物之所以能够栩栩如生,离不开机械、材料和控制等多方面技术的支撑。

- 在机械结构上,工程师借鉴动物骨骼关节的构造,采用高强度合金和复合材料打造骨架,配合液压杆或伺服电机实现运动。

- 材料方面,仿真皮肤通常使用高密度海绵+硅胶等材料,经过精细雕刻和上色,呈现出逼真的纹理和色彩。

- 控制技术则结合了传感器和计算机程序:例如红外传感器可感知游客靠近,从而触发预设的动作和音效,实现与观众的互动;仿生鱼内部的多传感器融合系统能实时监测姿态和环境,确保其在水中平稳游动。

除了技术本身,仿生动物还承载着丰富的文化内涵。一方面,它们让远古文化和海洋文化“活”起来,拉近了公众与这些文化的距离。比如仿真恐龙使游客直观感受恐龙时代的魅力,激发对古生物文化的兴趣;仿生海洋生物则展示了神秘的深海文化,唤起人们对海洋生态的关注。另一方面,仿生动物的设计往往融入了本土文化元素。以自贡仿生恐龙为例,其背后依托的是中国深厚的恐龙化石文化,通过科技手段将这一地域文化推向全国乃至世界。再如一些仿生鱼表演结合了当地传说或神话,赋予科技展示以故事性和文化意蕴。这种科技与文化的融合,使仿生动物不仅是冰冷的机器,更成为传播文化、启迪思考的载体。

总的来说,仿生动物的应用为文旅场景增添了奇趣与震撼。游客可以近距离观察平时难以见到的庞然大物,在惊叹科技神奇的同时,也获得了全新的文化体验。随着技术的进步,未来的仿生动物将更加逼真、智能,也许我们会在更多景区邂逅这些“活”起来的远古和海洋精灵。

二、仿生机器人:智慧服务与创意表演的新宠

如果说仿生动物让静态的展览变得生动,那么仿生机器人则在文旅服务和表演中扮演着日益重要的角色。仿生机器人是指模仿生物结构或行为的机器人系统,既包括外形仿真的人形机器人,也包括模拟动物运动的四足机器人等。在旅游场景中,它们既能提供智慧化的服务(如导览讲解、安防巡逻),又能带来创意十足的表演(如舞蹈、戏曲、人机共舞),成为构建智慧文旅生态的重要内容。

1. 服务型仿生机器人:贴心的智能导游与助手

在许多景区和文化场馆,机器人已经从新奇事物变成了“标配”员工。这些服务型机器人通常具备自主行走、语音交互、人脸识别等功能,能够承担导览讲解、信息咨询、秩序维护等工作。例如,在浙江乌镇景区,机器人导游可以根据游客的实时位置和行程,提供个性化的路线规划和讲解服务,帮助游客更高效地游览。它们不仅讲解景点故事,还能通过摄像头识别游客的表情和动作,与之进行简单对话和互动,提供贴心的服务。再如,在一些博物馆和科技馆,仿生机器人讲解员以逼真的外形和声音为观众介绍展品,既减轻了人工讲解的压力,又以科技感吸引了年轻游客的注意。

值得关注的是,仿生四足机器人也开始在文旅安防领域“上岗”。在江西武功山景区,一台机器狗正式加入了景区警队,辅助进行巡逻和安全监测工作。这只机器狗外形憨态可掬,却能在复杂地形中灵活行走,执行喊话提醒、异常监测等任务。它的出现不仅提高了景区管理效率,也因其可爱的外表赢得了游客的喜爱,成为景区里的“明星员工”。同样地,在一些大型文旅园区,机器狗还被用于夜间巡逻、物资运输等工作,体现出仿生机器人在智慧管理方面的巨大潜力。

服务型仿生机器人的应用,让游客在旅途中感受到更智能、更个性化的体验。它们不知疲倦、反应迅速,能够7×24小时为游客提供帮助,还能根据大数据不断学习改进服务。例如,通过人脸识别和语音识别,机器人可以判断游客的年龄和语言偏好,调整讲解内容和语气,实现千人千面的服务。这些都大大提升了旅游服务的品质和效率,也为景区树立了科技感十足的形象。

2. 表演型仿生机器人:创意无限的舞台新秀

除了幕后服务,仿生机器人还走上台前,成为创意表演的主角。近年来,各种机器人舞蹈、机器人演奏、人机共舞等节目层出不穷,给观众带来耳目一新的视听享受。仿生机器人凭借其精准的动作控制和强大的可编程性,可以完成人类难以做到的高难度动作,创造出极具科技感的艺术效果。

在湖北孝感安陆市的白兆山李白文化旅游区,古代诗人李白人形机器人已成为一道独特的风景线。它不仅能作为纪念馆迎宾员与讲解员,为游客生动讲述诗仙的生平轶事,更能走上舞台,高声吟诵《蜀道难》《将进酒》等不朽名篇。其抑扬顿挫的语调与精心设计的仿生形态,力图还原诗仙的豪迈神韵,令观众仿佛穿越时空。据悉,该机器人还具备智能对话功能,能结合现代生活元素与游客互动,甚至进行双语交流。在特定的演出编排中,它能与其他表演环节配合,初步展现了仿生机器人在文化展示与沉浸式体验方面的应用潜力。

随着人工智能算法的升级,机器人的表演不再只是简单模仿,而是开始具备一定的创造力。国内机器人企业宇树科技推出的“功夫BOT”机器人就是一例。通过先进的运动控制算法,它能够“任意动作任意学”,无论是扭腰转身、出拳踢腿,还是高难度的空翻回旋,都能信手拈来。而机器人运动员的出现,则突破了传统表演和比赛的形式束缚,为观众带来前所未有的新奇体验。

表演型仿生机器人的兴起,为文旅演艺注入了科技创意的活力。它们可以扮演历史人物、神话角色,演绎传统故事,实现古今对话;也可以与真人演员配合,创造出科幻感十足的舞台效果。这些节目不仅吸引了年轻一代的目光,也通过社交媒体传播成为网红打卡点,提升了景区和演出的知名度。可以预见,未来的文旅舞台上,仿生机器人将扮演越来越重要的角色,成为创意表演的“新宠”。

3. 技术原理与人文关怀

仿生机器人的核心在于仿生学与人工智能的结合。一方面,工程师通过研究人类或动物的运动机理,设计出高度仿真的机械结构和驱动系统。例如人形机器人拥有多自由度的关节和灵巧的双手,可以模拟人类的各种动作;四足机器人则借鉴动物步态,实现稳定的行走和奔跑。另一方面,人工智能算法赋予机器人感知和决策能力:通过视觉、听觉等传感器,机器人能够识别环境和游客意图;借助语音识别和自然语言处理,它们可以与人对话交流;更先进的机器人还具备深度学习能力,能够不断学习新的技能和行为模式。

在追求技术先进性的同时,文旅领域的仿生机器人也非常注重用户体验和人文关怀。首先,在外形和交互设计上,许多服务机器人采用了可爱友好的造型(如卡通形象或萌宠形象),让游客更容易接受和亲近。其次,机器人的语音和动作设计强调亲和力,避免过于生硬机械。例如,导游机器人可用温和的语气与游客对话,并配合手势和表情增加互动感。再次,机器人服务的引入并没有完全取代人工,而是与工作人员形成互补。在景区里,机器人负责基础讲解和导引,而人工导游则提供更有温度的交流和个性化服务。这种人机协同的模式,既发挥了科技的高效,又保留了人文的温度。

值得一提的是,仿生机器人的应用也引发了关于伦理和情感的思考。当机器人越来越像人,游客是否会对它们产生情感依赖?机器人又能否真正理解人类的情感需求?目前来看,机器人更多是工具和表演载体,它们的“情感”表现只是程序设定的模拟。但不可否认的是,优秀的仿生机器人能够给人带来愉悦和惊喜,在一定程度上满足了人们的情感体验需求。例如,机器狗巡逻时向游客卖萌,会让人会心一笑;人形机器人深情朗诵诗词,也能引发观众的情感共鸣。这种科技与情感的微妙结合,正是文旅机器人魅力所在。

总的来说,仿生机器人为文化旅游带来了智慧服务与创意表演的双重惊喜。它们让旅游服务更高效贴心,让文化演艺更丰富多彩。随着技术的成熟,我们有理由期待未来的文旅场景中,会出现更多“懂你”又“多才多艺”的仿生机器人,为游客创造更难忘的回忆。

三、仿生建筑与景观设计:在自然与科技中寻找平衡

除了具象的仿生动物和机器人,仿生科技的理念还体现在建筑与景观设计领域。所谓仿生建筑与景观,是指在设计中模仿生物的形态、结构或功能,从而达到优化环境、节能环保或增强美感的目的。在文化旅游场景中,仿生设计可以让建筑与自然和谐共生,让景观更具故事性和吸引力,同时传递出尊重自然、天人合一的文化理念。

1. 建筑设计中的仿生灵感:与自然和谐共生

建筑仿生设计由来已久,从古代模仿动物形态的图腾柱,到现代模仿植物结构的摩天大楼,大自然一直是建筑师灵感的源泉。在文旅项目中,仿生建筑往往成为地标性景观,吸引游客驻足观赏。例如,中国浙江宁海的清溪文化和历史博物馆就是一个新近的范例。这座博物馆坐落在青山绿水之间,由本地建筑工作室UAD设计。建筑师从周边山林的优美景色中汲取灵感,运用仿生学理念,将建筑与自然环境融为一体。他们采用天然材料、模仿自然形态的体量和造型,并结合当地传统工艺,使博物馆仿佛从大地中生长出来,与周围山水和谐共存。游客置身其中,不仅能参观展览,更能感受到建筑与自然互动的美感。

再如,一些主题公园和度假酒店的建筑也大量运用仿生元素。有的酒店外形模仿贝壳、花朵或鸟类,以独特的造型吸引眼球;内部空间则借鉴蜂巢、蚁穴等生物结构进行布局,实现高效利用和自然采光。这些仿生建筑在满足功能的同时,也成为景区的一道亮丽风景,传递出向自然学习的设计理念。

2. 景观与公共艺术中的仿生元素:赋予环境生命力

在景观设计和公共艺术中,仿生元素同样大有用武之地。设计师们通过模仿动植物形态或生态过程,打造出富有创意和互动性的景观作品,提升旅游环境的吸引力和趣味性。

一个典型例子是仿生公共艺术装置。例如,在一些城市广场或景区,会出现巨大的仿生昆虫雕塑、会“呼吸”的花朵装置等。这些作品不仅具有视觉冲击力,还能与游客互动——花朵装置可能随人流靠近而缓缓绽放,仿生昆虫可能会发出声音或轻微移动,给人一种仿佛置身童话世界的奇妙体验。又如,某些景观步道的设计模仿了自然界的脉络,如蜿蜒的河流或树枝分叉的路径,引导游客漫步其中感受自然之美。

仿生元素还被用于生态修复和可持续景观中。比如,有景区利用仿生原理设计人工湿地和生态浮岛,模仿自然湿地的净水功能,既美化了景观又改善了水质。再如,一些仿生照明景观,模仿萤火虫发光原理,在夜晚营造出梦幻般的灯光效果,同时降低能耗。这些设计体现了科技与生态的结合,让景观既具美感又有实用价值。

3. 文化融合与可持续理念

仿生建筑与景观设计在文旅中的应用,往往蕴含着深厚的文化融合与可持续发展理念。一方面,它融合了东方哲学中的“天人合一”思想。中国传统文化强调人与自然和谐共生,仿生设计正体现了这一理念——通过模仿自然、尊重自然,来建造适合人类活动的空间。例如,上述清溪博物馆项目就旨在“让游客更贴近自然、历史和文化”,在设计中融入当地山水文化和传统工艺,实现了建筑与文化、自然的统一。另一方面,仿生设计也服务于可持续发展的目标。许多仿生建筑在结构上更加高效,能够利用自然通风、采光和雨水收集,从而减少能源消耗。这种绿色设计理念与当前文旅产业倡导的低碳环保不谋而合。

对于游客而言,仿生建筑和景观带来的是耳目一新的审美体验和文化启迪。当人们漫步在仿生设计的建筑中或景观里,会不由自主地感叹大自然的智慧和人类的创造力。这种体验不仅愉悦了感官,也引发对生态保护和可持续发展的思考,可谓一举多得。

总的来说,仿生建筑与景观设计为文旅空间注入了自然的灵感和文化的意蕴。它们证明了科技与自然并非对立,而是可以相辅相成:科技可以再现自然之美,自然也可以指导科技之设计。在未来的文旅项目中,我们有望看到更多这样的创新设计,让旅游目的地既具科技感又富生态美。

四、影响与趋势:仿生科技赋能文旅发展趋势

仿生科技在文旅领域的应用,正深刻地影响着游客体验和产业发展走向。从当前的案例和数据来看,我们可以总结出以下几方面的影响与未来趋势:

一是提升游客体验的新奇性与沉浸感:仿生科技为游客带来了前所未有的新奇体验。逼真的仿生动物让人身临其境,仿佛穿越时空;智能的仿生机器人提供互动服务,让人倍感贴心;仿生设计的环境则营造出梦幻般的氛围。这些都大大增强了旅游的沉浸感和趣味性。仿生科技的引入,顺应了游客对高品质、高互动体验的追求,有助于打造差异化的旅游产品。

二是催生文旅新业态与新IP:仿生科技的应用催生出一系列文旅新业态和新的文化IP。例如,仿生恐龙和仿生海洋生物本身就可以成为景区的招牌IP,吸引大量游客慕名而来。自贡的仿生恐龙已经成为当地文旅的新名片,不仅带动了旅游,还衍生出科普研学、文创产品等产业链。再如海昌海洋公园的仿生鱼表演,也成为其主题公园的特色IP,为品牌注入科技与创新的形象。这些由仿生科技创造的新IP,具有跨区域和跨产业的延展性,能够带来显著的经济效益。

三是推动产业升级与跨界融合:仿生科技的发展推动了文旅产业的升级换代,促进了“文旅+科技”的深度融合。一方面,传统景区和文化场馆通过引入仿生科技项目,实现了产品更新和吸引力提升,在激烈的市场竞争中脱颖而出。另一方面,仿生科技属于前沿科技领域,其与文旅的结合也吸引了科技企业和资本的关注,加速了跨界合作。例如,海昌海洋公园与航天科技企业合作开发仿生海洋生物、自贡恐龙企业与科研机构合作提升仿真技术等,都是文旅与科技融合的范例。这些合作不仅提升了项目的科技含量,也为科技成果提供了应用场景,实现了互利共赢。

四是强化文化传播与教育功能:仿生科技在娱乐之外,也强化了文旅项目的文化传播和教育功能。通过仿生动物和机器人,历史、科普知识以更生动的方式传递给游客,激发了大众对文化和科学的兴趣。例如,仿生恐龙让孩子们直观了解古生物知识,仿生机器人演绎历史人物故事让人铭记传统文化。这种寓教于乐的形式,比单纯的说教更有效。

五是未来趋势展望:展望未来,仿生科技在文旅中的应用将更加广泛和深入。随着人工智能、新材料、新能源等技术的突破,仿生动物将更智能逼真,仿生机器人将更善解人意,仿生设计将更绿色高效。我们可能会看到会思考、会学习的仿生机器人导游,能够与游客深入交流;更加拟真的仿生动物,让人难辨真假。这些都将把文旅体验推向新的高度。

结语:科技与人文交融,守护“诗和远方”

从远古恐龙的“复活”到深海巨兽的游弋,从智能导游的贴心服务到机器人演员的精彩表演,仿生科技正以令人惊叹的方式重塑文化旅游的面貌。这场科技与自然的邂逅,为游客带来了前所未有的新奇体验,也为文旅产业注入了源源不断的创新活力。

然而,在追逐科技魅力的同时,我们始终不能忘记文旅的初心——那就是满足人们对美好生活的向往。科技是手段,人文是目的。我们应用仿生科技,最终是为了更好地传播文化、亲近自然、愉悦身心。因此,在发展仿生文旅的过程中,我们要始终坚持“以人为本”的原则,将科技的温度与人文的关怀相结合。

展望未来,我们有理由相信,随着技术的进步和理念的提升,仿生科技将在文旅舞台上扮演更加重要的角色。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “三川汇文化科技” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。