- 0

- 0

- 1

分享

- 不负责任的舞美“大制作”几时休?

-

原创 2025-09-12

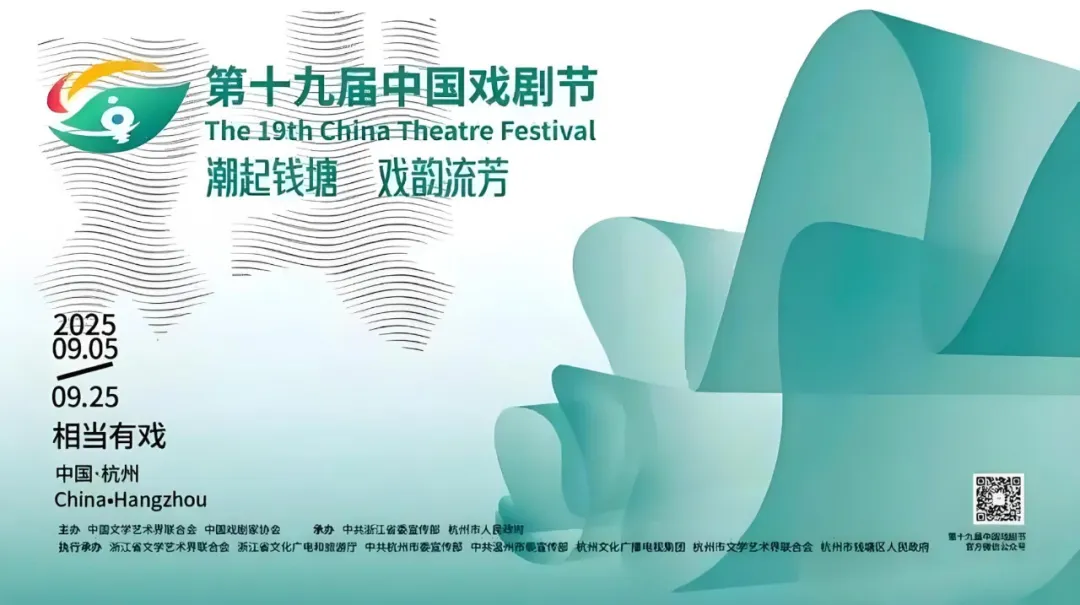

第十九届中国戏剧节正在浙江杭州、温州紧锣密鼓地进行。早在几个月前本届戏剧节剧目征集时,就明确提出了“新风向”:淡化“奖项导向”、抵制铺张浪费的“大制作”,强调“多演出、接地气”,推崇“十年磨一戏”的创作态度。这些要求不仅引发业界和观众热议,也让观众对本届戏剧节更加期待。

然而,近日观看了两个剧目——话剧《北上》、黄梅戏《百鸟朝凤》,不由让人觉得期望越大,失望越大。两台不同剧种、不同主题的演出,舞美设计上却使用了如出一辙的转台外加来回上下的大道具,既挤占了舞台空间,更限制了舞台调度和演员表演。甚至可以说,整个演出已经完全被舞美道具绑架了。

话剧《北上》剧照(来自网络)

先说话剧《北上》。它讲述的是不同时代的两代人沿着京杭大运河北上追寻的故事。随着故事展开,两代剧中人从杭州一路北上,过扬州、淮安、聊城直到通州。整个故事应当是流动的、灵动的。然而舞台空间偏偏被整个包围起来,一个完全不像船却寓意着船的大立体平台在舞台上时上时下,有时还随着转台旋转。看似解决了空间转换的问题,实际上却把本应空灵流动的时空给完全具象凝固了,扼杀了表演空间,更扼杀了观众本应自然产生的对运河的美好想象。

黄梅戏《百鸟朝凤》剧照与片段(来自网络)

再说黄梅戏《百鸟朝凤》。它讲述的是传统唢呐艺人在时代洪流之中的命运波折和内心挣扎。用传统艺术的形式讲述传统艺人的故事,更要求走心,有情感、有意象、有意境。然而,从序幕中一个安置着各种老物件、代指家庭环境和时代背景的大博物架“从天而降”至舞台中央,该剧的舞台空间乃至艺术风格已经走偏。尤其是博物架中那扇真门的设置,演员有时写实地推门而入,更多时候却又写意地“穿墙”出入,让人不禁困惑,设置这道真门的意义何在?时转时停的转台、时上时下的博物架,再加上时而写实时而写意的舞台表演,舞台调度和时空表达已经完全混乱。

试探析这两个不负责任的舞美大制作根源,首先在于剧本的缺失。这两部作品均是由文学作品改编,原作体量巨大、线索纷繁、人物众多、场景复杂,想要改编成适合舞台演出的剧本,需要做大取舍、大创造,让故事真正戏剧化舞台化。但这两剧的剧本在这方面显然是有缺失的,过于追求全面乃至宏大的历史叙事,同时又不舍放弃每一个自认为重要的细节,导致演出中不得不不停地转场。

但其次,更主要更核心的原因,窃以为还是在于舞美设计与导演的不用心、不负责任。不断转场固然难,尤其是室内室外不同场景的来回切换,但这不恰恰是中国戏曲和中国话剧的擅长吗?在传统戏以及许多经典现代戏中,早有无数成功案例在前。移步换景、景随人移的道理,稍有些经验的戏迷都懂,对这些大导演、大舞美设计师来说真的很难吗?还是说,难的不是创作本身,而是其他一些原因……

当然,这两部剧还有其他问题。比如话剧《北上》,平行交织的两条线索,不仅没有起到相互烘托、相得益彰的作用,反而相互干扰、打断,让整出戏如同一幅寓意深厚却支离破碎的运河拼图,有些场景甚至像是带着情景演绎的剧本朗读会。至于黄梅戏《百鸟朝凤》,在师父传宝、天鸣被打等片段的调度编排中,几乎已经脱离了人物性格、情感和真实逻辑,为表演而表演,为编排而编排,浮夸做作,发力太猛,过犹不及。但相对于不负责任的舞美“大制作”,这些都已经不值得吐槽。

其实,我们并不盲目反对转台、反对大型舞台装置和各种现代舞台技术,也不会武断地把“大”或者“贵”的制作就归于“大制作”。我们真正看重的是,所有的舞美道具是否能紧密有效服务于舞台呈现与演员表演?对舞美道具的投入能否与剧目舞台表现力、票房号召力成正比?如果能为演员助力且能有利于票房,那么再多投入也值得。反之,哪怕多花一分钱都是浪费,都应当抵制。

最后想说,第十九届中国戏剧节才刚刚开始,完全不必因为一两部戏的缺陷而全盘失望。比如,内蒙古艺术剧院带来的舞剧《骑兵》就以精湛的舞蹈编排表演和富有意象的表现手法让人眼前一亮,演出中多次赢得观众发自内心的热烈掌声,谢幕时更是引发观众自发集体鼓掌、打节拍叫好。期待后面能有更多让人耳目一新的剧目出现。也欢迎您一起关注讨论。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “相问剧社” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。

舞美 “大制作”批判 第十九届中国戏剧节 戏剧舞美设计合理性