- 0

- 0

- 0

分享

- 数字艺术|2025年奥地利林茨电子艺术节:时代在变

-

原创 09-22

奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica)自1979年创办以来,始终将技术、社会与文化的临界状态作为研究与展示的长期议题。2025年电子艺术节以“恐慌——是/否”(PANIC – yes/no)为主题,延续了艺术节将公共议题转化为跨学科研究对象的传统。艺术总监格弗里德·斯托克(Gerfried Stocker)在主题阐释中并未把恐慌简化为心理障碍,而是将其视为一种系统反馈信号。这与1990年该艺术节首次讨论“数字梦想——虚拟世界”、2003年在“代码——我们时代的语言”中预警算法治理、2020年用“开普勒花园”重构疫情中的全球协作,一脉相承。本届林茨电子艺术节试图将“恐慌”从流行心理学范畴移入更宏观的社会技术系统分析,进而评估艺术科技复合体在全球治理危机中所能提供的可能性。技术是否只是新的安慰剂?斯托克提醒我们,必须小心“人为制造的恐慌”。他还指出,欧洲在此图景中的角色不应被浪漫化,而应重新思考一种紧急状态下的政治与技术选择。对中国艺术界和知识界而言,这一选择同样摆在我们面前:在“慢伦理”与“快迭代”之间,我们还有多少回旋余地?

时代在变

文 / 格弗里德·斯托克

译/ 吴蔚

林茨电子艺术中心

任何曾经坐在昏暗的剧院中、体验过一场音乐会,或站在一幅意外触动心灵的画作前的人,都了解艺术所创造的那种自由。这种自由并非逃避现实,而是在现实之中的一次短暂停歇。艺术让时间静止,哪怕只是片刻。在那一瞬间,一些我们在日常生活中常常错过的东西成为可能:视角的转变。

尤其在当下这样的时代——危机重叠,确定性摇摇欲坠,世界的喧嚣变得震耳欲聋——艺术可以成为一个共鸣室。它并不假装拥有答案,而是提出那些震撼我们的问题。那些问题触动我们、扰乱我们、感动我们。它们提醒我们,未来是可塑的,并非命中注定。

这难道不是一个悖论吗?在所有事物中,艺术本身“无所作为”,它无法衡量、利用或计算,但它却能帮助我们重新思考。多年来,我们在媒体艺术中亲身体验了这一点:科技、社会、政治与艺术表达之间的界限正在变得模糊。话语变成了行动的指引。反思变成了行动主义。反乌托邦变成了话语。艺术不会说“事情必须如此”,它会问:“如果可以有所不同呢?”

确实,有时候正是这种思辨的力量,帮助我们找到一条走出绝望隧道的出路。跳出常规思维,接受并非一切都没有选择的想法。因为只有能想到,才能做到。因此,在受限的时代,艺术不是奢侈品,而是必需品。

弗罗德·奥尔德雷德、托马斯·克瓦姆,出口安魂曲,2025年林茨电子艺术节

如果我们认识到——正如鲍勃·迪伦(Bob Dylan)六十年前所说——“时代在变”,那么我们就应该扪心自问:我们只是想忍受这种变化,还是想参与塑造它?

当鲍勃·迪伦提到“最后的个体表演者”时,他把特朗普与苏格拉底相提并论,这当然颇具挑衅性,但也发人深省。因为它表明,我们正生活在一个现实可以被摆拍、制作甚至训练的时代——借助算法、数据和人工智能。人工智能生成的加沙地带的视频就是一个例证,展示了这种现状可能带来的威胁。因为这不仅仅是虚构,而是一种有针对性的扭曲。这是一种比扩音器更隐蔽、更难以识破的新型宣传。但我们该如何应对呢?难道要任其麻痹我们吗?

我们必须小心,避免落入真正的陷阱——人为制造的恐慌。有一点不容忽视:在每一个巨大的幽灵背后,都有人从中获益。当马斯克(Elon Musk)或奥特曼(Sam Altman)在投资数十亿美元发展自己的人工智能项目的同时发出警告,这并非出于无私。这是一种精明的营销策略。然而(或许正因如此),我们必须保持警惕。不是恐慌,而是警惕。因为巨大的危险不仅在于技术本身,更在于我们对现实的共同理解被侵蚀。如果突然之间任何人都可以宣称任何事(而且每一种说法都受到同等的关注),那么就很难找到方向。

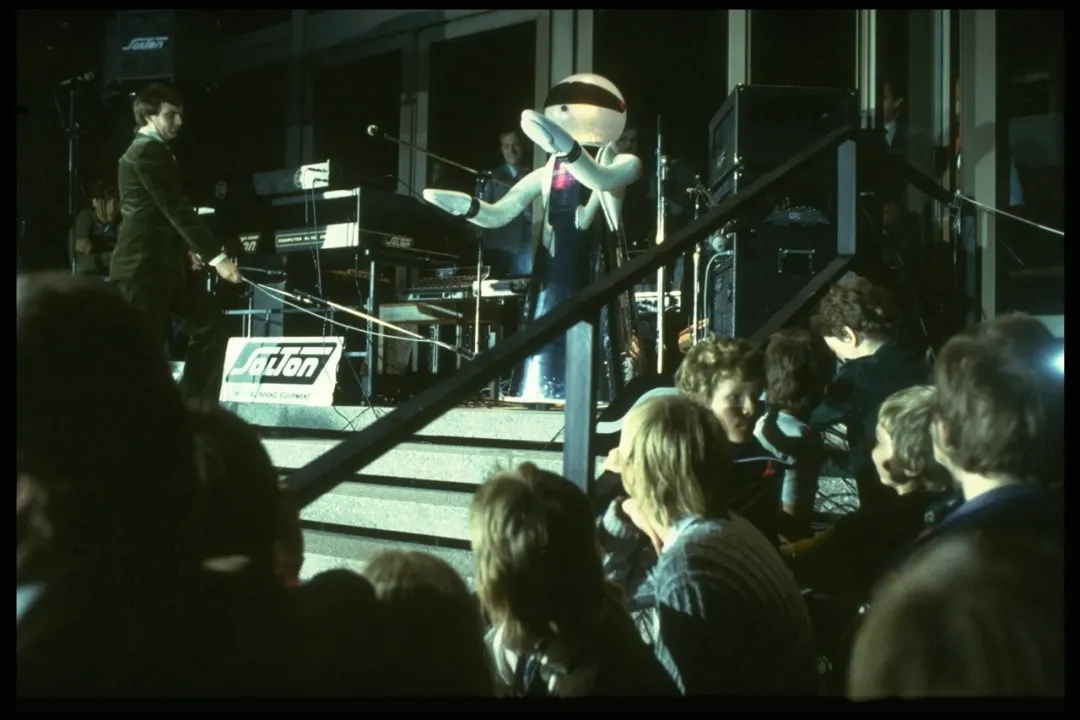

莎拉·西斯顿,人工智能战争云数据库,2025,Courtesy of the artist Sarah Ciston

约安娜·弗雷梅·莫泽,流体形态,2025年林茨电子艺术节

欧洲的《人工智能法案》并非万能药,但它是一个开始。它是一个政治姿态,表明我们可以有不同的做法。我们也希望以不同的方式做事。人们很容易忘记,欧洲是一个非常强大的经济区域。在这样一个全球互联的经济体系中,有一件事至关重要:信任。没有信任,一切都行不通。没有网上购物,没有数字医疗系统,也没有深刻影响我们日常生活的AI应用。

这种信任并非源于天真的希望,而是源于明确的规则,源于对违规后果的认知。就像交通系统一样,这个系统之所以有效,是因为我们知道如果你经常闯红灯,就会被吊销驾照。这是欧洲可以并且必须建立的基础。因为在全球的人工智能竞赛中,我们永远不可能收集最多数据或建立最快系统。美国和中国在这方面实在太强大了。但我们可以成为示范者,展示如何做好这件事,如何以一种不仅能促进创新,还能承担责任的方式处理数据。如何将人工智能融入道德框架、民主进程和社会正义之中。

这听起来可能很理想化,但却很现实。因为最终,是人(用户、选民、消费者)决定了他们信任谁。如果我们能够开发出不仅有效,而且易于理解、公平透明的产品,那么这并非劣势,而是我们的竞争优势。

我们常常低估自己的实力。放眼整个欧洲,我们会看到一个充满创造力的空间。这不仅体现在经济领域,也体现在社会和技术层面。我们的优势不在于数据量,而在于我们能够理性且负责任地利用数据。我们不仅开发人工智能,更将其明智地融入基于信任的体系。

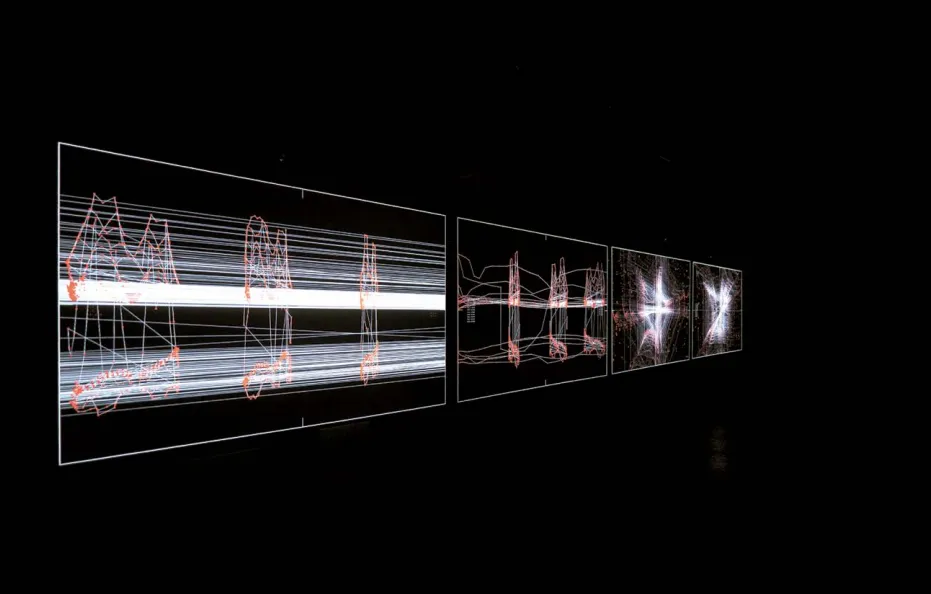

藤堂隆之,遛狗动力学,2025年林茨电子艺术节

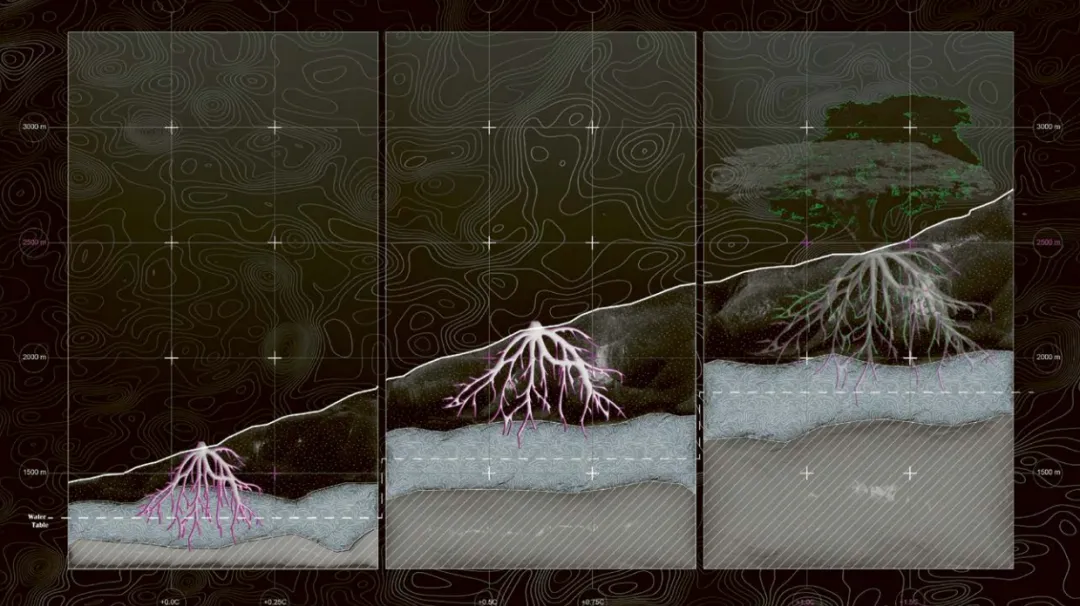

伊亚德·阿布·盖达、埃姆·约瑟夫、朱玛娜·阿巴斯、Ecorove,雪松迁徙,2025年林茨电子艺术节

有一点是明确的,人工智能并非现成的产品。它是一个过程,一个需要谨慎和责任的挑战。任何曾经实施过复杂信息系统的人都知道,这需要的不仅仅是技术,还需要态度。

本届林茨电子艺术节主题中的“否”(No)字远非简单的否定。它代表了一种沉思的停顿——在喧嚣中顿悟的一刻,是在铺天盖地的需求洪流中发出的心灵休憩信号。因为如果我们坦诚相待,鉴于我们所处的环境——气候变化的崩溃、战争、人工智能的过载、社会的分裂——集体恐慌早就合乎逻辑了。然而,这种情况并未发生。没有大规模的逃离,没有歇斯底里的恐慌。相反,我们看到了惊人的沉默。

大卫·松戈,库巴咖啡馆,影像,2025,摄影:David Shongo

罗斯·邦德、inti figgis-vizueta、马西米利亚诺·博尔盖西、梅兰妮·库姆斯、Roomful of Teeth、PASE,未来的地球,2025年林茨电子艺术节

正是在这里,“否”的含义开始显现。它不仅向我们展示了我们早已生活在紧急状态之中,也揭示了我们对这种状态的默许程度。这种平静并非沉着冷静的表现,而是被压垮的表达。我们感到有什么正在倾覆,但我们却停滞不前。可能是出于恐惧,也可能是由于迷失方向。

然而,这个“否”并非退缩。它并不否认现实,而是与之相悖。它宣告:现状无法持续。它提醒我们,近年来所有几乎被忽视的转折点,那些政治、生态和社会的临界点。它追问:为什么我们没有更大声地回应?我们何时忘记了如何挺身而出?

但正是在这个问题中,力量得以显现。“否”并非终结,而是态度的起点。它不是放弃,而是决心。它是一种邀请,让我们不要陷入恐慌,而是保持行动的能力。不是说“那无法改变”,而是“我们可以做些什么”。

保拉·加埃塔诺·阿迪,野生原驼,人工智能机器人,2024,摄影:Pavel Romaniko. Guanaquerx Paula Gaetano Adi

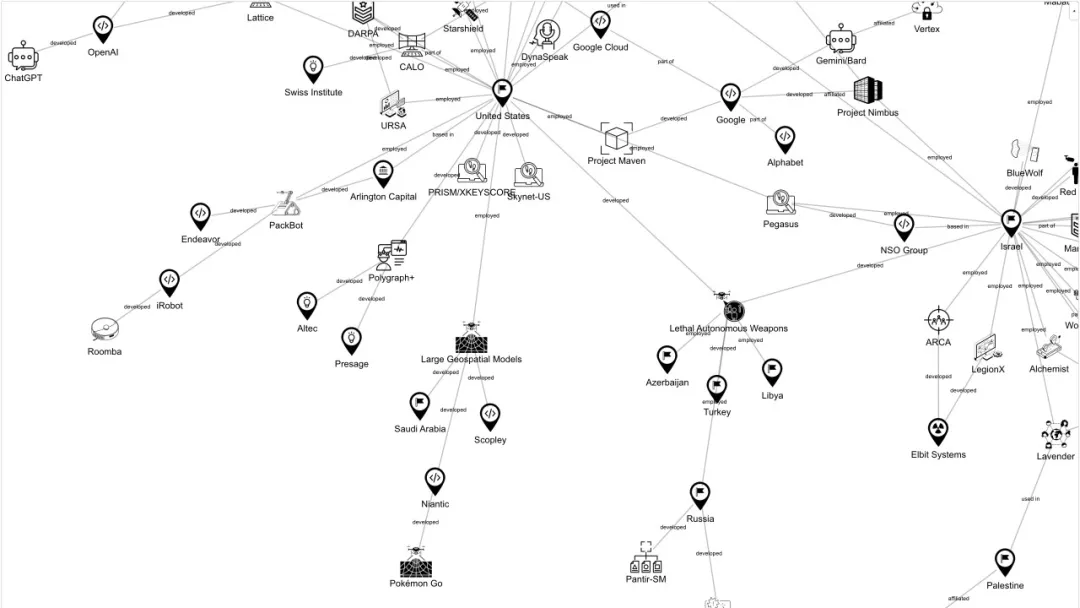

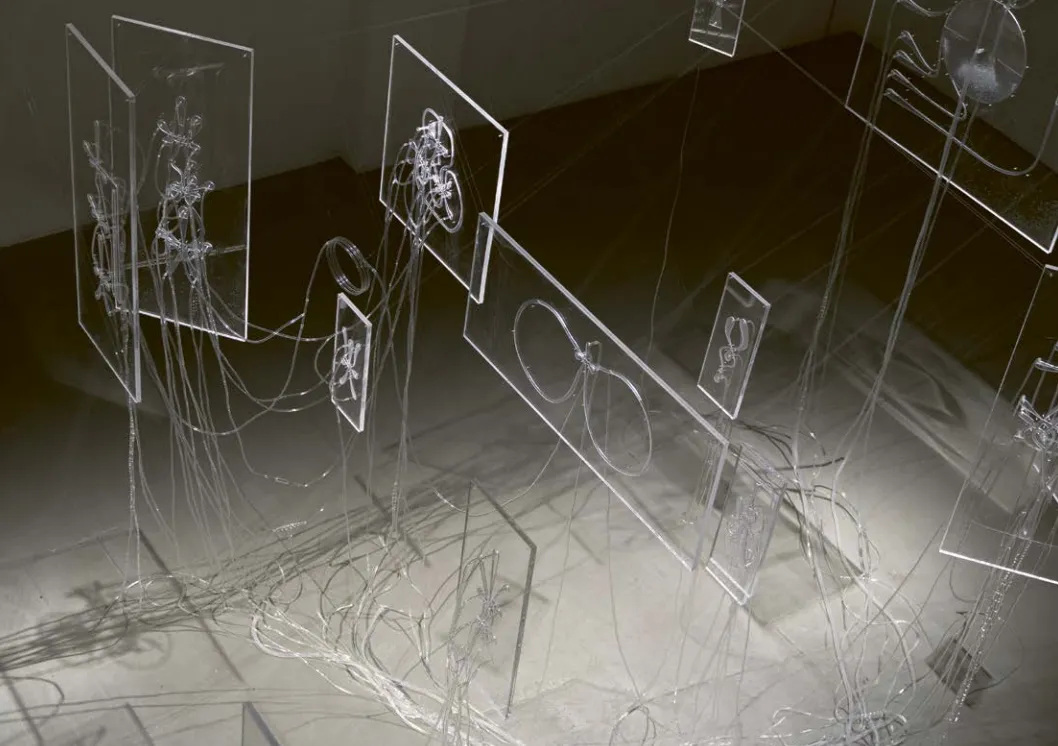

安德烈亚斯·卢茨,抽象语言模型,2025年林茨电子艺术节

也许,只是也许,有些事情正在开始发生。虽然不甚引人注目,不壮观,但却是可以感知的。在艺术中,在思考中,在细微的政治转变中。“否”并非断裂。它是停顿,是对冷漠的明确拒绝,同时也为新的道路开辟了空间。

我并不希望看到社会陷入歇斯底里、原地打转,或在末日般的绝望中退缩。然而,我确实希望看到一个能够观察、感受的社会,一个不再假装这一切只是一场我们可以袖手旁观的暂时性风暴的社会。

我的意思是,或许我们需要的并非失控意义上的恐慌,而是作为一种信号的恐慌。它是一个在身体和情感上都切实存在的时刻,它向我们表明:我们如今已到了仅仅袖手旁观已远远不够的地步。因为,坦白说,需要发生什么才能让我们觉醒?战争、燃烧的森林、崩溃的民主制度,以及一个每天都在向我们展示其疲惫的地球,这些难道还不够吗?我们已经成为应对各种问题的高手,无论是气候变化、数字监控,还是日益加剧的不平等。这既是人性的体现,同时也是危险的。

因此,对我而言,本届电子艺术节的主题并非“逃跑”的呐喊,而是“观察”的召唤。这是一次面对我们自身不安的邀请。正是从这种不安中,行动得以产生。不是行动主义,也不是盲目的抗议,而是自觉的、自主的认知:我们已经到达了一个临界点,“一如既往”已不再可行。

Kairos Futura,野生未来实验室,2024,摄影:The Wild Future Lab, Ajax Axe

卢西亚诺·皮奇利,MONTE,2025年林茨电子艺术节

我们在电子艺术节上尝试做的(我认为今年这一点比以往任何时候都更加明显),是真诚地寻求理解。并非所有事情都清晰明了,也并非所有问题都有解决方案。但我们必须开始提出正确的问题——即使这些问题令人不适。

电子艺术节的艺术项目源自一个充满活力的网络,它由来自世界各地的艺术家共同探讨、分享经验和持续交流构成。主题似乎总是自然而然地出现。因为它弥漫在空气中。因为身处不同地方的人们有着相似的感受。

当前,人们普遍感受到一种强烈的情绪:疲惫、沮丧和无力。但同时也渴望行动。由此引发的问题关乎生存:我们想要如何生活?如何继续工作?以及,在日益政治化的文化辩论和经济压力之下,独立艺术是否还有可能存在?

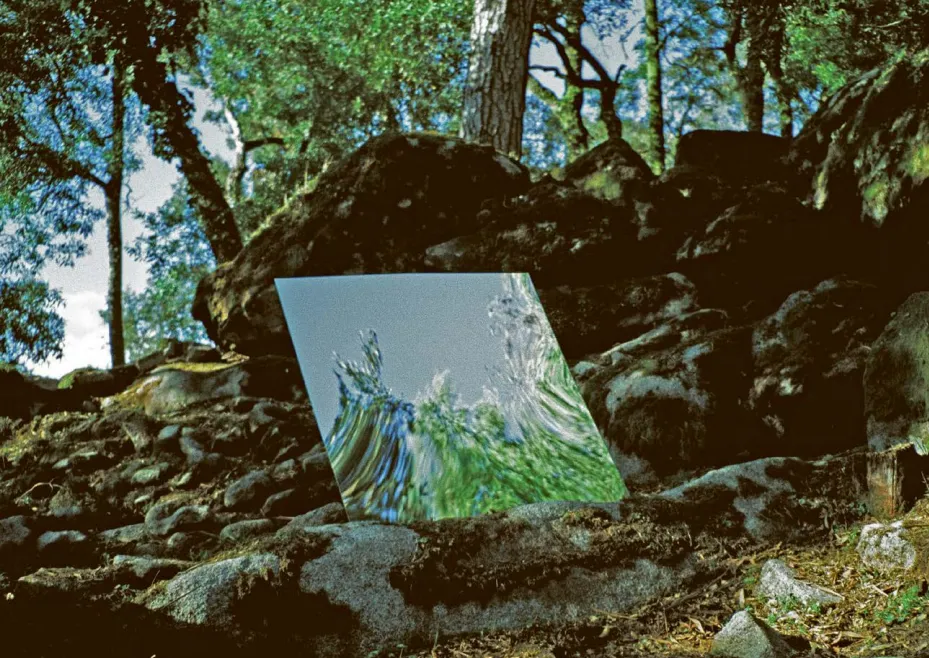

亚历山德拉·黛西·金斯伯格,传粉者探路者,2022

这些紧张关系体现在作品中。一些艺术家直接回应,并采取了明确的行动主义立场。在这方面,亚历山德拉·黛西·金斯伯格(Alexandra Daisy Ginsberg)的作品《传粉者探路者》(Pollinator Pathmaker)以及非洲“ S+T+ARTS”奖的获奖作品就是很好的例子。其他艺术家则创造诗意的反空间,让沉默发声,或构想新的未来。这两者都至关重要。因为艺术不必解决任何问题,它被允许制造干扰。它在人们保持沉默的地方提出问题。它在系统封闭的地方创造空间。它容忍矛盾,而不是立即消除它们。

还有一个特别的例子是歌剧《亚特兰蒂斯皇帝》(Der Kaiser von Atlantis),它在林茨POSTCITYYI艺术中心的站台厅(Gleishalle)举行的大型音乐会之夜上演。这部歌剧是在特莱西恩斯塔特集中营创作的,创作条件难以想象。它令人印象深刻的是,艺术不会压迫面前消失,相反,它变得更强大、更感人、更不可或缺。

格弗里德·斯托克,媒体艺术家、通信技术工程师,林茨电子艺术节艺术总监兼首席执行官

*本文将刊登于《艺术当代》2025年第4期

编辑制作:夏清绮

审读:徐可 吴蔚

设计:陈绿竞

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号艺术当代 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。

奥地利林茨电子艺术节 数字艺术与社会议题 人工智能伦理全球治理