- 0

- 0

- 0

分享

- 当艺术介入自然:从大地艺术基因悖论到蔡国强烟花项目的生态反思

-

原创 2025-09-24

当艺术介入自然:从大地艺术基因悖论到蔡国强烟花项目的生态反思

文/李裕君

摘要:本文以“艺术与自然关系”为核心,从大地艺术的历史脉络切入,剖析其自诞生起便存在的“反抗体制却干预自然”的生态悖论,并以蔡国强喜马拉雅烟花项目《升龙》为当代案例,深入探讨当代大型环境艺术项目的伦理困境。文中指出,此类项目存在资本共谋下的商业化异化(沦为资本绿色营销工具)、“形式环保与实质生态”割裂(仅靠环保符号掩盖全周期生态消耗)及环境不公正(转移生态风险至当地)等问题。从而提出重构生态艺术伦理的路径:遵循“低影响、修复性、社区参与”原则,实现从“人类干预自然”到“人与自然共生共情”的转向,强调生态艺术的终极目标是重建人类与自然的情感联结,而非创造震撼景观。

关键词:生态艺术;大地艺术;蔡国强;人类中心主义;生态伦理;共生共情

当艺术走出美术馆的白盒子,迈向广袤的自然场域,一种关于“艺术与自然关系”的全新想象随之诞生。二十世纪六十年代兴起的大地艺术(Land Art),以反抗传统艺术体制的批判姿态,试图打破艺术与生活、人工与自然的边界——艺术家们将创作现场移至荒漠、海岸、山地等未被驯化的自然空间,用石头、泥土、水体等自然材料构建作品,期许在与天地的对话中重拾艺术的“崇高性”。然而,这场看似“回归自然”的艺术运动,自诞生之初便埋下了深刻的生态悖论:它以自然为灵感源泉与表达载体,却往往以“改造”甚至“干预”的姿态介入自然,在实现艺术观念的同时,悄然触碰着生态伦理的边界。

引发争议的“升龙”烟花表演 媒体报道视频截图

2025年9月19日,艺术家蔡国强在喜马拉雅山脉海拔5500米处实施的烟花项目《升龙》,将这一延续半个多世纪的悖论推向了当代语境的焦点。当绚烂的烟花在雪域高原的苍穹下绽放,形成象征“生命升腾”的视觉奇观时,争议也随之而来:在生态系统极度脆弱的高寒地带,这类大型艺术项目究竟是“艺术与自然的共情”,还是“以艺术之名的生态消耗”?其标榜的“生态艺术”属性,是否沦为了掩盖人类中心主义逻辑的修辞?从大地艺术的历史脉络出发,审视蔡国强烟花项目的伦理困境,不仅是对某一作品的批判,更是对当代生态艺术发展方向的深层追问。

一、大地艺术的基因悖论:从“反抗体制”到“干预自然”

大地艺术的兴起,本质上是对二战后西方艺术商业化、体制化的反叛。在安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的波普艺术(Pop Art)将商业符号引入画廊,极简主义(Minimalism)陷入形式主义窠臼的背景下,罗伯特·史密森(Robert Smithson)、迈克尔·海泽(Michael Heizer)等艺术家选择“逃离”城市艺术体系,转向人迹罕至的自然空间。史密森的《螺旋形防波堤(Spiral Jetty)》(1970)将6000吨玄武岩与泥土倒入犹他州大盐湖,构建出直径150米的螺旋状结构;海泽的《双重否定(Double Negative)》(1969)在内华达州荒漠中挖掘出两条长约450米、深15米、宽9米的纵深沟渠,为此爆破和挖掘了24万吨岩石和土块——这些作品以“反市场”“反收藏”的姿态,试图让艺术回归“自然的尺度”。但矛盾的是,大地艺术的“反体制”理想,恰恰建立在对自然的“体制化改造”之上。史密森在创作《螺旋形防波堤》时,不仅改变了盐湖的局部地貌,其材料运输、机械作业过程还对周边土壤与水体造成了短期扰动;海泽的荒漠挖掘作品,更是直接以“破坏”自然表层为代价实现艺术表达。这些作品虽批判了传统艺术对“人工空间”的依赖,却陷入了另一种误区:将自然视为“空白画布”,以人类的审美意志重塑自然形态。这种“以对话之名,行控制之实”的逻辑,本质上仍是人类中心主义的延伸——自然并非与人类平等对话的主体,而是承载艺术家观念的“客体载体”。

罗伯特·史密森(Robert Smithson)的《螺旋形防波堤》

迈克尔·海泽(Michael Heizer)的《双重否定》

蔡国强的《升龙》项目,正是这一基因悖论的当代延续。从表面看,该项目以喜马拉雅山脉的“崇高性”为背景,用烟花的“瞬时性”替代了大地艺术的“永久性”,似乎减少了对自然的长期占用;项目方亦强调使用“生物可降解烟花材料”,试图规避环境污染风险。但深入分析便会发现,其生态影响远非“材料可降解”所能消解:海拔5500米的喜马拉雅山区,属于高寒草甸生态系统,土壤层薄、有机质含量低,植被恢复周期长达数十年甚至上百年;项目实施过程中,数十人乃至更大规模的团队进驻、运输车辆的往返碾压、临时设施的搭建,都会直接破坏表层土壤与草本植被,而这种破坏对脆弱的高寒生态而言,可能是不可逆的。更值得警惕的是,《升龙》的“崇高性”表达,恰恰建立在对自然“稀缺性”的消费之上。艺术家选择在人类活动极少、生态极脆弱的区域创作,无论其美学野心如何宏大,当火药在喜马拉雅这片生态敏感区炸裂的瞬间,艺术便不再是单纯的“表达”,而成为对自然的一次暴力书写——这不是隐喻,而是物理事实:爆炸冲击波惊扰野生动物迁徙路线,金属粉末随季风沉降到冰川加速吸热,当地藏民世代敬畏的“龙脉”被外来者以“艺术”之名强行重命名。这种将世界屋脊降格为“画布”的逻辑,本质上是利用自然的“原始性”与“纯净性”烘托艺术的“震撼力”,且这种将自然的“生态价值”转化为艺术的“审美价值”的行为,与大地艺术最初“批判工具理性”的立场形成了尖锐反差。当史密森试图用《螺旋形防波堤》反思“人类对自然的改造失控”时,当代的大型环境艺术项目却在“生态艺术”的名义下,重复着“改造自然”的老路,只不过将“永久性干预”换成了“瞬时性消耗”,将“工业材料”换成了“可降解材料”,其核心的人类中心主义逻辑并未改变。

二、资本共谋与环境不公正:生态艺术的“商业化异化”

大地艺术的早期实践者虽反抗艺术商业化,但受限于创作规模,尚未深度卷入资本逻辑;而当代大型环境艺术项目,却因技术、人力、场地的高需求,不得不依赖雄厚的资本支持,这使得“艺术与资本的共谋”成为难以规避的现实——蔡国强的《升龙》项目与国际户外品牌的深度合作,正是这一现实的典型样本。这种合作模式不仅重塑了艺术的创作逻辑,更催生了“环境不公正”的新问题,让生态风险从资本方、艺术方转移至当地生态系统与社区。

从创作逻辑看,资本的介入早已超越“资金支持”的范畴,成为左右艺术选题、形式与传播的核心力量。《升龙》项目的合作品牌,其核心诉求是通过“喜马拉雅”“生态艺术”等标签塑造“高端、环保”的品牌形象,进而推动产品销售;而蔡国强团队则需要资本支撑高海拔项目的巨额成本(包括团队后勤、材料运输、审批协调等)。在这种互利关系中,艺术的“生态表达”逐渐异化为资本的“绿色营销”:烟花的“升龙”意象被解读为“突破极限”的品牌精神,高原的“纯净生态”被转化为品牌的“环保背书”,甚至项目引发的生态争议,也因社交媒体的传播成为品牌获取流量的“话题点”。此时,“生态艺术”不再是对人与自然关系的反思,而是沦为资本实现商业目标的“文化工具”。

更严重的是,这种资本驱动的艺术项目,往往通过“生态降级”的方式转移环境风险,造成隐性的“环境不公正”。所谓“生态降级”,指资本方与艺术方为降低成本、规避严格的环保审批,刻意选择生态保护意识薄弱、环境监管体系不完善的地区实施项目——喜马拉雅山区部分区域正是如此:当地虽拥有独特的生态价值,但因经济发展水平较低,环保执法力量有限,对大型项目的全周期生态评估能力不足。这种选择背后,本质上是一种“风险转嫁”:项目方在获取艺术声誉与商业利益的同时,将生态破坏的代价留给了当地社区与脆弱的生态系统。例如,《升龙》项目实施后,当地可能面临的生态风险包括:土壤压实导致的植被退化、施工垃圾对水源的污染、人类活动干扰导致的野生动物迁徙(如藏原羚、雪豹等珍稀物种的栖息地碎片化)。而这些风险的承担者,并非获得商业收益的品牌方,也非获得艺术曝光的艺术家,而是依赖土地生存的当地牧民,以及无法表达诉求的野生物种。更讽刺的是,项目方往往以“带动当地旅游”“提升区域知名度”为由为项目辩护,但实际上,短期的艺术活动带来的旅游收益极为有限,且可能因生态破坏反噬当地的长期发展——这种“收益与风险的不对等”,正是环境不公正的典型表现。

从历史维度看,大地艺术最初的“反体制”理想,本是对“资本控制艺术”的反抗;而当代的大型环境艺术项目,却在资本的裹挟下,成为了“体制的新变种”。当史密森拒绝将《螺旋形防波堤》商业化,甚至反对对其进行修复时,他坚守的是艺术的“自主性”;而如今,艺术项目与资本的深度绑定,让“生态艺术”逐渐失去了批判锋芒,沦为了资本逻辑下的“文化消费品”。这种异化,不仅让生态艺术偏离了“反思人与自然关系”的核心,更让艺术成为了加剧生态不平等的推手。

蔡国强在喜马拉雅山脉海拔5500米处实施的烟花项目《升龙》

三、“形式环保”与“实质生态”的割裂:生态艺术的修辞陷阱

在生态危机日益严峻的当下,“环保”成为了一种流行的文化修辞,而“生态艺术”也常常陷入“形式环保”与“实质生态”的割裂——即通过表面的“环保符号”(如可降解材料、自然主题)标榜生态属性,却忽视了创作全周期的生态影响,以及对现有生产消费结构的批判。蔡国强的《升龙》项目,正是这种割裂的典型案例:其“生物可降解烟花”的宣传,掩盖了项目全链条的高能耗与高碳排放,而“生态艺术”的标签,则让艺术的“崇高性”遮蔽了实质的生态代价。

首先,从“生命周期评估”的视角看,单一环节的“环保”无法代表项目的整体生态性。《升龙》项目强调烟花材料的可降解性,但忽略了材料从生产到销毁的全周期影响:烟花的核心成分(如氧化剂、燃料)即使可降解,其生产过程仍依赖高能耗的化工产业;从工厂运输至海拔5500米的项目现场,需要经过长途公路运输与高原运输,仅物流环节产生的碳排放,就远超“可降解材料”所减少的环境影响;此外,项目的前期筹备(如场地勘测、临时道路修建)与后期收尾(如垃圾清理、生态修复),若缺乏严格的监管,也会产生额外的生态足迹。这种“只关注终端,忽视全链条”的做法,本质上是一种“选择性环保”——用局部的环保措施,掩盖整体的生态消耗。

其次,这类项目往往将“生态保护”转化为“视觉景观”,用艺术的“审美性”消解生态的“实践性”。《升龙》项目中,烟花在高原夜空绽放的瞬间,被拍摄为极具视觉冲击力的影像,通过社交媒体广泛传播,成为一种“生态崇高”的景观。但这种景观化的表达,恰恰将生态保护简化为了“视觉符号”:观众在惊叹于艺术之美的同时,却忽视了项目背后的生态代价;而项目方则通过这种“景观消费”,获得了“关注生态”的道德声誉。这种“将生态问题美学化”的做法,本质上是对生态危机的回避——它没有引导公众反思人类活动对自然的破坏,反而用艺术的“浪漫化表达”,让人们对生态消耗习以为常。更深刻的是,这类“形式环保”的生态艺术,往往缺乏对现有生产消费结构的批判。生态危机的根源,在于工业文明以来“高消耗、高排放”的生产模式,以及“消费主义至上”的生活方式;而真正的生态艺术,应当直面这一根源,通过创作挑战既有的结构。但《升龙》项目,却完全依赖于工业体系的支持:从烟花的工业化生产,到物流的全球化运输,再到传播的数字化技术,无一不是现有生产消费结构的产物。这种“依赖现有体系,却标榜生态批判”的矛盾,让项目的“生态属性”沦为了一种修辞——它没有试图改变导致生态危机的根源,反而成为了现有体系的“合法性背书”。

正如,《升龙》项目的合作品牌,其核心产品(如户外服装、装备)的生产过程,本身就涉及化纤材料的使用、水资源的消耗以及碳排放;而项目的传播,也依赖于社交媒体的高能耗数据中心。这种“一边消耗生态,一边标榜环保”的做法,本质上是一种“绿色washing”(绿色洗白):通过艺术项目的“生态标签”,掩盖品牌自身的生态问题。而“生态艺术”在这里,也从“反思工具”变成了“洗白工具”,失去了其应有的批判价值。

四、重构生态艺术的伦理路径:从“干预自然”到“共生共情”

面对大地艺术延续至今的生态悖论,以及当代大型环境艺术项目的伦理困境,我们需要重新定义“生态艺术”的核心:它不应是人类对自然的“改造”或“消费”,而应是人类与自然的“共生”与“共情”;它不应追求表面的“环保符号”,而应践行实质的“生态责任”。真正的生态艺术,应当建立在“低影响、修复性、社区参与”的原则之上,通过全周期的生态评估与伦理反思,实现艺术与自然的真诚对话。

(一)低影响:从“改造自然”到“顺应自然”

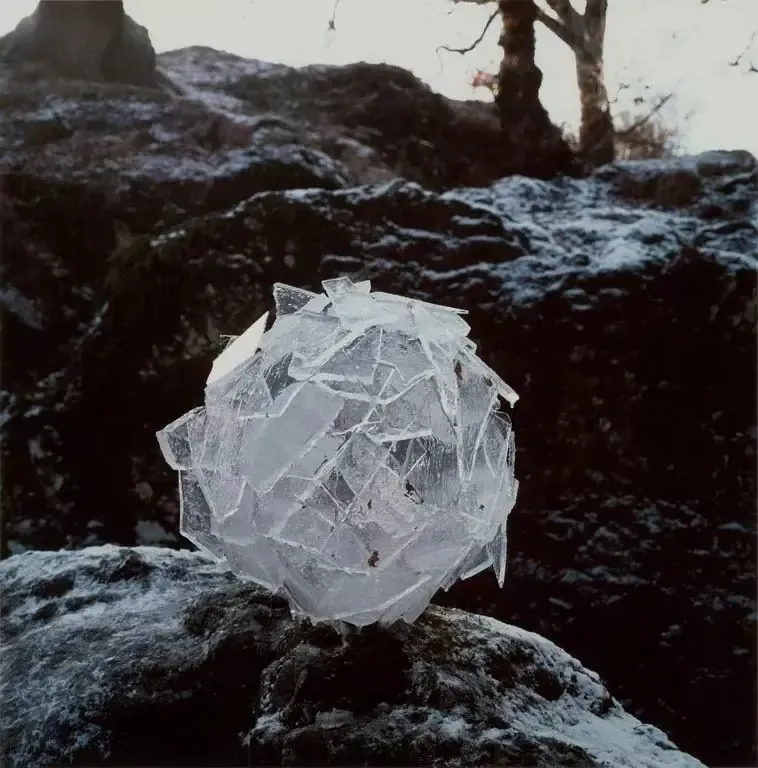

真正的生态艺术,首先应当遵循“低影响”原则——即最大限度减少对自然的干预,以“顺应自然”而非“改造自然”的姿态进行创作。这意味着艺术家需要放弃“将自然视为画布”的人类中心主义视角,转而将自然视为“合作主体”,尊重生态系统的完整性与自主性。例如,艺术家安迪·戈兹沃西(Andy Goldsworthy)的创作,便遵循了这一原则:他利用自然中的现有材料(如落叶、冰块、石头),在不破坏自然的前提下构建临时作品,作品完成后任其随自然规律消解(如冰块融化、落叶腐烂)。这种创作方式,既避免了对自然的改造,又通过艺术表达展现了自然的“流动性”与“生命力”,实现了“艺术与自然的共生”。

安迪·戈兹沃西(Andy Goldsworthy)及其创作

对比之下,蔡国强的《升龙》项目,若要践行“低影响”原则,首先应当重新选择场地——放弃生态脆弱的高海拔山区,转而选择生态系统更稳定、人类活动影响已存在的区域(如废弃矿区、退化草原);其次,应当简化创作规模,减少人力与物资的投入,避免大规模的场地干预;最后,应当选择更低碳的表达形式,假如用自然材料构建的静态装置替代高能耗的烟花表演。唯有如此,才能真正减少项目的生态足迹,让艺术不再成为自然的“负担”。

(二)修复性:从“消耗自然”到“修复自然”

生态艺术的更高层次,应当是“修复性”——即通过艺术创作,参与到生态修复的过程中,让艺术成为“治愈自然”的工具。这种创作模式,不仅避免了对自然的破坏,更主动承担起修复生态的责任,实现了“艺术与生态的双赢”。例如,艺术家贝弗利·佩珀(Beverly Pepper)的《大地画(Earth Paintings)》系列,在意大利托斯卡纳的退化农田中,通过种植当地草本植物构建几何图案,既形成了视觉化的艺术作品,又改善了土壤质量,促进了农田生态的恢复;美国艺术家南希·霍尔特(Nancy Holt)的《太阳隧道(Sun Tunnels)》,则在荒漠中用混凝土管道构建作品,四个巨大的混凝土管道在犹他州卢辛鬼镇外的沙漠中呈X形。每个管道上都钻有小洞,以星座的形式排列(比如:德拉科、英仙座、哥伦布和摩羯座),通过这些小洞,游客可以看到大盆地沙漠周围的偏远景观。管道的孔洞不仅形成了与太阳轨迹对应的光影效果,还为当地的小型野生动物提供了栖息地——这些作品证明,艺术可以成为生态修复的“催化剂”,而非生态消耗的“源头”。

南希·霍尔特(Nancy Holt)的《太阳隧道》

对于蔡国强团队而言,若要践行“修复性”原则,《升龙》项目不应止步于烟花表演,而应将“生态修复”作为项目的核心环节:例如,在项目实施前,联合生态学家制定详细的修复方案;在项目实施后,长期监测当地的生态状况,并通过种植本土植物、恢复土壤结构等方式,弥补项目造成的生态影响。更重要的是,这种修复过程本身可以成为艺术的一部分——通过记录修复过程,制作纪录片或装置作品,让观众关注“生态修复”的长期性与重要性,从而让艺术从“消耗性表达”转向“建设性表达”。

(三)社区参与:从“外部干预”到“在地共生”

真正的生态艺术,还应当重视“社区参与”——即让当地社区(尤其是原住民)成为创作的主体,而非被动的旁观者。当地社区作为自然的长期守护者,拥有丰富的生态知识与文化传统,其参与不仅能确保项目的生态适宜性,还能避免“环境不公正”的风险。例如,加拿大艺术家丽贝卡·贝尔莫尔(Rebecca Belmore)的《喷泉(Fountain)》项目,在安大略省的原住民社区实施,她与当地Ojibwe 族人合作,利用传统的编织技艺制作装置,作品主题聚焦于原住民与土地的精神联系,以及水资源保护的重要性。这种创作模式,既尊重了当地的文化与生态知识,又让项目的收益(如艺术传播带来的关注度)真正惠及社区,实现了“艺术、生态与社区的共生”。

反观《升龙》项目,其最大的伦理缺陷之一,便是缺乏当地社区的深度参与。项目实施前,是否征求了当地牧民的意见?是否尊重了他们对土地的使用权与文化情感?项目实施后,是否与社区建立了长期的生态监测合作?这些问题的缺失,让项目沦为了“外部强加的艺术”,而非“在地共生的实践”。若要改善这一状况,项目方应当在筹备阶段便与当地社区(如西藏的牧民合作社)建立对话机制,邀请社区代表参与项目决策,将当地的生态知识(如草本植被的分布、野生动物的迁徙路线)融入项目设计,并将项目的部分收益用于社区的生态保护与发展(如建立牧民环保合作社、资助生态教育项目)。唯有如此,才能实现“收益与风险的对等”,避免环境不公正的发生。

五、结论:生态艺术的伦理转向——从“伤痕”到“共生”

从大地艺术的《螺旋形防波堤》到蔡国强的《升龙》,半个多世纪以来,“生态艺术”始终在“反思自然”与“干预自然”的矛盾中徘徊。这些作品的价值,不仅在于其艺术表达的创新性,更在于它们引发的伦理追问:当艺术与自然相遇时,我们应当以何种姿态面对自然?是将其视为“画布”,还是视为“伙伴”?是追求“人类的表达”,还是追求“共生的平衡”?

在生态危机日益严峻的今天,“生态艺术”不能再沦为表面的环保修辞,更不能成为资本逻辑下的文化消费品。它需要完成一次深刻的伦理转向:从“以艺术之名的生态消耗”,转向“以艺术之名的生态守护”;从“人类中心主义的干预”,转向“多物种共生的共情”。这种转向,不仅关乎艺术本身的进化,更关乎人类与自然关系的重建——艺术应当成为连接人类与自然的“桥梁”,而非割裂二者的“屏障”;应当成为治愈生态伤痕的“良药”,而非制造新伤痕的“工具”。

在笔者看来,蔡国强的《升龙》项目及其引发的争议,为我们提供了一个重要的契机:它让我们看清,当代生态艺术若要真正承担起伦理责任,就必须放弃“崇高化的自我表达”,转而拥抱“谦逊的生态实践”;必须放弃“资本驱动的风险转嫁”,转而追求“社区参与的公正共生”。唯有如此,生态艺术才能真正实现与自然的“真诚对话”,才能在生态危机的时代,为人类提供一种“可持续的审美方式”——这种方式,不是对自然的征服,而是对自然的敬畏;不是对自然的消费,而是对自然的守护。最终,生态艺术的终极目标,不应是创造“震撼的景观”,而是重建“人类与自然的情感联结”。当艺术能够让我们感受到自然的脆弱与珍贵,能够让我们意识到自身是生态系统的一部分而非主宰,那么,艺术才能真正成为推动生态保护的力量,才能在人类与自然之间,构建起一种基于共情与共生的新型关系。这,才是“生态艺术”真正的伦理内核,也是它在未来应当坚守的方向。

2025年9月21日于北京

注:以上图片及部分资料数据来源于网络

■ 关于文章作者

李裕君|Li Yujun

独立策展人、艺术批评及理论研究者。擅长以策展为方法论,构建艺术与公众的对话场域,并致力于当代艺术生态的体系化建设。自2006年起深耕当代艺术领域,涵盖策展、艺术评论与写作、机构运营及媒体策划等,并与国内外上百位艺术家建立密切合作,累计策划过覆盖北京、上海、东京、苏黎世等国内外多个城市的展览及艺术项目百余场。在《美术研究》、《收藏投资导刊》、《人民艺术家》、《绝对艺术》等多家学术刊物发表论文及专题文章,并持续在艺术中国、雅昌艺术网、99艺术网等专业平台输出深度评论文章。

2022/2024年先后入选国家艺术基金“新时期中国当代美术评论人才培养”及“策展理论研究人才培训”项目研学经历。曾担任北京不同艺见艺术中心执行馆长、798第零空间主理人,并主导创立天津海河美术馆并担任执行馆长(2022年);2006年参与《美术关注-中国油画名家》丛书编撰,担任副主编;2008年创立Ai艺术网,联合首创“当代艺术播报联合体”网络电台;2010年加入99艺术网,历任副主编、市场总监等职,并参与策划了“首届中国艺术品市场高峰论坛”、“首届中国民营美术馆高峰论坛”等;2015年入职绝对传媒集团,参与创办《绝对艺术》刊物。目前为鲁迅美术学院实验艺术系外聘导师、中国文化促进会国潮艺术专业委员会专家顾问。工作生活于北京。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “YIQI_ARTS” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。