- 0

- 0

- 0

分享

- 曾经风光无限的民营美术馆,为何如今批量倒闭?

-

原创 09-29

2025年6月28日,青岛西海美术馆发布闭馆公告,宣布自7月1日起暂时闭馆,恢复开放时间待通知。西海美术馆的倒闭不是个例。民营美术馆生存所依赖的“地产+文化”模式已经无以为继。

记者|段弄玉编辑|徐菁菁

落幕

2021年8月,青岛西海岸的美术馆的落成开放曾一度广受瞩目。它坐落在青岛西海岸新区的唐岛湾南岸,面朝大海,是西海艺术湾的重要组成部分。开馆展《超越》汇聚了徐冰、隋建国、大卫·霍克尼(David Hockney)、亚历克斯·卡茨(Alex Katz)等14位国内外顶尖艺术家,其中大部分作品都是在中国首次展出。

美术馆的建筑本身也一度令人们津津乐道。“陆地就像小臂一样伸向大海,岸边停泊着锈迹斑斑的旧船,老渔民仍在那里。”普利兹克奖得主,法国建筑师、素有“光影诗人”之称的让·努维尔(Jean Nouvel)曾这样描述西海美术馆所处的海岸。而他试图打造的庞大、复杂而又精密的建筑群,从设计、施工到开馆,花了整整十年。最终建成的美术馆主体建筑面积约1.7万平方米,设有12个相互联通、形态各异的展厅。美术馆的外立面采用了氧化铝板材质,几乎是为整座建筑披上了一层iPad外壳,能折射出不同时间和天气下的海边光景。展厅周围环绕着的睡莲、灌木与小型花园也是由“法国园林设计旗手”吉尔·克莱芒(Gilles Clément)与“垂直绿化第一人”帕特里克·布朗(Patrick Blanc)联手打造的。

西海美术馆外景(图源:西海美术馆公众号)

在创始人孟宪伟的构想中,西海美术馆如同西班牙古根海姆博物馆之于毕尔巴鄂,将会以艺术带动周边区域的复兴。对美术馆寄予厚望的不只是孟宪伟。公开资料显示,西海美术馆的主导投资方孟宪伟通过控股的“山东国际海岸文化产业股份有限公司”持有项目51%的股权,是实际控制人;国有资本则由“青岛城投文化产业发展有限公司”持股35%,隶属于青岛市国有资本投资运营公司——这种民营企业主导、国有资本参股,是中国民营美术馆常见的投融资方式。

在规划图纸中,西海美术馆处于西海艺术湾的核心,项目原本计划借助中央美术学院青岛校区的建设,打造一个艺术产业闭环:依托央美在地的人才培养和学术资源,引入艺术家工作室和创作基地,再通过西海美术馆等展览空间实现公共展示,并配套艺术公寓、公园绿地、商业设施,最终形成一个“以艺术为主体、以艺术教育为支撑”的艺术湾区。然而,因为教育部关于异地办学的禁令,这一计划最终搁浅。2024年11月,青岛城投正式挂牌转让所持股权。就在美术馆宣布闭馆之前,周边已是烂尾楼林立,绿地无人打理,西海艺术湾的配套设施大多停工。

西海美术馆发布闭馆通知

事实上,西海美术馆的倒闭并非特例。今年年初,由建筑大师矶崎新设计的上海喜玛拉雅美术馆宣布暂停对外开放。随后,上海东一美术馆宣布暂时停止办展,并将撤离外滩现馆址。6月,深圳木星美术馆也宣告闭馆,木星美术馆创始人吕红荣在告别信中直言:“运营的压力、资金的短缺、观众参与度的瓶颈……如同无形的潮水,正一点点侵蚀着我们赖以生存的堤岸。”一连串关停事件,正折射出中国民营美术馆普遍面临的困局。

由房地产驱动的民营美术馆

根据当代私人艺术收藏家数据库Larry’s List 和中国艺术市场研究机构AMMA(雅昌艺术市场监测中心)2016年联合发布的《私人美术馆调研报告》,中国65%的私人美术馆都创建于2011 年之后。2011年,高鹏出任今日美术馆馆长,当时正值民营美术馆发展的高峰期。

不少民营美术馆从诞生之初就与房地产行业紧密相连。成立于2002年的北京今日美术馆最初便是由售楼处改建而成。

高鹏回忆,当时房地产企业是私人美术馆最合适的投资方:在中国地产业高歌猛进的时代,它们既积累了雄厚资本,能承担美术馆高昂的建造与收藏成本,又能提供其所需的大型物理空间。

《玫瑰的故事》剧照

而对于地产商而言,美术馆往往不仅是一种文化投资,更是品牌增值的工具。在开发高端楼盘时,通常会配套建设剧院、美术馆等文化设施,以增加项目价值。与此同时,不少房地产商手里有大量收藏品,在财富积累到一定程度后,也需要这些文化项目来彰显社会身份和文化品位。

对于这些项目,地方政府乐见其成。在招商引资和新区建设中,地方政府往往将文化设施视为提升地区品位、吸引人才和投资的重要条件。因此,在政府的土地出让与规划指标中,常给予文化项目一定倾斜。这也是很多美术馆建在城市新区的原因。

从找地到规划设计,再到后续经营,艺术史学者、中国美术学院副教授吕澎亲历过几个美术馆的诞生。他提到自己参与规划的银川当代美术馆,当初建馆时四周还是荒地。开车从市中心到美术馆需要近一个小时,沿路几乎都是稻田和荒草。但在规划图里,那片荒地注定会变成新城区的核心。

图源:银川当代美术馆公众号

无论是对房地产企业,还是对地方政府,这都是一笔合算的交换。吕澎帮我算了一笔账:如果不计算土地成本,建一座一万平方米的美术馆,成本大概在1亿到1.5亿元。但如果地方政府把1000亩土地的价格从每亩300万降到200万,总共能省下10亿元。这样算下来,拿出2个亿来建美术馆,总是绰绰有余的。

这一波“美术馆热”,还正好撞上中国当代艺术市场的爆发。2006年,张晓刚的《血缘:同志第一百二十号》在纽约苏富比以97.72万美元成交,成为标志性事件,大量国内外资本和热钱涌入艺术品市场。2008年北京奥运会之后,许多中国艺术家在全球范围内获得广泛关注,频繁登上世界知名美术馆和大都会的展览舞台。与此同时,中国公众开始对当代艺术感到好奇。商业品牌也推波助澜,许多顶级奢侈品牌开始与当代艺术家联名合作,把他们请到时尚舞台上,与国际惯例接轨。这也把当代艺术家推向了更广阔的公众视野。

在这样的氛围下,民营美术馆甚至一度成为海外文化交流的重要载体,政府积极鼓励其先行先试。2018年,今日美术馆携中国与国际艺术家在意大利罗马国家现代美术馆举办“今日文献展”。开幕当天,许多海外留学生看到美术馆外悬挂着巨大的中国展览海报时激动不已,这些经历也成为民营美术馆“走出去”的高光时刻。

《人约巴黎》剧照

然而,美术馆本质上是一个需要长期投入的项目,但在许多地产商的规划中,并没有充分考虑可持续运营。在各地新区开发和土地出让的高峰期,不少地方推行“文化设施代建”模式,将配套建设文化设施作为条件之一,由企业负责出资建馆,并在协议中约定企业需承担一段时间的运营责任。但实际中,很多企业完成代建后并未履行长期运营的承诺,导致美术馆落成后缺乏展览与公共活动,最终长期闲置,甚至难以为继。

除此之外,还有另一层风险:不少美术馆依托新区整体规划而建,本身被视作区域发展战略的一环,但这些规划未必能够如期兑现。西海美术馆就是一个典型的例子。

无法持续的模式

这些年,中国的民营美术馆一直没有摆脱依靠房地产驱动的模式。吕澎认为,其中症结在于中国缺乏支持文化艺术事业的背景制度。

1999年,美国博物馆协会面对向政府申请经费的博物馆和美术馆做了一项调查,结果显示,在它们的年度经费来源中,政府拨款平均占27.9%,主要通过国家基金会形式提供;个人和组织捐赠平均占32.3%;商店、门票、出版物等自营收入占28.6%;其余来自博物馆自身基金。可以说,这些多元渠道共同构成了非营利机构的财务支撑。

相比之下,中国的民营美术馆大多由个人或企业出资,缺乏完善的基金会、赞助人和捐赠体系。以美国为例,政府通过税收抵扣制度鼓励社会捐赠:个人或企业将资金捐给文化机构,凭收据即可抵扣税款。在这一过程中,基金会是维系美术馆非营利性的关键。它能够集中社会捐赠,保障资金用途透明合规。但在中国,美术馆与捐赠者之间往往缺少一个中立的第三方来监督和管理资金,税收上对民营美术馆的支持也更为有限。捐赠人得不到实质性回报,社会捐赠的积极性自然不足。

资金渠道的单一,直接导致两大后果:其一是不确定性——一旦地产商或出资人撤资,美术馆便难以为继;其二是不可持续性。许多民营美术馆由“财富个人”创立,缘起于个人在艺术品收藏上的兴趣。馆长往往就是藏家,很少有人聘用独立和专业的馆长。当创办人的财富或是兴趣消退,美术馆的未来也随之陷入不确定。当时很多私人美术馆都是如此情形。比如,今日美术馆的创办人就是首任馆长,后期才逐渐过渡到聘请职业馆长。

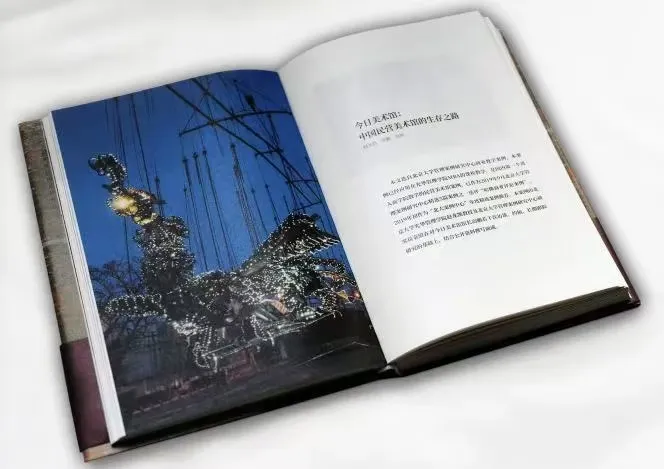

《今日美术馆运营及可持续发展的探索》高鹏(图源:今日美术馆)

摆在职业馆长面前的第一个难题就是“造血”。2014年,今日美术馆为了实现自己“造血”,已经担任馆长的高鹏学习国际基金模式,积极推动注册成立了“今日艺术专项基金”,挂靠在北京文化发展基金会之下。通过基金,美术馆能够为捐赠企业和个人开具合规发票:企业捐赠可享受12%的所得税抵扣,个人捐赠则可抵扣约30%的个人所得税。

2017年,高鹏又开始筹划设立美术馆的慈善信托,通过信托机制约束和管理基金会募集资金的用途和流向,尝试第三方监督,建立起投资人及捐赠人之间的信任机制。但他也坦言,当时推动美术馆基金模式尚早,社会上当时充斥着投资性的艺术品基金,赞助方难以分辨哪些基金是公益性质的,哪些基金是投资性质的。真正有支持美术馆意愿的企业也往往规避基金捐赠形式,多数赞助支持以市场营销费,合作费等形式打入美术馆账户。

民营美术馆需要时间

中国民营美术馆始终在探索“美术馆如何运营”这一问题。高鹏提到其中一个关键症结在于人才体系的不足。无论是学术研究、策展,还是运营管理,专业人才的培养始终欠缺。既懂艺术又懂管理,并能真正参与到具体运营的人才更是稀缺。

另一大困境来自公共传播。流量媒体的产生,引导公众更多关注“这件作品拍卖多少钱”“某位地产商花几个亿收购了什么作品”的层面,对于艺术本身所要传达的内容缺乏专业系统的介绍。

无论是专业人才的培养,还是面向公众的传播,说到底,都是一个需要时间的过程。吕澎感慨道,中国民营美术馆的困境,在很大程度上就是因为它们仍处于起步阶段。西方的私人美术馆早在20世纪上半叶就已出现,而在中国,直到90年代中后期才初次登场,整整晚了约半个世纪。“就像整个社会的发展一样,艺术生态的成长同样需要时间,不可能一蹴而就。”吕澎说。

《寄生虫》剧照

高鹏直言道,社会公众对美术馆的需求从来都没有消退,这几年全国很多美术馆依然持续出现观展的高峰。要客观冷静地看待美术馆闭馆现象,很多美术馆依然在积极地运营和发展着,不应该给公众留下美术馆行业做不下去了的印象。美术馆运营是一个长期的话题,针对如何实现长期运营,高鹏如今常建议新建美术馆时考虑设置“留本基金” 。理想的做法是,美术馆筹建之初就应该考略资金一分为二:一半用于建馆,另一半作为留本基金,通过留本基金投资收益覆盖后续运营成本。在他看来,美术馆很难单纯靠衍生品、纪念品商店等小的运营存活,更关键的在于主要资金流的管理。他认为需要反思过去大量美术馆“一次性砸下十几亿建馆,却连每年几百万的运营经费都拿不出来”的模式。毕竟,馆舍建成只是起点,更重要的是可持续地运营。”

(参考文献:赵龙凯、高鹏、袁慰:《今日美术馆:中国民营美术馆的生存之路》;Larry’s List&AMMA:Private Art Museum Report。特别感谢潘虹女士对采访的帮助。)

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号三联生活周刊 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。