- 0

- 0

- 0

分享

- “天地人机——中国(杭州)艺术与科技国际双年展”启幕

-

原创 2025-10-20

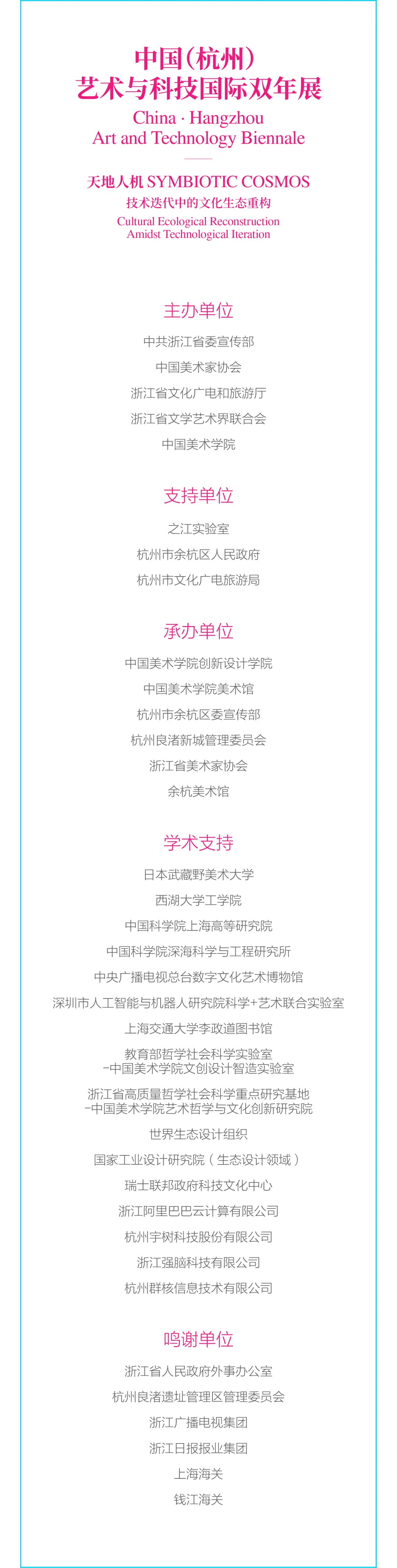

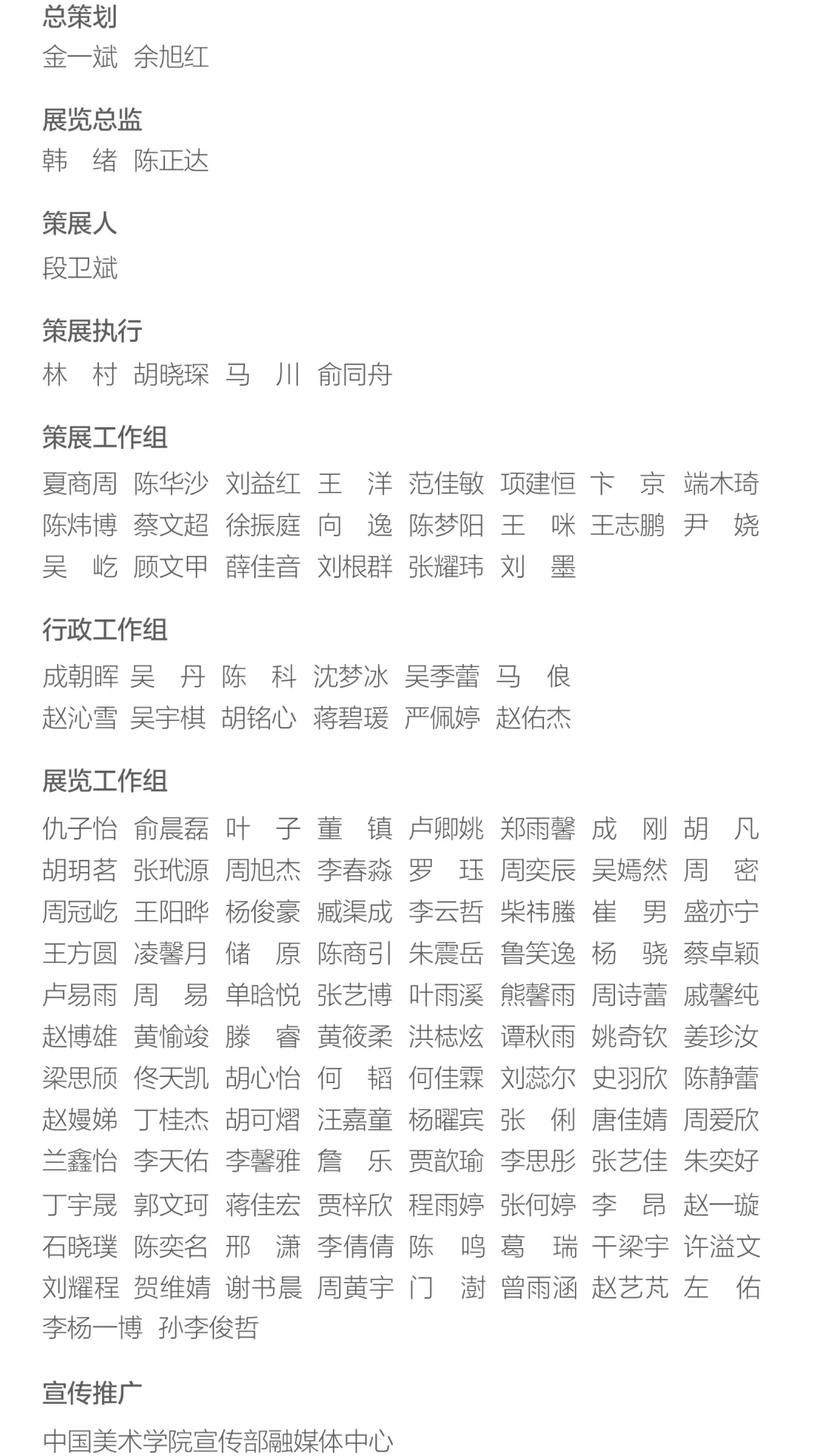

10月18日,由中共浙江省委宣传部、中国美术家协会、浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院主办的“天地人机——中国(杭州)艺术与科技国际双年展”在杭州余杭美术馆开幕。

开幕式现场

作为第三届“良渚论坛”期间举办的国际文化艺术交流活动,展览汇聚来自全球20余个国家和地区、160余位(组)艺术家、科学家等创造者创作的作品,通过主题展览与文明对话深化交流互鉴,呈现技术迭代进程中文化生态的重构轨迹和未来图景,展示浙江践行文化建设“八项工程”20年来,在数字文化、艺术科技融合领域的创新成果,回应“文明重光:文化遗产与人类文化多样性”的主题。

展览开幕前,浙江省文化广电和旅游厅党组书记、厅长陈广胜专程前来参观指导。

中国文联副主席、浙江省文联主席许江,中国美术家协会分党组成员、秘书长王平,浙江省委宣传部副部长沈世成,浙江省文化广电和旅游厅党组成员、副厅长张广洲,浙江日报集团总编辑、党委副书记李杲,浙江省文投集团党委书记、董事长林亮,西湖大学党委书记董清源,中国美术学院党委书记金一斌,中国美术学院院长余旭红,浙江省外办党组成员、省友协专职副会长邢绘东,浙江省文联党组成员、书记处书记赵晓刚,余杭区委常委、宣传部部长倪伟俊,英国国家美术馆原馆长、浙江省西湖友谊奖获得者、中国美术学院特聘教授尼古拉斯·彭尼爵士(Sir Nicholas Penny),第12届卡塞尔文献展艺术总监罗格·比格尔(Roger M. Buergel),芬兰艺术大学美术学院副院长佩特里·尼苏南(Petteri Nisunen),法国当代跨领域艺术家阿尔诺·法布尔(Arno Fabre),艺术家、法国艾克斯-马赛大学艺术创作方向博士研究员昆汀·德斯蒂厄(Quentin Destieu)出席开幕式并为“天地人机——中国(杭州)艺术与科技国际双年展”剪彩。

王平、美国麻省理工学院媒体实验室“未来图景”研究组(Future Sketches)负责人扎克·利伯曼(Zach Lieberman)、余旭红先后在开幕式上致辞。开幕式由中国美术学院副院长韩绪主持。

出席开幕式的还有浙江广电集团党委委员、副总编辑裘一佼,之江实验室党委委员、总工程师赵志峰,中国对外文化集团纪委书记冀素琛,浙江省文史研究馆专职副馆长姜玉峰,浙江省文投集团党委委员、董事、副总经理尤匡领,杭州国家版本馆党委书记、馆长吴雪勇,日本武藏野美术大学教授、副校长篠原規行(Shinohara Noriyuki),中国美术学院党委副书记傅巧玲,温州大学党委委员、纪委书记李都金,国科大杭州高等研究院党委委员、常务副院长郑崇辉,大英博物馆版画与素描部主任雨果·查普曼(Hugo Chapman),大英博物馆版画与素描部研究员伊莎贝拉·洛迪-费(Isabella Lodi–Fé),中国政府友谊奖获得者、中国美术学院交通工具设计研究院院长、教授詹姆斯·霍普(James Hope),法国建筑科学院外籍院士、中国美术学院教授陆文宇,本次展览策展人、中国美术学院创新设计学院院长段卫斌。

中国美协《美术》杂志社社长冀鹏程,浙江省委宣传部文化改革处处长董富全,浙江省建设厅科技设计处处长贾颖栋,浙江省文旅厅科教处处长方炜,浙江省发改委社会发展与改革处副处长何贤俊,杭州市文旅局艺术处处长黄江平,余杭区人大常委会副主任、良渚新城党工委书记曾宏,余杭区政协党组成员、副主席、良渚街道党工委书记斯建刚,浙江日报文韵周刊主任毛传来,浙江省科技馆馆长赵国治,艺文创新、艺文中国联盟创始人翁菱,美国阿尔弗莱德大学美术与设计学院终身教授陈小文,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员尤海鲁,中央美术学院设计学院艺术与科技方向教授费俊,Rokid全球开发者生态负责人赵维奇,杭州强脑科技有限公司副总裁杨钊祎,以及来自国内外高校代表和参展艺术家代表、中国美术学院师生代表等参加开幕式。

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平讲话

《在文明的交汇点,共创科艺融合的新未来》

尊敬的各位来宾、各位艺术家、科学家朋友们:

大家下午好!

今天,我们相聚于千年古都、创新活力之城——杭州,共同迎来中国(杭州)艺术与科技国际双年展的盛大启幕。此刻,我们脚下是实证中华五千年文明的良渚沃土,眼前是涌动全球数字浪潮的时代窗口。在此,受中国美协分党组书记、驻会副主席屈健的委托,我谨代表中国美术家协会,对双年展的举办表示最热烈的祝贺!

回望历史,艺术与科技从来都是人类文明发展中合二为一的动力源。杭州,本身就是这一命题的最佳注脚。从良渚先民以非凡的几何智慧与礼制秩序雕琢出玉琮的“神性”,到宋代苏东坡疏浚西湖、筑就苏堤的工程智慧,以及将其化为诗词书画的永恒灵感;从上世纪蔡元培先生在西子湖畔播下中国现代艺术教育的种子,寄望于“以美育代宗教”的理想;这片土地始终流淌着造物与思辨、人文与科技交融的基因。今天,我们在此举办双年展,并非凭空创造,而是对这座城市深厚文脉的一次当代回应与创造性继承。

审视当下,我们正站在一个前所未有的文明交汇点。社会发展越来越呈现出科技与文化双轮驱动的现实性,科技发展需要文化“软实力”的加持,文化发展也更加需要科技的“硬支撑”。习近平总书记曾多次强调“探索文化和科技融合的有效机制”,这也是当前国家发展战略的重要内容。2024年4月18日,中国美术家协会与中国美术学院就联合主办了首届中国数字艺术大展。该展览系统梳理了当代中国数字艺术的创作成果,从逾万件投稿作品中遴选出CG绘画、数字影像、交互艺术、人工智能艺术等优秀作品,全面展现了艺术与科技深度融合所催生的新质生产力。本次双年展的举办,既是对文化数字化战略的积极响应,也是对新时代文化使命的自觉承担,更是对首届数字艺术大展精神的延续与拓展。

数字技术、人工智能、生命科学正以前所未有的力量重塑着人类的感知、认知乃至存在方式。艺术以其超越功利的想象力、直击心灵的表现力,为理性的逻辑注入温度,成为引领科技向善、向美的“罗盘”。从“道法自然”的宇宙观,到“天人合一”的生命观,东方智慧为我们理解科技与人类、科技与自然的关系提供了独特的视角。我们期待中国的科技艺术,能以独特的东方美学与哲学,为全球性的人类文明提供新的审美范式。

朋友们,艺术家与科学家,具有最宝贵的人类想象力。让我们以此次在杭州的相聚为新的起点,让科技的星辰之光与艺术的灵魂之火在此交相辉映,共同照亮一个更加和谐、更具创造力、也更充满人文关怀的未来!

最后,预祝本次双年展圆满成功!谢谢大家!

中国美术学院院长余旭红致辞

《天地人机——技术迭代中的文化生态重构》

尊敬的许江主席、沈世成副部长,尊敬的尼古拉斯·彭尼爵士、罗格·比格尔先生、雨果·查普曼先生,各位艺术家、科学家及创造者们,各位嘉宾、媒体朋友们、老师同学们,大家下午好。

此时此刻,我们在天地之间,感悟对良渚的致敬;我们在“江南烟雨”中,感受别样诗意。

良渚,这片“美丽的水中之洲”,是5000年中华文明曙光初现之地。杭州是历史文化名城,也是创新活力之城。而今,杭州蓬勃的数字经济与前沿的人工智能产业,正将古老的智慧底蕴,转化为引领未来的创新沃土,构筑起人文与科技深度对话的时代现场。

900多年前,长眠于良渚安溪太平山的杭州人沈括,在《梦溪笔谈》中叙述了人文艺术与科学技艺之思,这部在北宋时期完成的著作,被英国科学史学家李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”。

400多年后,达·芬奇以毕生的努力将绘画作为一门科学,确立了意大利文艺复兴时期艺术的高光。

对我们学校而言,早在1924年5月,林风眠、林文铮、刘既漂等留法青年在法国斯特拉斯堡策划举办中国有史以来最大规模的海外艺术展——“中国古代与现代美术展览会”,展览委员会主席蔡元培先生发表两篇重要演讲,其主题分别为“中西艺术融合”与“艺术和科学的融合”,这成为百年国美的学术基因。

多年来,中国美术学院明确提出“全球本土双轮驱动、人文科技双向会通”理念,在此理念的指引下,从1996年的中国首次录像艺术展,到2024年的首届中国数字艺术大展;先后创建动画系、跨媒体艺术学院、创新设计学院;从中国设计智造大奖(DIA)到国际设计智造联盟(DIU),构建了跨界创新的反应堆。2021年9月全新启用的中国美院良渚校区,更成为面向未来的无墙学院。今日之国美,“到源头饮水,与伟大同行”,以艺科融合赋能新质生产力,以汇通中西书写世界艺术史。

法国作家福楼拜说:“艺术与科学总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇。”

今天刚刚逝世的诺贝尔物理学奖得主、中国科学家杨振宁先生曾说:“科学中的美是无我的美,艺术中的美是有我的美。”

我们相信,科技越发展,人类就越需要艺术,从艺术而来的感受力、创造力就越发珍贵。

我们正身处一个技术深刻重塑人类生活方式的时代,人工智能、脑机接口等前沿科技不仅拓展了感知的边界,更在哲学层面思考“人何以为人”的深刻命题。今天,我们都在追问:如何面对一个现实与虚拟同构、人类与人工智能共生的世界?

在第三届“良渚论坛”期间举办的“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”,是文明互鉴的双向艺术行动。既有国际艺术家为首届“良渚论坛”而来、为“艺汇丝路”而来的采风创作,也有中国艺术家从良渚出发对话世界文明古国的“艺术:北纬30度”、探源全球文明现场的“天问”(Inter-World-View)文化考察。同时,本次双年展又结合浙江深入实施文化建设“八项工程”20周年,聚焦“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”,融入文化“新三样”出海,生动展现了文化科技融合的创新生态和文化艺术发展的未来图景。

展览以“技术迭代中的文化生态重构”为主题,汇聚来自全球20余个国家和地区、160余位艺术家、科学家及创造者创作的作品,展开“天地人机”的对话:

在具身交互中感知人机与世界的联结,

在数字教育中滋养人文与科技的共生,

在生态重构中激发技术与境域的猜想,

在哲学追问中反思价值与伦理的边界。

全新启幕的余杭美术馆,以双环嵌套的玉璧之形,营造出“悬浮”于天地之间的意象,流转的形态又应和“莫比乌斯环”的无限探索与时空绵延。展览中艺术与科技的彼此生成、过去与未来的通达呼应,共同构筑一个思想无界、灵感不息的对话场域。

我们通过本次双年展联动国际艺术家、科学家、专家学者,打造一个融通艺术创作、科技创新与产业实践的交互协作网络,在“良渚与世界的对话”“艺术与科技的对话”中感悟创造的能量,以文明之光照耀前行之路。

在此,我谨代表中国美术学院:

感谢省委宣传部、中国美协、省文联、省文广旅厅和诸多单位的鼎力支持;感谢余杭区委区政府、区委宣传部、良渚新城管委会的倾力相助;感谢160余位艺术家、科学家及创造者们,因为你们的无限创意,展览才得以精彩呈现;感谢创新设计学院院长段卫斌教授带领的策展团队与余杭美术馆工作团队的辛勤付出,正是因为你们的努力,才使这次展览得以圆满成功!

谢谢大家!

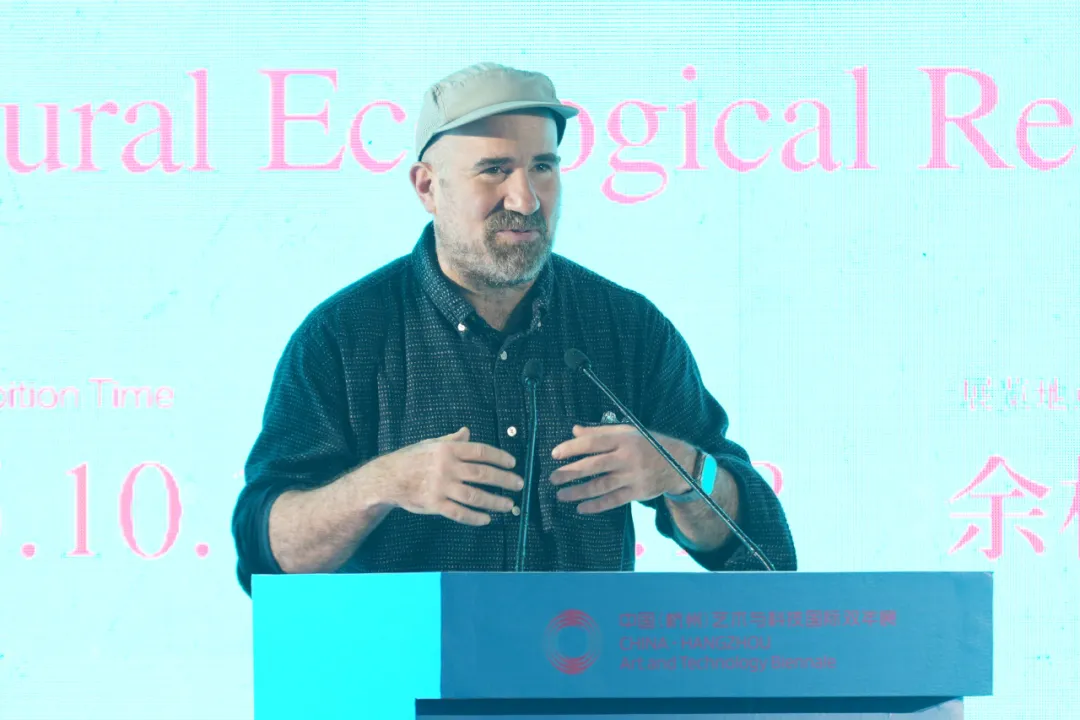

美国麻省理工学院媒体实验室“未来图景”研究组负责人扎克·利伯曼致辞

大家好。今天能在此发言,我深感荣幸与欣喜。

我是扎克·利伯曼,一位生活在纽约的艺术家和教育工作者。我在麻省理工学院媒体实验室负责运营“未来图景”小组,致力于探索艺术与设计的未来形态,研究艺术家与设计师将运用怎样的工具进行计算性创作。

作为新媒体艺术家,我深耕这一领域已逾二十载。能参与如此级别的展览,我倍感荣耀。今天我想分享对艺术力量的思考,讲述参展作品的创作故事,并谈谈观展的整体感受。

本周二抵达中国后,我于周三前往美术馆布展。当时展馆内箱匣林立,工作人员正在安装LED屏幕,艺术家们调试着装置作品、协商布展空间,无数细节待以完善——这般场景让我重新感受到艺术创造的喜悦:万物皆可成艺术。艺术源于世间元素的重新组合,源于以全新视角观察与想象世界的冲动。目睹空荡的美术馆不日将充盈精彩的艺术表达,实在令人动容。

我在曾经一次布展时,经历过类似场景。那场儿童展览开幕时盛况空前,孩子们嬉笑穿梭。有位祖母握住我的手说:“你们正在为孩子们编织美梦。”每当思及艺术的力量,我总会想起这句话——那是激励下一代的力量。

我们正身处剧变的时代:人机协同演进的时代,人工智能突飞猛进的时代。而艺术始终提醒着我们聚焦人性的本质。

在麻省理工,我们奉行“演示或淘汰”的理念,始终鼓励学生进行技术演示。但在我的团队中,我们更关注“诗篇”二字——只需将英文“demo”字母重新排列,便能得到“poem”。技术演示是让艺术服务于技术,而诗篇是让技术服务于艺术。诗篇关乎人类存在的意义,关乎生命绽放的华彩——这也正是我在本次展览中看到的精髓。

正因如此,我深感荣幸能参与这场艺术盛会,更欣喜于各位能齐聚于此,共同见证这场视听盛宴。

中国美术学院副院长韩绪主持开幕式

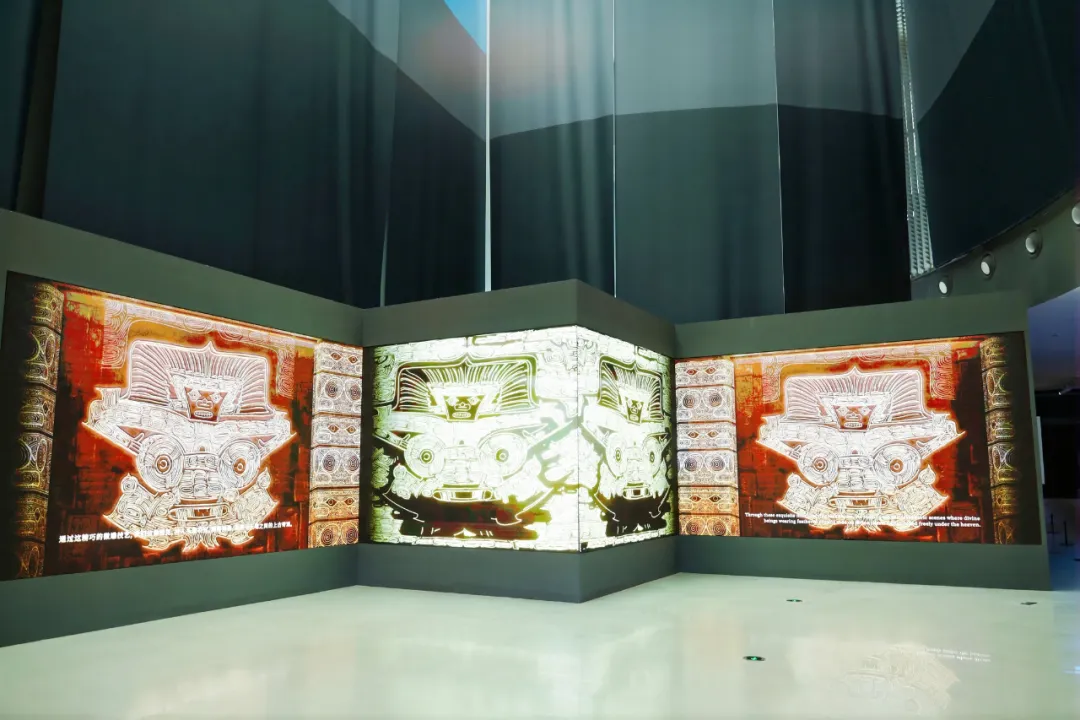

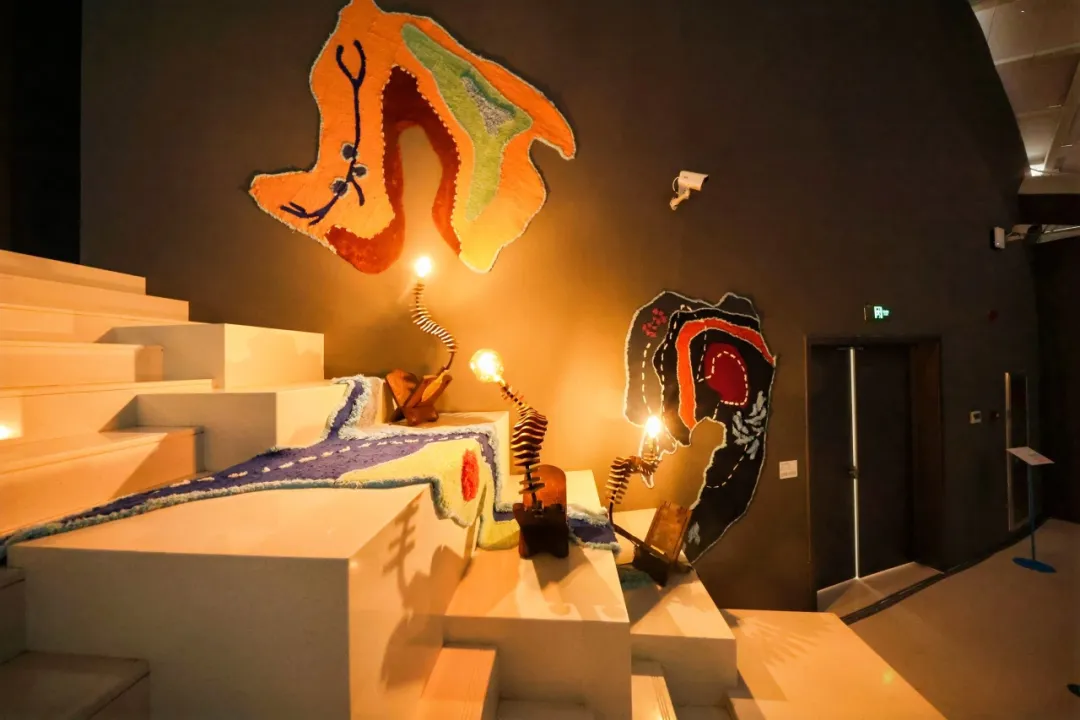

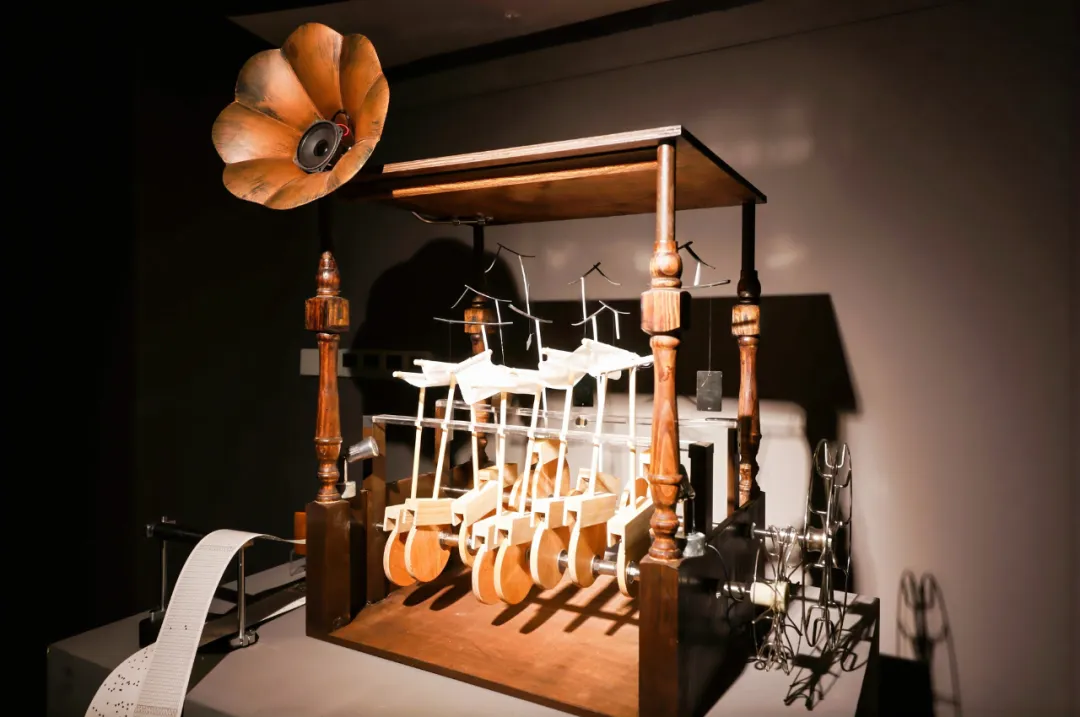

“天地人机——中国(杭州)艺术与科技国际双年展”以“技术迭代中的文化生态重构”为主题,以“联结·具身交互”“共生·数字教育”“猜想·生态重构”“宣言·哲学追问”四大核心版块,展开“天地人机”的对话:在具身交互中感知人机与世界的联结;在数字教育中滋养人文与科技的共生;在生态重构中激发对技术与境域的猜想;在哲学追问中反思价值与伦理的边界。

本次展出地点为全新启幕的余杭美术馆,馆身以双环同构的圆璧之形,营造出“悬浮”于天地之间的意象。流转的形态又应和“莫比乌斯环”的无限探索与时空绵延,正如法国作家福楼拜所说:“艺术与科学总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇。”展览中既有国际艺术家为良渚而来、为“艺汇丝路”而来的采风创作,也有中国艺术家从良渚出发对话世界文明古国的“艺术:北纬30度”、探源全球文明现场的“天问”(Inter-World-View)文化考察等……展厅空间则以110余件(组)艺术作品构建了一座文明的山峰,“探索者”们通过不同纬度、不同路径的攀登,最终在人文与科技交汇的顶峰展开对话。

展览期间,同步开展“中国(杭州)艺术与科技国际研讨会”,共同探讨国际化的、多元开放的、艺术与科技融合实践的道路;发布《首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展宣言》,让全球文明倡议从思想理念成为实际行动,为全球化语境下的艺术和科技共生演进贡献中国力量;发行《2025首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展作品集》,呈现艺术与科技交互激发的多元形态与创新成果,记录全球艺术家在数字化、信息化语境下的创作思考与实践方案。

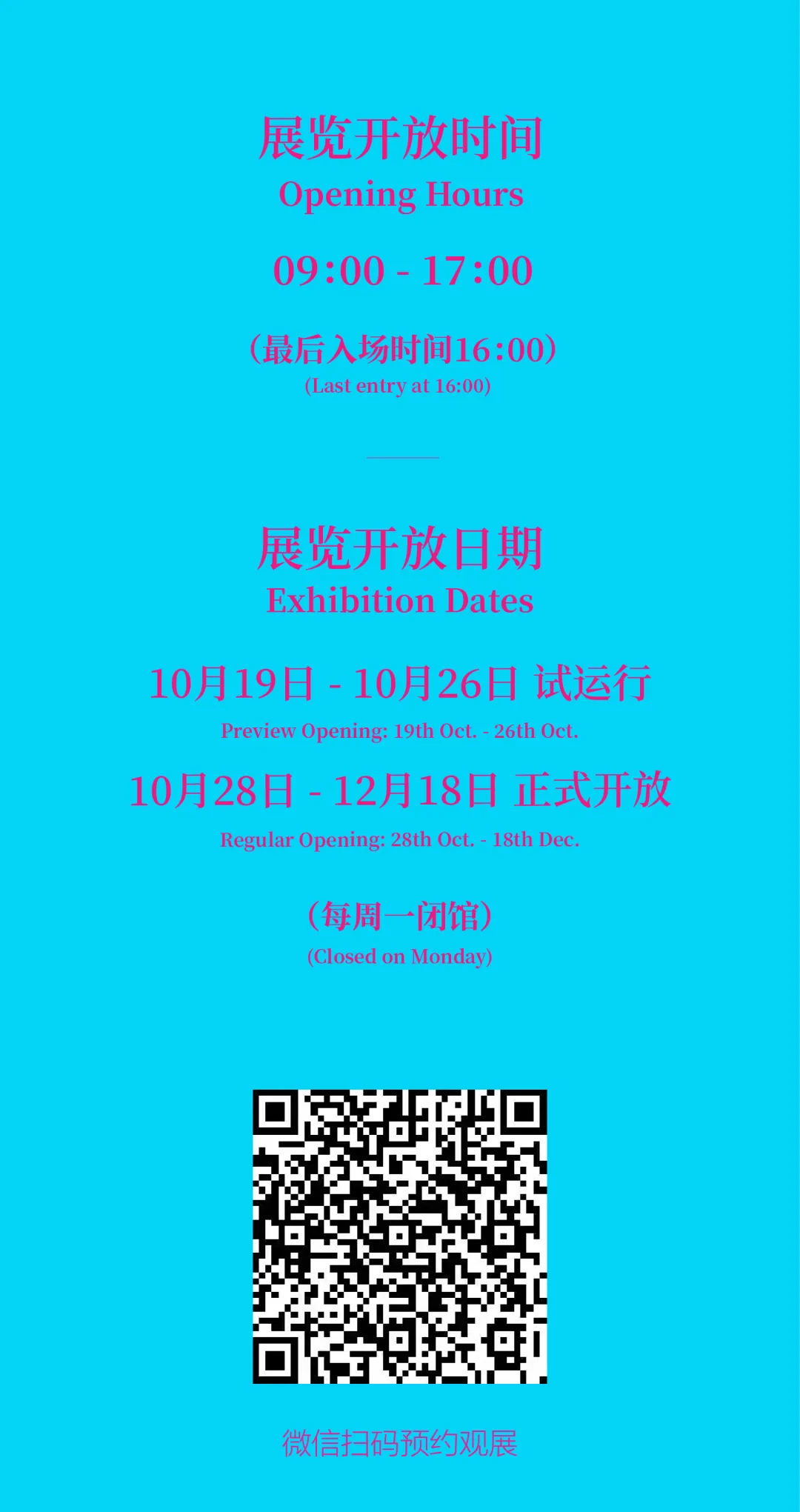

展览将持续至12月18日。

摄 影 |申 博 王文灿 唐经志 杜 杨

编 辑 |戴佳杰 戚馨纯

责 编 |刘 杨 王怡航

审 核 |刘海勇 方 舟 徐 元

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “中国美术学院” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。

天地人机 杭州艺术科技双年展 杭州余杭美术馆艺术展 艺术科技融合国际展览