- 0

- 0

- 0

分享

- 这才是日本史上最热烈的世博会

-

昨天

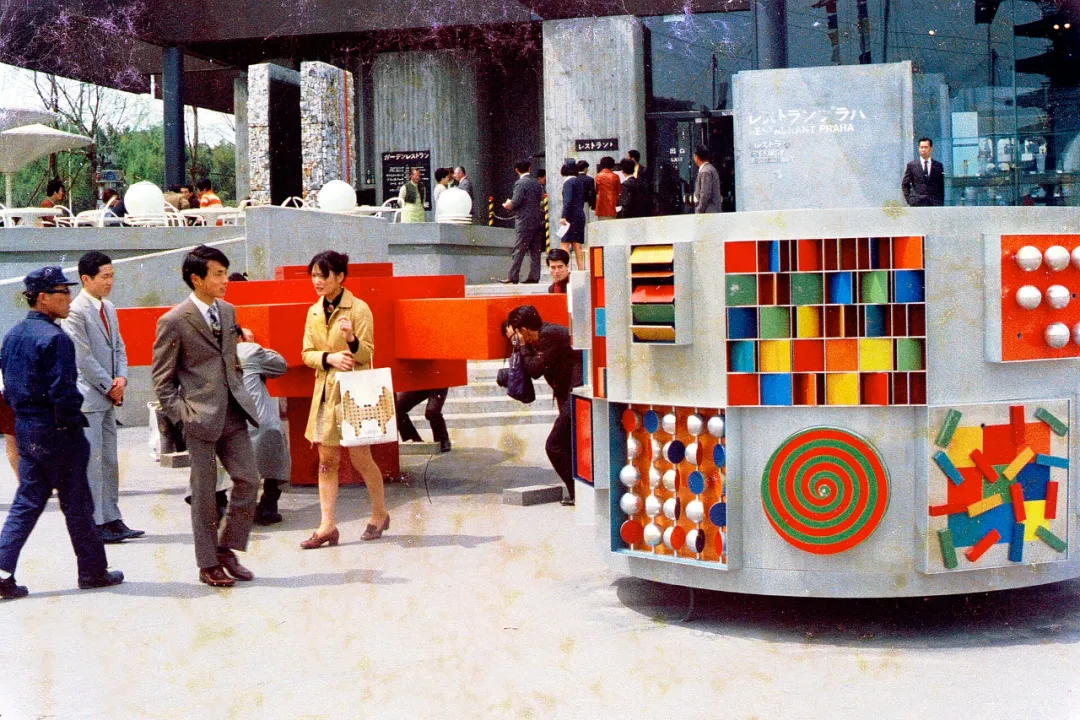

1970年的大阪世博会一共涌进了六千四百万名充满兴奋和紧张的观众,这是一个令人惊异的数字。他们是什么人?为什么会来到这个会场?又在会场经历了些什么呢?

1970年的大阪世博会

大致看来,大阪世博会的入场人数在三月刚开幕时并不多,不久之后眼看着人就多了起来,到了暑假,连日有超过五十万人拖家带口涌入会场,到了会期末段,甚至创下了一天有835832名人场者的记录。当时的报纸上有诸如“世博会叫苦不迭-—8万人导致未来都市瘫痪”(《每日新闻》,3月15日)、“涌向‘未来’的人潮”(《朝日新闻》,3月16日)之类的标题,到了九月,又出现了“孩子要被挤扁了”(《每日新闻》,9月6日)、“拥挤、一万人露宿”(《读卖新闻》,9月7日)、“被挤爆的‘残酷博览会’”(《朝日新闻》,9月7日)等标题。

人、人、人。从国际集市到位于北大阪急行线两侧的庆典广场有一座约三百米的天桥,那真是“堵塞的管道”。人们在上面只能慢慢蠕动。被踩到脚的孩子突然大哭大叫。保安人员被人潮吞没,不见踪影。在人堆的闷热和拥挤中,被挤得脚离地的人们火气渐大,甚至开始互相斥责。有一位父亲说:“孩子要被踩扁了”,然后将婴儿车扔到了下面的马路上。……人们一边被推搡着一边歇斯底里地叫喊着:“这种世博会鬼才要来”,在他们的脸上,充满了在购买高价门票后被当成超拥挤都市的试验品的愤怒。(《每日新闻》,9月6日)

1970年的大阪世博会举办现场,中央可见太阳之塔

就算这种拥挤程度只限于会期末段,但是,根据世博会协会的调查,观众在会场内的平均逗留时间为六个半小时,其中有四个半小时是在等待,因此“排队博览会”、“残酷博览会”之类的绰号应运而生也是理所当然的。每天上午九点一开门,涌来的人群往里猛冲的情景被称为“野牛冲锋(buffalodash)”,他们在烈日下默默地排好几个小时队的身影震惊了来自国外的访客。人们交纳昂贵的入场费,为了等待而排队,不断地从一个馆跑向另一个馆。

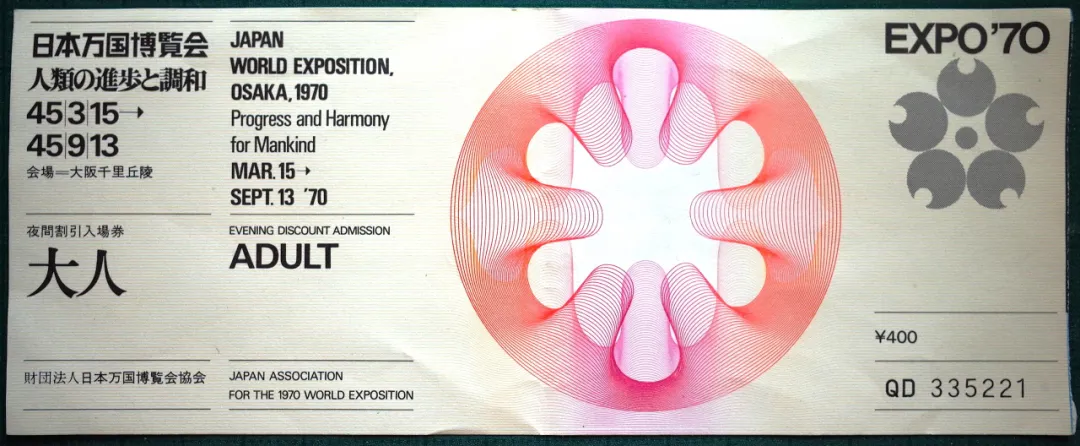

夜间入场券

人们在这里看到了什么呢?黑压压一片的日本人默默地排队,好不容易进了展馆,却又为了去下一个展馆排队而无法静下心来看展示,只是匆匆在馆内跑一圈。美国馆的接待人员说:“我只能认为日本人是为了盖章和签名而来到会场的。……等待了那么久才入馆,但有人却对展示品毫无兴趣,仅用四分钟就逛完了美国馆。”(《读卖新闻》,9月9日晚报)苏联馆的宣传人员则说:“有不少人一入场就在灯光昏暗的地方躺下来,然后鼾声大作。他们是为了什么而排队的呀。”(《读卖新闻》,9月9日晚报)涌进展馆的人们几乎从不向负责接待的工作人员提问,不认识的人之间也极少交流。

住友童话馆

最终,下面这样的发言就成了当时日本人平均的世博会体验:一位来自群马的男性说:“看见了什么?我不知道。有巨大的房子,密密麻麻的人,买什么都很贵。”另一位来自静冈的男性说:“你问我看见了什么,我哪知道。因为我是来看‘世博会’的。”什么东西都无法静下心来看,也无法互相交流的世博会。但正是这样的世博会吸引了超过这个国家总人口一半的人们的狂热参与,他们忍受着长时间的等待,而且一直到后来都在谈论着世博会。

东芝IHI馆

这种全民性的狂热和过度的拥挤是在筹备世博会时没有想到的。实际上,世博会协会在准备阶段作为会场规划、交通规划和设定人场费用的基础而设想的入场人数是大约三千万人。准确地说,即使是在离开幕还有三年的时候,协会设想的总入场人数最低为2857万人,最高为3703万人,只有最终实际入场人数的一半左右。

问题在于这种想去看世博会的人数激增是如何产生的。人们对于大阪世博会的关心在大阪和其他地区之间有着显著差异,这从一开始就是个问题。实际上在大阪周边,自从获得举办权之后,世博会的人气就居高不下。早在1965年,大阪刚获得举办权,“祝贺世界博览会在大阪举办”的招牌和广告气球就布满了街道,关西地区的媒体版面出现了诸如“自太阁大人以来的社会革新”、“世博会的经济效果三兆日元”之类的吸引眼球的标题,如果坐出租车的话,司机也会跟你说:“世博会会让景气变好吧。”(《世博会读本1966年版》)

但是,这种一早开始的世博会人气只限于大阪及其附近的县。从全国范围来看,即使到了离开幕只剩一年时,民众对于世博会的兴趣仍没有高涨起来,世博会“无法成为每个家庭茶余饭后的谈论内容”,这被看成是有问题的。因此我们可以认为,随着开幕的临近,世博会人气在攀比效应下高涨一事的背后有着时代特有的某种原因。

一方面,涌向大阪世博会的大批人群中确实有很多是有组织地被动员来的,这是事实。实际上,国铁和农协进行了彻底的有组织的动员,据说,“富山县农协从约十万人的农业人口中派遣六万五千人去了世博会。在某个小镇,当地的权威人士在车站举行世博壮行会以激励大家,简直就像战时送别出征士兵的场景”(《朝日新闻》,1970年9月9日晚报)。在学校,文部省的指示是尽量把课堂带到世博会上去,不仅教师们的世博会旅行被当成“进修”看待,而且修学旅行中也常常有参观世博会的行程。

描绘1970年世博会的邮票,上面有国铁的磁悬浮列车和古河馆

野口武彦很重视这种有组织的动员,认为大阪世博会是“动员民众参加‘节日’和‘玩乐’的综合演习”。在世博会上,“所有信息的垄断、信息传达通道的占有、信息量的管理和操作等都以最大规模在运行。不仅如此,被提供的信息在不动产业、交通业、旅行业、宾馆业等行业之间催生出了具有相乘效应的需求,将国内民众动员去奇妙的未来宗教的圣地巡礼”(“70年代的离奇白日梦”,载《朝日杂志》1970年6月28日号)。

不过,即使从上述舆论调查的结果来看,也不能说人们去参观世博会只是这种有组织动员的结果。应该说,“世博会”与这个国家民众自身的幻想性是难分彼此地融合在一起的。例如,住在东京的一位主妇在题为“不去世博会的修学旅行很残酷”的读者来信中写道:“在照片、电视上看到的新奇和有趣的建筑,象征未来的会场,就算已过中年的我这种主妇也有想去看的好奇心,更何况能吸收一切、正在不断成长的初中生呢,真想让他们去参观一下。”(《朝日新闻》,1970年3月22日)

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号一览扶桑 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。