- 0

- 0

- 2

分享

- 苏州博物馆馆长:如何用一个个展览连接江南与世界

-

原创 2025-10-14

二十年,一座建筑如何沉淀为一个全国知名的文化地标,一座博物馆如何成长为连接江南与世界的桥梁?

苏州博物馆本馆明年将迎来建成的第二十年——这座由建筑大师贝聿铭先生设计的现代园林式博物馆,自诞生之初便承载着传递江南文脉、融汇东西方视野的使命。澎湃新闻近日就此专访了苏州博物馆馆长谢晓婷,回顾这座博物馆从当年的“建筑现象”成长为当下“文化现象”的历程。

苏州博物馆筹建始于1960年,其最初馆址位于太平天国忠王府,本馆由建筑大师贝聿铭设计,于2006年10月建成开馆,它遵循“中而新,苏而新”的理念和“不高不大不突出”的原则,将现代设计语言与苏州传统建筑美学相结合,成为当年现象级的新建筑。

地处苏州古城拙政园边的苏州博物馆本馆

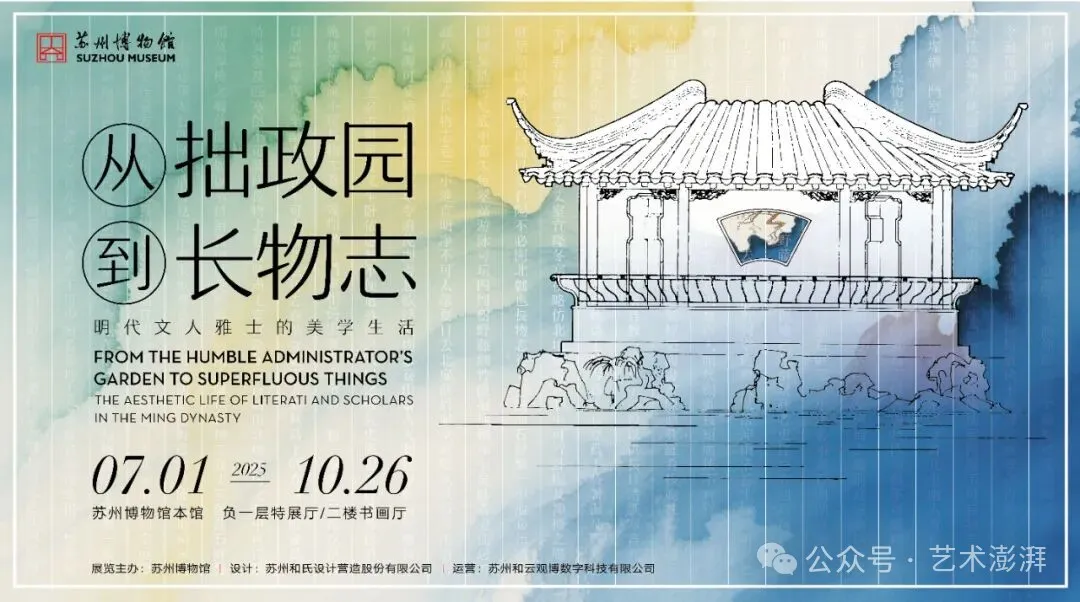

2012年起,苏博成功打造了“吴门四家” 系列特展(2012-2015年),包括沈周、文徵明、唐寅、仇英四位苏州籍画家的大型展览,使每个特展都成为书画界的年度盛会。2016年推出的 “清代苏州藏家” 系列学术展览,2021年又建成开放苏博西馆,2025年推出的年度特展——“从拙政园到《长物志》”与“从拙政园到莫奈花园”,都有着持续而深远的影响。

这几年来,无论是展馆建筑、展览、学术、文创,苏州博物馆几乎都成为国内文博界的顶流之一,且成为一种文化现象。在“立江南,观世界”的定位下,苏博持续构建起一套既具在地深度、又有国际视野的展览体系。

苏州博物馆馆长谢晓婷

苏州文脉与“立江南 观世界”的定位

澎湃新闻:苏博这次“从拙政园到莫奈花园”呈现的是东西方园林文化的对话,想先请你谈一下这个展览的背景以及苏博这几年在展览策划方面的定位与想法。

谢晓婷:现在苏州博物馆的slogan叫“立江南、观世界”,希望通过这两个不同的定位,来架构苏州博物馆展览的体系。我们更多的是想通过东西方的文物对比,能产生一个文明交流互鉴的场域。

比如这次园林展,其实就是在讲苏州古典园林。展厅里列出了评上“世界文化遗产”的突出普遍价值一共是九条,只要符合一条就够了,但苏州古典园林满足了八条,这在世界文化遗产里是不多见的。

苏博“从拙政园到莫奈花园”展出现场

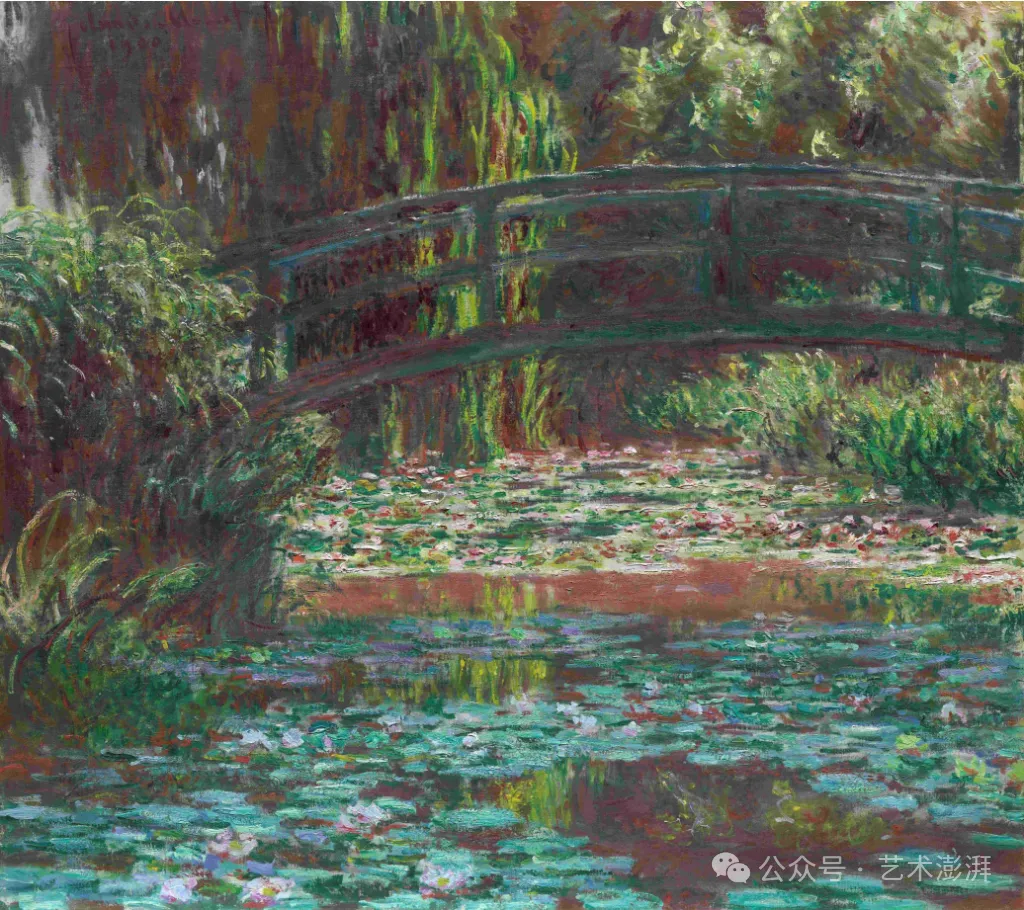

正在苏博展出的莫奈《睡莲池》(Water Lily Pond)

但我们在解构中西园林的同时,也非常具象地在苏博本馆展示了“从拙政园到《长物志》”展览,我们是想通过一个大的宏观和一个比较微观的具象案例,能让观众感受到,一是苏州古典园林的美,二是明代或者明代苏州文人的精致生活。

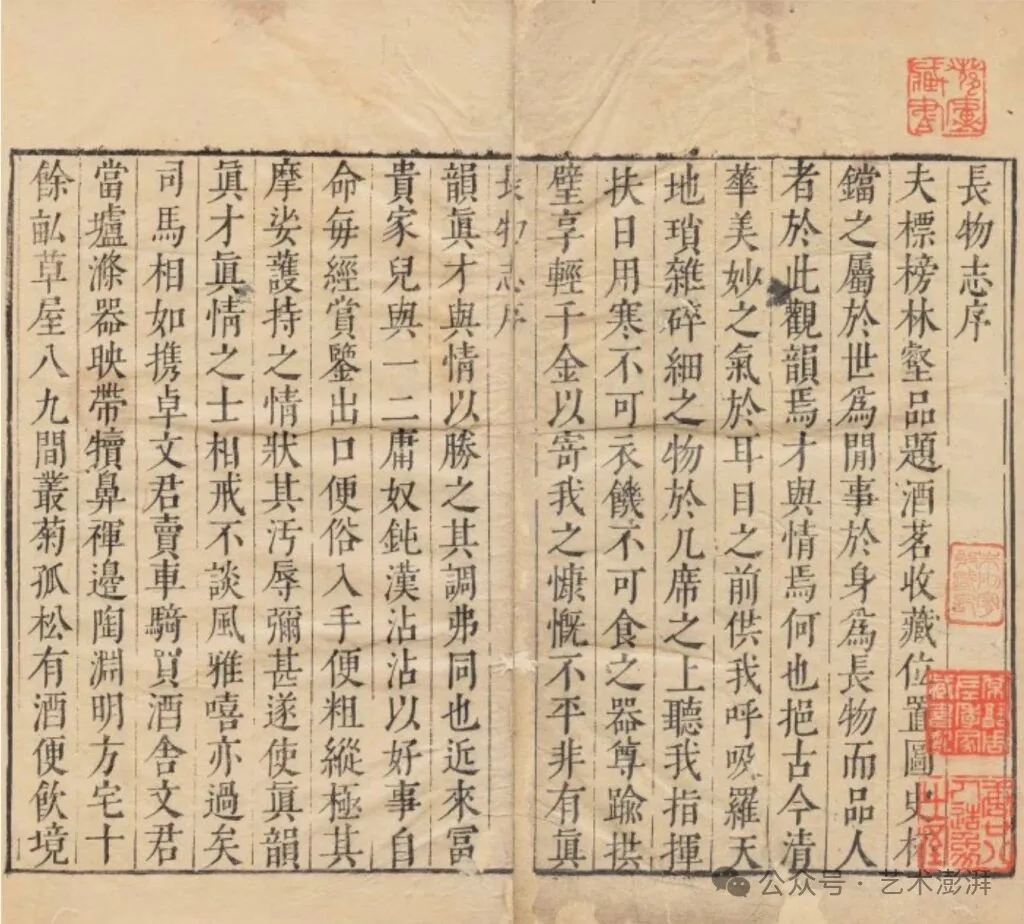

当年文震亨写《长物志》时候,帮他写序言的是同时代一位画家,当时他就问文震亨,说你们家在苏州有这么多园林,为什么还要写一本书?文震亨的回答特别符合我们现在做展览想要告诉观众的——他说他体验的是当时最好的文人生活,他想把文人生活的审美标准延续下去。我们做这些展览,也是为了把这样一个文人的审美与文明、苏州的文脉更好地传达给观众。

就像我们现在坐在这儿对话,就是贝聿铭先生设计的紫藤园。正因为有了文徵明当时设计拙政园时种下的那棵紫藤,贝老才会想着要嫁接一株紫藤到新馆,他希望能传递苏州的文脉。

正在苏博展出的文震亨 《长物志》 明末刻本 宁波天一阁博物馆藏

澎湃新闻:这次的“从拙政园到莫奈”特展,您觉得有一些什么创新和创意的地方吗?

谢晓婷:其实我觉得这个展览做起来比之前的展览复杂一点,因为这个展览之前在故宫博物院展过,接下来还要去宁波,中间是苏州,但展厅又不一样。在故宫的时候更强调宫廷文化,到苏州要更多地链接在地的文化,就是苏州园林的文化,它不是一个单独的展览,有可能是三个或者四个展览,但要在这三四个展览里,能把苏州特色表现清楚,这是比较难的一点。

澎湃新闻:在选择展品中,你们有什么自己的考量呢?

“从拙政园到《长物志》”展览海报

谢晓婷:其实最早是想通过“为什么有园林”这样一个问题讲起,所以在前面呈现了魏晋南北朝的文人精神,再具体过渡到拙政园这个案例,然后再到中西文化交流互鉴的案例,比如说圆明园,到西方的园林,最后再到莫奈花园。本馆与西馆推出的两大展览“从拙政园到《长物志》”、“从拙政园到莫奈花园”,一个是微观个案的解剖,一个是宏观角度,希望大家如果有时间的话可以两个展览一起看,这样有可能更能了解到江南文化和中国传统文化的体验。

我们的“近代大家”系列还在做,第一个是章太炎,第二个是李根源,今年是何澄(何亚农),明年是柳亚子。其实我们是有一个逻辑的,等到明年年底,就把整个江南文化的三部曲全部讲完。从2012年开始的“吴门四家”,到“清代藏家”,再到“近代大家”,苏博花了十来年时间,用12个展览讲了苏州500年。对苏州500年文化的发展,艺术的传递和嬗变,是一个非常广泛的传播吧。

从个人切入讲述大的文化背景

澎湃新闻:一直感觉苏博展览要呈现的素材很多,选择的空间很大。

谢晓婷:是的,所以我们都是以个人来讲大的背景,比如“吴门四家”,并不仅仅讲他们绘画上的成就,还讲到了当时明代社会、经济、园林各方面。2013年其实我们每个月都做一个讲座,讲方方面面,说到清代藏家的时候,其实是通过他们收藏的故事,讲清代社会的经济发展。

苏州博物馆毕竟是苏州综合性的博物馆,最重要的一个责任是传递苏州历史文化,或者说传递一个以苏州为代表的江南历史文化的职责,这些展览也见证了苏州博物馆一代人的成长。我们再回望2012、2013年做的“吴门四家”系列展,那时的策展团队,现在有的是馆长、副馆长,有的留美成为博士后了,有的已经在中国文博领域有自己的一席之地了。这十几年不仅仅是苏州博物馆在成长,策展团队的这批人也在成长。

我是学近现代史的,但我第一个策划是“吴门四家”,开始真的需要不断去学习。我依旧能记得,从沈周的一幅画里能看到,沈周题跋讲他和朋友们去西山看杨梅,只尝到了一颗杨梅就想到文徵明不喜欢吃杨梅,因为他牙口不太好。他喜欢喝宜兴的阳羡茶,喜欢用无锡的惠山泉泡宜兴的阳羡茶,他可能是个近视眼,他八十多岁依旧能写蝇头小楷,如果不去具体做一个展览,是不可能知道的。

2013年苏博文徵明特展,牛津大学艺术史讲座教授柯律格(左)与谢晓婷

为什么我喜欢在博物馆工作,就是博物馆会让你不断地学习,会发现你有很多的弱项需要补充,渐渐的,知识、阅历也在成长。

澎湃新闻:刚才说到文徵明牙口不好,感觉到这样一个古人不再是冷冰冰的,他非常鲜活的在你眼前了。

谢晓婷:是的。做唐伯虎大展的时候,当时极力想告诉观众,唐伯虎不是一个喜剧人物,而是个悲剧人物。当时在做“唐伯虎特展”文创的时候,特地做了一个文创——“唐寅泡”,开发了四款茶,希望用一杯茶的时间让你体验唐寅的一生,把唐寅非常重要的人生节点写在茶包上,让观众用一杯茶来体验唐寅的一生。我们在文徵明展览的时候开发的文创就是文徵明的手植紫藤种子。

澎湃新闻:据说你们的文徵明的手植藤文创卖得特别火。

地处苏博园林部分的文徵明手植藤

文徵明手植藤文创

谢晓婷:当时被《人民日报》评价为最具生命力的文创产品,它的创意就来源于现在我们聊天的位置。当时我与日本东京国立博物馆的馆长在聊天,抬头看看,紫藤的荚结起来了,馆长就和我们说,可以把种子摘下来,因为紫藤是很好生长的,把紫藤的种子再拿去种,感觉有一个文脉的传递。正好那时候要办文徵明的展览,我们也在考虑开幕式礼品,不能太贵但又要有意义,所以就把紫藤的三颗种子包装好作为礼物。现在能看到很多观众给我们反馈,他们的紫藤已经发芽了或者长高了,或者已经结了下一代紫藤了。通过一件文创把观众和博物馆进行非常有效的链接,这是情感上不可替代的部分。

澎湃新闻:能透露一下比如文徵明手植藤种子,一年能卖多少吗?

谢晓婷:它并不是我们卖的资金量最高的产品,种子年成好的时候大概差不多一千盒,年成不好的时候,大概在700-800盒,38元钱一盒,所以就能算出来每年卖多少。

贝聿铭留下的并不仅仅是一座建筑

澎湃新闻:记得20多年前贝老刚设计苏州博物馆的时候,其实还是有一些争议的。

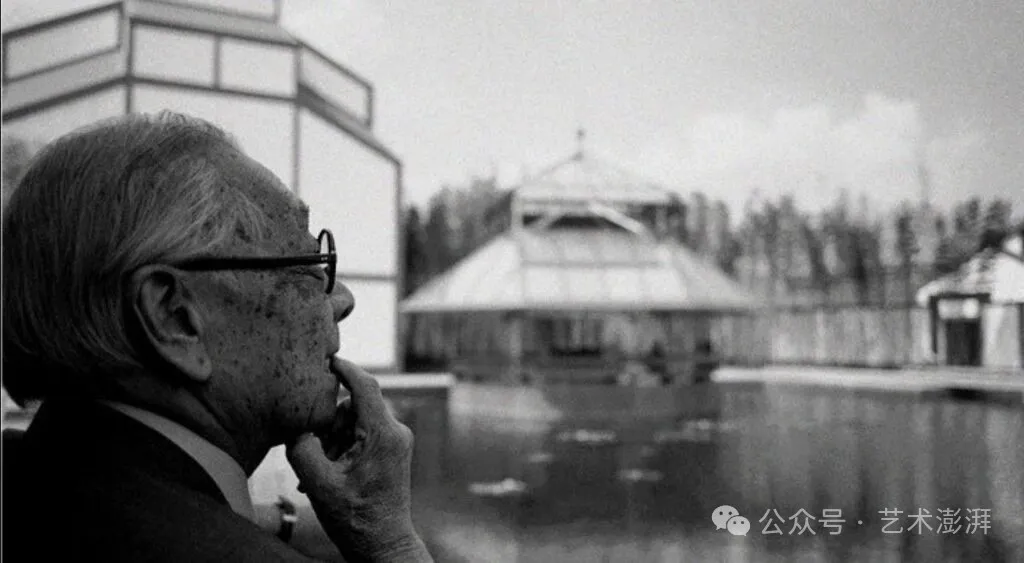

谢晓婷:贝聿铭先生留给家乡的不仅仅是一个建筑,首先,他让博物馆建筑本身成为了一件展品,这个理念在当时的中国博物馆界是没有的。

另外,当时博物馆展厅都是非常暗的空间,就是为了凸显文物。贝老改变了中国博物馆界的第二个理念就是,博物馆是可以有光线的。贝老给我们这一代博物馆员工的启示是,更重要的是做事情要做到非常极致。

你如果看苏州博物馆的建筑,你会发现贝老是非常极致的。每根线都是对齐的,比如这个门的这根线跟下面地砖的线是对齐的,跟上面的梁、花架都是对齐的,所有都是一根线。他能要求施工单位这么极致地去完成他的建筑布局,是非常难的。20年之后再去回望他的建筑,他的设计,包括他当时为了实现设计而做出的种种努力,都非常值得回味。

贝聿铭先生已经过世了,我们现在对待这个建筑,就像对待国宝一样去维护好,这就是接下来博物馆要做的事。

贝聿铭先生在苏博

苏州博物馆本馆

明年是苏博20周年,我们初步想把贝聿铭设计的所有博物馆都集结起来,成立贝聿铭先生设计博物馆的联盟,包括法国的卢浮宫,德国的柏林历史博物馆、日本美秀博物馆和卡塔尔博物馆,在20周年庆典上把这个联盟成立起来。最后的一个想法,我是想把贝聿铭先生设计的这些博物馆,联合申报世界文化遗产。

苏州博物馆已经没有淡旺季了

澎湃新闻:暑假期间我们做过一个专题,聚焦博物馆的预约难问题,苏州博物馆两馆中,本馆的预约很难,苏州博物馆怎么来面对?

谢晓婷:其实我们开了西馆之后,一定程度上缓解了本馆的压力,西馆还专门设计了探索体验馆,针对3-12岁的青少年。在探索体验馆的基础之上,要成立一个“博物馆学校”的概念,我们要做到三个覆盖,全年龄、全人群、全兴趣的覆盖,所以现在苏州博物馆两个馆一年要做三千多场的教育活动。我们希望这些教育活动能覆盖到每一类人群。

苏州博物馆西馆

现在西馆是免约的,本馆为什么现在还要预约?因为面积实在太小了,想来的人太多了,我们还是要控制一点人流。西馆的场地比较大,我们也希望更多的人能去西馆参观。

苏州博物馆2018年观展的峰值是318万人次,一到节假日观众围着苏州博物馆转一圈,如果排队一定要转到拙政园的后门,这一带空间有限,所以后来才会用预约制。

现在苏州博物馆本馆已经没有淡旺季了,就是天天约满的状态,旺季是票一放出来有可能五分钟就抢完,淡季是提前两三天就约完。

澎湃新闻:而且通过连续几年的暑假,尤其这五六年,文博特别火,你感觉到观众有什么不一样的地方?

谢晓婷:其实我觉得观众也在迭代,我一直说我们的观众其实现在已经是2.0版的观众了,十多年前是中老年观众多,但十几年过去了,你会发现年轻人是整个博物馆参观的主体力量,这些观众的知识储备明显提升。为了应对这些迭代的观众,博物馆人自身的知识储备就要不停地更新。

一个可以让人回家的地方

澎湃新闻:作为博物馆来说,藏品是蛮重要的,苏州博物馆不光是面向古代,也是面向未来的博物馆,你们藏品的结构,怎么样面对下一个几十年或者百年?

谢晓婷:我之前一直说苏州博物馆是一个非常穷的博物馆,我们的藏品一共2.5万多件,当然有种种历史原因才导致苏州博物馆有这么少的藏品,但苏州文物鉴定评估中心已经整建制合并进苏州博物馆了,他们的藏品也成为苏博的收藏品,苏博一下从“穷人”变成“富人”,通过两年的移交和点交之后,苏州博物馆的藏品有可能一下就到20多万件。依托这些藏品,我们是在边点交,边策划展览,明年有可能就要把本馆的基本陈列再更新一下,同时,也会依托这些文物商店的藏品,策划更多的原创展览,更多的让中国文化走出去。

澎湃新闻:对于苏州博物馆,还有一种感觉,这似乎是一个可以让人回家的地方。

谢晓婷:我希望苏州博物馆,观众进来会觉得这是一个温情的博物馆,观众若干年后再回想来此地参观的经历,一定是温情或者含情脉脉的感觉。

澎湃新闻:现在苏州的博物馆、美术馆生态挺有意思的,可能也是中国地级城市中最有品质的,您怎么看待苏州当下的艺术与展览生态?

谢晓婷:我讲文化多元化,不能说一个城市只有苏州博物馆一家一枝独秀,我希望观众能看到更多的博物馆,能感受到整个苏州2500年的历史文化积淀。苏州现在有127座博物馆和美术馆,我们希望苏州的文博界给大家提供一个多元化的文化供给和文化服务,观众来一次就能看到不同类型的展览。

其实苏州博物馆一定做不到像国博、故宫这样叙事宏大,你看我们从来不做“中国古代玉器展”“中国古代金器展”,每个博物馆要根据自身博物馆的定位来策划,我们是“立江南、观世界”,我们就是在做江南文化的传承和中西文化的交流互鉴,在网站上看,苏博的文创和故宫的文创不一样的,苏博的文创一定是婉约的。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “艺术澎湃” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。