- 0

- 0

- 0

分享

- 贾力苈:摄影机不要停还是身体不要停? 实体剧场直播中的观演体验

-

2021-09-19

导读

疫情期间的线上戏剧探索,再次向剧场与其他屏幕艺术媒介的界限发起挑战,这其中实体剧场直播在观众感知层面对现场感、观演关系的再造,提供了一些值得思考的案例,同时也让我们重拾了演员身体之于剧场艺术的独特意义。

正如赛博格挑战了人类存在的本质,数字终端在观演关系中的介入,乃至作为观演的唯一中介,让剧场艺术与其他艺术的边界再次受到了冲撞。2020年疫情影响下被迫加速的线上戏剧探索转瞬已满周岁,即使我们确定这只是剧场艺术的一种暂时选择,戏剧终将在剧场里延续生命,这段至今仍在持续的特殊创作经历与观演体验也已经成为剧场艺术发展链条中不可或缺的一环。无论是实体剧场直播、云视频(ZOOM)剧场还是线上作品展演,没有了观演双方实时共处同一空间的体验,世界各地的剧场艺术创作者们面对的是同样的困境,需要解决的是同样的难题:以屏幕作为与观众保持联系的唯一媒介,线上戏剧在什么程度上得以区别于电影、动画、游戏、虚拟现实,从而保持自己的艺术独特性?而怎样有效的参与有可能为观众提供一种近乎剧场观演的独特体验?

相较于疫情期间线上戏剧的其他类型,实体剧场直播以其直播(实时性)和几乎一镜到底的摄影机运动方式,实现了一种剧场时空从线下到线上、以屏幕为中介的对位置换。一方面,这种形式不可避免地形成了与其他依托屏幕跟观众互动的娱乐形式(如影视剧、直播和游戏等)近似而模糊的特征;另一方面,它也让剧场艺术与其他媒介融合的现象,以一种极端的方式呈现在我们面前,迫使我们思考。

互动性:电影、游戏还是戏剧?

线上戏剧再次将互动性推到了我们用以区分各种媒介的重要分界点。如果说,我们暂时还可以将电影和游戏之间主要的界限描述为一种信息交换方式的不同,即电影观众无论做出什么行为,都“不会改变(观看)对象本身,或是以一种明显的方式参与对(观看)体验的排序或者其他选择之中”[1],那么,随着互动电影的出现与流行,以及观影屏幕私密性与可移动性的提升──想想公交车、地铁上以倍速播放观看影视剧的乘客,或是在家观影随时暂停起身离场或回来倒放、重置时间继续播放的体验──游戏曾经引以为傲的,对于游戏玩家而言“以超越其他媒介的方式体验和操纵时间”[2]的特点,也在被不同媒介的观众在不同场合分享和消解。

卢平导演《十诫》

不过,至少就电影和游戏而言,互动的程度依然可以作为区分两者的重要指标,而对搬到线上的剧场直播来说,相较于电影,线上戏剧创作对游戏互动思维的借鉴更加直接。实时聊天、线上投票、赋予观众虚拟角色扮演等,这些互动成了用以确认观众在场,并与其发生即时信息交流的方式。当然,与线下剧场的观演互动一样,往往只有那些真正参与剧情,乃至对角色在情节中的走向有影响的观演互动,才会被认为是有效的观演互动,也更让观众有参与感。如德国导演卢平(Christopher Rüping)改编自基耶斯洛夫斯基同名电影的系列剧场作品《十诫》(Dekalog),通过观众实时投票,推动角色最终完成带有道德困境色彩的两难选择;西波美拉尼亚剧院创作的《僵尸客户》(Customerzombification)则干脆让观众成为玩家,操纵由真人演员出镜饰演的游戏角色,通过在线为演员选择道具、装备,推动情节的走向;而皇家莎士比亚剧团灵感取自莎翁《仲夏夜之梦》的《梦》(Dream),则让观众化身为森林里的萤火虫,照亮主角精灵帕克在虚拟世界中穿梭的路。

卢平导演《十诫》

上述种种举例,虽然在不同环节、不同维度为观众提供了物理意义上的参与——当然,对于屏幕前的观众而言,这主要是通过点击鼠标和敲击键盘来完成,从而使其形成一种与真人演员实时共处虚拟时空的交互式体验,或如皇家莎士比亚剧团总监格雷戈里·多兰(Gregory Doran)所说,实现了“观众们无论在哪里都可以影响现场表演”的效果——但是,无论如何,就线上戏剧而言,现阶段这都只能算是一种游戏对戏剧创作的单向度输出。因为相比于游戏中玩家通过点击鼠标、敲击键盘来控制角色、转换时空,甚至可以随意完成时空的变形和加速、放慢,或是存储、重置等,线上戏剧所赋予观众(玩家)的操纵体验只能说是有限的和暂时的。

正如有学者在讨论游戏与电影的融合时提出的问题——“为什么要融合?融合是一种有利的策略抑或只是肤浅的噱头?……(这)在何种意义上不是一种‘干扰’而是实实在在的‘推进’与‘增强’?”[3],类似的提问可以抛给所有无论主动或被动致力于媒介融合发展的创作思维。与电影是一种时间体验不同,剧场艺术更依赖于空间感,就线上戏剧而言,创作者面对的更大挑战在于:其所面对的观众不仅是静止坐着看戏的观众,而且是隔着屏幕静止坐着看戏的观众。芬兰建筑学家尤哈尼·帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)在其研究中反复强调的一点正在于,建筑空间作为中介,得以“减缓我们对世界的体验,并使之成为我们体现自身存在的组成部分”[4]的重要性,与之对应的则是“电脑成像,倾向于通过将设计过程转化为被动的视觉操作,一种视网膜之旅,将我们广阔的、多感官、同时同步的想象力扁平化”[5]。基于数码技术对观众感知方式、想象力的影响特点,不仅是线上戏剧,而且包括实体剧场,强化观众对自身在场的感知,已成为剧场艺术创作者孜孜以求的观演效果──无论是米夏埃尔·塔尔海默(Michael Thalheimer)和乌利希·拉舍(Ulrich Rasche)的舞台上那些凝聚身体姿势与能量,面向观众的高分贝吼叫,还是寻求与观众进行感官,尤其是物理接触的沉浸式、互动式演出。

就线上戏剧而言,即使是实体剧场直播,屏幕所呈现的依然是一个二维画面。如同电影通过摄影机的运动构建画面的纵深感,实体剧场直播的空间体验依然依赖于镜头的运动,换句话说,这种空间感的营造,从演员的身体交由摄影机来完成。那么,面对镜头的身体如何有效参与剧场空间的营造?作为观看对象的演员身体与镜头的关系到底是矛盾的,还是可以通过摄影机的运动而形成某种融合,生发出新的意义?或者说,在什么意义上,实体剧场直播得以超越包括英国国家剧院现场(NTlive)在内的对舞台演出的机械再现,而成为一种观众在屏幕前实时经历的剧场体验?这就需要我们将讨论的核心,从屏幕转向坐在屏幕前的观众。

现场感还是再造现场感

对于理解舞台上摄影机和屏幕前观众的关系,柏林人民剧院与洪堡大学人类世剧团(Theater des Anthropocene)合作的《人类,暴君(俄狄浦斯)》(Anthropos,Tyrann)可以最直接地让人感受到一种信息交互的实现。《人类,暴君(俄狄浦斯)》采用360°的拍摄与直播,这在赋予观众观看视角自由选择权,以及实现以往剧场观演中无法实现的观看视角(比如从剧场顶部看向舞台,或是视点在舞台上随意游走)的同时,更重要的在于,因为演员多数时间对着镜头表演,相较于打破“第四堵墙”,让观众与演员获得亲密感,这部作品通过摄影机看向看着演员的观众,使得观众更像是被赋予了一个重要的匿名角色,并且作为剧中角色对话的重要对象,即所有人类。这与作品借助《俄狄浦斯王》讨论人类因为自身发展而忽视对自然、经济的破坏的主题,形成了视觉上的意义指涉与互文。

不难承认,剧场艺术从不以追求真实感和连贯性见长,这与电影视听语言通过剪辑追求的效果大有不同,剧场艺术是因其假定性而获得独特的艺术魅力。然而,当面对镜头时,剧场艺术的假定性是应该完全转化为一种镜头语言的表达方式,还是能够实现甚至创造一种得以强化这种假定性的视听逻辑?换句话说,摄影机在舞台上的运动,是否能够增强在线观演的观众的剧场体验感?这大概就是线上戏剧得以寻求自身媒介特点的重要标志。线上戏剧创作者为了强化观众的虚拟剧场体验,确实做出了不少努力,除了通过摄影机的引导,尽可能让观众在屏幕上感受到剧场空间的纵深感,有的甚至设置有虚拟衣帽间、在线聊天室等,然而这些手段显然只是在表象上复制了观众的剧场观演记忆,我们更期待的是一种作用于观众感知层面的在场感的强化。

卢平导演的《只是世界末日》

如果讨论剧场美学与镜头语言的矛盾,可能没有任何一个剧种或形式会比戏曲与摄影机的相遇更加具有说服力。胡芝风以刘琼拍摄戏曲电影《李慧娘》为例时就提到,“戏曲的歌舞化以及虚拟表演,与影视的写实和‘蒙太奇’是有矛盾的”[6],这尤其表现在对戏曲圆场的处理上,即如何既让屏幕前的观众有真实感,又能够保留戏曲圆场的虚拟本质。在戏曲《李慧娘》中,演员以圆场表现角色在地府中的闯行,但“到了银幕上,观众就会感觉人物在原地‘兜圈子’,会很别扭”。为此,导演“创造性地把摄影机放在摄影棚中间,让我围着摄影机跑圆场,镜头随着‘圆场’移动拍摄,既保住戏曲的圆场功,又让银屏观众有真实感,表现人物在向前进。这样,既保留戏曲的‘圆场’技艺,又使观众视觉上感觉李慧娘一直在向前进,解决了虚拟身段与银幕写实感的矛盾”。[7]在这里,演员身体的运动轨迹超越了对视听语言的思考,成为构建观众感知剧场假定性的重要逻辑。

正如阿皮亚所强调的,“我们不再寻求去创造森林的幻觉,而去创造处于森林气氛中的人的幻觉”[8],就线上戏剧而言,相比于为观众营造线下剧场的现场感体验,不如通过摄影机前演员的身体,为屏幕前观众的感知再造一种在场感。德勒兹充满诗意的情动概念,对孜孜以求现场感、肉身感的剧场艺术创作者来说,不论线上线下,都有着极强的吸引力。通过屏幕与观众邂逅,线上演出如何对观众身心造成影响,让其情动,是再造在场感的重要起点。香港艺术节期间,斯科特·西尔文(Scott Silven)的《心灵旅程》(The Journey)给出的答案是听觉:戴上耳机,环绕式立体声在对注意力的强化上效果显著。不难注意到,疫情期间几乎所有线上戏剧直播的导赏中,主创都会温馨提示“为了获得更好的观剧体验,请您戴上耳机”,而纽约公共剧院干脆开始创作音频剧场(这不难让我们想起经典的人艺广播剧)。从注意力出发,“相比于声音、静止图像或单纯的移动影像,将移动图像与声音相关,更能够吸引观众持续性的注意力,因为当呈现图像和声音时,观看者/听众会构建听觉和视觉的再现形式,并在它们之间建立联系”[9],然而,这显然只是一个工具或元素,而非一种完整的具有美学风格的线上剧场语言。

在多数实体剧场直播作品中,手持摄影机在舞台上跟拍演员,借助摄影机在舞台上的游走,得以保留舞台时空运动的特点,并且看似让观众尽可能有与演员同处一个空间的感觉,从而在那些近景或过肩拍摄镜头中,与演员更好地形成认同感,比如荷兰剧团尼特酒店(Nite Hotel)的《万尼亚舅舅》等,然而,若要真正让观众形成一种在场感,则需要演员的身体与镜头形成更加有效的互动。

卢平导演的《只是世界末日》(Einfach das Ende der Welt),改编自法国剧作家尚-吕克·拉高斯(Jean-Luc Lagarce)的剧本[10],讲述一个身患重病、多年未归的儿子回家面对家人的心境。在苏黎世剧院的直播演出版本中,演员本雅明·利利(Benjamin Lillie)饰演男主角,但使用了自己的名字和年龄。演出前半小时,利利通过手持摄影机(主观视角)带领观众依次观察舞台上再造的“家”,从客厅、厨房到卧室,同时通过“家”中的镜面(窗户、镜子等)让观众意识到摄影机的在场。而在中场休息的15分钟里,舞台上的所有道具、“家”的布置被全部清空。下半场,在空荡荡的舞台上,原作中的主体部分──主人公回家与家人相见──才正式展开。有意思的是,当家人们依次出现在舞台上(观众的视野中)时,我们会发现,演出前半程,通过镜头特写的元素(比如衣服、墙上的海报、装饰等)会以各种形式(穿着或作为服饰的元素)出现在演员身上。由此,就这部作品而言,舞台对观众联想的唤醒,是对剧中角色的家的想象,经由摄影机,交由观众去完成。

《最后一个人类》

止点剧团授权,穆雷(Ste Murray)摄影

该剧中演员与摄影机之间的互动,让这种符合剧场观演的理想关系得到了强化。在演出中,舞台上的摄影机不仅模仿角色之间对话的距离,让观众有一种在舞台上游魂似的在场感,而且,更多时候,当演员表达特定情绪或做出重要决定时,观众看向角色的同时,也会不时地看向镜头。因此,与其说摄影机让屏幕前的观众对角色更有代入感,或让两者形成了一种对话关系,不如说,在卢平的实体剧场直播舞台上,摄影机成了他用以实现间离与共情之间流动切换的重要媒介,由此赋予观众一种让·米特里(J. Mitry)所定义的半主观影像的在场,即“采用一个框入主人公的或全身或半身的影像,跟拍他的移动,和他一起去看,同时又只能看到他。影像始终是描述式的,且与主人公的视点相吻合”[11] ,一种会被角色注意、影响并唤醒想象能力的情动对象。

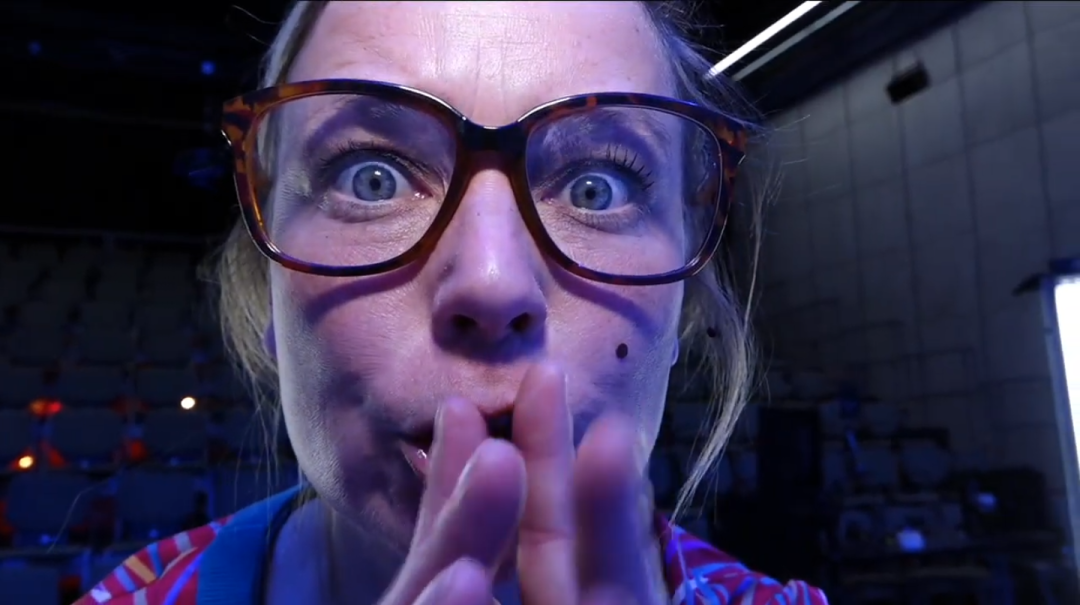

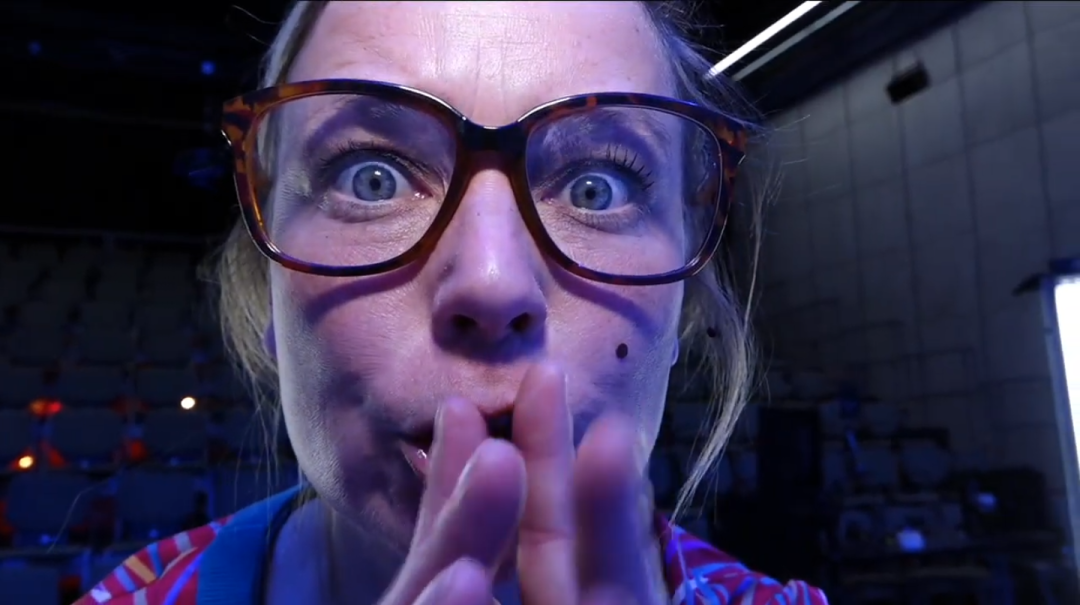

这种致力于对屏幕前观众进行情感或感知操纵的线上作品,还有爱尔兰止点剧团(Dead Centre)的《最后一个人类》[To Be a Machine(Version 1.0)]。虽然演出前剧团给每一位观众发布了指令,要求观众在观演前上传三段时长为五秒的视频,并在演出中出现在剧场直播画面的观众席里,但作品的创作意图并未止步于让观众在屏幕上看到自己这种镜像提醒,而是希望实现一种即使隔着屏幕,作品的意义依然取决于观众并最终生成于观众的大脑之中的体验。在《最后一个人类》的线上演出中,演员不仅对着镜头表演,同时会对屏幕本身进行指涉和调侃,比如主演杰克·格里森(Jack Gleeson)会开玩笑说:“在剧场看戏时,大概大家都会因为想上厕所而感到焦虑,但是现在,因为是线上,所以大家可以随时去上厕所。”与此同时,格里森走近摄影机,镜头切换为近景,他在镜头前隐藏双手,并发出类似小便的声音,但是,随着镜头拉远,观众得以看到声音的实际来源是格里森刚刚用双手往水杯里倒水。这种通过媒介的浮现,在唤起观众联想的同时,也赋予了观众一种观看的自觉。这在皇家莎士比亚剧团的《梦》中也形成了一种可借鉴的形式。《梦》的现场演出场所为朴次茅斯市政厅一个七平方米的表演空间,背后设置了一个LED屏幕,演员在屏幕前完成动作捕捉,而观众会看到最终在屏幕上呈现的虚拟森林空间,在演出中间,屏幕会将拍摄镜头拉远,让LED屏幕的边框露出来,让观众同步看到虚拟影像及其拍摄的过程,从而形成一种媒介意识。

《最后一个人类》

止点剧团授权,穆雷(Ste Murray)摄影

上述对卢平、止点剧团等作品的举例,实际上道出了线上戏剧如何通过模拟观众对剧场空间的感知和观演方式,实现一种观演现场感的再造。事实上,早在线上戏剧以前,因为技术的在场,无论是将摄影机架上舞台,让实时影像参与叙述,还是干脆以赛博格或人工智能承担表演功能,即使与观众同处于一个空间,演员的身体也已不再是唯一引领观众观看的媒介,即使是线上,这也将再次成为我们辨识剧场与电影、游戏等其他屏幕娱乐的核心要素。

(原载于《戏剧与影视评论》2021年7月总第四十三期)

(版权所有,未经许可禁止转载,转载合作请联系后台)

#作者简介

贾力苈:北京第二外国语学院教师。

注释

[1]The Routledge Companion to Video Game Studies,edited by Mark J. P. Wolf and Bernard Perron,New York:Routledge,2014,p.181.

[2]Christopher Hanson,Game Time:Understanding Temporality in Video Game,Indiana:Indiana University Press,2018,p.2.

[3]姜宇辉:《互动,界面与时间性──电影与游戏何以“融合”》,《电影艺术》2019年第6期。

[4]Juhani Pallasmaa,The Embodied Image-Imagination and Imagery in Architecture,Chichester:John Wiley & Sons Ltd.,2011,p.100.

[5]Juhani Pallasmaa,The Eyes of the Skin:Architecture and the Senses, Chichester:John Wiley & Sons Ltd.,2012,p.14.

[6]胡芝风:《戏曲美学精神的新载体──探索戏曲与银屏的契合点》,见胡芝风:《戏剧散论》,北京:北京时代华文书局有限公司,2016年,第72页。

[7]同注6,第74页。

[8]杜定宇编:《西方名导演论导演与表演》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第96页。

[9]R. Mayer and R. Moreno,“Aids to Computer-Based Multimedia Learning”,Learning and Instruction,2002,Vol.12,pp.107-119.

[10]尚-吕克·拉高斯:《只是世界末日》,罗仕龙译,《戏剧与影视评论》2016年第4期。

[11]让·米特里:《电影美学与心理学》,崔君衍译,南京:江苏文艺出版社,2012年,第271页。

正如赛博格挑战了人类存在的本质,数字终端在观演关系中的介入,乃至作为观演的唯一中介,让剧场艺术与其他艺术的边界再次受到了冲撞。2020年疫情影响下被迫加速的线上戏剧探索转瞬已满周岁,即使我们确定这只是剧场艺术的一种暂时选择,戏剧终将在剧场里延续生命,这段至今仍在持续的特殊创作经历与观演体验也已经成为剧场艺术发展链条中不可或缺的一环。无论是实体剧场直播、云视频(ZOOM)剧场还是线上作品展演,没有了观演双方实时共处同一空间的体验,世界各地的剧场艺术创作者们面对的是同样的困境,需要解决的是同样的难题:以屏幕作为与观众保持联系的唯一媒介,线上戏剧在什么程度上得以区别于电影、动画、游戏、虚拟现实,从而保持自己的艺术独特性?而怎样有效的参与有可能为观众提供一种近乎剧场观演的独特体验?

相较于疫情期间线上戏剧的其他类型,实体剧场直播以其直播(实时性)和几乎一镜到底的摄影机运动方式,实现了一种剧场时空从线下到线上、以屏幕为中介的对位置换。一方面,这种形式不可避免地形成了与其他依托屏幕跟观众互动的娱乐形式(如影视剧、直播和游戏等)近似而模糊的特征;另一方面,它也让剧场艺术与其他媒介融合的现象,以一种极端的方式呈现在我们面前,迫使我们思考。

互动性:电影、游戏还是戏剧?

线上戏剧再次将互动性推到了我们用以区分各种媒介的重要分界点。如果说,我们暂时还可以将电影和游戏之间主要的界限描述为一种信息交换方式的不同,即电影观众无论做出什么行为,都“不会改变(观看)对象本身,或是以一种明显的方式参与对(观看)体验的排序或者其他选择之中”[1],那么,随着互动电影的出现与流行,以及观影屏幕私密性与可移动性的提升──想想公交车、地铁上以倍速播放观看影视剧的乘客,或是在家观影随时暂停起身离场或回来倒放、重置时间继续播放的体验──游戏曾经引以为傲的,对于游戏玩家而言“以超越其他媒介的方式体验和操纵时间”[2]的特点,也在被不同媒介的观众在不同场合分享和消解。

卢平导演《十诫》

不过,至少就电影和游戏而言,互动的程度依然可以作为区分两者的重要指标,而对搬到线上的剧场直播来说,相较于电影,线上戏剧创作对游戏互动思维的借鉴更加直接。实时聊天、线上投票、赋予观众虚拟角色扮演等,这些互动成了用以确认观众在场,并与其发生即时信息交流的方式。当然,与线下剧场的观演互动一样,往往只有那些真正参与剧情,乃至对角色在情节中的走向有影响的观演互动,才会被认为是有效的观演互动,也更让观众有参与感。如德国导演卢平(Christopher Rüping)改编自基耶斯洛夫斯基同名电影的系列剧场作品《十诫》(Dekalog),通过观众实时投票,推动角色最终完成带有道德困境色彩的两难选择;西波美拉尼亚剧院创作的《僵尸客户》(Customerzombification)则干脆让观众成为玩家,操纵由真人演员出镜饰演的游戏角色,通过在线为演员选择道具、装备,推动情节的走向;而皇家莎士比亚剧团灵感取自莎翁《仲夏夜之梦》的《梦》(Dream),则让观众化身为森林里的萤火虫,照亮主角精灵帕克在虚拟世界中穿梭的路。

卢平导演《十诫》

上述种种举例,虽然在不同环节、不同维度为观众提供了物理意义上的参与——当然,对于屏幕前的观众而言,这主要是通过点击鼠标和敲击键盘来完成,从而使其形成一种与真人演员实时共处虚拟时空的交互式体验,或如皇家莎士比亚剧团总监格雷戈里·多兰(Gregory Doran)所说,实现了“观众们无论在哪里都可以影响现场表演”的效果——但是,无论如何,就线上戏剧而言,现阶段这都只能算是一种游戏对戏剧创作的单向度输出。因为相比于游戏中玩家通过点击鼠标、敲击键盘来控制角色、转换时空,甚至可以随意完成时空的变形和加速、放慢,或是存储、重置等,线上戏剧所赋予观众(玩家)的操纵体验只能说是有限的和暂时的。

正如有学者在讨论游戏与电影的融合时提出的问题——“为什么要融合?融合是一种有利的策略抑或只是肤浅的噱头?……(这)在何种意义上不是一种‘干扰’而是实实在在的‘推进’与‘增强’?”[3],类似的提问可以抛给所有无论主动或被动致力于媒介融合发展的创作思维。与电影是一种时间体验不同,剧场艺术更依赖于空间感,就线上戏剧而言,创作者面对的更大挑战在于:其所面对的观众不仅是静止坐着看戏的观众,而且是隔着屏幕静止坐着看戏的观众。芬兰建筑学家尤哈尼·帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)在其研究中反复强调的一点正在于,建筑空间作为中介,得以“减缓我们对世界的体验,并使之成为我们体现自身存在的组成部分”[4]的重要性,与之对应的则是“电脑成像,倾向于通过将设计过程转化为被动的视觉操作,一种视网膜之旅,将我们广阔的、多感官、同时同步的想象力扁平化”[5]。基于数码技术对观众感知方式、想象力的影响特点,不仅是线上戏剧,而且包括实体剧场,强化观众对自身在场的感知,已成为剧场艺术创作者孜孜以求的观演效果──无论是米夏埃尔·塔尔海默(Michael Thalheimer)和乌利希·拉舍(Ulrich Rasche)的舞台上那些凝聚身体姿势与能量,面向观众的高分贝吼叫,还是寻求与观众进行感官,尤其是物理接触的沉浸式、互动式演出。

就线上戏剧而言,即使是实体剧场直播,屏幕所呈现的依然是一个二维画面。如同电影通过摄影机的运动构建画面的纵深感,实体剧场直播的空间体验依然依赖于镜头的运动,换句话说,这种空间感的营造,从演员的身体交由摄影机来完成。那么,面对镜头的身体如何有效参与剧场空间的营造?作为观看对象的演员身体与镜头的关系到底是矛盾的,还是可以通过摄影机的运动而形成某种融合,生发出新的意义?或者说,在什么意义上,实体剧场直播得以超越包括英国国家剧院现场(NTlive)在内的对舞台演出的机械再现,而成为一种观众在屏幕前实时经历的剧场体验?这就需要我们将讨论的核心,从屏幕转向坐在屏幕前的观众。

现场感还是再造现场感

对于理解舞台上摄影机和屏幕前观众的关系,柏林人民剧院与洪堡大学人类世剧团(Theater des Anthropocene)合作的《人类,暴君(俄狄浦斯)》(Anthropos,Tyrann)可以最直接地让人感受到一种信息交互的实现。《人类,暴君(俄狄浦斯)》采用360°的拍摄与直播,这在赋予观众观看视角自由选择权,以及实现以往剧场观演中无法实现的观看视角(比如从剧场顶部看向舞台,或是视点在舞台上随意游走)的同时,更重要的在于,因为演员多数时间对着镜头表演,相较于打破“第四堵墙”,让观众与演员获得亲密感,这部作品通过摄影机看向看着演员的观众,使得观众更像是被赋予了一个重要的匿名角色,并且作为剧中角色对话的重要对象,即所有人类。这与作品借助《俄狄浦斯王》讨论人类因为自身发展而忽视对自然、经济的破坏的主题,形成了视觉上的意义指涉与互文。

不难承认,剧场艺术从不以追求真实感和连贯性见长,这与电影视听语言通过剪辑追求的效果大有不同,剧场艺术是因其假定性而获得独特的艺术魅力。然而,当面对镜头时,剧场艺术的假定性是应该完全转化为一种镜头语言的表达方式,还是能够实现甚至创造一种得以强化这种假定性的视听逻辑?换句话说,摄影机在舞台上的运动,是否能够增强在线观演的观众的剧场体验感?这大概就是线上戏剧得以寻求自身媒介特点的重要标志。线上戏剧创作者为了强化观众的虚拟剧场体验,确实做出了不少努力,除了通过摄影机的引导,尽可能让观众在屏幕上感受到剧场空间的纵深感,有的甚至设置有虚拟衣帽间、在线聊天室等,然而这些手段显然只是在表象上复制了观众的剧场观演记忆,我们更期待的是一种作用于观众感知层面的在场感的强化。

卢平导演的《只是世界末日》

如果讨论剧场美学与镜头语言的矛盾,可能没有任何一个剧种或形式会比戏曲与摄影机的相遇更加具有说服力。胡芝风以刘琼拍摄戏曲电影《李慧娘》为例时就提到,“戏曲的歌舞化以及虚拟表演,与影视的写实和‘蒙太奇’是有矛盾的”[6],这尤其表现在对戏曲圆场的处理上,即如何既让屏幕前的观众有真实感,又能够保留戏曲圆场的虚拟本质。在戏曲《李慧娘》中,演员以圆场表现角色在地府中的闯行,但“到了银幕上,观众就会感觉人物在原地‘兜圈子’,会很别扭”。为此,导演“创造性地把摄影机放在摄影棚中间,让我围着摄影机跑圆场,镜头随着‘圆场’移动拍摄,既保住戏曲的圆场功,又让银屏观众有真实感,表现人物在向前进。这样,既保留戏曲的‘圆场’技艺,又使观众视觉上感觉李慧娘一直在向前进,解决了虚拟身段与银幕写实感的矛盾”。[7]在这里,演员身体的运动轨迹超越了对视听语言的思考,成为构建观众感知剧场假定性的重要逻辑。

正如阿皮亚所强调的,“我们不再寻求去创造森林的幻觉,而去创造处于森林气氛中的人的幻觉”[8],就线上戏剧而言,相比于为观众营造线下剧场的现场感体验,不如通过摄影机前演员的身体,为屏幕前观众的感知再造一种在场感。德勒兹充满诗意的情动概念,对孜孜以求现场感、肉身感的剧场艺术创作者来说,不论线上线下,都有着极强的吸引力。通过屏幕与观众邂逅,线上演出如何对观众身心造成影响,让其情动,是再造在场感的重要起点。香港艺术节期间,斯科特·西尔文(Scott Silven)的《心灵旅程》(The Journey)给出的答案是听觉:戴上耳机,环绕式立体声在对注意力的强化上效果显著。不难注意到,疫情期间几乎所有线上戏剧直播的导赏中,主创都会温馨提示“为了获得更好的观剧体验,请您戴上耳机”,而纽约公共剧院干脆开始创作音频剧场(这不难让我们想起经典的人艺广播剧)。从注意力出发,“相比于声音、静止图像或单纯的移动影像,将移动图像与声音相关,更能够吸引观众持续性的注意力,因为当呈现图像和声音时,观看者/听众会构建听觉和视觉的再现形式,并在它们之间建立联系”[9],然而,这显然只是一个工具或元素,而非一种完整的具有美学风格的线上剧场语言。

在多数实体剧场直播作品中,手持摄影机在舞台上跟拍演员,借助摄影机在舞台上的游走,得以保留舞台时空运动的特点,并且看似让观众尽可能有与演员同处一个空间的感觉,从而在那些近景或过肩拍摄镜头中,与演员更好地形成认同感,比如荷兰剧团尼特酒店(Nite Hotel)的《万尼亚舅舅》等,然而,若要真正让观众形成一种在场感,则需要演员的身体与镜头形成更加有效的互动。

卢平导演的《只是世界末日》(Einfach das Ende der Welt),改编自法国剧作家尚-吕克·拉高斯(Jean-Luc Lagarce)的剧本[10],讲述一个身患重病、多年未归的儿子回家面对家人的心境。在苏黎世剧院的直播演出版本中,演员本雅明·利利(Benjamin Lillie)饰演男主角,但使用了自己的名字和年龄。演出前半小时,利利通过手持摄影机(主观视角)带领观众依次观察舞台上再造的“家”,从客厅、厨房到卧室,同时通过“家”中的镜面(窗户、镜子等)让观众意识到摄影机的在场。而在中场休息的15分钟里,舞台上的所有道具、“家”的布置被全部清空。下半场,在空荡荡的舞台上,原作中的主体部分──主人公回家与家人相见──才正式展开。有意思的是,当家人们依次出现在舞台上(观众的视野中)时,我们会发现,演出前半程,通过镜头特写的元素(比如衣服、墙上的海报、装饰等)会以各种形式(穿着或作为服饰的元素)出现在演员身上。由此,就这部作品而言,舞台对观众联想的唤醒,是对剧中角色的家的想象,经由摄影机,交由观众去完成。

《最后一个人类》

止点剧团授权,穆雷(Ste Murray)摄影

该剧中演员与摄影机之间的互动,让这种符合剧场观演的理想关系得到了强化。在演出中,舞台上的摄影机不仅模仿角色之间对话的距离,让观众有一种在舞台上游魂似的在场感,而且,更多时候,当演员表达特定情绪或做出重要决定时,观众看向角色的同时,也会不时地看向镜头。因此,与其说摄影机让屏幕前的观众对角色更有代入感,或让两者形成了一种对话关系,不如说,在卢平的实体剧场直播舞台上,摄影机成了他用以实现间离与共情之间流动切换的重要媒介,由此赋予观众一种让·米特里(J. Mitry)所定义的半主观影像的在场,即“采用一个框入主人公的或全身或半身的影像,跟拍他的移动,和他一起去看,同时又只能看到他。影像始终是描述式的,且与主人公的视点相吻合”[11] ,一种会被角色注意、影响并唤醒想象能力的情动对象。

这种致力于对屏幕前观众进行情感或感知操纵的线上作品,还有爱尔兰止点剧团(Dead Centre)的《最后一个人类》[To Be a Machine(Version 1.0)]。虽然演出前剧团给每一位观众发布了指令,要求观众在观演前上传三段时长为五秒的视频,并在演出中出现在剧场直播画面的观众席里,但作品的创作意图并未止步于让观众在屏幕上看到自己这种镜像提醒,而是希望实现一种即使隔着屏幕,作品的意义依然取决于观众并最终生成于观众的大脑之中的体验。在《最后一个人类》的线上演出中,演员不仅对着镜头表演,同时会对屏幕本身进行指涉和调侃,比如主演杰克·格里森(Jack Gleeson)会开玩笑说:“在剧场看戏时,大概大家都会因为想上厕所而感到焦虑,但是现在,因为是线上,所以大家可以随时去上厕所。”与此同时,格里森走近摄影机,镜头切换为近景,他在镜头前隐藏双手,并发出类似小便的声音,但是,随着镜头拉远,观众得以看到声音的实际来源是格里森刚刚用双手往水杯里倒水。这种通过媒介的浮现,在唤起观众联想的同时,也赋予了观众一种观看的自觉。这在皇家莎士比亚剧团的《梦》中也形成了一种可借鉴的形式。《梦》的现场演出场所为朴次茅斯市政厅一个七平方米的表演空间,背后设置了一个LED屏幕,演员在屏幕前完成动作捕捉,而观众会看到最终在屏幕上呈现的虚拟森林空间,在演出中间,屏幕会将拍摄镜头拉远,让LED屏幕的边框露出来,让观众同步看到虚拟影像及其拍摄的过程,从而形成一种媒介意识。

《最后一个人类》

止点剧团授权,穆雷(Ste Murray)摄影

上述对卢平、止点剧团等作品的举例,实际上道出了线上戏剧如何通过模拟观众对剧场空间的感知和观演方式,实现一种观演现场感的再造。事实上,早在线上戏剧以前,因为技术的在场,无论是将摄影机架上舞台,让实时影像参与叙述,还是干脆以赛博格或人工智能承担表演功能,即使与观众同处于一个空间,演员的身体也已不再是唯一引领观众观看的媒介,即使是线上,这也将再次成为我们辨识剧场与电影、游戏等其他屏幕娱乐的核心要素。

(原载于《戏剧与影视评论》2021年7月总第四十三期)

(版权所有,未经许可禁止转载,转载合作请联系后台)

#作者简介

贾力苈:北京第二外国语学院教师。

注释

[1]The Routledge Companion to Video Game Studies,edited by Mark J. P. Wolf and Bernard Perron,New York:Routledge,2014,p.181.

[2]Christopher Hanson,Game Time:Understanding Temporality in Video Game,Indiana:Indiana University Press,2018,p.2.

[3]姜宇辉:《互动,界面与时间性──电影与游戏何以“融合”》,《电影艺术》2019年第6期。

[4]Juhani Pallasmaa,The Embodied Image-Imagination and Imagery in Architecture,Chichester:John Wiley & Sons Ltd.,2011,p.100.

[5]Juhani Pallasmaa,The Eyes of the Skin:Architecture and the Senses, Chichester:John Wiley & Sons Ltd.,2012,p.14.

[6]胡芝风:《戏曲美学精神的新载体──探索戏曲与银屏的契合点》,见胡芝风:《戏剧散论》,北京:北京时代华文书局有限公司,2016年,第72页。

[7]同注6,第74页。

[8]杜定宇编:《西方名导演论导演与表演》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第96页。

[9]R. Mayer and R. Moreno,“Aids to Computer-Based Multimedia Learning”,Learning and Instruction,2002,Vol.12,pp.107-119.

[10]尚-吕克·拉高斯:《只是世界末日》,罗仕龙译,《戏剧与影视评论》2016年第4期。

[11]让·米特里:《电影美学与心理学》,崔君衍译,南京:江苏文艺出版社,2012年,第271页。

责编:卫荣

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “中国舞台美术学会” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。