过年期间,您去哪遛娃?许多人的选择之一,是就近的市政公园的免费公园或者周边游乐场,那么,您很可能看到的是这样的景象:配色鲜艳、塑料器具为主的游乐器具。工厂大量生产的游具,难免千园一面,对孩子来说缺乏挑战与变化,也少了美感美育的潜移默化,塑料器材容易脆化,长期在室外风吹雨打,甚至带来安全的隐患。

▲ 配色鲜艳、塑料器具为主的游乐器具|图源:https://mamibuy.com.hk/ 再一次,让我们走出家门与国门,看看不远处新加坡如何经过转型,将共融游戏场 (inclusive playground)与自然友好设计(Biophilic Design)两大理念融入市政公园的营造设计,重新而完美地诠释了什么是亲子陪伴的「高大上」。

▲ 新加坡·科摩冒险丛林自然游乐园(COMO Adventure Grove)、新加坡·裕廊湖花园(Jurong Lake Gardens)

|图源:平成文旅现场拍摄(左图)、National Parks Board(右图)

▲ 新加坡·裕廊湖花园(Jurong Lake Gardens)|图源:National Parks Board

▲ 新加坡·裕廊湖花园(Jurong Lake Gardens)|图源:National Parks Board

▲ 新加坡·福康宁公园 (Fort Canning Park)|图源:平成文旅现场拍摄我们严选的三大案例,都体验出了对「高大上」的重新诠释:1、「高」是「高参与」,也就是根基共融式公园 「Play for All」的理念,让有特殊需求的儿童及成年人(例如智能障碍、肢体障碍、情绪障碍等),也能有足够比例的游戏设施可以游玩。2、「大」是「大自然」,在都市中为孩子保留一块贴近自然的游戏环境,并让塑料器具降到最低,提高自然素材或仿生设计,从中激发创造力与想象力。3、「上」是「上难度」,在符合安全规范的前提下,鼓励孩童尽情探索,让器具尽可能有不止一种游玩方式,激发孩童攀爬、跳跃的本能尝试。案例一

新加坡·科摩冒险丛林自然游乐园

(COMO Adventure Grove)

位于新加坡植物园内的科摩冒险丛林自然游乐园(以下简称:COMO公园),是植物园自1859年开放以来,最大的一次扩建项目(该次扩建内容还包含植物艺术馆与森林探索中心,皆免费开放给所有民众)。COMO公园里头主要有三大设施,都是参考本地代表性的植物进行设计。像是园区中心位置、高3.2米的攀爬塔与滑梯,就是仿垂榕的造型,蔓延弯曲的「树干」,配上结网、绳索与钢柱,如同榕树错综复杂的气根。

▲ 新加坡植物园内的COMO公园|图源:小设汇(ID:xshehui_1)

▲ 新加坡植物园内的COMO公园|图源:https://www.littledayout.com垂榕造型的攀爬塔共有两个滑梯,分别是6米长与11米,顺着其中一条滑梯滑下去,映入眼帘的是一颗巨大的cempedak( 通常译为榴莲蜜、尖不辣,以下简称本设施为:巨型菠萝蜜),有多巨大呢?是把一般大小的cempedak整整放大100倍!

▲ 新加坡植物园内的COMO公园|图源:小设汇(ID:xshehui_1)

「巨型菠萝蜜」看似如榴莲般尖锐,但通过一旁的解说牌,就能了解到,cempedak只是长得像榴莲,摸起来的触感其实是柔软的,这个项目的材质也采用软垫,在色泽与触感上都做得惟妙惟肖。各种年龄的孩子在此手脚并用、匍匐攀爬,不亦乐乎。

▲ 「巨型菠萝蜜」设施旁的解说牌,让人一目了然设计概念、物种知识|图源:平成文旅现场拍摄

另一个滑梯则通往「巨型海红豆」,其设计是弹簧座椅,配上绿色的海红豆荚,适合年龄更小的孩子们训练平衡。海红豆又称为相思豆,马来语则叫saga 。在20世纪70年代至80年代,海红豆树曾被作为行道树而在新加坡大量种植,海红豆树因树冠高大,在马来西亚和印度尼西亚的咖啡园和橡胶园也经常看到,用以提供树荫,总之,是新马居民再熟悉不过的记忆。

▲ 「巨型海红豆」|图源:小设汇(ID:xshehui_1)、平成文旅现场拍摄(图二、图三)

COMO公园三项设施都十足吸睛,可惜腹地实在太小,家长能坐的位置有限,不然就是欠缺遮蔽,十分可惜。我们造访时公园甫开放,可看到二期已规划了餐厅,就在沿着阶梯上去约两分钟的路程,旁边则有洗手间与简易的淋浴间,对家庭客来说是加分项。案例二

新加坡·裕廊湖花园

(Jurong Lake Gardens)

裕廊湖花园是新加坡第3座国家花园,也是新加坡第一个位于市区的国家公园。占地90公顷,2019年4月起正式开放,开园短短一周接待100万人次。我们以下要特别介绍的是其中的野趣乐园(Forest Ramble)及潮水湾(Clusia Cove),是专门针对儿童设计的自然主题游乐场(免费开放!免费开放!免费开放!很重要所以说三次)。

▲ 裕廊湖花园平面图|图源:平成文旅现场拍摄(左图)、Ramboll Studio Dreiseitl

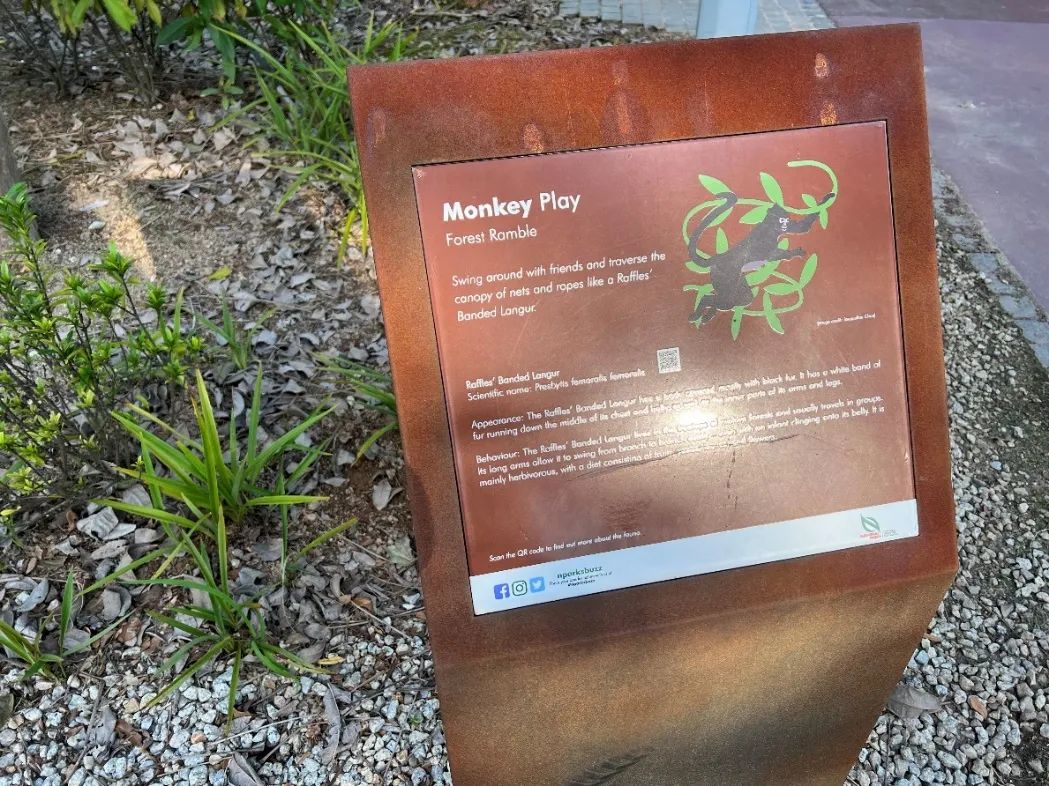

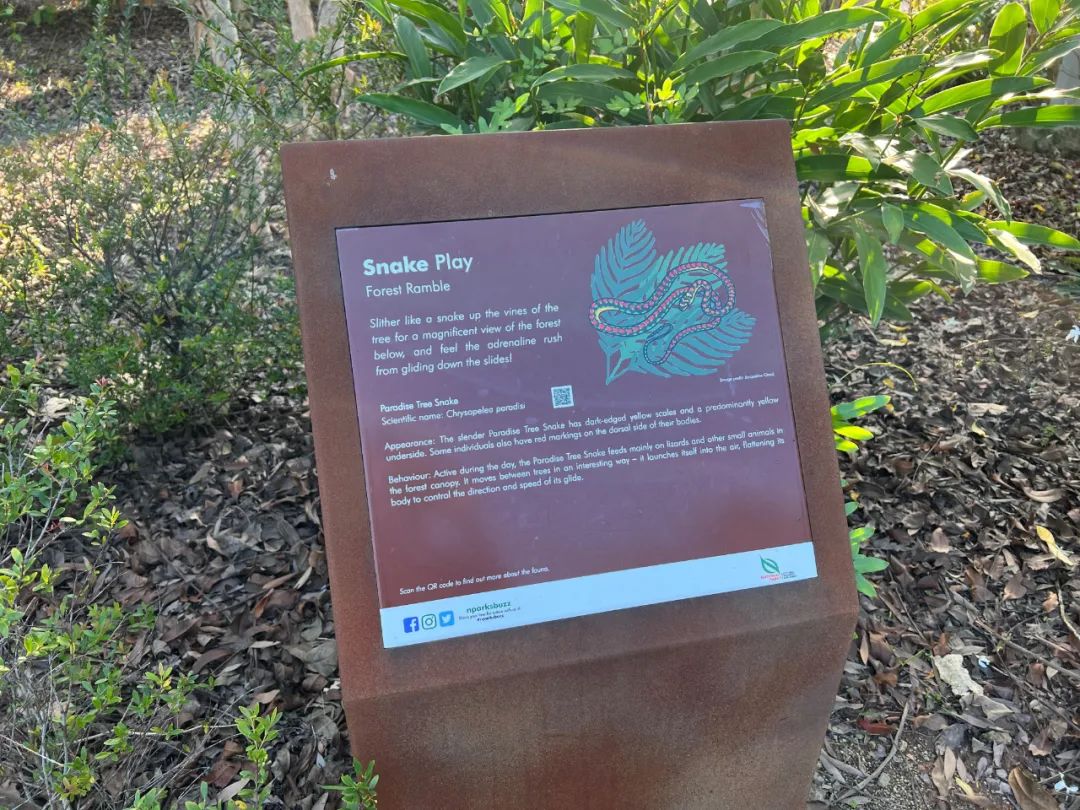

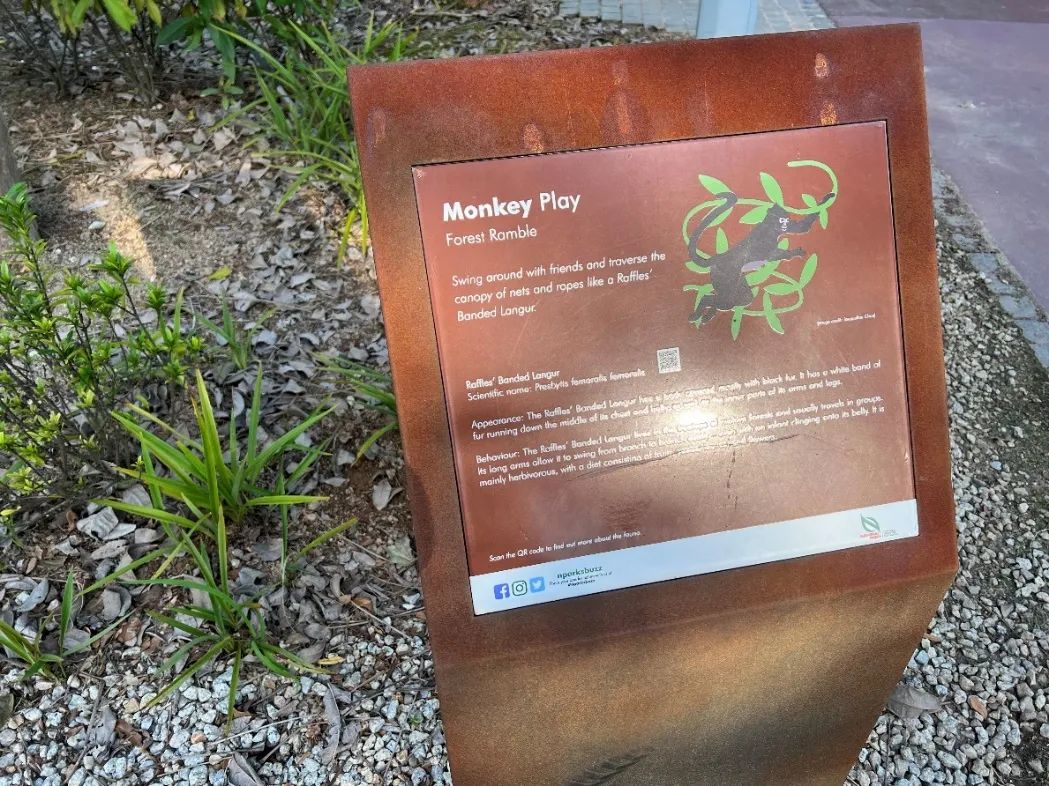

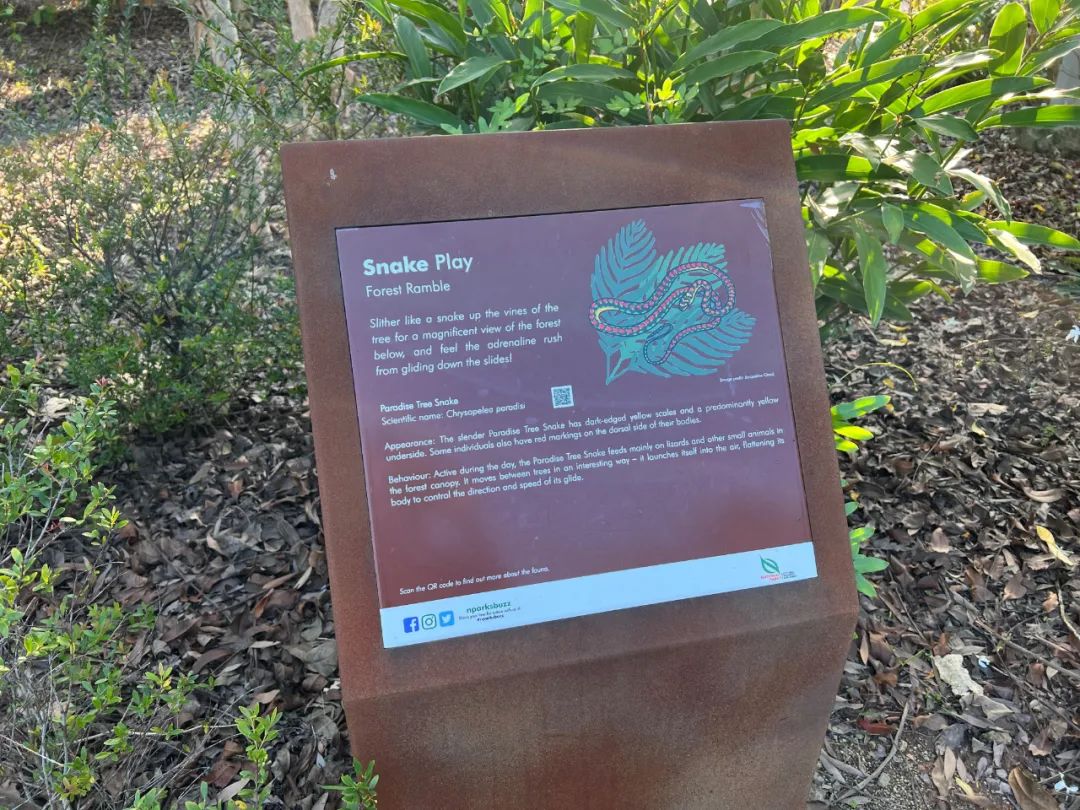

裕廊地区最早是一片布满红树林的淡水沼泽地,之后通过填湖造地,开发成为工业园区,到了上个世纪八十年代,因人口大量增加,又转型成住宅区,地铁,高速公路,学校,医院和商场配套完整。而裕廊湖花园的加入,希望通过友好自然设计(Biophilic Design),连结过去的湿地风光,同时又符合现代都会家园的假日休憩需求。到野趣乐园(Forest Ramble),2.3公顷的超大空间,让人瞬间摆脱都市牢笼的压抑,这里细分成13个游戏主题,猴子、水獭、蝴蝶、青蛙、蛇、苍鹭、松鼠、螃蟹、蚂蚁、吊床、吊桥、声音游戏、与轮椅友善的旋转盘,也呼应湿地生态的特色。

▲ 野趣乐园(Forest Ramble)设施旁的解说牌,让人一目了然设计概念、物种知识

|图源:平成文旅现场拍摄、https://twobunny.tw/(图六)、National Parks Board(图七、图八)野趣乐园内有超过一半的区域是无障碍区,让坐轮椅的小孩子也能享有一样的游玩权利。可惜疫情之下,不少设施(无论是否为无障碍区),都因防疫缘故暂时封闭。

▲ 野趣乐园内,专门设计给轮椅使用的秋千与转盘游乐器材

既然要重现湿地风光,怎么能不玩水?面积达3公顷的潮水湾因此诞生。潮水湾通过水生植物和吸附层的净化,再经过地下的紫外线消毒管,达到水资源重复利用的循环。游戏水池共有两区,一区是Sand Play,水深约10-15公分,在里头行走就像走在沙滩海边;另一区则是Tidal Play,硬铺面为主,定时放水形成如潮汐般的水流情境。

▲ 潮水湾|图源:National Parks Board

裕廊湖花园的设施虽然没有案例一的COMO公园抢眼,但空间宽敞,玩起来的感觉就是舒服!无论是野趣乐园还是潮水湾,各设施之间都配有数量合宜的座椅,甚至还贴心地在地板上划出推车停放区,确保动线顺畅,值得点赞!

▲ 野趣乐园(Forest Ramble)内的推车停放标志|图源:平成文旅现场拍摄

有浏览小红书的朋友,对下面这个网美景点可能感到熟悉:顺着旋转阶梯走进地下洞穴,再回头向上望,仿佛看见一扇圆形的绿树天窗,又像是一颗凝缩万千世界的透亮水晶球,这里就是福康宁公园。

▲ 福康宁公园内的人气景点Fort Canning Park Tunnel

|图源:tawatchai prakobkit(图一)、travelfesta.wordpress.com(图二)、平成文旅现场拍摄

占地 18 公顷的福康宁公园布满多项亮点,除了上述的IG拍照点,还有二战期间使用的地下碉堡 (Battle Box),以及带有爪哇风格的喷泉、花圃,还有我们接下来要介绍的亲子必去之地:朱比丽花园(Jubilee Park)。

▲ 福康宁公园内的朱比丽花园(Jubilee Park)朱比丽花园的规模虽然不大,但五大项目环形秋千、平衡木、滑梯、跷跷板、爬网平台的布局配置得当,即使人潮多的时候,也不会互相干扰。而园内的滑梯皆顺应本身地形坡度,高低与蜿蜒程度互异,玩起来趣味加倍。

五大项目的造型简洁,其中,环形秋千的设计比较少见,结合攀藤植栽作为妆点,孩子置身其中,如同在花园内惬意飞翔。

▲ 朱比丽花园内的环形秋千|图源:365days2play.com (图一)、www.mychirpylife.com(图二)

▲ 朱比丽花园内的其他设施|图源:平成文旅现场拍摄(图一)、www.mychirpylife.com

从上述照片,不难看出福康宁公园/朱比丽花园离市中心有多近,几乎只要一条马路的距离,就可以到达百货商场、商办大厦。能在寸土寸金的CBD黄金地段规划出一个免费遛娃处,并且还坚持共融理念与友好自然设计,确实是用心十足。顺应公园的自然坡度,还辟了许多自动手扶梯,方便老弱妇孺,也是值得肯定之处。

|图源:foursquare.com(左图)、平成文旅现场拍摄(右图)

赖莎

平成文旅创意研究院院长

《文旅求是》创刊人及总编

中国文艺评论家协会第二届理事会理事

新文艺群体评论工作者委员会委员

放弃无动力设备的叠加

共融游戏场与自然友好设计理念的融合

才是城市级亲子休闲景区应该学习的榜样

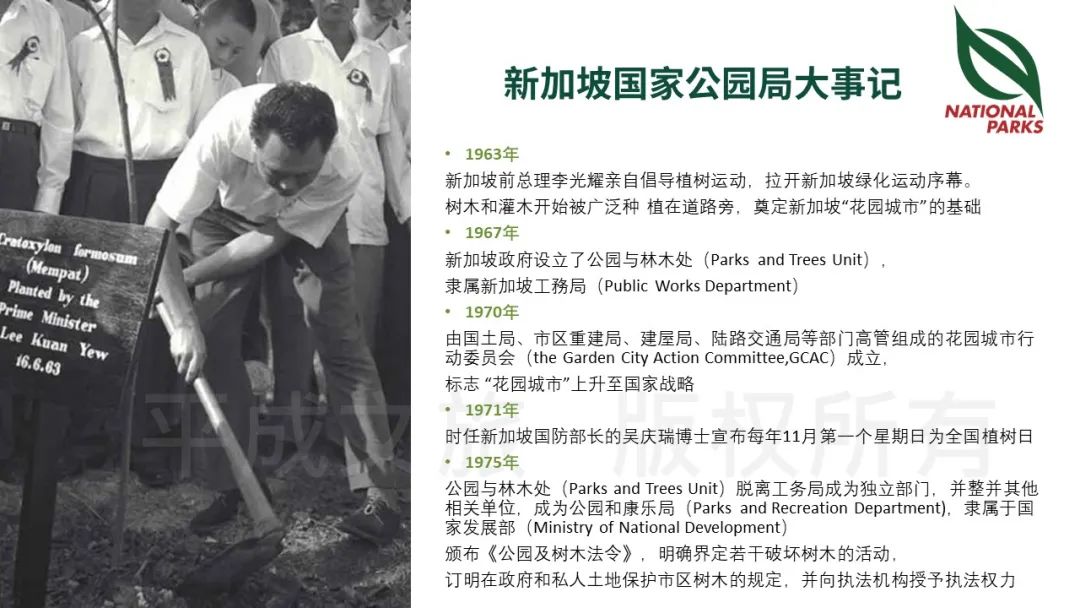

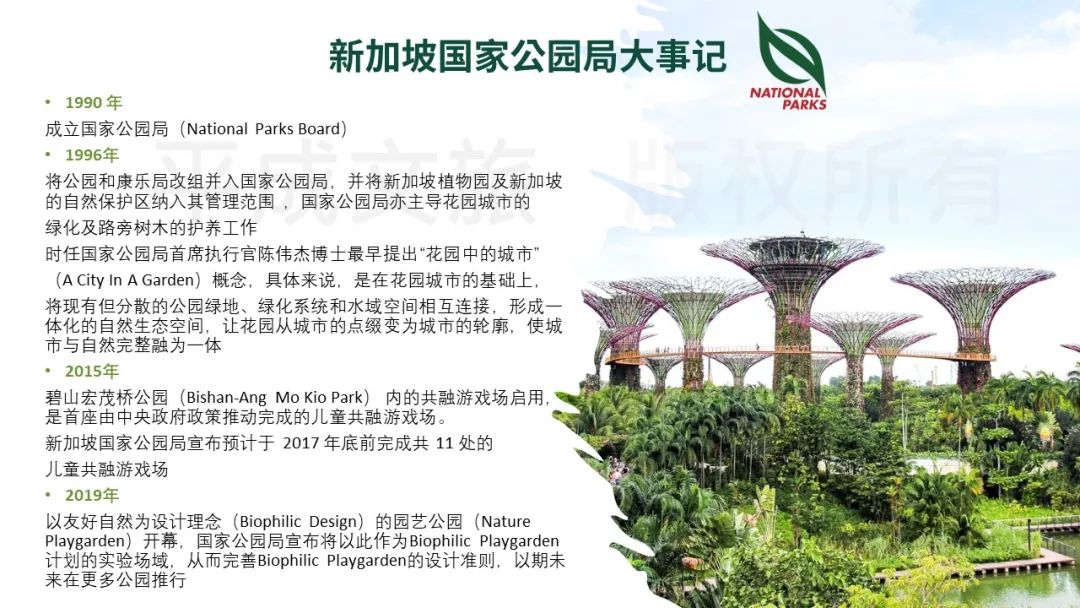

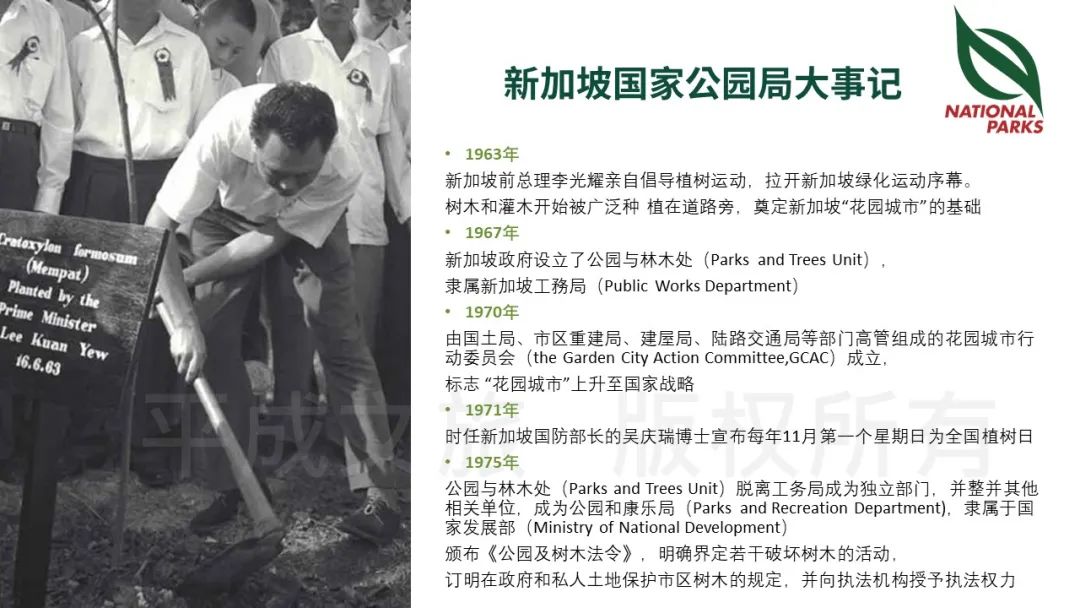

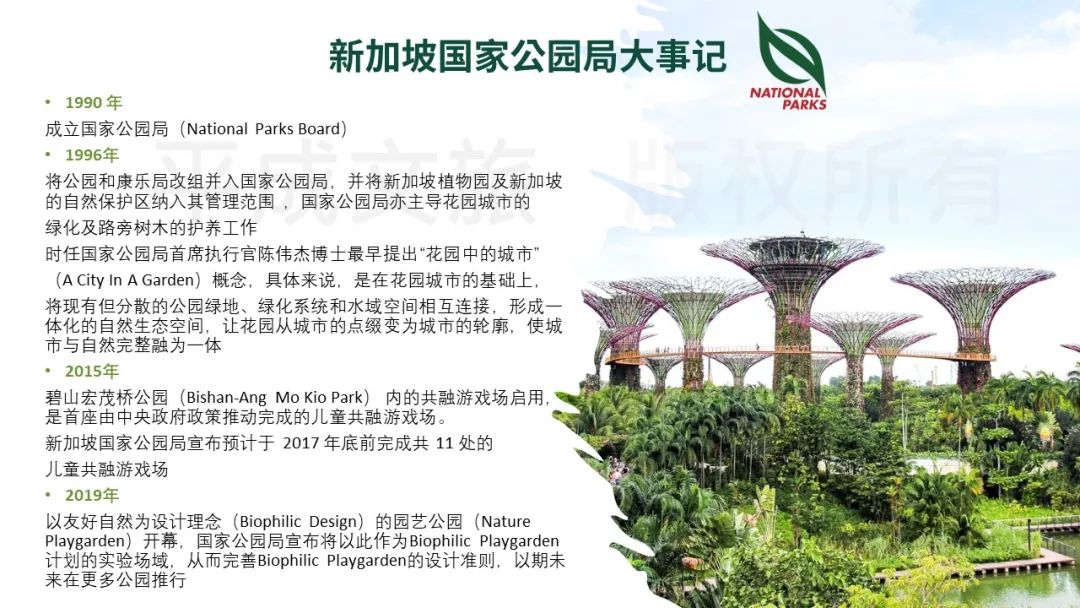

诚如本文提到,这三大案例体现了新加坡对亲子陪伴设计概念的重新诠释,从无动力设备的叠加,提升到共融游戏场 (inclusive playground)与自然友好设计(Biophilic Design)理念的融合。其中:「高」是「高参与」,也就是根基共融式公园 「Play for All」的理念,让有特殊需求的儿童及成年人,也能有足够比例的游戏设施可以游玩。「大」是「大自然」,在都市中为孩子保留一块贴近自然的游戏环境,并让塑料器具降到最低,提高自然素材或仿生设计。「上」是「上难度」,在符合安全规范的前提下,鼓励孩童尽情探索,让器具尽可能有不只一种游玩方式。这种全新的诠释,并不是无中生有,更不是一拍脑门决策,而是根基于新加坡城市发展战略的长期的坚持。这当中,不能不提到新加坡国家公园局(the National Parks Board, NParks),通过爬梳新加坡国家公园局的发展大事记,我们将看见一个好政策从萌芽到开花结果,需要的深度与广度。

新加坡绿化运动始于1963年,前总理李光耀亲自倡导的植树运动。之后通过专责机关公园与林木处(Parks and Trees Unit)的成立,升格成公园和康乐局(Parks and Recreation Department),最后脱胎换骨为如今的国家公园局(National Parks Board) ,过程中标志的花园城市上升至国家发展战略,并与相关单位顺畅地横向沟通,全面联动。与此同时,也出台过《公园和树木法案》《国家公园法案》《国家公园委员会法案》等,形成环境绿化保护专门法律体系,深化政策执行的效度与深度。

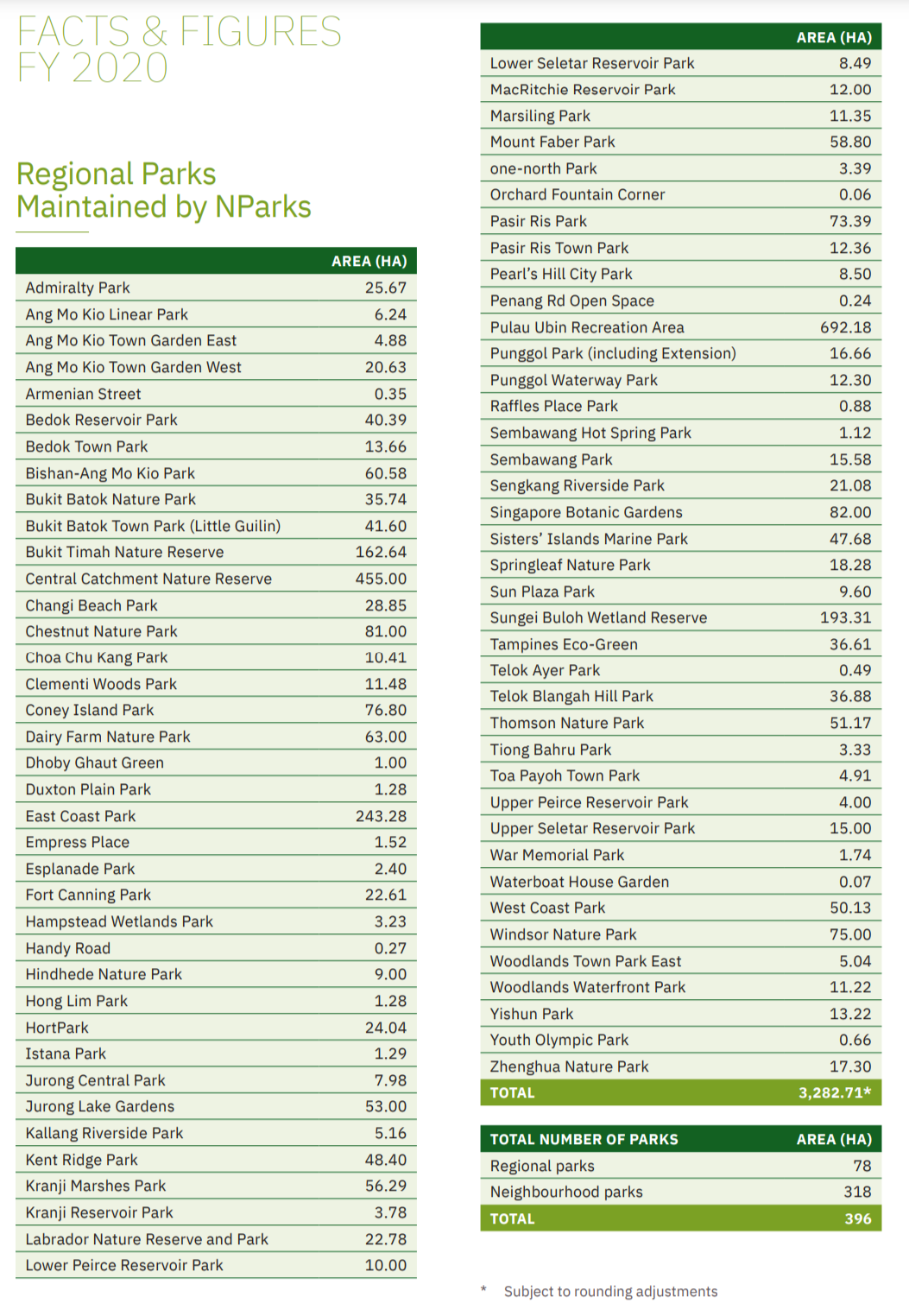

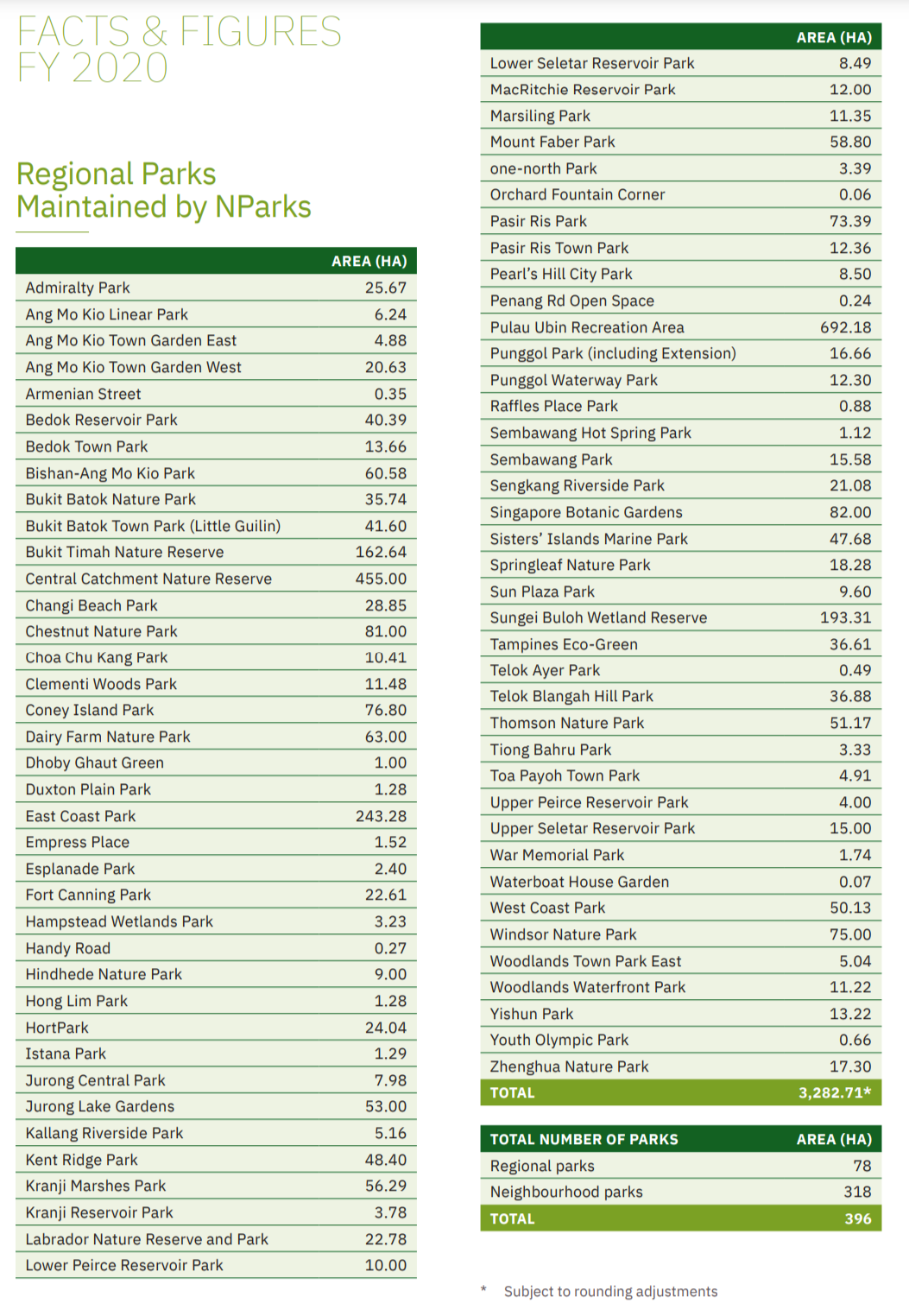

1996年,时任国家公园局首席执行官陈伟杰博士提出了“花园中的城市”(A City In A Garden)概念,标记新加坡已初步完成“花园城市”(a Garden City)的愿景,要在此基础上,进一步将现有但分散的公园绿地、绿化系统和水域空间相互连接,形成一体化的自然生态空间,让花园从城市的点缀变为城市的轮廓,使城市与自然完整融为一体。通过这样的背景思路,就更能理解为何有以下的执行力:1、2015年开始推行共融式游戏场(inclusive playground):2、2019年开始试验友好自然公园(Biophilic Playgarden):——因为在一体化的城市自然空间思路下,公园/游乐场不是配套配角,而是城市风貌的一部分,尽可能使用自然素材取代塑料人工,是顺理成章的选择;3、而“花园中的城市”(A City In A Garden)强调人与自然的和谐共生:——目标在2030年实现每千人 0.8公顷公园覆盖率,在这个宏观数字之下,新加坡看到微观层面的落实,其中一个视角便是,这些公共领域是真正能被每个人所平等享有,无论其能力与身心状况。▲ 新加坡花园城市航拍视频|视频源自:360全景视频专家从1963年李光耀手中种下的那一小株黄牛木,近60年过去,如今的新加坡,不只是绿化覆盖率过半,更在绿化运动的过程中,不停反思人在其中的角色、意义与获得。这样的精神,让一个小小岛国的新加坡,其国家公园局直接管理全国4个自然保护区和近400座区域与地方公园。一个充满绿色与健康生活方式的承诺,让人们诗意地生活,这不就是满足城市日益升级的美好生活意愿,这才是中国城市规划及城市建设管理部门最应该模仿的方向。

▲ 新加坡国家公园局目前管理全国4个自然保护区和近400座区域与地方公园|图源:NParks

免责声明:

1.文中部分图片来自网络及设计图片,我方非相关图片的原创作者,所有转载的图片、音频、视频文件等知识产权归该权利人所有,我方不对相关图片内容享有任何权利。

2.因技术能力有限无法查得来源而无法直接与版权人联系授权事宜。若转载可能存在引用不当或版权争议,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速采取适当行为(如及时删除、敬付稿酬、澄清声明等形式),避免给双方造成不必要的损失。

▲ 新加坡·裕廊湖花园(Jurong Lake Gardens)|图源:National Parks Board

▲ 新加坡·裕廊湖花园(Jurong Lake Gardens)|图源:National Parks Board