- 0

- 0

- 0

分享

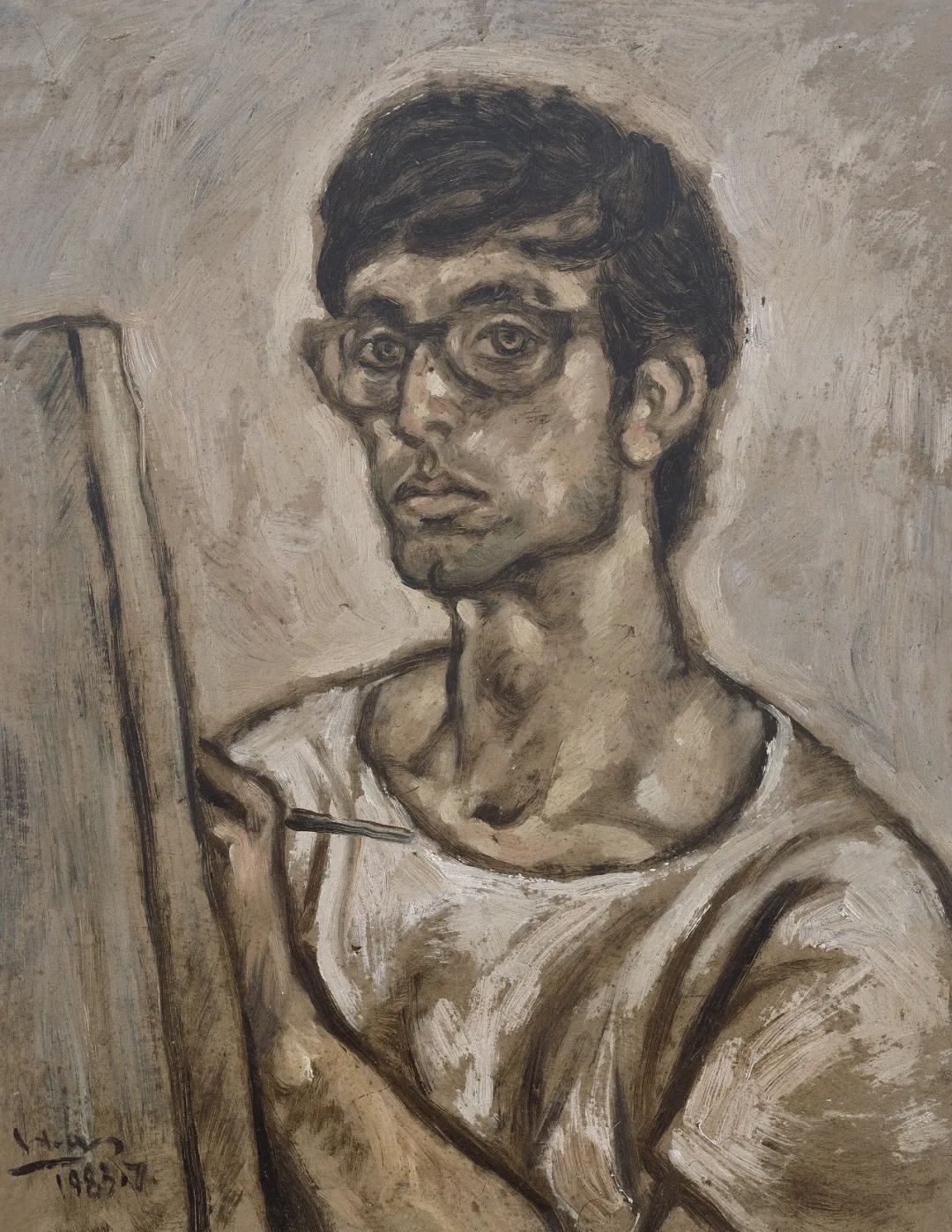

- 【张晓刚的20岁】

-

原创 07-01

受访:张晓刚

采访及编辑:杨梅菊

我们一生中许多时刻所蕴含的意义,也许正是在对其不断的回看中所丰富、完整乃至重新建构的。正是怀着这样的判断,从本篇推送起,打边炉开始推出“艺术家的20岁”系列专题。

本专题以期借由艺术家的当下视角,回到20岁这一几乎对所有人而言都极富内在冲突性和精神文学性的时间现场,通过对其创作语言探索过程和个体具体境遇变化的回看,既完形出属于个体创作脉络的方法,也达成对来自环境或者时代背景性因素的显形,而在回溯中所建立的叙事及产生的领悟,也关联出艺术家本人在今天是否发展和保持着对艺术的持续在场、对自我创作的诚实自观。

与此同时,通过专栏的连续文本积累,我们也期待从个案之中寻找到能够跨越个体处境和时空框架的某种共通性,以及不同时代年轻艺术家群体间的各自独特性和彼此共时性。

之所以将张晓刚作为本栏目的第一位受访者,首先基于我们曾有的一次交流。那场对话距离今天已有三年,这三年,时间再次显现出它的相对性,既快又慢,既轻薄又厚重,看上去分秒不停,但总在一些时刻会怀疑所有人是否只是在原地高抬腿。也正是这种恍惚感,或者说难以在当下与过去之间辨识出更多清晰分野的困惑,让三年前的对话所激荡出的某种涟漪,延宕出的新的彼此对话空间。

我们同时决定让这次对话不止于一场个体的怀旧,而是试图从当下出发回到现场,从过去情境寻找到一些什么并带回今天。而张晓刚在讲述中所流露出的反身性,则更为这个回忆动作灌入几分现实重量,并最终将这场剖白校准为一个来自上世纪80年代的失意青年与今天的对话。

以下为张晓刚的自述,由打边炉采访整理,按照惯例,文章发表前经由受访者审校。

同构

我经常觉得时间过得太快,有时候会忘了自己的年龄。但每每谈起过往,又总会为那么多的可能性感到着迷和遗憾,为那么多的分叉口感到侥幸和后怕。

我的20到30岁,大部分时间发生在1980年代,经历了现实层面从校园到社会,创作上被迫边缘到自我放逐,精神上无依无定到腾挪和安放。这三重变化,和更大时代的变化之间,既同时,也同构。

饥饿感

我的20多岁,似乎总是充斥着一种饥饿感,不只是我,而是周围人人都有着拼命想要吞咽和吸收的冲动。那是1980年代,国门打开,各种西方思潮洪水一般涌进来,每天都能看到书店门口买书的人排起长队,中国人如饥似渴想要了解西方,20多岁的我也在其中,但与此同时,对什么叫艺术、什么叫自我、如何做创作,我又几乎毫无概念,毫无判断。当然那个时代没有人能一开始就下判断,都在抓紧时间不断吸收,学习的过程里再逐步去发现自己更喜欢什么,而且喜欢也总是在变,今天看到这个不错,明天又来了新的信息,一看也觉得好。

我最初对西方现代性的接受过程,几乎就是囫囵吞枣,根本来不及做深入研究,就一心想着先把自己身上那套苏派系统教育留下的印记替换下来,对学习有种格外的紧迫性,虽然资料很少,画册也基本看不到,其实更多是靠想象,在想象中去思考自己的艺术,更可行的途径就是阅读,大量读,慢慢读,读到一定时候有些东西就被唤醒了,觉得其实艺术应该是这样。

后来,这种饥饿感会迁移到表达上,成为一种要画、要画不一样、要画好的欲望。虽然对艺术的认知很浅薄,但因为年轻,荷尔蒙满满,所以什么都不怕、什么都敢画,反正画了也参加不了展览,无所谓。不像现在,人都复杂了,要考虑专业的看法,也要考虑市场的反应,想得太多了。不像那会儿没有展览、没有市场、没有媒体的概念,一切就凭着自己认为有意思,凭着身边几个趣味相投的朋友互相鼓励一下,就这么画起来了。

昆明

我的20-30岁,由一次地域变动,分为两个阶段,前半段在昆明,后半段在重庆。但无论在哪里,一种宿命般的边缘始终伴随着我。

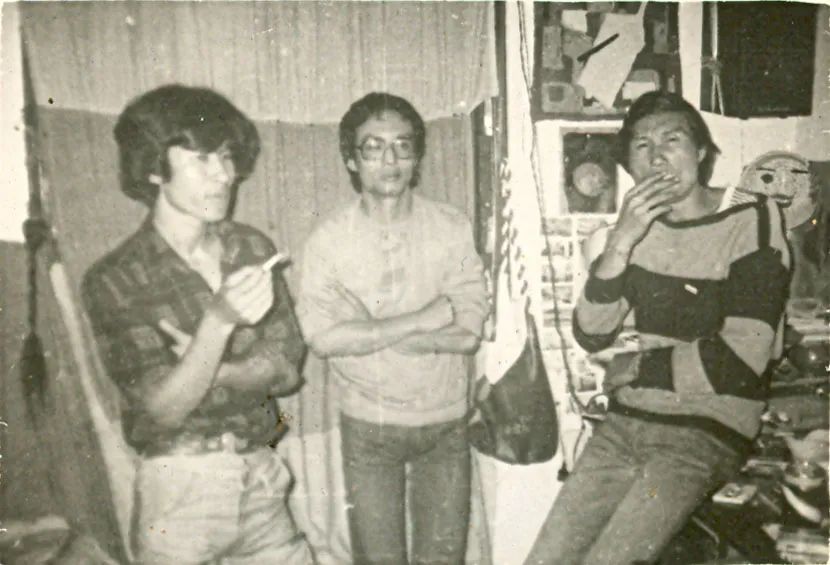

先是大学毕业后的分配一路碰壁,万幸三个月期限的最后几天等来了分配,进入一家昆明歌舞团做舞美。因为工作轻松,拿了工资,还有了自己的宿舍,所以有许多时间和人在一起,慢慢过上了一种非常嬉皮士式的群体生活。我的宿舍成了一个据点,常有一群人聚在这里,我在家的时候一般不锁门,出门了就把钥匙放门框上,谁想来就自己摸钥匙开门,经常回到家一看,已经坐满了了一屋子的人,有一大半还都是我不认识的。大家挤挤挨挨坐着,聊文学、聊绘画、聊现实,那时候也没钱,就干聊,我宿舍连茶杯都没有,就用茶缸泡茶,大家轮流喝,到饭点了就拿着我仅有的一只碗去食堂打饭,你一口我一口,很像部落里那种原始的关系。也隔三差五喝顿酒,大家凑几毛钱,买一瓶很差的酒,到食堂打一点菜,年轻人酒量也不行,很容易就晕,开始胡言乱语、唱歌跳舞。

昆明气候好,常在家呆不住,一起到滇池骑车8公里,有时候还住两天,带本书,找个舒服的地方躺着坐着,看到高兴处,就开始聊,这种直接的信息碰撞多了,慢慢形成一个氛围,大家会彼此影响,也变得同质化,趣味就会渐渐处在同一个频道。所以后来85新潮里会形成北方群体,他们比较爱聊哲学,看上去就很理性;而我们爱聊文学,风格上很感性,就有了后来被总结为西南生命流的概念。

现在想来,那确实是一种很浪漫的生活方式,但我为此付出的代价太大了,基本没有私人时间和私人生活,几乎从起床到睡觉都要面对别人,除非把门关起来,否则根本没时间画画。所以这也导致了在昆明几年,我作品很少。当然除了没时间,还有很重要的一点是,不知道画什么,不知道未来的方向是哪里。这种状态可能直到1984年我大病一场住院,才被动踩下刹车,得以关起门来捕捉到某种感受、趁机画了一批素描,那批作品算是现代主义对我影响的一次集中体现,也是一个阶段性的代表,遗憾的是,这条线索后来很快随着85新潮的到来被打乱。

重庆

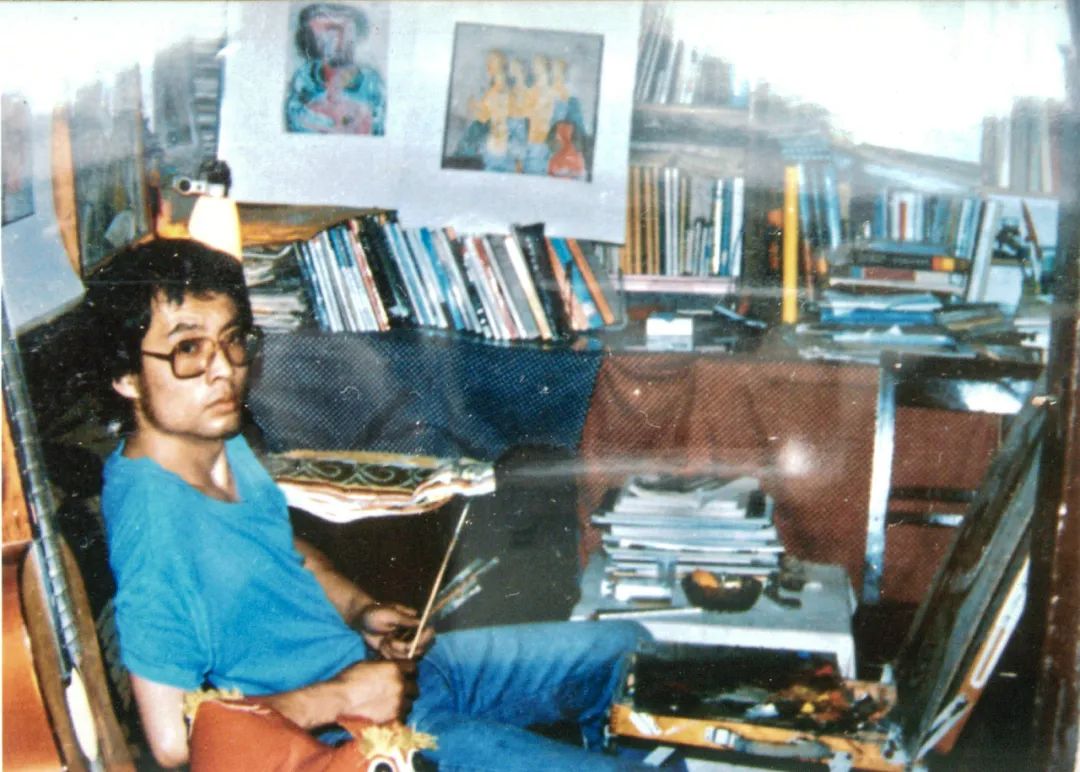

开始真正在艺术上进入一个创作阶段,是我被调回重庆到川美教书之后。如果说在昆明四年的群体生活是对被社会放逐后边缘状态的自适应,那么在重庆的四年,面对和处理的则是一种在创作上不被承人、不被看见的边缘。

这种边缘是始料未及的,我的印象里川美还是读书时充满活力和开放性的阵地,但四年后回到学校,却发现这里变得如此“堕落”,不仅充满了规范,在专业上也越发封闭和保守,我所喜欢和探索的现代主义,在这里要么不被理解,要么被视为“异端”,等于在一个看似专业的单位,我感受到的却是来自制度和学术层面的双重边缘。

在学校参加不了展览,也不能出版,大家都觉得你在瞎画,所以地位可想而知,但对于那些得意的、一时风光无两的人及其作品,我自己又看不上,慢慢就变得像只老鼠,只能在自己的洞里缩着。长期在这种氛围里,我感受到最多的就是一种孤独感。现在想想那个时候多年轻,20多岁,但我活得像个60岁的人,读书,上课,食堂打饭,没什么社交,也不上街,时间转眼就这么过去了。

重庆那几年,是我写信最密集的阶段,好像所有的话都写在信里了。生活中我是个完全不爱说话、不苟言笑的人,甚至会让人觉得冷漠、不讨喜,不会说好听话,更不会巴结领导,总之很轴的一个人。但其实人都是在关系中塑造自我的,那些年一方面是别人会觉得我太孤傲,另一方面自己好像也慢慢待在这个角色里出不来了。

所以我在重庆的10年里,基本一直处于一种自我保护、自我挖掘的状态,也不渴望跟人多交流,首先当然因为已经很清楚自己想要的是什么、知道学校里的其他人不可能再去喜欢了,对艺术的判断也基本成型,其次是接受了自己因为现代主义而被边缘、被封闭这件事,并因此养成一种心态:既然你不接纳我,那我也不跟你来往,所以我对他们也从不关心,就自己行动。我可能是当时学校里唯一不拜访领导的人了,有两次跟着他们去,看见一屋子人坐在那里,太没意思了,掉头就走——我不想加入其中。

在重庆那几年,开始流行办补习班,去教课的话很赚钱,好像一天就100块,但我的想法很极端,总觉得好像上了那个班、赚了钱,我的艺术就毁了,那我宁愿穷一点,也要守住我的那根线,所以估计我也是川美当时唯一一个没上过补习班的人。

反叛

整个20多岁,我的内心里始终有很多复杂冲突和矛盾,对自己的认知也随时处在摇摆。毕竟我不是活在真空里,而是个社会人。所以当时的反叛一是因为青春,二是开始接触到现代性,发现自己喜欢的文化整个和社会主流不相容,但也没办法,你既然喜欢,既然价值观已经慢慢移到这边,那就只能继续往前走,于是形成了一种反叛的姿态。

也因为这种所谓的反叛,我的青春好像都是在一种怎么抗争、怎么保护自己的状态中度过的,并非一个正常的、可以好好发掘自我、发挥自我的过程。我很羡慕很多艺术家年轻的时候就能有一种单纯:每天知道自己要画什么,并以此规划自己时间,多做出好作品……但我始终没有摆脱自我怀疑、彷徨、在边缘挣扎的状态,一直到1990年代后,国门打开,慢慢我们机会多了,才真正进入一种创作的状态,开始有意识地安排自己的时间,专心琢磨创作这个东西,这是我曾经最希望自己能拥有的一个艺术家的创作状态,但那时我已经30多岁了,还是有点晚。

而今天回头看,会觉得这个青春虽然充满痛苦,但唯一好在,没有虚度过,始终在不断自我认识、自我批判、自我否定,同时又在努力自我肯定,这是个很纠结的过程,但还好没有屈服。尤其看到很多同龄人到了一定时间都转向了,不乏比我有才华的,会觉得蛮可惜,但也没办法,可能大家命运不同。但不管怎么讲,我觉得青春年华这点是最好的:最后看,你其实怎么样都行。

表情

我的性格是到后来才发生很大变化的。像我们这种聊天在以前几乎不可能,我只能严肃地谈我关于艺术的想法,除此之外哪怕谈论生活都很笨拙,喝了酒可能会放松一点,但也从来不会开玩笑,那个年代人好像都不爱开玩笑,得到1990年代,中国人似乎才学会幽默,才能说点调侃放松的话了。相比之下1980年代整个社会状态都是非常严肃的,可能也是不敢不严肃,如果一个人嬉皮笑脸会被人看不起,马上就会联想到汉奸什么的,所以大家都很正经,照片上都很少有笑容,中国人当时的表情和现在完全是两回事,这是一种时代性。

虽说1980年代人的性格是最奔放的,但那个奔放不随性,而是有理想、追求和昂扬。但后来这种对明天的相信被毁掉了,人开始变得虚无和绝望,1990年代初大家的状态是最灰色的,不知道未来会发生什么,觉得历史好像又循环了,虽然1992年之后又迎来开放,人也随之变得放松,但这种松弛和1980年代感觉完全不同。一个最起码的区别,是1990年代的人不读书了,变得很现实,经济成为价值的中心,精神性退到很远的位置。

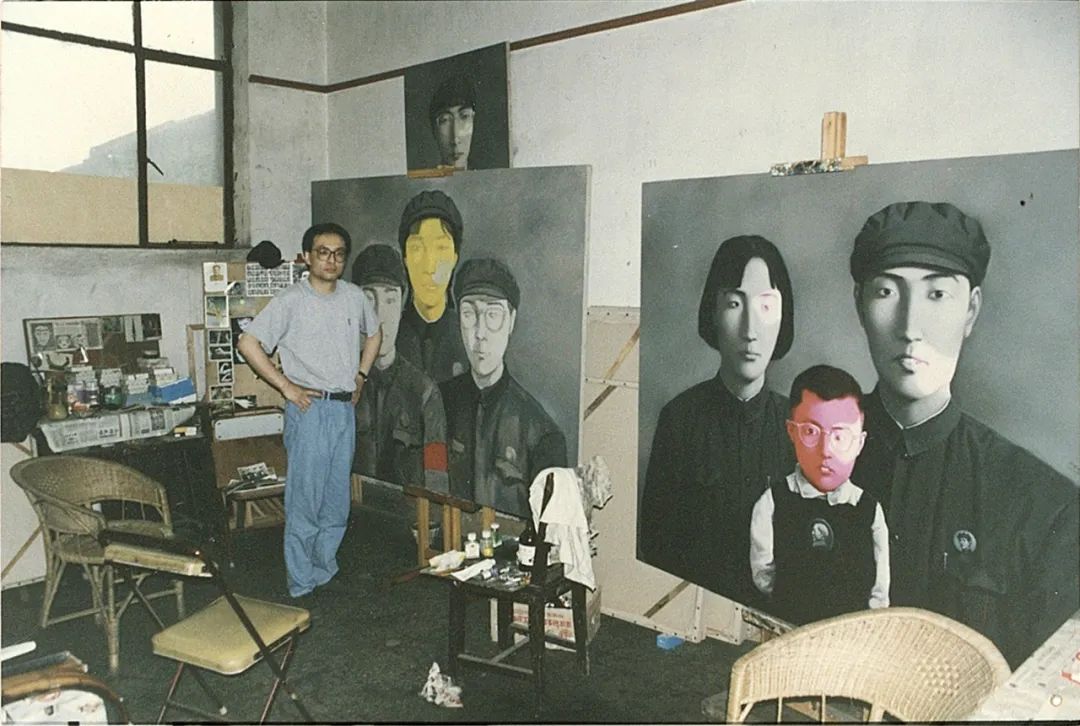

面对这个巨变,一夜之间拥抱或者接受是不可能的,只能慢慢适应。我在1992年去德国待了一段时间,整个眼界打开、思想开放,开始在一种要把自己转型的状态里学会说开玩笑的话,尽量让自己放松,把曾经认为高大上的东西放弃掉,听流行音乐……《大家庭》就是在这样一种状态下画出来的,虽然大家以为会是很沉重的表达,但事实上是非常放松的状态下完成的。这个过程,等于我自己从那种严肃的、疏离的表情中走了出来,将其放在画布之上,开始以一种面对而非回避的姿态去看待过往的阴影和创伤,觉得没有什么不好意思的,也不再怕自己肤浅。

支线

其实不仅是我,身边很多人也都在1993年前后迎来转身,我们这拨1980年代过来的老艺术家,也由这次转型节点出现了分野,成功的就继续往前走,转型不顺利的就留在那个时代,到现在都出不来,没办法,人跟人不一样,有些人学会面对和接受,可能还会有新的可能,有些人就只能死守。

可能就是因为我不属于研究语言学的艺术家,我的艺术总要跟个人经历、生活、家庭扯上关系,所以在1993年的转型期里下意识地选择了家庭这个主题,但回头想它有着必然的原因。因为家庭在我心目中一直是个问题,从小到大都是困扰,是潜意识里绕不过去的冰山,但之前一直回避,直到1993年,我也有了家庭,有了小孩,似乎才能够去面对这个问题。

当时其实我有好几个可选择的创作方向,包括画100张我身边的朋友、包括一些公共性、观念性主题,但最终还是落到家庭,我想这是潜移默化的一种必然性,进入了自己的发展逻辑,一下子觉得这个主题有意思,就把其他项目全放下,集中精力画这个系列。我运气好,一开始画出来几张,马上就收到回报,开始参加重要展览,进入西方乃至全球视野,就像坐飞机一样的感觉,一切来得都太快。后来会觉得,如果当时这个过程能慢一些就好了,再多给我两年的时间,我应该能走得更深一点。

很多人觉得前面十几年都像是在等待这一刻,这种描述比较文学化。我觉得它要不早晚得来,要不也不会来,有很多必然,或者巧合。前面每个阶段对我都有意义,都不是为了未来做准备。现在回头看可能会觉得当时找到了一个什么母题,但其实在《大家庭》之前画的《手记》系列直到今天还在影响着我,摆脱不了,我甚至会觉得《大家庭》是节外生枝的部分,真正代表我内心和个人气质的,还是1980年代末到1990年代初。

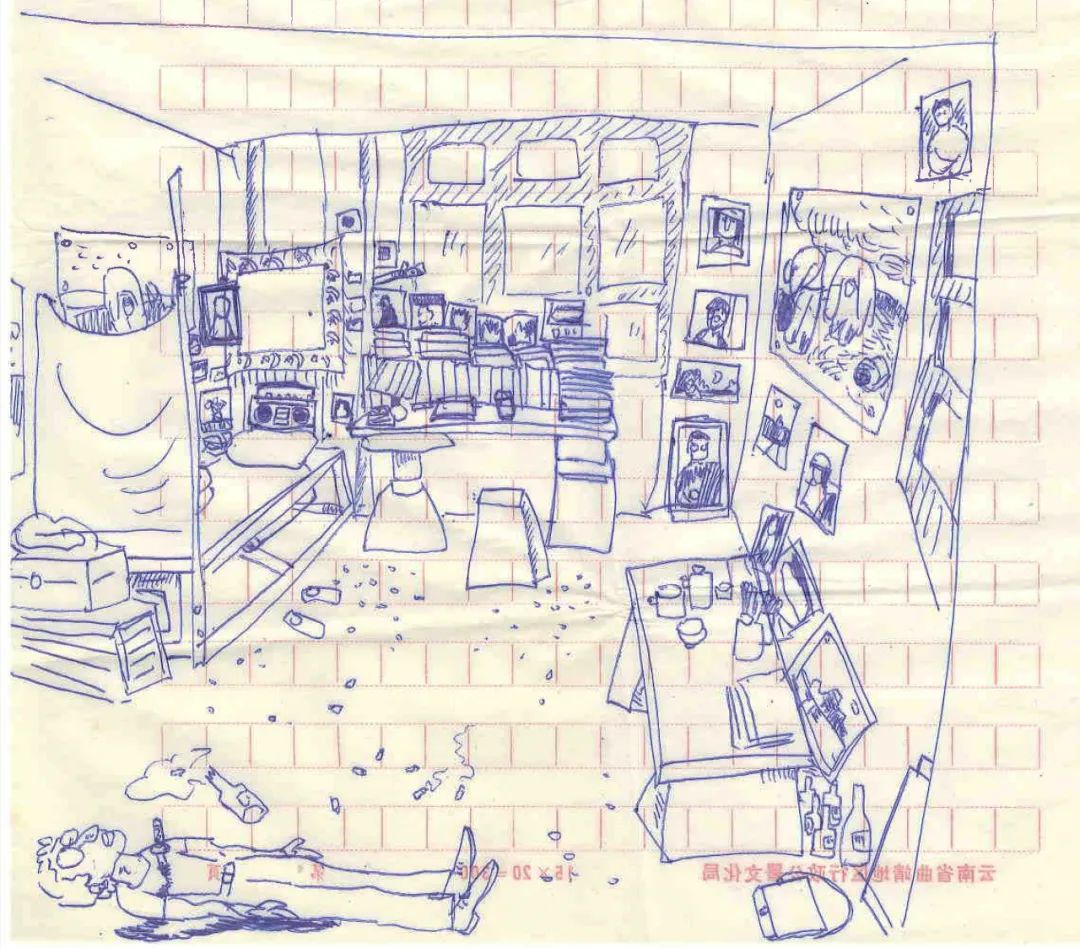

1982年张晓刚在给朋友的信中画的自己房间的速写 ©张晓刚

对比色

如果有色调的话,我的20-30岁,应该是对比色,要么红、要么蓝、要么黄,是一种不断形成对比的关系。直到30岁,才开始进入一个统一的色调,就是灰调。

之所以是对比色,是因为年轻肯定是一种相对分裂的状态,甚至会同时相信完全不同方向的东西,今天读到尼采会很激动,明天读到康德也会很激动,现在想来会觉得怎么可能嘛,一个人总要有一个方向,但我们年轻时候真的觉得看到的每一本书、每一种理论都觉得激动。

后来读到一本书,里面有段描述:一个人走在一条满是房间的过道中,每一个房间都住了一个伟人,走进每个房间都被说得服服帖帖,那你怎么办?我当时看到太有感触了,因为我们年轻时就是这样。每每被那些先遇到的人影响,后来遇见的人多了,就会不知道自己是谁了,开始进入迷茫期,什么都信,但又什么都不信。

1985年左右是我的迷茫期,开始觉得之前读的那么多现代到底有没有价值,有一种很深的怀疑,恰好那时候调回重庆,就开始读之前不敢面对的东方和传统,虽然很吃力,但起码带来不一样的世界,之所以如此,是因为感知到当时所有东西都太个人化,我不想要现代主义继续给我的刺激,就想找一个包容性强一点的文化和语言给我逃离一下、打开一点、平静一点,这种对极端的反感一直持续到1989年。

但1989年下半年,到了31岁,又开始觉得这个世界就是分裂的,你得面对,且得在这个分裂的世界里去寻找自己的一个价值和位置,于是一下子放弃了那种做梦一般的虚幻感,又回到现实,但这个现实已经不同了,它经过了心理的筛选和处理。

指引

我的体会是,青年时期遇到谁很重要,因为年轻人不太能有清晰的判断,总是凭着一种性情在接触或者被安排,比如在学校,遇到一个好老师,那是我的福分,遇到一无是处的老师,也是福分,因为还有机会。就怕遇到一个还行但就是和你不适配的老师,很有可能把你带偏,所以还是需要阅读,需要有个外在的力量来引导后续的道路。

但现在信息时代,好像不需要一个具体的指引了,判断这件事交给了艺术家自己,对年轻人而言难度可能也增加了,因为面对的未知更多了。我们年轻时会依赖良师益友,或者某种阅读无,甚至会把这些作为真理来接受。但现在就很难觉得有什么真不真,一切都平面化,大家都处在一种很统一的幻灭之中,个体只能假设自己就相信某个东西,然后从众寻找认为有价值的部分。这是两个时代带来完全不同的感受。

无人区

我们从上世纪八九十年代活过来的人,骨子里好像还是会有冒险的、不服的精神。那是混沌的年代,整个社会都不太精确,所谓画得好也很抽象,说哪个艺术家是大师我们也都不觉得,因为没有数据和清晰的指标来表明这一点。

今天就不一样,现在这个时代的价值观太清晰了,所有的信息都数据化,一目了然,什么是对的,什么是错的,什么更重要,什么无所谓,大家都看得太清楚了,也很自然地依附一套既有的话语。他能卖1000万,你只能卖几十万,马上标准就出来了,你不敢对那个能卖千万的人说三道四了,可能还会努力劝说自己理解这个指标。

有新人以黑马的姿态出来,一下子卖这么贵,大家心里虽然有质疑,但也不敢乱说,因为有数据,而且这个数据看起来还不是乱来的。

放养

今天的艺术生态区别于上世纪八十年代的另一点,是没有放养机制,主流之外不存在所谓的旷野,即使存在可能也是寸草不生的无人区,艺术家在自我放逐中不具备生存的条件,就只能在舒适区卷来卷去,变得越来越精英,拥有的全是高端、只有高端,那种原发性的、有创造性的力量,很少看到了。

我本来以为疫情会催生一批好的作品出来,但至少现在还没看到,可能还需要发酵,也可能是大家都回避了,总之看到的都是些漂亮的、装饰性的作品,好像什么都没发生过。一眼看去,深刻反思的少见、冒犯的少见、甚至哪怕变态一点的都没有,也可能有,只是处于完全的地下,我们看不到。

我相信会有年轻艺术家在做一些不那么被主流接纳的探索,但肯定很艰难,首先是刚刚说到的没有放养机制的问题,主流和权威的无限扩容和侵占,让一些模糊地带渐渐消失,失去一个潜在的评论系统,其实就是没有空间,会让一些试图远离主流地带的艺术家感到孤独、憋闷甚至无法呼吸,我们无法想象在别人都忙着卖画、无人回应也无人觉得你有价值的情况下能坚持下去,要么就自我调整,要么就自生自灭了。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。