- 0

- 0

- 0

分享

- 打空拳的澳门双年展,扔回旋镖的职业策展人

-

原创 2025-08-06

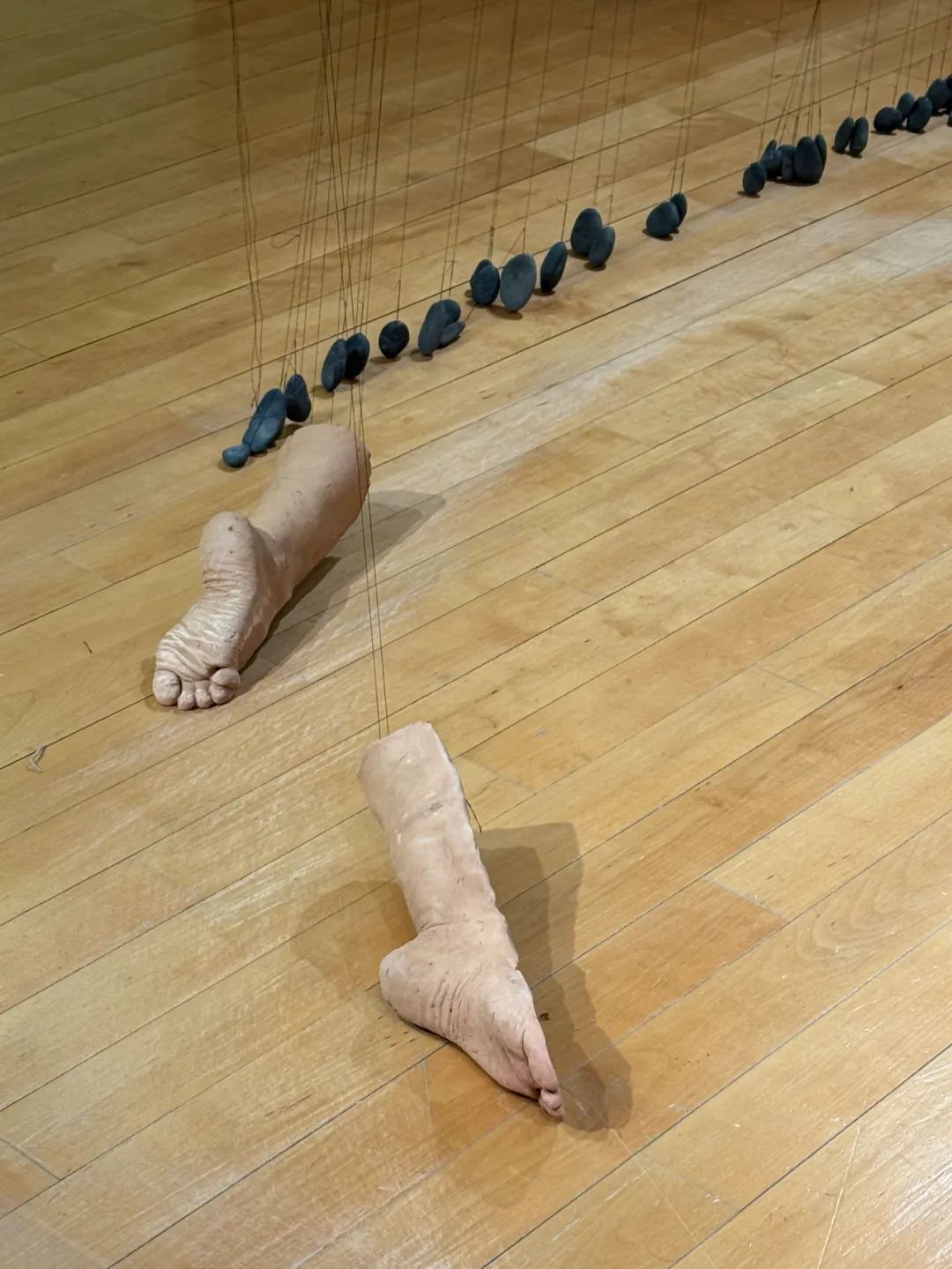

澳门国际艺术双年展参展作品《两山之间》(局部),罗克萨娜·皮鲁曼德(伊朗),装置(陶、卵石、线、发动机、滑轮),2024,尺寸可变©️摄影:钟刚

撰文:钟刚

虽然从深圳到澳门只有短短一个小时的海上航程,但每次过去,都会有强烈的异域远游的体感,这是一个与深圳、广州乃至香港都非常不一样的城市。澳门绵延的历史与充满活力的当下、隐匿于市井之间的窄巷唐楼与赌城的浮华眩晕,交错纵横,亦真亦幻,呈现出独有的城市特质与风情。

大湾区虽然紧密相连,但内部有强烈的异质性,其中的每一个城市都有自己特殊的历史背景与相异的政治环境。正是因为“不同”,才造就了这个地区无穷裂变的能量。同样是经历殖民的历史,澳门比香港更能将多元文化杂糅、吸收和消化。这是一座因应时运的城市,它不是对抗,而是以退为进,吞吐中前行,这可能是澳门作为博彩城市与香港作为金融城市的分野所在,前者是和为贵与柔克刚,后者是奋斗改命的冷酷进阶。

第三届澳门国际艺术双年展在这样的城市背景下举办,主题为“艺文荟澳”。其主题可谓与澳门的气质非常自洽和政治正确,双年展期间,在澳门不同类型的空间中发生的展览活动,展现了这个只有68万人口的城市的文化多样性和开放包容度,而这样的人口数量,只是内地一个小型地级市的规模。内地城市呈现去中心化的结构时,小城市的活力和可能性越来越多地被看见,澳门在文化艺术上的实践,会提示小城市的文化完全可以有自己生成的模型与持续发展的状态和影响力。

这次澳门双年展主展的策展团队全部来自内地,有近四成的艺术家也来自内地,这种以内地艺术家为基础的澳门国际化双年展,如果出现在香港,简直是无法想象的“城市文化危机事件”,会引发大范围的争论和质疑,但在澳门这个弹丸小城,却是一种被普遍接受的现实,可见澳门在文化交流上的弹力空间与拿捏智慧。香港其实也正面临内地文化和人员的大量进入,但孰为主体,仍是一个摆在当下的、并未明朗、且相当棘手的问题。文化冲突与博弈,同样也可以被认为是大湾区最重要的活力来源,这里没有文化中心,也没有绝对的权力中心,大家在此消彼长中建构出这个地区文化的多层与多义。

从这一届澳门双年展艺术家国籍的精心调配,可以显现出澳门在构建自身文化主体性时的权衡与计算。澳门双年展的展览和活动安排,透露着这个城市公务员系统的严密评估与谨小慎微,开幕式上每一位登台嘉宾的站位,甚至精确到地上的一个圆点。策展人会是第一个上台,被尊称为“老师”,但在合照排序时,却又处于最边沿的位置,这就像麻将重新被洗牌,形成了新的秩序关系。博彩企业的总裁会在此后轮番登场,他们是文化事业得以开展的出资人(澳门双年展的海报上,五家博彩企业的logo有序排布,这是众多双年展当中的唯一景象),但最核心和最后登场的人物,依然是行政机构的长官,资本和政治之间的位次清晰,同一个事件,各有所表。与内地的主办机构的主场意识不同,澳门双年展在展览开幕后的对谈当中,没有馆方和澳门代表出席,一名年轻的女性主持人更像一名报幕员,她会在准确的时间报幕和宣告结束,但不会参与话题讨论。在展览中,澳门艺术家处于边缘和失声的状态,尽管他们在展览中仍占据一定比例,但却是甘于退隐。澳门的艺术机构的职员也是如此,他们像荷官,提供最专业的服务,但边界清晰,不会进行身份的反转。

“开幕式政治”映射的也是展览本身,策展人需要在政治和数学当中平衡工作。在澳门,艺术需要在政治的规则当中表达、反思和批判,也需要在一个福利社会的公务员系统当中按章运转,所有人都需要按照协议,提供他们的专业服务,也正是因为繁琐的手续,使得双年展上部分重要作品只得延后启幕,比如国际知名的美国艺术家安·汉密尔顿、声名鹊起的英国建筑和设计团体Assemble、以及中国艺术家尹秀珍、管怀宾等人的作品都未能在开幕期间亮相。以澳门艺术博物馆作为主展场的澳门双年展,虽然邀请了空间设计团队介入,但也只能在一个规定的空间当中作出有限度的“自由发挥”,从中可以感受到策展人的工作是在行政系统细密服务与严格限定当中进行,双方互相试探,谨小慎微。赵仁辉的作品被安排在楼梯转角,林岚的作品放到了洗手间,虽然洗手间这样一个功能空间被转换,呈现了几分异趣,但场所的固有功能的保持,仍传递出一些不可动摇的空间权力。宋冬的作品《非问非答》探讨的是海关作为一种区隔与管控的权力,在一个强调有序和稳定的行政气氛当中,宋冬穿着保安服出现在开幕现场,形成了强烈的反差和事件效应,他甚至被猜测是驻澳部队代表,每个人对艺术现场的制服背后的权力,产生了各自的猜测、遐想和恐慌。艺术家薛峰制作了一个像环形监狱一样的澳门空间模型,烧制成黑色,在一个强调运势的城市,黑色城市显现出对澳门现实的讽喻,虽然薛峰的作品可以在双年展上展出,但这被认为是一件不合时宜的作品。

冯博一和他的团队(刘钢和吴蔚)是一个独立的、临时机动的策展组合,他们比学院系统和美术馆系统的策展人要更为职业化地面对复杂的展览问题,能娴熟地在有限预算与政治审查中努力穿行,尽可能地为展览和观众负责,这已是今时今日奔赴体制浪潮的情形之下,难能可贵的独立与职业操守。在这届澳门双年展上,他们在一个割裂的、碎片化、同时也有权力规制的展览场地当中,竭尽所能地创造新的可能性,并且通过驻留、在地创作、回应澳门在地议题等方式,呈现一个有针对性和视觉效果的展览,这对于国内双年展的美协化和权力化面貌,澳门双年展已经争取了尽可能多的自治和话语权。但职业策展人的悖论,恰恰又是他们尽管能够在开幕式前顺利完成一个漂亮的展览,以非常负责和职业化的工作去将项目落地,但这一系列工作的结果,并非就一定会指向和实现出一个有足够试验性和前卫性、具备敏锐的提问意识和现实批判的双年展。这也是展览项目化、策展人成为项目乙方之后,必然出现的主体性迷失与职业困境,“为何策展”和“策展为何”的答案,都指向“项目”的顺利完成,而非诘问、批判或可能的失败。

策展团队提出的策展主题是“嗨,你干什么来了?”这个轻松的口语出现在严密组织的开幕活动当中,像是对刻板的公务系统的戏谑与调侃,这句日常用语作为一个冷幽默出现在双年展上,似乎就仅此而已了,尤其是在一个博彩城市和旅游城市,“干什么来”是一个再明确不过的问题,这样的日常提问如同吹一声口哨,打一个水漂,针对性何在?它也许在消解一些固化的东西,但也像在一个城市公共资源最集聚的时刻打了空拳,放了空枪,对现实少了一些洞察、省思和关怀。

这是一个结构完整的展览,但它未必是一个能够激发公共讨论和知识生产的城市级双年展。我想这不会是策展人期待的结果,但这又是策展人职业化和项目制后,不得不接受的“后果”。职业化的策展人不可能在它经受的所有项目上都充分、全情投入,每一次都能呈现非此时此地不可的、具有唯一性的、问题紧迫性的展览,如果他们要保证每年的展览数量和频率,他们的策展工作就会难以避免地走向均质化。与其说这是职业策展人的困境,还不如说这是策展人在工作项目制之后面临的如何发明自身工作的问题。巫鸿曾经在《张洹工作室》一书中探讨艺术家工作室的运营与艺术创作的自主与作者性,这个维度的讨论也同样适用于策展人的工作。策展人是否独立与职业化,并不是宣言与标签,而是落实到他们如何辨析自己的工作对象,如何在委托者与公共利益之中找到一个立锥之地,以及如何在权力和资本当中作出自己的选择和坚持。

今天的展览已经成为消费工业当中的一环,纳入观光经济的发展计划,被消费主义所席卷和吞噬。尽管策展人想努力挣脱,摆脱温吞状态,拒绝投降,但化为无形的对手既为你创造机会,同时也会让机会变成一个虚无的空洞。这是一种双向的奔赴与落空,所有人都在做好自己的本份,但最终的结局却是虚无的,这就像一拳用力的拳头落在了美丽的棉团上,一切都很美好,同时又很虚无。伊朗艺术家罗克萨娜·皮鲁曼德在这届澳门双年展上展示的作品《两山之间》,就隐喻了一切事物都有其宿命,大家都在按照最好的设定旋转、做工、摩擦,直到最后被消耗,化为灰烬。也许无论是双年展还是策展人自己,大家的敌人根本不再仅仅是政治、资本与权力,更能吞噬自己的对手,其实是自己。

也许澳门的艺术夙愿从来都不是文化的创造,它只是希望让赌场风云当中的金钱、贪欲、暴利被有限地包裹和救赎,但这不意味着艺术在其中只是作为工具存在。澳门是一个气味复合的城市,艺术家、策展人、双年展都是在运作成熟的赌城机制当中非常必要的一部分,这个城市既在彰显和迷醉,也在构建和沉积,也许在被意识形态固化和束缚的大湾区城市,澳门的包容与开放,会创作出一种更有生命力的当代艺术生态。虽然这是一个小城,但它的文化想象空间却是不可低估的,作为中西交流的桥梁,澳门历经风云,能在更长的历史时空当中来理智考量和泰然面对此地与此时。这是一个精通算法的城市,在这里,风云变幻,赢家永远是庄家和澳门这个城。

文章版权归深圳市打边炉文化发展有限公司所有,未经授权不得以任何形式转载及使用,违者必究。转载、

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “打边炉ARTDBL” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。