- 0

- 0

- 0

分享

- 做好一个美术馆的功德,不会比盖一座庙宇逊色

-

原创 2025-08-11

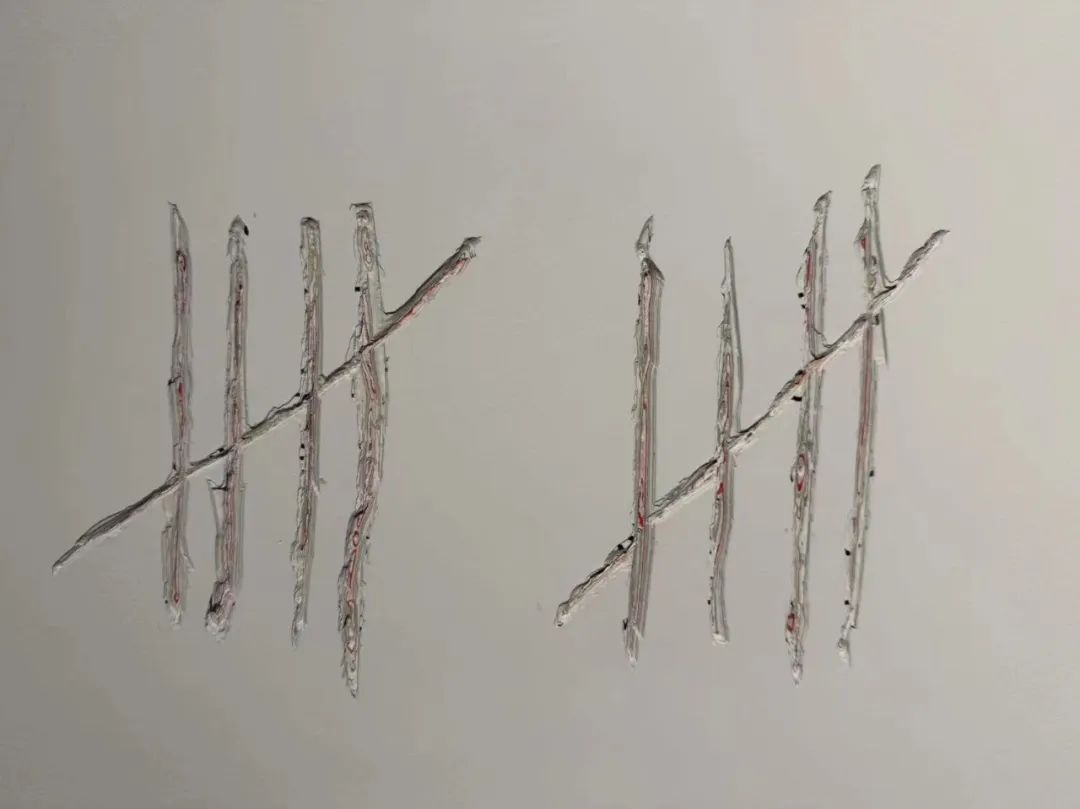

“十/10——银川当代美术馆十周年特展”现场的刻痕计数“10”,墙体表面之下的深层结构呈现十年积淀。©️银川当代美术馆

撰文:陈颖

从广州飞往银川,航班显示为南航,临登机才发现实际承运的是一架陈旧单薄的重航小飞机。那一刻的反差,倒也和银川这座城市在版图上的存在感颇为契合,作为文化与地理的缓冲带,它既不够边疆,也不够中心,从高空俯瞰,光秃的山影构成了这里主色调,而驱车越往西走,沿途可见的黄土、山脉、骆驼刺与羊群才更沉入到土地的质地里。

在这样容易被忽视的交界处,任何公共性的尝试都需要从零开始,甚至反复重来。似乎所有真正想留下痕迹的努力,都得回到脚下这片土地上。而西北人的“实在”,恰恰在戈壁滩上那些以网格围植青草的博弈中体现得最为直白——一个网格一个网格,在粗砺而辽阔的沙砾中试图开辟生机,征服荒漠。在银川当代美术馆十周年特展“十/10”的展厅里,这种“把事情做实”的气质得到了具象化呈现。

2025年,这座在黄河西岸、贺兰山下被称为”文化孤岛”的美术馆迎来了十周年。在这片地理政治与文化感知都相对稀薄的区域生根十年,这段绵长且不确定的路程,可以说给当下提供了一种介于理想主义与现实博弈之间的真实参照。而在这一节点上举办回顾展,更是在今日中国美术馆生态系统面临集体转型的背景下,一次关于如何在困顿中坚持、在边缘中生根的提问。

这是一个在极为有限的时间内,迅速筛选出的可行方案,最终形成了一个结合年度回顾、馆藏作品与新作并行的整体性展览框架。走进美术馆的2号展厅,剧场式的空间经验扑面而来,挑高十二米的纪念碑结构、干涸龟裂的黄泥肌理、下沉式的灯光,共同营造出一个沉浸式的“记忆剧场”。黄河、戈壁与湿地并存的复合生态,早已赋予这座美术馆一种与生俱来的在地性张力,策展团队借由黄泥传达出土壤贫瘠的质感,带出了一种朴素的精神性体验,而以装置方式排列的文献资料,梳理出了一张深植土地的文化网络,将这座美术馆十年的历程,一寸一寸重新搭建了起来。

“十/10——银川当代美术馆十周年特展”现场©️银川当代美术馆

随着展览的深入,可以辨识出五条交织的叙事线索,构成了银川当代美术馆在“可被期待的路径”中所做的持续实践:从在丝绸之路坐标下连接全球南方与欧亚通道的跨文化对话,到围绕西北主体进行的文化再书写;从自然与人的关系转译为视觉语言,到以装置、影像、水墨等媒介进行的知识实验;再到通过共创模式展开的公共性实践——让展览与儿童、社区、乡村之间建立起温和但扎实的关系。这些策展路径本身并不新鲜,但在银川这块土地上,每一步实践都有其价值。

从第一届双年展起,当地观众对当代艺术几乎毫无概念,那时的美术馆更像是一座突然空降在城市边缘的未来装置。十年时间过去,如执行馆长赵子懿所说,已很少再听见“这也算艺术?”的质疑,不只是因为观众的成长,更因美术馆在不知不觉中已经与地方建立了感情连接,所以当视频号重新出现动态,并提前释出一段意向短片时,来自在地观众表达关注与欣喜的留言和私信让他感到颇为意外,在这个过程中,甚至连政府官员也认可,除了黄河、羊肉和枸杞之外,这里还存在着另一种文化生态的影响。

对银川当代美术馆馆长刘文锦来说,这场十周年不仅是一次展览,更是一场必须完成的“信念实践”。在经济下行、美术馆大面积收缩的当下,她依然选择投入资源,让美术馆在银川继续发声,“因为越是经济相对欠发达的地方,对美术馆的需求越迫切。”在她看来,美术馆在此的价值不在于与东部或国际比肩,而在于成为地方生活方式与艺术实践的参照,让艺术真正进入民众生活并带来微小却持续的改变。在她的积极感染下,美术馆同仁在此刻实际上并不悲观——十年的积淀证明,美术馆在这里已经生长出自己的土壤,而下一步,就是在有限条件下找到更高效、更可持续的运营方式,让这种影响力不被中断。

当曾任艺术总监谢素贞回到这里面对十周年的展览时,她意识到,这与东部城市的展览逻辑不同,此刻更重要的或许不是用过于苛刻的专业标准去评判展览的“最终呈现”,而是看到背后具体的人和美术馆此刻的处境——时间紧迫、制作资源有限,以及整体环境的高度不稳定。在她看来,美术馆的本质就是“人的工作”,是无数个真实个体的故事彼此交织所构成的共同体。她提到一位司机,因为参与美术馆的事务,开始学会买花送给太太,也不再对孩子发脾气。为了给儿子的同学们讲解展览,他晚上主动背诵资料,十年来从未间断,而他的孩子也成为了美术馆的志愿者。还有一位原本对美术馆毫无兴趣的工作人员,在为孤儿院的孩子们做完一次导览后,突然意识到这份工作的意义,从此改变了态度。当地一些工作人员从未接触过外国人,却为了接待艺术家而主动下载翻译软件、带他们四处购物,自卑、自负甚至排外都在这个过程中被一一消弭。这些功德,不比盖一座庙宇逊色。

银川当代美术馆团队合影©️银川当代美术馆

因而,评论一家美术馆在西北能创造怎样的价值,其意义不在于那些宏大的、文化精英式的展览,而是回归土地本身,为年轻人提供一种生活方式的参照和梦想。尤其在经济下行的背景下,真正有效的美术馆建设或许恰恰需要回到最小的单位:关注一个地方的真实问题、一群人的实际关系,以及一个展览的具体落地。谢素贞认为,银川如果没有这座美术馆,就像纽约没有了MOMA一样。作为面向公众的地方财富,美术馆已经成为这座城市的精神衣钵。

实际上,一切的前提依然是“活下去”。曾于银川当代美术馆策划展览“风滚草——西北艺术家的迁徙与栖居”的策展人冯博一在谈及美术馆当下的经济困境时,认为这与2000年到2008年市场对艺术的影响不同,彼时是市场驱动,如今则几乎都面临“真没钱”的境地。现在能开得起空调的美术馆,已经算是“有实力”,并能正规运营的馆了。在这样一种现实判断下,也就无从谈发展。

谢素贞也毫不讳言,在缺乏法人基金会制度支持的体制下,资金来源的单一,也导致民营美术馆常常沦为资方的“拖油瓶”,其持续运营只能靠理想主义者苦苦支撑。一旦资本撤离,美术馆便面临立刻关停的命运。在这样的背景下,银川当代美术馆更像是一个幸存者的奇迹故事,而非可复制的模式或经验。对于它的未来命运,无论是参与者还是观察者,都保持着一种清醒而克制的态度。

在展览开幕式上,十年来与美术馆同行的“老友记”纷纷寄语,在这种情感调动之下,展览本身仿佛不再是机构的事务,而被置于“守一线火光”的宏大语境里,更广泛的现实困局也浮现出来:很多机构即便起点不低,也往往只是短暂闪现,然后迅速归于沉寂。难以逃脱临时和短期的生命周期,也就更谈不上美术馆本身是否具备足够的韧性与弹性,是否已建立起与文化使命相匹配的行政体系与资金结构。在当前的经济结构中,一座位于边缘地带的民营美术馆,其存续的可能性是否稳定,尚且高度依赖于上层结构的“赐予”与政策的临时性开口。这种被动与不确定性,使得任何地方性的文化努力都显得格外脆弱,也凸显了制度性保障的严重缺失。

“十/10——银川当代美术馆十周年特展”现场©️银川当代美术馆

在当前的现实条件下,赵子懿提出了一个关键问题:如果必须重新出发,在经济进入下行的周期里,展览以何种方式推进才更具“有效性”?这种有效性,体现在对有限资源的合理地利用之上,这也成为带有现实取向的生存策略:通过拆解展览、缩小体量、优化内部结构、强化公教整合与社区联动,在最大限度降低资源消耗的同时,提升实际产出与社会反馈的比重。然而,冯博一的判断显得格外现实而沉重,在他看来,在经济持续低迷的状况下,如何维持美术馆的基本运转和寻找出路,已是不得不直面的课题,但面对被动转向,问题不仅仅是策略,更关乎结构的适配与能力的转换,原有的美术馆组织结构与人力配置能否胜任?如何在既有限又复杂的环境中,搭建起一个具有实践能力与文化敏感度的团队,或许才是走出困境的关键所在。

冯博一认为,放眼整个西北地区,银川当代美术馆的存在几乎是独一份,在文化资源相对匮乏的区域中形成了稀缺的影响力,但未来的计划必须更加谨慎,因为它无法置身于政府资源的博弈之外,也必须面对平台角色的多重平衡。在这种处处掣肘、不能完全独立的现实下,美术馆既要维持自身定位,又不敢轻易触碰地方的权力边界,恐怕步步维艰。

赵子懿同样谈到,未来更需要在复杂的制度与社会结构中寻找一种可持续的平衡机制。区别于经济上行时期的实践方式,今天面临的局面更为复杂,在充满限制的环境下,个性和坚持就必须在更细腻的平衡逻辑中展开。从机构立场出发,就难以避免与政府、企业、公众乃至本土生态等多个维度和利益主体之间进行协商和博弈。实际上,在这种高度异质的场域中,如何调和这些不同的评价体系,是一个需要长期磨合和策略智慧的问题。

当代艺术的发生往往意味着必须与现实建立真实且直接的关联,意味着对当下问题的提出与介入。然而,在当前的语境中,“问题意识”本身即存在边界,如何才能真正回应现实、提出问题,而不是被噤声或绕开?展览中笔墨颇重的“共生·共构”与“公共教育单元”似乎提供了一种温和但有力量的表达方式。“儿童”这一看似柔性的主题切口,实则构建出一种有效的公共文化路径,赵子懿谈到,“孩子的事”实质上映射了成人社会的结构性议题,包括教育系统、家庭组织、代际关系与地方认同等。更为重要的是,儿童作为中介,有效拓展了美术馆的连接边界,使其触达原本难以介入的社会群体,如家庭、学校、社区,乃至部分特殊人群,在真实的交互过程中促成了美术馆与地方之间的情感黏合与文化认同。

在赵子懿看来,无论是“儿童”“一带一路”还是“丝绸之路”的叙事,都可以作为一种进入地方的文化入口,为美术馆的实践提供某种正当性。但真正重要的是,如何跳出这些宏大叙事的框架,把文化实践真正带入到地方的语境之中。也就是说,唯有将抽象的政策语言转化为具体而真实的地方经验,与当地的社会结构、历史记忆和日常生活发生连接,当代艺术才能在这样一个边缘区域真正落地、生根,逐渐长出属于这片土地的文化生态。

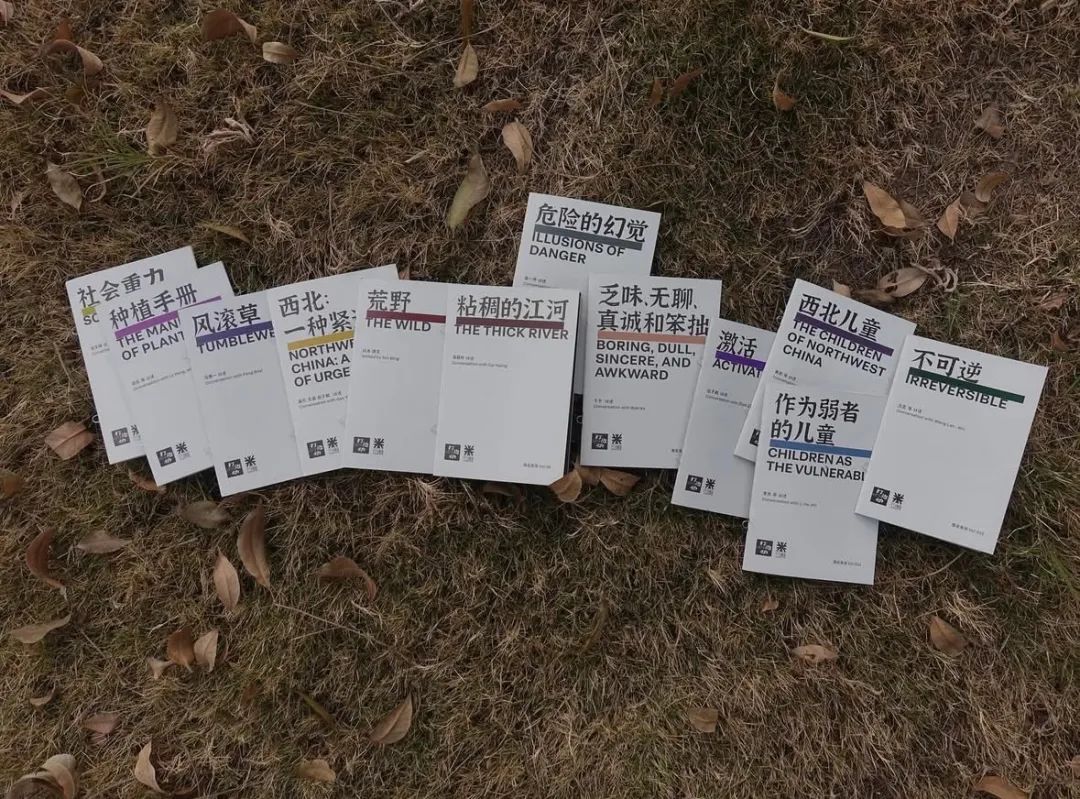

打边炉与银川当代美术馆联合推出的“西北来信“系列©️ARTDBL

边缘之所以迷人,正是因为那份挣扎与奋斗所激发出的生命力。在吕澎看来,这场展览既是一种阶段性的交代,也是一次以行动回应现实的策略性尝试。如同赵子懿亲手划开展厅的白墙,让底层的肌理、裂纹与历史显露出来,那种朴素而直接的表达,是对现实条件下美术馆精神的再确认。虽然无法提供一个明确的“范式”,未必能全面激活本地艺术生态,也仍未摆脱资方主导的结构风险,但它始终试图提供一种持续的“问题意识”,能够重新梳理文献、召集观众、讲述故事,本身就是一次公共性的再确立,在不确定之中,努力寻找一种属于自己的确定性。

在制度动荡、经济收缩、价值观快速裂解的文化生态中,艺术机构是否还能作为社会的中介机制存在?吕澎认为,坚守和行动是并行的,所谓“专业性”与“经济条件”,既不是既定的难题,也不是自动的保障,它们都必须在不断实践中被一一面对、一一化解。冯博一同样指出,从扩张走向守成,从追求理想到努力维持现状,某种意义上,这本身也已是一种积极的信号。在不知所措中狭路相逢,我们或许无法作出回应,但至少仍在感知,所谓“做一次算一次”,或许正是当下机构最积极的心态。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “打边炉ARTDBL” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。