- 0

- 0

- 0

分享

- “看不见的铃木”:戏剧大师如何改变我的身体认知

-

原创 07-16

铃木忠志(Tadashi Suzuki),被誉为亚洲最具影响力的戏剧导演之一,是“铃木方法”的创始人。

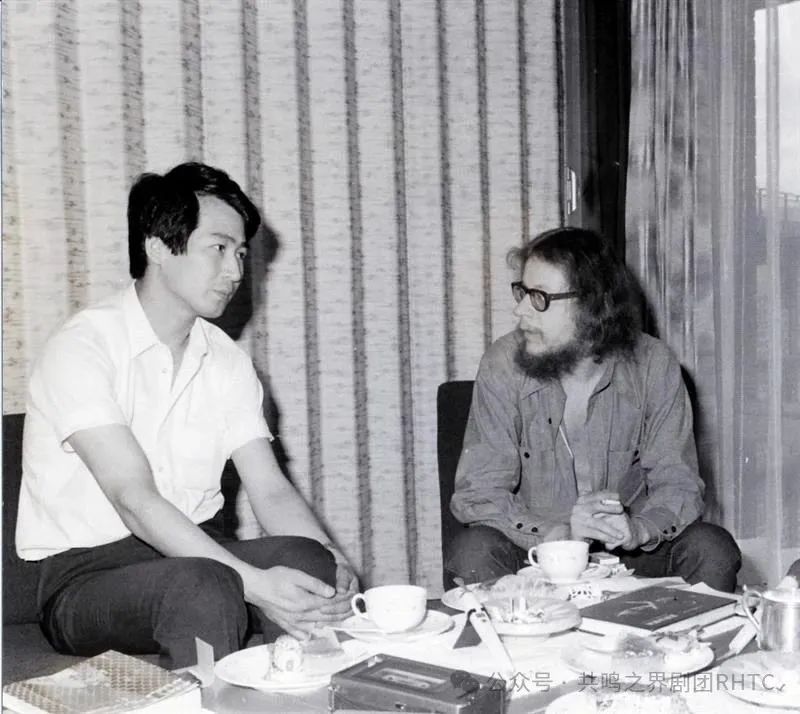

20世纪70年代,被认为是当代“身体戏剧”的代表人物之一。它不是音乐教育中的“铃木小提琴法”,而是一种帮助演员激发“动物性能量”、寻找“呼吸”、“能量”、“重心”,提升剧场存在感的身体训练方式。早年在欧美的一些戏剧粉丝甚至为了突出铃木的重要性,干脆直接讹传他为日本版本的格洛托夫斯基。但是好巧不巧,他们确实有交集。

铃木忠志是早稻田小剧场(WLT- Waseda Little Theatre)的缔造者。后搬迁至日本富山县深山中的一个小村庄——利贺(TOGA)后,改名为利贺铃木剧团(SCOT-Suzuki Company of Toga)。同时由铃木一手打造且闻名于世的还有利贺戏剧节(Toga Festival)以及铃木方法演员训练(SMAT- Suzuki Method of Acting Training)。

铃木以其极具风格且注重身体能量与文化根性的训练方法,影响了包括美国SITI剧团、莫斯科艺术剧院,朱莉亚学校,UCLA,中央戏剧学院、上海戏剧学院等世界各地知名表演院校、剧团、表演艺术家在内的无数实践者。

他的方法,不仅是技巧训练,更是一种“剧场哲学”:演员不是简单地扮演角色,而是用身体连接文化、重新恢复剧场的神圣性。

而他本人,则像一道“看不见的张力”,始终在背后推动这个剧场宇宙的运转——即使不讲课,不干预,依然影响深远。

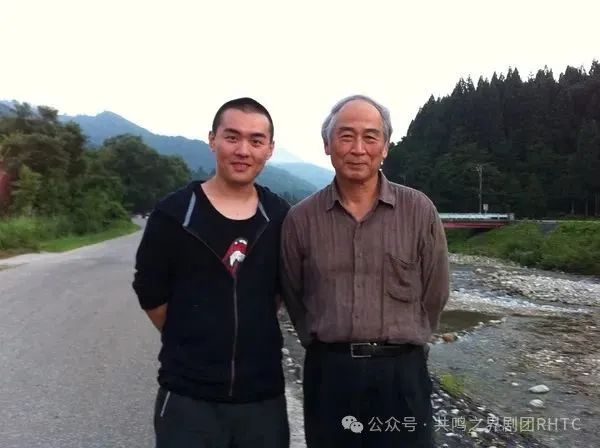

2024年的秋天,我重新回到了日本利贺的训练营。距离我第一次来这里看戏已经过去了整整14年。2010年的8月,我甚至还没有过20岁生日。那时的我带着年轻而躁动的身体,被钉在没有靠背的合掌屋剧场里,尽管一句日语都听不懂,却仍被铃木的戏剧深深震撼……

秋天的野外剧场 Open Air Theatre in autumn

台 Rock Theatre

世界の果てからこんにちはⅠ| 来自世界尽头的问候1 | Greeting from the edge of the earth I

无论从最初那个懵懂的学生,还是工作多年的演员,表演老师,又或者如今我又以一个研究者身份探索戏剧之路,不知觉我竟在铃木的戏剧世界中度过了这么久。在最新的这次训练中,我认真思考了一个早已被忽略的问题:为什么在利贺的训练营,承担教学工作的并非日籍演员为主,而是来自世界各地的实践者?

教学者的面孔:跨文化的传递者,用身体共鸣

本次训练营的导师分别来自美国、意大利、中国,以及拥有日美双文化背景的戏剧人。他们都是铃木长期合作的演员,但是他们的教学风格差异显著:有的强调军旅般的纪律,有的注重身体与文本的诗性连接;有人专注呼吸与能量的流动,有人则强调静止中的想象力。尽管所教授的内容是铃木亲自制定的基础动作,但他们各自运用不同语言与逻辑,传递着属于自己文化经验的理解方式。最开始我是非常怀疑这样的解释是不是在某种程度上存在文化误读,但是重新操练之后,我释怀了。因为语言的说明在具身感知之下是多么的微不足道,即便有误读,想必也不会歪到哪里去。

这种多样化的解释方式其实一直影响着我们这些长期与铃木工作的外国人对沟通方式的态度。在利贺,很少有人因演戏而真正掌握日语。即便是已经和铃木合作了四十多年的主演也是如此。

也许是语言在这里并非理解的唯一渠道。我们背景各异,对“语言的标准”也有不同的预设,于是不得不在身体实践中寻找交流的方法。久而久之,我们共同生成了一种非标准但极具效能的“剧场语言”——它不仅借助口语,也依赖脚步、节奏、呼吸和眼神。

在这样一次跨文化的集体演绎中,我愈发清晰地感受到:铃木的方法并非一个固定的技术框架,而是一种通过身体在不同文化中被再创造、再激活的能量场。这正是“看不见的铃木”之所在——他不是一个动作系统的拥有者,而是一个“促动”者,让不同的身体在剧场中找回自己的文化根性。

看不见的铃木:方法、空缺与回响

然而,这种“看不见”不是缺席,而是主动的选择。我姑且猜想这是铃木区分SCOT剧团与利贺铃木训练营的方式,也即是铃木个人风格戏剧与铃木训练之间的区别。铃木方法显然在这么多年来已经成为了一种服务于演员创作的训练,那么方法本不应成为限制创作的框架,而应服务于创作,成为它的养分。每当我们观察创作者如何以自己的方式激活这一方法,它的意义也就在这些学习者的身体中不断被更新、被拓展。

在这次训练营中,铃木忠志当然也不会真的“隐藏”起来,再忙碌还是会抽出时间空降,观看训练与排练,每次的降临,学员不论来自何处,不自觉地会产生一种敬畏的气氛,这个空间因为铃木的存在而改变了性质。但铃木本人在这样的情况下,却极少亲自指导初学者。他更倾向于让演员自己去感受、去体会。有趣的是,倡导“动物性能源”的他,经常用机械类的比喻说明训练的本质:“训练就像飞机跑道,是起飞前的准备动作。”“好演员就像高级汽车,不仅仅在追求速度,检查刹车的能力更重要。”有时他会亲手发放自己画的纪念T恤,简单地说:“大家都有进步。”或者通知大家哪天可以看SCOT团员训练、观摩新作品的排练、哪天开派对。

他没有解释太多,只是留出空间。他甚至没有提到和训练相关的太多内容,却在空气中制造了张力。

如佛经中所言:“芥子纳须弥”——一粒芥子中,藏着须弥山。铃木的剧场亦如此:他将整个文化与剧场的哲学,压缩进一套身体训练、一个失落的村庄、一群想要探险的人之中。

训练的间歇,铃木老师偶尔会坐在大厅休息,看到我们这些熟悉的学生会短暂地闲聊,提及一些往事。他吐槽有人还在用演员和角色的年龄是否契合来评价演技的优劣。就好比李尔王里各种复杂的角色,他当年为什么会分别选择20岁,60岁的演员,甚至李尔的三个女儿也让蓄满了胡须的40岁男演员来演……

那一刻,我脑海中突然闪回起多年前看过的几个版本。其实在当时,我也并不完全理解铃木为什么会让气质差异巨大的演员在不同的版本中饰演李尔王,更没有意识到这其中与方法的深层关联。直到这一次带着全新的视角重新回到利贺,我才找到理解的窍门。因为,无论20多岁拥有挺拔身姿的中国演员,或者60多岁的具有震撼嗓音的德国演员,都得坐在轮椅上,分配到演衰老崩解的父王这个角色的台词。铃木并不要求演员的身体假装衰老,反而分别用演员自身的状态,展现对青春的迷茫或中老年的危机的对抗。那每一步拖动轮椅的步子,更像是一种与地面持续搏斗的动作。让我在多年后的今天第一次意识到:任何年纪的身体都可以承载沧桑的意识。

他们其实不是在做状表演李尔的躯壳,而是让李尔从他们身体里渗出来。不是在“扮老”,而是在呼吸中一点点“崩坏”。“角色塑造”在铃木的戏剧中被放在了次要的位置,更重要的其实是让身体与角色共振。在铃木的《李尔王》中,用每一任主演的身体创造出从未见过的李尔王,一种没有被文化、年龄、性别限定的存在。

这一次的闲聊和回想让我重新思考铃木剧场哲学的原点。它提醒我:戏剧真正动人之处,不在于它是否“还原”了什么,而在于它是否激发了我们身体深处那种古老的、不被语言支配的震颤。李尔王的命运并非只属于莎士比亚的语言,而可以穿越文本,无论是在20岁的中国身体、40岁的日本身体或是60岁的德国身体,都可以附身其中,再度成立。

这也许是铃木戏剧的陌生化策略——并非为了让人觉得“异国”,而是让观众在熟悉中感到陌生,从而重新“看见”那些原本以为自己早已理解的情节与命题。他的李尔不是在演西方经典,而是在用不同时空的身体回答人类共同的命题:衰老、背叛、命运、存在。

总之,这次的再出发让我从另一个角度开始审视自己多年来做的教学,站在新的身份上重新“反思”。我可能还是无法用语言完整描述真正的“铃木训练”是什么,就像我们无法捕捉那些发生在利贺剧场中的真实张力一样。我们只能试图在一次次踏上“训练”的旅途中,与它相遇,实践作为研究。

但我可以肯定一点,无法言明之处,才是戏剧真正的开始。那些“看不见”的、不能被概念化的部分,需要我们用身体去记住。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号共鸣之界剧团RHTC ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。