- 0

- 0

- 0

分享

- 地方过于复杂,也不浪漫

-

原创 07-17

撰文:陈李虹

暑期已至,从广州至贵阳的动车内,人满满当当的。与节假日归乡的动车不同,车厢内没多少黔东南口音的说话声,反倒是以粤语和广东口音的聊天居多。我拒绝了一旁四口之家的换位请求,坐在靠窗的位置。从口音和出行所带的行李中,能看到车厢里有许多这样结伴出游的观光客,而我也是其中之一。

此行要前往的目的地,是一个在凯里成立不久的艺术空间——“抱朴FELT”。策展人李嘉文分别于去年十一月和今年六月到那驻地,策划了展览“逆写夜郎”。我一边赶路,一边听“抱朴FELT”的播客,试图对凯里或者她们的行动有更多的了解。不知动车开出多久,窗外的山逐渐多了起来,雾气笼罩、水汽氤氲,雨水开始在车窗外滑行。耳机里恰好传来与谈人聊鼓藏节(黔东南苗族十三年一次的盛大祭祀活动)时,在苗寨所见的景象——下过雨的路上,泥水裹挟着从山坡上流下的猪血,伴随着猪的嚎叫与鞭炮壳席卷在一起。对凯里的初步印象就烙在雨季和少数民族祭祀的奇观与想象之中。

我开始带点担忧和纠结,不同于许多千城一面的城市,凯里所在的地域对外来者来说,有着太多特殊的地方文化和物质遗产。在此地开展在地工作,以什么身份进入、如何开启话题、以什么方式进行、索求为何,都需要细致的考量,稍不注意便会陷入由猎奇心所导向的对地方的掠夺。但是,我同时意识到,当我把凯里视为一个特殊之地时,其实也正将其视为一个非常态的景观。如果回想自己最初对于周遭世界的认识,我不会认为自己身处的地方、日日浸染的文化有何特殊之处,因为对我来说,成长的地方就是世界的中心,一切都是日常且常态化的。我想,对于凯里来说大概也是如此,在未被某个中心所“校准”之前,凯里就仅仅只是凯里而已,或者说对于任何一个地方来说,我们都可以讨论它的文化,但没有特殊或一般之别。

我抱着满腹的矛盾,从贵阳转车一路抵达凯里。一出凯里的高铁站,就见广场上突兀的“侗族鼓楼”,远处的山坡上立着几个大字——“凯里欢迎您”,车站的两旁有许多吆喝着拉客的司机,可以直达各个苗寨。凯里没有平原,与夏季墨绿色的山相比,低饱和度的城市建筑直愣愣地插在山间,道路起起落落。西南大山与现代化异景的叠加和民间文化的混杂演进,在接下来几天的行程中常常出现,但直至离开之时,我才发觉路上所见之景与艺术家创作之间的频繁交映。

在原先作为老卫校的展览空间里,展览“逆写夜郎”虽提及历史上曾经存在的夜郎国,但也只是借此提出重见“边缘之地”的当下视角。展览邀请的艺术家皆与贵州有着或多或少的渊源,当然,如果只是凭此建立展览与地方的关系,可能会稍显粗暴,但实际上,除了人和地理的连接之外,让我体感较深的,是那种不断抽离和重返的视角,以及艺术家作为返乡者或外来者时,眼中当下的西南地区。

艺术家梁姝妮在黔西南长大,如今定居广州,两地割裂的生活里她仍时时回想家乡生活的图景,面对记忆里贫瘠、闭塞的土地,她在画中循着想象和渴望,搭建介于现实与虚构之间的情境。初见展览中的作品时,我没有太多的触动,但当我在路途中见到陡坡上一层一层的玉米地时,才真正理解《奇迹在夹缝中夹生》里那些似乎带有神性的石块,和她对平原的想象。(多山地区的耕地,农民需要堆砌石头以开辟一块块的平地)

叶甫纳与母亲和彝族阿姨合作的刺绣作品《生命之树》,有着冗杂的文化元素,数码印制的艺术家面孔既安在芭比娃娃头上,又是带着翅膀的蛇状生物的头颅,有的又带有宗教的元素。这种直白的拼贴,让人觉得有点熟悉,它真实且频繁地出现在大众生活里,杂糅的视觉时常是被鄙夷的审美状态。这种杂糅和在当代艺术中的再现让我回想起路上的焦虑——对传统文化的固执想象。就像我难以接受老家潮汕的“DJ老爷”一样,我也时常对当代艺术里出现的传统符号抱有怀疑的态度,不知该如何面对这种在现代语境下变形的文化传统。

而在分享会过后的聊天中,叶甫纳谈及如今所谓的“民间艺术”大多是一种与官方挂钩的,被认定或标榜的“民间”,而这种被固化的“民间”与真实的“民间”早已相差甚远。这让我回想起,某天吃饭时看到的瓷砖,瓷砖上印制着从照片里抠图出来的蔬菜瓜果,整齐地罗列,作为一种装饰图案。这种菜肴或瓜果的图像也出现在《生命之树》中的蛇形生物上。在我的理解中,这类未经训练的审美,源于一种“只要是美好的东西便可拼凑在一起”的观念,也许“民间”的野生和不断流动、融合的状态,才是其文化的生命所在。

而在当下的科技文明中,民族文化也在不断变化和演变出新的形式。艺术家陈益青在本地和游客的身份交织里,拍摄了影像《数据兄弟、太阳灯与景观背后的少数民族》。现代技术、产业与自然、传统少数民族生活之间的并存和重叠,魔幻但又真实。在村超、村T和村BA等近年来通过文旅和网络直播所形成的民族景观里,表演与当地生活交织在了一起。

陈益青,《数据兄弟,太阳灯与景观背后的少数民族》,2025(进行中),纪录片,4K DCI,双通道影像,57:00©️摄影:陈李虹

作为一个短暂停留的观光客,我也只是在沿途的路上、市集、社交媒体和艺术家的视角中形成对于凯里的片面了解,而“抱朴FELT”则需要在这种城乡交织和多民族交汇的复杂境地中摸索合适的组织架构,以及参与当地的方法。

“抱朴FELT”最初由艺术家周然(现“抱朴FELT”主理人)和另一位在凯里成立“抱朴工作室”(以西南地区传统织物收藏和再设计为主的品牌)多年的主理人洪旦之间的共识,推动而形成。借由“抱朴工作室”在凯里多年的在地网络,打开了一个进入和立足凯里的支点,资源的共享让其能为来此驻地的艺术家提供从古织物藏品、手工艺技术到田野考察等方面的后方支持。他们也曾面对地方学者的质疑,脱离原始的功能和文化语境,非物质文化遗产是否应该进入博物馆体系,作为一种被研究和保存的过去?但周然认为,在当代的语境中,我们应该还能尝试更多的可能。除了当代艺术领域的试探以外,播客也作为一种不同领域之间的交流和分享媒介,如“刺子绣带动乡村计划:200位绣娘群展背后的留守老人再就业”一期中,分享者钟声在农村基层土壤与一线城市之间建构的联系。

从展览所述的问题来看,“抱朴FELT”也并非局限在对非遗跨界的讨论,而是协助艺术家及研究者形成更广泛的在地实践及表达,寻找属于西南地区的当下叙事。她们试图搭建关于西南地区的线上档案库,将藏品及调研所获的资料等整理并形成开源的数字文献。从当代艺术领域出发但却不局限于“当代艺术”的尝试,搭建平台、建立连接,以及一种试图在民间和学术领域灵活穿梭的势头,是“抱朴FELT”吸引我的地方。她们并不回避自己作为外来者的身份和视角,但也在不断的深入和理解中,牵桥搭线。

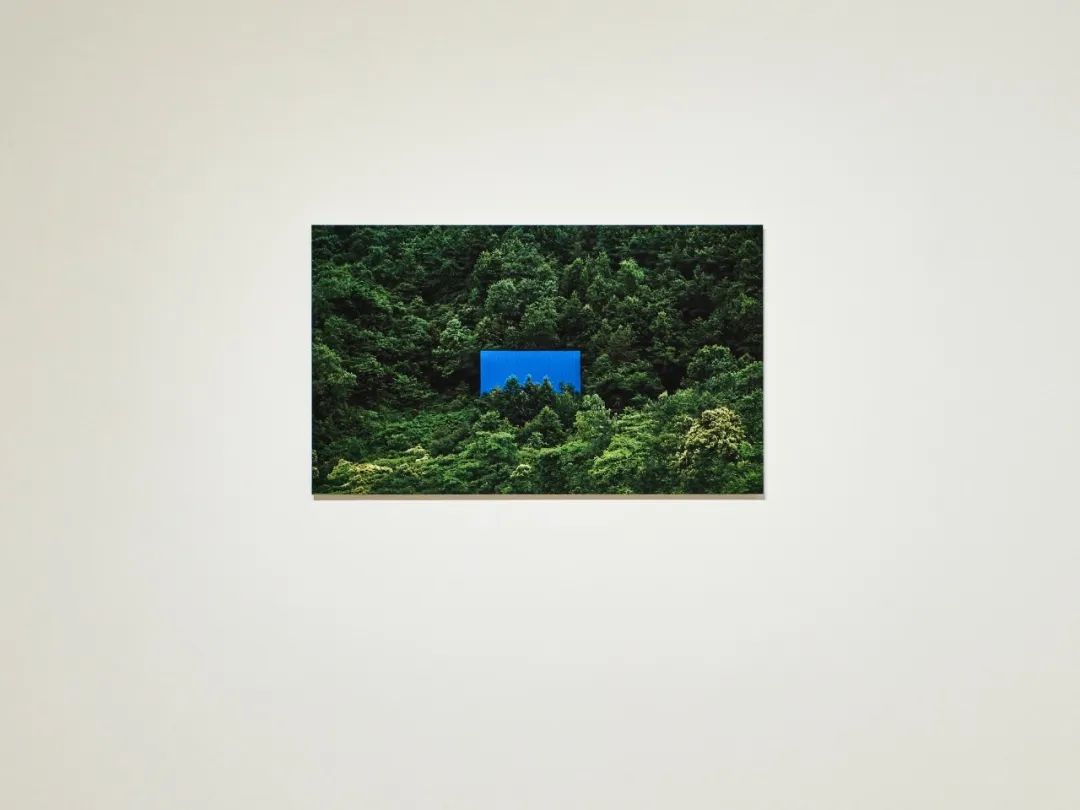

孙其乐,《被提名的空白》,2025(进行中),装置,尺寸可变,作品由抱朴·FELT委任,“逆写夜郎”,抱朴·FELT展览现场,摄影:彭云杰(图片经过作者裁剪)

在离开凯里的那天,从凯里到贵阳的高速路上,我看到众多空白的蓝色广告牌,与展览中孙其乐的摄影《被提名的空白》一致。“空白”的实际成因可能是此地的边缘和贫瘠无法吸引企业在此投放广告,而艺术家则看到了这种空白背后的“缺席”与“沉默”。我有时会想,地方过于复杂也不浪漫,如果回到家乡,我是否有勇气做相同的事情?在那日展览的现场,我与孙其乐一起,和两位观众(其中一位观众是贵州人)聊起展览中艺术家的记忆、看待家乡的视角和他们在其中的重返。

一种相同的感触是,似乎只有离开之时我们才能看清家乡的特别,但这种特别,也同时让人不敢全然地回到那个地方。

文章版权归深圳市打边炉文化发展有限公司所有,未经授权不得以任何形式转载及使用,违者必究。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。